深度阅读

从长安到北京,带你看遍《国家宝藏》阙楼仪仗图的时空演绎

170万件展品、18件组国宝级文物,每一件都是中华文明的灿烂剖面。如果每一段历史都有色彩,那么这里或许应该是金色的。

在12月24日央视《国家宝藏》中,陕西历史博物馆的三件国宝文物惊艳世人,唤醒了我们对于中国巅峰盛世的自豪与向往。

隋唐长安城已随历史风烟远去,只留下盛世残迹遍布西安城内外。如今我们很难通过残砖碎瓦去想象一千年前矗立于此的壮丽宫阙。而《阙楼仪仗图》就像一面穿越历史的铜镜,折射出那座旷世之都的传奇光景。

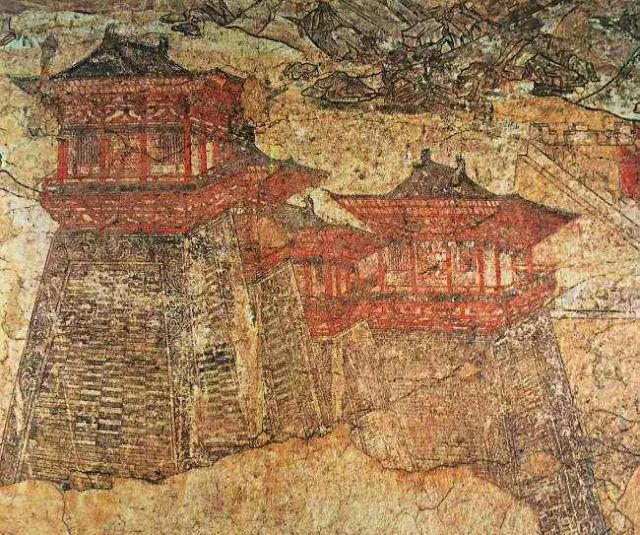

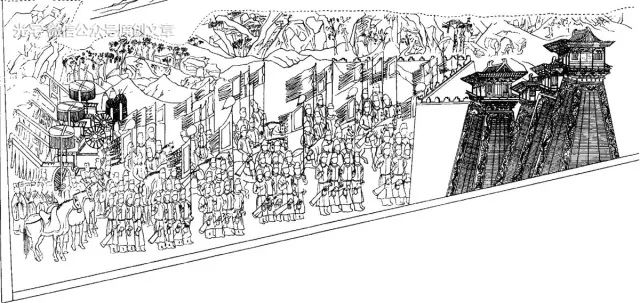

《阙楼仪仗图》位于懿德太子墓道,共分两幅,左右对称。壁画以山为背景,描绘了城墙、阙楼和即将出城的仪仗队,反映出天子出行的场景。

懿德太子李重润(683~701年)是唐中宗李显的嫡长子,高宗李治与武则天的孙子。大足元年(701年)遭谗言被武则天杖杀,时年19岁。其父中宗复位后,哀思其子,于神龙二年(706年)以太子身份将李重润陪葬乾陵,号墓为陵。

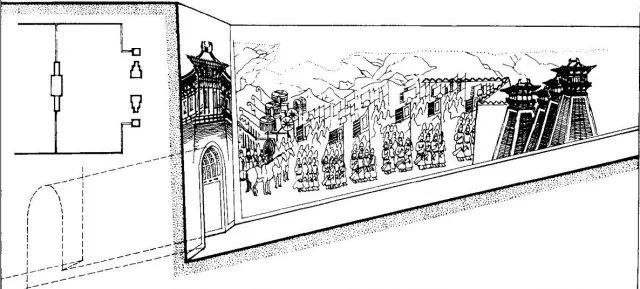

阙楼仪仗图(东壁)| 图自《唐懿德太子墓壁画题材的分析》

壁画中阙楼由内侧的“三出阙”和外侧的独立单阙组成,属帝王规格。每座阙楼都有施绿琉璃瓦的屋顶、装饰华丽的屋身、平座、和高大的墩台。两幅阙楼图与墓道北端过洞上壁的城楼图一同组成完整的唐帝陵宫城正门形象。

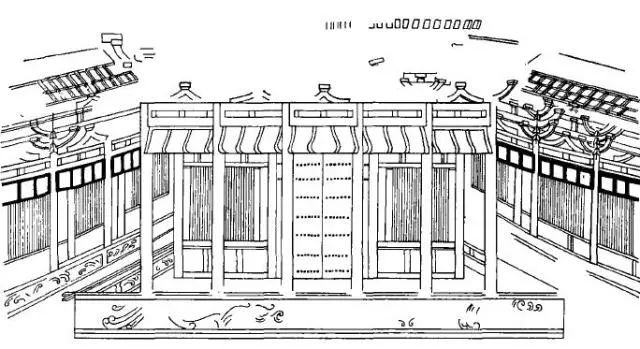

城楼图 | 图自《唐懿德太子墓壁画题材的分析》

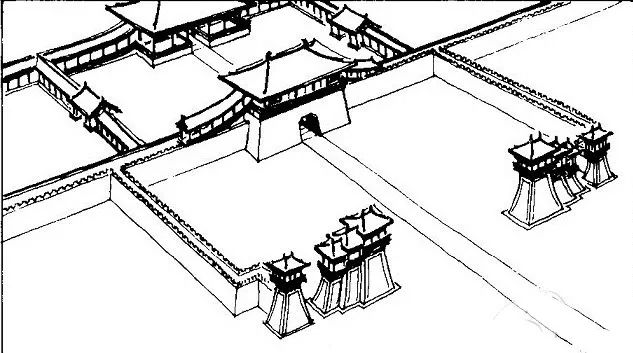

阙楼图及城楼图与帝陵宫城正门位置关系 | 图 傅熹年

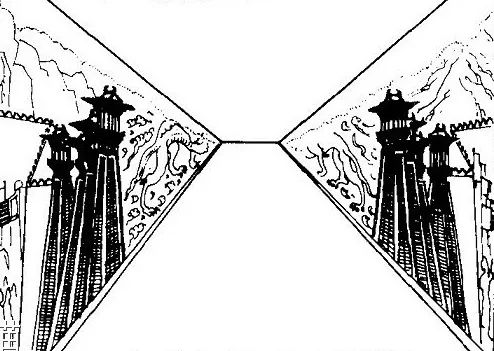

墓道两侧阙楼图透视效果 | 图 傅熹年

唐帝陵宫城南门复原图 | 图 傅熹年

因为懿德太子墓地面建筑仅是普通皇子规格,于是中宗在墓中绘制了完整的唐帝陵标配,以告慰失去嫡长子的悲恨。

懿德太子墓

由于唐代建筑多为土木结构,经过一千多年历史演变,早已铅华褪尽难觅其踪。此壁画是唐墓壁画中大量的建筑形象的代表,以唐人画唐景的写实性,为我们后人提供了第一手形象资料。

门阙制度是唐代建筑体制的重要组成部分,本文将为您简述壁画图中阙楼的前世今生。

前 世

在中国古代都城中,阙是一种具有特殊礼仪性质的标志性建筑。一般位于主要宫殿、陵寝前,夹中轴道路两侧对称而立,或置于重要城门两侧,对城门形成拱卫之势。其位置与规模大小彰显所附着建筑的方向和等级。

汉代画像砖上的阙楼形象

阙在门两旁,中央缺然为道也。

——《尔雅》

汉代之前,便有了关于阙的记载,直观反映了阙的形象和作用。

阙,观也。古者每门树两观于前,所以标表宫门也。其上可居,登之可远观,人臣将朝,至此则思其所阙。

——《古今注》

古人认为,人臣经过阙门时,可反思自己的“缺点”,透露出了“阙”作为礼制建筑的精神功用。