专家观点

宿白 | 佛像的实测和造像量度经

一、 佛像实测和佛像演变规律问题

考古学研究遗物的方法,标型学是一个最重要的方面。标型必须在实测的基础上才能正确进行。佛像是石窟寺考古学中的重要遗物,研究佛象的变化,也就是搞佛像的标型排队。佛像分布在各个洞窟内,不能挪到一块儿;照片又要受到许多限制,因为照片往往有误差,而且细部不易清楚,因此,研究佛象的变化,必须依靠实测图纸。标型不是目的,而是手段,我们要利用这个手段来发现佛象的变化规律,然后来研究这个规律。今天要讲的,不是如何来研究这个规律而是讲如何发现规律的手段。

有人认为,造像是艺术品,是艺术家的创作,每个艺术家都有他自己的风格。当初在这里进行工作的艺术家不会很少,是不是准有什么规律?艺术创作是和一般的作品不同,但是,我们认为,作为一个艺术家,首先他不能脱离现实社会,既然他的创作不能脱离现实,他就必然要受到时代的影响和制约,因此他的作品也必然是社会的产物。敦煌初唐洞窟中维摩变下方的帝王行列,和阎立本的《历代帝王图》相似,其时代和阎同时或稍早,这说明阎的创造和民间画师一样,从传统的作品中吸取了营养,并且还有可能采用了民间作品对帝王题材所惯用的布局和形式(这里面包括了制度、风俗习惯等问题)。因此我们说,越是最好的艺术品,它越能和社会融合,因而得到赞扬,并且为人所取法。因此艺术作品的发展变化也同时有规律可寻。另外,佛像的塑绘,在创作上还要受佛经规定的拘束。因此,艺术家们在佛像创作上尽管发挥了他们的天才,但仍然要共同遵守许多制度。所以,那怕是很多人的制作,也会有它的共性——一定得叫人看了承认它是“佛像”。也正因为有这样一种制度,所以就易产生一定的规律。

佛像制作的制度,只有简单的记录,且无标准的图样,因为过去不敢“污佛”,所以没有流传下来。信佛的有许多民族,各有其不同的地区,虽然制作佛像有一定的制度,也不能不受各地区各民族的现实的影响。艺术家们总是根据各地区的现实进行创作的。这是一个当时人们能否接受的问题。所以,在同一地区又出现了时代的差别,这种派系的不同和时代的差别在佛教造像发源地中亚、印度即已存在。转手到了中国,更出现了一套新的变化系统。因此虽然佛像有一定的制度,但在造型上中亚不同于印度,中国又不于中亚、印度。中国佛像在总的方面其变化情况虽然接近,但各地也还有小的差异。为了弄清这个复杂形象,必须以一个地区为单位进行整理。

现在我们进行整理的对象是敦煌佛像。敦煌佛像与其他地区一样,随着时代不同而变化:魏有魏的特征,隋有隋的特征,唐、五代、宋、元也都各有其特征。其大的不同,我们容易看出来,但要把它弄清楚,搞出一套科学的演变系统来,却不是一件简单的事。我们说的科学演变系统的内容有三方面:(一)大体轮廓、衣纹、发髻、身光、项光、法座等等的变化,这是外貌的变化;(二)制作方法、线条、色彩的变化,这是技法变化;(三)比例的变化,这是制度问题。前两项可以通过照相、临摹、速写来进行,后一项却需要进行较精密的实测。前两项虽然过去做得还很不够,但总有人在做,而后一项,即从研究的角度而不是从信仰的角度来搞中国佛像,则现在才刚刚开始。过去欧洲人曾用比例方法搞过希腊雕像。日本人曾搞过云冈几个石佛的比例,但不是实测,而是根据照片,照片误差大,肯定是不会正确的。正因为材料少又是照片,所以没有搞出什么成绩来。据我所了解,在这个问题上,他们只发表过一篇较好的文章,登载在抗战时期的日本美术刊物《续名物手帖》上。水野清一搞云冈,由于实测的不够,根本没有做这个工作。比较有成绩的是村田治郎搞居庸关元代石刻。但他也由于材料少——只有十几身佛像,成绩不大,只不过是和《造像量度经》对一对而已。不过,他的方法大体上说是对头的。

二、 实测的要求和如何寻找比例的问题

进行实测,壁画比较容易,只要量量尺寸画就是了。塑像的实测,比较麻烦。但从搞清制度这方面考虑,它要比壁画为重要。因为壁画没有“径”,而塑像就有各种“径”——厚度。正因为这样,我们上一次讲实测时对佛像要求的项目多,有正视、侧视、俯视等图,面部太倾斜的还要有平视图。为什么要有这些图,其目的就是要把像的全部尺寸记下来。各种尺寸都应进行登记,应备有部位尺寸登记表。这个表一方面可以与图相互较正,另一方面,算比例时就要依靠它。

我们把一个时代或一个以上的时代的塑像实测完了以后,才能寻找比例。佛有佛的比例,弟子有弟子的比例,菩萨有菩萨的比例……同是佛像,坐像有坐像的比例,立像有立像的比例。

如何寻找比例呢?

在寻找比例之前,我们应注意一下过去对人体比例的研究和许多佛像绘塑家们的经验。

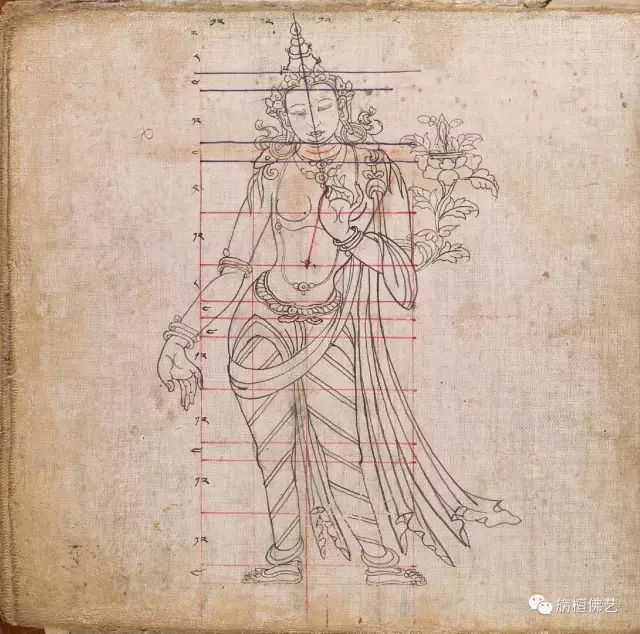

佛像制作的直接根据是人体。除了一般的人体比例之外,我们要注意最初出现佛像的犍陀罗地方,犍陀罗地方的造像一般地说是根据了希腊人的形体,因此,欧洲自十六世纪以来专门研究希腊雕像比例的书籍,就值得我们注意了。我们在注意这类著作的同时,不要忘记各民族的体躯比例有差异,我们研究敦煌佛像,最好能找到当时在敦煌塑绘佛像者所采用的比例。他们的比例,有一些被遗留在壁画的下面,时间久了,上面的颜色线条剥落了,下面的作比例用的横竖线显露出来,这些模线很重要,我们应仔细实测记录下来。这类遗迹大约都是唐以前的,自唐以来好象包括敦煌在内的佛像塑绘者都废除了这第一步画比例横竖线的工序,因此我们再也找不出这种遗迹了,和这种遗迹性质相同的佛像比例记录再度出现,是元代藏译《造像量度经》和元代西藏地区开始绘制的喇嘛教佛像图样。喇嘛教佛像和一般佛教的佛像,最原始的根据是一个,所以它的经典和图样对我们研究敦煌佛像的比例也还是有很大的启发作用的。因此,我们在整理过去的经验时,要特别注意它。

从《造像量度经》中,我们可以看到,其比例以指为小单位,以搩为大单位(拇指中指相去之长为一搩度)。按照这种单位,我们可以算出许多比例。如:

佛坐像是5×7,即17/5。

头部和坐象的比例是1:2(1:2:5)。

又如头部的比例是1搩×1搩竖分三等分,横分二等分,用线划开,然后再拉斜线四,在这些线条间按部位和一定的尺寸等画鼻子、嘴等等(如上图)。《造像量度经》的记录和图样,是画西藏喇嘛教佛像的标准,上面说过由于各民族体躯比例的不同,各民族的佛像比例也有差异,所以尽管汉族也按该经造佛像,但也不能完全相同,因此乾隆以来在北京等内地城市铸造的铜喇嘛佛像,就和真正的藏像有别。这种情况希望同志们了解,我们有了这样的了解,才能正确利用《造像量度经》,我们一定不要受它的限制,只是拿他参考,通过它我们要自己搞出一套适用于敦煌佛像的比例方法来。为了帮助同志们看这本书,我想简单的粗略的介绍一下。

三、 《造像量度经》简介

1、历代造像根据简述

关于记录佛像制度的佛经虽然不少,但都失之于略,这是由于佛经不敢细记佛的容颜的缘故。所以我们有很长一段时期向西方求佛像。好多高僧西去求法,就包括有描画西方佛像的任务。有时候我们也欢迎西方匠人来。这种情况,在南方南朝以前、北方北魏早期以前极为多见。大概在北魏大造佛像,特别是大同、洛阳开凿以后,我们自己积累了不少图样,并且这些都已初步的民族化了,所以求像之举乃渐松弛。但到隋统一南北,一方面由于南北形像有些分歧,一方面由于中西交通打开,往来的高僧多了,他们又住输入不少新图样,于是在我们造像史上又出现了一个模仿时期。大约在唐统一以后,我们的佛像才又一次地完成民族形式化。盛唐时密宗形像传来,很快就和非密宗的佛像相结合,它说明佛像民族形式化力量的庞大。这以后,一直沿着自己的系统在变化,直到元初喇嘛教佛像从西藏传来中原,才又一次出现了一个新的佛像派系。

上述几次佛像的传来,主要是根据图样。我们在《大藏经》中找不出一本详细的造像经典。比较重要的唐武后时于阗高僧提昙般若译的《佛说大乘造像功德经》,主要着重在“功德”方面。在民族化的过程中,一些匠人可能编写了一些文字记录,这些出自匠人之手并保存于匠人之家的记录,当然不会流传下来。

密宗注意坛场,所以比较注意图样,许多密宗经典都大略提到一点造像尺寸、颜色和布局。这类密宗经典中有关佛像的记录,日本僧人作过纂辑工作,上次介绍的《阿娑缚抄》和《觉禅抄》较为重要。此外,还有《别尊杂记》和《画像要集》等(以上均见《大正藏·图像部》)。这些经典对我们研究盛唐以后的佛像很有用处。这以后,最重要的一部收即是《造像量度经》了。

2、《造像量度经》的翻译和注释:

《造像量度经》先有藏文译本,以后才有汉文译本,汉译不是直接从梵文译的,是出自藏译。西藏大藏中所收的《造像量度经》无图无解,汉译本的图是根据有附图的藏文本译的。有图有解给我们很大方便。

《造像量度经》根据经文所记,是释迦为舍利弗详细解说自己的尺度的记录。汉译共1021字,其中记尺度的部分只不过810字。此经梵本已不存,藏译的时间大约在14世纪初年(即元中叶),译者是有名的名称幢。这时西藏正当萨迦朝的鼎盛时期,各地修寺造像,所以名称幢译此经是由于当时大量造像的需要。元代中原喇嘛教造像的制造由西藏僧人掌握图样,所以当时没有汉译的必要。大约在明中叶出现了汉译,北京图书馆过去曾收到一本明抄本,但是,正式汉译本的出现是在清乾隆时期。清雍正乾隆间,刊印《藏文藏经》又刻印《龙藏》,又编满、汉、蒙、藏咒文合璧,同时又大修喇嘛寺院,造喇嘛像,因此汉译出现于此时,并非偶然。

汉译本的译者是内蒙乌珠穆沁部落人工布查布(《清史稿》有传),他通藏文藏经,是大喇嘛广智法王的徒弟。雍正时他是西蕃学总管,参加过上述《龙藏》编辑等工作。他对佛像学很早就有兴趣,收集了一些佛像和佛坛的尺寸资料,后来从洮州禅定寺觉禅国师那里得到了有附图的《造像量度经》,于乾隆七年译出,并附了经解和续补。译出后,乾隆很重视,敕命入《龙藏》。当时此经只有抄本,直到同治年间金陵刻经处才印行。此后,四川又翻过无序引的石印本。日本《大正藏》是据《龙藏》收入的。工布查布译本除增加图外,经文也较《藏文大藏》本略有增加,其根据不详。

3、《造像量度经》的内容:

工布查布译本,共分五个部分:

第一部分是序引。序五篇,从此可见此书受到极大的重视,影响也很大。第一篇是康熙十六子允禄写的。他曾主持修《龙藏》,并于乾隆元年掌工部,是工布查布的直接领导。第二篇是大国师章佳呼图克图写的,他的地位仅次于达赖、班禅和哲布尊丹巴。他是喇嘛教在内蒙、中原的最高领导。他也参加过《龙藏》和合璧咒文的领导工作。第三篇是汉族高僧定光写的,其事迹不详,但把他放在三个汉族高僧的最前面,可见有很高的地位。第四篇是明鼎写的,也是汉族高僧。他是乾隆修《龙藏》时特聘的禅宗高僧。第五篇是汉族高僧本诚写的,也是修《龙藏》的参加者。序的最末一篇是工布查布自己写的引,从造像之始谈起,又谈到中原造像之始和所谓汉式(唐式)佛像的源流,又谈到藏佛的源流与工匠和元代梵像(梵式)之入中原。此外,还详细介绍了对中原喇嘛教造像有功绩的阿尼哥,最后谈到他译经的经过。这篇引,实际上是中国造像略史,应加以重视。

第二部分是图样,共五张十二幅。其来源是根据洮州禅定寺的藏文本子。其中的第一、六、九、十、十一、十二,六幅即是根据下面经文对佛的坐、立,佛面、菩萨、佛母、天王进行比例的分析。我们分析实测图可以从中得到很多的启发,例如:如何找比例——头与身的比例、面部各部位的比例、坐与立的比例的不同、佛与菩萨的比例的不同等等。图样的找比例方法,即它所使用的各种线条,一定不会适用于我们的实测,但我们可以根据他的来琢磨如何经过找“指”、“搩”等量度像的单位,然后再折算出比例来。

第三部分是经文,经文单独不易理解。

第四部分是工布查布的经解,即是经文的解释。他注解得很详细。我们有了这个注,才能读懂经。最好先看注解,根据经解来看图样。

第五部分是《续补》。这是工布查布对喇嘛教图样的研究部分。他的根据是什么呢?除了他自己说到曾听到章嘉国师的讲解外没有其他交代。但我们可以推测也是根据古老的喇嘛寺院收集的图样和一些密宗经典。

续补部分共分九类,深入浅出。几乎把关于喇嘛教图样的必要知识都包括进去了。

《造像量度经》经文主要是讲佛像的尺寸,而《续补》是讲佛像以外的量度问题。

(1)补菩萨像,并附以最复杂的十一面千壁观音为例。

(2)补九搩度相(佛与菩萨为十搩度),如辟支佛、罗汉、佛母等。

(3)补八搩度相––––威怒相:即地位较高的护法相,如明王、护法神等。

(4)补护法相,护法分三级:最高级的九搩度,如大梵天,大自在天、那罗延天、帝释天、多闻天王、持国天王等等;其次是八搩度相,如增长天王、广目天王、阿修罗王等等;再其次是六搩度相,如吉祥王菩萨等。

(5)补威仪式,包括手印、标帜、坐相。

(6)补妄造诫,讲什么样的像不合乎标准,造不合尺寸的像的罪过和如何处理旧像等等。

(7)补徙灵略,谈徙像、徙坛、重修等等。

(8)补装藏略,讲内装合利问题。舍利有两种,一种是法身舍利,一种是在身舍利,他着重讲法身舍利,即五大陀罗尼。

(9)补造像福幅,主要讲造像者的功德。

4、小结:

为什么要介绍这本书,归纳起来,有以下几点:

第一、对我们搞实测佛像比例很有启发。

第二、这本书对怎样理解此地喇嘛教的遗迹很有作用。此地元以后的喇嘛教一直沿续,以迄于最近去世的易喇嘛。莫高窟这样长时间为喇嘛教寺院所主持,值得我们注意。关于喇嘛教的形像和仪式,此书能给我们提供了许多必须的知识。

第三、唐密宗与西藏喇嘛教关系密切。工布查布对唐密宗也很有基础,此书使用的名词,完全尊重旧译,凡唐密宗使用过的名词,他都使用,一律不再新译。因此,要以此为桥梁,进而检阅《大正藏》所收的唐密图样,因此对搞清这里唐密形像,也是有很大用处的。

潘玉闪、李永宁、施娉婷记录

施娉婷整理