图片

周珊、朱玉麒 | 傅斯年档案中的黄文弼采集品影片及其他

傅斯年档案中的黄文弼采集品影片及其他

周 珊1 朱玉麒 2

(1. 新疆师范大学黄文弼中心 2. 北京大学中国古代史研究中心)

引 言

黄文弼(字仲良,1893—1966) 与 傅 斯 年(字 孟 真,1896—1950),都是现代中国的著名学者。他们在 1915—1919 年的北京大学期间,和 1930—1949 年间的学术活动中,多有交集,傅斯年档案中因此保留了二人交往的材料。

2018 年 3 月至 5 月间,笔者之一获北京大学人文基金资助,并得到史语所的访问邀请,得以在傅斯年图书馆申请检索“傅斯年档案”目录,获睹所保留的傅斯年与黄文弼往复函件及相关资料多份。根据其信件,曾撰《黄文弼与傅斯年——以史语所傅斯年档案为中心》一文,揭示了黄文弼在西安碑林期间为史语所搜集史料、在抗战期间为考古报告出版奔波、在任职西北大学期间为聘请人才而与傅斯年的交往[1] 。

除了通信之外,傅斯年档案还保存了与黄文弼相关的西北科考团文献,这就是之前未见发表过的《古物影片》和若干黄文弼论文的抽印本。本文即由笔者二人根据黄文弼西北科考的生平事迹与相关论著,对这一批材料进行比较,做出笺释,以揭示黄文弼在第一次西北考察归来后对所获文物、文献整理与研究的早期历程。

本文所引资料文献的标目,均为档案原序号、编号、题名、数量记录;资料原文,多用规范繁体字录文。

一、2566,II:838,古物影片目(西北科学考查团理事会赠15+信封

此件是在一个印制有《古物影片目》的牛皮纸袋中,装有 15 张西北科考团的采集品照片,但与“影片目”并不完全一致。兹将目录录文如下,再根据照片作笺释如下(图一)。

录文:

图一 古物影片目

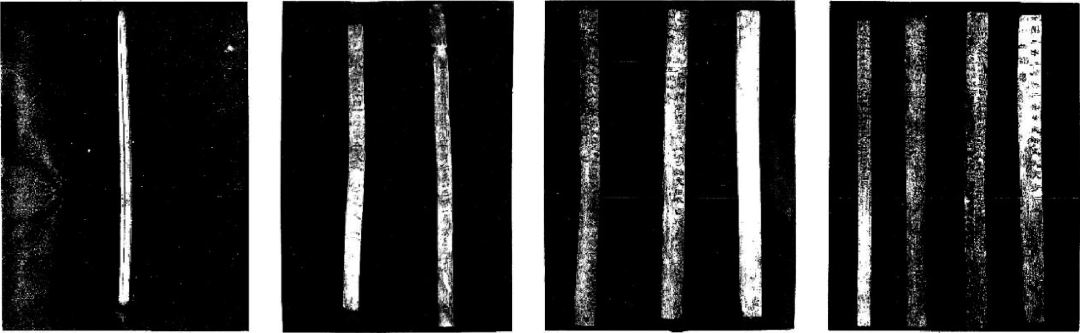

古物影片目(一)汉简(左草书高一尺,宽五分;右隶书,高八寸八分,宽五分。出罗布淖尔古址)(图二)(二)高昌比丘尼造像(墨书。高六寸,宽四寸。出吐鲁番二堡)(图三)(三)墓室神像图(绢本。高五尺,宽三尺二寸。出吐鲁番二堡)(图四)(四)牙囊(丝织。左一寸五分建方,右二寸建方,带长三寸。出巴楚托和沙赖古坟中)(图五)

图二 古物影片 · 居延笔和罗布淖尔、居延汉简

(五)壁画铭文(高一尺九寸七分,宽六寸八分。出拜城色尔佛洞)(图六)

(六)壁画残片(彩绘。高一尺五寸六分,宽一尺二寸五分。出拜城河色尔佛洞)(图七)

(七)陶范(背面刻字。高六寸八分,宽五存五寸五分,厚二寸六分。出焉耆明威古址)(图八)

(八)陶范(高一尺零六分,上宽六寸五分,下宽一尺二寸七分,厚五寸。出库车苏巴什古址)(图九)

(九)陶器[2](堆砌兽像。左高五寸三分,围一尺六寸二分,口径八寸四分;右高四寸六分,围一尺三寸八分,口径七寸五分。出吐鲁番雅尔崖古坟中)(图一〇)

图七 古物影片 · 壁画残片

图八 古物影片 · 壁画残片

图九 古物影片 · 陶范

(十)陶器(左高六寸八分,围三尺零四分,口径六寸七分;右高八寸一分,围三尺零七分,口径一尺。出吐鲁番雅尔崖古坟中)(图一一)

(十一)画承墓表(刻字。高一尺三寸八分,广一尺三寸四分,厚一寸。出吐鲁番雅尔崖古坟中)(图一二)

(十二)刘恭墓表[3](朱 书。高一尺一寸七分,广一尺一寸九分,厚一寸四分。出吐鲁番雅尔崖古坟中)(图一三)

采集人 黄文弼

西北科学考查团理事会制赠

图一〇 古物影片 · 陶器

图一一 古物影片 · 陶器

[笺释]

(一)汉简(左草书,高一尺,宽五分;右隶书,高八寸八分,宽五分。出罗布淖尔古址)

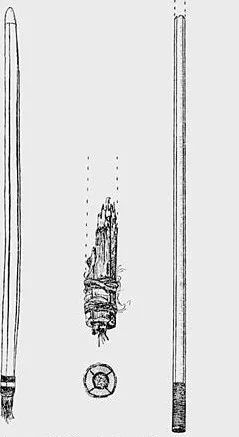

此汉简照片凡四张,分别拍摄毛笔 1 支、汉简 2—4 支,超出了目录所载。其中拍摄 2 支简者,略与目录同,唯左右顺序相反。按,黄文弼所得罗布淖尔汉简,先后有黄文弼《罗布淖尔考古记》(简称《考古记》)和简牍整理小组《居延汉简补编》(简称《补编》)予以整理,而西北科学考查团在额济纳所获汉简,则前后有劳榦、中国社会科学院考古研究所等整理出版物,最新的整理是中研院史语所的简牍整理小组编《居延汉简》(壹至肆,2014—2017 年;简称《汉简》),《补编》的内容也收入第肆册附录中。经核对,此四张照片中的笔和汉简归属如下:

(1)1支笔:此是西北科学考查团成员贝格曼(Folke Bergman,1902—1946)在额济纳甲渠候官遗址(俗称破城子,Mu-dulbeljin)发现的毛笔(图一四),被命名为“居延笔”[4],当时曾由西北科学考查团理事会制作模型,由刘半农以唐人写经体抄录马衡《记汉居延笔》文章,印制后随仿制笔出售[5],原件今藏台湾史语所,并在文物陈列馆中长期展出[6] 。照片中笔杆弯曲的形制,与贝格曼著作中的线描图最为接近(图一五)[7] ,与后来笔直的仿制品均有所区别。

图一四 毛笔实物图图一五 毛笔线图

图一四 毛笔实物图图一五 毛笔线图(2)2 支简:此二简系黄文弼在罗布淖尔所获。右起 1(“都护君候”简),《考古记》简一,释文 179 页,图版简版一 -1;《补编》L1,释文 231 页,图版 203 页;《汉简》肆,277 页。右起 2(“三月辛丑”简),《考古记》简二六,释文 199 页,图版简版三 -26 背;《补编》L26B,释文 232 页,图版 208 页;《汉简》肆,279 页。此二简今亦藏史语所。

(3)3 支简:均为居延汉简。右起 1(“闰月丁巳”简),《汉简》壹,编号 10.29,36 页。右起 2(“二月丁卯”简),《汉简》壹,编号10.30,36 页。右起 3(“三月丙午”简),《居延汉简》壹,37 页,编号 10.32。此三简,今藏史语所。

(4)4支简:均为居延汉简。右起 1(“元康五年”简),《汉简》壹,编号 10.33,37 页。右起 2,(“御史大夫”简),《汉简》壹,编号 10.27,36 页。右起 3(“闰月庚申”简),《汉简》壹,编号 10.31,

37 页。右起 4(“北边絜令”简),《汉简》壹,编号10.28,36 页。此四简,今藏史语所。

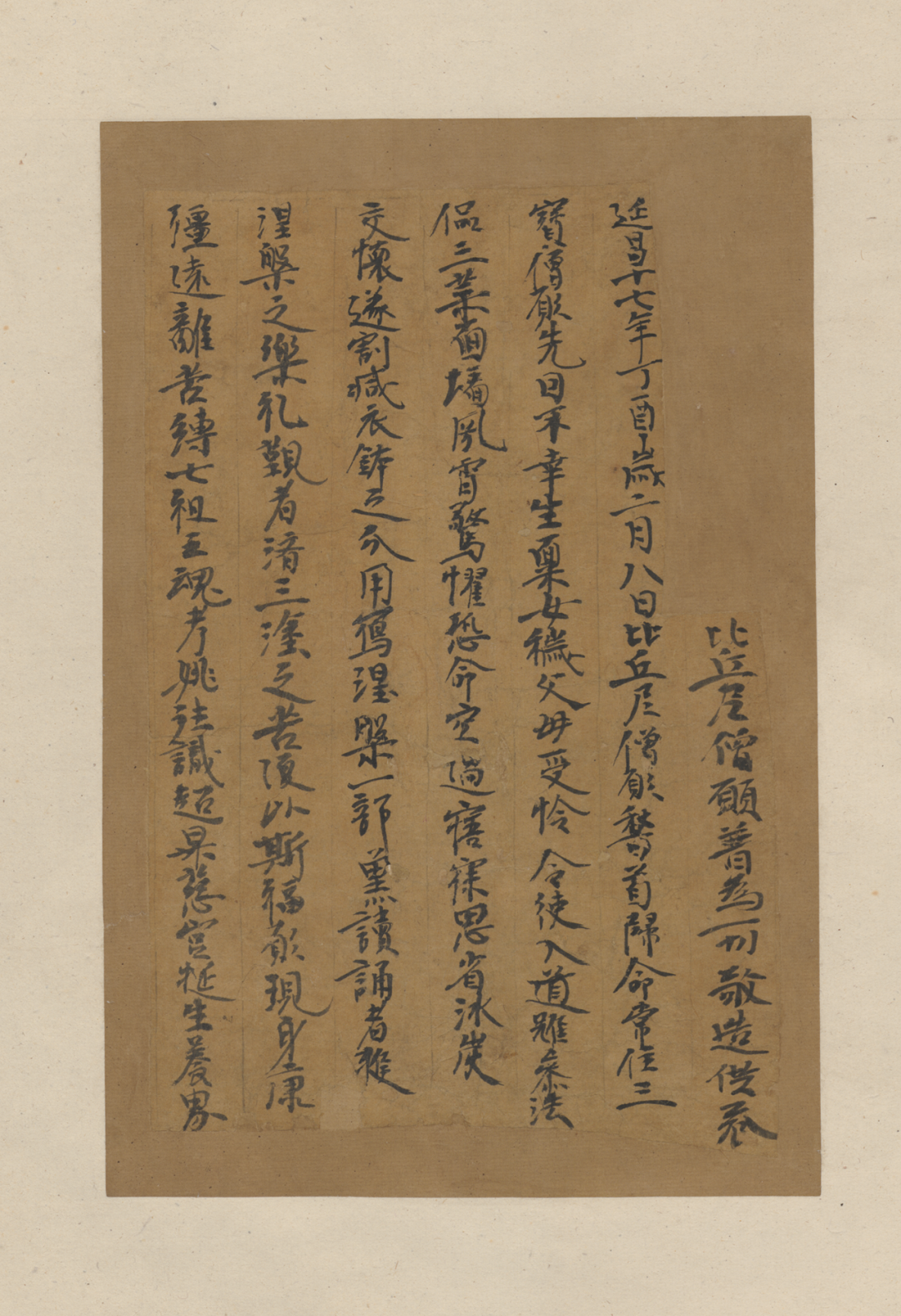

(二)高昌比丘尼造像记(墨书。高六寸,宽四寸。出吐鲁番二堡)

此造像记收入《吐鲁番考古记》,题作“比丘尼僧愿写涅槃经题记”[8]。此前则影印在《国立北平图书馆馆刊》第 5 卷 1 号(1931年 1、2 月),题作“西北科学考查团在库车二堡古墓中所得之比丘尼僧愿文(西北科学考查团黄文弼先生摄赠)”,地点记录有误;又载《艺林月刊》第 23 期(1931 年 11 月,第 3 页),题作“高昌麹氏时代比丘僧愿写经发愿文残本”。此文书今藏中国国家博物馆(典藏号K7658),《黄文弼所获西域文书》编号作“文弼文书 H11”[9]。僧愿发愿文多有出土,而黄文弼挖掘品,系正式公布的第一件。

(三)墓室神像图(绢本。高五尺,宽三尺二寸。出吐鲁番二堡)

此神像图收入《吐鲁番考古记》,题作“绢画伏羲女娲神像图”[10],为彩版。此前则在《国立北平图书馆馆刊》第 5 卷 1 号(1931 年 1、2 月,第 1 页),题作“西北科学考查团在库车二堡古墓中发见之绢画神像(西北科学考查团黄文弼先生摄赠)”,地点记录有误;又载《艺林月刊》第 16 期(1931 年 4 月,第 1 页),题作“吐鲁番古冢唐画”。此绢画今藏中国国家博物馆。

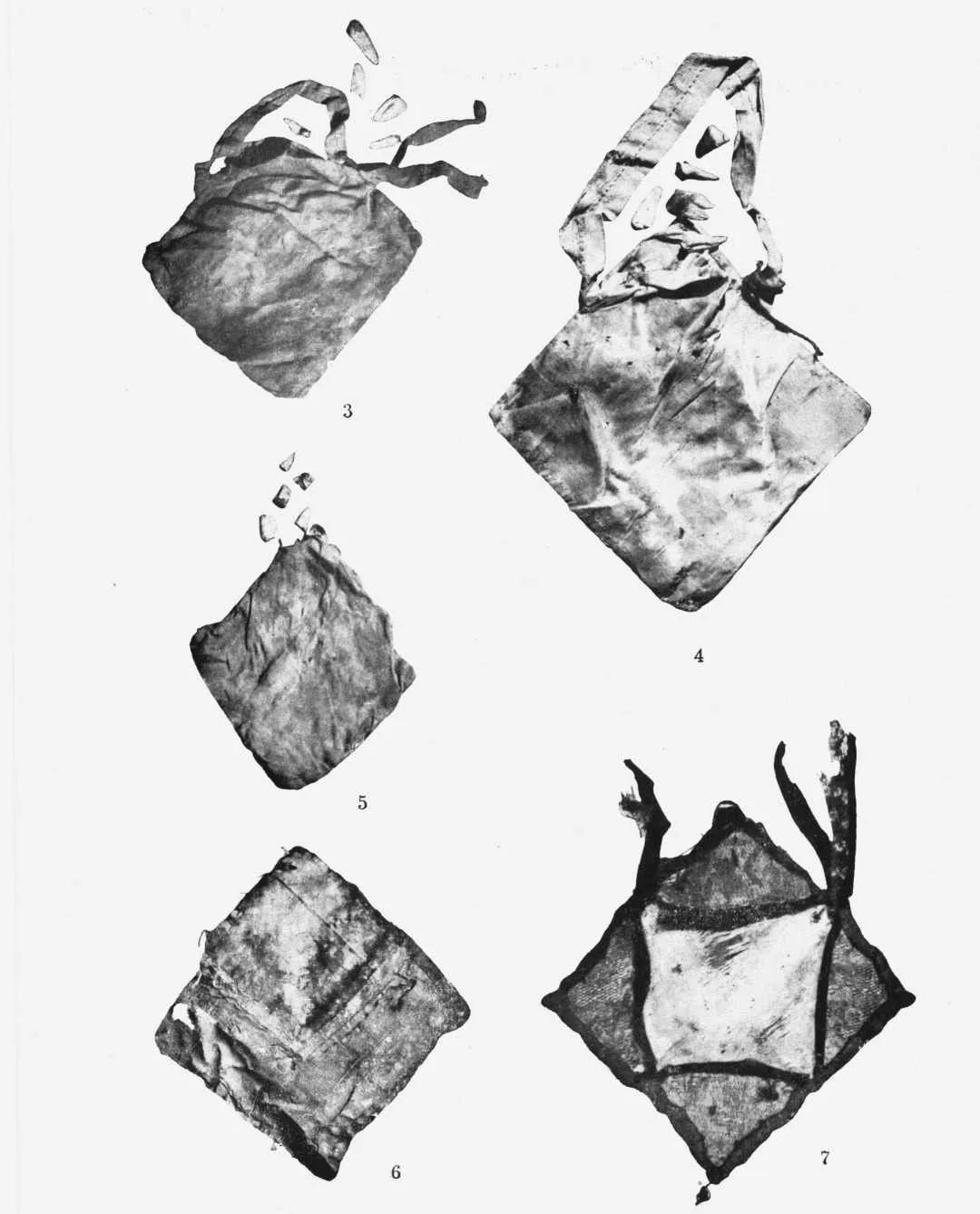

(四)牙囊(丝织。左一寸五分建方,右二寸建方,带长三寸。出巴楚托和沙赖古坟中)

此牙囊二,收入《塔里木盆地考古记》,题作“舍利袋”,并有着色彩版一幅(图一六),余皆黑白照片(图一七)[11] 。《考古记》收入此袋 6 件,前二件,疑即《古物影片》中的两件,彩版即照片中稍大之牙囊。今藏地待核。

(五)壁画铭文(高一尺九寸七分,宽六寸八分。出拜城河色尔佛洞)

此铭文据《黄文弼蒙新考察日记》和《塔里木盆地考古记》记录,系 1928 年 9 月 5 日在库木土拉石窟今谷口区石窟内所见,此处“影片目”记以为“拜城河色尔佛洞”即今克孜尔千佛洞所出,系误记。该窟黄文弼称为“罗汉窟”,四壁皆刻划汉字,此为西壁僧侣巡礼题壁,全文为“大唐大顺五年五月三十日沙弥法晴第僧沙弥惠顺日?巡礼至”。黄文弼对此题记非常重视 [12] ,然《塔里木盆地考古记》未见附有图版,亦未见载于所附《塔里木盆地出土器物分布表》。观此照片,当从壁上采集带回,其后或毁于战火,或另存他处,故编著《塔里木盆地考古记》时,未获使用。此铭文存佚、藏地待核。

(六)壁画残片(彩绘。高一尺五寸六分,宽一尺二寸五分。出拜城河色尔佛洞)

此残片在《塔里木盆地考古记》称出土自库车库木土拉河坝洞,亦在今谷口区,题作“千佛洞坐像残片”[13],“影片目”记以为“拜城河色尔佛洞”,亦误。此残片今藏史语所库房(典藏号 R036056)[14]。

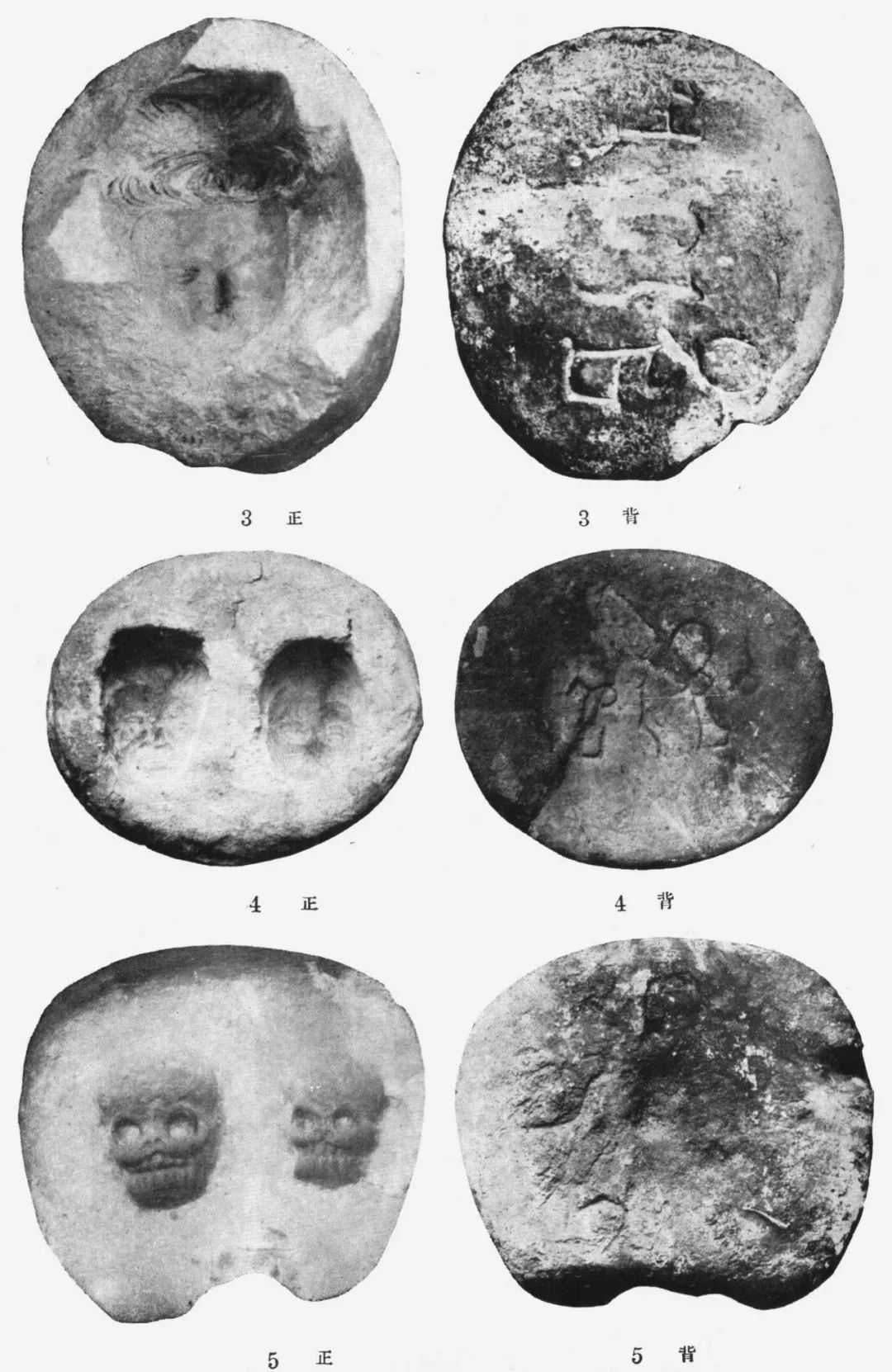

(七)陶范(背面刻字。高六寸八分,宽五存五寸五分,厚二寸六分。出焉耆明威古址)

此陶范在《塔里木盆地考古记》,题作“菩萨像头部范”,谓出自“焉耆明屋”[15],即今“锡克沁千佛洞”,“明屋”是维吾尔语“千佛洞”的音译,“影片目”作“明威”,当是讹写。陶范今藏地不详,或在史语所[16] 。

(八)陶范(高一尺零六分,上宽六寸五分,下宽一尺二寸七分,厚五寸。出库车苏巴什古址)

此陶范收入《塔里木盆地考古记》,题作“佛半身像范”[17]。此前则在《艺林月刊》第 16 期(1931 年 4 月,第 14 页)发表,题作“唐壁画”,且以为“出于新疆吐鲁番城东废寺”,均误。此陶范今藏地亦不详。

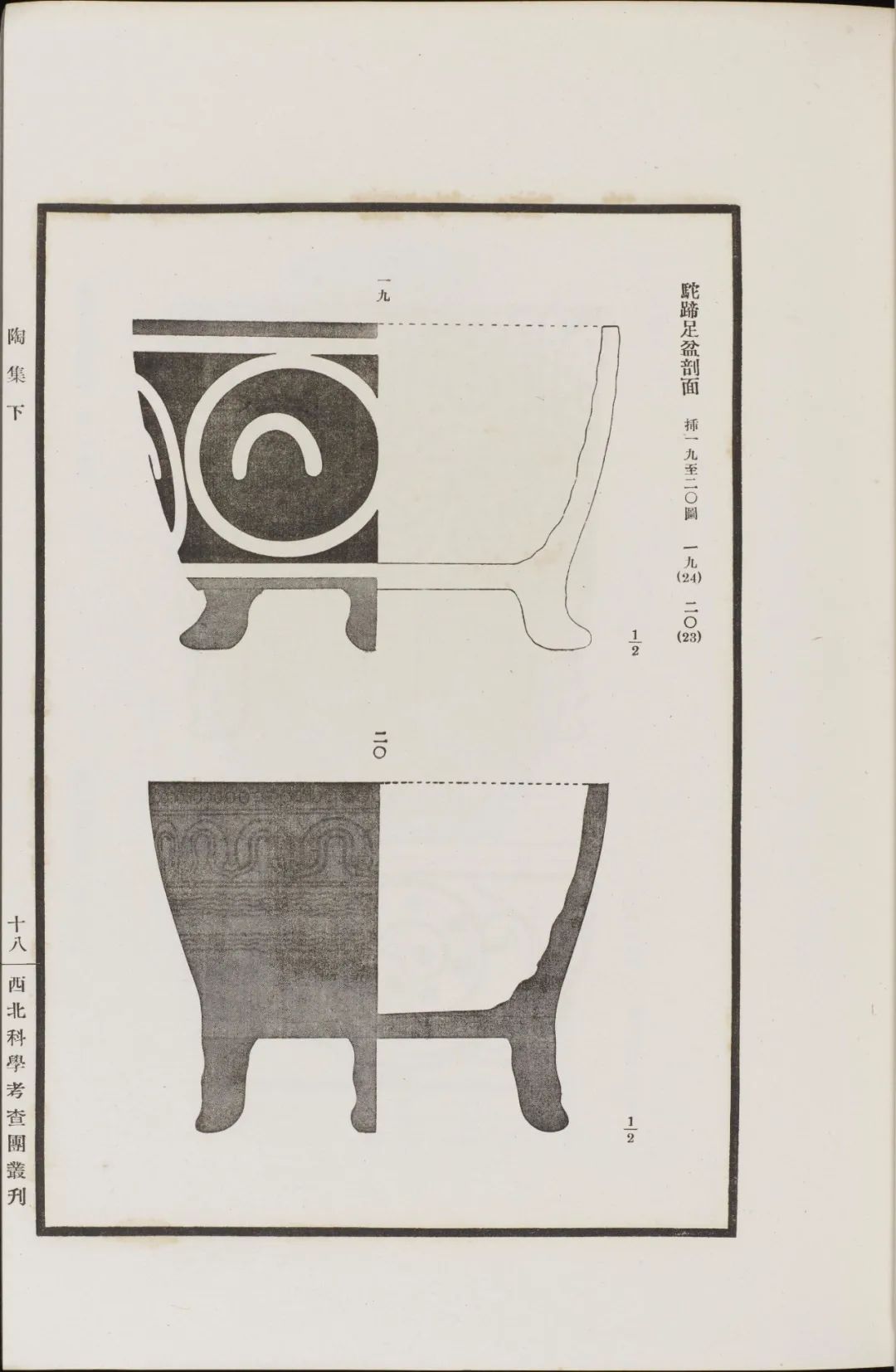

(九)陶器(堆砌兽像。左高五寸三分,围一尺六寸二分,口径八寸四分;右高四寸六分,围一尺三寸八分,口径七寸五分。出吐鲁番雅尔崖古坟中)

此陶器载《高昌陶集》,题作“兽形足盆”[18],“影片目”标记尺寸左右顺序相反。《高昌陶集》出版之前,此二陶器之说明与图版,先期以《兽形足盆形像考释》一文予以发表 [19]。此二足盆今藏地待考。“兽形足盆”既在黄文弼的《兽形足盆形像考释》中已然定名,而《古物影片目》仍漫称“陶器”(下一条同),则此《古物影片目》印制的下限应当是在文章发表的 1932 年 9 月之前。

(十)陶器(左高六寸八分,围三尺零四分,口径六寸七分;右高八寸一分,围三尺零七分,口径一尺。出吐鲁番雅尔崖古坟中)

此二陶器,载《高昌陶集》,左器题作“羊蹄盆”[20],右器题作“驼蹄足盆”[21]。“影片目”标记尺寸左右顺序相反。此二足盆今藏地待考。

(十一)画承墓表(刻字。高一尺三寸八分,广一尺三寸四分,厚一寸。出吐鲁番雅尔崖古坟中)

此墓表,题作“画承附夫人张氏墓表”,最初在《高昌第一分本》中著录[22] ,图版载《高昌专集》[23],录文与图版并载《高昌砖集(增订本)》[24]。墓表今藏北京故宫博物院。

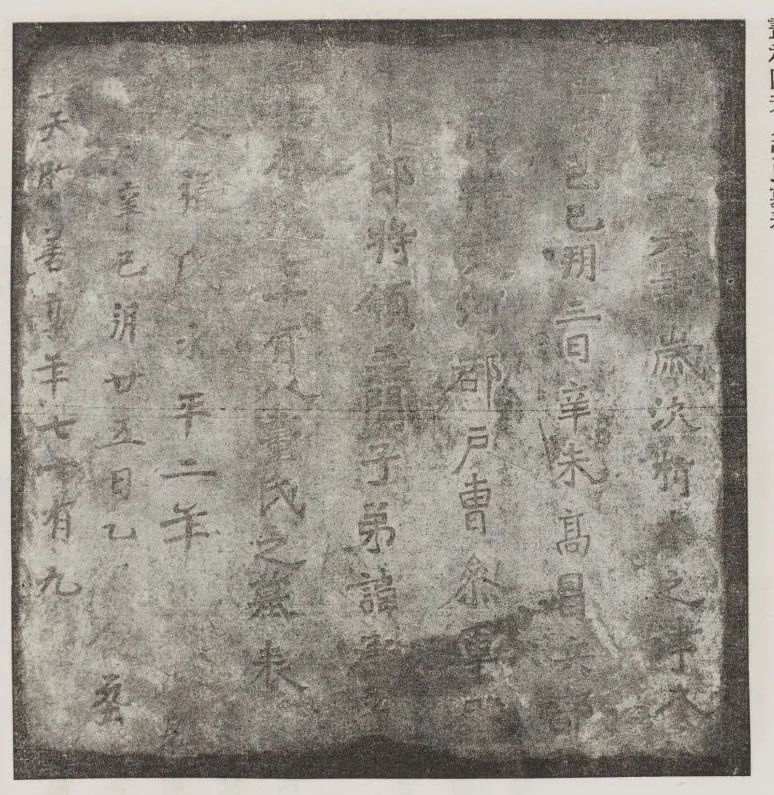

(十二)刘恭墓表(朱书。高一尺一寸七分,广一尺一寸九分,厚一寸四分。出吐鲁番雅尔崖古坟中)

此墓表题作“刘恭土恭墓表”,最初在《高昌第一分本》中著录 [25] ,后改题“刘恭墓表”,图版收入《高昌专集》[26],又改题“刘土恭墓志铭”,录文与图版并载《高昌砖集(增订本)》[27]。墓表今藏北京故宫博物院。

二、1730,II:2,楼兰土著民族之推测及其文化,1 份

[笺释]

(1)此黄文弼论文抽印本,4 页,第 1 页左上角有“孟真学长指正 / 弟黄文弼敬赠”二行钢笔手书。刊物页眉偶数页为论文标题名,奇数页为“边疆研究论丛 民国卅一至卅三年”,外侧为本论文 1—4 页标记;页脚正中六角括号内为刊物连续页码 19—22。此论丛系时在成都的金陵大学中国文化研究所编,民族学家徐益棠(1896—1952)主编,1941 年创刊,以哈佛燕京社经费印行,自民国三十年至三十七年共出版三期。本期为第二期“民国卅一至卅三年度”,封面下方有“民国三十四年”字样,是其刊印时间在 1945 年,黄文弼签赠傅斯年,或在其时及稍后。

(2)《楼兰土著民族之推测及其文化》是作者后来出版之《罗布淖尔考古记》第一篇第四章第一节内容 [28] ,成书时有所修订。之后黄烈编黄文弼遗稿《西北史地论丛》又扩充为《黄文弼历史考古论集》,亦均收入此文,虽标注“原载《边疆研究论丛》,1944 年”[29],但也有所改动,多同于《罗布淖尔考古记》[30]。据黄烈《西北史地论丛 · 序言》:“还在 1964 年,上海人民出版社就约他把有关西北史地的论著整理出来,出一个集子。他欣然应诺,着手文稿的收集和整理。其间,由于他还担负着其他项目的研究工作,加以年老多病,精力有限,直至逝世之前,整理工作并未完成。但论著的收集巳大致就绪,篇目也由他订出了一个眉目,对一部分文章已动手作了初步修改,《西北史地论丛》的书名也是他自己拟定的……作者没有能完成这本书的编辑整理工作。出于对父亲的怀念和对学术的责任感,使我不能不勉为其难地担负这一任务,完成他老人家的未完工作。我只作了些文稿的收集、选择、整理和编排的工作,在内容上,一般均未改变原意。”[31] 因此,后来的改动,应该都是黄文弼生前的修订。

[笺释]

(1)此黄文弼论文抽印本,5 页,封面左上角有“孟真学长指正 /弟黄文弼敬赠”二行钢笔手书,标题、作者外,末行“自金陵大学金陵学报第十卷第一 · 二期第一〇五至一一三页抽印单印本”。正文第一页标题下有括注“节录西北史地论丛”。刊物页眉偶数页为刊名“金陵学报 第十卷 第一 · 二期”,奇数页为论文标题,外侧为本论文 1—8 页标记;页脚正中括号内为刊物连续页码 105—112。本期封面有“民国二十九年五月十一月[日]出版”字样,是其刊印时间在1940 年 5 月,黄文弼签赠傅斯年,或在其时及稍后。

(2)《古高昌国历史略述》之后收入黄烈编黄文弼遗稿《西北史地论丛》中,又扩充为《黄文弼历史考古论集》,均改题作“高昌史事略”,虽标注“原载《金陵学报》第十卷第一、二期”,然多有改动 [32] 。据前引黄烈《西北史地论丛 · 序言》,从标题到内容的改动,均系作者生前修订,由此可见其关于西域史地研究的不断深入。

四、结语

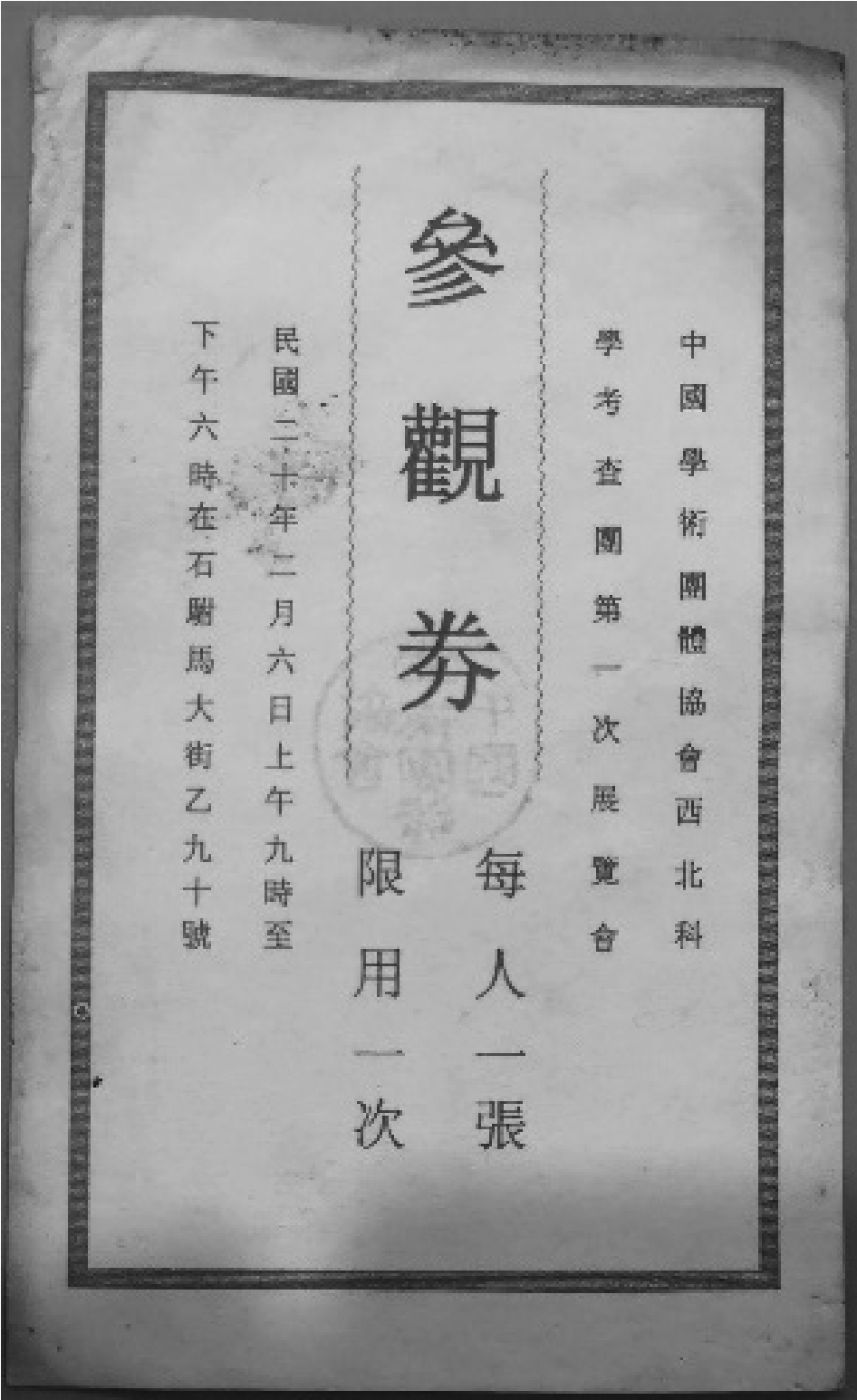

作为西北科考团理事会的正式印刷品,傅斯年档案中保存的古物影片究竟是何时印制的呢?笔者推想是作为对采集文物进行宣传介绍的“文创用品”,在西北科考团考察归来后不久的展览中被印制。西北科考团对于科学考察所获得的文物进行展览宣传,是非常重视的。目前所知,在抗战发生之前,这样的展览会一共举行了三次。在科考团归来隔年的 1931 年 2 月 6—8 日,西北科学考査团借用位于石驸马大街乙九十号的北平女子师范学院研究所举办了第一次展览会。

在这次展览中制作参观券并明确标明“第一次展览会”的宣告来看(图一八),陆续通过展览公布整理与研究的成果,是中国西北科考团理事会的一个长远计划。配合这第一次的展览,也及时出版了《徐旭生西游日记》《高昌第一分本》等著作进行宣传 [33] ,并通过各大报刊如《华北日报》《世界日报》《京报(北京)》《民国日报》《大公报(天津)》《时事新报》发布消息和详细报导。从黄文弼在展览前撰写的《新疆古物概要》概括的 14 项来看 [34] ,“古物影片目”中的几个分类,其实也基本已经在这个展览中有所表现。而实际展览的分类,也分别有“汉简、版书、壁画、泥像、墓砖、陶器”六大类[35] ,一些在《古物影片》中出现的特别文物如“吐鲁番古墓中所得之佛像一帧,人首蛇身男女各一”“盛唐代佛像残片及洞壁刻字”,也都在展览中出现了[36] 。记者在展览期间采访黄文弼时,记录了影片中的《刘恭墓表》,应当也是当时展出而被专门提及的[37] 。记者的实地参观,还看到现场“壁间书柜悬挂各种照片,多属北魏及盛唐时期者”[38],因此,《古物影片目》配合此次展览而印制宣传的可能性很大,即使不是在这次展览中制作出来,被遴选拍摄的影片基础也已然成型。但是,在实际存在的影片中,第一类“汉简”中,除了 2 支简的照片被《古物影片目》记录,是黄文弼从罗布淖尔古址的挖掘品外,其余三张照片上的毛笔和汉简,均出自贝格曼在额济纳的发掘品。贝格曼发现居延笔的时间是 1931 年 1 月,而完成额济纳的考古调查回到北京的时间是 1931年 5 月 19 日,此后他与刘复、马衡一道工作,对木简进行了粗略的分类 [39] 。

图一八 中国西北科考团第一次展览会参观券

居延笔和简被整理并拍出清晰的照片,不会早于这个时间。

所以,合理的推断是:西北科学考查团理事会当初制作影片作为礼品、用作宣传交流的时候,是在贝格曼居延汉简和毛笔被整理出来之前。之后,可能觉得配上居延笔和居延简,更能体现出考查团在汉简方面的成果,所以,早已印制的《古物影片目》虽无法更改,影片袋里却临时增加了三张照片。

西北科考团所获文物文献的第二次展览,是在同年下半年的 9 月19—21 日北平图书馆举办“国立北平图书馆水灾筹赈图书展览会”时,这次展览以陈列北图旧藏和新购珍本及平津各图书馆、藏书家借陈的善本,门票收入全部用于赈济江淮、武汉水灾。从《国立北平图书馆馆刊》刊登这次展览的目录来看 [40] ,西北科学考察团名下提供的展品,包括“简书”“西域语文残卷”“中文残卷”“缠文书”“绢画”5 类,其中“汉简”《比丘尼僧发原文》《墓室神像图》,也都是《古物影片目》的内容。

西北科考团的第三次展览,是在 1934 年 5 月 25—27 日,由北平学术团体学会赞助燕京大学百万基金运动,在团城联合举办“西北文物展览会”,《大公报(天津)》的预告里专门提及了西北科考团的展品,其云(图一九):

西北科学考查团出品:本届展览以该团为主体,故出品既多且精,古香古色,美不胜书。

略录概要以见一斑:(一)汉代简册(该团黄仲良、贝克曼二君,先后在罗布淖尔古址采得万件,悉为汉人书画文籍,兹择要陈列,精品多种。计有永元兵物簿、永光文书、汉历、汉符等)。(二)墓室神像(吐鲁番二堡出土,绢本设色,人首蛇身,唐代作品)。(三)壁画(彩绘佛像多种,拜城和色尔佛洞采得六朝盛唐佛教艺术精品,且有铭文,弥足珍贵)、佛像佛范多种(焉耆明威古堡及库车苏巴什古址各地出土,多希腊古式,可窥西方文化东渐之述)。(四)高昌墓表墓志多种,关系古代西域文化甚巨。(五)冢墓遗物陶鼎、陶瓯等多件,千数百年来先民之所遗留,至堪宝贵。(六)汉代毛笔(居延海出土)。(七)汉代木器。(八)古代麻鞋。(九)铜矢镞。(十)铜残器。(十一)骨器。关于风俗展览物品,计有金银饰品、铜器、衣帽发饰、缠文经、项珠、念珠、手饰刀、马鞭、腰包等件附陈,有汉代西北故迹影帧及额济纳河附近古迹图等 [41]。

图一九 《大公报(天津)》预告“西北文物展览会”展品

其中所分类别、描述文物,除了后 5 种汉代木器、古代麻鞋、铜矢镞、铜残器、骨器之外,大多与古物影片重合。特别是贝格曼在居延发现的汉简、毛笔,出现在了展览中。但是根据事后向达、刘节所写《西北文物展览会瞥记》,古物影片中的一些文物,如两方墓志,也并没有出现在展览会上[42] 。

根据《古物影片目》的记录,它似乎是黄文弼采集品的单一选集,最有可能是在第一次展览中就印制了的;而根据影片袋中实际存在的影片来看,又超出了黄文弼采集品的范围,增加了第一次展览会之后整理出来的物品。这些影片里的文物,在 1934 年以前的展览会上都先后亮相。可以推断,在当时比较频繁的展览过程中,随着研究的推进,一些新的文物被陆续增加进来成为常设展品。而《古物影片目》在最初的展览会中被印制而未曾发放完毕,这个陈旧的袋子便装着踵事增华的新影片,继续充当着后来展览会的赠阅品。

古物影片所代表的那一段被遗忘的历史,因为傅斯年档案的文献保存,让我们了解到黄文弼在研究初期即已分析出的几种重要文物类型,它们在之后陆续出版的“三记两集”中,得到了不断深入的研究。而古物影片中的“大顺五年”壁画铭文,在原件无法获睹的情况下,更是唯一的图片资料。古物影片不仅见证了傅斯年与黄文弼及西北科考团的互动,更体现了西北科考团在第一期考察结束之后,即以学术为公器,通过展览的方式向学界公布考察成果的过程。

综上所述,傅斯年档案中保存的古物影片和黄文弼著作,是傅斯年作为黄文弼的同学或西北科考团理事会成员而获得的赠品。随着时间的推移,对于黄文弼的研究来说,这一早期影片与其他相关材料一样,越发显得稀见而又重要。

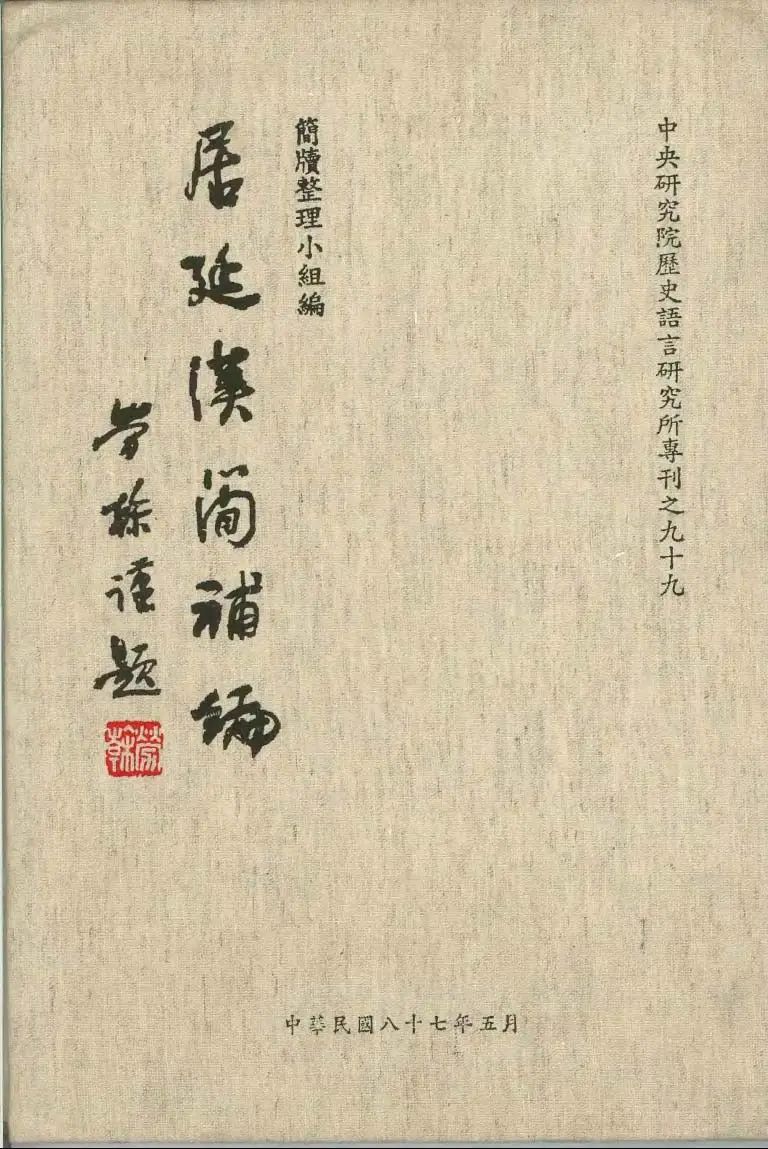

《居延汉简补编》

傅斯年图书馆 作者自摄

注释

[1]朱玉麒《黄文弼与傅斯年——以史语所傅斯年档案为中心》,《敦煌学辑刊》2022年第4期,第 159~173 页。

[2]器,原印作“鼎”,墨笔旁改。下一条同。

[3]刘,原文作上刘下土。

[4]马衡《记汉居延笔》,《国学季刊》 第3卷第1号(1932年3月), 第67~72 页。

[5]马衡《记汉居延笔》,《艺林月刊》第 56 期(1934 年 8 月),第 11~15

页。

[6]邢义田《香港大学冯平山图书馆藏居延汉简整理文件调查记》,《古今论

衡》2009 年第 20 期,第 36 页。

[7]Folke Bergman, Travels and Archaeological field-work in Mongolia and

Sinkiang-A diary of the Years 1927-1934(《蒙古和新疆的游记和考古田

野 工 作 ——1927—1934 年 的 日 记》),Stockholm: Elanders boktryckeri

aktiebolag, 1945, p. 147.

[8]黄文弼《吐鲁番考古记》,科学出版社,1954 年,第 28 页,图版一〇、图 11。

[9]荣新江、朱玉麒《黄文弼所获西域文书》,中西书局,2023 年,第 36 页。

[10]黄文弼《吐鲁番考古记》,第 55~57 页,图版五九、图 61。

[11]黄文弼《塔里木盆地考古记》,科学出版社,第 89~90 页,图版陆拾—

陆贰,图 2-7。

[12]黄文弼著,黄烈整理《黄文弼蒙新考察日记(1927—1930)》(文物出版社,1990年,第 261页):“(1928年9月5日)上有‘大唐大顺五年五月三十日沙弥法晴、第僧沙弥惠顺日巡礼至’等字。是为唐昭宗时事。然唐昭宗大顺只 2 年即改元,此为五年,盖西域不了解中原事,仍

旧称也。余大喜,即将原文录下。”黄文弼《塔里木盆地考古记》(第15页):“题辞中有‘大唐大顺五年’(公元八九四年)等字,大顺为唐昭宗年号,此为库木土拉署唐纪元之最后年号……过往僧侣,只署干支,不署唐朝年号,由此可知唐昭宗以后,唐在西域控制力至此已全丧失;而回鹘人入新疆,库车已隶属于回鹘,均由此可得一证明。”

[13]黄文弼《塔里木盆地考古记》,图版贰叁,图 28。

[14]丁瑞茂《史语所藏黄文弼寄存中瑞西北科学考察团文物》,《古今论衡》2011 年第 22 期,133 页注 34。

[15]黄文弼《塔里木盆地考古记》,第 80 页,图版肆肆图 3 正背。

[16]丁瑞茂《史语所藏黄文弼寄存中瑞西北科学考察团文物》:“此处所说的‘汉简、壁画’当指罗布淖尔汉简和克子尔明屋及库车库土木拉、吐鲁番柏则克里克等处壁画,但‘模型寺’和‘泥塑□’是否也存于库房尚须进一步查证。因为库房藏有与‘居延汉简’一同运美及返台的善业泥,以及一九四三年至一九四四年夏鼐(1910—1985)参加本所发起的西北科学考察团历史考古组所采集的善业泥,这两批善业泥中是否有部分是石璋如日记中记载的‘模型寺’和‘泥塑□’还待厘清。”

[17]黄文弼《塔里木盆地考古记》,第 79、80 页,图版肆叁,图 1。

[18]黄文弼《高昌陶集》,图 21(1066)、22(1067),西北科学考查团理事会,1933 年,第十一、十二版。

[19]黄文弼《兽形足盆形像考释》,《国学季刊》第三卷第三号(1932年9月),第 523~533 页。

[20]黄文弼《高昌陶集》,图 30(1157),第廿一版。

[21]黄文弼《高昌陶集》,图 25(1080),第十六版。

[22]黄文弼《高昌第一分本》,西北科学考查团理事会,1931 年,叶一正。

[23]黄文弼《高昌专集》,西北科学考查团理事会,1931 年,专六。

[24]黄文弼《高昌砖集(增订本)》,科学出版社,1951 年,第 41、90 页。

[25]黄文弼《高昌第一分本》,叶五背。

[26]黄文弼《高昌专集》,专一〇八。

[27]黄文弼《高昌砖集(增订本)》,第 74、75、156 页。

[28]黄文弼《罗布淖尔考古记》,第 54~57 页。

[29]发表时间均作“1944 年”,当为“1945 年”。

[30]黄文弼《楼兰土著民族之推测及其文化》,黄文弼著,黄烈整理《西北

史地论丛》,上海人民出版社,1981 年,第 210~214 页;黄烈《黄文弼

历史考古论集》,文物出版社,1989 年,第 340~342 页。

[31]黄文弼著,黄烈整理《西北史地论丛》,序言 1、6 页。

[32]黄文弼《高昌史事略》,黄文弼著,黄烈整理《西北史地论丛》,第142~148 页;黄烈《黄文弼历史考古论集》,第 340~342 页。

[33]《西北科学考查团第一次展览会》:“每室之中,均有简单说明,使观者知其来历,并有徐炳昶之《西游日记》及黄文弼之《高昌发掘记》二书在场出售,内容记该团发掘经过甚详。”载《大公报(天津)》1931年2月7日第 4 版;《时事新报》1931年2月14日第3版。

[34]黄文弼《新疆古物概要》,载《高昌》附录,中国学术团体协会西北科学考查团理事会,1931 年;又有单篇题作《新疆发现古物概要》,载《东方杂志》28卷5号,1931 年, 第40~43 页, 并 由前引《大公报(天津)》《时事新报》所发《西北科学考查团第一次展览会》转载。

[35]《西北科学考查团首次展览今日开幕》,《华北日报》1931年2月 6日第6版。《西北科学考查团第一次展览会》报导列五类,云“汉简、壁画、泥像、墓砖、陶器等”。

[36]《西北科学考查团展览会参观记》,《世界日报》1931 年 2 月 7 日第 6版;《京报(北京)》1931年2月7日,第7版;《民国日报》1931年2月11日第3张第3版。

[37]《吐鲁番发现千余年墓砖》:“西北科学考查团团员黄文弼博士,自甘肃、新疆返平后,从事整理新发现之古物。昨日记者往访,询问吐鲁番发现墓砖经过,比承接见,兹志其谈话要点如左:……据《刘恭墓表》云:‘东则洋洋之水,南及香香遐岸。’是古时河水甚大。”《华北日报》1931年2月9日第6版。

[38]参前引《西北科学考查团展览会参观记》。

[39]〔瑞典〕贝格曼著,张鸣译《考古探险手记》,新疆人民出版社,2000年,第 179 页。

[40]《国立北平图书馆水灾筹赈图书展览会目录》,《国立北平图书馆馆刊》1931年5卷第5期,第59~118页。

[41]《西北文物展览明晨开幕》,《大公报(天津)》1934年5月24日第4版。

[42]向达、刘节《西北文物展览会瞥记》:“高昌墓(专)[砖]系黄文弼君在今吐鲁番稍西雅儿崖所得……此次陈列者只康波蜜提、康富多夫人、田元初、唐阿明、汜建、任相住六志。”《大公报(天津)》1934年6月2日第 11 版。