专家观点

辛德勇漫谈《燕然山铭》︱赵家那一朝人看到的《燕然山铭》

辛德勇

2017-08-29 11:25 来源:澎湃新闻

上一回,我在讲述《燕然山铭》刻石文本在历史上的流布状况时,曾着重指出,在赵家人坐金銮殿那一朝,有一位名叫刘球的学者,在繤集《隶韵》时就已经利用过一种《燕然山铭》的拓片或是摹本(案拙撰“《燕然山铭》漫笔之一”《班固〈燕然山铭〉刻石的发现与旧传拓本、另行仿刻及赝品》,2017年8月21日发布于腾讯《大家》专栏,发布时易题为《历史上的〈燕然山铭〉拓本、仿刻和赝品》)。这不仅是《燕然山铭》刻石文本流布于世的一项重要事件,而且《隶韵》辑存的文字,也是我们现在研究《燕然山铭》石刻的宝贵资料。这是因为燕然山上现存的铭文,残损已经相当严重,赵家那一朝人录存的这些内容,不仅可以补充其阙失,还可以帮助我们辨识那些笔画缺损或是模糊不清的文字,以最大限度地重新核定《燕然山铭》的初始形态。因此,不管他们当时得到的是拓本,还是摹本,都不容忽视。

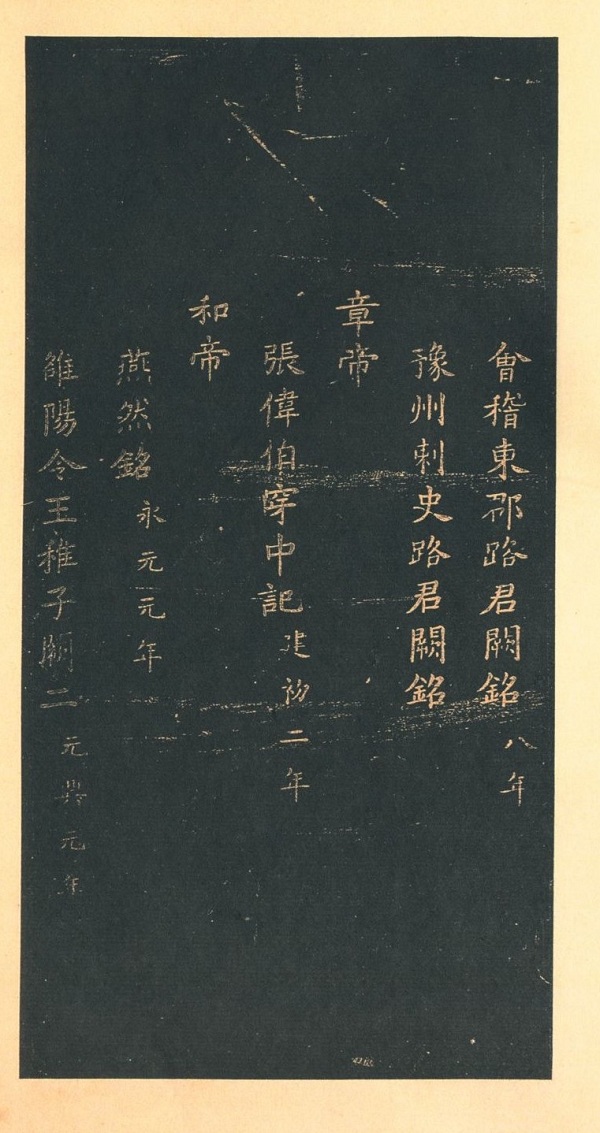

上海图书馆藏宋拓残本《隶韵》卷首《碑目》

对待古物,古董商只看重其稀少和精美程度所带来的金钱价值,而现代自视“预流”的高端学者,则只在意其是不是“新”,也就是是不是刚刚挖出来的,或是自己刚刚看到的。在这样的学术氛围下,寰海内外,以“新史料、新发现、新问题”作横幅的学术会议,一场紧接着一场,场场爆满,大有非“新”无学、“旧书”免读免谈的势头。

然而,包括金石学研究在内的传统学术研究,其本初形态、或者说正宗形态,却不是这样。开辟清朝朴学风尚、同时也是为清代金石考辨奠定基本范式的一代学术宗师顾炎武,是用“增高五岳,壮广百川”这八个字来概括金文石铭等各种新出文献的史料价值(顾炎武《金石文字记》),即把新出土、新发现的史料,放在传世基本史料的辅助地位。相对于传世文献的记载,它只能起到很次要的补充作用。用大俗话讲,不过敲敲边鼓而已。按照顾炎武倡导的学术路径,中国古代文史研究的主脉,始终应以传世基本文献为基础。我体会,这才是一条正路。

当然,对于我来说,这也只是一项总体原则,并不等于对待每一项新的发现、每一个具体问题,在展开具体论述时,都要机械地把传世史料摆在核心的地位。这一原则的实质性意义,是立足于传世基本文献为我们提供的更丰富、更系统的历史事实。在这些历史事实的基础上,才能恰如其分地认识新知新见史料的价值;也只有在这些历史事实的基础上,才能更加深刻、也更为充分地解析新知新见史料所蕴涵的历史信息。

具体落实到这里谈论的《燕然山铭》问题上,就是宋代在很小范围内一度存有的拓本或是摹本,通过刘球的《隶韵》,将其中部分文字留存下来,成为传世文献的组成部分。与作为一般研究背景的普通传世典籍不同的是,《隶韵》收录的《燕然山铭》文字,与最近发现的该铭刻石,具有最为紧密的血缘关系,对研究现存的石刻铭文,当然具有特别重要的意义。而我们若是把两眼仅仅聚焦于“全新”的发现,就很容易忽略《隶韵》辑存的这些内容。

在我公布前一篇文稿,简单指出《隶韵》所收铭文的重要价值以后,一些读者对其真假提出怀疑。其实这也是我从一开始就考虑到的问题。我在研究文史问题时特别注重以传世文献为基础,强调重视传世文献,但并不是盲目地唯此是崇而不加甄别。

刘球宣称他看到并且利用了《燕然山铭》,其令人滋疑的地方,是我在“《燕然山铭》漫笔之一”已经提到的——因燕然山上刻石远在赵家那一国疆界之外,通常无从采录,以致当时的士人,恐怕已很难获取其拓本或是摹本。这是很容易想到的事情,也是两宋文人学士可能面临的困难。

可是,交通往来存在困难,并不等于通路业已隔绝。在两宋时期,对峙的南北双方,在很多时候,实际上保持着经常而且通畅的交往。

首先,宋辽、宋金之间的使节交聘往还,是制度化的行事,非常频繁,甚至连年不断。在大多数情况下,除了官方互送的大量礼品之外,双方使节,都与对方有很正常的人情往来,有礼品的馈赠,其中也包含文化方面的交谊,这些使节还普遍在对方从事一定的私人贸易行为,并非视若寇仇。

譬如,苏轼的老弟苏辙,曾出使辽国,在旅途中写诗寄给大哥,其中有句云:“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏。”(苏辙《栾城集》卷一六《奉使契丹二十八首•神水馆寄子瞻兄四绝》)这是契丹方面人士与苏辙谈论苏轼诗文的实录。回朝后,苏辙对这一经历,有更详明的记述,乃云:

本朝民间开版印行文字,臣等窃料北界无所不有。臣等初至燕京,副留守邢希古相接送,令引接殿侍元辛传语臣辙云:“令兄内翰〔谓臣兄轼〕《眉山集》已到此多时,内翰何不印行文集,亦使流传至此?”及至中京,度支使郑颛押宴,为臣辙言先臣洵所为文字中事迹,颇能尽其委曲。及至帐前,馆伴王师儒谓臣辙:“闻常服伏苓,欲乞其方。”盖臣辙尝作《服伏苓赋》,必此赋亦已到北界故也。臣等因此料本朝印本文字多已流传在彼,其间臣僚章疏及士子䇿论,言朝廷得失,军国利害,盖不为少。兼小民愚陋,惟利是视,印行戏亵之语,无所不至。若使得尽流传北界,上则泄漏机密,下则取笑夷狄,皆极不便。访闻此等文字贩入虏中,其利十倍。人情嗜利,虽重为赏罚,亦不能禁。(苏辙《栾城集》卷四二《北使还论北朝所见于朝廷不便事》之二《论北朝政事大略》)

这不仅充分说明使节与对方人员在文化上的密切交往,同时也反映出契丹方面对宋朝文化的强烈需求和普遍了解。又如金人许亢宗记录其北使行程,详细描摹了他与金国君臣伴使之间酒食歌欢以至踟蹰不忍相别的亲昵场面(许亢宗《奉使行程录》)。

在这种情况下,基于北宋中期以后日渐兴盛的金石学风尚,个别出使于辽、金的赵家使臣,若是像契丹馆伴王师儒向苏辙求取茯苓方一样,拜托辽金方面的接待人员帮助寻觅《燕然山铭》的拓片或是摹本,以满足个人的兴趣,应该不会存在太大困难。南宋人楼钥就讲到过南渡以后的文人“时将一二馈北使”以换取北人摹刻兰亭《修褉图序》碑拓本的事情(宋楼钥《攻媿集》卷七七《题罗春伯所藏修禊图序》)。

另一方面,宋与辽、金之间,还普遍设立专门的榷场从事南北贸易,交易的货物品类繁多,数额巨大。同时,在官榷场之外,民间还有相当活跃的私下的贸易活动,更进一步增进了双方的商品交易。

苏辙所说宋人向契丹贩卖刻本书籍的情况,就是一种违禁的走私贸易。这是因为宋朝严禁向契丹输出《九经》以外的任何书籍,早在真宗景德三年九月,即“诏民以书籍赴沿边榷场博易者,自非《九经》书疏,悉禁之。违者案罪,其书没官”(《宋会要辑稿•食货》三八之二八)。南人可以向北人私自贩卖各种违禁的书籍,北人给南人提供并不触犯官府忌讳的往古石刻文字,自然更是顺理成章的事情,南宋人即明确记载“北客有以杂碑至榷场贸易”者(宋楼钥《攻媿集》卷七七《跋先大父嵩岳图》)。清代著名金石学家翁方纲,即谓刘球之书所依据的碑刻拓本乃多从宋金榷场贸易得来,有诗句评述云:“淳熙初二载,榷场孰取皆。汉碑萃兖济,陜洛通江淮。”(翁方纲《复初斋诗集》卷六三《石画轩草》六《书隶韵后五首》之二)

在这种情况下,像刘球这样专门搜讨汉代碑刻文字的文人,完全有可能通过这种官私贸易渠道,请托对方的商人代为找寻,并获取《燕然山铭》的拓本或是摹本。当然,出现这种情况的文化背景,是北宋中期以后赵家那一朝学人对碑刻铭文的强烈关注,有那个心,才会做那种事。

明了这样的社会背景,也就很容易理解,宋朝人看到刘球书中引录《燕然山铭》刻石的内容,是不会感到特别惊讶的。上一回我已经讲到,是洪适率先拟议编纂《隶韵》未竟却由刘球成就其事。不知是不是有些酸,洪适对刘球此书,颇有訾议,然而他只是指斥其书“借标题以张虚数,其间数十碑,韵中初无一字”,并且注意到书中“凡《隶释》碑刻无一不有,惊其何以广博如是”(洪适《盘洲集》卷六三《书刘氏子隶韵》),按照清人秦恩复的说法,就是“惊其广博,哂其疏略”(清嘉庆十五年秦恩复重刻《隶韵》卷末附秦氏《后序》),亦即仅仅抨击刘氏徒列碑名而未收其字,却没有揭出《隶韵》还有比这更为严重的弊病——伪制或是采录赝造的碑文,没有对刘氏书中还列有《隶释》未能集录的《燕然山铭》表示丝毫惊奇。须知在汉碑研究方面,洪适是一代顶尖高手,清四库馆臣称誉他的《隶释》说“自有碑刻以来,推是书为最精博”(《四库全书总目》卷八六),因而,《隶韵》若是采录了赝造的《燕然山铭》,恐怕很难逃过他的法眼。我想,这一点,应当作为我们讨论《燕然山铭》真伪问题的重要参考。

同时,刘球本人一门心思琢磨汉碑的字体字形,他本人就是这方面的专家,又岂能轻易上当受骗?即使赝造拓本能够售卖于彼,制作时也必然要有旧拓可依。须知造假也是技术含量很高的行业,其工艺水平,需要在迎合市场需要的过程中,逐渐发展成熟,而在宋代,这个行当还刚刚起步,制作的技艺,尚相当低劣。如友人裴煜曾向欧阳修讲道:“煜尝谓周秦东汉,往往有铭传于世间,独西汉无有。王原叔(案王洙字原叔)言华州片瓦有‘元光’字,急使人购得之,乃好事者所为,非汉字也。”(欧阳修《集古录跋尾》卷一《前汉雁足灯铭》附录《裴如晦帖》)简单的一个瓦片,制作得竟如此粗劣,可以想见,其后在北宋后期以至南宋时期,依据旧拓翻刻仿刻者容或有之,而要想完全凭空赝造出一篇堂堂煌煌的《燕然山铭》,以至蒙骗得过洪适、刘球这样的第一流专家,可能性实在不会很大。我们看一看碑贾在清末凭空硬造的“云梯本”《燕然山铭》有多拙劣,就能更好地理解这一点。

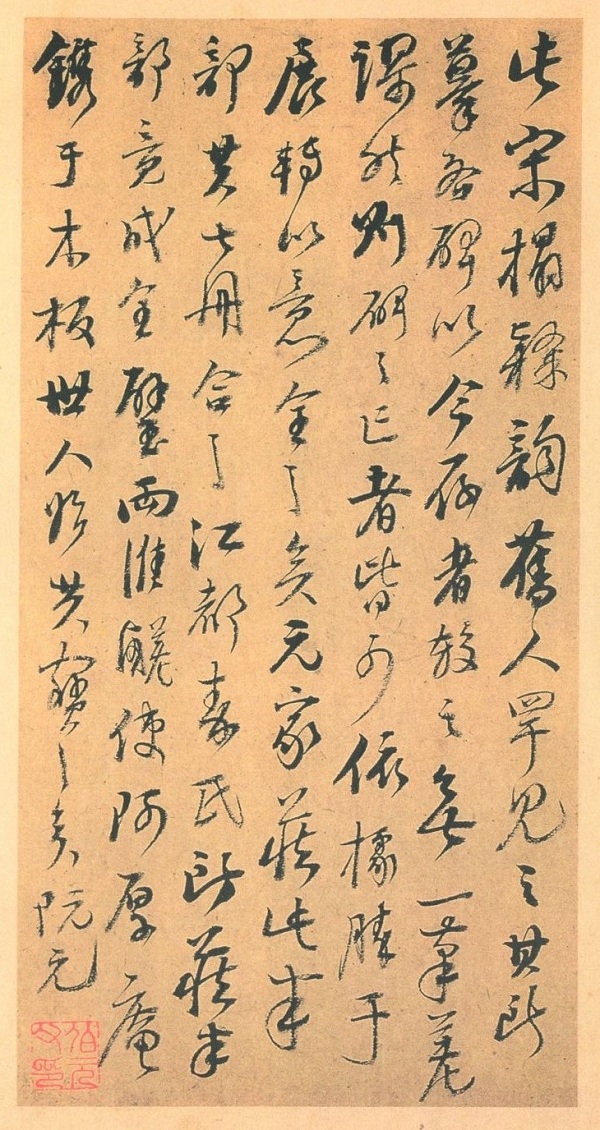

下面再从刘球《隶韵》一书转摹字形的准确性角度,来分析一下其采录《燕然山铭》的可信性。请看清人阮元这样评价《隶韵》摹写汉碑字迹的忠实程度:

其所摹各碑,以今存者较之,无一笔差谬。

近代金石学家褚德彝也评价说:

是编抚写得真,不失原碑之面目,两京逸碑,得存梗概。

上面的评语,见于上海图书馆藏宋拓印残本《隶韵》附阮元、褚德彝两人的跋语。我本人对书法笔意略无所知,但愿意相信像阮元这样的饱学之士所做的判断。另外,如前此在“《燕然山铭》漫笔之一”所述,清代专长于汉碑的学人钱泳,曾特别谈到《隶韵》采录的《燕然山铭》,而他也没有对其真赝提出任何异议(钱泳《履园丛话》卷九《碑帖》之“汉燕然山铭”条)。刘球对采录的其他汉代碑刻文字既然能够如此精准,谁又能够凭空赝造出与真本略无差异的《燕然山铭》以致令其上当受骗,同时也让阮元和钱泳等个中高手都看不出丝毫破绽?这都是不大好想象的事情。

上海图书馆藏宋拓残本《隶韵》附清阮元跋

综合上述各项原因,我认为,从外在条件来看,我们没有理由,非要怀疑《隶韵》所录《燕然山铭》的可靠性不可。那么,现在《燕然山铭》的原石已经发现,两相对比,不就可以轻而易举地判定其真伪了吗?事情并没有这么简单。要是真这么简单,我也就不会在上面花费这么多笔墨了。

现在我们面临的问题,首先是这一铭文的发现者,亦即中蒙联合考察人员,还没有公布比较清晰的拓本,而目前在互联网上流传的图片,其大部分文字相当模糊,还有很多字迹根本无法辨识。在这种情况下,能够做出准确对比的文字,十分有限。

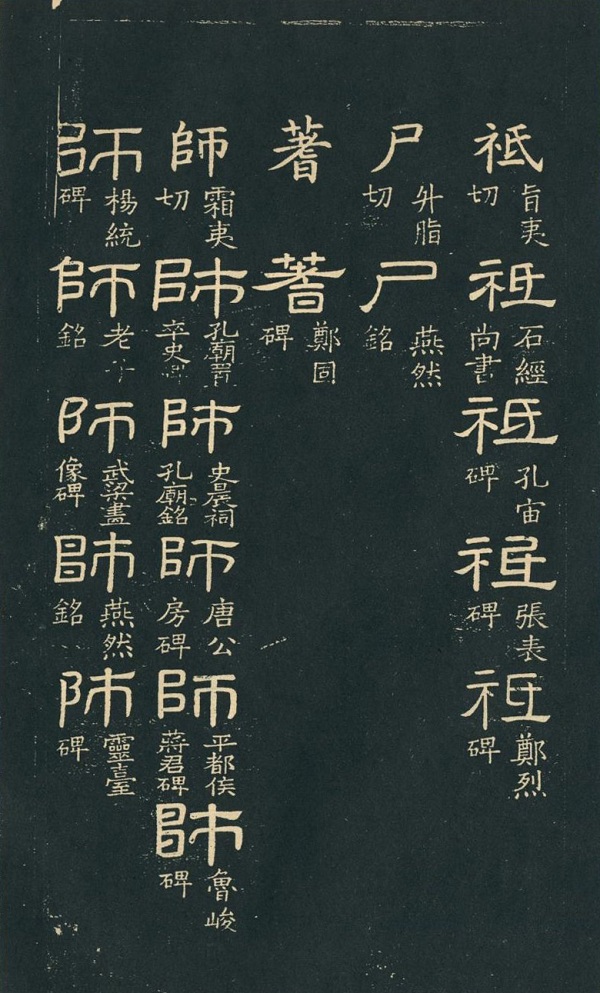

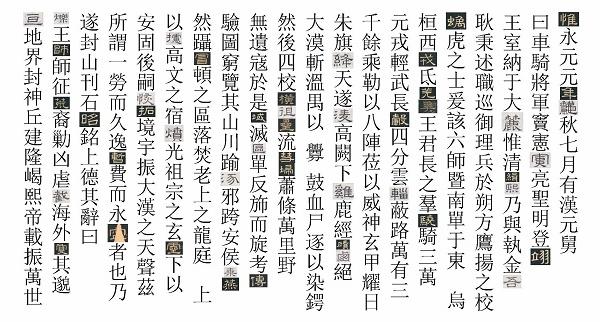

尽管如此,我还是尽可能做了这样的比对工作,结果是:第一,总的来说,我还没有发现字形与石刻出入较大的文字,而且大部分都很吻合;第二,石刻中有一些构形比较特殊的字,在其他汉代石刻中很少看见,而《隶韵》的字形恰恰与其完全相同。例如,“王师”的“师”字,《隶韵》中的字形与石刻中的文字完全吻合。这是凭空臆造很难做到的事情。综合这两点情况,我认为《隶韵》收录的《燕然山铭》,基本上也可以从内证方面排除假冒伪充的可能。

国家图书馆藏残宋石刻拓本《隶韵》中的“师”字

需要说明的是,《隶韵》中也有个别文字,与石刻拓本稍有出入。如“宿愤”的“愤”字,《隶韵》左旁作“火”字,而拓片似如常见字形,镌作“竖心”。但竖心旁与火旁差距并不是很大,本来就很容易混淆互讹,而宋拓本《隶韵》中类似的文字讹误,颇有一些类似的情况。

例如,宋人洪适即已指出:“《孔宙碑》‘南(亩攵)孔馌’、《王纯碑》‘粥糜冻馁’,文理判然,此书乃以‘(亩攵)’作‘敏’,以‘麋’作‘䴢’。”(洪适《盘洲集》卷六三《书刘氏子隶韵》)后来清人秦恩复依据宋拓重刻《隶韵》时,倩金石学大家翁方纲,对照原碑,做了上、下两卷的《考证》,附于篇末,也订定书中一些同类舛讹,而秦氏本人更概括指出其中典型事例云:“如《荀君碑阴》以‘友’作‘支’,……《唐扶颂》以‘季’作‘掌’,《郙阁颂》、《娄寿碑》以‘愛’作‘舜’,此类甚众。”(清嘉庆秦恩复刻本《隶韵》卷末附秦氏跋语)。基于这样的实际情况,更不大好想象赝造者非要杜撰出一个没人见过、因而也不大容易被人认可的字形来以自暴马脚。

《燕然山铭》摩崖刻石实地场景

像这样一些差谬,形成的原因会有很多。看一看《燕然山铭》高悬于陡壁的状况,我们就很容易理解,当年要想获得一份精良的拓本或是摹本,会存在很大困难,拓本或摹本中出现这样的差误,自是情理之中的事情(考虑到北地草原不易觅得拓工的情况,刘球所得或许更有可能是摹写的文本)。除了拓本模糊失真或是转摹讹变之外,装裱不慎,有时也会造成字迹的改变,如翁方纲在校订《隶韵》的文字时就曾指出:“南宋时北碑隔远,其装褾时纸痕揉湿,不免有失真之虑也。偶有差误,莫之能正。”(翁方纲《隶韵考正》卷上)在《隶韵》收录的《燕然山铭》中,我们还可以看到,“永宁”的“宁”字,是写作“寍”,字形非常特殊,而石刻中的字迹却是镌作常形,为“寧”。像这样的差异,除了捶拓或是摹写的讹误之外,就也有可能是装裱过程中造成的变易。充分考虑刘球所获《燕然山铭》文本的独特性,也就是捶拓和摹写的难度,可以推测,很有可能也存在同类性质的变易。

所以,仅仅根据这样的出入,还不足以裁定《隶韵》依据的拓片或是摹本是出自贾人伪造。

总的来说,目前可供比勘的样本太少,还难以做出十分周全的归纳总结。那我为什么非要现在就急急忙忙地谈论这一问题,等将来考察者公布更加清晰的照片后再来讨论,岂不更好?

首先,既然目前并没有强硬的证据能够证明《隶韵》收录的《燕然山铭》文字系出自伪造,那么,我们为什么不先来积极地参考、利用这些文字而非要将其摒弃不看呢?在具体处理相关问题时,我们尽可以审慎斟酌,多方求证,但在相关数据非常稀少的情况下,理应合理地引入参据,而不是在似真似伪之间先做“有罪推定”,将其斥作赝品。又不是耗费巨额公帑去购买什么真假难定的文物,这也伤不着谁,又何必要将其拒之门外不可?

其次,揣摩网上看到的照片,我推测,原石保存的状况,实际已经很差,泐损相当严重,因此,这次捶打出来的拓片,大致也就是我们已经看到的样子,将来正式公布的图片,估计也不会比现在清晰太多,恐怕很难会有根本性的改变。同时,从另一方面看,石刻中那些模糊不清的字迹,实际上是需要结合传世《燕然山铭》的文字来识别判读的;一些完全无法辨识的字迹,更有赖传世铭文的补充。而要想做出尽可能完善的判读和补充,就不能不尽量知悉并积极利用传世铭文中最接近原石的内容。昔清人阮元即谓《隶韵》辑存的汉碑文字,于“碑之亡者,皆可依据”(上海图书馆藏残宋拓印残本《隶韵》卷首附清阮元跋),亦即可以依据《隶韵》来弥补原石佚失的缺憾,了解相关文字的结构和笔法。对于今存《燕然山铭》所缺损的文字,当然可以同样办理。这样,及早把《隶韵》收存的《燕然山铭》文字纳入研究的视野,就是一件很有必要的工作了。

内蒙古大学中方考察人员公布的《燕然山铭》原石拓本照片

我相信,这样的工作,只会推动相关研究取得进展,甚至有助于《燕然山铭》的研究走上更加合理的轨道,而不会造成什么妨碍。哪怕最终证明《隶韵》利用的铭文并不可靠,也是首先需要有人提出这一问题,探讨这一问题,才能在大家的积极关注下,有理有据地将其排除在外。由于现存石刻已经阙失很多文字,辨明《隶韵》所收文字可靠与否,这本身就是审定《燕然山铭》文本不可或缺的一个重要环节。

为充分做好这一工作,我先是很笨很笨地从《隶韵》中辑录出所有《燕然山铭》的文字,总共有47个字。这47个字,来自如下三个不同的版本。(1)《中华再造善本》丛书影印的国家图书馆藏宋拓印残本。从中辑录17个字。这个版本,拓印得非常清晰,残存的内容也相对较多。(2)《中华再造善本》丛书影印的上海图书馆藏残宋拓印残本。从中辑录10个字。这个版本,拓印的清晰程度,较国图残本要差很多,残存的内容,也比国图本要少很多。(3)清嘉庆十五年秦恩复据宋刻拓本重新刻印的版本,使用的是中华书局影印的本子。从中辑录20个字。上面诸本的排列次序,也是辑录文字的优先次序,即前面有的,后面就不再辑录。秦恩复本虽然是一部依据宋拓本重刻的完书(只是缺少一页刘球进呈的表文),而且秦氏校刻精审,世称善本,“然取以相较,点画波发之间,难免有失真之处”(上海图书馆藏宋拓印残本《隶韵》附褚德彝跋语)。所以,我首先尽可能先利用宋代拓印的残本,而用秦刻补其阙失。

在这里附带说明一下,残宋拓本的“书版”,清人翁方纲以为是石刻(说见秦恩复刻本卷首翁氏撰《重刻淳熙隶韵序》),而杨守敬后来“细玩此本”,以为“当日亦是木质”,盖以其“无泐痕,墨色深浅不一知之”(上海图书馆藏宋拓印残本《隶韵》附杨守敬跋语)。揣摩拓本的印制状况,目前我倾向认同杨守敬的看法,它应是一种木刻的拓印本。中国至迟在南北朝时期,就已经应用拓印技术复制文献文字,先于雕版印刷技术很多年。这是一种独特的印制形式,有雕版印刷无法取代的长处。因而在宋代雕版印刷普及之后,非但没有被淘汰出局,反而还在一些特殊的方面,应用的范围有所扩展,即主要用于拓印一些特殊形式的文献(指上石抑或镌木的目的,主要即供以传拓),其中包括地图、图画、书法名迹、普遍流行的官箴私铭以及处事格言等等,再有就是像《隶韵》这种对字形准确程度要求较高的书籍。宋代像这样拓印的书籍,还有薛尚功著《历代钟鼎彝器款识》等。多年前我曾在日本关西大学举行的一次学术会上宣讲过对这一问题的初步认识,但还很不充分,其后也一直没有顾上再做深入的探讨,但愿以后能稍有暇时得以继续这一研究。

从《隶韵》中辑录出这些文字,只是进一步审定《燕然山铭》文本的基础工作之一,而审定《燕然山铭》文本的工作,需要一步一步地渐次展开。因此,我在这里只是尽可能明晰地向大家展示这些文本,这既是我下一步工作的重要准备,也是提供给石刻发现者的参考数据。石刻发现者直接面对原石拓片,看到的字迹自然更加清晰,他们或可利用我对这一资料的初步整理,做出更好的研究。

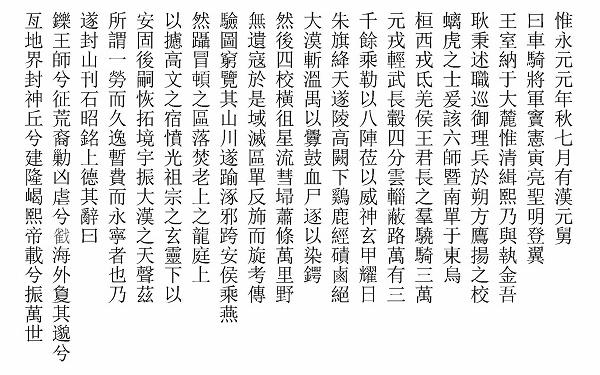

下面,我先根据澎湃新闻报道中提到的石刻铭文系镌作20行这一基本情况,以自己对新见石刻拓本的辨识,将《后汉书•窦宪传》载录的《燕然山铭》,按照我揣测的刻石原有的款式,排列如下:

虽然我并不想在这里全面考订《后汉书》中《燕然山铭》的文字,但其中有两点,因涉及刻石文字的排列形式,必须做出调整。这就是按照我的初步看法,石刻中没有“遂踰涿郡”的“遂”字,也没有篇末“铭辞”中的五个“兮”字。其中的“兮”字,在网上的图片中只能见到第一、二两处,我判读并不存在该字,其余三处,是依此类推的推论。

删除这六个石刻中实际并不存在的文字之后,铭文的排列状况,应大体如下:

由此我们可以看出,这20行铭文的排列,在多数情况下,应是每行15字,这一规律性特征十分重要。除第19行提行导致第18行未能刻满外,其余第1、2、5、10、14行的情况,目前我初步做如下推测:

(1)第1、2行是因石面斜下不宜刻字而不得不分别少刻三个或两个文字;

(2)第5、14行是因《后汉书》文有脱佚而导致其似乎较其他诸行少了一个字,实际上每行也应该刻有15个字。

(3)第10行较其他各行少刻一字,这主要是由于“釁”结构过于复杂,普通一个字的位置容纳不下,致使该行字数不得不做出调整。

由于网上的图片实在不够清楚,我又老眼昏花,其中有一些判读和推测,容有差误,但总体状况,或许不会与实际情形有太大的出入。

在此基础上,若是把从《隶韵》中辑录出来的《燕然山铭》文字植入其中,取代《后汉书》原有的文字,情况就是下面这样:

需要说明的是,上图中每行文字底部的参差出入,是所植入文字大小不一所造成的,并不是石刻的实际状况。

这大体就是我们现在所能知道的赵家那一朝人看到的《燕然山铭》,只是其中一些文字的具体字形,还有待下一篇“漫笔”再做勘改。虽然这只是他们眼中的一小部分景象,但能够做出这样的复原,已经弥足珍贵。

其中比较引人注目的是篇首“永元元年秋”的“秋”字,(删贴字)今石刻拓本,此字模糊不清,其字形虽然已经无法辨识,但从留下的残痕来看,结构显得很复杂,不像“秋”这么简单,而与《隶韵》的字形更相接近。另外,《后汉书•窦宪传》中“登翼王室”的“翼”字,《隶韵》书作“翊”,这也是《隶韵》本与传世文本显著不同的一点。

至于全面的文字核校,不在本文的论述范围之内,故上面植入《隶韵》的文本,除了前面所说删除一“遂”字和五个“兮”字之外,一律未做改动。不过在这里需要指出,对照原石拓本的照片,基本可以确定其与传世文本之间有如下几处重大不同:(1)“蹑冒顿之区落”句,“区落”二字,石刻作“逗略”。(2)“恢拓境宇”之“境宇”二字,石刻作“畺㝢”。(3)“剿凶虐(兮)截海外”的“凶”字,石刻作“匈”,亦即匈奴的“匈”。至于对这几处异文的阐说以及对《燕然山铭》文本的初步订定,需要结合《文选》等书,具体一一说明。限于篇幅,在此无法展开。各位读者莫急,且听下回分解。

2017年8月26日记