汉长安城未央宫遗址

汉长安城考古的收获、进展与思考

汉长安城是中国考古工作开展最多、取得成果最丰硕、形制布局最清晰的古代都城。尽管如此,汉长安城还存在很多尚未解决的问题。笔者在梳理以往考古成果的基础上,拟对困扰学界的一些问题,尤其是汉长安城的布局、长乐宫的北界、横门大街及桂宫形制、西汉以后的未央宫等,谈谈个人粗浅的认识,以此向大家请教。

一、汉长安建成简史

汉长安城的营建,大致经历了四个时期。

第一期:汉高帝五年至九年(公元前202—前198年),由萧何总主持,在秦代兴乐宫基础上修建了长乐宫,并营建了未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓、大市等。萧何作为丞相,是汉初城市建设的总负责人,具体的规划实施由匠作少府阳城延负责。

第二期:汉惠帝三年至六年(公元前192—前189年),分段修筑了汉城城墙。第一、二期工程均是由阳成延具体设计和安排施工的。阳成延“以军匠从起郏,入汉,后为少府,作长乐、未央宫,筑长安城,先就,功侯,五百户”。《史记集解》徐广曰:“姓阳成也。延以军匠起,作宫筑城也。”惠帝六年,起长安西市,修敖仓。

第三期:汉武帝时期。汉武帝大兴土木,修建了建章宫、桂宫、明光宫,增修了北宫,并广开上林苑,开凿了昆明池等。文景时期营建活动较少,汉文帝在位23年,宫室无所增益,欲修建一座露台,因需百金之费而作罢。《汉书·翼奉传》载,翼奉上疏元帝:“孝文皇帝躬行节俭,外省徭役。其时未有甘泉、建章及上林中诸离宫馆也。未央宫又无高门、武台、麒麟、凤皇、白虎、玉堂、金华之殿,独有前殿、曲台、渐台、宣室、温室、承明耳。孝文欲作一台,度用百金,重民之财,废而不为,其积土基,至今犹存。”景帝时除修建阳陵和渭桥外,未见有其他大规模建筑活动的记载。

第四期:西汉末年。王莽拆除建章、承光等十余所宫观,修建了王莽九庙、辟雍,重修了社稷坛,扩建了太学。

西汉以后,东汉献帝、西晋惠帝和愍帝都曾短暂以此为都。十六国至北周时期,前赵、前秦、后秦、西魏、北周等朝代皆在长安城定都,直至隋文帝迁都大兴城。后赵虽未定都长安,但也曾于长安城内大兴土木。见于文献记载的有未央宫、小城、外城、东宫、西宫、皇城等。直到隋朝迁都大兴城以后,汉长安城渐成废墟。

汉长安城的营建是一个动态的历史过程。现在我们看到的平面图,既是不同历史时期建筑遗存叠加的总和,也是各个时期破坏以后的孑遗。古代城址一般都被后代占压破坏,现在勘探和发掘的都是残迹,很少有像庞贝古城那样被完整地保存下来。在汉长安城平面图上有很多空白区域,大多为现代村庄占压,村庄占压之地,一般又是古代遗址众多的地方,因此,虽经65年的勘探与发掘,我们现在看到的仍非汉长安城的全貌,这就提醒我们,在研究过程中切不可以偏概全。

二、考古调查与收获

20世纪50—60年代初调查了城墙、城门、大街和各宫范围,并发掘了部分城门及南郊礼制建筑。70年代后期发掘了武库遗址。80年代发掘未央宫内几处重要宫殿及官署遗址。90年代发掘了部分手工业作坊遗址,勘探出北宫宫墙,发掘了桂宫内的几座宫殿遗址。1994年,勘探了北宫的范围,并发掘11座西汉早期窑址。进入21世纪以后,汉长安城考古取得较大进展。2000年在相家巷遗址发现了一大批秦代封泥。2001—2007年发掘了长乐宫内6座建筑遗址。2003年勘探了十六国北周时期的小城,并发掘了一座宫门址。2004年,清理北周佛造像坑。2005年发掘了建章宫一号遗址。2008年重新揭露了直城门和西安门遗址。2009年对直城门大街、安门大街进行试掘。2011年勘探沧池并进行局部试掘。2013年发掘了未央宫南宫门址和西安门外建筑遗址。2014年解剖了西安门外护城壕。2018年至今发掘了北宫3座建筑遗址。梳理这些成果,对认识汉长安城布局具有重要帮助(图一)。

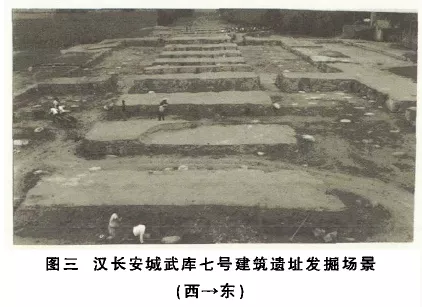

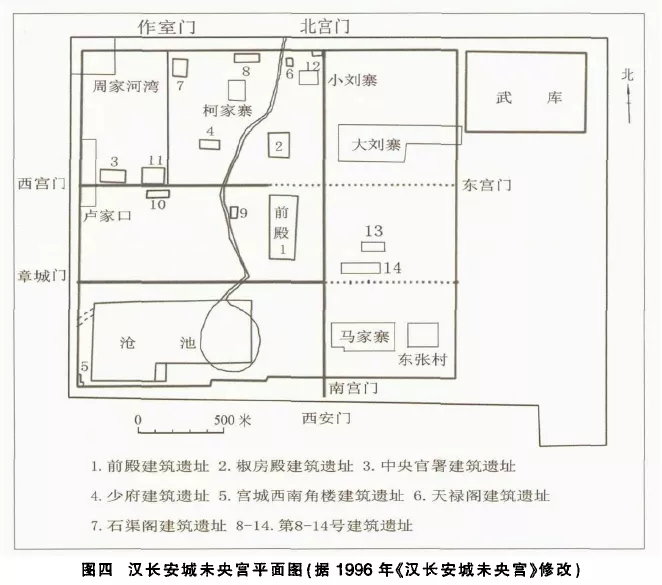

太仓位置至今不明。从汉初营建到汉末,文献中都是武库、太仓相连,如“萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓”。再如“初,王莽败,唯未央宫被焚而已,其余宫馆一无所毁,宫女数千,备列后庭。自钟鼓、帷帐、舆辇、器服、太仓、武库、官府、市里不改于旧。更始既至,居长乐宫,升前殿,郎吏以次列庭中”。推测武库、太仓相距不远,太仓可能在武库南部。《三辅黄图》:“太仓,萧何造,在长安城外东南。”北宋吕大防《长安城图》及元代李好文《长安志图》均把汉太仓画在汉长安城外东南部,而在这个位置,我们发掘的是唐代太仓,未见汉代太仓。在武库以南,考古勘探发现两个长方形院落,四周有夯土围墙。一个院落东西362、南北378米,南、北墙中部各有一个伸出的类似阙的夯土。另一个院落在上一院落东南侧,东西485、南北490米,因被村庄占压,未勘探到西墙,仅勘探到一段南墙。两个院落夯土围墙宽约6米。据记载,高庙、樗里疾墓均在这一区域。(三)宫殿官署1.未央宫考古勘探基本探明了未央宫的四面宫墙、宫内道路及众多夯土建筑基址。未央宫平面基本呈方形,宫墙东西2250、南北2150米,周长8800米,宽7—8米。未央宫内有“一纵两横”3条道路,路宽约12米。南北向道路,南起西安门中门道,经未央宫南宫门,北至未央宫北宫门。前殿遗址位于南北道路的西侧及两条东西道路之间。现在地面上还存有4个高大的夯土基址:前殿、石渠阁、天禄阁和位于卢家口村的编号为100号的基址。据以往的收藏资料,天禄阁和石渠阁附近分别发现“天禄阁”及“石渠春秋”文字瓦当,他们应是以各自夯土台为主体的建筑群的总称。已经发掘或部分发掘的有一(前殿A、B区)、二、三、四、五号建筑基址并出版了阶段性考古报告(图四)。前殿基址的局部发掘,使我们对西汉的宫殿平面及立面形制有了一定的了解。未央宫二、三、四号遗址的发掘,结合考古勘探,使我们大致了解了未央宫的平面布局及各区域的功能。

太仓位置至今不明。从汉初营建到汉末,文献中都是武库、太仓相连,如“萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓”。再如“初,王莽败,唯未央宫被焚而已,其余宫馆一无所毁,宫女数千,备列后庭。自钟鼓、帷帐、舆辇、器服、太仓、武库、官府、市里不改于旧。更始既至,居长乐宫,升前殿,郎吏以次列庭中”。推测武库、太仓相距不远,太仓可能在武库南部。《三辅黄图》:“太仓,萧何造,在长安城外东南。”北宋吕大防《长安城图》及元代李好文《长安志图》均把汉太仓画在汉长安城外东南部,而在这个位置,我们发掘的是唐代太仓,未见汉代太仓。在武库以南,考古勘探发现两个长方形院落,四周有夯土围墙。一个院落东西362、南北378米,南、北墙中部各有一个伸出的类似阙的夯土。另一个院落在上一院落东南侧,东西485、南北490米,因被村庄占压,未勘探到西墙,仅勘探到一段南墙。两个院落夯土围墙宽约6米。据记载,高庙、樗里疾墓均在这一区域。(三)宫殿官署1.未央宫考古勘探基本探明了未央宫的四面宫墙、宫内道路及众多夯土建筑基址。未央宫平面基本呈方形,宫墙东西2250、南北2150米,周长8800米,宽7—8米。未央宫内有“一纵两横”3条道路,路宽约12米。南北向道路,南起西安门中门道,经未央宫南宫门,北至未央宫北宫门。前殿遗址位于南北道路的西侧及两条东西道路之间。现在地面上还存有4个高大的夯土基址:前殿、石渠阁、天禄阁和位于卢家口村的编号为100号的基址。据以往的收藏资料,天禄阁和石渠阁附近分别发现“天禄阁”及“石渠春秋”文字瓦当,他们应是以各自夯土台为主体的建筑群的总称。已经发掘或部分发掘的有一(前殿A、B区)、二、三、四、五号建筑基址并出版了阶段性考古报告(图四)。前殿基址的局部发掘,使我们对西汉的宫殿平面及立面形制有了一定的了解。未央宫二、三、四号遗址的发掘,结合考古勘探,使我们大致了解了未央宫的平面布局及各区域的功能。 前殿夯土基址上勘探发现了3座大殿,每座大殿前各有一个院落,各院落的地势由南到北逐级升高,在中部与南部大殿之间有一道夯土隔墙或廊道。A区位于前殿西南边缘,在此发掘了众多由南向北依台基分层而建的小房间,属于为皇室服务的一般人员的办公用房。二号基址位于前殿北部330米处。有正殿、配殿和附属建筑三部分。正殿居建筑群之南,长方形,坐北朝南,建在夯土台基上,台基东西54.7、南北29—32米,台基面已被破坏,仅高出附近廊道0.2米。东西有慢道,南部有上殿的台阶。发掘报告推测为皇后的椒房殿。三号基址位于前殿西850米处。长方形,东西135.4、南北71.2米,以中部排水道为界分为东、西两个院落,每个院落各有南、北两排房屋,房屋南面为天井,共15间房屋,5个天井。房屋一般呈长方形,依个别房屋后面的踏步分析,房屋应不止一层。房间内发现6.4万枚骨签,其中5.7万枚刻有文字,记载了河南、颍川、南阳三工官向中央政府贡进的物品,主要有武器及其他乘舆器,据此判断,三号基址应为西汉中央官署建筑遗址。四号基址位于前殿西北430米处。发掘范围东西109.9、南北59米,包括早、晚两期建筑。早期建筑包括南、北两座宫殿及周围附属建筑。从揭露的情况看,四面仍未到建筑边缘。两座宫殿建筑有覆斗形的柱础,上面有大型础石,建筑体量巨大。其中F4、F5地面铺方砖,其上有排列整齐的石础,石础上架设木梁,木梁上铺木地板,两室北部各设两条通气道。F10南北长5、东西宽2.2米,墙面贴砖,地面铺砖,可能是门卫房,房内发现110枚封泥,其中54枚为“汤官饮监章”。汤官为少府属官,因此推测四号基址为少府或其官署。晚期建筑建于早期建筑的原址上,规模逊于早期建筑,多被破坏。五号建筑位于宫城西南角,为宫城的角楼基址,与宫墙相连,平面呈曲尺形,其外侧宽出宫墙,内侧有壁柱柱础、铺砖坡道及曲尺形散水遗迹。20世纪80年代,探出4个宫门及作室门的位置,对北宫门进行了试掘,门道宽8米。2013年,对未央宫南宫门进行了发掘。宫门为一个门道,宽约3.6米,南直对西安门中门道。沧池位于未央宫西南部。原来认为平面呈不规则形,2011年,汉城考古队勘探结果表明,沧池呈曲尺形,有砖砌的池岸。东岸长373、西岸长460、南岸长1060、北岸长934米,面积39万平方米。在沧池南岸转折处的小池,呈南北长方形,东岸长112、西岸长110、北岸长65、南岸长68米,面积7315平方米。沧池西岸发现石子铺的小路。池的东北部还探得较多石块,可能是当时池内建筑遗存。沧池是汉长安城及未央宫中的蓄水池,通过蓄水抬高水位,将水输送到城内和宫内地势较低的地方。试掘发现的砌砖多是残砖,为二次利用。根据出土遗物推测,规整的池岸大约砌筑于西汉中期。原来平面图中的不规则形沧池,可能是最深区域的边缘线或最后毁坏以后的形状。沧池是未央宫中的皇家池苑,池中有象征“山”的渐台,成为皇家游乐的“山水”池苑。渐台可能位于沧池的东北区域,勘探发现的石块可能是通往渐台的栈桥基础。2.长乐宫长乐宫位于未央宫以东,因此也称东宫。根据勘探,宫城呈长方形,东西直线距离约3000、南北直线距离约2044米。北墙和南墙均有曲折,宫墙周长约10000米。宫墙基础部分一般宽5—9米,有的地方宽达12米。探出宫内主要道路3条,东西向主道即霸城门内道路,偏于宫城的北部,东出东宫门通霸城门,西出西宫门通安门大街,探得路宽约21.8米。南北向主道略偏向宫城东部,向南出南宫门通覆盎门,向北与霸城门内道路交汇,路土现存宽约30米。在霸城门内道路之南还探得一条断断续续的东西向道路,二者南北相距约500米(图五)。关于长乐宫的范围,有人认为包括霸城门内道路以北部分,有人认为仅为霸城门内道路以南部分。西晋时的《关中记》记载,长乐宫“周回二十里”,如果按西晋一尺24.4厘米,一步六尺,一里三百步计算,一里合今439.2米,二十里为8784米,差不多是干道以南部分的周长。我们在霸城门内道路南壕沟南侧探得一段东西并行的两道夯土墙,长度约260米,每道宽2—3.5米,二者相距1.3米,目前还无法确定是否为宫墙还是宫内建筑围墙。勘探表明,以正对长乐宫北宫墙的地方为界,长安城东城墙南宽北窄,以南宽19—20米,以北宽13.5—15米。

前殿夯土基址上勘探发现了3座大殿,每座大殿前各有一个院落,各院落的地势由南到北逐级升高,在中部与南部大殿之间有一道夯土隔墙或廊道。A区位于前殿西南边缘,在此发掘了众多由南向北依台基分层而建的小房间,属于为皇室服务的一般人员的办公用房。二号基址位于前殿北部330米处。有正殿、配殿和附属建筑三部分。正殿居建筑群之南,长方形,坐北朝南,建在夯土台基上,台基东西54.7、南北29—32米,台基面已被破坏,仅高出附近廊道0.2米。东西有慢道,南部有上殿的台阶。发掘报告推测为皇后的椒房殿。三号基址位于前殿西850米处。长方形,东西135.4、南北71.2米,以中部排水道为界分为东、西两个院落,每个院落各有南、北两排房屋,房屋南面为天井,共15间房屋,5个天井。房屋一般呈长方形,依个别房屋后面的踏步分析,房屋应不止一层。房间内发现6.4万枚骨签,其中5.7万枚刻有文字,记载了河南、颍川、南阳三工官向中央政府贡进的物品,主要有武器及其他乘舆器,据此判断,三号基址应为西汉中央官署建筑遗址。四号基址位于前殿西北430米处。发掘范围东西109.9、南北59米,包括早、晚两期建筑。早期建筑包括南、北两座宫殿及周围附属建筑。从揭露的情况看,四面仍未到建筑边缘。两座宫殿建筑有覆斗形的柱础,上面有大型础石,建筑体量巨大。其中F4、F5地面铺方砖,其上有排列整齐的石础,石础上架设木梁,木梁上铺木地板,两室北部各设两条通气道。F10南北长5、东西宽2.2米,墙面贴砖,地面铺砖,可能是门卫房,房内发现110枚封泥,其中54枚为“汤官饮监章”。汤官为少府属官,因此推测四号基址为少府或其官署。晚期建筑建于早期建筑的原址上,规模逊于早期建筑,多被破坏。五号建筑位于宫城西南角,为宫城的角楼基址,与宫墙相连,平面呈曲尺形,其外侧宽出宫墙,内侧有壁柱柱础、铺砖坡道及曲尺形散水遗迹。20世纪80年代,探出4个宫门及作室门的位置,对北宫门进行了试掘,门道宽8米。2013年,对未央宫南宫门进行了发掘。宫门为一个门道,宽约3.6米,南直对西安门中门道。沧池位于未央宫西南部。原来认为平面呈不规则形,2011年,汉城考古队勘探结果表明,沧池呈曲尺形,有砖砌的池岸。东岸长373、西岸长460、南岸长1060、北岸长934米,面积39万平方米。在沧池南岸转折处的小池,呈南北长方形,东岸长112、西岸长110、北岸长65、南岸长68米,面积7315平方米。沧池西岸发现石子铺的小路。池的东北部还探得较多石块,可能是当时池内建筑遗存。沧池是汉长安城及未央宫中的蓄水池,通过蓄水抬高水位,将水输送到城内和宫内地势较低的地方。试掘发现的砌砖多是残砖,为二次利用。根据出土遗物推测,规整的池岸大约砌筑于西汉中期。原来平面图中的不规则形沧池,可能是最深区域的边缘线或最后毁坏以后的形状。沧池是未央宫中的皇家池苑,池中有象征“山”的渐台,成为皇家游乐的“山水”池苑。渐台可能位于沧池的东北区域,勘探发现的石块可能是通往渐台的栈桥基础。2.长乐宫长乐宫位于未央宫以东,因此也称东宫。根据勘探,宫城呈长方形,东西直线距离约3000、南北直线距离约2044米。北墙和南墙均有曲折,宫墙周长约10000米。宫墙基础部分一般宽5—9米,有的地方宽达12米。探出宫内主要道路3条,东西向主道即霸城门内道路,偏于宫城的北部,东出东宫门通霸城门,西出西宫门通安门大街,探得路宽约21.8米。南北向主道略偏向宫城东部,向南出南宫门通覆盎门,向北与霸城门内道路交汇,路土现存宽约30米。在霸城门内道路之南还探得一条断断续续的东西向道路,二者南北相距约500米(图五)。关于长乐宫的范围,有人认为包括霸城门内道路以北部分,有人认为仅为霸城门内道路以南部分。西晋时的《关中记》记载,长乐宫“周回二十里”,如果按西晋一尺24.4厘米,一步六尺,一里三百步计算,一里合今439.2米,二十里为8784米,差不多是干道以南部分的周长。我们在霸城门内道路南壕沟南侧探得一段东西并行的两道夯土墙,长度约260米,每道宽2—3.5米,二者相距1.3米,目前还无法确定是否为宫墙还是宫内建筑围墙。勘探表明,以正对长乐宫北宫墙的地方为界,长安城东城墙南宽北窄,以南宽19—20米,以北宽13.5—15米。 宫殿及官署基址主要分布于东南、西北及西南三个区域。南部的东西向道路似乎把东南及西南两个区域连接起来。在东南区霸城门附近、樊寨村东南探得一大片夯土,东西长116、南北宽197米,刘庆柱先生推测可能是长乐宫的前殿基址。长乐宫的考古发掘工作集中在宫城的西北部罗寨村附近,已经试掘、发掘6处建筑遗址和1处排水管道,其中五号基址性质明确,为藏冰的凌室建筑。四、六号基址南北相连,为宫殿建筑。四号中部为夯台建筑,东、西两端各有一组地下建筑,东部一组地下建筑房间地面涂朱。在六号西汉基址之下发现了战国秦或秦代的建筑基址。有学者认为,六号建筑可能是长乐宫的前殿基址,四号建筑则为临华殿的基址。3.北宫北宫遗址是1994年勘探发现的。宫城平面呈长方形,南北1710、东西620米,周长4660米,面积106万平方米。北宫南对汉长安城武库,东部与长乐宫相邻,西南与未央宫相望。自2018年起,汉城考古队在北宫连续发掘了3处夯土建筑基址,其中一号基址由主体建筑及附属建筑两部分组成。主体建筑位于发掘区东部,残存主夯土台及台基外侧的廊道、散水。附属建筑位于发掘区西部,与主体建筑之间相隔一条南北向长廊,附属建筑大致可分为东、西两组建筑,分别以东部天井和西部院落为中心而建。在北宫南部居中位置发现一条南北向道路,发掘残宽4.5米,路基上有车辙,辙距1.15米。在北宫南墙外曾经发掘11座窑址,年代为西汉早期,是宫殿附近烧制砖瓦建筑材料的窑址。除发现西汉遗存外,北宫还发现十六国北周时期的遗存,且对西汉建筑造成了很大破坏。4.桂宫桂宫是汉武帝太初元年修建的后妃之宫。平面呈长方形,南北长1840、东西宽900米,周长5480米,约合汉代13里,与文献所记“周回十余里”相近。四面宫墙宽5米,但均仅存一段,最长的是东墙,长430米。已经发掘的南宫门分早、晚两期,早期宽5.65、晚期宽4.8米。宫内发现南北及东西向道路各一条。南北向道路由南宫门至五号建筑遗址,几乎贯穿桂宫南北。宫内发现7处建筑基址,除一号基址为高出地面的夯土台外,其他均为地下基址,发掘了二至四号基址,试掘了其他遗址。大型建筑主要分布于中南部,一、二号建筑位于桂宫南部中偏西位置,应为宫中的主要建筑。一号为假山性质的遗迹,可能是文献中的“明光殿土山”。二号基址有南北相连的两组建筑,似为宫内主要宫殿“明光殿”。三号建筑位于宫内北部,为南北向长方形建筑,由7座小房址组成,坐东朝西,面阔小于进深,每座房址均在西檐墙辟门,应为宫内的一处仓储建筑。(图六)

宫殿及官署基址主要分布于东南、西北及西南三个区域。南部的东西向道路似乎把东南及西南两个区域连接起来。在东南区霸城门附近、樊寨村东南探得一大片夯土,东西长116、南北宽197米,刘庆柱先生推测可能是长乐宫的前殿基址。长乐宫的考古发掘工作集中在宫城的西北部罗寨村附近,已经试掘、发掘6处建筑遗址和1处排水管道,其中五号基址性质明确,为藏冰的凌室建筑。四、六号基址南北相连,为宫殿建筑。四号中部为夯台建筑,东、西两端各有一组地下建筑,东部一组地下建筑房间地面涂朱。在六号西汉基址之下发现了战国秦或秦代的建筑基址。有学者认为,六号建筑可能是长乐宫的前殿基址,四号建筑则为临华殿的基址。3.北宫北宫遗址是1994年勘探发现的。宫城平面呈长方形,南北1710、东西620米,周长4660米,面积106万平方米。北宫南对汉长安城武库,东部与长乐宫相邻,西南与未央宫相望。自2018年起,汉城考古队在北宫连续发掘了3处夯土建筑基址,其中一号基址由主体建筑及附属建筑两部分组成。主体建筑位于发掘区东部,残存主夯土台及台基外侧的廊道、散水。附属建筑位于发掘区西部,与主体建筑之间相隔一条南北向长廊,附属建筑大致可分为东、西两组建筑,分别以东部天井和西部院落为中心而建。在北宫南部居中位置发现一条南北向道路,发掘残宽4.5米,路基上有车辙,辙距1.15米。在北宫南墙外曾经发掘11座窑址,年代为西汉早期,是宫殿附近烧制砖瓦建筑材料的窑址。除发现西汉遗存外,北宫还发现十六国北周时期的遗存,且对西汉建筑造成了很大破坏。4.桂宫桂宫是汉武帝太初元年修建的后妃之宫。平面呈长方形,南北长1840、东西宽900米,周长5480米,约合汉代13里,与文献所记“周回十余里”相近。四面宫墙宽5米,但均仅存一段,最长的是东墙,长430米。已经发掘的南宫门分早、晚两期,早期宽5.65、晚期宽4.8米。宫内发现南北及东西向道路各一条。南北向道路由南宫门至五号建筑遗址,几乎贯穿桂宫南北。宫内发现7处建筑基址,除一号基址为高出地面的夯土台外,其他均为地下基址,发掘了二至四号基址,试掘了其他遗址。大型建筑主要分布于中南部,一、二号建筑位于桂宫南部中偏西位置,应为宫中的主要建筑。一号为假山性质的遗迹,可能是文献中的“明光殿土山”。二号基址有南北相连的两组建筑,似为宫内主要宫殿“明光殿”。三号建筑位于宫内北部,为南北向长方形建筑,由7座小房址组成,坐东朝西,面阔小于进深,每座房址均在西檐墙辟门,应为宫内的一处仓储建筑。(图六)

5.建章宫

建章宫位于汉长安城外西部,建于汉武帝太初元年。因未勘探出宫墙,范围尚不清楚。勘探发现的夯土遗迹范围东西长2150、南北宽1600米,外围有的被占压无法勘探,推测建章宫范围不小于未央宫。现地面上仍有前殿、神明台、双凤阙、太液池及其湖心岛等遗址。前殿遗址在今高低堡村,位居宫内东南部,与未央宫隔护城河及泬水相望。前殿基址下曾是武帝元鼎年间设立的巧官铸钱作坊遗址,建设建章宫时巧官作坊迁出。前殿西北是太液池,池中探出成组的大型建筑基址。已经发掘的建章宫一号基址位于前殿西北、太液池西岸,由主体建筑及南、北两侧的附属建筑和庭院组成,时代属于西汉中晚期,有可能是太液池的岸边建筑之一。

(四)手工业作坊

汉长安城已发现的手工业遗存主要有窑址、模范、生产工具及产品等。在汉长安城内共发掘了50座窑址,其中37座位于汉长安城西北角的“西市”及其附近。根据窑址内的遗存判断,33座为烧制陶俑的窑,4座为铸铁窑(图七)。另外,在相家巷村附近还发现大量铸造五铢钱的陶范。从发现的陶俑、铸铁及铸钱遗存判断,该区域应是官方设立的“手工业园”。在这个区域内还有一些比较分散的窑址,发掘者认为可能属于私营作坊,笔者认为应该还属于官府性质的作坊。北宫南墙之外发掘了11座砖瓦窑。此外,在施寨小学发掘了2座砖瓦窑。

除汉长安城内发现的窑址外,在近郊也发现了一些手工业作坊遗址。在汉长安城东郊,现郭家村和三九村共发现了3座王莽时期的窑址,主要铸造大泉五十和小泉直一铸范,同窑中也发现铸造其他金属器物的陶范。陕西省考古研究院在宣平门外曾经发掘过数座西汉时期的砖瓦窑,但资料至今未发表。

在西汉上林苑及汉长安城内还发现西汉中期以后的铸钱遗址4处,其中3处分布于西汉上林苑内、1处位于汉长安城西北部的“西市”内。此外,发现王莽时期的铸钱遗址3处,2处在上林苑内、1处位于汉长安城东郊。

根据上述发现情况,在汉长安城内、近郊及上林苑内分布有三大手工业门类,分别是制陶、铸钱和铸铁。从三大手工业门类看,都城手工业有四大职能:一是为都城建设提供砖瓦建筑材料;二是为帝王陵墓提供随葬用品;三是金属铸造,主要是铁器铸造,多为车马器及部分曰用器;四是西汉中期中央控制了铸币权以后,专设上林三官负责钱币铸造,供应全国使用。王莽时期,前、后锺官为全国铸钱并提供技术支持。以上是我们根据汉长安城及其周边考古发现所得出的初步认识。

(五)礼制建筑

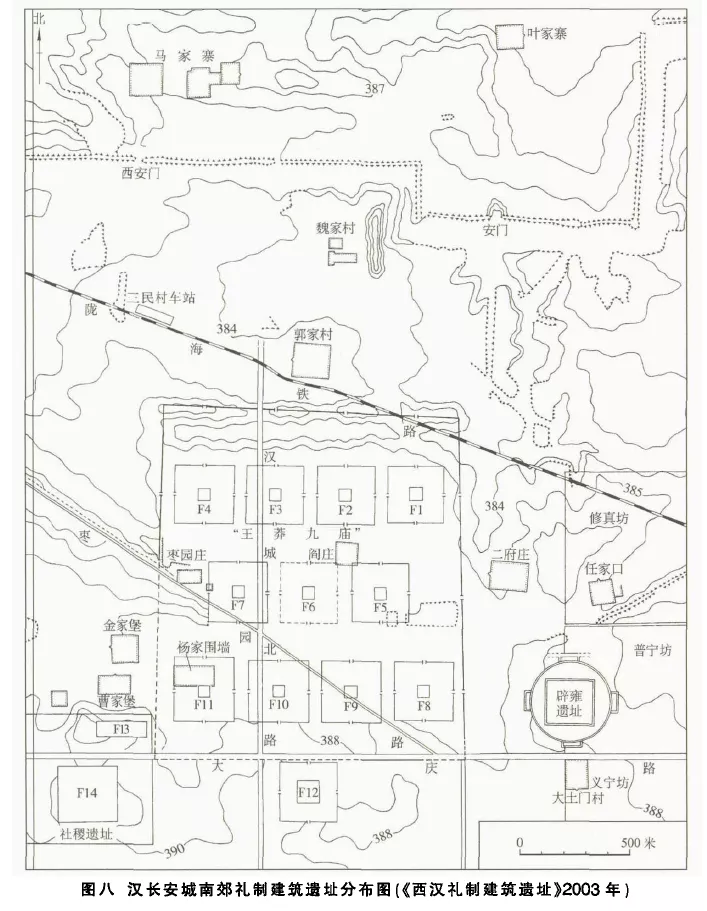

主要分布于汉长安城外南郊。1958—1960年发掘了“王莽九庙”的12座建筑、十三、十四号遗址及大土门遗址。十三号遗址可能是汉初利用秦社稷旧址修建的汉社稷,十四号遗址可能是王莽修建的新莽社稷。大土门遗址为王莽所建的明堂辟雍。王莽九庙、西汉初年的社稷和新莽社稷坛位于安门及西安门南出大道两侧,明堂、辟雍、太学位于安门及覆盎门南出大道之间。太学、圜丘、灵台遗址均未发现。除此之外,在汉长安城东、西、北面也存在一些礼制性建筑。如文帝时所作的渭阳五帝庙在渭河北岸秦兰池附近,长门五帝坛在汉长安城东部霸陵附近,汉武帝在汉长安城东南郊立太一坛。

15座建筑中,有12座是王莽所建的“九庙”,2座(十三、十四号)为秦汉社稷遗址。王莽九庙实有12座建筑,多出的中排3座,顾颉刚先生认为是预留的新庙,黄展岳先生认为是远袓庙,大土门遗址形制特殊,对其性质学术界尚有不同看法。黃展岳先生认为明堂、辟雍应为两组建筑,此为辟雍(图八)。有些学者则认为,明堂辟雍是一组建筑。王莽辟雍纹饰及铭文铜镜似乎就是对明堂辟雍的形象刻画。王世仁、杨鸿勋、刘庆柱、刘瑞等先生即持此观点。

在三原天井岸发现的西汉五帝祠遗址,5座夯土呈梅花桩式分布,规划整齐,4个夯土台体与中间台体相距均约500米。根据初步发掘成果判断,为西汉中晚期的建筑。

(六)外围调查与发掘

在汉长安城周围还发现一些汉代遗址,主要是上林苑中的离宫别馆,有城南的昆明池、漕渠,西安门外的排房建筑遗址等,城东的道路、渭河桥,城西的泬水桥。在厨城门外约1200米处发现5座桥址,洛城门外发现1座桥址。其中,厨城门四号桥时代最早,为战国晚期,一号桥、洛城门桥为汉魏时期,厨城门三号桥时代为唐代。厨城门外桥梁多,时代长,是通往北方地区的重要交通桥梁。这些发现对研究上林苑、汉代水陆交通及都城的军事防御等问题都具有重要意义。

三、取得的认识

(一)城市基本布局

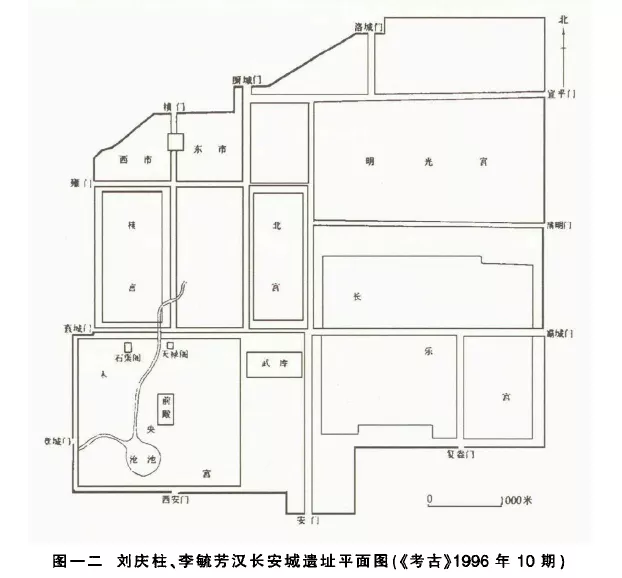

汉长安城经过65年的勘探与发掘,已基本确定了城市的框架与布局,包括城墙走向,城门位置及形制,城内道路网络,主要宫城内部宫殿、池苑的安排,武库及南郊礼制建筑的形制,城内及上林苑手工业作坊的位置等。王仲殊、黄展岳、刘庆柱、李毓芳等先生长期致力于汉长安城的发掘与研究,为搞清汉长安城的形制布局做出了突出贡献。汉长安城的基本布局与《考工记·匠人营国》记载的“旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”基本相符。刘庆柱先生进一步总结为崇方思想、旁三门、门三道、面朝后市、前朝后寝、亚宫城等几个主要特点。

汉长安城是宫城还是郭城的问题,刘庆柱与杨宽先生的辩论已经得以澄清,笔者赞同刘先生的意见。汉长安城及城内长乐宫、未央宫、北宫都是西汉初年建起的,应是统一规划的结果。具体负责汉长安城规划和实施的是匠作少府阳城延,由他建造了未央宫、长乐宫、武库、太仓、东阙、北阙以及四面城墙。由于功勋卓著,于吕后二年(公元前186年)被封为梧侯。此时,汉长安城的城墙已经修筑完毕。之后再无修筑所谓“郭城”的记载。虽然郭城很早就出现于文献中,但当时仅指宫城与大城。后世所谓的宫城、皇城和郭城三重城,萌芽于北魏洛阳城,成熟于隋唐长安城。多年的考古发掘表明,汉长安城东郊主要为墓葬区,很少有居住遗址,虽然有象征性的东都门或东郭门,但不存在居民居住的郭城。

关于北宫的位置,1972年,马先醒先生在其《汉代之长安与洛阳》一文附图中,最早提出北宫可能在武库以北区域,而北阙甲第应在未央宫北宫门以北区域(图九)。1994年,经刘庆柱、李毓芳先生勘探,确认在此区域有一座宫城,认为是北宫遗址。

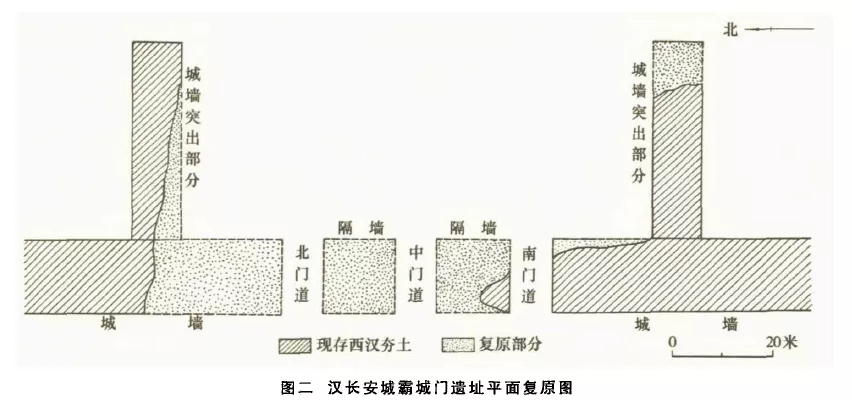

(二)一门三道与《匠人营国》一门三道最早出现于河南巩义双槐树遗址二号院、二里头遗址一号院落及偃师商城三号、五号院落南门。至春秋战国时期,一门三道的城门形制出现于楚国纪南城的陆门和水门,其他国家都城未见该形制的城门。因而推测,春秋战国时期并未形成一门三道制度。一门三道城门形制之所以首先出现于南方楚国的城门中,很可能与南方水上交通发达有关,是出于避免水路交通拥堵的现实考量。西汉长安城城门全部为一门三道的形制,以此为分界点,此前城门以一门一道为主,此后则以一门三道为主。从西汉开始,一门三道的城门形制成为都城城门定制。一门三道的中门道为皇帝专用,两侧门道供行人通行,左入右出。考古发掘资料也与文献记载相印证,证明中门道为皇帝专用,没有皇帝特许,其他人不准在中门道及城内驰道行走。中门道皇帝专用是体现皇权至上的表征之一,也为以后都城“建中立极”的布局提供了前提条件。隋唐以后,一门三道进一步发展为一门五道的形制,并且作为皇权象征的宫城城门,在体量及规格上都远超郭城城门。《匠人营国》所描绘的“匠人营国。方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫”这种都城模式,在西汉长安城首次得以实现。结合汉长安城的建筑过程,笔者认为,这种模式是在修建汉长安城的过程中逐步实现的,是根据汉长安城地形特点因地制宜的结果,其形成有一个较长的过程,尤其是“左祖右社”,最终的定型是在西汉末年。可以说,汉长安城在建设之初并无一个总体规划可依,汉长安城以《匠人营国》为蓝本的说法缺乏说服力。考虑到西汉末年王莽“托古改制”,刘向、刘歆父子主导的校书运动这一时代背景,结合一门三道城门形制的发展及汉长安城的建设过程,《匠人营国》很可能是受到西汉末年长安城形制的启发和影响,其最终写定的时间在西汉末年,即在此时《考工记》被补入《周礼》之中。汉长安城为《匠人营国》的最终写定提供了可以参考的蓝本,而不是相反。(三)宫城布局在汉长安城的几座宫城之中,考古工作开展最多的是未央宫、长乐宫和桂宫,布局比较清楚的当数未央宫和桂宫。从未央宫和长乐宫的勘探平面图看,两宫都有两横一纵的道路区划,其中“一纵”偏于宫城东部,西部是否还有“一纵”,目前尚不知。从空间安排推测,宫内布局似成“井”字形。文献记载,未央宫除4个宫门外,西北部还有一处作室门,与桂宫相对,通直城门大街。由于未央宫西南部被沧池所占,因此即使作室门内道路南行,可能只到章城门大街即止。未央宫宫殿众多。班固《西都赋》云:“清凉宣温,神仙长年,金华玉堂,白虎麒麟。区宇若兹,不可殚论……后宫则有掖庭椒房,后妃之室。合欢增成,安处常宁,茝若椒风,披香发越。兰林蕙草,鸳鸾飞翔之列。昭阳特盛,隆乎孝成……又有天禄石渠,典籍之府……又有承明、金马,著作之庭。”未央宫内探出的建筑基址数量虽多,但绝大多数不能与文献记载相呼应。目前对未央宫布局的初步认识是,前殿及其周围为宫殿官署区,尤其是西北部夯土基址较密集,有纵横交错的路网,已发掘的三号、四号基址即位于该区。文献记载,西北部石渠阁附近还有敬法殿、掖庭、承明庐、暴室、织室等。就目前发掘的几座建筑基址而言,越靠近前殿的建筑规格越高,同为宫殿基址,二号基址只剩下夯土部分,上面的柱网结构荡然无存,表明它比柱网结构清楚的四号基址基础更高,三号基址建筑形制不是宫殿而是官署,在此存放了大量管理工官的骨签。未央宫西南部是以沧池为主的池苑区,北部是以石渠阁和天禄阁为代表的图书与档案区。南北道路以东因村庄或垃圾占压大部分未做勘探,功能不清。未央宫前殿位于宫城中部偏西,其南部有一条道路通章城门内道路,如果前往南宫门及西安门,需要向东拐到西安门内道路上再南行。如果长乐宫前殿在樊寨以东的话,亦偏于一隅,不在宫内正中位置。桂宫一号、二号建筑是其主要建筑,也位于宫内南北道路以西。由此推测,当时尚未形成中轴布局的规划理念,宫殿的安排主要考虑地形地势等因素,其他宫城内主要宫殿也尽量安排在靠近未央宫的地方。另外,宫城内一般设多处池苑,苑中假山、渐台与池苑相结合。除未央宫沧池作为整个城市供水池和游览区以外,其他宫城池苑多位于宫城北部。未央宫二号基址以北探出池渠遗迹,推测宫中池苑不止沧池一处。长乐宫霸城门内道路以北,有大面积的低洼地带,据《庙记》载是鱼池、酒池所在地。建章宫北部有太液池、唐中池,池中有瀛洲、方壶、蓬莱三岛。

四、存在的争论与问题

(一)过度解读的两个现象

1.斗城

《三辅黄图》记载:“城南为南斗形,北为北斗形,至今人呼汉京城为斗城是也。”]认为汉长安城是有意模仿天象而成。对此,后世学者赞同者有之,否定者也不乏其人。元代李好文就表示出强烈地质疑,认为汉代文献没有“斗城”的记载,如当时按斗城设计,文献不会不记,汉赋不会不写。北京大学城环系历史地理中心的李小波、陈喜波,把汉长安城平面图与星宿图对应,认为用地形、河流因素,以及宫殿在先、城墙被动围宫殿而建这些理由来否定“斗城说”,是没有说服力的。马正林从地势与河流等因素考察,认为“斗城”之说没有任何科学根据。实际上,南、北城墙有所曲折,是阳城延根据地形地势采取的巧妙设计,目的是增加城市面积,省工省力,又使城墙处于最佳的防御位置。如强行把城墙取直,则会出现城外地势比城内高的情况,不仅不利于防守,而且城市面积也会大为缩小。所谓“斗城”,只是后世的附会之说。

2.超长轴线及中轴线问题

秦建明等发现从南部子午谷到北部天井岸74千米长的超长建筑基线。有学者认同,有学者表示怀疑。对此,刘瑞提出四点质疑:安门大街是一条普通的大街;子午谷是王莽时期才有的名称;天齐与五帝祠的时代还不能确定;与刘邦建立北畤等文献记载不符。除此之外,笔者再补充两点,一是考古调查及发掘的初步成果表明,天井岸是一处自然形成的大坑,五帝祠是西汉中晚期的建筑;二是城市中轴线最初产生于曹魏时期的邺北城,至北魏洛阳城才初见成型,此前的城邑尚缺乏中轴线的设计理念。如果这条超长轴线测量准确的话,是探讨中国古代都城规划思想的重要考古资料,但不能据此认为,汉长安城存在一条建筑中轴线。虽然《考工记·匠人营国》提到“左袓右社,面朝后市”的城市布局,但是如上所述,《匠人营国》成文于王莽时期,是根据汉长安城布局加入的新内容,“左祖右社,面朝后市”是以政治中心前殿为参照物,汉长安城根本不存在一条城市的中轴线。

(二)汉长安城平面图

考古工作包括调查、勘探、试掘、发掘等内容,一般说来,可信度是逐层递进的,尤其在细节的把握上,考古发掘要比勘探、试掘准确得多。对于城址考古而言,城址平面图是最为重要的成果之一。但是,因时代不同,学者认识有异,考古多少有差,同一座城址可能存在不同的平面图,这是很正常的现象。台湾学者陈文豪就注意到汉长安城平面图的前后变化。2021年1月,刘瑞在广州市文物考古研究院的一个讲座中,也提到汉长安城平面图的问题。自唐宋至今日,汉长安城的平面图版本众多,大致可分为三个阶段。

第一阶段是金石学家的复原。如北宋吕大防、南宋程大昌及元代李好文的“汉长安城图”等。这些平面图既包含一些基本的史实,也有很大部分是根据文献想象复原出来的,在城市形制、内容和标记方面,都有或多或少的差异。

第二阶段为田野调查的复原。早期的田野调查,因城墙保存较现在好,城内占压较少,易于得到大的框架和总体认识。1933年,北平研究院史学研究所徐旭生先生对长安城进行了第一次调查。此后西京筹备委员会也对西安的古迹古物进行调查保护,并绘制了《西京胜迹图》《西京附近各县名胜古迹略图》。1935年,黄文弼领导的中央古物保管委员会调查长安城内外古迹古物,并对长安城进行了调查测量。1949年以后,又有武伯纶《汉长安城遗址范围和地形图》(图一〇)、陈桥驿《汉长安城遗址示意图》、杨宽《西汉长安城内宫室分布图》等。这些平面图都是在田野调查的基础上,对汉长安城总体框架的复原,可谓是逐步准确和清晰。

(三)长乐宫与明光宫

长乐宫的北墙是位于霸城门内道路以南,还是道路以北?从一些考古迹象来推测,越过道路以北的观点还是站得住脚的。除了已有的文献证据及学者意见外,在此笔者补充五点新的考古证据。第一,我们在对罗寨北部长乐宫六号基址进行发掘时,在汉代的建筑下发现了秦代的建筑。第二,霸城门内道路以北发掘的6座建筑基址,从出土建筑材料的形制及所带戳印判断,大多数属于秦至西汉初期。这与文献记载的长乐宫是在秦代兴乐宫基础上建成的相符,而长乐宫以北的明光宫则兴建于西汉中期的武帝太初四年(公元前101年)。第三,霸城门内道路窄于其他城内大道,可能属于宫内道路。第四,霸城门内道路以南发现的夯土墙较窄,达不到宫墙的宽度,可能是宫内建筑的围墙。第五,以目前长乐宫北宫墙为界,汉长安城东城墙南北宽窄存在明显差距,似乎与长乐宫不无关系。不过,也有与这一观点不吻合的证据,即长乐宫的周长超出了文献记载的长度。相较而言,认为霸城门内道路以南为长乐宫、以北为明光宫的观点,证据更显不足。

考古勘探一直未能探到明光宫的宫墙。《三辅黄图》载,明光宫“在长乐宫后,南与长乐宫相联属”。明光宫与长乐宫是相互关联的问题,长乐宫北界确定以后,那么其以北的区域,应属于明光宫范围。

(四)西汉以后的长安城

汉长安城作为西汉(包括新莽)都城200余年,东汉虽建都雒阳,但长安称西都或西京,仍为重要的都邑,汉献帝一度迁都于此,西晋惠帝、愍帝亦曾短暂为都。此后,前赵、前秦、后秦、西魏、北周等朝代均定都于汉长安城,直至隋文帝迁都大兴城。这些王朝政权在汉长安城内建城筑宫,其遗存主要集中于汉长安城的东部,尤其是东北部。这促使我们重新考虑文献中有关十六国北周时期长安城的记载,尤其是此时的未央宫是否还在西汉时期的位置上。

多数学者认为位置未变。如史念海先生认为,十六国时期长安城中有小城,南北朝时期长安城中又另有小城、子城和皇城。前后名称虽不尽一致,却都应未离开未央宫的范围。尚民杰认为,西汉以后的未央宫仍被在此建都的王朝继续沿用,包括东汉献帝、西晋惠帝和愍帝、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋等王朝。

然而情况并非如此。2003年,在汉长安城东北发现的十六国北周时期的小城表明,汉以后的未央宫已不在原址,而是移至东北部的小城中。西汉以后长安城经过几次大的战争破坏。西汉末年,遭赤眉之乱,未央宫已经被焚坏,不可再用,更始皇帝刘玄及其之后的刘盆子不得不移居长乐宫。东汉末年,汉长安城又遭董卓之乱(190—192年),城空四十余日,二三年间关中无复人迹。120年后,汉长安城再遭西晋永嘉之乱(311年),天下崩离,长安城中户不盈百,墙宇颓毁,高棘成林。经几次大劫之后,汉长安城已是面目全非,仅存废墟而已。我们在未央宫中的发掘均未见汉代以后的地层,长乐宫发现、发掘的数座西汉建筑遗址多被成片分布的北朝窑址或个别十六国至北朝墓葬打破,已发掘的多座城门,除宣平门外,其他城门在汉代以后均未恢复到西汉时期的模样,这些情况反映出十六国至北朝时期几个建都长安的朝廷,其宫城均已不在西汉未央、长乐二宫的位置。宣平门在西汉以后至少经过三次大规模维修,并一直使用到隋初,这自然与前赵以来将宫城移往汉长安城东北部有关。

《长安志》云:“晋太极殿。周地图记‘太极殿,晋愍帝之宫,在长安南门,后秦姚兴重建’”。从考古发现推测,太极殿在小城之南门。该小城有东、西两城,中间一道宫墙将其一分为二,西城为宫城,亦称西宫,东城为太子之宫,亦称东宫。宫墙上曾发掘过一座十六国北朝时期的宫门,连接东、西两宫。西宫南宫墙中部有一座夯土建筑,现在称楼阁台遗址,该遗址由南部的两阙、中部的两阁及连接两阁的廊道和北部的主殿组成,现存夯土高5米以上。从位置看应为南宫门,如若《周地图记》所载不误,有可能亦是当时的太极殿。

《晋书·刘聪载记》云:“时愍帝即位于长安,聪遣刘曜及司隶乔智明、武牙李景年等寇长安,命赵染率众赴之……染夜入长安外城,帝奔射雁楼,染烧龙尾及诸军营,杀掠千余人,且退屯逍遥园。”又“刘曜陷长安外城,愍帝使侍中宋敞送笺于曜,帝肉袒牵羊,舆榇衔璧出降”。这里所说的外城,当指汉长安城。

《晋书·索綝传》:晋愍帝建兴四年(316年)“后刘曜又率众围京城,綝与麴允固守长安小城”。如上所述,该小城为东北部的小城。

虽然后赵先后以襄国和邺城为都,长安不是其都城,但其在长安城留下大量建城遗存。据记载,后赵建武十一年(345年)“(石虎)以石苞代镇长安,发雍、洛、秦、并州十六万人城长安未央宫”。石苞所建未央宫肯定不是西汉之未央宫,而是位于东北部的“小城”。考古调查与发掘在北宫及其以东区域发现大量十六国北周遗物,以西区域则很少见到,此时未央宫应为东北部小城之西城,为同名但异地。

前秦时期也有未央宫、太极殿、东宫及端门等名称。《晋书·苻健载记》:晋穆帝“永和八年(352年),健僭皇帝位于太极前殿”,又“飨群臣于太极前殿”。晋穆帝永和十年(354年)“(桓)温率众四万趋长安……健遣其子苌率雄、菁等众五万,拒温于尧柳城愁思堆。温转战而前,次于灞上,苌等退营城南。健以羸兵六千固守长安小城,遣精锐三万为游军以拒温”。次年“健寝疾,菁勒兵入东宫,将杀苻生自立。时生侍健疾,菁以健为死,回攻东掖门,健闻变,升端门陈兵,众皆舍杖逃散,执菁杀之”。建元十一年(375年)“(苻)坚置听诉观于未央之南,禁老、庄、图谶之学”。东宫即为东城,未央宫为西城,端门应为西城之南门,都在东北部小城中。

晋太元十一年(386年)四月,姚苌称帝于长安,改元建初,国号大秦,史称后秦。文献记载中,后秦时宫室名称有东堂、咨议堂、太极前殿、前殿、朝堂、西宫等。

公元418年十一月,赫连勃勃攻入长安,十二月即位于霸上,改元昌武。其后,赫连勃勃返回统万城,以长安为南台,留其子赫连贵镇守。现藏于西安碑林博物馆的大夏真兴六年(424年)石马就发现于小城之南的查寨村。

北魏太武帝延和二年(433年)“丙寅,以乐安王范为假节、加侍中、都督秦雍泾梁益五州诸军事、卫大将军、仪同三司,镇长安……辛巳,诏乐安王范发秦、雍兵一万人,筑小城于长安城内”。北魏孝文帝太和二年(497年)夏四月,孝文帝“辛未,幸长安……戊寅,幸未央殿、阿房宫,遂幸昆明池。”有人认为孝文帝所幸之地还有宫殿存在,实际上只是旧址凭吊而已,不可能还有宫殿。最明确的就是阿房宫,根本未建成,有何宫殿可幸?

北周明帝元年(557年),于文泰之子宇文觉废魏帝自立,称天王,都长安,史称北周,至开皇元年(581年)隋朝建立,北周以长安为都24年。文献记载中提到北周在长安的宫室有延寿殿、正武殿、紫极殿、麟趾殿、大武殿、露寝、大德殿、崇信殿、会义殿、含仁殿、云和殿、思齐殿、文安殿、弘圣宫等。其中,含仁殿和弘圣宫为皇太后所居。北周还存在皇城。《唐六典》“城门郎”条注:“后周地官府置宫门中士一人,下士一人,掌皇城五门之禁令。又置城门中士一人,下士一人,掌皇城十二门之禁令,盖并在任也。”北周是佛教兴盛时期,佛教的扩张引起了统治者的不安,至周武帝建德三年(574年)开展了中国历史上第二次灭佛运动,“初断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民”。在汉长安城发现较多北周佛造像,其中发现集中埋藏的有两处,一处在中查村,一处在窦寨村,均位于汉长安城东北部。结合考古发现判断,西起厨城门道路以东,东至汉长安城东城墙,南起霸城门内道路以北,北至汉长安城北城墙,这一区域是十六国北周时期遗存最丰富的区域,也是宫城、皇城所在的区域。

五、余论

秦汉时期,帝国阶段的都城制度正在形成之中,尚无定制可循,这无形中增加了研究的难度。过去六十五载,汉长安城考古取得了很大的成就,都城框架已基本清晰,宫内布局亦逐渐显现,学界在一些关键问题上也取得了共识。但是,随着考古工作的持续开展和研究的不断深入,一些新的学术问题也不断涌现,如横门大街及桂宫的形制、市场的位置、汉长安城的轴线等,再如城内闾里尚未揭示,宫城城墙缺环太多,多数宫门尚未发掘等,这些问题都需要今后考古勘探与发掘来解决。另外,在细部的探究方面,如宫城内宫殿的布局,宫殿建筑的结构,宫殿基址与文献中宫殿名称的对应等,需要考古填补的空白更多。进入新世纪以来,史学界也在利用考古成果,对汉长安城进行研究和阐释。随着大遗址保护工作的推进,考古成果为遗址保护提供了一手资料,同时也对建筑的复原研究提出了更高的要求。考古仅是复原历史的手段和方法之一,加强考古与历史、建筑等领域的结合,相互启发、共同研究已是势在必行。考古就像盲人摸象,考古学者孜孜以求的历史真相,到底与实事相差多远?一般而言,随着考古工作的增多,我们越来越接近真相,但也可能因不经意地破坏,真相稍纵即逝。东汉史学家班固距西汉最近,在其《西都陚》中感叹道:“徒观迹于旧墟,闻之乎故老,十分而未得其一端。”今者去古甚远,旧墟多已不在,残迹已深埋地下,欲知其详,不亦难乎?考古任重道远,研究永无止境。

来源:社科院考古所中国考古网