书籍资料库

从林伽到镇风塔——泉州印度教文化演变一例

从林伽到镇风塔

——泉州印度教文化演变一例

姚崇新

(中山大学人类学系)

一、石笋及其年代

有学者认为,自石笋被高惠连击断后,直至明成化间张嵓知泉州时才修复,其间废置了四百多年,没有任何修复[10]。现在看来这一判断与事实不符,试想,如果一直得不到修复,石笋的残段很难在原地原封不少地保存四百多年。一种观点认为,石笋被高惠连毁坏后,很快就被修复了[11],不过论者所据的主要证据可能存在问题。所据主要是北宋谢履(1017—1094)写泉州风物的一句诗:“秋日莲峰净,春风石笋抽。”按这句诗最早见录于南宋王象之的《舆地纪胜》中[12],但窥诸文意,诗里的“石笋”并不是指本文所讨论的石笋。检诸舆地文献,可知泉州有莲花峰、石笋峰,皆在清源山中,而且二峰相距不远[13]。所以谢诗上句的“莲峰”无疑即莲花峰,那么下句也当以山峰对,更显对仗工整,因此这里的“石笋”自然当指“石笋峰”了。当然,以石笋峰为对,还因为它与莲花峰邻近。

不过,结合后文对洛阳桥上的镇风塔与石笋关系的分析看,石笋的首次修复不晚于洛阳桥的建成,即北宋嘉祐四年(1059)。

南宋绍兴三十年(1160),僧文绘将石笋旁的渡桥改作石桥,并以“石笋”命名(参看下文所引《八闽通志》卷十八“石笋桥”条的记载)。乾道四年(1168)泉州知州王十朋作《石笋桥诗》以记之:“刺桐为城石为笋,万壑西来流不尽”[14]。这表明,至南宋绍兴时期,石笋早已成为附近地面的标志性建筑。

如果张嵓修补的记载也属实,那只能说明,南宋乾道以后至明成化以前,石笋曾再遭损毁。迹象表明,经张嵓修补复原后,又遭损毁。从上世纪三四十年代的照片看,石笋已至少断为5段,但彼时石笋根部埋入土中较多,笋身并未全部露出(参看图2),根据吴文良先生的提示,知当时已断为6段[15]。而目前已断为7段,说明上世纪四十年代以后仍有损断,推测新的损断应在冠状沟部位。可见石笋曾历经劫难,伤痕累累,而今仍能基本存其原貌,实属不幸中的万幸。

据上文所引《闽书》的记载以及下文所引明《(弘治)八闽通志》的记载,石笋所临的江以及所临的桥的确均以石笋命名,且这种命名在宋代已经出现,可见石笋年代的久远,但其建造的具体年代,文献无征。根据上引高惠连击断石笋的记载,可知高氏知泉州之前,即1011年之前,石笋已经存在。值得注意的是,如前所述,石笋的石材是粗质花岗岩,跟泉州现存的其他印度教石刻形成鲜明的对比,后者多用青石。石材的不同意味着年代的差异,同为印度教遗迹,但石笋的年代远早于泉州现存的青石类印度教石刻[16]。

关于石笋的年代,有主张秦汉以前,有甚至主张史前时期。现在,既然我们已经确定其为印度教遗迹,那么秦汉以前、史前时期等说法可置不论,因为没有任何直接证据表明,婆罗门-印度教在唐以前已在我国正式传播[17]。有主张唐代[18],这一说法倒是值得重视,因为唐代在南方沿海地区的确出现了印度教寺庙。据日本真人元开所著《唐大和上东征传》的记载,鉴真和尚于天宝七载(748)底抵达广州时,广州有婆罗门寺三所,并梵僧居住,又江中有婆罗门(印度)、波斯、昆仑(爪哇)等舶,并载香药、珍宝,积载如山[19]。这里所说的婆罗门寺,应即印度教寺庙,这里所说的梵僧,应即婆罗门教徒或印度教徒,可见当时广州已有印度教寺庙,且不止一座。可惜广州的印度教遗迹今已荡然无存。

但并没有证据表明,印度教在唐代已传入泉州。近期,有学者认为找到了石笋建于唐代的新证据,认为这一证据可以终结百年来有关石笋年代的争论[20]。作者所谓新发现的史料证据,是《(乾隆)泉州府志》卷六五《方外志·仙道》“唐蔡尊师”条的记载:“(蔡如金)后炼丹北山清源紫泽洞。时有邬使君者,同游石笋……又同游金鸡,坐榕树下,如金含酒喷树,木叶尽脱……邬则不能也。” [21]据该条记载,唐代道士蔡如金曾居泉州清源山紫泽洞从事炼丹活动,并曾与道友邬使君同游石笋。作者由此断定本文所讨论的石笋为唐代遗物无疑。

关于唐代道士蔡如金晚年居清源山修炼事,较早的记载见于《舆地纪胜》卷一三〇《福建路·泉州府·仙释》“蔡尊师”条:“名如金,泉州人,唐天宝间为太原守。弃官居清源洞,修真炼法,蝉蜕而去,敕赐灵应先生。” [22]但王象之并未载其与道友同游石笋事,直到《(弘治)八闽通志》卷六八《人物·泉州府·仙释》“唐蔡如金”条,仍不载此事,可见其与道友同游石笋事是清代以后添加的,不足凭信。退一步说,即便将《(乾隆)泉州府志》的记载视为可靠材料,也不能作为石笋建于唐代的证据。因为这里记载的“石笋”并不是本文所讨论的石笋,而是指清源山的“石笋峰”。

泉州的确有山峰称石笋峰,但几乎所有的学者都将文献中指石笋峰的“石笋”误以为是指本文所讨论的林伽石笋了[23],严重地张冠李戴,在此不得不稍加辨析。现存记载泉州“石笋峰”的最早的舆地文献是南宋祝穆的《方舆胜览》,该书卷十二《福建路·泉州·山川》列有“石笋峰”条,该条下引出了宋无名氏《谯楼上梁》诗“人杰已知符石笋”[24]。因此诗里的“石笋”,毫无疑问是指石笋峰。这句诗实际上是在讲泉州的形胜,看了诗的下半句就更清楚了[25]。所谓“形胜”,是指地理形势优越,其对象是山川河流、江海湖泊,因此诗里的“石笋”,跟本文所讨论的石笋完全是两回事儿。

《舆地纪胜》卷一三〇《福建路·泉州·风俗形胜》引南宋陈知柔《修二门记》:“表以紫帽、龙首之峰,带以金鸡、石笋之阻。”[26] 同书同卷《福建路·泉州·景物下》“紫帽山”条:“郡之前案也。常有紫云覆其顶上”[27]。所以陈知柔的这两句话实际上也是在讲泉州的形胜,其中涉及紫帽峰、龙首峰、金鸡山、石笋峰等。这两句话涉及的山峰的名字后来被当地方志文献在讲泉州形胜时反复引用。

《方舆胜览》卷十二《福建路·泉州》卷末附诗:“清源、紫帽,素标图牒之传;石笋、金鸡,屡谶衣冠之盛。”[28]《八闽通志》卷二《形胜·泉州府》:“表以紫帽、龙首之峰,带以金鸡、石筍之阻。北枕清源,西拱紫帽。涨海经其南,岱屿襟其会。”[29]这里的“清源”,当然是指泉州著名的清源山了,紫帽、龙首、金鸡等皆为山峰的名字,已见前述,那么毫无疑问,这里的“石笋(筍)”,都应是指石笋峰了。

《闽书》卷七《方域志·泉州府》在总结泉州形胜时说:“川逼溟渤,山连苍梧。表以紫帽、龙首之峰,带以金鸡、石筍之阻,其形胜也。” [30]显然,这里的石筍也是指石笋峰。

其实,将山峰名“石笋”并非孤例。四川眉山、青神地带也有山峰名“石笋”,宋代以来即有此称谓(见范成大《吴船录》上卷《中岩行记》)。“灵岩石笋”是明代“眉州八景”之一,石笋峰是眉山、青神地带的胜景之一。《古今图书集成·职方典》、《四川通志·外纪》及《青神县(旧)志·山川古迹》等均有载。盖山峰崎峭、高耸如笋者,往往能得是名。

非常遗憾的是,多年以来,在讨论本文所讨论的石笋时,几乎所有的学者都将上引诸舆地文献中指石笋峰的“石笋”,误认为是本文所讨论的石笋了。这一误读对持风水说的学者影响犹大,一起误读的还有金鸡山,但对象既错位,其谬也远矣。

那么,石笋峰究竟在泉州什么地方呢?《(万历)泉州府志》卷二《舆地志中·山》“清源山”条给出了答案:“又南左为瑞像岩,岩石崒嵂,面平如砥,名天柱峰,镌释迦石像。对峙一峰,危立成列,号罗汉峰。又有狮子峰、回舶峰、莲花峰、云䯻峰、石笋峰。”[31] 据此可知,石笋峰在清源山中,离瑞像岩不远。

蔡如金既居清源山紫泽洞,与道友同游同在清源山的石笋峰可谓近便,后来他们又同游了金鸡山,因此根据上下文不难看出,他们游历的对象都是山川,这也符合古人游历的一般逻辑,难以想象若以本文所讨论的这个孤零零的石笋为游历对象,不知该如何游历?要之,即便我们相信一回清人对唐人的追记,那蔡如金与道友同游的石笋,也应是清源山的石笋峰,而不是我们现在所讨论的林伽石笋。因此,石笋唐代说难以成立。

婆罗门-印度教的传入,不能不考虑大量的印度商人东来这样一个大背景,有唐一代,并没有大量的印度商人泛海来泉州的迹象。泉州现存的其他主要的印度教遗迹应是宋元时期印度商人在泉州活动的结果,这一点当无异议。唐代泛海而来的印度人主要集中于广州,因此广州出现印度教寺庙并不奇怪。所以,不考虑泉州与印度的商贸情况,孤立地谈石笋的年代,是不符合逻辑的。

笔者倾向于石笋建于五代十国的闽国(909—946年)至北宋早期,即公元10世纪。这与闽国以来泉州海外贸易的逐渐兴盛、泉州港逐渐获得始发港的地位息息相关。泉州港的兴盛始于公元10世纪[32]。

外商至福建沿海贸易,在唐代已为数不少,其中泉州当为外商最多之地[33]。但我们可以从一个侧面观察泉州海外贸易真正兴起的时间节点。迄今为止,包括泉州湾在内的福建海域发现的古代沉船的年代最早为五代时期,主要集中于两宋时期,兹举其要者:1973年,在泉州后渚港发现宋末沉船;1980年代末,在连江定海湾发现宋元时期沉船“白礁一号”和“白礁二号”;2008年,在莆田北土龟礁海域发现宋代沉船,判断年代为“南宋早期”;同年,在漳浦沙洲岛海域发现元代沉船;2009年,在平潭分流尾屿发现五代时期沉船;同年,在平潭大练岛北部西南屿再次发现宋代沉船;2010年,在漳浦半洋礁海域发现宋代沉船[34]。这些沉船的年代上起五代,下至明清,而以宋代居多,相信这不是偶然的巧合,它似乎可以间接说明,泉州海外贸易的勃兴始于五代十国时期。

闽国时期,特别是王审知统治福建期间,为政以德,劝课农桑,轻徭薄赋,奖励通商,深得民心。东南海陬蛮荒之地,经王氏开发后,面貌大为改观。

王审知对海外商业贸易极为重视,主动“招来海中蛮夷商贾”[35],并委托同乡张睦专门负责海外贸易。睦佐审知甚忠,雍容下士,招来蛮夷商贾,敛不加暴,国用日以富饶。睦卒,闽人思其德政,立祠以纪念[36]。据记载,当时王审知的侄子王延彬兼泉州刺史,通过他的管理,泉州空前繁盛,其经济主要靠海外贸易支撑,最具代表性的就是所谓“蛮舶”,即从南方来的外国船只。王延彬在任二十六年,岁屡丰登。由于在鼓励海外贸易上取得很大成就,他获得了广为人知的“招宝侍郎”的雅号[37]。故而学者判断,闽国的贸易,无论是与中原其他国家的贸易,还是与南方海上诸国的贸易,数量都是十分可观的[38]。可见其时泉州的海外贸易已非常发达,当时泛海而来的蕃商应主要由印度人、阿拉伯人和波斯人组成,其次是东南亚诸国以及高丽等国的商人,因此我们有理由相信,闽国时期泉州迎来了其历史上蕃商聚集的第一个高峰,同时也是泉州历史上印度人聚集的第一个高峰。

入宋,泉州的海外贸易势头不减。据《宋史》记载,太平兴国初,“诏诸蕃香药宝货至广州、交趾、泉州、两浙,非出于官库者,不得私相市易。”[39](《宋会要》所载同)这则诏令明确将泉州与广州、交趾、两浙并提,其时泉州在全国海外贸易中的地位可见一斑。太平兴国二年(977),泉州节度使陈洪进及其子陈文颢来朝,以“贺登极”等繁多名目,进贡了大量的海外产品,仅乳香一项,总计就达数万斤[40]。是故学者认为,早在北宋初年,泉州的海外贸易已经有很大的发展[41]。其实,更确切地说,较之闽国时期,有了更大的发展,所以此时来泉州经商的印度人应更多。

随着闽国以来泛海而来泉州的印度商人越来越多,印度教也随之传到了泉州,因为这些印度商人中,多数是属于构成印度文化主流的印度教教徒[42]。

综上所述,笔者将石笋建造的年代推定为闽国至北宋早期,庶几符合历史事实。

二、印度教的林伽崇拜及其在泉州的遗痕

印度的林伽崇拜非常古老,早于印度教的产生,起源于远古的印度河文明时期。《往世书》认为林伽是宇宙的起源,《室犍陀往世书》尊林伽为宇宙的最高存在。在《往世书》有关林伽现形的神话中,湿婆是众神所尊崇的世界之主。当梵天与毗湿奴争夺创造神的地位时,一个巨大无边、光芒万丈的林伽出现在他们面前,被认为是整个宇宙的中心点。

在印度教语境中,林伽是印度教湿婆(Shiva)派和性力派(Saktism)崇拜的男性生殖器,是印度教寺庙里膜拜湿婆的标志,是湿婆永恒的象征。在印度教诸神中,湿婆是毁灭之神,也是生殖之神,代表着人口繁衍,多子多福,因此祭祀膜拜林伽也包含了生殖崇拜。在供奉湿婆的庙宇中,湿婆主要是以林伽的形式得到祭祀,林伽在神龛中牢固地占有一席之地[43]。印度东部有些地方甚至成片出现湿婆林伽崇拜的神庙,如在奥里萨邦(Orissa)首府布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)周围就有百余座湿婆林伽神庙,其中林伽之王神庙是最宏伟的一座[44]。家宅湿婆神龛也主要供奉林伽,性力派教徒胸前还佩戴林伽标志。如前所述,林伽呈勃起状,以约尼为底座。约尼是代表女阴,象征湿婆的妻子。这种组合的含义是:阴阳二性永不分离,阴阳交合即万物的总体。

随着印度教向古代东南亚地区的传播,林伽崇拜也传播至东南亚,因此该地区也留存了大量的古代林伽实物,以石材雕刻为主,也有铜石结合者,即约尼及基座为青铜,林伽为石质。从印度、东南亚的林伽约尼组合来看,其结构自上而下是:林伽、约尼、束腰须弥座底座。林伽插于约尼正中,约尼延伸出一个象征女阴的长长的流(图3、4)。不过,有的林伽上还刻有湿婆的头像作为装饰,被称为穆卡林伽(Mukhaliṅga),即有首林伽,有时也刻其他神祇的头像[45]。

图3 柬埔寨国家博物馆收藏的一件林伽,9—13世纪。林伽为花岗岩,约尼与基座为青铜。其体量较小,可能属于私人祭坛用品(采自Louise Allison and Paul Jett, eds., Gods of Angkor,2010, p.117, fig.56)

图4 柬埔寨国家博物馆收藏的另一件林伽,9—13世纪。林伽为水晶,约尼与基座为麻石。其体量较小,可能属于私人祭坛用品(采自Helen Jessup, eds., Masterpieces of National Museum of Cambodia, fig.42)

随着印度教的传入泉州,林伽崇拜的痕迹在当地的印度教石刻中一再出现,目前在泉州现存的宋元时期的印度教石刻中,至少有5幅表现林伽的浮雕图像:一幅是“牛舔林伽”,林伽位于一头牛的身体下方,牛正回头够舔林伽(图5),“牛舔林伽”主题也见于南印度的印度教寺庙中,如泰米尔纳杜、普杜果泰的神庙中(图6)。一幅是林伽与大象组合,石刻浮雕一头象,左侧雕一棵树,树下为林伽,象鼻吸一朵莲花,覆盖于林伽上(图7)。这种“林伽与大象”的雕刻也是南印度许多印度教寺庙石柱上常见的装饰母题,因此以上两幅图像为考察宋元时期泉州印度教的具体来源提供了重要线索。学者很早就注意到泉州印度教石刻与南印度印度教的关系,特别是与南印度朱罗时期(Chola, 850—1350)艺术的联系[46]。还有两幅是林伽与湿婆的组合造像,湿婆一四臂,一双臂,皆结跏趺坐,双手当胸合十,表现的可能是湿婆在林伽前坐禅入定的场景(图8、9)。还有一幅是林伽与双神组合造像,林伽居中,疑此双神仍是湿婆[47]。这些林伽的造型基本一致:林伽呈圆柱状,立于约尼正中,约尼延伸出一个长长的流,约尼下部为束腰须弥座底座,有的须弥座下复施以仰覆莲座。其造型与印度本土的基本一致。

图5 泉州“牛舔林伽”浮雕,宋元时期。石刻原砌于白耇庙焚香炉上,宋元时期。石刻今藏北京故宫(采自《泉州宗教石刻》,图D62)

由此可见,在比上述造像更早些的时候,随着印度教的传入,在侨居泉州的印度人群体中,出现林伽崇拜并不奇怪,因此,石笋可以视为五代十国至北宋早期侨居泉州的印度人信奉印度教的产物。因此,泉州的印度教寺庙最早也应出现在这一时期。

不过,石刻图像中的林伽呈柱状而非圆锥状,因此石笋的造型与它们存在一定差异,但不能因此否认它跟印度教的联系。宗教物象在传播过程中发生变异是常见现象,主要是基于其新用途新功能的考虑[48]。结合下文从林伽到镇风塔功能转变的分析,笔者对这一变化的原因的初步思考是,毕竟用作镇风塔的建筑至少是塔状结构,没有柱状结构的建筑作镇风塔的。所以如果要将林伽当做镇风塔用,就需要将其柱状机构适当改作锥状结构。但锥状更接近男根的形象,因此在印度教语景中,从柱状到锥状的外形改变,并没有改变林伽的性质,只是当它被当做镇风塔用的那一刻起,它的性质就变了。

三、从林伽到镇风塔:功能的转变

石笋虽然可以视为侨居泉州的印度人林伽崇拜的产物,但是人们建造它的原初动机真的就是为了呈现其作为印度教的宗教功能吗?种种迹象表明,它的印度教的宗教属性并不明显。

被称为石笋的林伽矗立笋江边千年以来,已经逐渐融入当地的民间信仰,而成为当地生殖崇拜的对象。以男根为生殖崇拜对象也是我国上古先民的传统,而泉州民间素来认为石笋是男根,是石祖,因而很早就成为当地的生殖崇拜对象了,只要祭祀石笋并以手抚摸,据信便可使不孕的妇女怀孕[49]。湿婆本来就是生殖之神,将其象征物林伽视为生殖崇拜对象,是很自然的,如前所述,这种崇拜在印度民间也广泛存在。从这个意义上讲,其被融入当地的民间信仰而成为当地生殖崇拜的对象,不能视为功能的异化,而是与我国生殖崇拜文化的有机结合。但笔者认为,这并不是该林伽建立的初衷。

我们所说的功能异化,是指其建造伊始的功能定位可能就有所不同。按理,这个后来被称为石笋的林伽本应该遵循印度教的基本传统,供奉在泉州当地的印度教寺庙里,但石笋周围看不到印度教寺庙遗迹的存在[50],而且石笋比供奉在印度教寺庙的林伽的体量大得多,是后者的若干倍,因此石笋不可能是供奉在印度教寺庙里的林伽,而是脱离印度教寺庙独立存在的,这使人首先对它建立的初衷是否是出于印度教林伽崇拜的目的产生了怀疑。那么,如果其建立的初衷既不是林伽崇拜,又不是生殖崇拜,那究竟是什么呢?

它所在的位置给了我们重要的启发。石笋所在的位置,是笋江的津渡所在地。根据《八闽通志》的记载,石笋桥“在临漳门外。宋皇祐元年(1049),郡守陆广为浮桥,名履坦。嘉祐间,郡守卢革重修,改名济民。元丰初,通判谢仲规重修,改名通济。绍兴间,僧文绘始作石桥。”[51]由此可见,石笋所在地最早是一个渡口,北宋皇祐元年始建浮桥,至南宋绍兴间(1131—1162)[52],僧文绘改浮桥为石桥。也就是说,石笋位于江边,并紧靠桥梁渡口。本应供奉在印度教神庙里的林伽却孤零零地出现于江边的桥梁渡口旁,真的有些匪夷所思,我们不仅要问,其用意究竟何在?这不得不让人怀疑此林伽另有它用,它的功能可能已经被异化了。

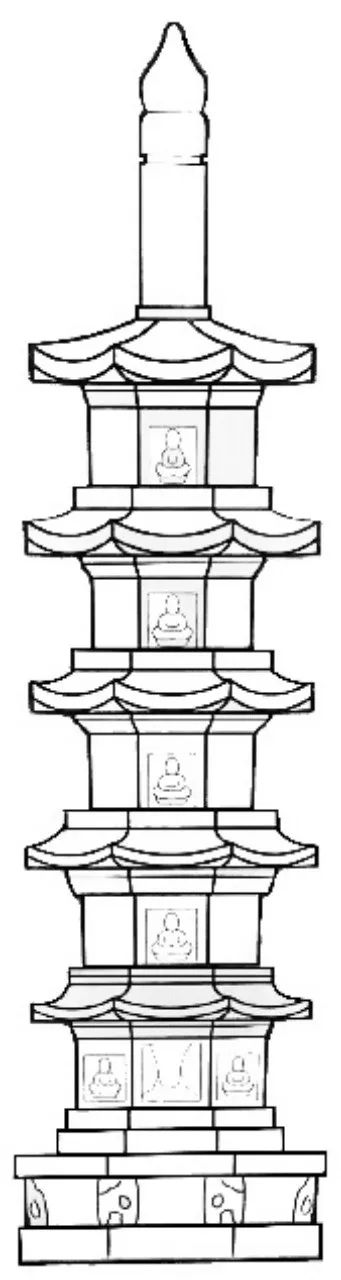

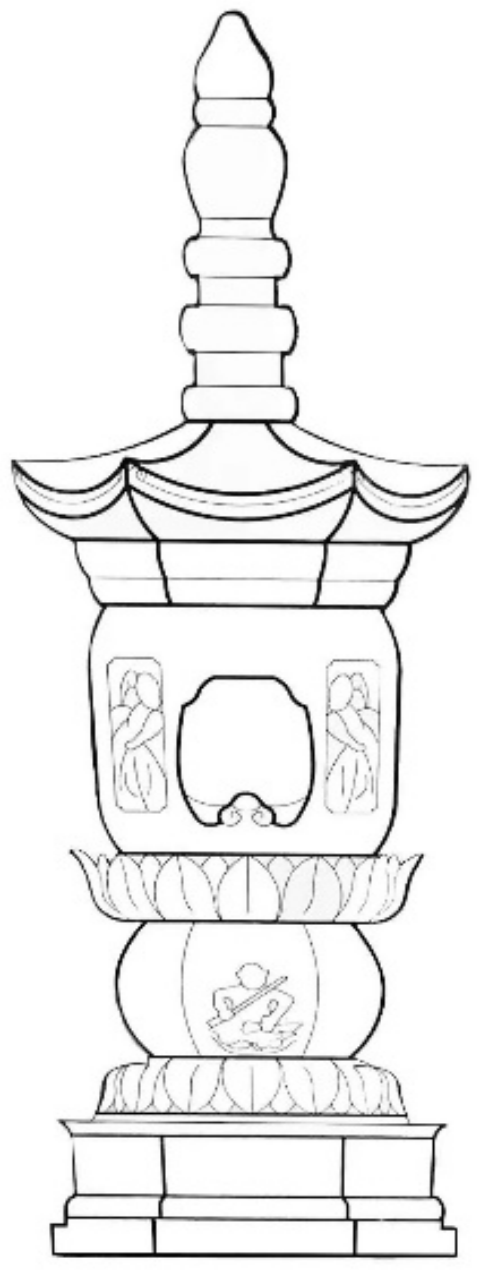

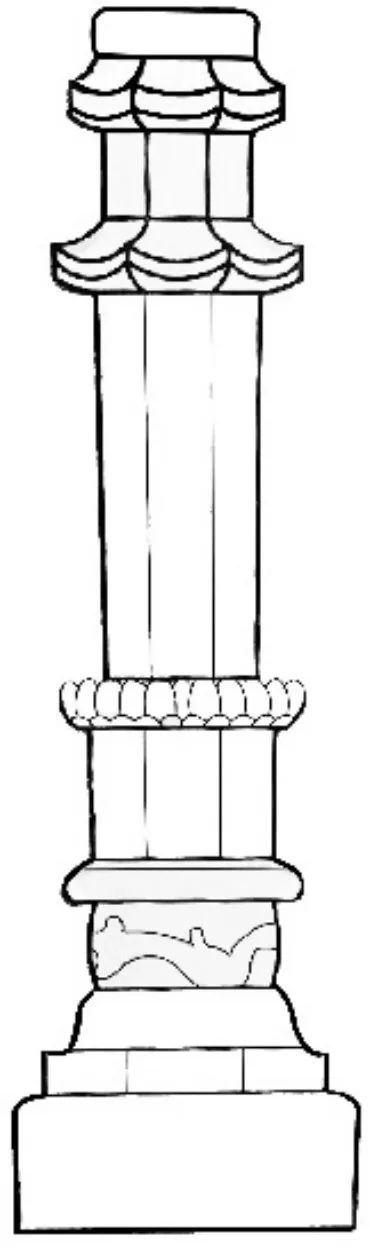

进一步考察泉州宋元时期的桥梁、港口遗迹,我们注意到这样一个现象:即无论桥梁还是港口,都建有佛塔,如建于北宋嘉祐四年(1059)的洛阳桥现存有六座佛塔和一座佛教经幢,均为石质结构,有的与桥同时建立,有的是后来桥体维修时建立,因此并非同一时期。它们分布在桥的南北两端及中亭、江心岛等处,分别是:桥北头两侧对称而立的两座宋代五级八面体佛塔,二者结构规格完全一致,当是与桥统一布局,与桥同时建成(图10);桥中亭靠西一侧的宝箧印经塔(图11),题“己亥岁造”,此“己亥岁”当即嘉祐四年,因此此塔也与桥同时建成;江心岛桥西一侧的阿育王塔,顶部四角蕉叶及相轮已失(图12),也当与桥同时建成;桥南端西侧三级六面体佛塔(图13)、桥南端东侧藏式佛塔(图14),均为元代所建。此外,江心岛中部还立有一座佛教石经幢(图15),顶部已残失,很可能也是与桥同时建成。此外,江口码头遗址也还保存有一座宋代方形石佛塔(图16),后渚港遗址也曾有五座方形石佛塔[53],现已毁。

图15 洛阳桥江心岛中部石经幢线绘示意图,底图采自洛阳桥文物陈列室

这些佛塔(包括经幢)的体量一般都不大,高度一般在3—5米之间,所以应该不是做航标用的,这样的高度做航标远远不够。那么在桥梁、港口建造佛塔用意何在呢?方志文献有所提示,如《(乾隆)泉州府志》记载道,在石笋桥竣工之后,又“翼以扶栏,镇以浮屠”[54]。浮屠就是佛塔,也就是说,石笋桥竣工之后,又在桥的两侧建了扶栏,并在桥头修建了佛塔。按石笋古桥今已废弃,但部分遗迹尚存,据吴文良先生拍摄于上世纪40年代初的照片,石笋桥上的确有数座石构佛塔,证实《(乾隆)泉州府志》所言不虚。从照片看,其中两座为阿育王塔,当建于石笋桥竣工之后不久,两座藏式佛塔,当建于蒙元时期[55]。一个“镇”字道出了佛塔的功能,即,这里的佛塔是用来镇江海风浪,从而保佑人们水上出行平安的。当地方志文献在提到这类塔时,时或用“镇”字,如若某处江流甚险,就要建塔以镇之[56],可见这种做法在当地早已形成传统。在这里,佛塔的功能和性质其实也已经被异化了。洛阳桥位于洛阳江出海口附近,此处江面宽阔,江流与海潮相激,风急浪高,摆渡者时有覆舟之险,商旅一向视为畏途,故特别需要多建镇物以镇风浪,这应该是洛阳桥上多建佛塔的主要原因。按,用塔形建筑特别是用佛塔作“镇物”来镇风浪、息水患,也符合我国民间的传统做法[57]。

由是我们得到一个重要启发:出现在江边渡口桥梁旁的石笋,其功能也应该跟佛塔一样,也是用来镇风浪、保佑人们水上出行平安的镇物!因为其外形虽与佛塔颇不类,但总体上也是一个塔状结构,属塔形建筑。虽然石笋桥已有佛塔作镇物,但人们并不介意多一种镇风浪的工具,这就是为什么洛阳桥已有那么多座佛塔,还要建佛教经幢以及镇风塔的原因。本来,当地人习惯于将立于桥梁、港口的佛塔称为镇风塔或风水塔[58],但洛阳桥镇风塔的特殊之处在于,它与佛塔没有任何关系,所以至少洛阳桥上的镇风塔是专指的。洛阳桥镇风塔的存在,是对笔者对石笋功能推测的有力佐证。

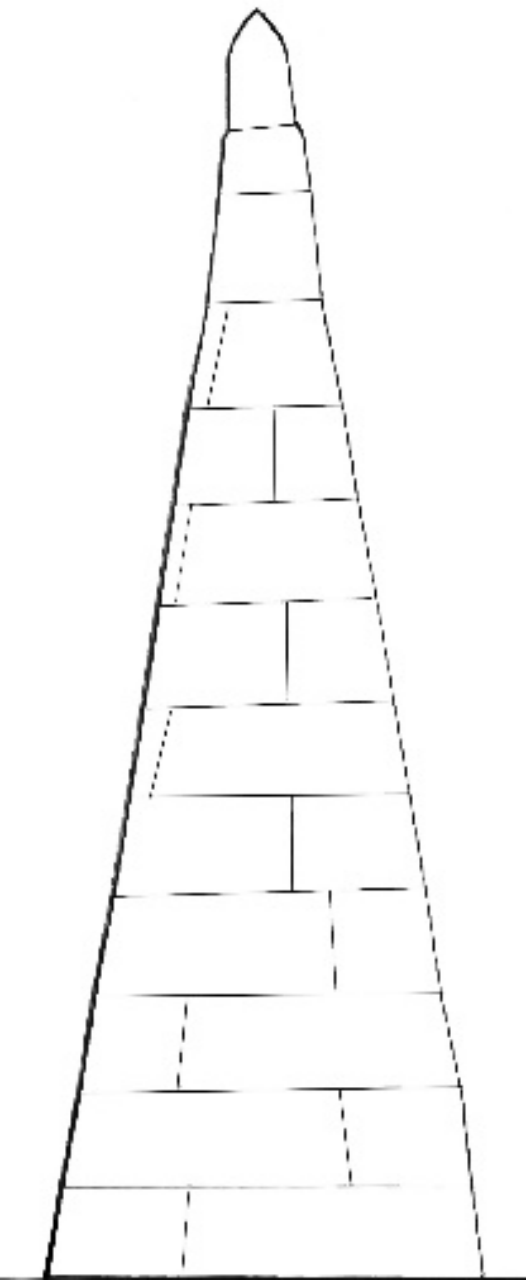

镇风塔立于江心岛东侧,由花岗岩石叠砌而成,其外形与石笋高度相似,由底部向顶端逐渐内收成圆锥状,一如石笋,一收到顶,不分层级。高约4.4米,底部周长5.15米,塔身中部临江一面镌刻“镇风塔”三字,因以知其名曰镇风塔(图17、18)。从它的名字可以清楚地知道它的功能——也是用于镇风浪的。镇风塔旁立有《重建镇风塔捐名》碑,刻捐建者芳名,可知现镇风塔系重建。据明泉州知府姜志礼于明万历三十七年(1609)所撰《重修万安桥碑记》载,“旧者(桥)中亭有石关、有镇风塔,俨然巨观”,万安桥即洛阳桥,可知洛阳桥镇风塔古已有之。但万历三十五年(1607)当地发生大地震,石关、镇风塔“一时悉毁”,而“桥圮尤甚”。在姜志礼主持下,洛阳桥不久得以修复,同时“增两翼镇风塔各一”[59]。由此可知,现镇风塔系万历三十五年之后不久重建,而且是两座,“两翼”即江心岛东西两侧各一座,目前仅剩东侧一座。这也暗示,洛阳桥上的镇风塔是两座,对称立于江心岛的东西两侧。

洛阳桥镇风塔很可能与桥同时建成,因为从桥竣工的同时就建造了佛塔(包括经幢)的情况看,如前文所述,当时对桥上的“镇物”是有统一布局、统一安排的,现在结合镇风塔来看,这一布局更加周严:对称出现在江心岛两翼的两座镇风塔与对称出现在桥北端两侧的规格完全一致的两座佛塔遥相呼应,同样,也应与对称出现在桥南端两侧的两座佛塔遥相呼应,只是目前桥南端两侧的佛塔系元代重建,不复有宋塔原貌。由此可见,我们推测镇风塔与桥同时建成是符合逻辑的。

有人认为洛阳桥镇风塔是佛塔,这完全是缺乏常识的判断,说明他们对佛塔基本没有概念。放眼亚洲佛教传播的区域,从印度到中亚,到东南亚,到西域、西藏,再到中国内地,再到东北亚地区,不同时期的、不同类型的佛塔可谓不计其数,但没有一座佛塔的是真正的圆锥形的或圆柱形的[60]!特别是中国境内的佛塔,直接受到中国楼阁式建筑的影响,以四边形、多边形、重楼密檐为基本形态,藏式佛塔受印度、尼泊尔覆钵式佛塔的影响,但也仅仅塔身部分表现为椭圆形(如图14),因此圆锥形建筑与佛塔可谓风牛马不相及。就近观察而言,洛阳桥镇风塔独特的圆锥形结构与图10—15所示桥上的其他佛塔(包括经幢)形制相比,也可谓大异其趣。

相反地,镇风塔的外形结构却与石笋高度相似,体量也与石笋大体相当,意味着,它与石笋可能存在内在联系。石笋,作为印度教的遗迹,已成为泉州独有的特殊文物景观,他处未见,而洛阳桥上的镇风塔同样也是泉州独有的特殊文物景观,他处亦未见。既然二者均属“独有”,且外形相似、体量接近,且仅见于泉州境内,那么,就更没有理由怀疑二者之间的联系了。

如果我们无法排除镇风塔与石笋之间的内在联系,于是我们就有了以下合理的推断:在笋江边树立后来被称为石笋的林伽的最初动机,不是出于印度教的宗教目的,而是利用它的塔形结构,跟江边的佛塔一起,充当津渡桥梁码头的镇物,镇江上风浪、保江上出行平安的。洛阳桥的建造晚石笋的树立数十上百年,因此石笋的这一做法在修建洛阳桥时被模仿,于是,作为洛阳桥镇物的一种,仿石笋的林伽状石塔也成对出现在了洛阳桥上。只是,当时当地人直接称其为“镇风塔”,如前所述,“镇风塔”本来是当地人对镇风浪的这类佛塔的称谓。不过这样以来,从称谓上已完全抹去了林伽的痕迹了。不仅如此,还要在外部造型上避免尴尬。仔细比较石笋与镇风塔的外部造型可以发现,虽然镇风塔的造型脱胎于石笋即林伽造型,与后者高度相似,但某些关键部位并没有模仿得那么逼真,比如其顶端稍异于石笋的做法,作圆锥形处理,这样,就巧妙地避免了石笋实为男根的尴尬。

由此可见,石笋和镇风塔的功能其实是一致的。无论石笋也好,镇风塔也罢,虽然它们的出现根源于10世纪以来泉州的印度教传播,特别是印度教的林伽崇拜,但建立它们的初衷,却不是宗教信仰目的,而是将它们当做镇风浪的镇物来看待的,缘因它们的塔状结构。

至此,我们对石笋和镇风塔何以成为他处未见而泉州独有且造型奇特的文物景观,也有更好的理解了:这与泉州曾经是印度教在华真正得以传播的为数不多的城市直接相关。

结论

文物遗存的年代问题,是深入研究文物遗存的前提和基础。石笋的年代众说纷纭,因此本文首先对石笋的年代重新进行了深入探讨,认为其建造于闽国至北宋早期,即公元10世纪,庶几近乎历史事实。然而,它身上隐含千年的历史密码仍有待我们去解读。石笋是10世纪以来印度教在泉州传播的产物,与印度教的林伽崇拜息息相关,这是毋庸置疑的。应当承认,林伽崇拜传入泉州伊始,毫无疑问,它是作为印度教徒的宗教崇拜对象而存在的,但从它矗立江边的那一刻起,其性质与功能已发生了改变:当地的人们利用其塔状结构,赋予了其新的功能,使其与江边、桥上所建佛塔具有相似的功能,即镇江上风浪、保江上出行平安,从而最终变成了洛阳桥上的镇风塔。从林伽到石笋,再到镇风塔,在10至11世纪的泉州,悄然完成了一种印度教文化因子的中国化转变。虽然,在古代中国,将某些宗教物象的内涵与性质加以异化,再将它们挪作他用的做法并不罕见(将佛塔做镇物用或航标用即是典型之例),但我们仍然不得不叹服古代泉州人民对难登大雅之堂甚至难以见容的异质宗教文化的融摄力和高超智慧。从林伽到镇风塔的转变,虽然属于个案,但却为我们探讨泉州印度教文化演变的轨迹提供了一条隐线。从这个意义上讲,本文虽属管锥之见,但也可能对研究泉州印度教文化的演变有一些启发意义。当然,这并不意味着,此后泉州出现的林伽的功能全部被异化了,事实上,在宋元泉州的印度教语境中(比如在印度教寺庙中)出现的林伽及其图像,毫无疑问,仍然扮演着其原有的宗教角色,仍然拥有其原有的宗教功能。因此,研究泉州印度教文化的演变和在地化轨迹,也需要具体问题具体分析。

编者按:本文经原作者授权审核后发布。原文引自姚崇新:《从林伽到镇风塔——泉州印度教文化演变一例》,中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第二十九辑,中山大学出版社,2023年,第179-201页。