专家观点

兴县碧村遗址小玉梁台地F5建筑遗存研究

一、引言

木材是有机质,很容易腐烂,但由于遗址的特殊埋藏环境为木材提供了良好的保存条件。例如,埋藏环境极端干燥,木材处于完全脱水的状态,在没有一定湿度下微生物不能存活;或者埋藏环境非常湿甚至有水,木材处于饱水状态,在没有一定氧气下微生物也不能存活。在这两种特殊埋藏环境下,出土木材保存完好,仍具有树木固有的结构、颜色和香味,能进行木材鉴定。在考古遗址的发掘中,干木材、湿木材通常在建筑的原始位置保存,通过木材鉴定,能对建筑进行复原。

除了保存干木材、湿木材的特殊埋藏环境外,木材形成木炭也能长期保存。建筑遗迹往往是自然因素或人为因素导致建筑木质构件失火,柱、梁失去支撑作用,建筑倒塌,建筑的土瓦压在燃烧的木构件上,使木构件处于缺氧条件,木材经过不充分燃烧后形成木炭。由于木炭能阻止微生物的活动和一些化学物质的侵蚀,在堆积后能长期保存下来,在考古发掘中容易被发现和被提取,木炭还保存木材的结构,能被鉴定。建筑的地上木构建筑已经塌毁,木构建筑材料可能不在其原始位置,但结合一些考古背景,如柱网结构、柱础、磉墩、门、门砧等,仍能在一定程度上在倒塌堆积中发现不同功能的木材遗存,通过木炭鉴定,也能对建筑地上部分进行复原。不论是干木材、湿木材,还是木炭,由于是建筑遗存,如立柱、横梁等,往往茎干比较粗大,年轮数很多,这些木材为树轮年代学研究奠定了基础。如果建筑遗迹所处的气候区有长的树木年轮年表,通过交叉定年,就能确定最外层年轮的年代,这个年代往往是建筑的年代或接近建筑的年代。

碧村遗址是龙山时代中华文明多元一体格局中的关键纽带,小玉梁地点龙山时代的石构遗存,出土了许多用于建筑的木炭遗存。因此,本文利用木材分析和树木年轮学方法以及碳十四质谱年代测定,旨在判定小玉梁地点F5建筑用材种类、材料大小及建筑年代,为F5建筑构建或修葺提供基础性资料。

二、材料和方法

碧村遗址位于山西省吕梁市兴县高家村镇碧村村北,地处蔚汾河与黄河交汇处,遗址面积约75万平方米。2015年至2018年,山西省考古研究院等单位对碧村遗址小玉梁地点进行了发掘,揭露出大型石砌房址、灰坑、护坡墙等,并在遗址东部发现有残存的城墙(城墙圪垛地点)。小玉梁台地是碧村遗址的核心地带,台地中部共发现5座石砌房址,这5座石砌排房以F2为中心,南北有2座,彼此相连,布局上呈相间排列方式,主次分明。南北残长30米,东西宽13米,占地面积超过400平方米。以F2东墙外立面为基准,南北两侧房址的东墙依次往西缩进0.3米、1米。5座房址均使用白灰地面,除F4保存较差外,其余4座房址中心均有圆形火塘。房址的门道朝向,最大房址F2门道朝西,因其房外西部有用石板铺砌的活动面;其南侧的F1门道开于东南角,北侧的F3、F5门道开于东北角。F5房内①层为倒塌堆积,厚约85厘米,其下为②层黄色垫土层,厚约6厘米,也可能是室内踩踏硬面;再往下是③层小花斑垫土,厚约15厘米;小花斑土之下即为白灰面,白灰面之下涂抹有草拌泥。F5①倒塌堆积有3小层,在①a层为红烧土层,包含有较多的大块红烧土、炭屑,厚约30厘米。①b层为灰烬层,包含有较多的大块木炭,靠近墙体附近有红烧土块、较大石块的倒塌堆积,厚25厘米。①c层为红烧土层,质地较致密,包含大量烧土粒、炭屑等,厚约30厘米。每层均出土有碎小陶片,以灰陶为主,可明确为龙山时期。本研究的大块木炭取自F5①b层。

伴随2016年发掘,在房址F5①倒塌层中采集6块较大木炭,取4毫米大小,在显微镜下初步观察后,手持木炭,均匀用力地掰出一个平整、新鲜的横切面,然后用双面刀片切出径切面和弦切面,获得木炭的横、径、弦三个切面后,先在具有反射光源、明暗场、物镜放大倍数为5倍、10倍、20倍、50倍的Nikon LV150金相显微镜下观察、记录木材构造特征,根据《中国木材志》《中国主要木材构造》《木材考古学:理论、方法和实践》等书籍对树种木材特征的描述和现代木材的构造特征进行树种的鉴定。然后将木炭样本粘贴在有导电胶的铝质样品台上,样品表面镀金,在Quanta 650扫描电子显微镜下进行拍照。在横切面上观察年轮、树脂道(针叶材)、树胶道及管孔式类型(阔叶材)、薄壁组织、木射线、侵填体,在径切面观察管胞壁孔的形态及其排列、交叉场类型、导管穿孔类型、是否有螺纹加厚等,在弦切面上观察导管等纵列细胞的宽度和木射线的高度等细胞和组织结构。

对6块较大木炭,用力掰开新鲜表面,按照树轮年代学的交叉定年原理,用德国Heidelberg公司生产的LINTAB树轮测量仪测量年轮宽度,该系统测量精度为0.01毫米。利用专门用来检查样本定年和轮宽量测值的COFECHA程序对定年和轮宽量测值进行检查。该程序利用相关分析中的相关系数作为检验指标,并基于样芯定年和轮宽量测准确时样芯间高频变化的相关系数应为最高这一假设,分段计算相关系数,实现检验。

Kabukcu对木材直径复原方法进行了归纳,一种方法是对木炭曲率进行分类,微曲代表木材直径较大,中曲代表木材直径中等,强曲代表木材直径较小。另两种方法是通过圆形工具或三角学方法直接复原木材直径大小。本研究借助拍摄木炭样品横截面图像,用photoshop测量软件画出同心圆,利用木炭的残存年轮数和半径求出树木的年龄和半径。值得注意的是对木炭遗存进行直径的重建,首先要判断这些木块是否是从同一棵树碎裂下来,根据这些木块年轮的弯曲度和残存的范围,可以大致估算木炭碎块在横截面所处的大致位置,也就是距离髓心的距离。

三、研究结果

经鉴定,6块木炭均为松属双维管束亚属硬木松(Subgen.Diploxylon)。

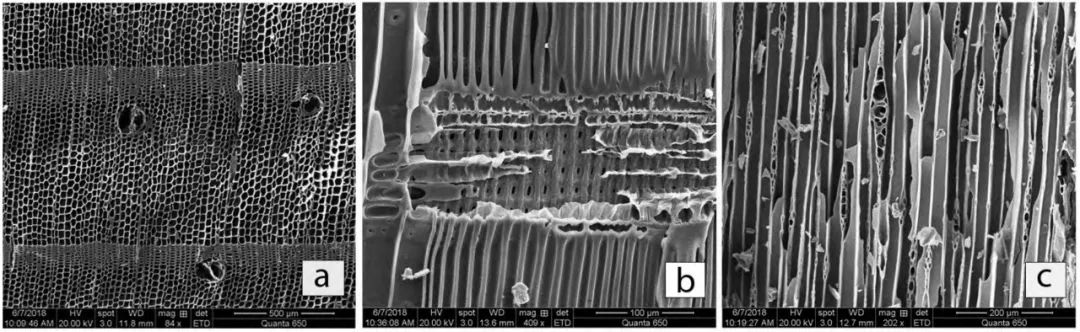

硬木松木炭的构造特征(图一)如下:从横切面上看:生长轮明显;早材至晚材急变;没有轴向薄壁组织。有轴向树脂道。从径切面上看:早材管胞径壁具缘纹孔1~2列;眉条长,明显。晚材管胞径壁具缘纹孔1列。射线薄壁细胞与早材管胞间交叉场纹孔式为窗格型,少数松木型;射线管胞内壁有深锯齿。从弦切面上看:木射线具单列射线及纺锤形射线两种:1.单列射线。2.纺锤射线具径向树脂道。

图一 木炭在扫描电镜下的显微结构照片

a为硬木松横切面 b为硬木松径切面 c为硬木松弦切面

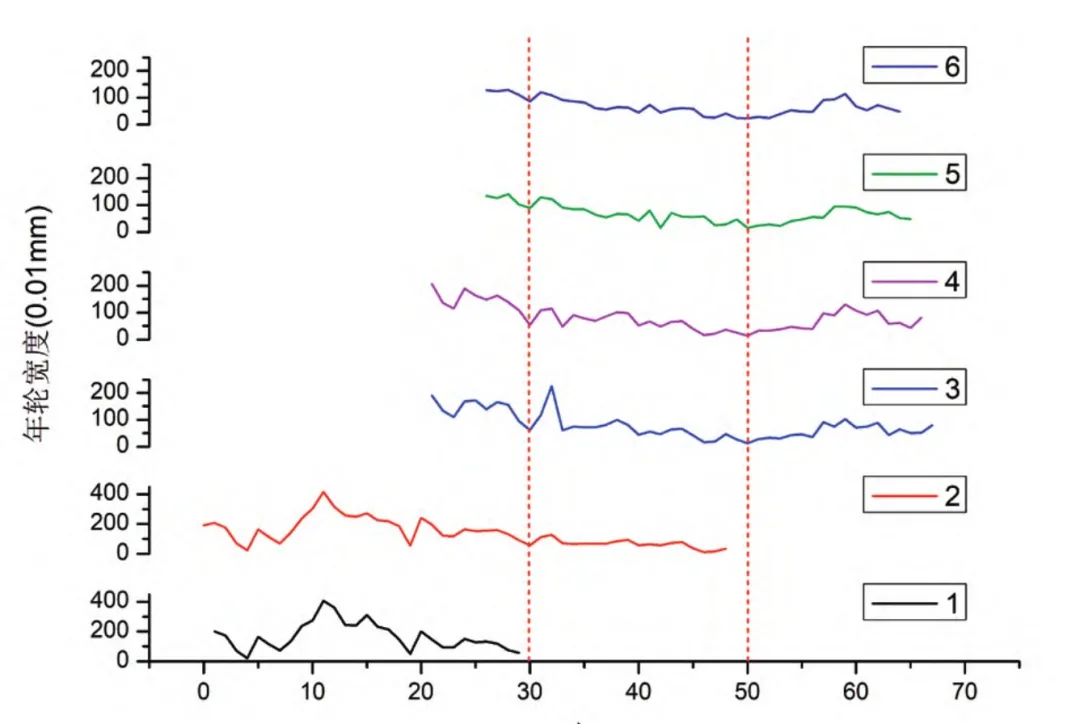

利用严格的交叉定年工作程序对F5倒塌堆积内6块木炭样品进行了测量和定年,沿髓心向树皮方向进行测量,测量精度为0.01毫米,利用COFECHA程序检查样本的定年和轮宽测量值。这6块木炭能很好地交叉定年(图二),表一为交叉定年的统计学特征。

图二 6个木炭样品的树轮交叉定年

表一 交叉定年的统计学特征

※SD,标准差;MS,平均敏感度;Rbar,序列间的相关性;AC,自相关系数。

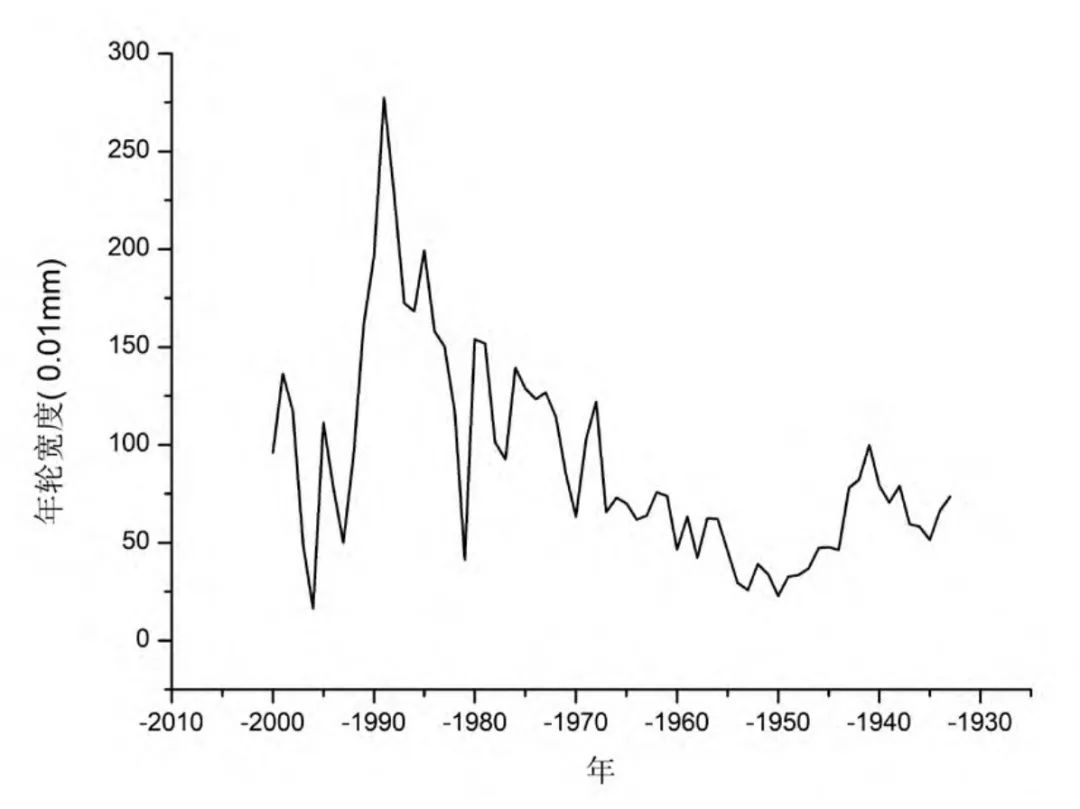

假定年表最早1年为2000BC,使用负指数去趋势建立了跨度为68年的树轮浮动年表(图三),最外层年轮年代为1933BC。

图三 68年树轮宽度浮动年轮年表

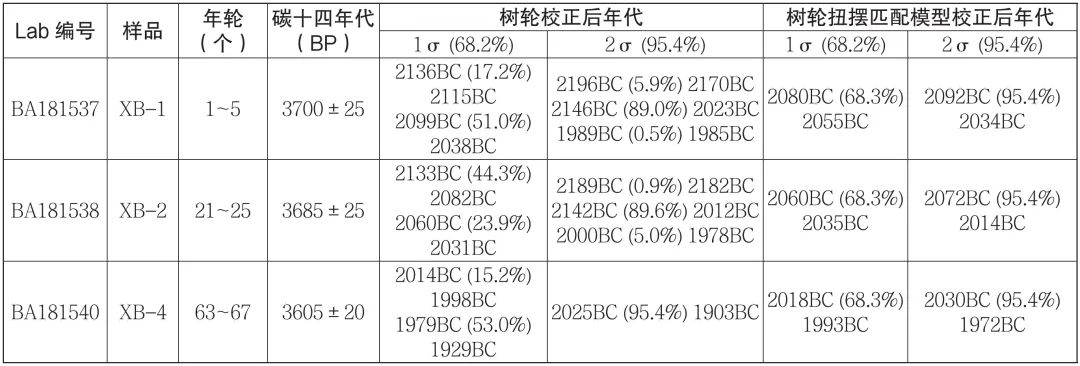

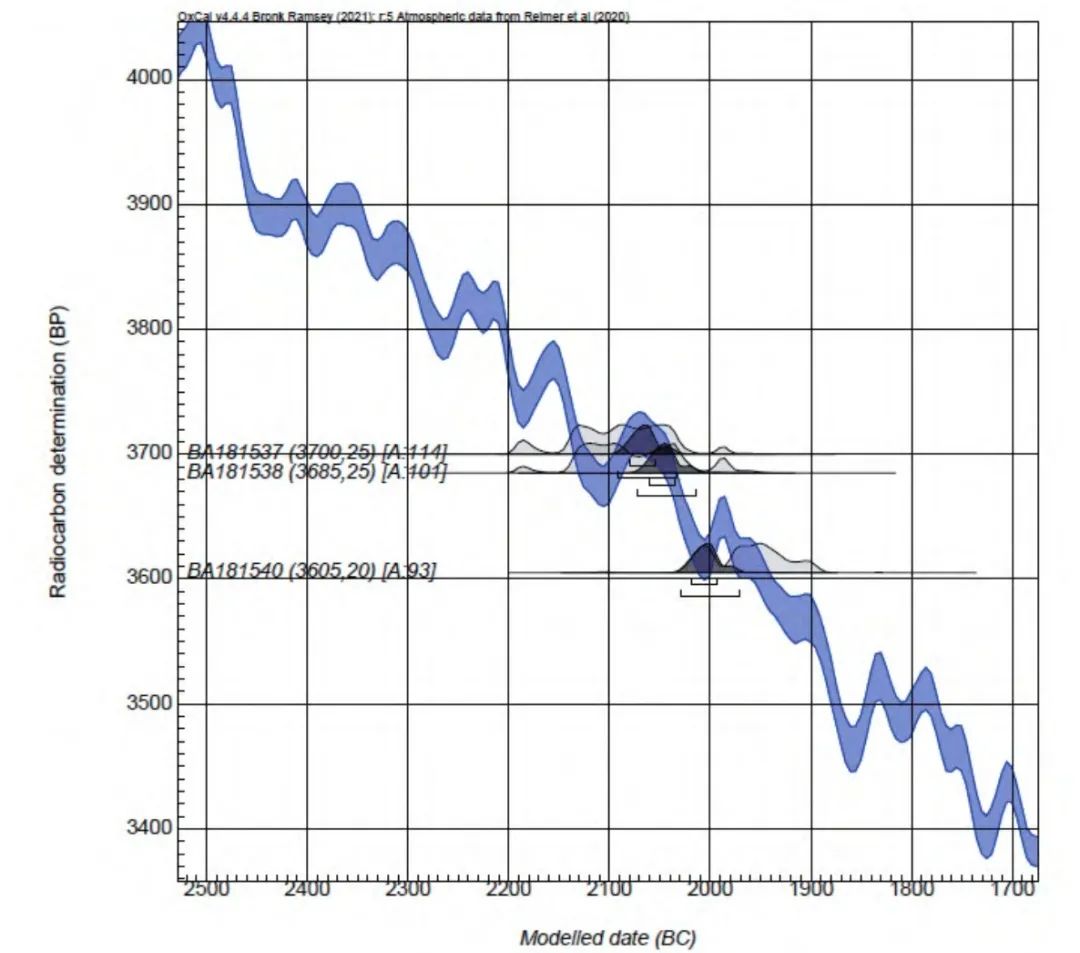

为了进一步确定样本的日历年代,在1~5、21~25和63~67取3个样品,在北京大学考古文博学院进行碳十四年代测定,所用碳十四半衰期为5568年。然后使用IntCal202进行树轮校正和模型化,然后进行树轮校正和模型化,第1~5个年轮扭摆匹配模型校正后年代校正年代为2092BC(95.4%),第21~25个年轮为2072BC(95.4%),第63~67轮扭摆匹配模型校正后年代2030BC(95.4%)(表二),取中值65轮为2030BC(95.4%)。由于最后1轮是第68轮,所以最后1轮的年代为2027BC(95.4%)。木炭残存部分最外层年轮年代约为2027BC(图四)。囿于房址存在反复修葺的迹象,推测F5的营建或修葺年代约为公元前2027年。

表二 碳十四年代树轮校正结果

图四 最后一个年轮经扭摆匹配模型校正后年代为2027BC

树木的年轮,就是树干横截面上木质疏密相间、颜色深浅相间的同心圆圈。在温带地区,树木一年长出一个年轮,因此年轮的数目就表示树龄的多少。对于木炭来说,如果燃烧后没有脆裂,可能代表树木的年龄,如果发生碎裂,可能缺乏髓心、心材或边材,年轮不完全。通过统计现存木炭的年轮数量,可以获知树木死亡或被砍伐前的最小年龄。如果木材取自考古遗迹,可知先民利用树木的最小年龄。

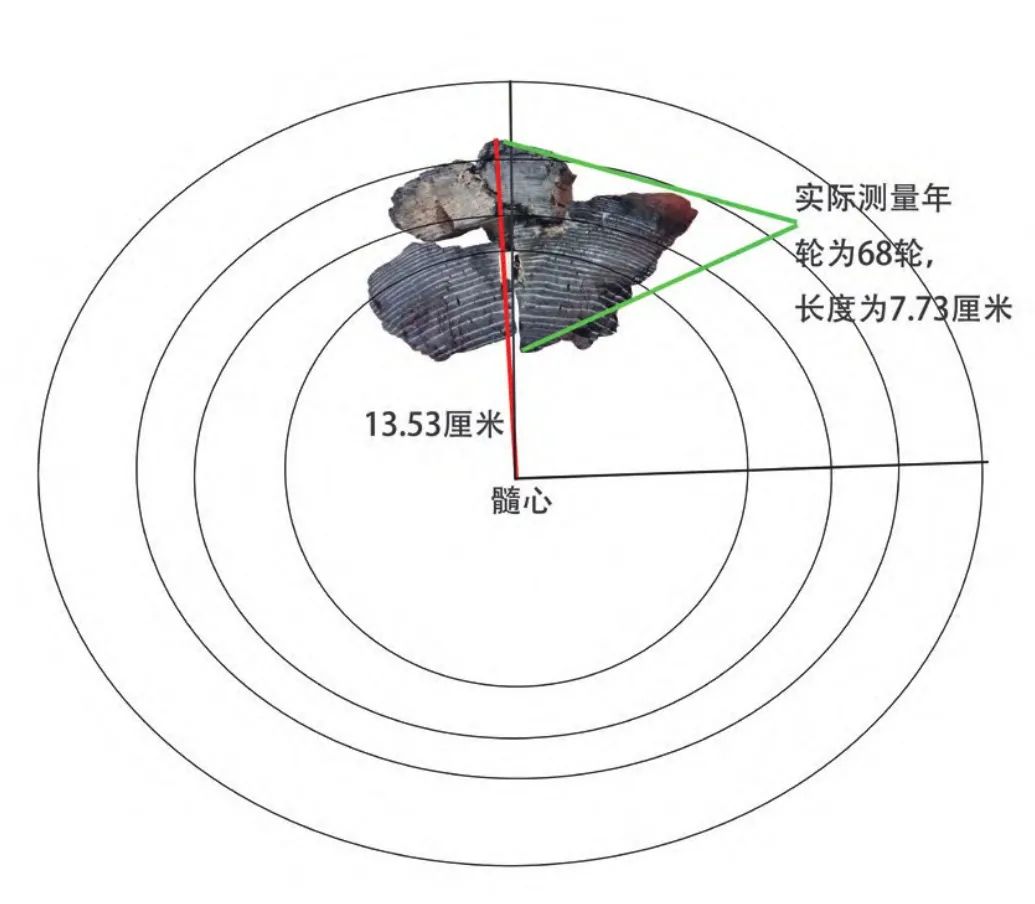

在6块木炭中,有4块木炭可拼到一起(图五),说明木炭来自同一棵树。现存木炭从靠近髓心第一个年轮到靠近树皮的最外层年轮共有68个年轮,距离为7.73厘米,平均年轮宽度为0.11厘米。

图五 4块木炭来自一棵树

借助拍摄的同一棵树木炭样品横截面图像年轮,用photoshop测量软件画出同心圆,利用木炭的年轮数和残存半径求出树木的年龄和半径。由于第一个年轮到靠近树皮的最外层年轮共有68个年轮,距离为7.73厘米,根据最外层年轮到髓心的比例关系,可知先民利用的树木树龄最小为119年,半径最小为13.53厘米(图六),直径为27.06厘米。单株树木的直径是先民采集木材时考虑的主要因素之一。

图六 木炭横切面和同心圆

四、讨论

人类从自然环境中获取木材,这些木材被用于制作工具、建造房屋、生火取暖等,受到木材的可获取性和人类行为、观念、制度等“过滤器”即选择偏好的影响。F5坍塌遗迹木材均为松属双维管束亚属硬木松,先民选用了最小树龄119年,直径最小为27.06厘米的优质木材硬木松作建筑材料,同样受到这两个方面的影响。一方面,松树自古至今是晋北地区的优势种,个体数量多、投影盖度大、生物量高,很容易获得。有研究表明,西周以前及西周战国时期不仅陇中、陕北南部、晋西有面积较大的森林分布,就是陕北北部的横山、白于山,甚至更北的秃尾河上游,晋西北山地森林分布也相当广,广大黄土丘陵地区呈现森林和草原相互交错的状况。秦汉时期黄土高原天然植被仍占较大比重,人类活动尚没有改变黄土高原的植被面貌。现今,我国特有树种油松林在山西森林中占的比重最大,是山西森林的主要类型,其中遗址所在的兴县位于山西八大林区的黑茶山林区,林区分布着以油松为主的针阔混交林和栎类、白桦、山杨等阔叶林。另一方面,先民对油松优良特性有所了解,认为松木是良好的房屋建筑材料。松树树体高大笔直,其木材边材淡黄白色,心材淡黄红褐色,纹理直,结构中至粗,耐久用,坚硬,比强度较大,是轻质高强材料,可供建筑、桥梁、矿柱、枕木等用,而且硬木松力学性质好于软木松。譬如,陶寺遗址在主殿柱洞IFJT3D19发现了硬木松类的油松,可以肯定油松被作为建筑材料,再如,金禅口遗址大多数柱洞有松木出土。

小玉梁台地是碧村遗址的核心地带,其聚落变迁可分为三个阶段。研究材料来自F5,F5是第二阶段分布整个台地的大型石砌排房建筑之一,其倒塌层木材均为硬木松。从建筑材料种类、大小看,可表明碧村遗址的核心地带的小玉梁台地建筑是宽敞高大的。

参考碧村遗址的考古发现和与碧村遗址仅距50余公里的石峁遗址的出土木炭研究可进一步证明小玉梁台地建筑等级是较高的。从考古发现看,碧村遗址不仅是蔚汾河流域龙山晚期的一个中心聚落,还是石峁这类跨区域大型聚落群下的重要据点,而小玉梁台地又是碧村遗址的核心地带,尤其是分布着5座石砌排房,主次分明,布局规整,这在北方地区龙山石城聚落中较为罕见,可能是以碧村遗址为中心的聚落群的上层人员居住区。从石峁遗址出土木炭研究看,遗址门址门道壁画西拐角柱北壁柱槽内、大台基南墙中段第三排第三个永定柱洞和第一排47号石雕对面东数第一个永定柱洞内木炭,经笔者鉴定都为硬木松。而且对2017年皇城台东护墙北段上部、主要与宫殿建筑有关的④b层木炭的统计分析表明,松木的数量百分比高达93.01%,以硬木松为主。而皇城台东护墙和外城东门南墩台的纴木经笔者鉴定都是用的柏木,薪柴用的主要是软木松和其他杂木。可以看出,因不同目的,先民木材利用策略上差异显著,表明石峁统治者有高度的管理能力,才能保证复杂聚落宫殿建筑及建筑的重要部位用不同树种。在高等级建筑材料的选择上,小玉梁台地先民用材策略会受到石峁遗址用材策略的影响。

五、结语

通过对碧村遗址小玉梁台地F5①出土的6块硬木松木炭进行树种鉴定、树轮年代学研究和碳十四年代质谱测定,表明F5的建筑木材为松属双维管束亚属硬木松(Subgen.Diploxylon);利用木炭横切面年轮曲率和photoshop软件判断建筑木材年龄不小于119年,直径不小于27.06厘米;利用树木年轮学方法建立了跨度为68年的硬木松浮动树木年轮年表;对木炭系列样品进行碳十四年代质谱测定,最后一个年轮的年代约为公元前2027年(95.4%),F5建筑或修葺年代约为公元前2027年。该研究判定了小玉梁地点F5建筑用材种类、材料大小及建筑或修葺年代及小玉梁地点的地位,为F5建筑或修葺提供了基础性资料。

图文丨王树芝(中国社会科学院考古研究所)

张光辉(山西省考古研究院)

王小娟(山西大学考古文博学院)

原文名为《兴县碧村遗址小玉梁台地F5建筑遗存研究》

来源丨《文物季刊》2024年第2期