深度阅读

唐蕃古道考察纪行 ——沿着文成公主的道路

“唐蕃古道”指的是一千多年前唐朝与吐蕃王国间人员往来的官道,它不仅加强了汉藏两族人民之间的密切交往,把青藏高原和内地在政治、经济、文化上有机地联系在一起,而且成为我国和印度、尼泊尔等国联系的桥梁。自唐代以来,它就成为了中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。它起自陕西西安,途经甘肃、青海,至西藏拉萨,全长3千余公里。整个古道横贯中国西部,跨越举世闻名的世界屋脊,联通我国西南的友好邻邦,故亦有丝绸南路之称。

此次“唐蕃古道”考察是在上海师范大学中国史高原学科资助下,由上海师范大学丝绸之路研究中心负责的一次暑期考察,本次考察的学术指导是上海师范大学历史系张安福教授,他曾多次带队考察龟兹、吐鲁番、和田、喀什、伊犁、敦煌、楼兰等丝绸之路沿线。

此次考察路线大体参考文成公主自长安赴藏和亲的路线,也就是一千三百年来唐蕃古道上的必经之地。除此之外,其他相关唐时期的城址、关隘、寺院、墓葬等遗存同样也在考察范围内。

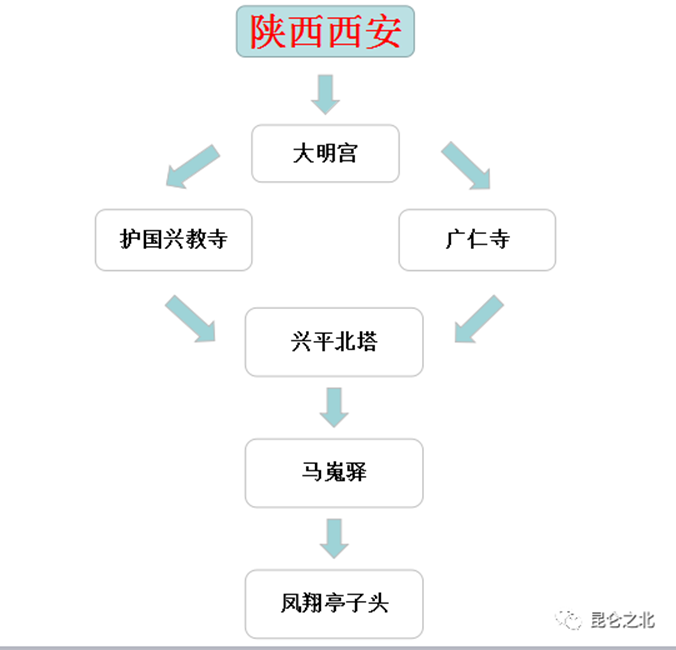

本次围绕“文成公主初出长安城”的考察路线:

本期主题:

唐蕃古道考察纪行

——文成公主初出长安至凤翔

公元641年,文成公主和亲吐蕃,从此拉开了唐蕃友好往来的序幕,对唐蕃关系的发展起到了极大的推动作用,并由此催生了一条沟通唐蕃两地的官道——唐蕃古道。这条道路自长安至逻些,全长四千多公里,联通了陕西、甘肃、青海、西藏等地。它不仅加强了汉藏两族人民之间的密切交往,把青藏高原和内地在政治、经济、文化上有机地联系在一起。此次唐蕃古道考察队从西安出发,主要考察了大明宫、大唐西市、广仁寺、护国兴教寺等,至咸阳兴平北塔和马嵬驿,继续西行,考察了宝鸡市凤翔县,尤其是对柳林镇的亭子头进行了考察,获益匪浅。

(唐蕃古道示意简图)

1. 大明宫

大明宫曾是唐王朝的政治中心,位于今天西安市东北部的龙首原上。贞观八年(634),李世民为了尽一份孝心,决定在太极宫的东北,即龙首原建立永安宫,龙首原地势高,“终南如指掌,坊市俯而可窥”,于是,在这里建永安宫为父亲李渊“以备清署”,永安宫即是大明宫的前身。然而,宫殿还未建成,李渊便与世长辞,于是工程暂被搁置。龙朔二年(662),高宗李治又提起了修蓬莱宫的事,这个蓬莱宫,就是前面未完成的永安宫,李治头痛难医,加之原来的宫殿也实为不便,于是就萌生了修蓬莱宫的念头。营造蓬莱宫几乎倾大唐全国之力,营造的经费一半来自各地区百姓的赋税,一半来自京官的一月俸禄。后来,蓬莱宫在咸亨元年(682)时改为含元宫,武则天长安元年(701)时,又复称大明宫。唐朝的理政场所便由太极宫迁至大明宫,先后又有17位皇帝在这里执政,历时200余年,是名副其实的唐朝的政治中心,是丝绸之路与唐蕃古道起点的重要标志之一。

(大明宫光顺门遗址)

(大明宫含元殿遗址)

(大明宫丹凤门遗址)

2. 广仁寺

西安广仁寺位于西安明城墙内西北角,为中国唯一绿度母主道场,也是陕西地区唯一的一座藏传佛教格鲁派寺院,是清康熙四十四年(1705年),康熙皇帝来陕西巡视时,拨专款敕建。广仁寺意为广善仁慈之意。广仁寺山门外两侧矗立有整齐成一线的八座如来宝塔,建于2008年,以赞颂释迦牟尼一生的八大功德。八塔分别为:莲聚塔(纪念释迦牟尼降生时行走七步,步步开一朵莲花)、菩提塔(纪念释迦牟尼修行成正觉)、四谛塔(纪念释迦牟尼初转四谛法轮)、神变塔(纪念释迦牟尼降伏外道时的种种奇迹)、降凡塔(纪念释迦牟尼从天堂返回人间)、息诤塔(纪念释迦牟尼劝息诸比丘的争端)、胜利塔(纪念释迦牟尼战胜一切魔鬼)和涅槃塔(纪念释迦牟尼入涅槃,不生不灭)。

(西安广仁寺)