专家观点

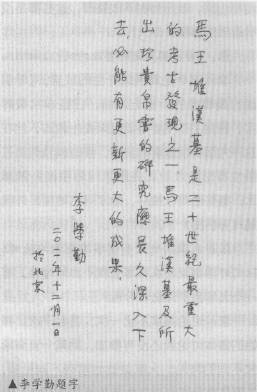

周末学术|为何马王堆汉墓是考古学上的重大发现? ——李学勤访谈录

时间:2011年12月1日

地点:清华大学

访问:张影舒、陈国安、郑曙斌、杜辉、梁遐

摄像:温智凡

整理:尹凯

李学勤(1933— 2019),男,出生于北京。清华大学历史系教授,出土文献研究与保护中心主任,我国著名历史学家、古文字学家。长期致力 于汉以前的历史文化研究,注重将文献与考古学、古文字学成果相结合,在甲骨文、青铜器及其铭文、战国文字、简帛学以及与其相关的历史文化研究领域均有重要建树。1954年到中国科学院历史研究所工作。1974年,加入马王堆帛书整理小组,在马王堆帛书研究方面有很高的造诣。

特殊历史时期造就的马王堆汉墓盛况

张影舒(以下简称张):首先请您讲一下1970年下放干校,1971年回到北京时的情况吧。

李学勤(以下简称李):你们这几位年轻人可能体会不到当时的历史情况,那个时候已经是“文化大革命”的中期。今天在座的老先生知道,经过周总理的关怀,文物考古工作在1972年才得以恢复。那个时候工作都已经停摆了,比如中科院的考古研究所的人基本都下放了,很少有人能够上班,省里也是这个情况。

我是在1970年的时候下放干校的,在河南息县的干校住了一年零三个月,后来迁到明港干校。到1971年的初冬,那个时候郭沫若是我们科学院的院长,也是我们历史研究所的所长。他把我调回来参加的工作是修订一套教科书,即《中国史稿》。正是在这个时间,周总理有一个批示,恢复考古文物界的三大杂志——《考古》《文物》和《考古学报》, 1972年恢复出版,文物出版社也得到了恢复,考古文物界恢复了一线生机。

就在这个关口,出现了几个很重要的发现,其中最突出的一个就是马王堆汉墓。其实在马王堆一号墓之前已经有了一个类似的墓葬,那就是湖北云梦大坟头一号墓,这也是一个汉初的墓,出土了不少珍贵东西,从当时的角度来看是很不容易的。可是马王堆一号墓大大超过了它,第一,它保存良好,出土了大量的器物,特别是一些精美的漆器;第二,发现了女尸,考古学上发现保存良好的尸体,这在中国考古学史上还没有出现过,在全世界,这也是屈指可数的一件事。我们后来听说的一些欧洲的例子,跟我们的时代差不多。

在当时的情況下,在中国发现这样的女尸是一件很大的事,在“文化大革命”的时候出土这样的东西更是很了不起的。1972年《文物》杂志第1期,也是复刊后第一本,当时听说卖了几万册,从来没有一个考古类杂志,甚至一般的杂志,能够卖那么多的,数字惊人。当时书店里基本什么书都没有,杂志一出,所有人都看《文物》杂志。马王堆汉墓的发掘有更多的人知道,扩大了其影响面。我听说那时候把马王堆临时展厅围起来的铁栏杆,都被参观的群众挤弯了。当时的这种盛况超过了考古学的学术范围,这种局面与当时特殊的历史条件有很大的关系,但是即使不考虑这一点,马王堆一号墓仍然是一个了不起的发现。马王堆一号墓有几个特点:第一,马王堆这个墓并不是那个时候才发现的,而是很早之前就已经登记在案,出现在湖南省文物调査里面,可是当时不知道墓主是谁。第二,这个墓的主人与长沙丞相利苍[1]的关系,这点是比较确定的。因为它保存得完整无缺,又出现了女尸,这就变成了当时考古界的一个亮点。我们也预先知道旁边还有二、三号墓,先做三号墓,二号墓是空墓,已经盗空了,可是发现了“长沙丞相”“轪侯之印”和“利苍”3颗印章,这解决了一个最根本的问题,即该墓的墓主就是第一代轪侯利苍本人。三号墓是保存良好的,所以当时大家集中应付三号墓,当时的阵势很大,许多位考古专家都集中在那里了,那时候没有录像,电视台在那儿拍摄。揭开内棺一看,里面满满的都是水,当时我不在场,然后是谁下去伸手摸的,希望摸着古尸,这一点归于失望。但很快就发现了帛书,帛书在一个漆盒子里,然后马上把帛书装在一个塑料袋子里面,充上氮气,这是很正确的措施。

张:当时王㐨先生他们呢?

李:王㐨经验丰富,这个措施过去没有过,以前的考古发掘没用过这种措施。帛书取出来之后,就运到北京,到故宫博物院去揭裱。

这样发现的帛书保存得非常好,像大豆腐块大的帛书,这在考古发现上是空前的。20世纪40年代,长沙子弹库曾经出土过帛书[2],帛书装在一个竹笥里面,但是那些帛书只有一件完整,其余都碎了,今天帛书都在,可惜的是已经流落到美国去了,我们国内就剩几个小片,捐给了省博物馆,所以帛书的发现当然是非常特殊的。

为什么马王堆汉墓是一个“重大发现”?

张:我们想通过这个方式来了解一下当年马王堆帛书整理、文献出土的情况,以及当时发掘、修复的整个过程。涉及的不是学术史的脉络,而是学术周边的一些情况。

李:每一个人的回忆都是有限的,而且这些事情已经经过了40年,有一些情況不是身临其境的说不太清楚。所以我希望你们能够通过接触现在还在的一些当时在场的人,再核对一下我所说的内容。

今天,我首先谈一个问题,即什么叫重大发现。马王堆汉墓的发现,我一直认为这是中国考古学上一个非常重大的事件。湖南省博物馆曾出版了一本书——《马王堆汉墓文物》[3],我写了一个序,当时我提出一个问题,即什么叫重大发现?很多人的理解就是挖一个墓,墓大一些,出的东西多一些,出的文物有金银玉器宝贝,这就是重大的发现。这个说法不正确,因为从马王堆汉墓来说,虽然这是很大的几个墓,但是按照我们对汉墓的理解来说,它们还算不上是第一流的。最近发现的一些墓,比如安徽六安发现的汉墓,江苏盱眙发现的汉墓,规模都比这个大,可是它们的影响却不如马王堆汉墓。我一直这么说,重大的考古发现,应该是通过它的发现、整理和研究,改变了我们对历史上一个时代、一个民族或者一种文化的认识,不是所有的墓都能做到这点的。从这个定义来说,马王堆汉墓无疑是一个重大发现,如果我们现在再发掘一个汉墓,可以发掘出很多的东西,很精美、很宝贵,但是它在改变认识方面没有太多的帮助,那么它也是比不上马王堆汉墓的。马王堆汉墓的发掘使我们对于汉初考古的观念从根本上发生了改变,所以我觉得马王堆汉墓发现的意义应该说是特别重大。20多年前我写的序言即是这种观点,现在我借这个机会再重复一下,希望能引起大家的注意。

从考古学上来说,一方面,我们首先应该注意马王堆墓葬的特殊形制的问题,它的形制、结构,包括尸体的保存等一系列问题,这是田野考古的一些问题。另外一方面,从出土的东西来说,最突出的像漆器、丝织品,这些都是一些了不起的东西,展示了汉朝初年的社会、文化和艺术的面貌,这使我们对于汉初社会的认识完全改变了。

马王堆汉墓的发掘让我们对汉初的认识发生了很大的变化。首先,传统上,大家认为汉朝初年是一个休养生息的时候,因为经过多年的战乱,特别是楚汉之争之后,在长沙这个战乱的中心地区,打了多少年的仗,竟然能够恢复这样快,展示出这样的一个社会经济的面貌来,在过去那简直是不可想象,所以我说它从根本上改变了我们对汉初社会文化的看法。其次,马王堆汉墓另外一个很大的特点,就是它继承了楚文化的传统。长沙是楚文化的中心,这是没有问题的。马王堆汉墓很大程度上继承了这个传统,这个不是偶然的,因为不管是墓主人也罢,还是当时的帝王将相,包括项羽、刘邦这些人,绝大部分都是楚人。在楚文化中心地区继承这个传统,继承得那么好而且有新的发展,这也从根本上改变了我们的一些看法。这在考古学上和历史学上的意义是很难估量的,到今天还是一样,我觉得还是有必要进一步进行研究。

咱们馆刊上毎一期都有一个专栏——“马王堆汉墓研究”,有时候还叫“马王堆学”,这我觉得是很好的,马王堆汉墓的研究还要长期继续下去。

从银雀山到马王堆:帛书整理小组的成立

张:我想了解一下当年的帛书整理小组是怎样成立起来的?

李:1972年文物考古工作恢复之后,当时就开始有一些考古发现,现在我们都叫“出土文献”。第一个发现是山东临沂银雀山一号墓。银雀山一号墓出土了大量西汉前期的竹简,经过研究,基本上都是兵书,包括《孙子兵法》《孙膑兵法》《尉缭子》《六韬》等一系列,是过去没有发现过的。当时国家文物局组织成立了一个班子,整理银雀山简,1973年调了两个人,一个是故宫博物院的罗福颐先生,第二个是顾铁符先生,他是文物局的。他们两位就开始整理银雀山竹简,这是后来整理小组的开始,当时没有想到会变成一个更大的组织。

马王堆汉墓的发现改变了当时的情况,它的数量和整理难度超出了银雀山竹简,而且内容又特别重要。帛书跟竹简的情况不同,而且整理这种帛书没有经验,在这种情况下就需要更多的人。当时中华书局有一个整理二十四史的小组,文物局的领导就考虑我们也成立一个整理小组,有几个人还可以从那个小组里调过来,另外再邀请一些人,这样的话就把这个队伍扩大了。当时把能够邀请的古文字学方面的专家差不多都请到了,后来这个队伍就叫作整理小组,整理小组是逐渐扩大起来了。

最初银雀山整理小组,只有罗福颐和顾铁符,后来主要是朱德熙、裘锡圭、李家浩、吴九龙等先生参加了整理工作,参加过整理工作的还有曾宪通、李均明、骈宇骞等几位。

马王堆简帛的工作量比银雀山竹简更大,组建的队伍不断扩大,首先有一些老先生,像唐兰、张政烺、顾铁符,中年人像裘锡圭,还有我也加入进来。1974年,我正参加《中国史稿》的工作,但在压力之下又停止了,“搞运动”,整天从早晨到晚上都学习,所以让我参加整理小组,可是我不能来,我就把照片拿到家里去,在家里做。那个时候我整理的帛书是《伊尹·九主》,1975年1月我才正式到这个小组。那时发表文章不能用本名,比如写《九主》的文章我用“凌襄”做笔名。1975年1月的一天晚上,军宣队告诉我说,你以后不用参加运动了,明天去开介绍信,就可以去报到了。

1月份的北京是最冷的,第二天早上起来我拿了介绍信马上骑车到红楼去报到。从那时到1978年,中间我没有回过所里,甚至工资都是托人带领的。

张:当时是谁说的第二天让你去?

李:军宣队的一个战士通知的。

张:您到北大红楼时的情形还记得吗?

李:报到那天就快到春节了,具体曰子我不记得了。我去那天,正好看到于豪亮先生到几位老先生那儿去辞行,要回家过年。

后来我就参加了马王堆帛书整理,马王堆帛书整理的程序是这样的:出版社把它委托给几个人,组成马王堆帛书整理小组,这几个人并不是很固定,整个过程由文物出版社来管理。当时文物出版社有一位著名的编缉韩仲民先生,他负责管理我们,他也参加过一些整理工作。

当时在小组里,我负责的是马王堆的医书。当时最早整理的是《老子》,因为当时说《老子》是一部兵书。其次整理的是《战国纵横家书》,《战国纵横家书》的整理主要是唐兰先生、马雍先生做的。我去之后,首先吩咐我做的是医书,跟我合作的是著名中医学者马继兴先生、湖南省博物馆的周世荣先生,我们负责医书部分的整理。

张:当时有人分配具体的工作任务吗?

李:整理编著马王堆帛书的报告是比较麻烦的事情,计划是出版六册,第一册——《老子》出版了,第二册是《周易》,第三册是《战国纵横家书》和《春秋事语》,第四册就是医书,第五册是《五星占》等与“科技”有关的书,当时是委托给顾铁符先生负责,第六册是术数,当时没有人负责,等到“四人帮”倒台后,把这个任务交给了我。后来顾铁符先生过世了,第五册也是由我负责。1978年我回到历史所,虽然后来我和几位学者陆续做了很多的整理工作,可是第五册、第六册一直没有能够出版。这主要是由于我后来没有时间做,另一方面,我们还是希望能够做得更好一点,所以这部分工作一直拖着,没有能够最后出版面世。

帛书整理的回顾:艰辛、收获与教训

张:现在能不能帮我们简单回忆一下当年整理医书的时候一些具体的情景,比如说医书的整理是怎么样的一个过程?

李:整理医书是一个很大的事情,像这么早的古医书作为文物出土是头一回,是最早的一批材料。这些材料不只有药方,还有一些理论的内容。那个小组我负责文字方面的工作,医学方面的知识我们请教马继兴先生,他和我们配合得很好,整个过程我们进展得很快,而且取得了一些成绩。医书里面有很多惊人的地方,比方说最大的一个惊奇就是关于“经脉”的部分,因为在中医经典著作《灵枢·经脉》中,我们可以看到系统而完备的十二经脉,医书《阴阳十一脉灸经》的发现给了我们一个惊喜,即它正是《灵枢·经脉》的源头,只有十一经脉,说明了经脉学说不是一蹴而就的,也是一步步发展完善起来的。中医界的学者们开始对《阴阳十一脉灸经》进行研究,马王堆医书的发现对于中医基础理论做出了重大的贡献。

在工作中,我们会发现很多的问题,比方说我们怎么把这些破碎的帛书恢复拼合起来,这就是一系列难题。

张:当时是用照片拼吗?

李:我们都是用照片来工作,等到必要核对时我们才用原件。我们不敢随便调用原件,要遵守博物馆的规定。

张:您是跟傅举有先生一个组吗?

李:傅举有先生参加的时间很短,1975年1月我去时,他已经回家了。

张:周世荣呢?

李:周世荣先生参加的时间很长,当时的条件很艰难,比如当时拍的照片没有放比例尺,一个碎片可以很大,而那整块反而这么小,怎么拼呢?如何在洗印时调整,就是周世荣先生解决的。不过那时候我们都很快乐,因为周围都在“搞文革”,相比于他们,我们的工作当然是很幸运的一件事情。

张:当时有没有受到一些社会历史背景的影响?

李:当时受影响很大,比如说,马王堆帛书为什么把《老子》放第一,把《周易》放第二。术数一类的第六册书为什么老拖着没有出来,就是当时不敢整理,这些都是没有办法的事情。

张:《导引图》是您整理的吗?

李:这个是周世荣先生的成果,《导引图》是单卷的,出土之后,已经非常破碎了,恢复工作主要是周世荣先生做的,他在这一方面有很重要的贡献。那时候我们第三册没有出版以前,先出了《导引图》的单本。整张图可以拉开,除了《古地图》外就是《导引图》了。

张:我跟周世荣和傅举有先生沟通时,他们好像都谈到在帛书整理小组的时候,有一个大家集中讨论的时间?

李:讨论其实不止一次,有若干次。开始的集体讨论我还没有参加,后来一直有形式不同的讨论。大家彼此也常有不同见解,比如唐兰先生和马雍先生关于《战国纵横家书》有过公开争论,这在今天看来也是很难得的事。

张:有没有大家争得不可开交,最后也没有一个定论的情景出现?

李:这种情况倒不多,因为最后我们总有一个处理办法。

张:您现在再回头看当年的整理工作,您觉得当时的工作对现在的学术研究、马王堆汉墓的文物保护有什么贡献吗?

李:我觉得单是整理小组的工作就是一个创新,而且只有在当时的历史条件之下才会有。在当时的情况下,这样的一个老中青的集体的整理研究十分难能可贵,积累了大量的经验和教训,这对以后的工作是很重要的。

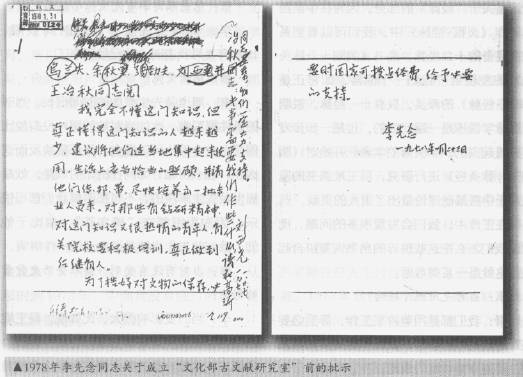

问题是后来没有很好地继续。1978年以后,百废待兴,拨乱反正,那时候大家都回去恢复工作了,这儿的工作自然没法继续了。那个时候我们就给上面打了一个报告,内容是希望成立一个正式的机构,李先念同志做的批示,成立“文化部古文献研究室”,这个文件现在中国文化遗产研究院出的一个纪念册里面有一个原件的照片,你们可以找到。

张:您刚才谈到有教训,当年的这个历史除了有经验还有一些教训?

李:教训主要指的是那些非学术的干扰,在那个特殊的历史时期,这类的问题很多,不是只有一两件。

张:最后我想问一下您觉得马王堆帛书的重要性主要是体现在哪些方面?

李:作为一种考古的遗存说起来的话,马王堆帛书的时代很清楚,马王堆三号墓的年代是公元前168年,帛书的特点就是展示了当时学术文化的面貌,比如说为什么黄老之学那么重要,在《史记》《汉书》里讲得很清楚,上行下效,黄老之学一时非常盛行。

张:我还想跟您了解一下,您以前做过的一些帛书的研究,比如《伊尹·九主》,您现在还在做帛书方面的研究?

李:是,我还会继续帛书方面的工作。我觉得马王堆帛书的研究是长期的,不是什么时候会停止。因为典籍文献的探讨研究都是长期的,甚至于几百年上千年的研究都不稀奇,马王堆帛书也是其中的一个组成部分。

不过现在问题是种种新材料出现得太多,我们这些同行们能够顾及帛书研究的人比较少,前段时间我在复旦大学讲这个问题,新材料出现太多,以致一些很基本的工作反而没有做,这是当前的一个困难。我就劝一些年轻的朋友们,更多地做一些基础性的工作,马王堆帛书的工作正是其中之一。复旦大学对马王堆帛书的整理很快会出版,等到他们出版之后,马王堆的帛书研究相信会有一个高潮。

张:这次回访中,我们主要做了一些访谈,对当年参加过考古发掘还有后期整理工作的这些先生做一个访谈,还有就是他们当年的一些记录,一些原始的文件,他们的一些文章,可能有一个复制。您有什么意见或是建议吗?

李:赞成多找一些老人了解情况,再过一段时间我们也许就没有机会了。

张:行,我们今天先到这里,非常感谢您。

注释:

[1]据《史记》和《汉书》记载,长沙相利苍于汉惠帝二年(前193)封为轪侯。二号墓发现“长沙丞相”“轪侯之印”和“利苍”三顆印章,表明该墓的墓主即第一代轪侯利苍本人。一号墓发现年约50岁左右的女性尸体,墓内又出“妾辛追”骨质印章,墓主应是利苍的妻子。三号墓墓主遗骸属30多岁的男性,可能是利苍儿子的墓葬。三号墓出土的一件木牍,有“十二年二月乙巳朔戊辰”等字样,标志着该墓的下葬年代为汉文帝十二年(前168)。

[2]1942年,长沙子弹库战国楚墓中出土了珍贵的楚帛书,其中完整的一件,共写有900多字,四周用朱、绛、青三色绘有神物、树木等图像。它的出土,引起了国内外学者的重视,数十年来,大量相关论文与专著相继发表。

[3]傅举有、陈松长著:《马王堆汉墓文物》,湖南出版社1992年版。

来源:古文字微刊