深度阅读

吴毅:杜环《经行记》及其重要价值

对杜环《经行记》的研究自20世纪初以来已有一些成果①,但对其进行全面阐述,尤其是上世纪中叶以来学者对其价值进行全面判断者为数不多。本文着重凭借新近掌握的文献资料,力求全面判断其价值,凸现其在中西文化文流史上尤其是在科技文化文流史上的重要作用。

1 杜环与《经行记》

杜环,京兆万年(今西安市)人,因两《唐书》无传,故不详其生卒年月。大致而言,他生活在唐朝玄、肃、代、德宗时期②。杜环为唐代名臣杜佑族子,从其被俘后受到阿拔斯王朝哈里发礼遇及回国后受到肃宗朝廷召见,推测其西行时尚属一名年轻的低级军将,有一定身份地位。唐玄宗天宝十年(公元751年),杜环随安西节度使高仙芝西征石国(今乌兹别克斯坦的塔什干),俘石国王,送长安斩之,获石国财宝无数,石国王子逃诣诸胡,具告仙芝欺诱贪暴之状,于是西域皆怨,石国王子潜引大食(阿拉伯帝国)欲共攻“安西四镇”,大食王呼罗珊(khoras-san),密使AdouMouslim遣Ziyabdibncalih领军往援,751年7月,高仙芝合拔汗那兵共2万深入700余里与大食激战于怛逻斯(Talas)河附近之Athlach城(哈萨克斯坦的奥利阿塔,今称江布尔城)③,鏖战5日,由于葛罗禄部众反戈,与大食夹攻唐军,高仙芝大败,士卒死亡惨重,所余数千人俘往康国(今乌兹别克共和国)。

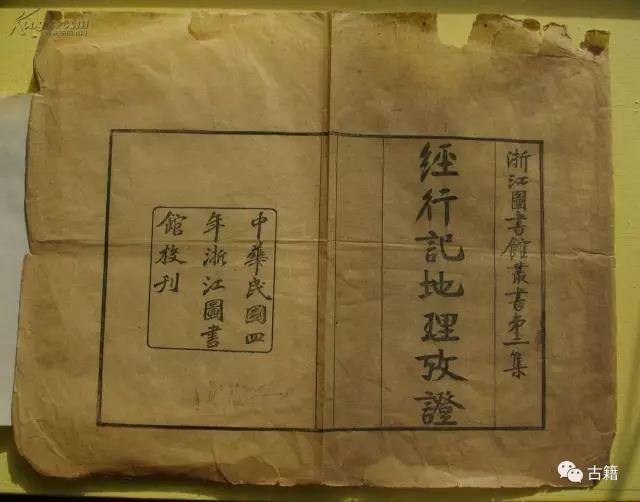

①张星烺《中西交通史料汇编》,法国学者沙畹《西突厥史料》,岑仲勉《西突厥史料补缺及考证》,冯承钧《西突厥史料》,王国维《经行记校录》,丁谦《经行记考证》。

②论据有二,其一,环为佑族子,年龄一般方应小于佑,杜佑生卒为735—812年,历玄、肃、代、德、顺、宪六朝,环历玄、肃、代、德四朝至少应有可能;其二,据郭锋《杜佑评传》推论,《通典》初稿成于公元770年,而佑此时至780年辗转扬州、抚州供职,确证780年在京,而杜佑自言环荐《经行记》,当为二人均在京城之时,即780年左右,时为德宗朝。

③见〔法〕沙畹著,冯承钧译《西突厥史料》,北京:中华书局,2004:P274。《通鉴》记该战发生于夏四月。《通鉴》云:仙芝统兵三万,两《唐书》云二万,从两《唐书》说。

怛逻斯战役在世界历史进程中具有重要影响,一方面从政治、军事角度观察,唐朝军队的失败,标明当时雄居东西的唐帝国和阿拉伯帝国的对峙以阿拉伯帝国获胜而告终,此后,“安西四镇”不复存在,加之不久后发生的“安史之乱”,更使唐帝国雪上加霜,唐朝军事和政治强盛局面一蹶不振,昭武九姓和“安西四镇”原辖地成为强藩吐蕃与阿拉伯帝国的逐猎场;另一方面,怛逻斯战役被俘的士兵中,有大量唐朝的工匠、画匠,他们先后被带往康国的撒马尔罕和阿拔斯王朝首都亚俱罗(今伊拉克的库法),使得此次战争产生了与主观动机相去甚远的奇特效果,“战争本身也在某些方面促进了双方经济、文化交流”[1],“在大食人俘虏的那些中国人中,有些是造纸的匠人,他们被押解到了撒马尔罕,在那里开营店铺,纸张从此进入了穆斯林世界。

这绝非不是怛逻斯战役的一种无足轻重的后果”[2],“通过这些工匠,中国发明的造纸术开始传往西方,并逐渐取代了西方传统的羊皮纸和草纸,在世界文化史上引起了一场革命性的变革”[3],“杜环在怛逻斯之战后被俘,后被哈里发起用,在伊拉克的库法及叙利亚等地居住10年,762年回国后著有《经行记》,这是中国有关阿拉伯的最早的第一手记载”[4]。杜环公元751年7月被俘,带至康国,再到阿拔斯王朝首都亚俱罗,后又随哈里发使团考察北非,先后在中亚、西亚、北非十余国游历和生存过,于公元762年附商船从海路回到广州,他10余年间异域耳闻目睹,亲历亲为的生活阅历,真实地记入《经行记》中,成为研究中国与西方文化交流的重要文献和研究中世纪中亚、西亚、北非风物情貌的地理著作。杜环本人也认识到其著作的价值,便在其族叔杜佑撰写《通典》时,荐“《经行记》”[5],以使《通典》边防内容丰厚翔实,并使本人青史留名。

《经行记》原作早已散佚,现在所有研究乃是依据杜佑《通典》。《通典》所引《经引记》共有7处,全集中在卷191~193,共1 775字,杜佑视其为文献依据放置于附录以为佐证。由于杜佑撰写资料浩繁,仅凭一人之力难以也无必要将该书全部引用,恰如杜佑解释“今之所纂,其小国无异闻者,则不睱录焉”[6]。这也就是说当时杜佑在撰写《通典·边防》章节内容中所涉大国异闻之事大多已将《经行记》主要内容摘录。《新唐书·西域传》记载拂菻条,“俗喜酒,嗜干饼”,“西海有鬼市,贸易不相交,置直物旁”,记述摩邻“其人黑而性悍,地瘅疠,无草木五谷,饲马以槁鱼,人食鹘莽”等内容,显然是源自《经行记》所载[7]。

《文献通考》在大秦、石国、大食三条之下也引用《经行记》[8],可见《经行记》作为记载中西文化交流及中西地理著作的原始资料,从唐代以来即被学者重视和沿用。由于该书的散佚,便给今天留下了许多迷惘,诸如该书何时撰写,是在游历途中还是回国之后,篇幅长短,书的全貌以及全部内容均不得而知,可以说,此乃中西文化交流史和科技史上的一大憾事,正如唐史专家岑仲勉先生所言“杜君卿(佑)与环既同族,不将《经行记》全部纳入《西戎典》,而使人莫视全豹,是亦天壤间一恨事”[9]。上世纪以来,国内外部分学者曾对此书进行过一些研究,诸如张星烺先生《中西交通史料汇编》,法国著名学者沙畹《西突厥史料》,岑仲勉《西突厥史料补缺及考证》,王国维《经行记校录》,丁谦《经行记考证》,日本学者石田之助《长安之春》和《中国文化与西方文化之间的交流》等都对《经行记》材料予以引用或钩沉校勘。现据《通典》和张一纯先生《经行记笺记》来看,残存《经行记》主要记述拔汗那国、康国、师子国、拂菻国、摩邻国、波斯国、石国、碎叶国、大食国、未禄国、苫国等国的概貌风物以及大食法、大秦法和寻寻法,包括今天的中亚、西亚和北非的地理环境、山川河流、风物土产、居民饮食、生活风俗、饰物禁忌、节日娱乐、宗教信仰诸方面的状况,为我们研究这些国家的历史文化提供了极为珍贵的第一手原始资料。

2 《经行记》的重要价值

残存的《经行记》,史料价值极其珍贵,价值非常高,许多方面值得后学者去继续挖掘,从历史上观察,至少有以下四方面的重要价值值得重视。

1)客观地介绍了中亚、西亚、北非诸国的地理概貌、民情风物,是一部研究中世纪中亚、西亚、北非国家历史的重要地理著作。如前所述,杜环10年间历经康国等12个国家,大体相当于今天的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、斯里兰卡、亚美尼亚、叙利亚、伊拉克、伊朗、吉尔吉斯坦、土库曼斯坦、埃及、摩洛哥等地。撮其要者,可从物产、风俗、科技三方面进行观察。物产方面,记录拔汗那国“土宜蒲萄、馣罗果、香枣、桃、李”,石国“多果实,出好犬良马”,碎叶国,“皆以雪水种田,宜大麦、小麦、稻禾、碗豆、毕豆”。

大食国更是物产丰饶,“四方辐辏,万货丰贱,锦绣珠贝,满于市肆,驼马驴骡,充于街巷,每至节日,将献贵人,琉璃器皿,鍮石瓶钵,盖不可数算,粳米白面不异中华,其果有楄桃,又千年枣,其蔓菁根大如斗而圆,味甚美,余菜亦与诸国同,蒲萄大者如鸡子”,“又有荠树,实如夏枣,堪作油,食除瘴”。未禄国“又有细软叠布,羔羊皮裘,果有红桃、白木奈、遏白、黄李、瓜大者名寻支,十余人食一颗辄足,越瓜长四尺以上,菜有蔓菁、萝蔔、长葱、颗葱、芸台、胡苽、葛蓝、茴香、英韮、瓠芦、尤多蒲萄,又有黄牛、野马、水鸭、石鸡”[10]。中亚、西亚物产丰美,自张骞通西域以来,其特产大部分已通过丝绸之路传入中国,诸如胡桃、枣、大葱、胡豆、蒲萄、金桃、银桃、毛皮、玻璃等物种[11]。

然而,杜环《经行记》所记载的大量物种此时尚未完全传入中国,他的介绍势必引起国人的重视,丰富了国人的视野。记载风俗方面内容较为丰富,主要介绍了中、西亚所游历地民众衣食住行和禁忌、体育诸方面的情况,从《通典·边防》191~193卷分别列述有:拔汗那国,“国土有波罗林,林下有球场”,“至西海,尽居土室,衣羊皮叠布,男子妇人皆著靴,妇人不饰铅粉,以青黛涂眼而已”。师子国“人尽胡貌”,“人皆儋耳布裹腰”。拂菻国“男子悉著素衣,妇皆服珠锦,妇饮酒,尚干饼,多工巧,善织络,或有俘在诸国,守死不改乡风”。石国人喜饮“蒲萄酒、糜酒、醋乳”。对大食人的描写更是详实,“其士女环纬长大,衣裳鲜洁,容止闲丽,女子出门,必拥蔽其面,无问贵贱,一日五时礼天,食肉作斋,以杀生为功德;系银带,佩银刀,断饮酒,禁音乐”。“法唯从宽,葬唯从俭”。未禄人“用铁为城门,村栅连接,树人交映,四面合匝。其土沃饶,其人净洁。墙宇高厚,市廛平正”,“有打球节,秋千节,其俗礼天,不食白死肉及宿肉,以香油涂发”。苫国人“造屋兼瓦,垒石为壁,米谷殊贱,人多魁梧,衣裳宽大,有似儒服”。科技方面记载内容鲜少,主要有两处:一是称拂菻人“多工巧,善织络”,“琉璃妙者,天下莫比”。大秦人“善医眼及痢,或未病先见,或开脑出虫“,也就是讲大秦人医学发达,尤其是擅长外科。物产、风俗、科技诸方面的记录介绍,使唐代中国对中亚、西亚等国风貌、山川形势、生活习俗、社会状况有了较全面且准确的认知,拓展了国人的视野,有助于之后中西经济文化和科技的进一步交流。

2)首录了中国科技尤其是造纸术西传的真实情况。杜环《经行记》应记载有不少中西科技文化交流的内容,但遗憾的是现今留存在《通典·边防》193卷中仅有寥寥数语,“绫绢机杼,金银匠、画匠、汉匠起作画者、京兆人樊淑,刘泚,织络者,河东人乐阝睘、吕礼”,显见,怛逻斯战役被俘的几千人中有许多为工匠,“中国的纺织、造纸等技术由被俘士兵中的工匠传到了中、西亚各国”[12],从《通典》所引用的此段简略文字,表明几种现象,其一,杜环所经历的阿拉伯帝国阿拔斯王朝首府所在地库法确有中国工匠劳作,京兆人樊淑、刘泚、河东人乐阝睘、吕礼便是明证;其二,这些工匠从事着种类较多的技术劳作,有纺织者,有金银匠,也有画匠,后者实际为从事建筑绘画的工匠,第三,也是更重要的,便是有从事造纸劳作的,也就是说唐代中国造纸术传入到阿拉伯。这在全世界已是不争的事实,不仅国内目前高校流行的中西文化交流史的各种教材已有确论[13],也是外国学者公认的事实,法国学者沙畹在上世纪初就认为“造纸工业为中国之专利,自此役(怛逻斯之战)以后,大食人将中国俘虏至康国,造纸之术由是传布于回教诸国,而流传至西方。

日本著名学者石田之助承认,“唐怛逻斯战役被俘的中国士兵,其中有许多造纸工,他们被送往萨玛尔干,以他们为中心,在阿拉伯人统治的国家、建立起了最好的造纸厂,他们造出的纸很快变得非常有名并流传到西亚地区”[14]。从大量资料分析,在纸张传入中亚、西亚和南亚各地之前,这些地方还在使用树皮、羊皮、贝叶和埃及苇草当作书写和纪事材料,“康国之特产有纸,此物一兴,遂使埃及之草纸和旧用皮纸一概消灭,盖纸之为用,较之更为美观而便利也,考路程国土志,此纸盖由中国之俘虏输入康国,而在(ZiyaibnCalih)战胜中国一役之后,嗣后纸业发达,而为康国之重要特产,大地一切国家之人皆赖之”,怛逻斯战役俘虏为沙里(Salih)的儿子齐亚德所有,他们中的很多造纸工匠被带到撒马尔罕,建立了穆斯林世界的第一座造纸坊,不久,撒马尔罕纸就以其精美适用的优点闻名于大食统治下的亚洲各地。塔明一本·巴赫尔(Pamipl.b.Bahr)9世纪上半叶撰写的《回鹘行记》中,引述阿拉伯作家阿布·法德尔·瓦斯吉尔迪(AbalFadlal-Vasjirdi)话说,穆斯林不久前打了胜仗,虏获甚丰,掳来的一些人中的孩子就是现在在撒马尔罕制造上等纸张、各种武器和工具的人。阿拉伯学者比鲁民在《印度志》,卡兹维尼在《地里志》,还有《邦国道志》等书对此均有记载,“中国的战俘把造纸法输入撒马尔罕,当时,他们中有人知道造纸技术,于是采用了这种技术”[15],撒马尔罕纸成为撒马尔罕的特产,供不应求,方豪先生搜集史料讲:“9世纪中,回教作家裘希德(juhith)曾曰:`西有埃及苇纸,东有撒马尔干纸'”。

11世纪初之史家泰亚利比(Thaalibi)亦曰:“欲举撤马尔干之名产,则惟有纸。其纸已代自所用埃及之苇纸与羊皮之书卷,以其较美,亦较为便利而平滑也。此物仅产于撒马尔干及中国”[16]。撒马尔干造纸业建立后,因为有技术熟练的中国工匠操作,所造纸张精良,销路迅速扩大,引起了呼罗珊总督巴勒马基家族(al-Barãmika)的法德尔·伊本·叶海亚(al-FadlibnYahyã)的重视,在其赞助下,794年在哈里发的首都巴格达也开设了新的造纸厂,主要技术由撒马尔罕提供,肯定会有中国工匠的直接或间接重要作用。之后,帖哈麦,也门、大马士革、提贝利亚、特里波利, 哈马等地陆续建立起纸厂,9世纪传入埃及,再传至欧洲的西班牙、意大利及全世界。中国造纸术的传播使用,使阿拉伯纸终于代替中东传统的苇纸和羊皮,成为最便利适用的书写工具和包装用纸,不仅为阿拉伯的翻译事业奠定发展基石,也为10世纪阿拉伯科学的创造铺平了道路,是中华文明对阿拉伯文明乃至世界文明的重大贡献。

3)载录了8世纪中叶的阿拉伯宗教的发展状况。《经行记》专门记载了大食法、大秦法和寻寻法这三大在当时阿拉伯世界流行的宗教。大食法,也就是伊斯兰教,“不拜国王父母之尊,不信鬼神,祀天而已”,“其俗礼天”,反映其为一神教,“无问贵贱,一日五时礼天”,“每七日,王出礼拜,登高座为众说法”,“其俗每七日一假,不买卖”,“食肉作斋,以杀生为功德”,“断饮酒禁音乐”,“不食猪、狗、驴、马等肉”,“葬唯从俭”,记述了伊斯兰教的功课教俗和生活禁忌,同时还扼要记述了伊斯兰教的伦理道德,“奸非劫窃,细行谩言,安己危人,欺贪虐贼,有于一此,罪莫大焉”,“其大食法者,以弟子亲戚而作判典,纵有微过,不致相累”,“唯法从宽”,“人相争者,不至殴击”[9]。这极为客观准确地“记录了伊斯兰教的信仰、礼拜、斋戒以及行为规范、饮食、衣饰、禁忌等教义、教法及生活的最主要方面”[16],陈垣先生称杜佑是“中国典籍记回教事最早而又最正确者”[17],杜佑依据资料便是杜环《经行记》,由此推论,杜环是中国典籍记回教事最早而最正确者。

白寿彝先生更是在《中国伊斯兰纲要参考资料》中讲,杜环对“伊斯兰教义有相当正确的知识,他把他所知道的教义记载《经行记》里,遂成了伊斯兰教义之最早的中文记录,这在中国伊斯兰教史上也是一件大书特书的事”。大秦法即基督教分支———景教,寻寻法为火袄教,其中康国有神祠名袄,师子国有佛法寺舍,留存在《经行记》中对回教外其他宗教记载不多,但至少表明摩邻国有多种信仰,也使唐人最早知道了火袄教[17]。

4)最早记载非洲的地理著作。杜环的非洲之行,被称为中西文化的一个谜,《经行记》云:“摩邻国,在勃萨罗国西南,渡大碛,行二千里至其国,其人黑,其俗犷,少米麦,无草木,瘅疠特甚”,摩邻国由于可考资料稀少,难以定论,有学者考证杜环非洲之行始于勃萨,即伊拉克的巴士拉,后陆行,越过苏伊士地狭,到达埃及,走南路或沙漠到达摩邻,摩邻为马格里布,即为摩洛哥”[18],沈福伟先生认为摩邻国“它是厄立特里亚的阿克苏姆王国”[14],笔者认为前者较为可信。无论怎样,杜环是第一个确曾到达埃及北非的中国人,是有文字可考的第一个访问非洲的学者,《经行记》留下了记载北非的珍贵资料。

3 结 论

杜环作为唐朝军人,被俘后10余年,跋涉数万里,游历阿拉伯帝国10余个国家,成为8世纪中叶中国著名的旅行家,尤其他的非洲之行,是“有史可考的第一个到达非洲的中国人”,“可以说是一位行程最远且见多识广的旅行家”[19]。他著述的《经行记》虽仅残存不足2 000字,但却是记载中亚、西亚乃至非洲珍贵的第一手历史资料,它被《通典》等著作摘录引述后,对后世学者研究中亚、西亚地理形势、物产风俗、宗教信仰诸方面具有重要文献价值,它不仅开阔了国人的地理视野,增加了对中亚、西亚乃至对非洲的认知了解,更重要地客观真实地记录了伊斯兰教及伊斯兰文明,见证了中西文化交流尤其是纺织造纸术等中华文明对阿拉伯以及对世界文明的巨大贡献。杜环与《经行记》不失为中西文化交流乃至中西文明史上的见证者、凿空者。

参考文献:

[1]赵吉惠.三秦文化[M].太原:山西教育出版社,2006:499.

[2]〔法〕鲁保罗.西域的历史与文明[M].耿 ,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006:107.

[3]余太山.西域通史[M].郑州:中州古籍出版社,2003:191.

[4]彭树智,黄民兴.中东国家通史·伊拉克卷[M].北京:商务印书馆,2004:354.

[5]杜佑.通典·边防[M].长沙:岳鹿书社,1995:2 713.

[6]〔宋〕欧阳修.新唐书·西域传:卷221[M].北京:中华书局,2000:4 748-4749.

[7]〔元〕马端临.文献通考:卷339[M].北京:中华书局,1986:2 659-2663.

[8]〔唐〕杜环.往五天竺国传笺释·经行记笺注[M].北京:中华书局,2000.

[9]〔唐〕杜环.经行记笺注[M].北京:中华书局,2000:1-65.

[10]张国刚,吴莉苇.中西文化关系史[M].北京:高等教育出版社,2007:102-114.

[11]姚远.陕西科技史人物传略[M].西安:陕西科学技术出版社,1991.

[12]张国刚,吴莉苇.中西文化关系史[M].北京:高等教育出版社,2007:116-117.

[13]石田之助.《石田之助著作集》之《东与西》[M].东京:六兴出版社,1986.

[14]沈福伟.中西文化交流史[M].上海:上海人民出版社,2006:295;142-143.

[15]方豪.中西文通史[M].上海:上海人民出版社,2008:260.

[16]丁克家.《经行记》考论[J].回族研究,1991,(1):35-38.

[17]陈垣.明季滇黔佛教考[M].石家庄:河北教育出版社,2002:123,216.

[18]艾周昌.杜环非洲之行考辨[J].西亚非洲,1995,(3):31-137.

[19]吕卓民.古都西安·长安韦杜家族.西安:西安出版社,2005:185-186.