[1] 内蒙古自治区文物考古研究所《白音长汗:新石器时代遗址发掘报告》,第129~133页,科学出版社,2004年。本文图一八∶7、一九、二二、二三引自该书。

[2] 内蒙古自治区文物考古研究所《2016年内蒙古自治区文物考古研究所考古发现综述》,《草原文物》2017年第1期。

[3] 王刚《兴隆洼文化石雕人体像》,《中国文物报》1993年12月5日;王刚《从兴隆洼石雕人像看原始崇拜》,《昭乌达蒙族师专学报(北方民族文化)》1998年第3期。

[4] 同[2]。

[5] 承德地区文物保管所等《河北滦平县后台子遗址发掘简报》,《文物》1994年第3期。

[6] 刘国祥《红山文化研究》上,科学出版社,2015年。本文图六、一五引自该书。

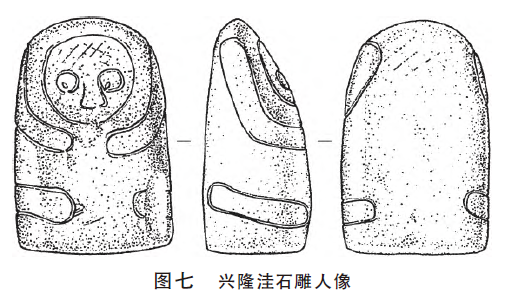

[7] 刘国祥《红山文化研究》下,第669页,科学出版社,2015年。本文图五、七引自该书。

[8] 邵国田《敖汉文物精华》,第13页,内蒙古文化出版社,2004年。

[9] 刘晋祥《翁牛特旗小善德沟遗址》,《中国考古学年鉴·1989》,文物出版社,1990年。

[10] 邵永海《读古人书之韩非子》,第189页,北京大学出版社,2017年。

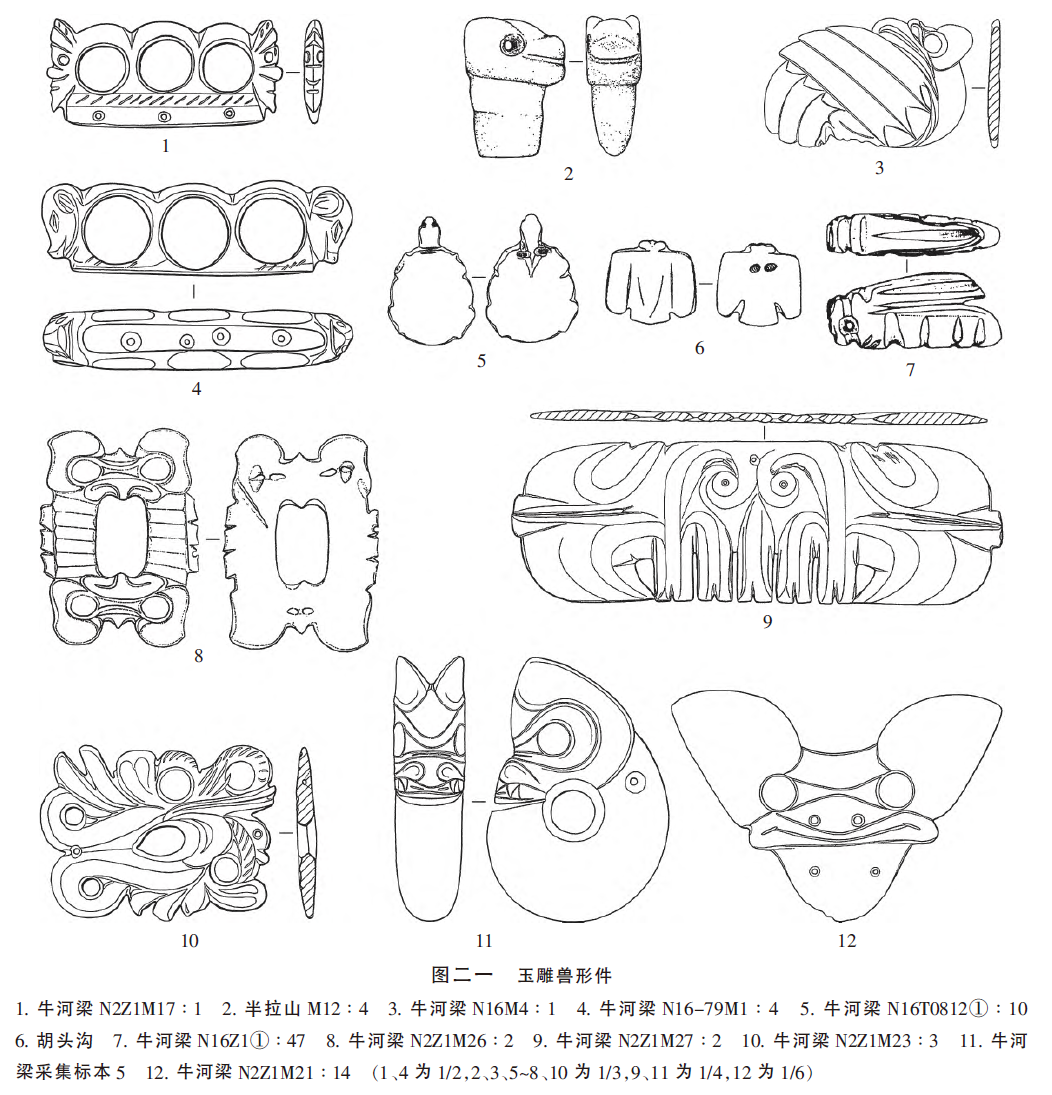

[11] 辽宁省文物考古研究所《辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报》,《文物》1986年第8期;辽宁省文物考古研究所《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003年度)》上,第17~39页,文物出版社,2012年,本文图八,一六∶4,二一∶1、8~10、12引自该书。

[12] 辽宁省文物考古研究所《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003年度)》下,文物出版社,2012年。本文图九~一一引自该书。

[13] 辽宁省文物考古研究所等《辽宁朝阳市半拉山红山文化墓地的发掘》,《考古》2017年第2期,本文图一二~一四,一六∶1、5,二一∶2引自该文;辽宁省文物考古研究所等《辽宁朝阳市半拉山红山文化墓地》,《考古》2017年第7期。

[14] 同[7],第676、677页。

[15] 郭大顺、张克举《辽宁省喀左县东山嘴红山文化建筑群址发掘简报》,《文物》1984年第11期。本文图一六∶2、3、6引自该文。

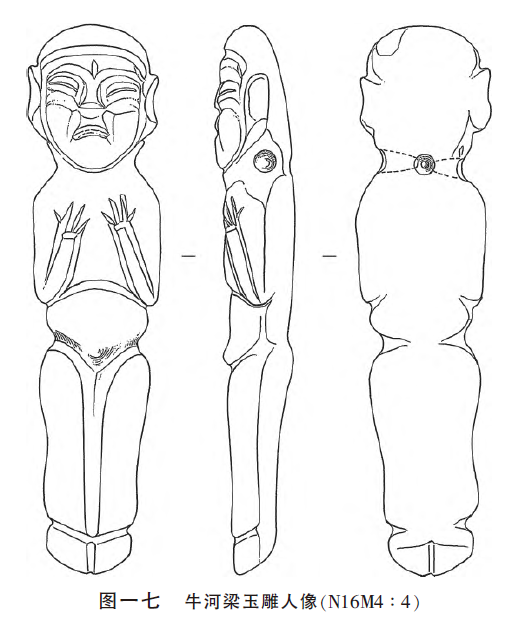

[16] 辽宁省文物考古研究所《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003年度)》中,文物出版社,2012年。本文图一六∶7、8,一七,二一∶3~5、7、11引自该书。

[17] 刘国祥《兴隆沟聚落遗址发掘收获及意义》,《东北文物考古论集》,科学出版社,2004年;中国社会科学院考古研究所等《玉器起源探索:兴隆洼文化玉器研究及图录》,第172、181、182页,香港中文大学,2007年,本文图四,一八∶1~6,二○引自该书。

[18] 中国社会科学院考古研究所等《玉器起源探索:兴隆洼文化玉器研究及图录》,第182、183页,香港中文大学,2007年。

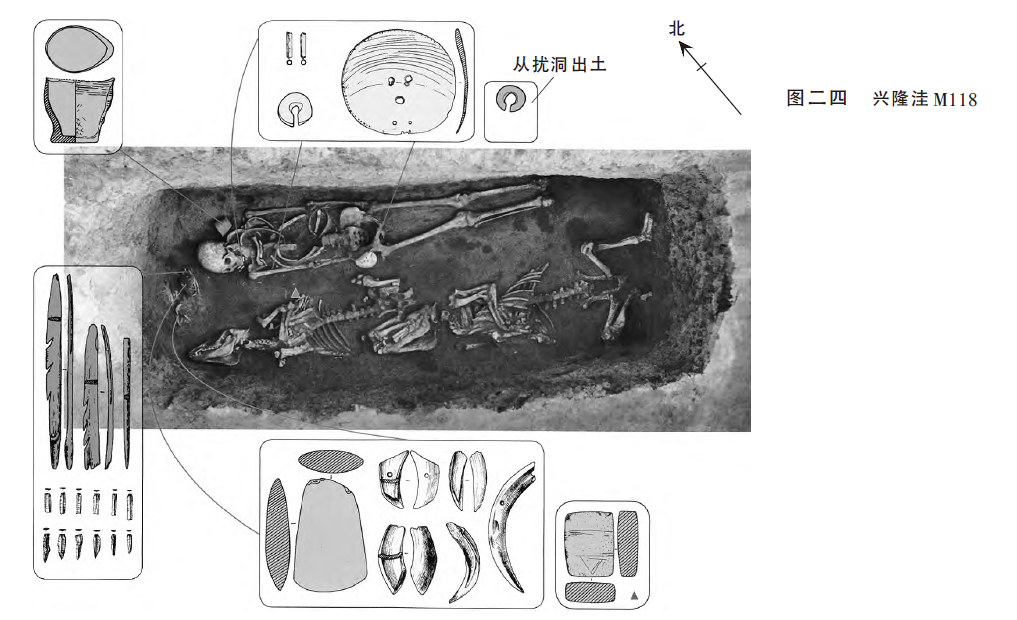

[19] 中国社会科学院考古研究所《内蒙古敖汉旗兴隆洼聚落遗址1992年发掘简报》,《考古》1997年第1期。

[20] 同[1],第304、306、315、318页。

[21] 刘国祥《兴隆沟聚落遗址发掘收获及意义》,《东北文物考古论集》,第67~70页,科学出版社,2004年。

[22] 方殿春、刘葆华《辽宁阜新县胡头沟红山文化玉器墓的发现》,《文物》1984年第6期。

[23] [日]宫本一夫著、吴菲译《从神话到历史:神话时代、夏王朝》,第190、191页,广西师范大学出版社,2014年。

[24] 同[18],第8页。

[25] 陈星灿《丰产巫术与祖先崇拜——红山文化出土女性塑像试探》,《华夏考古》1990年第3期。

[26] 中国社会科学院考古研究所等《半支箭河中游先秦时期遗址》,第6页,科学出版社,2002年;赤峰中美联合考古研究项目《内蒙古东部(赤峰)区域考古调查阶段性报告》,第27~34页,科学出版社,2003年;邱国斌《内蒙古敖汉旗新石器时代聚落形态研究》,《内蒙古文物考古》2010年第2期;国家文物局《中国文物地图集:内蒙古自治区分册》(上),第8页,西安地图出版社,2003年。

[27] 内蒙古文物考古研究所《克什克腾旗南台子遗址》,《内蒙古文物考古文集》(第2辑),中国大百科全书出版社,1997年。

[28] 辽宁省文物考古研究所《查海——新石器时代聚落发掘报告》,第58页,文物出版社,2012年。

[29] 同[18],第19页。

[30] 成璟瑭等《内蒙古赤峰魏家窝铺新石器时代遗址的发现与认识》,《文物》2014年第11期。

[31] 内蒙古文物考古研究所等《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2010年发掘简报》,《考古》2012年第3期;内蒙古文物考古研究所等《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2011年发掘简报》,《考古》2012年第7期。

[32] 杨虎、林秀贞《内蒙古敖汉旗榆树山、西梁遗址房址和墓葬综述》,《北方文物》2009年第2期。

[33] 吉林大学边疆考古研究中心等《吉林白城双塔遗址新石器时代遗存》,《考古学报》2013年第4期。

[34] 同[18],第156页。