克孜尔石窟

克孜尔第17窟卢舍那佛像的补证

一

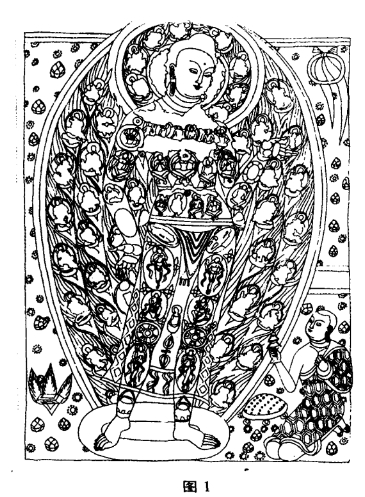

1906年,由格伦威德尔(A·Grünwedel)率领的“普鲁士皇家吐鲁番探险队”在克孜尔石窟活动时,曾从某个洞窟内剥走一块绘有一身造型奇特的立佛壁画。这块壁画现收藏在德国柏林印度艺术博物馆(Museum für Indische kunst Berlin),编号为MIK IIl8868,宽90厘米,高170厘米。Le coq,Waldschmidt,Die Buddhistische Spatantike in Mittelasie(《中亚古佛寺》),v01.6,p1.7.AKADEMISCHE DRUCK—u.VERLAGSANSTALT GRAZ AUSTRIA,1973.The grand exhibition of art in the Silk Road(《丝绸之路大美术展》),Tokyo,1996,p146,p1.159.从已公布的图片资料看,壁画的主要形象是一身站立在莲花上的佛。该佛像面向右侧,左手下垂握袈裟衣襟,右手曲臂上举,双脚跣足而立。在佛像身后的头、背光中,在放射性光焰的背景下,绘有许多小坐佛像。该立佛的身体部位,透过袈裟,可见有许多形象。在脐部,是束腰的须弥山——佛教圣山。以山为界,上方直至肩部,可见横向的三列形象,在宫殿建筑的背景下,中间一列是佛和菩萨,上下列均为天人群像。四肢部位,在多个椭圆形图案中绘有天人形象,左前臂绘有一只四足有尾的动物,在两腿膝盖处各绘一法轮;两腿之间靠下部,另绘两身双手高举在火焰中挣扎的瘦瘠之人。佛的颈部戴有项圈。另外,在佛的右脚旁,绘有一身着袒右袈裟双膝跪地的比丘,正向佛像礼敬(图版十一,1)。

图1立佛(克孜尔第17窟)

无独有偶,今天我们在克孜尔17窟内也发现一身与此像异常相似的立佛像(见图1)。该立佛被绘于左甬道外侧壁,除姿势与前述立像正好相反外,头背光中也绘有小坐佛像,身体上所绘图像也大致相同。不同处有二,一是在右臂上绘有一身四臂交脚而坐的阿修罗像,二是在双脚之间,在升起的火焰背景下,可见一身人物坐于缸中。立佛像也站立在椭圆形莲花上,其左脚旁也见一身着袒右袈裟、双脚跪地、右手持香炉礼敬的比丘像。

这两身酷似的立佛像,业经学者们研究,已确定出自同一洞窟。德国柏林所收藏的那幅壁画恰好原来位于17窟右甬道外侧壁,与现存窟内的立佛像相对。R.Jera-Bezard and M.Maillard著,Remarks on early esoteric Buddhist painting in Central Asia苏玉敏译,《论中亚地区早期的佛教密宗壁画》,见《新疆文物》2004年第2期,第113~119页。

对于此类在身体上绘有多种图像的佛像,自斯坦因于1901年在和田地区考察时率先在一块木板上发现以后,随着它在克孜尔、锡克沁及敦煌诸地石窟壁画以及一些佛教的帛画、纸画、石像和金铜像中频频出现,逐渐引起了学界的关注。对于此类图像的身份,即它的名称,学者们见仁见智,展开过热烈的讨论。直到1937年,日本学者松本荣一经过对《华严经》内容及流传情况的研究,最终确定此佛像即《华严经》中所述及的卢舍那佛。松本荣一《敦煌画の研究:華厳教主盧舍那仏图》(《敦煌画研究:华严教主卢舍那佛图》),东方文化学院,东京研究所,昭和十二年(1937年)。这一观点在此后较长时间内成为一种主流观点。直到1981年,美国学者何恩之(A?F?Howard)对此传统观点提出新的挑战。她改用《妙法莲花经》而不是《华严经》来诠释这一图像,提出了宇宙主释迦佛的新观点。A.F.Howard(何恩之),The Imagery of the Cosmological Buddha(《宇宙佛图象》).Leiden,1986.一石激起千重浪,学界又自发地形成正反两方,展开新一轮激烈的论争。赞同松本荣一观点的学者主要有:〔日〕吉村怜(《卢舍那法界人中像の研究》,《美术研究》第203号,1959年,第14~28页)、R.Jera-Bezard(见前揭文)、宿白(见《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,载《中国石窟·克孜尔石窟(一)》,文物出版社1989年,第10~23页)、李静杰(《卢舍那法界图像研究》,载《佛教文化》增刊,1999年,第1~51页)、赖鹏举(《丝路佛教的图像与禅法》,圆光佛学研究所,台湾,2002年)、殷光明(《敦煌卢舍那佛法界图像研究之二》,载《敦煌研究》2002年第l期,第46~56页);持不同观点的学者主要有:何恩之(见前揭书)、宫治昭(《宇宙主として释迦仏》,载《曼荼羅と輪廻》,立川武藏编,佼成出版社1992年,第235~269页)、林保尧(见《弗利尔美术馆藏北周石造交脚弥勒菩萨七尊像略考》,载《艺术学》第15期,1996年,第63~94页)、朴亨國(《ぃゎゅゐとぃぅ「人中像」とぃぅ名称にっぃて》,载《密教图象》第16号,1997年,第78~105页)、阎文儒(《云冈第十八窟内遍身刻千佛的大像》,载《云冈石窟研究》,广西师范大学出版社2000年,第305~312页)。自1901年初次发现此图像至今,一个世纪已过去了,关于它的命名仍未形成较为统一的看法。

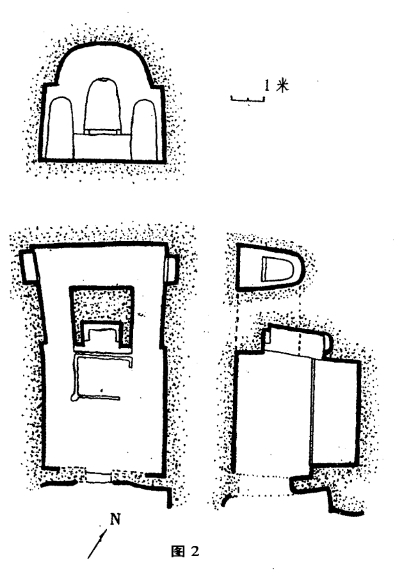

在此,我并非如以往的学者一样,要将所有此类图像再重新综合讨论一番,而拟将注意力主要集中于克孜尔17窟的图像上。纵观以往的研究,在方法上存在两个缺陷。一是过于注重将单个图像作横向的外部对比,而较少考虑单个图像自身与其所处具体环境的内在联系,如此,则图像所蕴含的深层次的佛教义理难以凸现;二是过于倚重以佛教典籍来间接诠释确定图像,如此,则正反两方皆可自由地在浩若烟海的佛典中采撷对己方有利的论据,各取所需,难以形成真正锐利的直接正面交锋,终至进入相持不下的拉锯局面。有鉴于此,在兼顾图像间对比和借力于佛典的同时,我拟从一个新的视角,运用新发现的材料,重新审视克孜尔17窟中的所谓卢舍那佛像,以期对松本荣一的传统观点能提供新的支持。图2克孜尔第17窟平面、剖面图克孜尔17窟位于谷西区西端。它是一个所谓的“龟兹式”的中心柱窟,分别由前室、主室和后室构成(见图2)。目前,前室已基本塌毁。主室的平面呈方形;正壁中部开一纵券顶龛,龛内塑像已毁;左右侧壁各绘两列“因缘佛传图”;门道上方的半圆形端面上绘“弥勒菩萨兜率天宫”说法图。顶部呈纵券形,在中脊处残存天相图,包括立佛、风神和日神等。在天相图两侧的券腹处各绘五列“本生故事”画。门道两侧原绘的供养人像现收藏于德国柏林。两块壁画的馆藏编号分别为MIKIII8875、III8876。主室正壁左右侧下方各开一纵券顶甬道与后室相连。两甬道顶部绘连续菱格图案,除了在外侧壁道口处各绘一身立佛,即卢舍那佛及一身跪姿比丘外,其余壁面各绘两列佛塔。后室平面呈长方形,顶为横券形。正壁绘“涅槃”图,前壁大部残失。顶部绘连续菱格图案。左右两端壁上各开一小券顶龛,龛内塑像无存。

从以上洞窟的概况介绍来看,17窟在建筑形制上与龟兹地区其他的中心柱窟并无区别,但在洞窟内壁画的题材内容及布局上则显示出某些自己的特点。一方面,在主室内所绘“因缘佛传”图、“弥勒菩萨兜率天说法”图、“天相”图,左右甬道所绘佛塔,以及后室所绘“涅槃”图,均与其他反映小乘佛教“唯礼释迦”思想的洞窟在布局和题材内容上并无二致。另一方面,在中心柱窟主室的券顶遍绘“本生故事”画,这在克孜尔石窟中是比较少见的,不同于大多数同类洞窟。据统计,在克孜尔现存的66个中心柱窟中(包括大像窟),除17窟外,仅有第7、13、69、114和178五个窟的主室券顶遍绘“本生故事”画。《克孜尔石窟内容总录》,新疆龟兹石窟研究所编,新疆美术摄影出版社2000年。本生,系指佛祖释迦牟尼在成佛之前,修“菩萨道”时所行善的种种事迹。而对以“本生”为题材内容绘画的偏爱,在一定程度上反映出本窟供养人在佛教信仰上的某种旨趣。更为引人注目的是,17窟左右甬道内出现了所谓卢舍那佛像,目前在克孜尔石窟中十分醒目,有必要着重讨论。

两身立像身后的头、背光中如前所述,均遍绘小佛,这种奇异的构图自然让人联想此前在犍陀罗地区发现的多件石雕作品。这些作品,均以较大的佛陀为中心,而在其左右两侧及上部出现了一些小型的佛像作陪衬。学界一般认为,这些石雕属于曾在犍陀罗流行的大乘佛教的所谓“法身”造像的范畴,即小佛像均是由中心的“法身”佛衍生而出的化佛。见赖鹏举前揭书,第44~48页。它反映了大乘佛教“十方三世”均有佛存在的思想,有别于小乘佛教“唯礼释迦”的理念。

两身立像袈裟上各种图像的分布,错落有致,井然有序。从其内容题材看,它描述了一个完整的佛教法界景象——三界(欲界、色界、无色界)六道(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)。基于此,有学者称之为卢舍那法界人中像。见吉村怜前揭论文和李静杰前揭论著。

总而言之,尽管17窟内壁画的题材内容主要反映了小乘佛教的思想,但是,不可否认,甬道的两身立佛又与大乘佛教的理念有着密切关系。何以会出现不同佛教派别的思想被反映在同一洞窟内呢?在我看来,这一看似矛盾的现象应与出生于龟兹的佛学大师鸠摩罗什的弘法历程息息相关。

据佛教文献记载,龟兹曾长期流行小乘“说一切有部”,玄奘、辨机《大唐西域记》,季羡林等校注,中华书局2000年,第54页。因而,罗什也是先学小乘,后因机缘巧合,又改宗大乘。由于罗什深厚的佛学造诣和崇高的声望,加之龟兹王族不遗余力地推崇,终使大乘佛教可以在原先小乘佛教占统治地位的龟兹登堂入室,逐渐流传开来。鸠摩罗什在龟兹弘法的事迹,已有多位学者进行了卓有成效的研究,参见《鸠摩罗什和中国民族文化》,新疆龟兹石窟研究所编,新疆美术摄影出版社2001年。作为大乘佛典之一的《华严经》,其理论的成熟形态,是北天竺僧人佛驮跋陀罗在刘宋永初二年(421年)于建康道场寺译出的六十卷《大方广佛华严经》(又称“晋译华严”、“六十华严”)。“它的出现,开辟了华严经学输入内地的新阶段。”魏道儒《中国华严宗通史》,江苏古籍出版社2001年,第23页。从《华严经》的翻译进程看,早在定型化的“六十华严”译出以前,自东汉以来一些所谓《华严经》的“单品”的别译本或节译本就已经出现,如东汉时大月氏人支娄迦谶在洛阳所译的《兜沙经》、三国时吴支谦所译的《佛说菩萨本业经》、西晋时竺法护所译《渐备经》以及东晋时鸠摩罗什所译的《十住经》等皆属此类。

众所周知,佛教绘画是佛教传播其教义的重要方式。它的创作,总是在佛教义理的基础上进行,即遵从于具体的佛教典籍,有一定的经本依据。在对照克孜尔17窟的立佛像进行经本依据探究时,我们意外地发现,在众多华严类经典中,对佛像身体上出现景物的描述文字,与壁画在细节上最为接近的并不是“六十华严”,而恰是鸠摩罗什所译的《十住经》。最早提出这一观点的学者是台湾圆光佛学研究所的赖鹏举先生,参见其前揭书,第88~89页。笔者由于工作之便,得以在其基础上在洞窟内面对壁画,又作了进一步的细致比对,因而一些发现与他不尽相同。

据魏道儒先生的研究,鸠摩罗什所译的《十住经》与《华严经》(“六十华严”)“十地品”的差别极小。魏道儒前揭论著,第51页。《十住经》主要讲了菩萨由低向高的十个修行阶位。其中第十“法云地”是菩萨可达到的最高修行阶位,是时菩萨已得“无碍解脱”,达到佛的境界。《十住经·法云地》云:“是时菩萨坐大莲花上,即时足下出百万阿僧祗光明,照十方阿鼻地狱,灭众生苦恼。两膝上放若干光明,悉照十方一切畜生,灭除苦恼。脐放若干光明,照十方一切饿鬼,灭除苦恼。左右胁放若干光明,照十方人身,安隐快乐。两手放若干光明,照十方诸天阿修罗宫殿。两肩放若干光明,照十方声闻人。颈放若干光明,照十方辟支佛。口放若干光明,照十方世界诸菩萨身,乃至住九地者。白毫放若干光明,照十方得位菩萨,一切魔宫隐蔽不现。顶上放百万阿僧祗三千世界微尘数光明,照十方诸佛大会。”《大正藏》册10,第528页。在华严类经籍中,《十住经》是唯一明确地将佛身体的各具体部位与六道众生的一一对应关系点出的。由前述佛身上的图像可知,它们是大致符合经文的。尤为值得一提的是,如前所述,立佛颈戴项圈——一种常见的菩萨饰件,这一罕见的现象实际正是在暗示该佛是由菩萨阶层修行而来的。所以,有学者推测,罗什在龟兹生活时,像《十住经》一类的华严类佛典可能就已出现在当地了。见赖鹏举前揭论著,第81页。这一见解还是有一定道理的。

前秦建元十八年(382),前秦将军吕光以兵迎罗什至凉州。此后,龟兹一地的大乘佛教并未就此急剧式微。相反,从一些迹象看,它仍保持着一股发展的余势。公元394年,兼通大小乘的龟兹高僧昙摩跋檀在龟兹金华祠译出大乘典籍《佛说称扬诸佛功德经》。《梁高僧传》卷一○。在北魏太武帝灭佛时,从大乘佛法盛行的高昌避乱至龟兹的沙门法朗就受到龟兹国王之礼遇,后圆寂于此。《唐高僧传》卷二。公元585年,南天竺沙门达摩笈多路经龟兹,被当地笃好大乘的国王所挽留,停住两年,为僧众讲说《说(念)破论》、《如实论》。《大正藏》册14,第105页。这也难怪日本学者羽溪了谛曾慨叹说:“罗什以后达摩笈多时代之龟兹国王,皆寄心大乘教。”〔日〕羽溪了谛著、贺昌群译《西域之佛教》,商务印书馆1999年,第194页。

17窟内的供养人像,即出资建造洞窟的施主像也非常引人注目。从德国柏林印度艺术博物馆赠送给龟兹石窟研究所的照片看,引荐僧在前面引导,随后是一群衣着华丽的世俗人物。其中,有一身人物,腰挎长剑,脑后绘有佛教绘画中天人及其以上阶层才可能有的圆形头光。尽管目前无法知道他的姓名,但可以确定其身份是一位龟兹国王。在龟兹石窟壁画的供养人像中,最引人注目的是那些衣着华丽、腰挎长剑并且脑后带只有佛教中天人才有的圆形头光的男性形象。由于国际语言学家的不懈努力,随着克孜尔205窟及69窟的此类男性供养人像旁边所附古文字被先后解读,他们的身份被确定。前者是隋末的一位龟兹国王Tottika,(见F.H.L?DERS:Weitere Beitr?ge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan《东突厥故地的历史与地理》,Berlin,1930.),后者则是姓名见于新旧《唐书》的龟兹王苏伐勃驶Swarnapuspa(见中川原育子《クチヤ地域の供养者像に関する考察》(《关于龟兹供养人像的考察》),名古屋大学文学部研究论集135,1999年,第89~120页)。因此,对那些带头光的世俗供养人,学界一般趋向于他们是历代热心支持佛教的龟兹国王。至于他们的画像为何会带头光,目前还未见到较为合理的解释。笔者认为,由于龟兹语中的??ktemts soy可以和犍陀罗俗语的devaputra(天子)对译,而后者则是贵霜国王的自称(见林梅村《古道西风》,三联书店2000年,第12页)。所以龟兹国王也认为自己和天(deva)有密切联系,是天之子。这种“王权天授”的观念被龟兹国王表现出来,就是在自己的供养人像脑后也加上只有佛教天人及其以上阶层才具有的圆形头光。

17窟的建造年代,法国学者R.Jera—Bezard认为是在六世纪中期左右,最晚不会超过六世纪后期;见R.Jera-Bezard and M.Maillard前揭文。宿白先生将之归入第二阶段,“大约接近于公元395±65~465±65,以迄6世纪前期”;见宿白前揭文。龟兹石窟研究所定为约公元6世纪。霍旭初《克孜尔石窟的分期问题》,载《考证与辨析——西域佛教文化论稿》,新疆美术摄影出版社2002年,第337~362页。以上这些结论,有的是从艺术风格对比分析得出的,有的是以考古石窟类型分析得出的,有的还辅以碳14放射性同位素的年代测定方法。尽管在该窟的具体年代上还存在分歧,在本文即将杀青时,承蒙原香港大学教授Rajeshwari Ghose女士来信告知,德国柏林印度艺术博物馆也曾从其馆藏的克孜尔17窟的壁画中取了标本,进行碳14的年代测定,数据为公元237~320年。目前这一数据大大超前于以往的所有数据。据说该馆馆长Marianne Yaldiz又结合洞窟壁画的艺术风格,进而撰文判定17窟为克孜尔的早期洞窟。目前我因还未见相关的报告及论文,姑且先将这一消息披露于此。但是,大乘佛教仍在龟兹流传的公元6世纪则是各家均可接受的一个大致年代。

通过以上的分析,无论从17窟内壁画的题材内容,还是从龟兹佛教流传的背景,抑或是洞窟的建造年代及供养人等方面因素考虑,卢舍那佛像在窟内出现也就在情理之中、不足为怪了。

二

从佛教美术考古的角度看,在确定图像的题材内容时,仅仅对图像自身分析讨论的研究,仍是比较危险的。此前,前人将17窟中的卢舍那佛像与同类作品进行比对是必要的。不过,我拟做的比对并非如以往绝大多数研究者一样,是将数量众多的各处所出作品尽可能全部拿来作笼统比较,而是仅有针对性地挑选身份已经确定无疑,类似考古学上所谓的“标型器”的作品进行比对。这类作品直至20世纪末才被发现。囿于材料,此前的研究者是没有条件做这类研究的。

1988年,考古工作者在考察河南安阳灵泉寺的大住圣窟时,在这个建于隋朝的窟内发现一身石雕坐佛像。在这身石雕坐佛的袈裟上,由胸部至下摆处,以简练的手法依次刻出了五个形象:飞天、人、牛、在火中挣扎的人、瘦骨嶙峋的人。最重要的是,此像脑后圆形头光左侧,竖刻有“卢舍那佛”四字。由于这一题刻的存在,则这身坐佛即是卢舍那佛已确定无疑了,而其袈裟上的五个形象应分别是天、人、畜生、地狱和饿鬼五道的象征。河南省古代建筑保护研究所《河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟》,载《文物》1988年第4期,第l~14页。

图3卢舍那佛(阿艾石窟)

1999年,新疆库车县的一位农民在克孜利亚大峡谷内采药时,意外地发现了一个佛教洞窟,此洞窟后来被命名为阿艾石窟。在这一不仅保存有精美“汉风”壁画而且还有不少汉文榜题的建于中唐的洞窟内,人们再次发现了一身卢舍那佛像(见图3)。位于右侧壁的这身尊像的袈裟上,在腹部绘有被蛇形龙环绕的束腰形的须弥山,山下可见一匹奔马;胸部绘有坐在宫殿内的众天人;手臂上绘出四足动物及手持日月的四臂阿修罗形象;大腿部位可见两身武士及两身世俗人物在做供养。尽管小腿部位壁画已残失,我们仍有理由推测应有地狱和饿鬼的场景(图版十一,2)。在距阿艾石窟不远的库木吐喇石窟大沟区第9窟中,我们可以见到一幅较为完整的唐代卢舍那佛壁画。这幅壁画与阿艾石窟中的卢舍那佛很相似,在其腿部,可以见到牛头马面正用叉子扎为烈火烤灼的大鼎中人物的地狱场面(见《中国新疆壁画全集·库木吐喇》,新疆美术摄影出版社、辽宁美术出版社1995年,图版193)。这身立佛脑后的圆形头光右侧,在一个长条形的榜题栏内,赫然有墨书竖写“清信佛弟子寇庭俊敬造卢舍那佛”字样。由这一供养人所留榜题的内容,这身卢舍那佛的身份也得以确定。新疆龟兹石窟研究所《库车阿艾石窟第1号窟清理简报》,《新疆文物》1999年3~4期合刊,第67~71页。

上述的这两身卢舍那佛像尽管造于不同时间和不同地点,其构图的繁简程度也不尽相同,但是,佛身上所刻绘的三界六道(或五道)图像题材内容及善道位于上部、恶道位于下部的总体构图,应该说与克孜尔17窟内的卢舍那佛像有着渊源关系。大住圣窟及阿艾石窟中的佛像,之所以会被制作者刻意加上卢舍那的尊名,显然他们认为这类佛像与常见的释迦牟尼是有差异的。这种差异,在我看来,主要就是前者佛衣上所绘出的三界众生像,在后者从未发现。至此,克孜尔17窟内的两身立佛之卢舍那佛身份也进一步得以确定。

三

为什么卢舍那佛像会出现在17窟的甬道内呢?从目前克孜尔石窟中心柱窟看,甬道及后室绝大多数均绘以佛“涅槃”为题材内容的系列画面。如前所述,17窟也不例外。然而,实际上并没有任何一部关于涅槃的佛典提及卢舍那佛,那么它们又何以会出现在有关涅槃的画面上呢?

据《长阿含·游行经》记载,在佛即将涅槃前,阿难请求佛能够最后再宣教于众弟子。于是佛告诫阿难,在他灭度后,只有那些皈依佛法的弟子,才是“真我弟子第一学者”。《大正藏》册1,第15页。在此,佛最后一次强调了皈依佛法的重要性。而17窟内的卢舍那身上绘出佛教法界诸相,显然是以“法身”形象出现的具体表现,正是佛法的象征。两身立佛脚下均绘有正在礼敬的比丘形象,这个画面不正是佛遗训的图像化表现吗?

最后,需要指出的是,克孜尔17窟内的卢舍那佛像袈裟上的三界六道图像是分别绘在两身立佛身上的。这种构图布局是独特的,与后来出现的诸像集中绘于一身佛像上是不同的。一方面,可能是出于中心柱窟的左右对称构图的需要;另一方面,正如鸠摩罗什所译的《十住经》与“六十华严”相比仍属未成熟的形态一样,克孜尔17窟甬道内的两身立佛像,相对于以后出现的卢舍那佛像而言,可视为此类佛像初级阶段的作品。

(王志兴同志为本文绘制了线描图,谨此致谢)

(作者单位:新疆龟兹石窟研究所)