麦积山石窟

学术文摘丨麦积山石窟文物保护历程回顾与思考

摘要: 《中国文化遗产》2016年第1期 麦积山石窟文物保护历程回顾与思考马千 摘要:麦积山石窟历史上由于多次地震和自然与人为因素的破坏,导致窟群塌毁,窟内塑像、壁画产生多种病害,石窟保护面临严峻的形势。从20世纪70年代至今,麦积山石窟管理部门采用传统工艺与现代科学技术相结合的办法,对濒临损毁的文物进行了全面地修缮和抢救性保护。文章回顾了麦积山石窟的文物保护历程,对各个阶段的保护手段和保护成果进行了梳理

马千

摘要:麦积山石窟历史上由于多次地震和自然与人为因素的破坏,导致窟群塌毁,窟内塑像、壁画产生多种病害,石窟保护面临严峻的形势。从20世纪70年代至今,麦积山石窟管理部门采用传统工艺与现代科学技术相结合的办法,对濒临损毁的文物进行了全面地修缮和抢救性保护。文章回顾了麦积山石窟的文物保护历程,对各个阶段的保护手段和保护成果进行了梳理总结和理论探讨,提出了麦积山石窟保护未来发展的方向。 关键词:麦积山石窟;文物保护;环境监测;传统保护与现代科技保护 1. 麦积山石窟地理概况

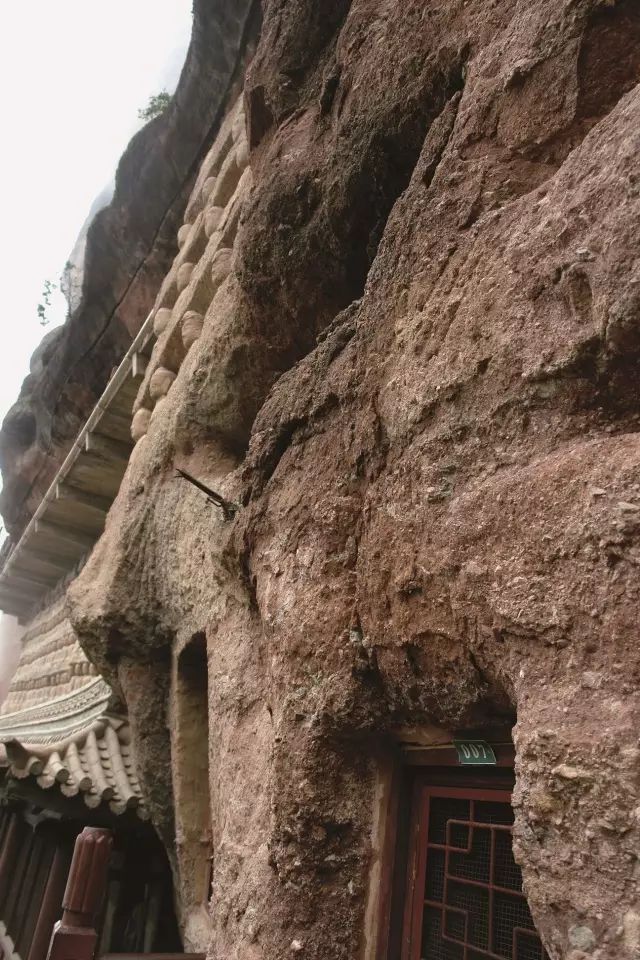

麦积山石窟坐落于秦岭西端,小陇山林区崇山峻岭中。其山形独特,如农家积麦之状,山体呈85度倾斜角,地质构造属侵蚀性低山丘陵区,崖体岩石裸露,为第三纪紫红、砖红色砂砾岩。砂砾岩主要胶结物为泥,且含有铁和钙质,分布极不均匀,质地粗糙,易分化,胶合程度差,难以精刻细雕。主要成分由黑云母花岗岩、闪长岩、墨云母石英片岩,少量石英岩和变质砂岩等古化变质岩组成。 区内地形复杂,山峦起伏,相对高差大,气候垂直和区域性差异显著。由于深居内陆,远离海洋,大陆性气候特征明显。它位于东经106°,北纬34°02′,海拔1742米,属于暖温带、湿润、半湿润气候区域,年平均气温8°,年平均降雨量800~1000毫米,年蒸发量920毫米,蒸发量略高于降雨量,一般年份降雨量集中于7、8、9三个月,相对湿度在70%左右,森林覆盖面积大,植被丰富,动物种类繁多。

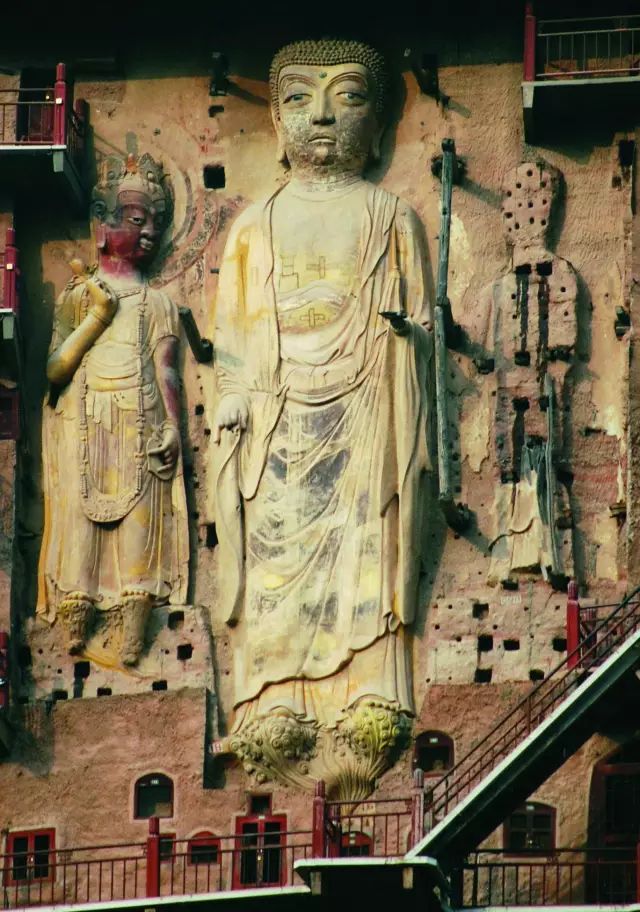

图01/加固维修后的第98窟大佛 麦积山所处的天水地区,属地震多发带,地震基本烈度为七度。据史料记载,隋开皇二年(582年)和唐开元二十二年(734年),天水地区曾经发生两次大的毁灭性的地震,造成麦积山第4窟(散花楼,为北周开凿)、第5窟(牛儿堂,为隋末初唐开凿)前部柱檐大面积塌毁,中部窟群大部分塌毁,山体崖面裂隙纵横,危岩高耸。至今仍可以看到当初地震对石窟造成的毁坏痕迹,有些窟龛残留在断崖上,在西崖中下部洞窟内有时断时续2~3厘米平行于崖面的贯通裂隙,部分岩体存在崩塌之险。 除地震外,大气降水、光照、渗水、潮湿、风化,鸟雀、虫做窝、鼠患等自然因素,以及题字、刻画、烟熏等人为因素都对麦积山山体及洞窟文物造成极大危害。

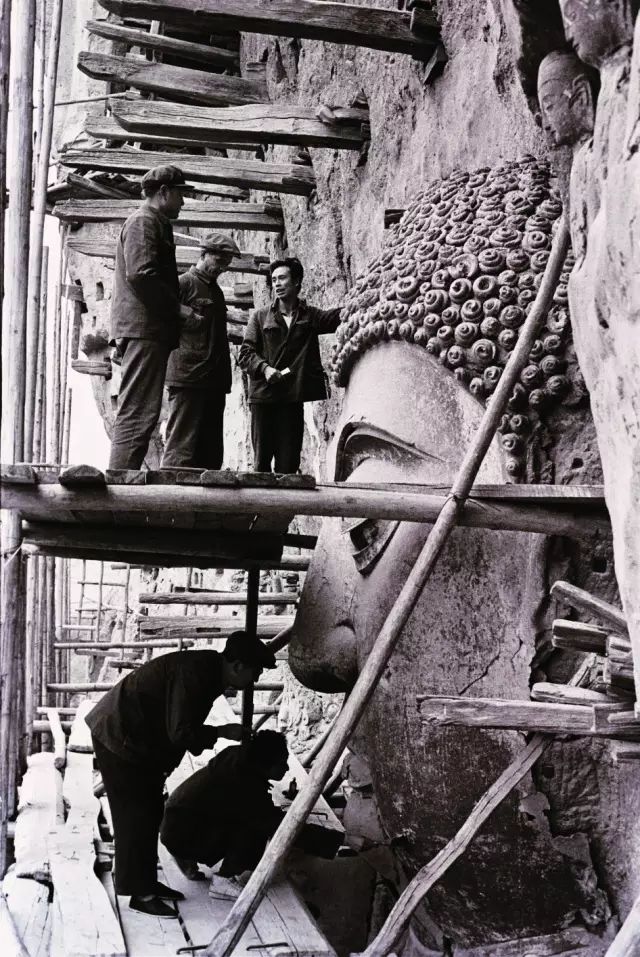

图01/加固维修后的第98窟大佛 麦积山所处的天水地区,属地震多发带,地震基本烈度为七度。据史料记载,隋开皇二年(582年)和唐开元二十二年(734年),天水地区曾经发生两次大的毁灭性的地震,造成麦积山第4窟(散花楼,为北周开凿)、第5窟(牛儿堂,为隋末初唐开凿)前部柱檐大面积塌毁,中部窟群大部分塌毁,山体崖面裂隙纵横,危岩高耸。至今仍可以看到当初地震对石窟造成的毁坏痕迹,有些窟龛残留在断崖上,在西崖中下部洞窟内有时断时续2~3厘米平行于崖面的贯通裂隙,部分岩体存在崩塌之险。 除地震外,大气降水、光照、渗水、潮湿、风化,鸟雀、虫做窝、鼠患等自然因素,以及题字、刻画、烟熏等人为因素都对麦积山山体及洞窟文物造成极大危害。  图02/第13窟大佛修复场景 2. 20世纪麦积山石窟抢救性保护 2.1. 20世纪四五十年代

图02/第13窟大佛修复场景 2. 20世纪麦积山石窟抢救性保护 2.1. 20世纪四五十年代 早期麦积山石窟的保护和管理主要由附属寺院瑞应寺的僧人负责。民间的善男信女和地方官吏也经常参与石窟寺院的保护与修缮[1]。1941年,天水籍学者冯国瑞先生第一次来到麦积山,看到遍布山岩的石刻、摩崖造像,立刻就被这些精美绝伦的艺术珍品所震撼吸引。他仅用两个月的时间,就编著了《麦积山石窟志》一书。麦积山石窟由此进入学术界的视野,吸引诸多学者与专家来此进行考察研究,被誉为“雕塑陈列馆”的麦积山石窟得以享誉海内外。 为了保护麦积山石窟艺术,冯先生提出修建保存文物的博物馆,“供世观览”的建议。1944年2月,冯先生携同刘文炳教授再次赴麦积山石窟考察。这次考察,主要完成对石窟的编号(共编有121号,每号详注说明)及测绘工作(平面草图)。随后写成《调查麦积山石窟报告书》,提出保护和维修方案与意见,并呈报国民党甘肃省政府。

图03/第13窟大佛加固维修后 为了规划修补栈道围栏工程,冯先生多次游说当时的天水专员胡受谦,争取保护资金。1946年10月终获胡受谦的支持,由冯先生主持,历时两月之久,修补了东崖卧佛洞到牛儿堂的栈道工程,并修筑“麦积山馆”五楹,供考察研究者起居用。 在冯先生的多方倡议下,1947年2月成立了“天水麦积山石窟建修保管委员会”,拟订对有重要史迹洞窟修补计划,内容涉及多处洞窟,如第3、4、5、28、30等窟(雕塑、壁画等)加固、寺院建筑维修及麦积山周边景观和相关佛教遗迹的治理等。后因各种原因未能实现。 2.2. 20世纪五六十年代

图03/第13窟大佛加固维修后 为了规划修补栈道围栏工程,冯先生多次游说当时的天水专员胡受谦,争取保护资金。1946年10月终获胡受谦的支持,由冯先生主持,历时两月之久,修补了东崖卧佛洞到牛儿堂的栈道工程,并修筑“麦积山馆”五楹,供考察研究者起居用。 在冯先生的多方倡议下,1947年2月成立了“天水麦积山石窟建修保管委员会”,拟订对有重要史迹洞窟修补计划,内容涉及多处洞窟,如第3、4、5、28、30等窟(雕塑、壁画等)加固、寺院建筑维修及麦积山周边景观和相关佛教遗迹的治理等。后因各种原因未能实现。 2.2. 20世纪五六十年代 新中国成立后,国家接管了麦积山石窟及寺院,僧徒陆续还俗。1952年至1953年,天水专署组织资金与人力,对山体上糟朽的栈道重新进行了修缮。西北局文化部和中央人民政府文化部先后委派专家对石窟全面勘察,“为了配合栈道修建,勘察工作,成立了临时性的管理修理机构,把东、西两崖窟龛内所有剥落的影塑和残头断臂及一些零星文物,全部清点造册移存山下瑞应寺东配殿后坡上的麦积山馆里,后续工作由修建委员会驻山干部负责继续清点保管,文物移存清册工作之后,上报中央人民政府文化部社会文化事业管理局。” [2] 1953年9月1日正式成立麦积山石窟文物管理所。文管所对洞窟上由于地震、潮湿、风化、空鼓、支架糟朽造成的脱落塑像和壁画进行收集、编号、整理,存入作为临时性存放地的瑞应寺、第44窟和第2窟,后在寺院东北角建立简易文物库房。正式建造文物库房是在20世纪70年代,所有洞窟中移下的塑像和壁画,以及收集、捐赠、征集的文物才得以存入库房保存。1961年3月4日,国务院公布麦积山石窟为第一批全国重点文物保护单位。

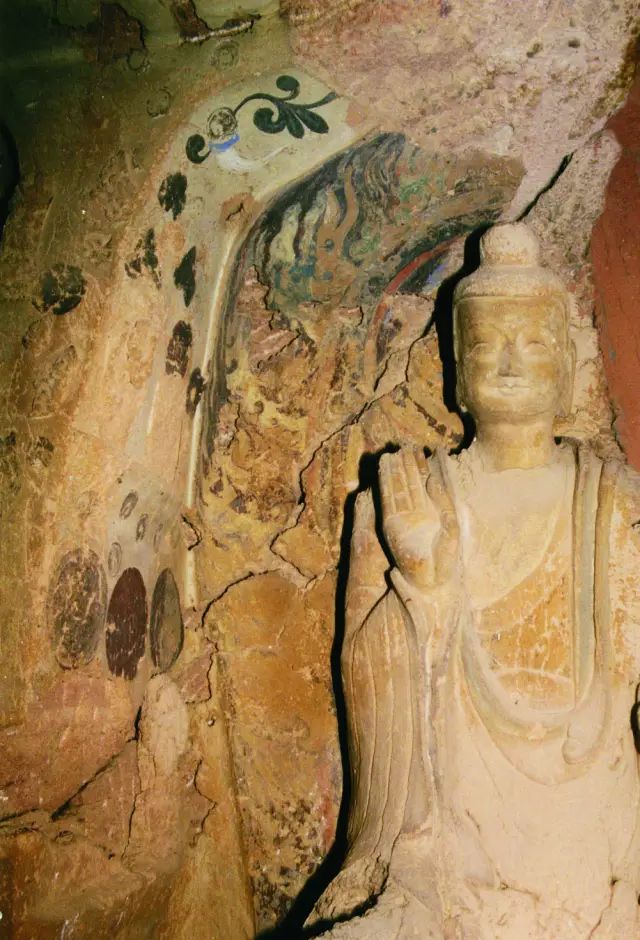

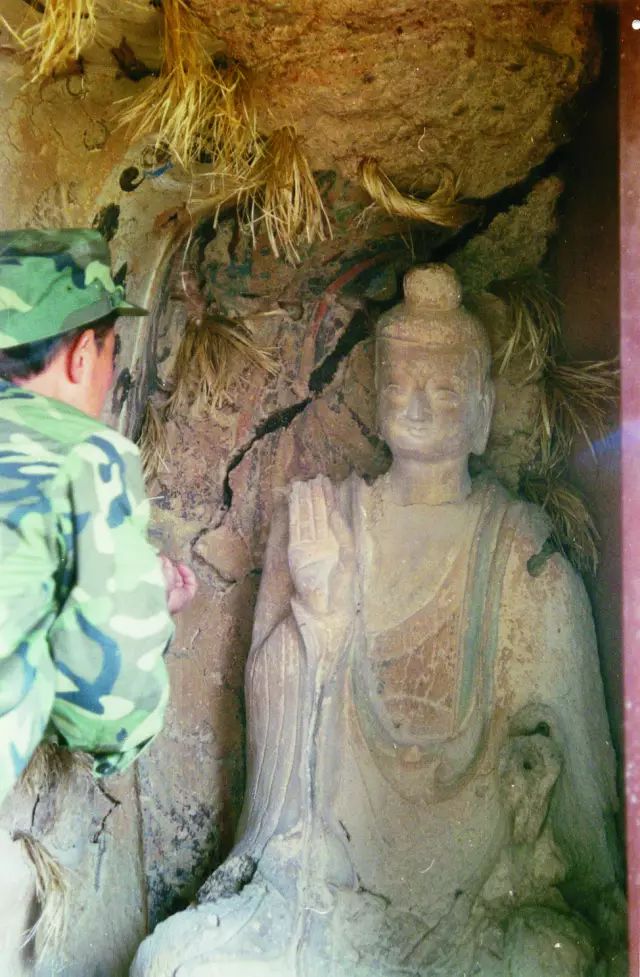

图04-1/第9窟内胁侍菩萨加固修复后

图04-1/第9窟内胁侍菩萨加固修复后 图04-2/第9窟内胁侍菩萨加固修复后 2.3. 20世纪七八十年代

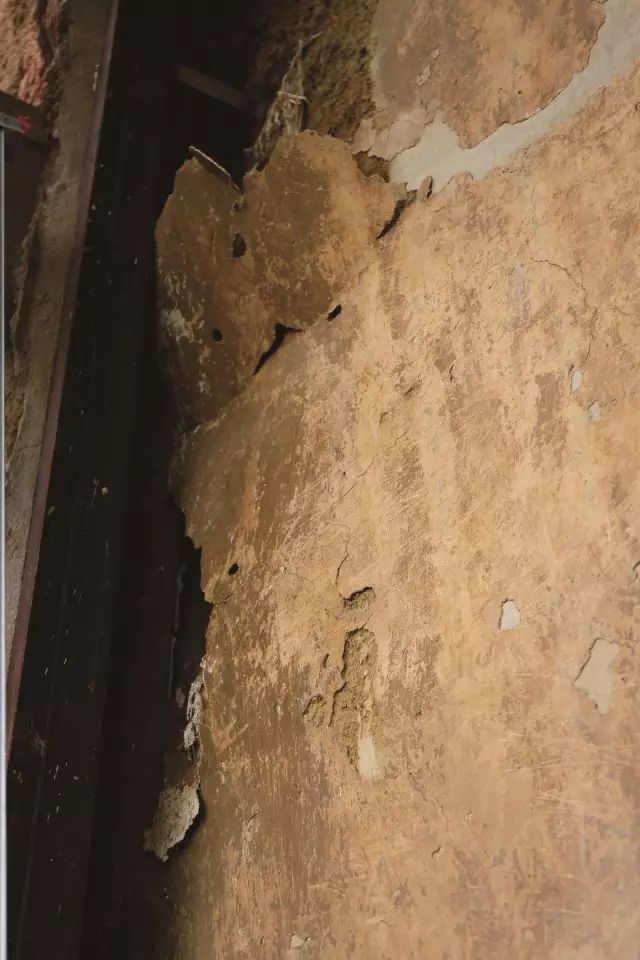

图04-2/第9窟内胁侍菩萨加固修复后 2.3. 20世纪七八十年代 麦积山石窟内壁画、塑像等所采用的基本材料均为黄土,在黄土内添加了一定量的细沙,还有棉、麻、麦草及其他的成分混合制成特殊的泥质。根据分析取样,壁画地仗层为三层,即粗泥层、细泥层和白粉层,每个洞窟粗泥层厚度不均匀,文物质地比较脆弱。经历了一千多年的岁月洗礼后,窟内出现了多种病害:如壁画及背光空臌、起甲、褪色、霉变、地仗层酥碱;塑像木制骨架或芦苇秸杆糟朽,泥塑与窟壁主牵拉桩糟朽,剥蚀严重[3]。 通过分析研究,造成以上病害的因素如下: ⑴自然环境因素:石窟地处秦岭山脉西端小陇山林区的边缘地带,雨水丰沛,常年阴雨潮湿,洞窟内渗水严重,砂砾岩风化,大量碎石和鸟鼠粪便填入壁画,使壁画内聚力减弱,颜色层与地仗层酥碱风化严重,并产生裂隙,造成大面积起甲、空臌和脱落。⑵外力因素:众多的洞窟在地震中被破坏,空臌的壁画受震坠落,塑像内部木质骨架与主牵拉桩年久松动,受震后整个塑像发生位移向前倾斜,部分已脱离崖面。⑶动物因素:由于独特的自然环境,大量的燕雀、鸟虫、鼠类长期栖息此地,并经常在洞窟上做窝、排泄粪便。⑷人为因素:历史上的战乱使洞窟成为老百姓的避难所。⑸制作因素:壁画、塑像的制做工艺粗造,胶合材料老化,造成壁画颜色层与地仗层结构脆弱,塑像开裂现象严重。

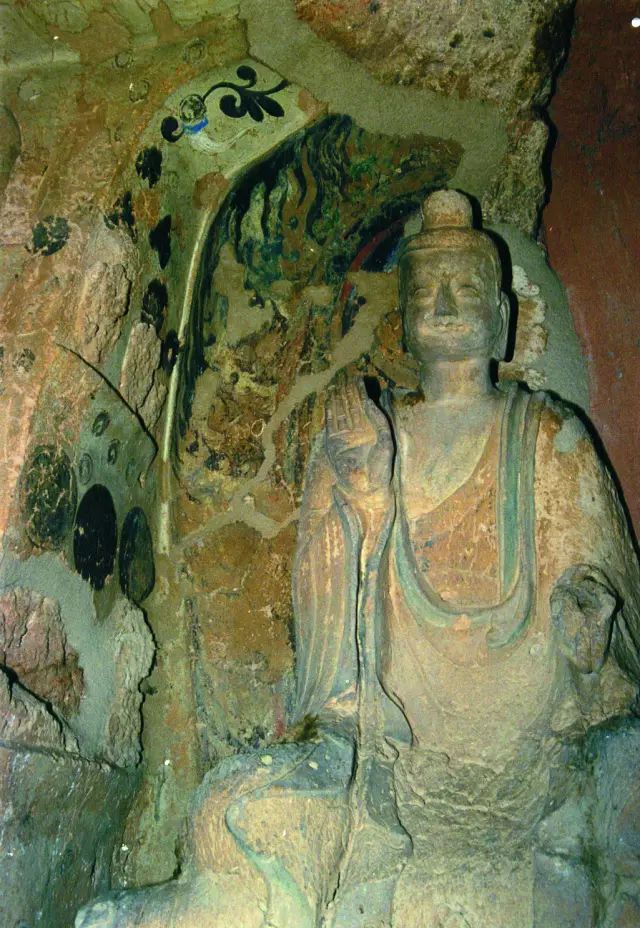

图05/第133窟壁画边缘加固 1972年,国家文物局召集专家对石窟提出维修方案。在多次试验论证后,1978年5月,国家文物局批准同意确定为非预应力锚杆配合钢筋挂网喷射混凝土的“喷锚支护”加固方案,即后来的称为“喷、锚、粘、托”加固[4]方案。工程于1984年4月结束,完成主要工程量:喷护总面积9100平方米,其中打锚杆2300根,总进尺12500米;架设钢混结构新栈道1000米。 麦积山石窟山体维修加固工程是我国首创在石窟寺运用科学技术手段,在不改变岩体原状的原则下,成功地用了“喷、锚、粘、托”等新型的加固技术,排除了隐患,该工程技术获得了国家科技进步三等奖[5]。 1980年代初,也就是石窟维修加固工程后期,由于东、西崖大佛长期受风雨侵蚀,面临塌毁的危险。第98窟摩崖大佛腰部横向断裂,缝隙大约在10厘米以上,左臂下垂,服饰脱落缺失;右侧菩萨胸部、腹部断裂严重,裂缝大约有15厘米以上,右臂大部分缺失,仅存手部;佛与菩萨发髻残缺不全,双足缺失严重,足下云头残破。针对洞窟残损状况,特邀请敦煌研究院修复专家研究制定第98窟(即西崖摩崖大佛)加固维修方案,确定以拉、锚、粘、托为主,并对有根据的部位进行必要的复原[6]。对濒临倒塌的部位进行前期的捆绑防护,在已脱离崖壁或即将脱离崖壁的残损塑像上钻孔,超越塑像本身直达崖壁深处,然后插入螺纹钢筋,再在孔内注入加膨胀剂的高标号水泥浆使其凝固后与山体紧密托连,再将脱离崖壁的塑像复位,在塑像表面拉锚的位置(取块加“十字”条形固架,再恢复表层泥层),通过粘结修补等一系列重要措施,在锚杆末端处卡上钢板,最后用螺丝旋紧固定,从而达到加固维修目的。其中主佛有14处,右侧菩萨9处,共计23处锚固点。这样使裂隙恢复了稳固性,同时对主佛及右侧菩萨和衣饰进行了复原修复,还有两尊造像的边缘进行了加固。其余部位残损严重,以保持现状为主。

图05/第133窟壁画边缘加固 1972年,国家文物局召集专家对石窟提出维修方案。在多次试验论证后,1978年5月,国家文物局批准同意确定为非预应力锚杆配合钢筋挂网喷射混凝土的“喷锚支护”加固方案,即后来的称为“喷、锚、粘、托”加固[4]方案。工程于1984年4月结束,完成主要工程量:喷护总面积9100平方米,其中打锚杆2300根,总进尺12500米;架设钢混结构新栈道1000米。 麦积山石窟山体维修加固工程是我国首创在石窟寺运用科学技术手段,在不改变岩体原状的原则下,成功地用了“喷、锚、粘、托”等新型的加固技术,排除了隐患,该工程技术获得了国家科技进步三等奖[5]。 1980年代初,也就是石窟维修加固工程后期,由于东、西崖大佛长期受风雨侵蚀,面临塌毁的危险。第98窟摩崖大佛腰部横向断裂,缝隙大约在10厘米以上,左臂下垂,服饰脱落缺失;右侧菩萨胸部、腹部断裂严重,裂缝大约有15厘米以上,右臂大部分缺失,仅存手部;佛与菩萨发髻残缺不全,双足缺失严重,足下云头残破。针对洞窟残损状况,特邀请敦煌研究院修复专家研究制定第98窟(即西崖摩崖大佛)加固维修方案,确定以拉、锚、粘、托为主,并对有根据的部位进行必要的复原[6]。对濒临倒塌的部位进行前期的捆绑防护,在已脱离崖壁或即将脱离崖壁的残损塑像上钻孔,超越塑像本身直达崖壁深处,然后插入螺纹钢筋,再在孔内注入加膨胀剂的高标号水泥浆使其凝固后与山体紧密托连,再将脱离崖壁的塑像复位,在塑像表面拉锚的位置(取块加“十字”条形固架,再恢复表层泥层),通过粘结修补等一系列重要措施,在锚杆末端处卡上钢板,最后用螺丝旋紧固定,从而达到加固维修目的。其中主佛有14处,右侧菩萨9处,共计23处锚固点。这样使裂隙恢复了稳固性,同时对主佛及右侧菩萨和衣饰进行了复原修复,还有两尊造像的边缘进行了加固。其余部位残损严重,以保持现状为主。  图06/第4窟壁画边缘加固 对东西崖石胎泥塑大型造像进行加固维修。首先在修复前对不同土质进行了大量筛选,选择不同配方调和的泥质,找出了适合麦积山石窟独特环境下粘性强、收缩小、对文物无损伤的泥质,即黄土、细砂、麻刀等,按比例合成。其中有粗泥和细泥之分,粗泥用于底层、细泥(棉花泥)用于塑像或壁画的表面处理。化学材料主要以“聚醋酸乙烯乳液”水溶剂为主。这是在历年修复过程中首次于泥中加入化学粘合剂,是传统修复材料与现代科学技术材料的有效结合[7]。 此后,在总结了第98窟大佛文物修复的成功经验后,对第13窟大佛(东崖大佛)采用同样的修复方法进行了拉锚加固,对主佛原残缺的右脸右臂及右侧菩萨下部大面积残缺部位,在有依据的情况下,用素泥进行了复原修复。 凭借已有的技术力量,并在外请专家的指导下,修复工作者对石窟部分壁画及泥塑造像采取了就地取材、不改变或少改变文物的历史原貌、一切措施考虑不妨碍再次对原文物进行保护处理、修旧如旧的原则,用传统与现代科学技术相结合的方法,初步探索出了在特定潮湿的环境下,针对具体病害,适合麦积山石窟文物保护的修复方法,使洞窟内文物得到了有效的保护。

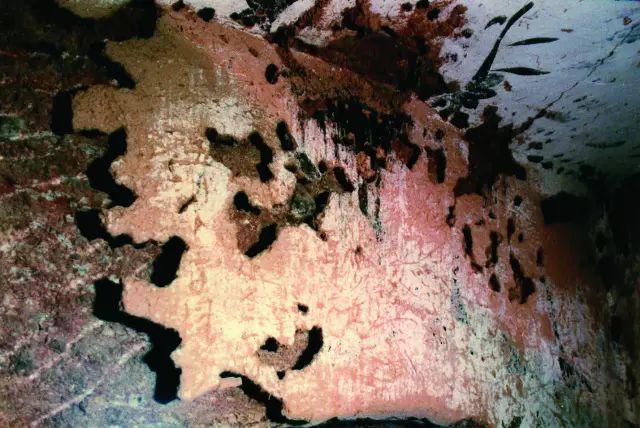

图06/第4窟壁画边缘加固 对东西崖石胎泥塑大型造像进行加固维修。首先在修复前对不同土质进行了大量筛选,选择不同配方调和的泥质,找出了适合麦积山石窟独特环境下粘性强、收缩小、对文物无损伤的泥质,即黄土、细砂、麻刀等,按比例合成。其中有粗泥和细泥之分,粗泥用于底层、细泥(棉花泥)用于塑像或壁画的表面处理。化学材料主要以“聚醋酸乙烯乳液”水溶剂为主。这是在历年修复过程中首次于泥中加入化学粘合剂,是传统修复材料与现代科学技术材料的有效结合[7]。 此后,在总结了第98窟大佛文物修复的成功经验后,对第13窟大佛(东崖大佛)采用同样的修复方法进行了拉锚加固,对主佛原残缺的右脸右臂及右侧菩萨下部大面积残缺部位,在有依据的情况下,用素泥进行了复原修复。 凭借已有的技术力量,并在外请专家的指导下,修复工作者对石窟部分壁画及泥塑造像采取了就地取材、不改变或少改变文物的历史原貌、一切措施考虑不妨碍再次对原文物进行保护处理、修旧如旧的原则,用传统与现代科学技术相结合的方法,初步探索出了在特定潮湿的环境下,针对具体病害,适合麦积山石窟文物保护的修复方法,使洞窟内文物得到了有效的保护。  图07-1/使麻、木桩牢固地粘合于窟壁桩眼内拉固回贴壁画

图07-1/使麻、木桩牢固地粘合于窟壁桩眼内拉固回贴壁画 图07-2/使麻、木桩牢固地粘合于窟壁桩眼内拉固回贴壁画 文管所组织业务人员对第1窟、4窟、9窟及中区第14窟、21窟、26窟、43窟、44窟等十余个洞窟的塑像及壁画进行了加固修复。塑像的主要病害是窟壁主牵拉桩年久松动,塑像前倾严重。采取的具体措施是从在泥塑前胸与主牵拉桩平行处开一个十字形凹槽,延深至塑像背部,用铁件在岩体原凿孔眼内埋设钢筋螺杆,用混凝土浇注拉固于原有孔眼内。另一端拉固于泥塑躯干中木质骨架内,然后填泥上色作旧。如第4窟右侧力士、第9窟内胁侍菩萨、弟子及第14窟内左壁力士等。针对大面积脱落后残存的脱离窟壁的壁画,用素泥(不随色)进行边缘加固抢救性的修复,共计修复泥塑15余身,壁画约25平方米。 在此期间,修复工作者还对病害最为严重,濒临塌毁的部分洞窟内的塑像进行了抢救性的修复,主要采取的是对壁画进行边缘加固等保护措施,如第127窟、133窟、135窟、147窟、69窟、169 窟、4窟等,共计修复塑像28身,壁画54平方米。 通过近几十年的长期观测,这一时期所修泥塑、壁画至今保护效果良好。 2.4. 20世纪九十年代

图07-2/使麻、木桩牢固地粘合于窟壁桩眼内拉固回贴壁画 文管所组织业务人员对第1窟、4窟、9窟及中区第14窟、21窟、26窟、43窟、44窟等十余个洞窟的塑像及壁画进行了加固修复。塑像的主要病害是窟壁主牵拉桩年久松动,塑像前倾严重。采取的具体措施是从在泥塑前胸与主牵拉桩平行处开一个十字形凹槽,延深至塑像背部,用铁件在岩体原凿孔眼内埋设钢筋螺杆,用混凝土浇注拉固于原有孔眼内。另一端拉固于泥塑躯干中木质骨架内,然后填泥上色作旧。如第4窟右侧力士、第9窟内胁侍菩萨、弟子及第14窟内左壁力士等。针对大面积脱落后残存的脱离窟壁的壁画,用素泥(不随色)进行边缘加固抢救性的修复,共计修复泥塑15余身,壁画约25平方米。 在此期间,修复工作者还对病害最为严重,濒临塌毁的部分洞窟内的塑像进行了抢救性的修复,主要采取的是对壁画进行边缘加固等保护措施,如第127窟、133窟、135窟、147窟、69窟、169 窟、4窟等,共计修复塑像28身,壁画54平方米。 通过近几十年的长期观测,这一时期所修泥塑、壁画至今保护效果良好。 2.4. 20世纪九十年代 20世纪90年代 ,麦积山石窟艺术研究所在遵循“修旧如旧,保存文物原状”的原则下,总结古人在制作壁画过程中,在洞窟内使用崖壁钉木橛方法的基础上,进行了创新:即用冲击电锤打眼,清洗桩眼后使用环氧树脂,使麻、木桩牢固地粘合于窟壁桩眼内拉固回帖壁画。对塑像内部木质骨架糟朽,塑像与主牵拉桩脱位,防地震时平放于地面的部分塑像进行了归位。更换糟朽的木质骨架,将铁件螺杆于窟壁,在适合部位钻孔,结合化学粘合剂加混凝土填料灌注牵拉锚件,紧固螺母与窟壁桩眼内复位,再修复残缺部位,从而使多年来放置于窟内的10件塑像得以归位,如第59窟、105窟、120窟、108窟、122窟等。

图08-1/第59窟宋人墨书题记修复前

图08-1/第59窟宋人墨书题记修复前 图08-2/第59窟宋人墨书题记修复后 西崖第59窟宋人墨书题记年久失修,于1995年7月坍塌,泥壁总面积6.7(2.55×2.49米)平方米,坍塌总面积约为1.28平方米,清理出有字迹的残片大小有38块,约90个字,字径3×4厘米。泥壁全用麦草泥做底层,地仗层薄厚不均,厚度约2~6厘米,表层为石灰纸浆细麻刀和泥制成,较精细,厚度约1~2厘米,表面墨书内容为“重妆东西崖佛像施主舍钱记”。修复人员详细记录了残损现状,分析病害,制定了修复方案,对题记进行了抢救性保护[9],共计修复壁画10平方米。目前除局部渗水严重致使部分题记有开裂、粉化、空鼓现象外,其他部分基本保存现状良好。 3. 21世纪麦积山石窟的全面修缮与保护

图08-2/第59窟宋人墨书题记修复后 西崖第59窟宋人墨书题记年久失修,于1995年7月坍塌,泥壁总面积6.7(2.55×2.49米)平方米,坍塌总面积约为1.28平方米,清理出有字迹的残片大小有38块,约90个字,字径3×4厘米。泥壁全用麦草泥做底层,地仗层薄厚不均,厚度约2~6厘米,表层为石灰纸浆细麻刀和泥制成,较精细,厚度约1~2厘米,表面墨书内容为“重妆东西崖佛像施主舍钱记”。修复人员详细记录了残损现状,分析病害,制定了修复方案,对题记进行了抢救性保护[9],共计修复壁画10平方米。目前除局部渗水严重致使部分题记有开裂、粉化、空鼓现象外,其他部分基本保存现状良好。 3. 21世纪麦积山石窟的全面修缮与保护 进入21世纪,麦积山石窟的保护修复工作,进入全面修缮的抢救阶段和开展科学保护研究阶段。通过总结20世纪80年代以来在石窟、壁画及塑像病害的修复材料和加固工艺的工作实践,通过与日本筑波大学及林学院、气象局、林业局等其他单位不断地进行合作与交流,借鉴其他石窟寺的保护修复工程经验,逐渐形成了一套较为规范、科学的石窟壁画塑像保护加固工艺和方法,科学化、现代化、数字化的管理也全面地展开,四有档案、洞窟监测、传统工艺和化学材料结合修复技术的运用,使麦积山石窟的保护上了一个新的台阶,先后修复了大量壁画和塑像,取得了很好的效果,并形成了自身的保护特色。

图09/山体渗水严重 3.1. 麦积山石窟渗水治理工程

图09/山体渗水严重 3.1. 麦积山石窟渗水治理工程 麦积山多雨潮湿,山体渗水严重,大气降雨沿山体裂隙渗入洞窟内。为了改善麦积山文物保护环境,尽可能延长石窟的历史寿命,1998年麦积山石窟艺术研究所与铁道部第一勘测设计院共同进行麦积山渗水治理一期工程。通过现场勘察,提出方案:“堵截与疏排相结合,远堵近疏,上截下排的多项试验性工程”,该工程于2000年正式施工。 在具体施工过程中,首先对大裂隙进行防渗注浆(注浆材料以超稀水泥为基本材料,掺适当膨润土和附加剂配制的具有缓凝和高流动性的灌浆材料)。其目的是堵塞地表水向山体深层次运移重要通道,减少石窟渗水来源,进一步消除山体不稳定因素。其次完善石窟渗水处引水孔(施工对象是1984年石窟喷锚加固工程时预留的渗水孔部位), 在渗水层位与受害洞窟相同位置,调整引水孔的数量、孔位、孔深, 钻孔引水,降低窟内渗水,缓解湿度。 对山顶微细裂隙进行防渗注浆。其目的是截断地表水通过细微裂隙的运移,减少石窟渗水源。注浆材料以水玻璃为基本材料,掺以适当附加剂配制而成的具有缓凝和高渗透性的灌浆材料。 通过近两年来的观测数据显示,基本缓解了洞窟渗水问题,但要彻底解决还需做大量的工作。

图10/钻孔引水 3.2. 修复保护工作有了长足的进步和发展

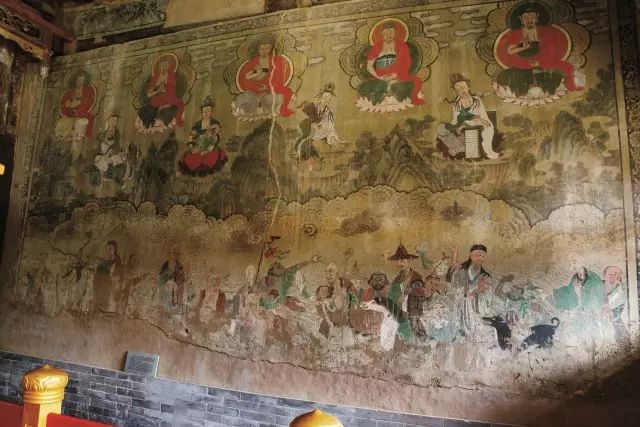

图10/钻孔引水 3.2. 修复保护工作有了长足的进步和发展 2001年,国家文物局拨付专项资金,对麦积山瑞应寺实施抢救性维修。首先对大雄宝殿左右山墙进行了维修[10]。该殿现存明代绘十方佛、八大菩萨、十八罗汉壁画,总面积约54平方米。经过调查发现,南北山墙下部分青砖由于潮湿,造成风化,结构酥松。壁画与青砖结合处呈现20厘米左右,形状不同的带状酥碱,山柱骨架下部糟朽,造成墙体结构变化,出现自上而下宽为1~2.5厘米不规则的裂隙,墙体土坯酥松,壁画与地仗层不能牢固地结合在土坯上,壁画脱落严重。壁画表面千疮百孔,部分壁画颜色层破损,呈鱼鳞片状,龟裂起甲。由于潮湿和通风不良,山墙内侧三面六臂天王壁画表层发生霉变,呈黑色斑点或片状。受自然力的影响和颜色层颜料的变化,壁画画面腿色。 通过进行病害分析,并结合修复前有关资料的收集,制定专门的修复方案。以“修旧如旧、保持原貌、就地加固”为宗旨,在材料的选用和修复方法上,以修复的“可逆性”为原则,采用壁画切块修复保护的方法,成功地修复了殿内壁画。 除此以外,2002年至今共完成第17窟、123窟、74窟[11]、23窟、仙人崖石窟、93窟、133窟、4窟4龛、3窟顶部壁画、148窟、1窟、2窟塑像、壁画的保护修复工作。壁画的保护修复主要采取除尘、注射粘接剂、渗透、回压、加固等工艺,塑像的保护修复主要采取锚杆、挂麻、回位、插注浆管、注浆、补缝(裂缝和注浆孔)等工艺。

图11-1/瑞应寺大雄宝殿山墙维修

图11-1/瑞应寺大雄宝殿山墙维修 图11-2/瑞应寺大雄宝殿山墙维修 另一方面,彻底查清石窟文物的病害,找出病因,使用适合的修复材料,在不损于文物原始面貌的前提下,将病害缩减到最小化程度。 历年麦积山石窟文物的修复材料的使用情况说明了一个问题:文物修复中使用最多的材料是聚乙烯醇和聚醋酸乙烯乳液。实践证明,在石窟保护中这两种材料对壁画渗固是比较理想的应用材料。我们在应用过程中对它们又作了耐光照,耐老化及应用研究。在洞窟内微弱的光线下,这两种材料是很耐老化的壁画修复粘合剂。东西崖大佛用此材料修复后,经过长期的风吹日晒与昼夜温差大且周围环境因素不稳定的情况下,并没有出现明显的变化,充分显示了它们的耐光性和对各种温湿度的适应能力。 3.3. 建立洞窟文物保护档案

图11-2/瑞应寺大雄宝殿山墙维修 另一方面,彻底查清石窟文物的病害,找出病因,使用适合的修复材料,在不损于文物原始面貌的前提下,将病害缩减到最小化程度。 历年麦积山石窟文物的修复材料的使用情况说明了一个问题:文物修复中使用最多的材料是聚乙烯醇和聚醋酸乙烯乳液。实践证明,在石窟保护中这两种材料对壁画渗固是比较理想的应用材料。我们在应用过程中对它们又作了耐光照,耐老化及应用研究。在洞窟内微弱的光线下,这两种材料是很耐老化的壁画修复粘合剂。东西崖大佛用此材料修复后,经过长期的风吹日晒与昼夜温差大且周围环境因素不稳定的情况下,并没有出现明显的变化,充分显示了它们的耐光性和对各种温湿度的适应能力。 3.3. 建立洞窟文物保护档案 主要包括四个方面:(1)保护方案(历史、艺术价值评估及其保护方案)。(2)洞窟现状调查(测绘、摄影、电脑制图、文字记录、洞窟型制、塑像壁画的残损状况记录)。(3)壁画塑像制作工艺及病害成因分析(环境检测、塑像壁画制作材料、结构及工艺方法、壁画地仗、塑像结构及工艺方法、壁画塑像病害成因分析)。(4)修复方案(修复材料的筛选、修复工艺和方法)。目前已经对80个洞窟建立了档案,制作了病害调查表271份、洞窟测绘图195张、窟壁病害标注图214张,拍摄照片3103张,并对洞窟基本情况、现状、病害、干预史等进行了详细的文字记录。

图12-1/瑞应寺大雄宝殿壁画修复前

图12-1/瑞应寺大雄宝殿壁画修复前 图12-2/瑞应寺大雄宝殿壁画修复后 3.4. 与其他单位的合作

图12-2/瑞应寺大雄宝殿壁画修复后 3.4. 与其他单位的合作 (1)与敦煌研究院合作开展的保护修复项目 与敦煌研究院合作制定了麦积山石窟部分洞窟雕塑、壁画保护方案,2011年7月21日~10月31日,麦积山石窟艺术研究所与敦煌研究院文物保护技术服务中心合作开展了第15窟、20窟、22窟的壁画塑像保护修复工作,对壁画存在的酥碱、起甲、粉化脱落、泥层断裂、脱落等病害进行修复加固。 (2)日本筑波大学合作调查石窟周边环境 在第101窟、102窟、103窟安装由日本筑波大学提供的驱虫网,进行防虫问题的初步调查与观测。对第133窟等重点洞窟进行微环境的观测。通过光感度仪器,完成洞窟内光环境的调查。与甘肃省林学院、日本筑波大学初步开展《麦积山危害生物调查和防治研究》工作,设立5个洞窟作为观测点,已初步完成调查报告。搜集1950年代前后的照片,对塑像、壁画进行历史变化调查,以及利用数码相机对壁画进行紫外线光拍摄调查。2011年3月由麦积山石窟艺术研究所与日本筑波大学世界遗产专业联合撰写《麦积山石窟环境与保护调查报告书》。

图13/第17窟佛及壁画修复前 (3)监测体系的建设 麦积山石窟监测体系由敦煌研究院和浙江大学进行设计与施工。首先按照设备要求对工作平台进行了改造,铺设放静电地板、改造线路等。然后是布设网络,在窟区布设网关设置,此项工作初具规模。东崖部分洞窟已经放置了温湿度和二氧化碳的采集设备,这些设备采集的数据通过无线传输的方法传递到服务器,再反映到监测中心的大屏幕上,以做到对洞窟环境的实时监测。目前是设备的调试和试运行阶段,监测体系的建立将推进麦积山石窟科学化保护的进程。

图13/第17窟佛及壁画修复前 (3)监测体系的建设 麦积山石窟监测体系由敦煌研究院和浙江大学进行设计与施工。首先按照设备要求对工作平台进行了改造,铺设放静电地板、改造线路等。然后是布设网络,在窟区布设网关设置,此项工作初具规模。东崖部分洞窟已经放置了温湿度和二氧化碳的采集设备,这些设备采集的数据通过无线传输的方法传递到服务器,再反映到监测中心的大屏幕上,以做到对洞窟环境的实时监测。目前是设备的调试和试运行阶段,监测体系的建立将推进麦积山石窟科学化保护的进程。  图14/第17窟裂隙灌浆中 4. 文物保存环境监测:麦积山石窟保护工作面临的新问题

图14/第17窟裂隙灌浆中 4. 文物保存环境监测:麦积山石窟保护工作面临的新问题 迄今为止,自然蜕变依然是麦积山石窟文物基体遭受损坏的主要原因,这与文物所处的自然环境有着最密切的关系。开展预防性保护研究,监测、控制石窟内文物的保存环境,减缓窟内文物因自然蜕变引起的损坏,将是今后麦积山石窟文物保护发展的主要方向。 随着科学技术的不断进步,文物保护理念已经上升到“不仅仅是事后的补救,而且还有提前预防,已由被动变为主动的状态”,所以在文物保护过程中对文物保存环境的监测、控制已经是必不可少的一个环节,也是文物保护工作者进行文物保护方法研究的重要依据。 环境中引发文物及遗址损坏的有害因素较多,作用十分复杂。需要对所处环境的大气温湿度、表面温度、大气二氧化碳浓度、有机化合物含量、粉尘、室内光照度及紫外线辐射强度、室外光照度、室外紫外线辐射强度、室外风速及风向、降雨强度、微风、CO、O3、苯、甲醛、IAQ综合气体、微生物、声级器、SO2、H2S等进行监测和控制,建立长期的环境及气象参数数据库,研究文物及遗址与环境、气象影响因素之间的关系,创造最佳的文物保存环境,实现对文物蜕变损坏的有效控制。文物保存环境监测的主要内容就是采集环境数据,其主要通过以下方式来实现:

图15/第17窟佛及壁画修复后 1.文物保护人员人工测量、手工统计计算。不仅工作量庞大而且由于人为因素造成数据失实,无法建立连续的、实时的环境监测数据库,进而严重影响到文物科技保护部门的研究工作,也严重影响相关管理机构做出科学的管理决策。 2.采用相关设备进行长期离时监测。当系统运行一段时间后取回存储装置进行数据的整理,相比人工方式而言,工作量大大减少,但造成监测数据无法实时获得,当文物保存环境出现突变时,更不能及时预知文保人员采取保护措施,易造成文物过度“裸露”于恶劣环境中,引起损坏。 3.采用有线方式实时监测的方法。能够克服人工监测和设备离时监测的缺点,但有线通信方式需要布置大量的线缆以接通每个监测点,这些线缆的维护会占用大量的人力物力,不易广泛使用。 根据文物保护部门的需求,结合现代科技的最新发展成果,需要找到一种能够长期稳定运行、人工维护量大大减少、使用者培训量小、方便易用的文物保护环境监测技术。现代通信技术和信息技术的发展,使得海量的数据采集、数据处理得以轻松完成,同时能够把处理后的数据直观的通过图表等形式显示出来,提供给使用者用以辅助决策。使用者根据这些图表,能够及时判断出文物保护环境的变化、发现各个参数之间的内在联系,进而有效的制定相应的保护措施。

图15/第17窟佛及壁画修复后 1.文物保护人员人工测量、手工统计计算。不仅工作量庞大而且由于人为因素造成数据失实,无法建立连续的、实时的环境监测数据库,进而严重影响到文物科技保护部门的研究工作,也严重影响相关管理机构做出科学的管理决策。 2.采用相关设备进行长期离时监测。当系统运行一段时间后取回存储装置进行数据的整理,相比人工方式而言,工作量大大减少,但造成监测数据无法实时获得,当文物保存环境出现突变时,更不能及时预知文保人员采取保护措施,易造成文物过度“裸露”于恶劣环境中,引起损坏。 3.采用有线方式实时监测的方法。能够克服人工监测和设备离时监测的缺点,但有线通信方式需要布置大量的线缆以接通每个监测点,这些线缆的维护会占用大量的人力物力,不易广泛使用。 根据文物保护部门的需求,结合现代科技的最新发展成果,需要找到一种能够长期稳定运行、人工维护量大大减少、使用者培训量小、方便易用的文物保护环境监测技术。现代通信技术和信息技术的发展,使得海量的数据采集、数据处理得以轻松完成,同时能够把处理后的数据直观的通过图表等形式显示出来,提供给使用者用以辅助决策。使用者根据这些图表,能够及时判断出文物保护环境的变化、发现各个参数之间的内在联系,进而有效的制定相应的保护措施。  图16-1/第123窟壁画泥层脱壁状物

图16-1/第123窟壁画泥层脱壁状物 图16-2/第123窟壁画加固修复后状况 5. 麦积山石窟保护工作未来发展方向

图16-2/第123窟壁画加固修复后状况 5. 麦积山石窟保护工作未来发展方向 麦积山石窟的文物保护工作从20世纪50年代开始,至今已经有60余年的历程,保护理念基本确立,保护材料、方法、工艺等也日渐成熟和进步。在今后的发展中,如何将传统保护与现代科技保护有效结合是未来面临的最大问题,力争用5~10年的时间通过以下几个方面的努力完成转变。 1.对保护成果进行深入的理论总结,以理论推进实践工作的发展。 在麦积山石窟保护工作60年的发展历程中,做出了许多的实际性工作,但是需要同步进行的理论研究总结却是严重滞后。就麦积山石窟的保护工作而言,具体的实践工作和保护理论总结之间是相互促进的关系,必须重视麦积山石窟文物保护的理论整理和研究工作,真正建立起有麦积山石窟特色的文物保护理论体系。 2.文物保护理念需要进一步深化,努力解决一些保护工作中的难点。 虽然在长期的工作中解决了许多保护修复中的实际问题,但目前保护工作中仍有许多的难点亟待解决,如山体渗水环境的治理问题、潮湿环境的修复材料和工艺问题、重层壁画的修复问题,大型洞窟的窟檐问题、露天文物(壁画、塑像)的保护问题、大型洞窟的环境控制问题、生物危害的治理问题等。这些都存在基本理念的瓶颈问题,需要从具体的保护技术乃至更高层面的保护理念等方面进行深入思考。

图17-1/第20窟修复前

图17-1/第20窟修复前 图17-2/第20窟修复后 3.努力扩展对外的合作,逐步扩展麦积山石窟的保护内涵。 随着保护工作的逐步深入,其所涉及的学科越来越宽泛,而麦积山石窟艺术研究所作为一个综合性的小型保护机构在人员力量、资金、设备等方面都无法满足日益迫切的保护工作需要。需要和相关的部门和院校包括国外的文物保护机构等进行广泛而深入的合作,切实推进和扩展麦积山石窟保护工作内涵。 4.加强自身队伍建设。 首先是建立稳定的人员队伍,改革人员培养模式,逐步探索和院校文物保护专业之间的横向联合,强化人员有益合作流动,采用新模式、新思想对现有人员业务素质等全面提高,并利用实习基地等契机在院校储备后备人才。其次是建立与麦积山文物保护规模相适应的科研基地,并采用网络数字化等现代技术构建文物保护网络平台。 5.在世界遗产背景下加强遗产本体监测,强化预防性保护。 建立监测预警中心,采用多种技术手段和管理措施对文物本体保存环境进行监测。通过监测分析,以期得出麦积山石窟环境下文物劣化的基本规律,并且从管理和技术层面做好预防性的保护工作。 (图片均由作者提供)

图17-2/第20窟修复后 3.努力扩展对外的合作,逐步扩展麦积山石窟的保护内涵。 随着保护工作的逐步深入,其所涉及的学科越来越宽泛,而麦积山石窟艺术研究所作为一个综合性的小型保护机构在人员力量、资金、设备等方面都无法满足日益迫切的保护工作需要。需要和相关的部门和院校包括国外的文物保护机构等进行广泛而深入的合作,切实推进和扩展麦积山石窟保护工作内涵。 4.加强自身队伍建设。 首先是建立稳定的人员队伍,改革人员培养模式,逐步探索和院校文物保护专业之间的横向联合,强化人员有益合作流动,采用新模式、新思想对现有人员业务素质等全面提高,并利用实习基地等契机在院校储备后备人才。其次是建立与麦积山文物保护规模相适应的科研基地,并采用网络数字化等现代技术构建文物保护网络平台。 5.在世界遗产背景下加强遗产本体监测,强化预防性保护。 建立监测预警中心,采用多种技术手段和管理措施对文物本体保存环境进行监测。通过监测分析,以期得出麦积山石窟环境下文物劣化的基本规律,并且从管理和技术层面做好预防性的保护工作。 (图片均由作者提供)马千(甘肃省敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所保护研究室,甘肃天水,741020)

注释:[1][5] 张锦秀编著:《麦积山石窟志》,甘肃人民出版社,2002年第240页。[2] 《麦积山石窟资料汇编》初集,1980年。[3][7] 马千:《麦积山石窟保护工作中存在的问题及采取的相应措施》,《2005年云冈国际学术研讨会论文集·保护卷》,文物出版社,2006年8月。[4] 文葆:《麦积山石窟喷锚加固的技术介绍》,《文物保护技术》1982年第2期。[6] 柳太吉:《麦积山石窟理念文物修复概述》,《敦煌研究》2003年第6期。[8] 马千:《麦积山石窟早期修复材料试验、筛选及修复评估》,《麦积山石窟环境与保护调查报告书》,文物出版社,2011年8月。[9] 马千:《麦积山石窟宋代墨书题记的加固修复》,《敦煌研究》2003年第6期。[10] 柳太吉、马千:《麦积山瑞应寺大雄宝殿壁画修复》,《敦煌研究》2003年第6期。[11] 马千、张萍:《麦积山石窟第74窟现状调查与研究》,《丝绸之路》2010年8月。

美术遗产微信号:cafa_heritage