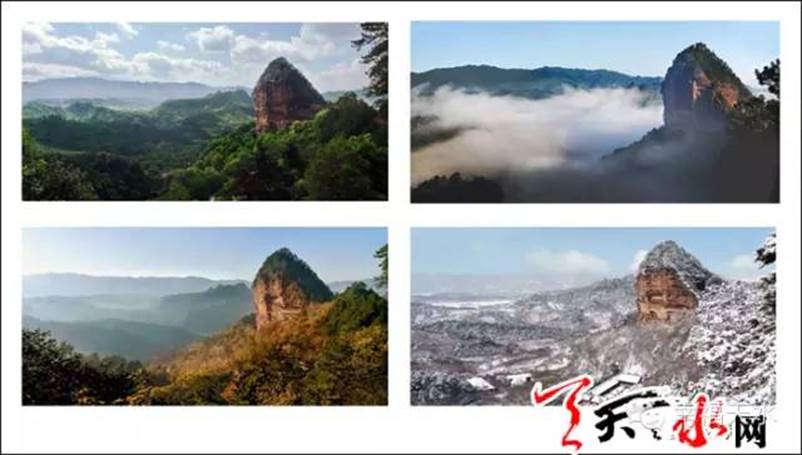

麦积山石窟

麦积山石窟:见证丝绸之路佛教东传的足迹

摘要: 文/翟新颖《人民政协报》2015-12-31--08版 麦积山石窟,位于甘肃省天水市东南30公里的秦岭山脉中,与敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟并称为中国四大石窟。因其山形奇特,远观似农家麦垛而得名。不久前,笔者 ...

文/翟新颖

《人民政协报》2015-12-31--08版

千崖万象

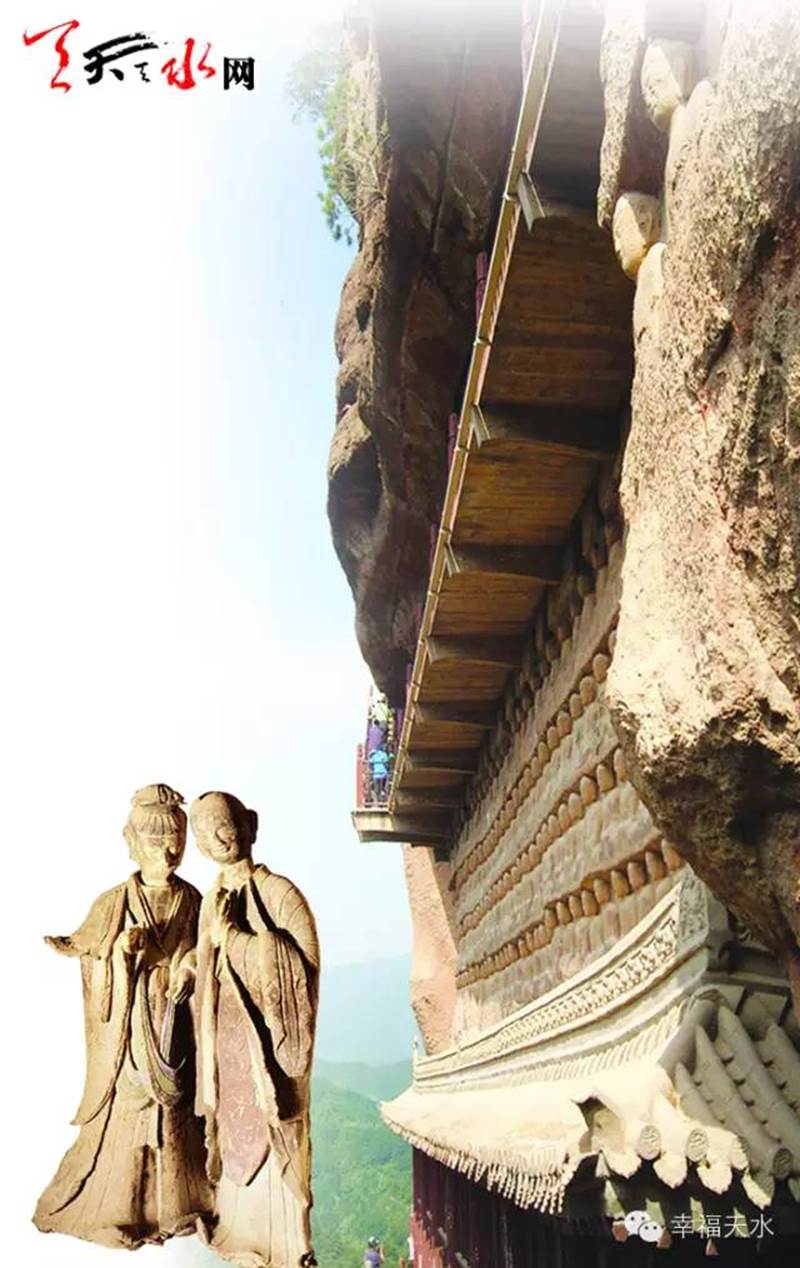

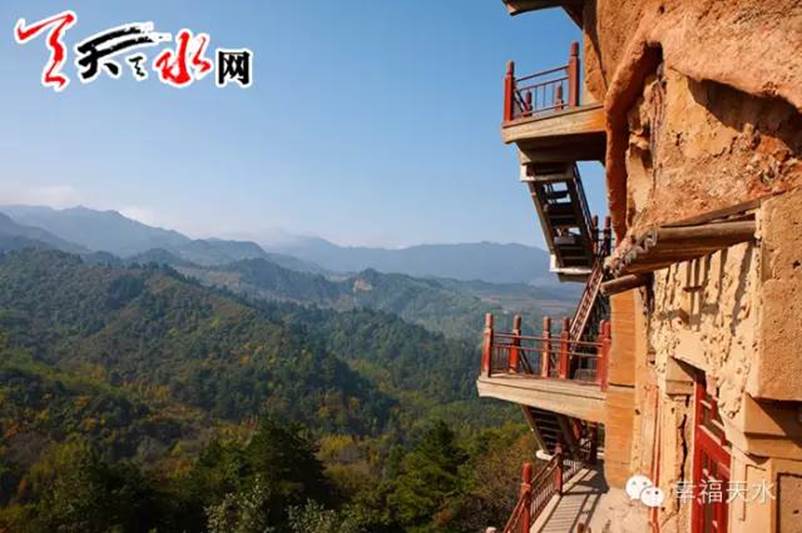

麦积山石窟从十六国后秦时期开始开凿,后经北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清历代扩建和重修,成为丝绸之路上著名石窟。现存窟龛194个,泥塑、石胎泥塑、石雕造像7800余尊,以精美绝伦的泥塑艺术闻名于世,被称为“东方雕塑陈列馆”。

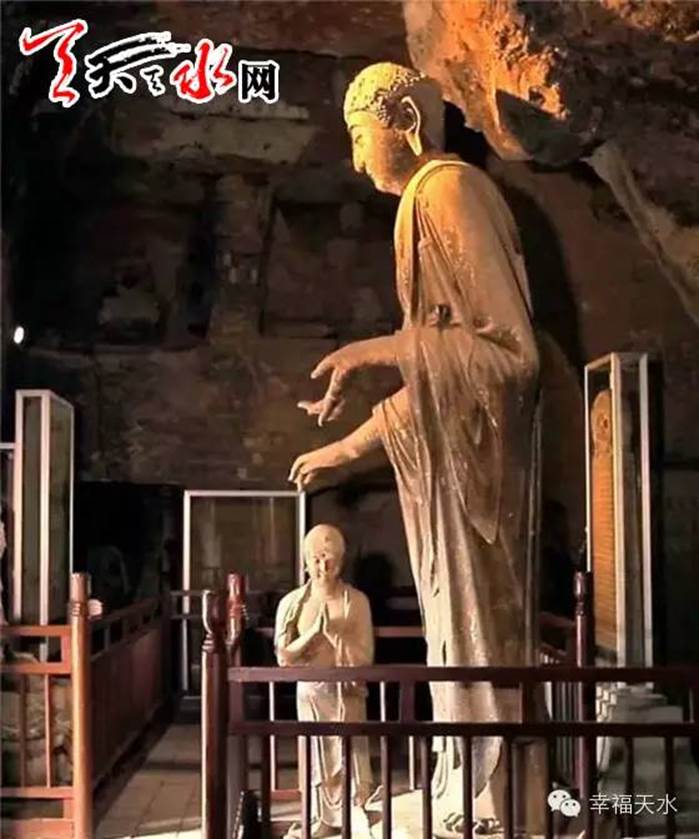

跟随讲解员一路前行。走进第78窟,可以看到三面高坛基上各塑一佛,是为三世佛。正壁主佛水波纹高肉髻,鼻梁高挺,耳大垂肩,身躯强壮,身着偏袒式袈裟。仔细看,原应袒露的右肩上还有一片衣角。

据专家考证,第78窟是麦积山早期石窟,开凿于距今1500多年的后秦时期。麦积山石窟艺术研究所研究员夏朗云介绍说,窟中袒露右肩的造型正是印度佛像东渐的特征,而加了衣角于右肩则是佛教中国化的表现。这种半偏袒袈裟佛装,后秦时就应在麦积山石窟中出现了,见证了中原固有儒家文化与佛教文化的相互交流,初步形成本土化佛装的开始。

一路看过去,洞窟“密如蜂房”,大家被精美绝伦的雕塑深深吸引,早已忘记了脚下的艰险。在一个个或大或小的佛龛中,各式各样的佛像映入眼帘。这些佛像朝代不同,服饰各异,连面孔也不全然是中原人的模样。

佛教东渐

鸠摩罗什是中国历史上伟大的高僧,与义净、玄奘并称为佛教三大翻译家。公元401年,鸠摩罗什被后秦皇帝姚兴迎请到长安。在这里,他组织了规模宏大的译经场,先后翻译佛经74部、384卷,系统介绍大乘佛教思想,为佛教中国化奠定了理论基础。 北大教授陈浩武认为,在鸠摩罗什到达长安之前,中国人没有明确的大乘小乘的佛教概念。鸠摩罗什进入长安是中国佛教翻译传播以及经文整理的重要转折点,从此以后佛教在中国开始发扬光大。 而麦积山石窟的开凿正与这位声名显赫的高僧有关。

宋代祝穆在《方舆胜览》中记载:“麦积山在天水县东南百里,状如麦积,为秦地林泉之冠。……后秦姚兴凿山而修,千崖万象,转崖为阁,乃秦川胜境。”

驼铃声声

麦积山所在的天水,地处丝绸之路南线与中线交汇地带,是沟通东西方文明的古丝绸之路重镇。沿着这条路,往来长安与西域之间的,不仅有丝绸商人,还有佛教僧侣。在悠长的驼铃声中,法显、鸠摩罗什、玄奘等高僧西去或东来,跋涉在这条漫长的文明通道上。

一般认为,佛教传入中国是自西向东传播的。历史上,佛教正是沿着丝绸之路走向东方的。在漫长的东渐过程中,佛教石窟艺术也开始了东传的足迹。 古丝绸之路重镇天水境内,自后秦以来,从武山到麦积区绵延100多公里的渭河两岸便形成了石窟林立、数量密集的百里石窟走廊。“像点缀在丝绸之路上的一颗颗明珠一样”(夏朗云语),麦积山石窟、大象山石窟、水帘洞石窟等至今保存完好,成为丝绸之路佛教文明的重要见证。 研究麦积山石窟长达近30年的学者夏朗云认为,麦积山石窟在古丝绸之路上具有不可替代的唯一性,特别是其见证价值。比如开凿于后秦的无量寿西方三圣摩崖大像,不仅见证了沿丝绸之路佛教东传西渐的相互交流过程,而且见证了西域制作大型佛像的传统沿丝绸之路向东传入中原的开始。夏朗云说,麦积山石窟不仅是中国皇家石窟的初祖,而且还保留了净土宗之前更早期源流阶段的特色遗迹,“这个在全国其他地方目前都找不到更早的,只有麦积山还保留最早的此类遗迹”。