麦积山石窟

精品推介|麦积山石窟 瑞应寺

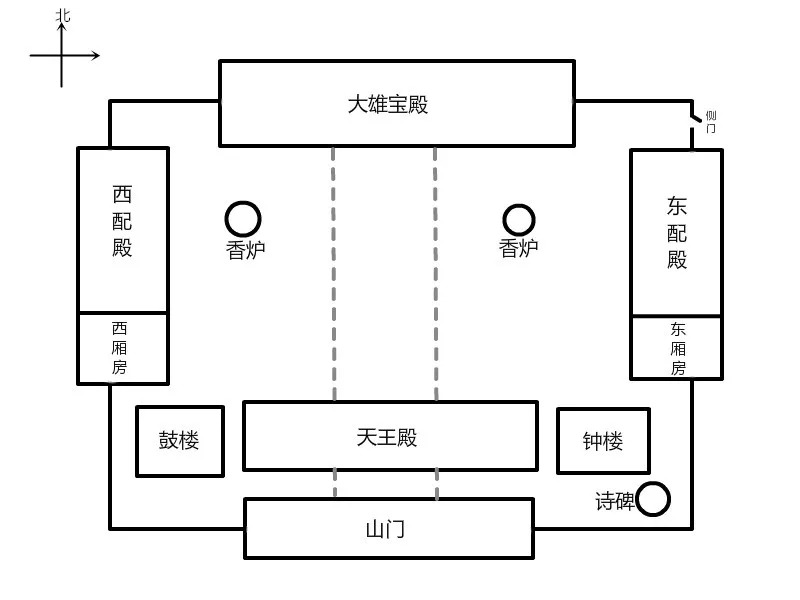

麦积山石窟以南200米处,有一座红墙灰瓦,古色古香的寺庙,这就是有着千余年历史的瑞应寺。其面积约2500平方米,坐北向南。寺内现存大雄宝殿、天王殿、东西配殿及钟鼓楼等建筑。

瑞应寺 雪景

麦积山石窟开凿之初,便有寺院,据《法苑珠林》记载,“为周穆王(公元前1001年)所建,名曰灵安寺 ”此说法虽不可考,但确实说明这里建寺很早。碑碣记载,东晋时寺庙名为无忧寺;北魏名为石岩寺;到了隋代,由隋文帝赐名为净念寺;唐代更名为应乾寺;宋代时期则因为进献灵芝,于宋徽宗大观元年(1107年)赐名“瑞应寺”,沿用至今。

作为千年古刹,这里曾有无数高僧传经布道,开坛说法,仅有据可查的就有玄高、昙弘、法秀、重遇等;无数贵族官僚,善男信女不远万里爬山涉水来此顶礼拜佛,布施供养;文人雅士竞相挥毫洒墨,留下众多诗篇及画作。

据现有文献记载表明,麦积山寺院规模最大时是在北宋,宋神宗熙宁年间(1068年—1085年),神宗皇帝宣诏本寺得道高僧法秀(1027-1090,俗姓辛,秦州陇城人,时人皆称其为“秀铁面”。)到皇宫内为皇室讲演佛法,被赐名圆通禅师,并给寺院赐田二百余顷以供僧众,从这可以看出当时寺院的规模及僧众数量之众。至宋徽宗大观元年(1107年)麦积山顶舍利塔旁产灵芝38颗,经秦州经略陶节夫进贡给皇帝,赐名“瑞应寺”并特许本寺建一为皇帝祈福延寿的道场,同时赐有御香、度牒等物,给予了很高的待遇。

瑞应寺 平面示意图

现今的寺院建筑为明代后期所建,清乾隆八年(1743年)和嘉庆二十五年(1820年)对部分建筑进行了重修。

山门

瑞应寺 山门

面阔三间,进深两间的悬山顶建筑,中间屋脊高于两侧,于中柱立门,开三门,分别称为空门,无作门、无相门,是三解脱门之意,其意为踏入此门,将会解脱多种苦难。中门称为“空门”,故古代僧人出家也称为“遁入空门”。因古代佛寺多位于山林之间,所以第一道门也称为山门。门两侧有1944年罗家伦先生来天水游麦积山时为寺僧撰书的“行径千折水,来看六朝山”的楹联。

天王殿

瑞应寺 天王殿

原供奉四大天王及弥勒、韦陀的殿堂。殿内塑像均毁于“文化大革命”时期,现此殿已作为麦积山石窟展览馆的遗产区沙盘演示展厅。

钟鼓楼

瑞应寺 钟鼓楼

天王殿两侧为钟鼓楼,一般配置为东钟西鼓,晨起鸣钟,日落敲鼓,即所谓的晨钟暮鼓。钟楼所悬之钟为明宪宗二十四年(1484年)四月初一铸造,距今已有五百余年历史。

东西配殿

配殿是供奉菩萨之处,东配殿供奉的是送子观音;西配殿为财神殿。

大雄宝殿

瑞应寺 大雄宝殿

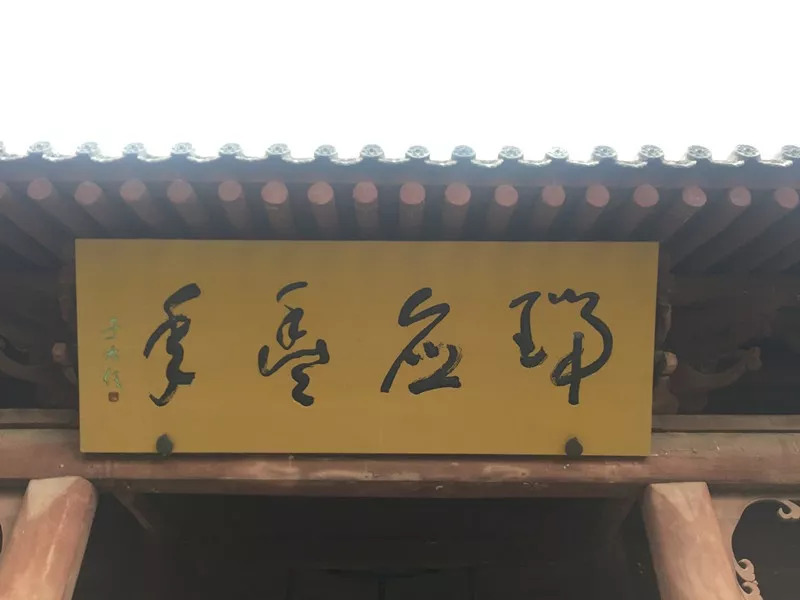

大雄是释迦牟尼的十大尊号之一,是佛具有伟大力量,无可畏惧,不可战胜之意。大雄宝殿是每个寺院中必不可少的建筑。檐下悬置的牌匾是甘肃省著名书法家徐祖藩题写的。

瑞应寺匾额

瑞应寺 徐祖藩《大雄宝殿》匾额

瑞应寺 《深云古寺》匾额

天王殿前檐正中悬一匾额,上书“寺古云深”,其意取自“深山藏古寺”和“云深不知处”,格调高古雅致,字为行书,无款识,作者不详。

瑞应寺 《瑞应丰年》匾额

此匾额悬于天王殿后,是于右任先生于1942年在重庆时所书。与天王殿内供奉四大天王乞求风调雨顺的涵义暗合,同时又与瑞应寺的名称相互呼应。

瑞应寺碑刻

瑞应寺 《四川制置使司给田公据碑》

天王殿后西侧,廊墙中置《四川制置使司给田公据碑》,此碑立于南宋嘉定十五年(1222年),是麦积山石窟中文字最长的一块碑刻,碑刻中不仅记载了麦积山石窟的历史沿革,更是涉及军事、诉讼、典章制度、行政制度、寺院经济等多方面内容,具有极为重要的研究价值。

碑刻内容叙述的是,南宋嘉定年间,有一支抗击金兵入侵而组建的农民起义军队为铸造兵器和筹集军粮,将寺院中的大铁钟、铁锅、粮食打劫一空,致使寺中僧人生计艰难;与此同时,出于对金朝战争的需要,为满足军队粮食供给,负责军队屯田的官员又将瑞应、胜仙两寺湫池一带的常住地拘为屯田,使寺中情形更加雪上加霜。于是寺院住持紫明觉大师重遇和胜仙寺僧智演便层层上诉,两人不顾年高体迈,经由甘肃、四川等省千里迢迢,经过十多年坚持不懈的反诉申诉,长途跋涉来到杭州,将诉状递至户部,户部责成四川制置使司立案并解决此事,最后由四川制置使司判准退还,发给《给田公据》,并刻石立碑。

瑞应寺 诗碑

瑞应寺壁画

瑞应寺 大殿壁画左壁下层

殿内左右山墙上现存大面积的明代壁画,壁画大小及规模相当。以五色祥云、碧波海浪为界,分为上下两部分。中绘十方佛、八大菩萨、诸罗汉图。画面划分有序而又紧密相连,色彩艳丽,线条明快,是麦积山明代艺术作品中的上乘之作。

瑞应寺 大殿壁画左壁下层局部

文:甘霖

图:孙苑 甘霖

排版校对:甘霖