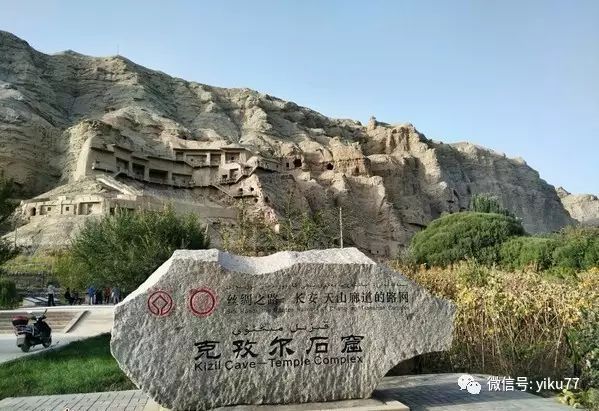

克孜尔石窟

克孜尔石窟 | 古龟兹国文化的遗存

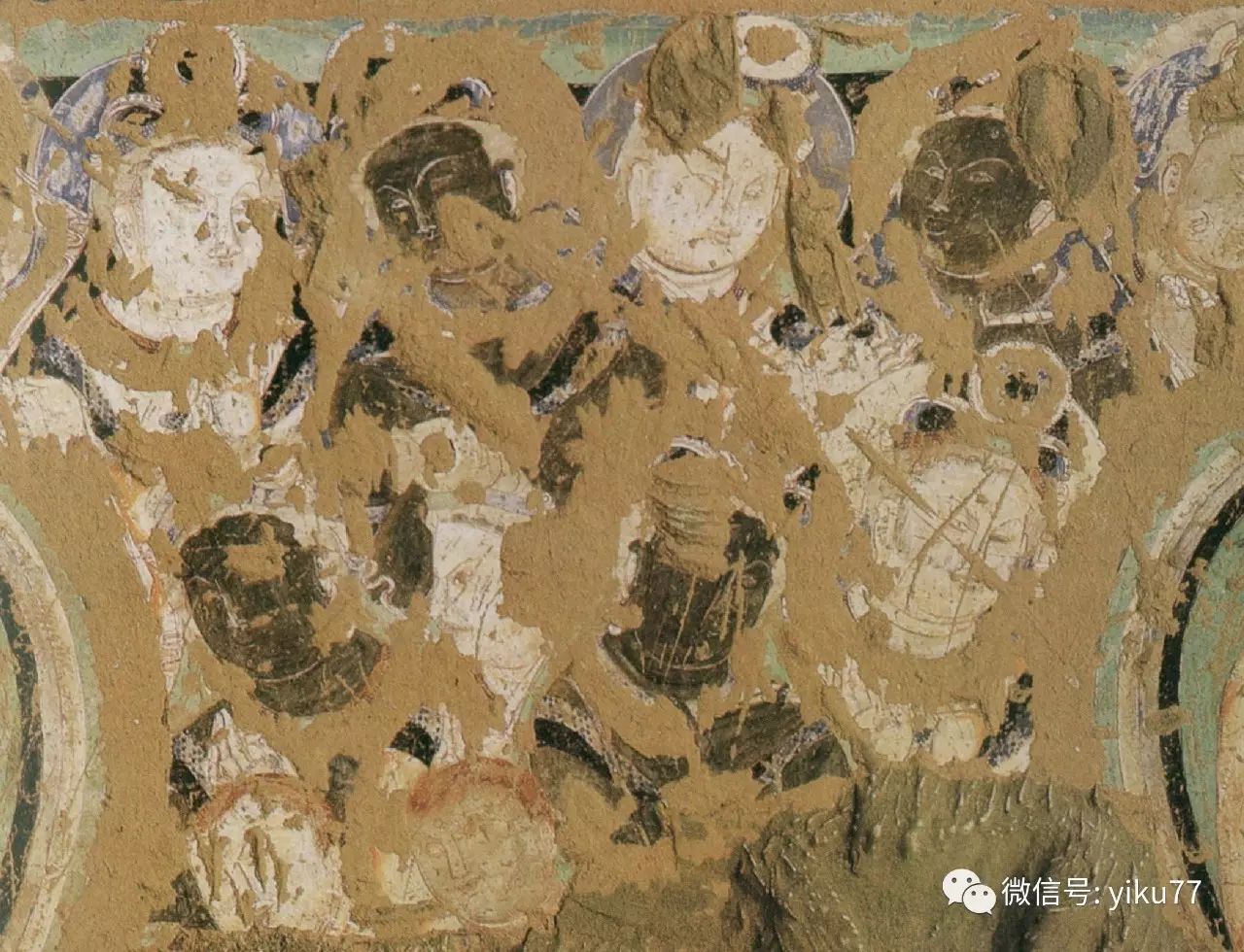

克孜尔石窟壁画

克孜尔石窟壁画

克孜尔石窟

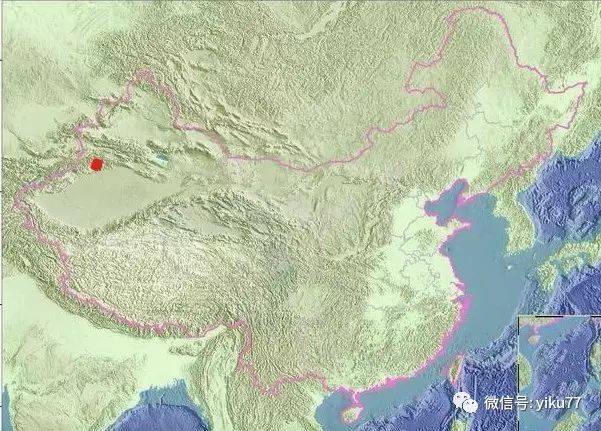

红点为克孜尔石窟所在位置

克孜尔石窟又称克孜尔千佛洞或赫色尔石窟,位于新疆拜城县克孜尔镇东南7千米明屋塔格山的悬崖上,南面是木扎特河河谷。石窟大约开凿于公元3世纪,是中国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群。

按自然区域分为谷东区、谷西区、谷内区、后山区,绵延约3公里,根据相关艺术测定则大致可分为四个时期。

从木扎提河北岸眺望雀儿达格山

在公元8-9世纪,克孜尔石窟逐渐停建。1961年成为第一批全国重点文物保护单位之一。目前石窟有4个石窟区,正式编号的石窟有236个,大部分塑像都已被毁,还有81窟存有精美壁画,为古代龟兹国的文化遗存。

据考证,克孜尔石窟开凿于公元3世纪至4世纪。佛教于公元初年传入西域,在于阗、龟兹形成两个佛教中心。在文献记载里,龟兹佛教盛行时,有佛塔寺庙千处,僧尼万余人。

谷内区的“泪泉”

谷内区石窟群--第38窟外景

在维吾尔语中,克孜尔石窟还有一个动人的名字:“克孜尔明屋依”,意为坐落在克孜尔的千间房子。

这里有一段长200米、高200米的陡峭山崖,克孜尔石窟就开凿于这里的峭壁幽谷中,层层叠叠,与石窟下湍急东流的渭干河交相辉映,宛若佛国仙境。

谷内区石窟外景

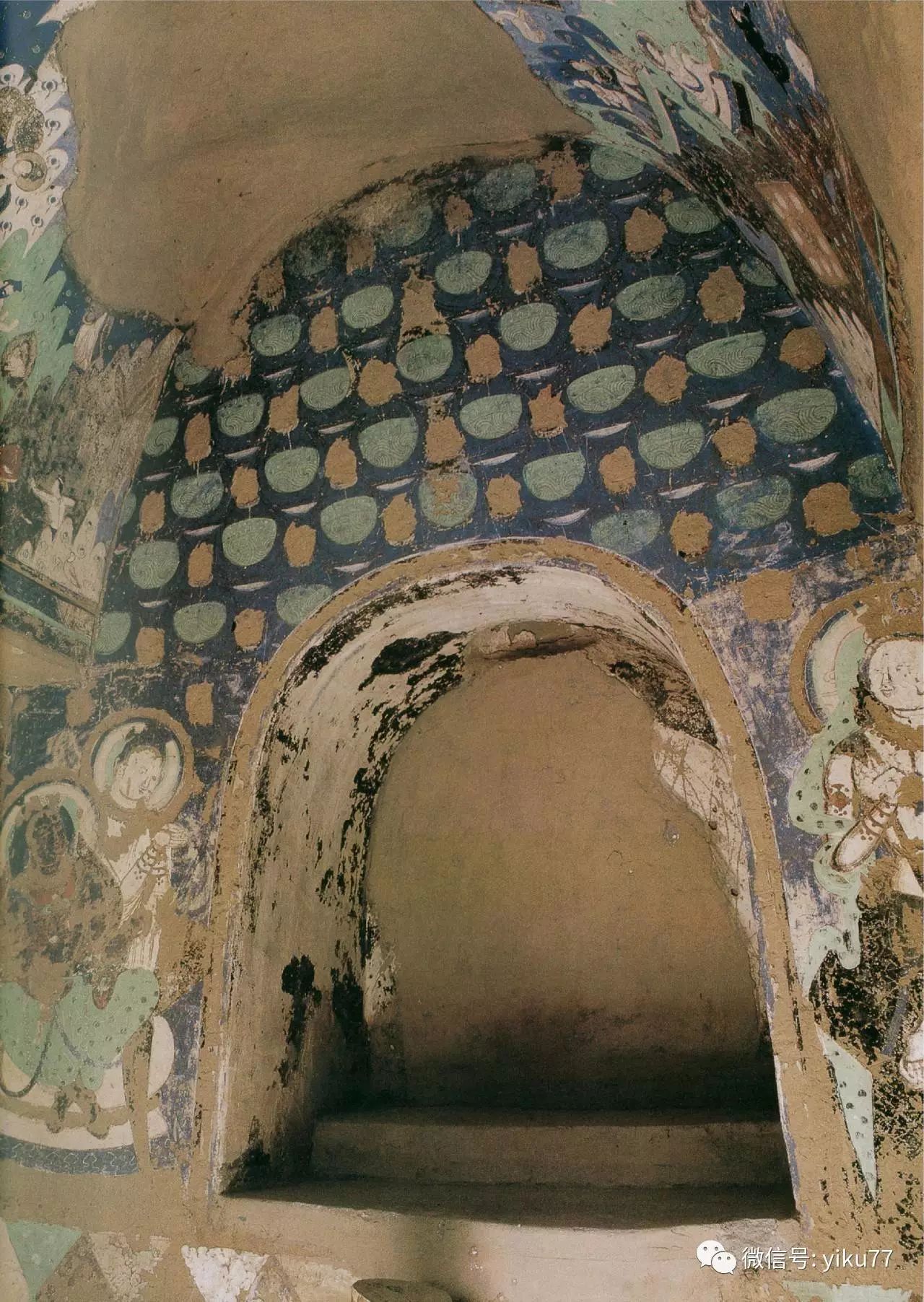

第四窟 西北隅的壁画与龛室

克孜尔石窟比著名的敦煌莫高窟早三个世纪。至今,200多个石窟中保存着1万多平方米的壁画。敦煌学的很多谜团,上溯到克孜尔,便能迎刃而解,尤其有助于改变国人对中国画的误解——以为中国画只是文人的水墨画。---中国美术学院副院长王赞

克孜尔石窟里所有的壁画均是岩彩画,所有的颜料均来自于各种矿物质和自然植物,

这让今天的人们惊奇。

立佛与金刚力士像

“岩彩画”的出现在我国可追溯至半坡原始古朴的彩陶,马王堆赋彩浓郁的帛画和漆画,鼎盛于唐代的工笔重彩。但是一度被元以后兴起的“文人画”“水墨画”冲击,成为民族的边缘画种。

有学者认为 | "岩彩"这一古老而质朴的材质,"岩"即代表矿石的粉末,是指材质,"彩"即"色彩"。从内涵上讲"岩彩"就是源自中华民族文化内部的一种色彩绘画,从外延上讲"岩彩"就是与油画、丙烯画、版画一样深具材质特点的一个画种。因它有独立完整的色彩体系,有一套逐渐完善的审美标准,有一个最具时代意义的艺术思想"继承与创新、传统与现代"。

立佛

度化善爱乾达婆王图

第八窟 主室劵顶前部壁画残部

第八窟 主室劵顶前部壁画残部

古龟兹国于公元前176年建国,公元1001年被回鹘所灭,存在了一千多年。

当地的居民从人种上说,既有东方的蒙古利亚人种,也有西方的欧罗巴人种;从民族上讲,龟兹境内曾有羌、塞、月氏、乌孙、匈奴、突厥、回纥和汉人,但在漫长的历史长河中,他们都逐渐融合成了龟兹人。

当地的语言与焉耆、高昌一带的语言相近,俗称焉耆龟兹语。龟兹本土的文字借重去卢文者甚多,属婆罗米斜体字母。此外,汉文、粟特文也是流通文字。

窟室斑驳的壁画

壁画残像

克孜尔石窟壁画,既有汉文化的影响,也有对外来文化艺术有选择地巧妙接受,更是古龟兹画师非凡的智慧。他们用粗犷有力的线条,一笔勾画出雄健壮实的骨胳,用赭的色彩,烘染出丰富圆润的肌肤。

第八窟 窟内的飞天

第八窟 伎乐飞天

第八窟 伎乐飞天(局部)

听法菩萨

因缘佛传图 残像

因缘佛传图 听法天人、弟子 残像

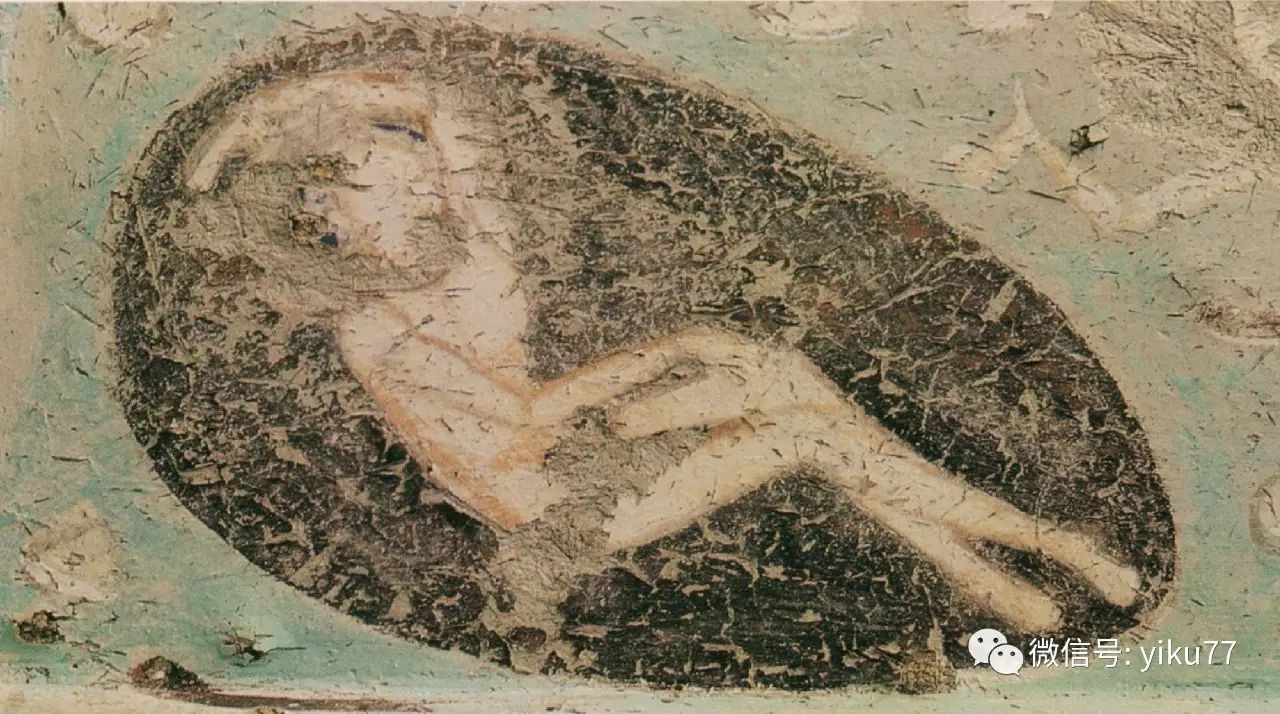

菱形格因缘画

菱形格画是克孜尔石窟别具一格的绘画形式,有多少个菱形格,就有多少个壁画故事。克孜尔石窟壁画中的本生故事数量多,画面丰,分布广,在世界佛教石窟中都是罕见的。

菱形格因缘画

菱形格因缘画 蛤天人因缘 局部特写

第13窟 菱形格本生画局部

第13窟 菱形格本生画 水中人物

第14窟 正壁全景

克孜尔石窟曾遭受过两次浩劫 | 大约在公元10世纪左右,在佛教与伊斯兰教的宗教纷争中,克孜尔石窟伴随着龟兹佛教的衰败而逐渐被废弃,并遭到较大破坏。第二次则是19世纪末至20世纪初外国探险队,在龟兹地区盗劫了大量壁画、泥塑等,克孜尔石窟自然也在盗劫者的视野之内。

再加上经年累月的自然风化,昔日的早期佛教艺术宝库、古龟兹文化的蓬勃与绚烂展现,如今只留下一幅幅斑驳残损的壁画,给人们以无尽的想象。

声明 | 非个人转载,请先联系后台以获得许可。