专家观点

踏寻东方微笑 做好传承担当 ——访麦积山石窟艺术研究所所长李天铭

“野寺残僧少,山园细路高。

麝香眠石竹,鹦鹉啄金桃。

乱水通人过,悬崖置屋牢。

上方重阁晚,百里见秋毫。”

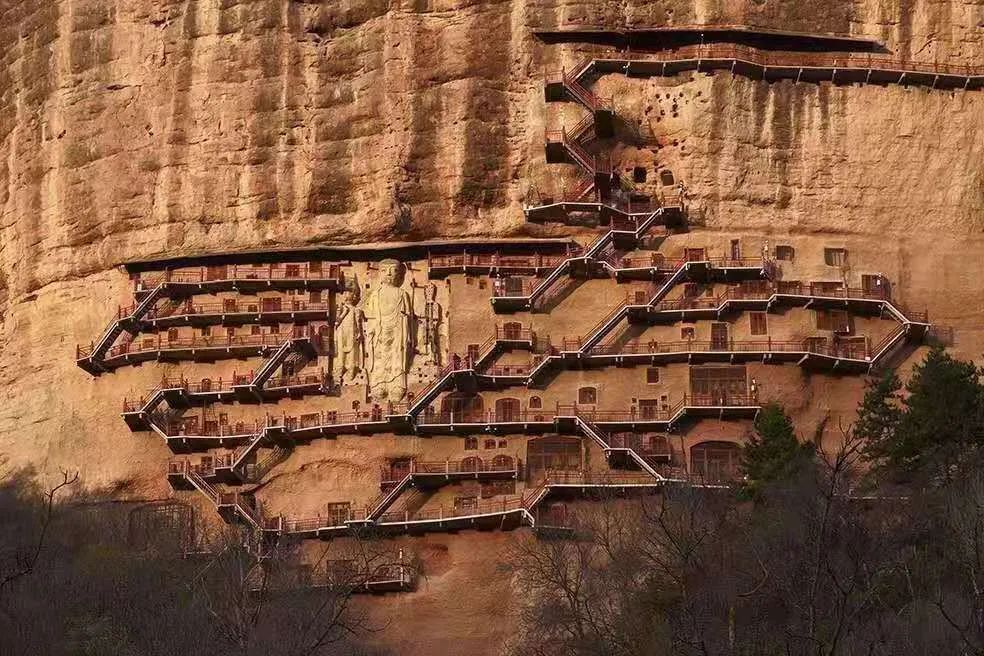

这是诗圣杜甫描写麦积山的诗句。麦积山石窟的开凿始于公元4世纪,有1600多年的历史,现存221座洞窟、10632身泥塑石雕、1300余平方米壁画。1961年,麦积山石窟成为新中国第一批全国重点文物保护单位,2014年,麦积山石窟作为中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申遗项目“丝绸之路:长安——天山廊道的路网”中的一处遗址点成功列入《世界遗产名录》。麦积山以其精美的泥塑艺术闻名世界,被誉为“东方雕塑陈列馆”。

麦积山石窟是有性别的

麦积山石窟与云冈石窟、龙门石窟和敦煌莫高窟,并称为中国四大石窟。麦积山石窟位于甘肃省天水市麦积区,秦岭主脉西端,是小陇山中的一座孤峰,麦积山高142米,因山形酷似麦垛而得名。“最近总有很多人说我们麦积山石窟是有性别的,她是一位温婉的女性,还有人特意采访我对于石窟的感受。”“我认为麦积山石窟之所以给人以女性的感觉,可能是因为我们独特的地理环境和泥塑造像的特点。”麦积山石窟艺术研究所所长李天铭向我们介绍。麦积山石窟被群山环伺,气候湿润,“麦积烟雨”是麦积山石窟独有的景致。麦积山石窟虽然地处甘肃,但是与莫高窟、云岗、龙门石窟不是同一种感觉。烟雨蒙蒙的麦积山,像一位慈祥的母亲在轻抚面庞;麦积山石窟的壁画与泥塑造像,大多由民间技师建造,来源于民间,没有“皇室血脉”,所以更加“亲民”,更“接地气”,她体现着老百姓对美好生活的向往。

麦积山石窟艺术,以其精美的泥塑艺术闻名中外,大大小小的雕塑,体现了千余年来各个时代的特点,系统地反映了中国泥塑艺术发展和演变过程。麦积山的塑像,除早期作品外,从北魏开始,几乎所有的佛像都是俯首下视的体态,有和蔼可亲的面容,虽是天堂的神,却像世俗的人,是人们美好愿望的化身。从塑像的体形和服饰看,也逐渐在摆脱外来艺术的影响,体现出汉民族的特点。“这是只属于我们麦积山的微笑,希望大家能更深层次的体会中华石窟文化巅峰时期的艺术气息。”李天铭说。

麦积山石窟的泥塑造像是在做“加法”

除了独特的地理环境塑造出麦积山石窟东方女性温婉含蓄的美,麦积山石窟塑像的制造工艺,也与众不同。“麦积山石窟的另外一大特点是,她的造像工艺是在做‘加法’。”李天铭向我们进一步介绍道:我们周知的几大石窟寺,绝大多数都是在崖体表面开凿,雕刻成塑像,而麦积山石窟的泥塑雕像是在壁画表面或木架构上用泥塑形,然后与壁画、石窟等周边环境融为一体。如第4窟飞天壁画中就采用了“薄肉塑”,在壁画表面突出人物特征,这是其他石窟寺中的造像少有的艺术表现形式。

麦积人坚守几十年,执著干好“保护”这件事

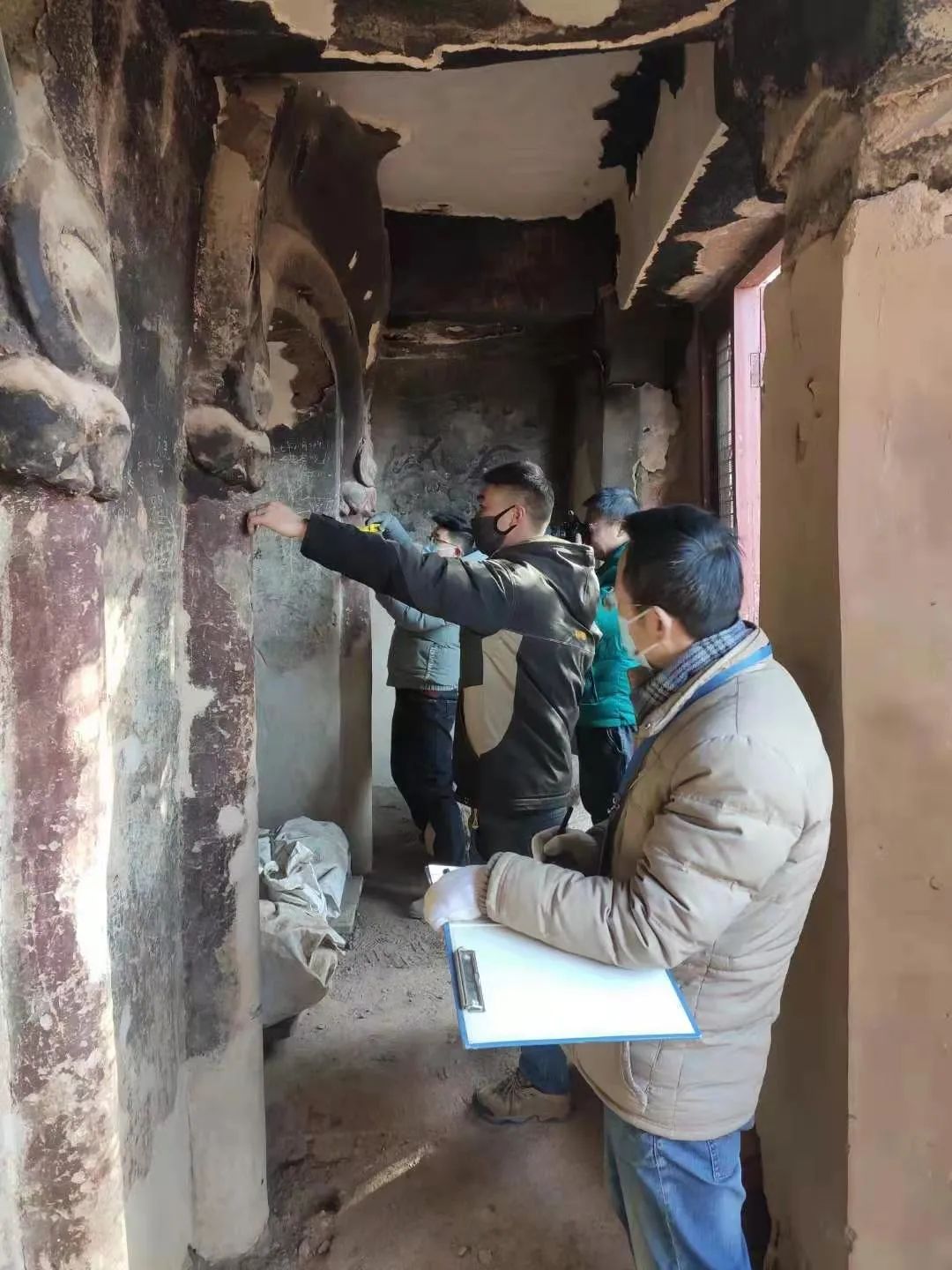

2014年,李天铭来到麦积山石窟艺术研究所工作,吃惊地发现,在67名正式员工队伍中,有60人从参加工作就在麦积山,一干就是一辈子。据李天铭介绍,麦积山石窟艺术研究所的前身是麦积山石窟文物保管所,1953年建所,至今已有68年。麦积山石窟现有人员编制76人,其中有27人是专门从事文物安全保护工作的。这27名同志每天分为4个组,不分四时寒暑地进行石窟寺的日常巡查维护工作。“这是多么稳定的一支员工队伍啊,我从他们身上,看到了执著与坚守!”李天铭毅然加入到这支队伍中,与同志们吃住在山上,每天上窟、巡山、排查安全隐患。

随着安消防科学技术的应用,麦积山石窟安全指挥中心建成并投入使用,石窟寺安全巡查设备也得到了提升与改善。李天铭与同志们也因工作需要,搬到了科研中心办公。虽然麦积山石窟遍布的200多个摄像头把拍摄到的高清影像投放到大屏上,可以随时监测到各个角落的一举一动,但是上窟和巡山工作并没有被机器替代,相反地,安保队伍规模扩大到50人。

“一些文物本体的细微损坏和安全隐患排查工作,是机器替代不了的。”李天铭强调。

整体归入敦煌研究院,麦积山登上大舞台

如果说2017年之前,麦积山石窟的工作团队是为了石窟寺的安全站岗守卫,2017年后,随着麦积山石窟、炳灵寺石窟、北石窟寺整建制划归敦煌研究院管理,李天铭及同事们把工作的重心逐渐由安全保护向科学修复与数字化保护转移,麦积山的文物保护事业开启了新的篇章。

“整合给我们带来了高水平的专业队伍、先进的保护理念和处于国际前沿的保护技术,有助于帮助我们解决在文物保护方面的问题,在实践中探寻不同的文物保护技术和经验,并逐步形成新的技术路径、标准和规范。对我们来说,最大的益处在于管理、学术研究、对外交流和文化传承等方面。整合后能在管理上得到敦煌研究院更好更有力的支持,打破了单位间的壁垒,将更有利于人员之间的交流和技术的充分共享。”李天铭说。

有担当的麦积人“十四五”要有大作为

李天铭表示,麦积山石窟艺术研究所建所68年来,尤其是加入敦煌研究院后,始终紧紧围绕着“保护、研究、弘扬”等重点工作,通过数代人的坚守和探索,历经千年的麦积山石窟历史文化遗产也得到了很好的保护和传承,在国内外文博行业、艺术领域产生了广泛的影响力。

在李天铭看来,石窟寺是中外文化交融的产物,是最具魅力与感召力的艺术表现形式,最能体现中国古代文化包容、自信的特征。在未来的发展中,有担当的麦积人要学习贯彻总书记讲话精神,秉承“择一事终一生”的人生信条,结合麦积山实际,深入研究麦积山石窟历史文化脉络,依靠敦煌研究院有利资源,讲好麦积故事。

“麦积山石窟的保护、发展、传承需要更多新鲜血液的加入,需要诸多国内高校、博物馆等专业机构的支持,”李天铭说,“我们要做好文化遗产的保护、传承以及创造性转化,这是麦积山石窟艺术研究所新的历史使命。”

奋发的“十四五”,麦积山石窟艺术研究所将站上更高的舞台,以更加开阔的视野,更加开放的胸怀,与社会各界共同保护并守望好麦积山石窟这份珍贵的人类文化遗产。

(来源:文物之声)