文博信息

叩开远古村落的考古学家 石兴邦

摘要: 2018年10月,在成都举行的第二届中国考古学大会上,石兴邦先生荣获中国考古学终身成就奖,这是继郑州第一届中国考古学大会上宿白教授被授予终身成就奖以来,第二位得到这一崇高荣誉的老一辈考古学家。2021年是中国现代田野考古学诞生百年,第三届中国考古学大会在河南三门峡举行,此次大会上终身成就奖评选被终止,石先生的获奖似乎也成了绝响。不过,2023 ...

2018年10月,在成都举行的第二届中国考古学大会上,石兴邦先生荣获中国考古学终身成就奖,这是继郑州第一届中国考古学大会上宿白教授被授予终身成就奖以来,第二位得到这一崇高荣誉的老一辈考古学家。2021年是中国现代田野考古学诞生百年,第三届中国考古学大会在河南三门峡举行,此次大会上终身成就奖评选被终止,石先生的获奖似乎也成了绝响。不过,2023年底在上海举办的第五届世界考古论坛 将终生成就奖授予严文明教授,首次将该奖项授予中国考古学家。以上便是迄今为止获取这一殊荣的三位中国考古学家,他们都是年逾鲐背的高龄学者,可谓实至名归。

宿白和严文明都是我在北大的老师,也是同事。石先生毕业于中央大学边政系,后入浙江大学随吴定良教授读体质人类学的研究生课程,不久转投夏鼐先生门下学习考古。1950年毕业,随夏鼐北上进入中国科学院考古研究所,成为夏先生的左膀右臂,几乎参与了20世纪50年代以来所有重要的考古工作。

1952—1955年,文化部(社会文化事业管理局)与中国科学院(考古研究所)、北京大学联合举办了四期考古工作人员训练班(即所谓的“考古黄埔四期”)。第一期开班时,恰逢夏先生返回温州搬家,石先生代夏鼐为首届学员讲授田野考古学课程,这届学员中还有部分北大的研究生和49级、50级学生,他们是邹衡、赵其昌、王菊芳、王畸、金学山、吕遵谔、郑振香、李仰松、俞伟超、刘观民。

石兴邦先生(1923—2022年)

石先生与半坡

1953年春,西北文物清理队在西安浐河东岸的二级阶地调查发现了半坡遗址。9月,石先生率领中国科学院考古研究所陕西省调查发掘团再次进行了深入调查,遗址包含物丰富,文化面貌独特。夏先生了解到这一情况后,决定将考古训练班学员的实习点定为半坡遗址和国棉三厂古墓地。

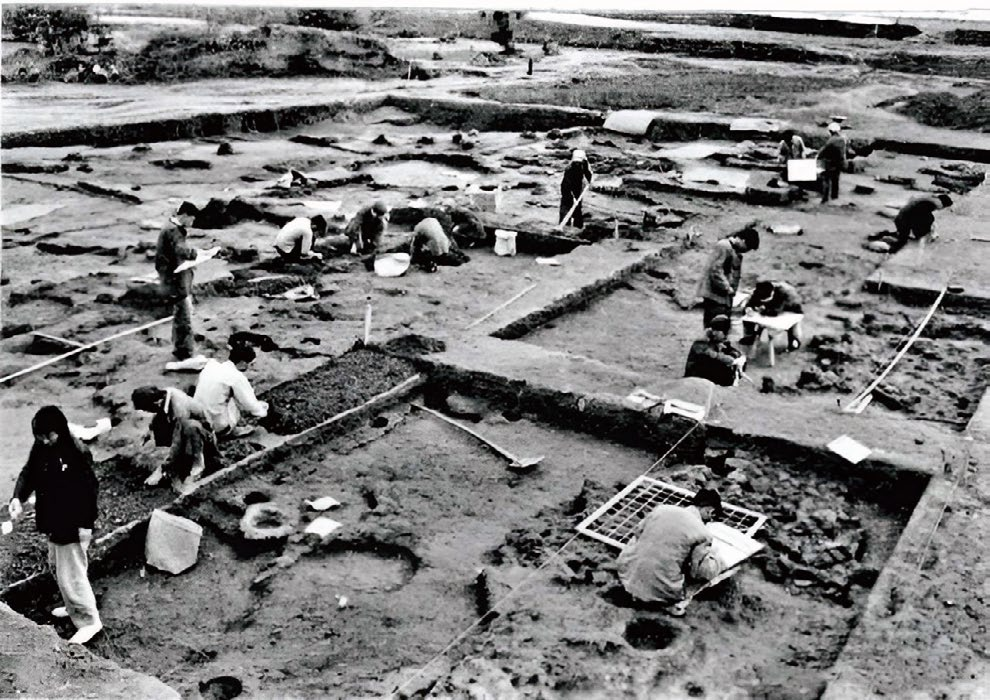

1954年秋至1957年夏,半坡遗址先后进行了5次发掘,石先生为负责人,并任训练班学员田野实习总辅导。参加半坡遗址发掘的有第三届考古训练班的全体学员以及陕西、甘肃的考古工作者,此外还有北京大学历史系招收的第一届考古专业本科生(即黄景略和张忠培所在的52级),不难看出石先生在考古学界的分量。

半坡遗址发掘现场(1954 年)

半坡遗址发掘总面积为1万余平方米,是我国首次开展的大规模田野考古发掘。此前发掘的史前遗址多数开一两条探沟。发掘前,石先生根据半坡遗址的分布和文化堆积,经深思熟虑,决定全方位探测,大面积揭露,依层位下挖,遗迹全部保留,在对揭露遗迹整体分析后,决定下一步的发掘。正是因为有这样一个大胆的方案和工作程序,最终将一座完整的史前环壕聚落揭露出来,此即当时震惊中外的“半坡原始氏族公社遗址”。

通过发掘,半坡这座6000年前的古村落出土了大批史前遗迹、遗物。其中房屋建筑均为深浅不一的半地穴式,面积有大、中、小之别,平面分方形、圆形,在房屋周围有婴幼儿瓮棺葬,整个村落外围还挖有一条大型环壕。出土遗物以石器、陶器和骨角器为主,包括一批珍贵的鱼纹、人面纹彩陶以及瓶、钵、盆、瓮等器皿。上述发现在当时引起极大轰动,当年便荣获中国科学院一等奖,作为发掘主持人的石先生得到了很高评价,由此也奠定了他在中国考古界的学术地位。要知道,石先生当时可是刚过而立之年!

半坡遗址的发掘在我国考古学发展史上具有重要意义:首先,这是新中国取得的第一个重大考古发现;其次是摸索创立了大型史前聚落遗址发掘技术和方法;第三是通过发掘培养出一批考古专业人才;第四是创立了史前考古发掘报告的编写范式;第五是摸索出大型史前聚落遗址的保护和利用模式。此次发掘后不久,国内首家考古遗址博物馆—半坡博物馆便在西安落成。

西安半坡博物馆

与石先生的几次交往

我是1978年考入北大历史系的,进校第二年春季开设新石器考古课程,很快便知晓了石先生的大名、半坡遗址和《西安半坡》考古报告。说来有趣,我在上大学之前就见过《西安半坡》,我喜欢拍照,每年回川探亲会给家人拍些照片,然后在父母单位实验室的暗室冲洗、印扩照片,由于烘干后的照片会卷成一团,必须用重物压几天才能变得平整。这个暗室里有本专门压照片的厚书,我用过它,但未在意。上大学后再回家,洗印照片时才发现那本书竟是《西安半坡》!

《西安半坡》精装本(左)和平装本(右)封面

我读本科时没见过石先生,甚至搞不清他当时是在北京还是在陕西工作。后得知20世纪60年代初,因陕西各地考古发现不断,专业人员严重匮乏,陕西省派人到北京协商借调了石先生,任省考古研究所副所长;1976年他又回到科学院考古所;1984年再次调回陕西,任省考古研究所所长。石先生常驻陕西,见面机会不多,偶尔他会给我寄些信、书或文章抽印本,我去西安或参加会议等学术活动会见到他。

第一次面见石先生是在1988年。我去甘肃整理资料,严文明先生命我去临潼康家遗址看看研究生实习情况,我去陕西省考古研究所拜见了石先生,他是康家遗址的发掘领队。翌日我和社科院考古所西安工作站的卢连成一块去的康家遗址,遗址先后发掘了4次,清理客省庄文化房屋285座,是龙山时代规模最大、揭露房屋最多的遗址。

1993年,为庆祝赛克勒考古与艺术博物馆开馆,北京大学举办“迎接二十一世纪考古学”国际学术研讨会,邀请国内外很多专家学者莅会。石先生也在受邀之列,我在会务组接待了他。会议期间拍了些照片,其中有一张照片记录了石先生和苏秉琦先生交谈甚欢的场景。

再次和石先生接触是在北京。1990年上海学林出版社出版了大型画册《隋唐文化》,反响不错,遂计划编辑出版一套古代文化方面的丛书,要求图文并茂、通俗易懂。这套书的第一本定为《原始文化》,邀请石兴邦、张忠培和严文明三位先生作为主编,为此石先生特地来到北大和大家一起讨论此书的编写体例、内容和具体分工等。我应邀撰写“史前艺术”部分,因为需要大量照片,石先生曾与我有些书信往来,并寄给我一些陕西出土的文物照片,如仰韶文化的彩陶、原始雕塑和客省庄文化陶器等。其中有件宝鸡双碌碡遗址出土的小口尖底瓶器口残件,属于仰韶文化庙底沟类型。这件器物的口外侧十字对称地堆塑两对写实的男女外生殖器,很少见。遗憾的是,后来此书没有出版,但我的文稿和石先生给我的信和照片都还在。

石先生和苏先生愉快地交谈(1993 年)

1994年10月,受全国哲学社会科学规划领导小组的委托,宿白和徐苹芳两位先生负责主持考古学科“八五规划总结和九五规划制定”项目,参加人员有石兴邦、张忠培、王世民、严文明、李伯谦几位先生,我、孙华和苏哲为秘书,分别负责史前、商周和汉唐部分的讨论记录、文字整理和初稿撰写。1995年6月,考古学科“八五规划总结和九五规划”报告初稿完成,随后在石家庄举行的全国考古发掘汇报会上征求全体代表的意见。1997年,报告由全国哲学社会科学规划办公室编辑,学习出版社出版。

在这个报告的讨论和制定过程中,石先生曾多次提议,希望能将陕西省发掘唐陵的计划列入,这可以说是石先生多年来的一个心愿。据他回忆,当年回到陕西后就觉得,陕西作为文物大省应当创建一个考古研究院,然后再名正言顺地干件大事,即大规模地发掘唐乾陵,这一想法也得到陕西省一些地方领导的支持。石先生在参加七届全国人大会议时,曾提交了这方面的提案,并得到当时一些领导的支持,但遭到北京大学一些学者的反对。尽管屡遭挫折,但石先生痴心不改,后来还花费了很大心思组织撰写出几十万字的《唐乾陵发掘计划》。

石先生的这个想法,遭到与会各位先生的一致反对,先生们指出,鉴于50年代明定陵发掘的惨痛教训,今后绝不能再发掘帝陵了。他们还对石先生说,你最好在陕西考古研究所组织两个大的调查研究课题,即汉代帝陵、唐代帝陵的考古调查,把家底彻底摸清,以便更好地制定出汉唐帝陵的保护规划,这样做的效果和意义会比发掘帝陵更大。

《叩访远古的村庄》封面

进入新世纪,陕西省在国家文物局的支持下实施了汉唐帝陵考古调查研究项目,调查中不仅有很多重要发现,还取得了一系列的研究成果,得到国家文物局的高度评价。尽管此事未必和石先生有关,但不难看出,当年制定九五规划时,先生们给石先生提出的建议非常有远见。

1996年初夏,李伯谦老师找我谈话,让我尽快答辩,对此我没有思想准备,导师严文明先生告知我的论文仅完成初稿,还需要修改。不过严先生也劝我先答辩,我便找到考古系实验室工作的吴小红博士,整整一晚才把论文打印出来。6月,严先生去上海开会前告诉我,答辩日期已定,石先生正好在北京整理下川遗址 的发掘报告,希望能够请他担任我的答辩委员会主席。我带论文去见石先生,得知严先生的安排,石先生非常高兴。但后来答辩延期了,很遗憾,石先生没能成为我的博士论文答辩委员会主席。

我是1996年底答辩的,论文做了充分修改完善,内容和质量明显提高。后经专家审读、北京市社会科学理论著作出版基金管理小组评审,批准为1997年上半年资助的出版项目,1999年由北京大学出版社正式出版。

作者博士论文 3 个版本封面

(左 :初版,中 :答辩版,右 :北大正式版)

石先生与下川

半坡遗址的考古发掘奠定了石先生的学术地位,20世纪70年代下川遗址的发掘和研究则是他的又一项重要学术贡献。

下川遗址位于山西沁水县中条山 主峰历山山腰处的一座小盆地内。石先生带队于1976、1978年进行发掘,遗址出土的石器有两类,一类是石英砂岩打制的粗大石器,为数不多;另一类为燧石制作的细小石器,也是下川文化的主体,种类有雕刻器、尖状器、石钻、石镞、圆头刮削器、船底刮削器、石锯、啄背小石刀等。重要的是新出现了石锛状器、扁平长条大尖状器、石磨盘等相当进步的工具,进步特征最突出的是丰富的细石器和小型石器。下川的石镞很有特点,加工精细,形态较新石器时代虽然原始,但年代早、技术进步,数量也明显增加。此外还发现有一侧或两侧加工有尖齿的石锯,有的带短柄,用于锯割。琢背小石刀造型特殊,是可嵌入把柄的复合刀具。此外还发现大量“石核石器”,是另一种具有代表性的石制品,主要用于刮削和切割。

下川石器表现出我国旧石器时代晚期的技术传统,也是细石器工艺最发达的一处遗址,以琢背小石刀、石核石器为代表的特色石器有别于其他文化,具备了细石器文化的技术和主要种类,为研究旧石器时代向新石器时代过渡提供了重要的中间环节。

石先生通过对下川遗址的发掘和研究认为:“中国细石器革命具有世界性意义,随着生态环境的变化,华北部分细石器族群追奔逐北地赶着动物群向东北亚和西北美陆续迁移,促进了大亚美文化共同体的形成和建立,使蒙古人种开始向美洲开发和移植。”进而还提出了“前仰韶时代的农业文化是从下川文化晚期的高级采集文化的发展而来的”新认识。

作者与石兴邦先生、郭大顺先生在桥山合影(1998 年)

1998年初,石先生给我来信,陕西省人民政府和黄帝陵基金会以及台湾的三家文化公益基金会决定在黄陵县联合举办祭祀黄帝陵大典,后来由我代表北大考古系参会。清明那天,来自国家、省、市以及各地区的代表在桥山举办了隆重的祭祀大典。1997年香港回归时,有关单位在桥山上竖立了“香港回归纪念碑 ”,此次会议期间石先生邀我和郭大顺先生一起在碑前合影留念。回到西安,来自海内外的学者又参加了“黄帝与中国传统文化学术讨论会”,石先生在大会上做了《下川文化的生态特点与粟作农业的起源》的发言。

新世纪的石先生

进入新世纪后,随着先生年龄增高,我与他见面的机会也越来越少,记得仅有的几次都是在中国考古学会年会上。

2010年,在武汉举办了中国考古学会第十三届年会,大会主题是“三峡地区考古发现与研究暨纪念夏鼐先生诞辰100周年”。新石器时代小组的讨论由徐光冀先生和我主持,石先生谈到了1979年三峡工程启动,在“长江三峡办公室”(简称“长办”,名下成立了三峡考古队,也称“长江流域考古规划队”),提到了带研究生和考古发掘的回忆。2012年,石家庄举办中国考古学会第十五届年会。会议休息时,石先生见我和张忠培先生聊天,便过来邀我们一起拍照留念。

作者和石、张两位先生在石家庄合影(2012 年)

2011年,为求证半坡遗址当年发掘的某些技术和方法的出处,我给石先生写了封信,他给我回了下面的信。

水城同志:

您好。真的这次见了您很高兴,只是我们更多时间叙“家常”,有些遗憾!因为这多年您一定有不少宝贵的收获在。我想考古会议时我们再好好谈。就您提的问题敬写如下:

1.为什么挖半坡遗址:这是1954年第三届考古训练班要作实习。我在班上带课,我分讲“田野发掘工作方法”(本来是夏所长讲,他让我讲,就应担)。我们1953年在西安附近作了调查研究,我带陕西考古调查团,在西安东郊作调查发现了半坡遗址!因此当时选遗址实习工地时选了这里,地方近,生活方便,同时墓葬实习这里上面有汉唐墓葬可供墓葬实习之用。因之选定半坡为遗址实习地点,由我负责。这次很热闹,夏所长、裴文中等老前辈都来,并给了他们的肯定和鼓励,取得成绩,皆大欢喜。

2.为什么要采用5×5米方块式挖掘:是因为人多,大面积揭露,采用探方(发掘大面积的遗址适宜)。为什么5×5,因为方块好控制,且因学生实习,2人一个,容易看管情况,对整个大区好管理。过去我们发掘多用探沟,细而长,那是探测性的,只要揭挖开,层分清,情况了解了就好了,很少有大面积揭露的。半坡算是国内发掘范围大的开方发掘。大面积这样揭开不至破坏完整的迹象。根据实际情况,有些探沟也可用。什么方法适合一定的目的和要求。这在海外是经常使用的,大面积揭露方块好管理。

当时两个人挖一个,大方四个人,5×5的探方1—2人,可以满足要求,深度和周边情况皆容易照看。方的大小也视埋藏的情况而定,视迹象而定,运用之妙存乎一心而已,没有固定大小,但要整齐、科学,彼此相适应而已。视情况简单复杂不同而定。

过去发掘多是临时性的、探测性的,有了解情况的要求,没有社会史研究这样的学术要求,所以都是切切蛋糕,看看情况而已,裴文中先生当时在半坡现场就谈了这样做是时代不同的原因。

我现在记得您对马家窑文化陶器的分类研究很有见地,现在出版的是否就是这方面?很有价值。如果出版给我寄一本来。系上老同志、朋友都致问好!希望多来陕西考察研究。

见了宿公特致问候,请多来西安。

谨致

研安

石兴邦 拜启

2011.7.22于西安寓所

2022年,先生以99岁高寿魂归道山,这位世纪老人、著名考古学家最终在大疫之年走完了他不平凡的一生。

石先生忠厚慈祥,操一口纯正的陕西铜川耀州方言,听来非常亲切。我印象里他一辈子好像穿的都是中山装,有时感觉他不像著名学者,倒像个陕西的老农民或乡镇干部,一点儿架子都没有。见到人总是一脸笑容,眼睛眯成一条缝,和蔼可亲。

但看上去极其朴实的石先生是一位眼界极为开阔的学者。焦南峰先生说,早在20世纪80年代石先生就说:“年轻人,好好干,过几年你们要在地球上走来走去。”如今这一预言已然成为中国考古工作者的现实。

前不久我写信给叶娃,问她是否认识西北大学当年申请留美的一位学生。她回信告诉我,1982年西北大学申请自费留学的仅有3位,除了我打听的那位中文系男生,另两位都是学考古的女生——刘莉和叶娃,但当时学校都没批准。后来叶娃和刘莉分配到陕西省考古研究所,石先生得知她俩已被美国大学录取,却因出身,西北大学拒不给办理护照。石先生便说:“出国学习是好事嘛,我让咱老郝(办公室主任)给你俩专门跑这事,不拿护照不罢休。”翌年二月,叶娃率先拿到护照,赶上了美国的春季入学。刘莉因有亲属在台湾又折腾了一段时间,1983年秋季也赴美入学,从这件事就能看出石先生的为人。回想一下,20世纪80年代初,有几个学术单位的领导能有如此的眼界、胸襟和胆识!

本文2025年3月初定稿于四川大学望江校区。

本文写作过程中先后得到焦南峰、张建林、种建荣、邵晶(以上陕西省考古研究院),叶娃(UCLA),曹玮(陕西师范大学),水涛(南京大学),常怀颖(中国社会科学院考古研究所),胡中亚(陕西省历史博物馆),邱添(四川大学)的帮助,在此向他们表示衷心的感谢!

(作者为四川大学文科讲席教授、北京大学考古文博学院教授)