深度阅读

撒马尔罕壁画所见中国绘画因素 ——高丽使节是否在拂呼缦王治时到访

撒马尔罕壁画所见中国绘画因素

——高丽使节是否在拂呼缦王治时到访

(影山悦子 著 王东 译)

1965年春,撒马尔罕郊外的城址阿弗拉西阿卜发现的壁画,引起了中亚研究者们的注意。壁画很早就被介绍到日本1。壁画的发掘报告发表不久,其日语版便出版。据发掘者解释,阿弗拉西阿卜壁画描绘了在撒马尔罕王拂呼缦治时,赤鄂衍那、中国和印度使节带着新娘和贡物到访的场景,还有拂呼缦到场欢迎使节的场景,这一观点流传较广2。

然而,关于阿弗拉西阿卜壁画的解释,此后的讨论还在继续。特别是,最近发表的论文,不仅探讨图像,还对壁画绘制时中亚的政治状况、风俗习惯等进行了综合研究。本文前半部分介绍这些新提出的论文,这些论文与发掘者的解释有很大不同。后半部分说明,在阿弗拉西阿卜壁画中,能见到很多来自中国美术的因素,特别是在描绘高丽使节的问题上,提出笔者的观点。

一、阿弗拉西阿卜壁画研究史

(一)发 掘

阿弗拉西阿卜遗址,位于现在撒马尔罕(乌兹别克斯坦)市区以北的古撒马尔罕城址。壁画发现于大约在遗址中心位置的第三防御墙内。这一地点(23号地点)的发掘调查,始于锡斯金(V. A. Shishkin),阿尔鲍姆(L. I. Al’baum)继续进行。调查的结果是,建筑基址的1至3号和9号室都发现有壁画,但一般说的阿弗拉西阿卜壁画指的是1号大厅的壁画,本文所说也是指该房间的壁画3。1号大厅,是11米×11米的正方形房间,入口在东侧。沿着四壁设有高0.5米的粘土台阶。这些台阶中,只有正面中央的台阶,比其他台阶宽,推测是放置王座一类的地方。墙壁的上部残缺,西侧和北侧最高处2.7米,南侧最高处2.5米,东侧最高处1-2米(这些都是从台阶开始计算的高度)[Al’baum 1975:11-12(59)]。

1978至1985年,阿昆巴巴耶夫(Kh. G. Akhunbabaev)再次对23号地点进行了调查[Akhunbabaev 1987:10]。根据他的报告,这一地点从6到8世纪,经过5个阶段的修建和改建。含有1号大厅的建筑物,属于第2期。他推测,第1期(6世纪)是作为撒马尔罕王的郊外行宫而修建的,第2期(7世纪中叶)改建为王的宫殿群,同时修建了围绕宫殿的防御墙(第3防御墙)。

(二)铭文和壁画

阿弗拉西阿卜壁画正壁M274人物的长衣上有2行的巴克特里亚语和16列的粟特语。巴克特里亚语铭文的保存状况差,无法解读。粟特语铭文的解读,由俄国粟特语学者里夫什茨(V. A. Livshits)进行,阿尔鲍姆的报告中引用了他的翻译。根据里夫什茨的翻译,壁画的粟特语铭文记载了赤鄂衍那的使节在拂呼缦前问候的情形5。此外,据俄国的货币学者斯米诺娃(O. I. Smirnova),铭文中出现的’βxwm’n,与货币铭文上出现的βxwm’n/’βxwm’n是同一人,即汉文史料中7世纪中叶撒马尔罕王拂呼缦[Smirnova 1970:143-144]。

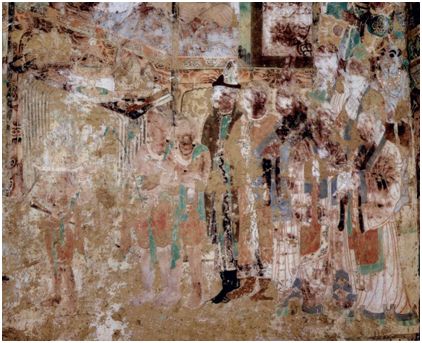

图1 a阿弗拉西阿卜壁画正壁全图(7世纪下半叶);b右壁全图(7世纪下半叶)

图1 a阿弗拉西阿卜壁画正壁全图(7世纪下半叶);b右壁全图(7世纪下半叶)

接下来,简要说明壁画的整体面貌。正壁(西壁)壁画分为数排,仅残存下面三排(图1a)。着长衣、蓄辫发的人出来迎接身着各式服装的人(第1排)。蓄同样辫发的人或围坐在一起(第2、3排)。从各段中间描绘的人像就可以知道,图像虽然分成数段,但整体表现的是一个场景。右壁(北壁),在靠近正壁一侧的三分之一处,描绘了两只浮在水上的船(图1b)。其中一只,乘有10位女性(R11-R20),中心的女性(R11)画得比周围的女性大,另有几位女性手持乐器。在靠近前壁一侧的三分之二处,是狩猎的场景。其中,只有一个人(R1)画得大,比较显著。左壁(南壁),在前壁(东)侧描绘有建筑入口一类的事物,其中站立4人(L1-L4)。朝那边骑士队伍在行进[Al’baum 1980: 图8]。象在前,其后是骑白马的3位女性(L6-L8)、骑骆驼的2位男性(L9、L10),马和四只白鸟、白布覆口的2人(L11、L12)、骑着一匹大马的男性(L13)和骑马的2位男性(L14、15),其后还可见3匹马的头部和前蹄。队伍的上方,还残存一些的动物的脚,可想而知,这是一个大部队。与其他壁面相比,前壁保存状态较差[Al’baum 1980: 图25-27]。根据入口,可以分为两个场面。左侧描绘的是,裸体的少年们在水边拉弓射箭,并拉着幻想中动物的尾巴。另外还残留有怀抱婴儿的女性(?)、长尾动物和人脚的一部分。右侧残留有,有人骑的抬着前脚的马、坐在椅子上的人和跪在他前面的人。

(三)壁画解释相关的前人研究

(1)阿尔鲍姆的解释 [Al’baum 19756]

阿尔鲍姆参考铭文的内容,认为正壁第1排着各式服装的人,是撒马尔罕王拂呼缦治时到访的外国使节。具体而言,有赤鄂衍那(M2-M4)、中国和东突厥(M8-M14)、石国(M21-M23)使节,推测还有高丽派来的使节(M24、M25)。蓄辫发者,特征与石人相似,应该是突厥人。该场景的主角拂呼缦,原本绘在图像中间的上部,后来破损,没有流传到现在[同著20-40(67-85),58-60(98-100),73-75(110-113)]。右壁是,来撒马尔罕的中国和东突厥使节7, R11的女性是撒马尔罕王治下出嫁的公主[同著60-73(100-110)]。左壁描绘的是赤鄂衍那的使节,鞍马和四只鸵鸟,应该是给拂呼缦的礼物。象的上方,本来绘有赤鄂衍那的公主,画面中心的L13人像,推测是使团首领[同著40-58(85-98)]。前壁的保存状况不好,无法解释。不过,从其他壁面的内容来看,应该是来撒马尔罕的印度使节[同著79-86(115-121)]。结论是,全部画面描绘了赤鄂衍那、东突厥、中国和印度派使节到撒马尔罕,拂呼缦和随从到场欢迎使团的场景。

(2)安东尼尼的解释 [Antonini 1989]

与阿尔鲍姆的观点一样,正壁描绘了外国使节带着送给拂呼缦的礼物来访的场景和宴会的场景。外国使节来访,是为了庆贺新年(Nowruz),参加拂呼缦登基典礼(得到突厥可汗的允许,从撒马尔罕的阿弗欣就任粟特的“伊吉希德”)。壁画表现了登基典礼和祝贺新年的场景。她的研究特点是,她关注到了左壁戴着白面罩(拍汪)的两人(L11、L12)。阿尔鲍姆解释为,他们带来的马和鸟,是献给拂呼缦的礼物。安东尼尼通过与波斯银器和中亚纳骨器等上戴着拍汪的人物进行比较,作出新的解释,认为二人是祭司,带着的动物是献祭的牺牲。她推测骑象的是王妃,L13是拂呼缦。右壁描绘的人像不是中国人,还是在撒马尔罕举行的登基典礼和祝贺新年的一个场景。狩猎是祝贺新年中必须的环节,由波斯银器图像类推,男性狩猎和女性船游描绘在同一画面,可举塔克·伊·布斯坦(Taq-i-Bustan)大洞浮雕的例子。前壁推测描绘的是与祝贺有关的游戏的场景。

(3)莫德的解释 [Mode 1993]

莫德对阿弗拉西阿卜壁画的解释,出版了题为Sogdien und die Herrscher der Welt, Türken, Sasaniden und Chinesen in Historiengemälden des 7. Jahrhunderts n.Chr. aus Alt-Samarqand的单行本。他屡次访问阿弗拉西阿卜的博物馆,观摩原作,指出了阿尔鲍姆描述的几处的错误8。他主要从汉文史料,详细考察了阿弗拉西阿卜壁画制作的时代索格狄亚那对外的政治情况。这样的考察,是研究历史题材的阿弗拉西阿卜壁画必不可少的工作。莫德以前,阿尔鲍姆只是稍微考虑了一下与西突厥的关系,萨珊波斯和中国还没有进入考察的视野。

通过署名,莫德认为,阿弗拉西阿卜壁画描绘的是历史上占有重要地位的人物。正壁描绘了萨珊波斯的耶兹迪格德三世(Yezdigird III,M4)、曾经的撒马尔罕王西希庇尔(M4A)、当时的撒马尔罕王拂呼缦(左侧第2段描绘的9根棍子象征昭武九姓的联合,王的形象可能描绘在它的旁边)和西突厥乙毗射匮可汗(右侧第1段描绘的11根棍子象征西突厥咄陆部五姓、弩失部五姓和可汗的联合,可汗的形象可能描绘在它的旁边)。中间上部应该是粟特神祇的图像[同著19-75]。左壁描绘的是,史国和撒马尔罕的王西希庇尔的后继者拂呼缦在史国为西希庇尔的举行追悼会的场景。L11、L12是祭司,L13是拂呼缦[同著77-86]。右壁描绘的是中国,狩猎场景的主人公是唐太宗,船游场景的主人公是太宗的女儿,还有王妃嫁与西突厥射匮可汗的场景[同著87-96]。最后,前壁壁画的题材是古代突厥民族的始祖传说[同著97-104]。他是根据《新唐书》卷221《西域传》“何国条”的记载9,推测当时索格狄亚那有表现其周围诸王像的习惯。

莫德认为,阿弗拉西阿卜壁画的主题是,宣传拂呼缦王权的正统性和得到西突厥的承认。正壁表现,在世界诸王前拂呼缦的王权得到承认,左壁表现为前任举行追悼会,说明自己是正当的后继者。他的王权的后盾是西突厥的权力,右壁表现的是和唐王朝的姻亲关系,前壁表现的是始祖传说。那么,如果正壁中间上部描绘的是神像的话,这些神祇表现的也应该是王权的正统性。

他推测壁画描写的应该是648(±1)年发生的事。这是上述人物都存在的时期,是所有人物比定的前提。莫德不仅关注各壁中心人物的比定、当时索格狄亚那的政治形势的重建等,还考察了马具的样式、长袍的纹样等细节。

(4)马尔沙克的解释 [Marshak 199410]

与莫德一样,马尔沙克也认为阿弗拉西阿卜壁画的制作目的是宣传拂呼缦王位的正当性。正壁、左壁和右壁,提示了他王位的根据。

正壁,是向撒马尔罕神祇表明法律敬意的典礼,这样就证明了拂呼缦的政权的正当性,拂呼缦成为了宗教的和神圣的法律的代表。1981年的论文中,里夫什茨发表了若干新解读的铭文。这些铭文并不是壁画制作时写上去的,而是后来的访问者写上去的。虽然如此,马尔沙克还是根据这些铭文,将M4比定为拂呼缦。根据片治肯特居址正壁上部描绘的家庭守护神图像类推,阿弗拉西阿卜壁画同样的位置应该也描绘有粟特神祇。所以,描绘的使节不是来访问拂呼缦的,而是向神明致以敬意 [同论文6-8]。右壁和前壁的右侧,有三处具有明显的唐朝的特征,分别表现了富足(右壁的船游)、勇敢(右壁的狩猎)和贤明(前壁的右侧)[同论文8-11]。这也为拂呼缦王权的正当性寻找了一处根据,即表现被唐任命为都督的重要性。左壁描绘了拂呼缦举行祭祀先祖灵魂(弗拉瓦西)的仪式,为了让人们想起他是前任者们正统的后继者。对举行先祖崇拜仪式的解释,可与安阳附近发现的粟特人墓石浮雕比较研究11。此外,行列的大小,与建筑的残缺有关,行列图在左壁并没有完结,应该是接续着前壁的左侧。前壁的左侧表现的是,将拂呼缦的先祖们送往天国过幸福生活的场景,拂呼缦自身也在其中。另外,前壁的左侧,可能是象征世界秩序的宇宙的图像 [同论文8-18]。

(5)壁画解释相关的前人研究成果和问题

阿弗拉西阿卜壁画解释的相关研究,虽然始于阿尔鲍姆,但关于正壁以外的壁面,他的解释,即赤鄂衍那、中国和印度使节团访问撒马尔罕,并没有被接受。现将前人研究成果总结如下。

正壁的内容是基于历史事实的,描绘了拂呼缦统治时期,中国使节(M8-14),高丽使节(M24、25)和其他使节到达撒马尔罕的场景。M1、M5-7、M15-19和M26-42是突厥人。中间上部,原本描绘的是什么图像,意见不一致。有两种可能性:粟特神祇或拂呼缦。右壁描绘的是中国人。同一画面中出现的船游和狩猎,应该是受波斯的影响,另外还有表现中国人优点的意图。左壁描绘的并不是结婚典礼,而是先祖崇拜这种宗教意味较强的队伍。前壁,由于保存状况很差,解释不固定,其内容具有空想性,推测是神话或神祇。总体而言,莫德和马尔沙克认为是壁画的制作意图是宣传拂呼缦王位的正当性。然而,莫德认为西突厥是拂呼缦王权的后盾,而马尔沙克认为被唐朝任命为都督使得拂呼缦的王权正当化。

在各个场景的解释上,研究者对人物的比定有不同意见。这样的比定很难判断哪个是正确的。另外,莫德将M4A比定为西希庇尔王,应该是有问题的。他遵从斯米诺娃的意见,认为撒马尔罕出土的钱币上刻的名字šyšpyr是《新唐书·西域传》“史国”条的史国王沙瑟毕,认为左壁表达的是拂呼缦在史国为他的前任沙瑟毕举行追悼会的场景。关于这一问题,早在1984年冈本提出,钱币上的šyšpyr是康国王代(世)失毕的可能性,比史国沙瑟毕的可能性要高。因此,莫德对左壁的解释是没有根据的,对正壁的解释,也不得不重新检讨12。

第一个问题,是铭文的利用。1975年,里夫什茨准备了最终的文本和大多数注释的译文,现在还没发表13。铭文是解读壁画内容非常重要的手段,所以研究者们都很期待,即使里夫什茨的翻译还在试验阶段,所以不得不引用他的内容来解释壁画。然而,里夫什茨本人还没有发表最终的译文,全部信任他的翻译,不得不说是危险的。

其次,壁画装饰的1号大厅所处建筑的性质也是一个问题。前人一致认为,该房间归拂呼缦所有。阿昆巴巴耶夫推测,该建筑在7世纪中叶改建,与唐朝在此时任命拂呼缦为都督有关。铭文和壁画的内容让我们想到,1号大厅是拂呼缦宫殿的一部分,但王宫不建在城外军寨。马尔沙克为了解决这个矛盾,提出了1号大厅所在建筑是拂呼缦即位前私邸的观点。

二、阿弗拉西阿卜壁画所见中国绘画的影响

(一)图案和画面构成

阿弗拉西阿卜壁画所见中国的影响,最明显的是正壁和右壁描绘的中国人的图像。他们的服饰或者女性手持的乐器,与敦煌莫高窟壁画或西安近郊唐墓壁画上的图案类似 [姜,1996]。在右壁狩猎的场景中,马侧腹缠绕的红布,与李贤墓(706-711)狩猎场景中骑士举的红旗(五旒旗)可能有关 [Mode 1993:82-83]。除了已经指出的外,阿弗拉西阿卜壁画与唐墓壁画类似的图案还有2处。一个是M19人像。M19不仅与李贤墓墓道东壁的仪仗图中手放在杖上的姿势相似,就连威严的神态也非常类似(图2)14。其次是M27人像,左手所持之物,阿尔鲍姆推测是马球仗 [Al’baum 1975: 25-26(71)]。笔者认为,持的方式虽然不同,但应该是模仿永泰公主墓(706年)前室东壁的宫女和苏思勗墓(745年)墓室北壁的男侍手持如意的形态(《美术》墓室:图119,《世界》图15)。

图2 a 阿弗拉西阿卜壁画M19 b唐李贤墓仪仗图(706-711年)

其次,值得注意的是,阿弗拉西阿卜壁画描绘的题材中,有三处与李贤墓壁画一致。阿弗拉西阿卜壁画的狩猎场景(右壁)、外国使节觐见的场景(正壁)和女性游船的场景(右壁),与李贤墓壁画的狩猎出行图(墓道东壁)、客使图(墓道两壁,图3b)和宫女图(前室、后室)的题材一致(《美术》墓室:图114、118、115、116)。这些题材不仅仅是李贤墓的特征,也应该是唐代墓葬壁画的一般特征15。然而,被推定为撒马尔罕王的宫廷或者私邸的建筑壁画,很难被认为是模仿唐代墓葬壁画制作的。阿弗拉西阿卜壁画应该是模仿宫廷画制作的,而不是唐代墓葬壁画。原因是,从《历代名画记》等记载的唐代宫廷画家的活动和现存他们作品的摹本来看,唐墓壁画应该是以当时的宫廷画的题材和技法为范本的 [Fong 1978, 1984]。另外,据宋董逌《广川画跋》卷二《上王会图叙录》,北宋朝廷秘阁所藏贞观年间(627-649年)的《王会图》,描述了外国使节来朝贡的场景[长广1959: 22-24]。另外董逌还说,该图除描绘外国使节外,还描绘了仪仗、文官和乐队等。这些题材,在唐墓壁画中也屡见不鲜,由此可推测,这应该是唐代宫廷画和墓葬壁画中共有的题材。所以,阿弗拉西阿卜壁画的画家,在决定构图时,应该参考了唐代宫廷画。

(二)高丽使节是否在拂呼缦王治时到访

阿尔鲍姆根据汉文资料的记述和图像资料,将M24、M25的人像比定为高丽使节 [Al’baum 1975: 74-75(111-113)](图3a)。穴泽、马目,研究了高句丽古坟舞蹈塚的壁画和李贤墓《客使图》(图3b)中描绘的具有相同特征的人像,进一步证实了阿尔鲍姆的比定 [穴泽、马目 1976: 22-32]。此外,西安出土的都管七国六瓣银盘上,有铭文“高句丽”和头上插有两根羽毛的人像,所以阿弗拉西阿卜壁画和李贤墓壁画中插有羽毛的使节,无疑是高丽使节了[云 1984: 图6]。之后的研究者接受了这一观点,认为高丽人的确到访了撒马尔罕16。笔者认为,虽然M24、M25的确是高丽使节,但高丽使节是否到访了撒马尔罕,还未成定论,以下叙述理由。

在中国描绘外国使节到来的场景中,高丽使节很普遍,推测来源于敦煌莫高窟的维摩诘经变图。莫高窟有67幅维摩诘经变图,时代从隋到宋 [敦煌研究院编 1996 《敦煌石窟总录》]。隋代在西壁的龛左右分别描绘有文殊和维摩诘,唐代则常见于东壁门口的左右。维摩诘和文殊的左右位置,虽然是因时而变的,但维摩诘的周围一定是外国使节(蕃王),而文殊的周围则是汉帝17。大多数情况下,藩王集团的前面的几个人是南方民族,他们半裸、肤色重、裸足。与他们后方的人们相比,容貌、衣冠都有明显的区别。很明显,各国使节是来访问维摩诘的18。戴着特殊羽冠的高丽使节,经常就站在南方民族后列的末尾(维摩诘的旁边)。

据藤枝的考察,描绘外国使节时“按照各种各样的组合定型”[藤枝 1958,1964: 289-290]。现在比藤枝考察时,可参照的图版多了一些19。笔者根据最新的资料,确认了他的推测是正确的,即外国使节团大致是依靠同一稿本绘成的。这里只探讨高丽使节,关于外国使节总体的构图,另文检讨 [影山1998]。

莫高窟的维摩诘经变图中,可以确定表现外国使节到来的图,都是唐以后的作品。隋代壁画褪色严重,虽然无法确认人物容貌的区别,至少服装可以区别。唐以后的作品中,笔者找出,可以参照的外国使节的图有15例,其中11例有高丽使节或其变形的人像(图4)20。实际上,三分之二以上的绘有高丽使节的图,描绘外国使节时,都存在一个稿本,这个稿本中就有一个人是高丽使节。

图3 a 阿弗拉西阿卜壁画M24、25 b唐李贤墓客使图

图3 a 阿弗拉西阿卜壁画M24、25 b唐李贤墓客使图

这样形式化的外国使节图,不是在敦煌首创,应该是在中原地区产生后传播到敦煌的21。实际上,中原地区存在形式化的外国使节图,李贤墓的《客使图》就是在这样的图的基础上绘成的。在墓道东西两壁,都描绘有三位鸿胪寺的文官,其后跟着三位外国使节。高丽使节在东壁 [《美术》墓室:图118]。当然,高丽使节的确为了朝贡访问中国,但《客使图》并非完全再现各国使节朝贡的一瞬间。应该是以既存的外国使节图为稿本作成的,这幅图中高丽人也是使节的一员。

图4 敦煌莫高窟第220库维摩诘经变图中的外国使节图(642年)

与此相同,阿弗拉西阿卜壁画的高丽使节也不完全是这样的。制作壁画的画家一定知道在表达“四夷朝贡”时采用的稿本,因此用这个描绘了高丽使节。阿弗拉西阿卜壁画高丽人的前面,是手持毛皮的使节,敦煌维摩诘经变图中也有身着毛皮的使节(103、104窟)。由此可推测,阿弗拉西阿卜的画家很可能参考了中国形式化的外国使节图。

以上推测正确的话,根据阿弗拉西阿卜壁画上出现的高丽人,不能断定他们确实访问过撒马尔罕。虽然这种可能性也不能完全否定,但至少可知撒马尔罕的画家熟知中国绘画的表现方法。

三、面向壁画的新解释

正壁描绘的使节访问的场景,具体是什么样的场景呢?最后,笔者摸索出一种新的可能的解释,请读者批判。

正壁描绘的一组使节,从服饰上看,应该是中国使节。这一时期,唐朝派遣到撒马尔罕的使者记录,见于《唐会要》卷99“康国条”。

显庆三年(658),高宗遣果毅董寄生,列其所居城为康居都督府,仍以其王拂呼缦为都督。

正壁的中国使节,有可能就是董寄生。这样的话,正壁描绘的应该是拂呼缦就任康居都督的仪式22。

如果描绘的是西突厥灭亡后的都督就任仪式的话,为什么会有那么多的突厥人在场呢?23阿尔鲍姆和莫德解释为,这些是拂呼缦王的臣下 [Al’baum 1975: 27(73), Mode 1993: 33-34]。马尔沙克却认为他们是中国皇帝的奴隶,其根据是里夫什茨新解读的铭文中有“束缚着工作”(M5的左手)一句,马尔沙克还举出突厥人从铁门到高丽远征,为中国皇帝流血的记录 [Marshak 1994:8]。

笔者认为,壁画描述的突厥人是撒马尔罕王个人的戍卫队。其后的阿拉伯,形成了护卫哈里发个人的赭羯戍卫队,构成这个戍卫队的民族应该是突厥人 [Beckwith 1984]。他们被重金购入,之后还给他们足够多的酬金,因为他们的战斗能力很强,还被要求为主人战死。阿拉伯人并不是自己创立了这样的戍卫队,而是从中亚的突厥人和粟特人那里继承来的,不过之后伊斯兰化了。阿弗拉西阿卜壁画描绘的突厥人,应该是为拂呼缦王服务的突厥人。如前嶋1965和白桂思(Beckwith)所引用,《大唐西域记》记载赭羯是勇烈之人,撒马尔罕就有。因此,拂呼缦统治时期,已经存在赭羯。此外,塔巴里(al-Tabari)记载8世纪初的撒马尔罕王塔尔浑(突昏)时期也存在赭羯 [al-Tabari, ii, 1159],据此可推测拂呼缦时期也同样有赭羯。因此,阿弗拉西阿卜正壁表现的是唐朝派遣的使节,任命撒马尔罕王拂呼缦为康居都督的场景,还描绘了外国使节和拂呼缦王个人的戍卫队。

四、结 语

据第二章研究,阿弗拉西阿卜壁画,除各个图案外,其构图形式、表现方法,都受到了唐朝宫廷绘画的影响。这种影响应该是阿弗拉西阿卜壁画的特征。此外,索格狄亚那遗迹的壁画也受到同样的影响,不过现在还无法明确,或者还没有出土吧。这样的问题,待今后的课题研究。

第三章,针对以往没有考察的内容,虽然对阿弗拉西阿卜正壁的内容提出了新的解释,但壁画整体的解释,没有最终完成。阿弗拉西阿卜壁画,保存状态不错,还有铭文可以说明内容,解释的条件是不错的。尽管如此,壁画的解释也没有取得一致的意见。这说明了壁画解释的困难。然而,阿弗拉西阿卜壁画的研究史中,研究成果很丰富,很多观点都接近了正确的解释。本文能够推进阿弗拉西阿卜壁画的研究,实属幸事。

【附记】 本文在写作过程中,得到荒川正晴、森安孝夫和吉田丰先生的指导。在表达深深的谢意之时,需明确指出,文章的责任由笔者承担。

注释:

1 香山1966,土居1971,穴泽、马目1976,间野1977:60-74。

2 Al’baum 1975的日语译本于1980年出版(Al’baum 1980)。举一个接受阿尔鲍姆说法的例子,1989年出版的《周刊朝日百科世界的历史29—街道和都市》(第176-177页)认为,壁画描绘了来撒马尔罕访问的的各国使节的想象图。

3 1号大厅出土的壁画的原物,在位于阿弗拉西阿卜遗址内的乌兹别克斯坦文化艺术历史博物馆展览。2号室的壁画尚未发表,3号大厅绘有着豪华织物衣服的人物的辫子和腰的一部分,9号室发现了以孔雀和水果为主题的装饰纹样,拱门下绘有男神和女神。(Al’baum 1975:15-19,日语译本62-66)。

4 原来四壁按照东西南北称呼,本文采用如下称呼:从入口进来正面的墙壁称作正壁(西壁),右侧的称作右壁(北壁),左侧的称作左壁(南壁),入口所在的壁称作前壁(东壁)。本文更改称呼方法的理由是,正面的墙壁在片治肯特是家的守护神的图像所在的墙壁,故推测他们把正壁看的非常重要。人像的编号使用阿尔鲍姆的编号。M27即正壁(Main Wall)第27个人像。右壁(Right Wall)简称为R、左壁(Left Wall)为L、前壁(Front Wall)为F。

5 本文通篇都没有引用铭文的译文。参照Al’baum 1975:55-56(96)和间野1977:64。M27之外还存在6处短的铭文。参照Al’baum 1975:43, 46(88, 90), Belenitskii and Marshak 1981:62, Marshak 1994:8。

6 Al’baum 1975是壁画发掘完后,发掘报告和解释所有壁画的单行本(发掘中途,阶段性报告的翻译见Shishkin 1969和Al’baum, Brentjes 1983),原著仅发表了壁画的部分图,日语译本(加藤九祚译,1980年)揭载了正壁、左壁和右壁的所有图(推测复原出来的部分也有)。正壁为图4(本文图1a),左壁为图8,右壁为图16(本文图1b)。这些图译者在发表译本的时候是阿尔鲍姆送来的。感谢加藤先生惠告。顺便说一下,壁画全图虽于1978年绘成,但并未发表,正壁和右壁的全图由莫德亲自绘成 [Mode 1993: 15, n.17, 图 4,17]。

7 阿尔鲍姆排除了右壁描绘的人物和M7-M14是中国和东突厥斯坦使节的可能性。[穴泽、马目1976:19, 上野1980, Marshak 1994:11, 姜1996:163-165]。

8 例如,M27(铭文记载的人物)实际上是向后描述的。此外,M4和M5的中间还有一个人像描绘的痕迹,给它编号为M4A。

9 “城左有重楼,北绘中华古帝,东突厥,婆罗门,西波斯,拂菻等诸王,其君旦诣拜则退。”

10 关于正壁,Belenitskii and Marshak 1981: 61-63的观点没有变化。

11 这一浮雕,可参考Scaglia 1958。Sérinde, Terre de Bouddha, dix siècles d’art sur la Route de la Soie, Réunion des Musées Nationaux (ed.) 1995, pl. 25也揭载了该浮雕的一部分照片。最近也出现了同类的墓葬石刻[Lerner 1995;MIHO MUSEUM编《MIHO MUSEUM南馆图录》1997, pl. 125]。然而,Sérinde,图25的图版说明中,葛乐耐(F. Grenet)可能不是对着原物讨论的。

12 关于这一点,吉田1996: 70-71, n.5早已指出。

13 最终原稿准备在Al’baum 1975: 52 (94)中报告。

14 隋固原史射勿墓(610年)墓道和过洞天井的执刀武士图,有类似的人像。参考罗丰《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社,1996年,彩色图版1-4。

15 狩猎图在李寿墓(630年)也有描绘。另外,美丽的宫廷女性的形象在该墓壁画中也很多见,她们手持各种乐器。关于隋唐墓葬壁画描绘的题材,王仁波1989进行了总结。

16 莫德和马尔沙克他们认为M24、M25描绘的是高句丽遣来的使节。既然描绘的是高句丽的使节,壁画的制作年代应该在高句丽灭亡(668年)之前[Mode 1993: 47; Marshak 1994: 8]。

17 但是,经典的原文并没有表现外国使节,其变文一开始就提到“诸国王,兼诸王子”[藤枝 1958]。另外,220和335窟的维摩诘经变相图,文殊旁边的汉帝的后方是外国使节。

18 这些使节的图像是获知当时中国周边民族的服饰的重要资料。各个使节具体是哪个民族,大多我们无法获知。

19 恐怕1958年藤枝见到的外国使节图仅仅是伯希和的照片(61、108、138、146、237、355窟)和敦煌艺术展展出的作品(159、194、220窟)。笔者除此之外还参照了6例(9、12、98、103、156、454窟),合计15例。

20 220、335(初唐),159(中唐),156窟(晚唐)描绘有戴羽冠的使节,无疑是高丽使节。另外,194(盛唐),237(中唐),9、139(晚唐),61、98、108窟(五代),羽毛的颜色多少有点差异,描绘的应该也是高丽使节。这些使节很多,确定是高丽人的例子都在同样的位置(前列的末尾或者位于戴着加耳朵的帽子的使节的旁边)。因此,后期的图像,虽然羽冠的颜色逐渐发生了变化,不过是高丽使节图的变形罢了。

21 维摩诘经变图的外国使节和已经亡佚的阎立本(初唐宫廷画家)的《西域图》或《职贡图》的关系,潘洁兹已经指出[藤枝1958]。

22 通过以上叙述,马尔沙克指出,壁画的内容与拂呼缦王就任都督有关,但正壁与此无关,右壁与中国人描绘的背景有关。

23 最近发现的巴克特里亚文书中,是在Rob(现在的Rui,巴米扬之北)制作的奴隶买卖契约文书。据解读者,契约是678年的,保人是神和领主,还有带突厥系名字和称号的人[Sims-Williams 1996: 646-647]。从这个新资料来看,西突厥灭亡后,巴克特里亚宫廷里还是存在突厥人的。阿弗拉西阿卜的壁画,正壁画面大半都是突厥人,而且人像描绘的都一样,没有个性,应该与上面文书提到的突厥人一样。

参考图版

Grottes de Touen-Houang: carnet de notes de Paul Pelliot: inscription et peintures murales (1981-1992), Mission Paul Pelliot, Document conservés au Musée Guimet XI, 1-6, Pairs.

《美术》墓室:宿白主编(1989)《中国美术全集》绘画编12,墓室壁画,文物出版社。

《美术》敦煌:段文杰主编(1985)《中国美术全集》绘画编14、15,敦煌壁画上、下,上海人民美术出版社。

《壁画》:段文杰主编《1989-1991》《中国美术分类全集 中国壁画全集》敦煌,隋、初唐、盛唐,五代·宋,天津人民美术出版社,辽宁美术出版社。

《世界》:米泽嘉圃编(1963)《世界美术大系》8,中国美术I,讲谈社。

敦煌文物研修所编(1980-1982)《中国石窟敦煌莫高窟》第1-5卷,内容总录,平凡社·文物出版社。

敦煌研究院·江苏美术出版社编(1994-1995)《敦煌石窟艺术》莫高窟,9/12窟(晚唐),61窟(五代),156/161窟(晚唐),江苏美术出版社。

参考文献

Akhunbabaev Kh. G.(1987) Domanshine khramy rannesrednevekovogo Samarkanda, Gordskaja kul’tura Baktrii-Tokharistana i Sogda. Tashkent, 10-21.

Al’baum, L.I. (1975) Zhivopis’ Afrasiaba. Tashkent.

Antonini, C.S. (1989) The paintings in the palace of Afrasiab (Samarkand). Rivista deglistudi Orientali 63, 109-144.

Beckwith, C.I. (1984) Aspects of the early history of the Central Asian guard crops in Islam. Archivum Eurasiae Medii Aevi 4, 29-43.

Belenitskii, A.M. and B. I. Marshak (1981) The paintings of Sogodiana, in G. Azarpay. Sogdian Painting. Berkeley, Los Angeles, London. 13-77.

Fong M. H. (1978) T’ang tomb wall paintings of the early eighth century. Oriental Art 24/Summer, 185-194.

Fong M. H. (1984) T’ang tomb murals reviewed in the light of Tang texts on painting. Artibus Asiae 45, 35-72.

Lerner,J. (1995) Central Asians in sixth-century China: A Zoroastrian funerary rite. Iranica Antique 30, 179-190.

Marshak, B. I. (1994) Le programme iconographique des peintures de la《Salle des ambassadeurs》a Afrasiab (Samarkand). Arts Asiatiques 49, 5-20.

Mode, M. (1993) Sogdien und die Herrscher der Welt, Turken, Sasaniden und Chinesen in Historiengemälden des 7. Jarhunderts n. Chr. Aus Alt-Samarqand. Frankfurt am Mian, Berlin, Bern, New York, Pairs, Wien.

Scaglia, G. (1958) Central Asians on a Northern Ch’i gate shrine. Artibus Asiae 21, 9-28.

Sims-Williams, N. (1996) Nouveaux documents sur l’histoire et la langue de la Bactriane. Comptes rendus de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 633-654.

Smirnova, O.I. (1970) Sogd (K istorii izutchenija strany i o zadatchakh ee issledovanjia). Palestinskij sbornik, vyp. (21)94. Leningrad. 121-150.

al-Tabari, Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk, Hinds M. (translated and annotated). The history of al-Tabari, vol. XXIII, New York, 1990.

Yoshida, Y. (1996) Additional notes on Sims-Williams’ article on the Sogdian merchants in China and India. In: A. Cadonna and L. Lanciotti (eds.) Cina e Iran, da Alessandro Magno alla dinastia Tang, 69-78.

アリバウム,L. I. (加藤九祚译)(1980)《古代サマルカンドの壁画》,文化出版局

アリバウム,L. I., B.ブレンチェス(大林太良监译)(1983)《黄金の番人——古代の中部アジア》泰流社

穴泽咊光、马目顺一(1976)《アフラシャブ都城址出土の壁画にみえあれる朝鮮人使節について》,《朝鮮學報》80,第1-36頁。

土居淑子(1971)《中央アジア出土アフラシャブ壁画》,《國華》937,第18-21頁。

藤枝晃(1958)《維摩變の一場面——變相と變文との關係》,《佛教藝術》34,第87-95頁。

藤枝晃(1958)《維摩變の系譜》,《東方學報》36,第287-303頁。

影山悅子(1998)《敦煌莫高窟維摩詰經變相圖中の外國使節について》,《神戶市外國語大學研究科論集》1,第65-81頁。

香山陽平(1966)《アフラシャブの發掘——サマルカンド新發見の壁画》,《東海史學》1,第25-35頁。

姜伯勤(1996)《敦煌壁画与粟特壁画的比较研究》,《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,中国社会科学出版社,第157-178页。

前嶋信次(1965)《安史の亂時代の一二の胡語》,《石田博士頌壽記念東洋史論叢》第411-423頁。

間野英二(1977)《中央アジアの歷史》,講談社新書

長廣敏雄(1959)《閻立德と閻立本》,《東方學報》29,第1-50頁。

岡本孝(1984)《ソグド王統考——オ=イ=スミルノワ說批判を中心として》,《東洋學報》65,第237-270頁。

王仁波(1989)《隋唐时期的墓室壁画》,《美术》墓室,第21-34页。

シシュキン.V. A.(1969)《古代文化の寶藏——アフラシャブ——ヤクボフシキー他著(加藤九祚译)》,《西域の秘寶を求めて——スキタイとソグドとホレズム——》,新時代社,第265-299頁。

上野アキ(評)(1980)《アリバウム著·加藤九祚译<古代サマルカンドの壁画>》,《月刊シルクロード》第6、9、15頁。

云翔(1984)《唐章怀太子墓客使图中“日本使节”质疑》,《考古》1984年第12期,第1142-1144页。

原文载于《西南アジア研究》,1998年总第49期,译文即刊于《丝绸之路考古(第3辑)》,北京:科学出版社,2019年。