麦积山石窟

麦积山石窟:70年文物保护路漫漫

现年78岁的辛启荣是早期天水广播电视台副台长,上世纪80年代初,他用单管摄像机拍摄、撰文、编辑了天水第一部大型专题节目《麦积风光》。追忆往昔,辛启荣其实与麦积山的牵绊不止于此。从1962年至1969年,辛启荣凭借一架普通的120双镜头反光照相机,完成麦积山文管所石窟艺术史上第一次摄影建档工作。

如今被他置于家中案头的一摞摞书籍资料中,最顶端的是关于麦积山的几本书籍。他翻开其中一本《天水石窟文化》,里面有他所撰文的《60年代麦积山石窟七件事》,记录着他所参与的工作。而在该书中,记者发现了由麦积山石窟艺术研究所副研究员张锦绣所撰写的文章中,记录着一位对栈道维修起着关键作用的人物。

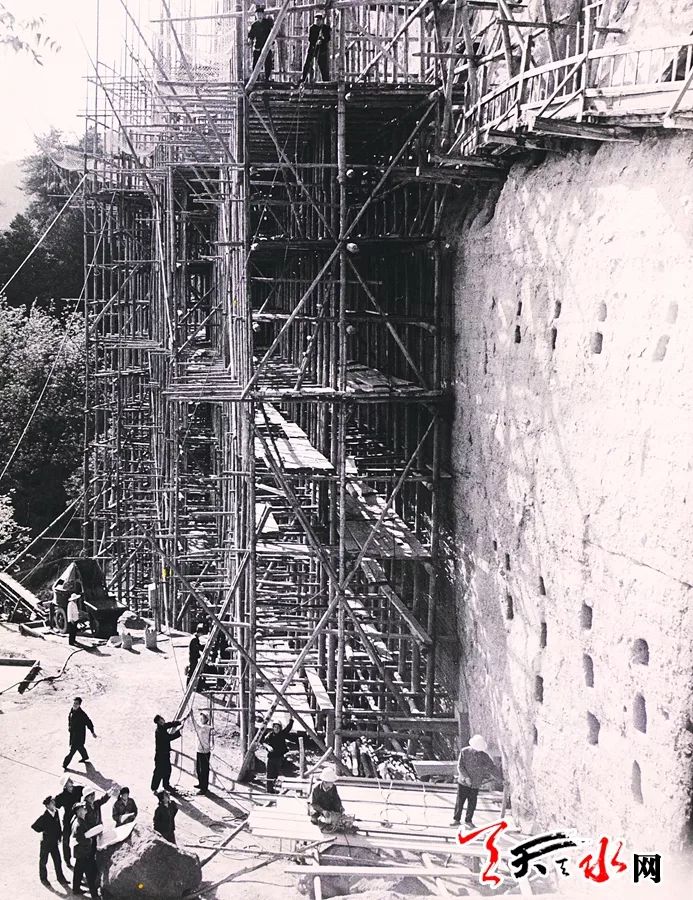

■麦积山石窟加固工程施工现场 花平宁提供

看着书中仅有的几张老照片,就仿佛开启了黑白照片背后那段被尘封的岁月。在麦积山几代工作者的描述中,文得权的名字尤其醒目,在那个科学技术有限的年代,这位凭借扎实的传统技艺攀登麦积山,并带领十六人木工小组修复栈道的木工师傅,被他们铭刻在记忆里。

文得权,1914年生,家住麦积山以北6公里处的文家村,自幼家境清寒,父母双亡,未曾就学,长大到十多岁,始跟随祖父学木工手艺。他在十七八岁时已能独立承揽,一般农家修房盖舍、制作家具等活。后来竟到能够修建庙宇,雕刻花饰,绘制施工设计示意图。由于经常跟随师傅参加修补麦积山石窟的栈道,学到了修筑凌空栈道的经验和方法,同时练就了一身善于攀援登高的硬功夫。

万佛洞即今第133号窟,是麦积山石窟西崖最大的洞窟,距地面高约50米,因为”前明中木栈为野火所烧,榱椽尚存,人迹绝不能至”(任其昌《游麦积山记》),所以此后三百余年内,未能有人登临观赏。而这个神秘的万佛洞,却于1947年在冯国瑞的邀请下,由文得权师傅进去过。且冯国瑞按照文得权所谈情况,认为此洞窟就是五代王仁裕《玉堂闲话》中所记载“兹山西阁之万菩萨堂甚伟丽”的实证,遂执笔撰书《天水麦积山西窟万佛洞铭并序》。“万菩萨堂”(又名碑洞)之名改称“万佛洞”即由此始。序文内容有如下记述:

木工文得权架插七佛龛椽栋称能,乃倩携长板,架败栈间,递接而进,至穷处,引索攀援,卒入西窟大佛左之巨洞中。三十六年二月十日也。洞广阔数丈,环洞二十四佛,十八碑,高有五六尺者,多浮雕千佛,隐壁悬望无数……

当年冯国瑞为表酬谢之意,赠予文得权一副集两句杜诗而成对联曰:“洞窟猿升山上下,莲花鱼戏叶西东”,借以赞颂其攀登悬崖时敏捷自如的动作和勇敢无畏的精神。

新中国成立后,麦积山石窟揭开了新的篇章。1952年至1953年,为配合西北区文化部勘察组和中央人民政府文化部勘察团的勘察,在天水专员公署主持下,由文得权等人攀登悬崖峭壁,架通了800多米长的凌空栈道。由吴作人先生执笔撰写的《麦积山勘察团工作报告》中这样写道:

架设栈道工程是难以想象的艰险,当地组织的包括木工十六人的文得权小组在工作中发挥了高度的劳动热情、智慧和勇敢。文得权、王正明、温怀珠等曾经以一根索和一块板,凭着残留木桩或桩眼,攀登到五六十公尺高的悬崖上,开辟了飞栈的路线。

■ 配合勘察团调查的木工文得权在修理栈道

选自《麦积山石窟文物工作七十年》

不仅如此,在《麦积山勘案团工作日记》中,对十六人小组的姓名和架设栈道的步骤及方法作了详细介绍和说明:

西部与东部洞窟,昔时栈道相通……不知始于何年,牛儿堂西飞栈中断,上西部诸佛洞的,须自西山脚上升。西部诸窟较东部尤险。陡壁削崖,木栈久毁,近由木工文得权、王正明、王永珍、王善德、刘满泰、刘永泰、冯自成、温自强、屈成德、何明义、马六十一、袁兴樵、高桂、王忠义、安世荣、路根喜等十六人及小工多人修通。四乡农民伐木运木的不绝于途。凌空架虚,不畏险难,迅速成就,复可上通。工人的勇敢智慧,实可饮佩。架栈之法,先以最下栈孔,插入一木,加塞牢固,然后将板一端,缚于木上再就板之彼端,更插一木。如此凌空递进,将横梁钉稳,敷板整齐,然后装栏架梯,由低而高,危栈数百尺,因而完成。

这就是对文得权木工小组架设凌空栈道全过程的文字记载,张锦绣的文章中提到其采用的方法实际是我国自秦汉以来修筑栈道的传统方法,也是人工修筑凌空栈道的最好方法。此后张学荣担任所长期间,亦由文得权等人用此法架通了尚未通达的400米栈道。

麦积山石窟加固工程开始后,栈道的维修工作也进入了更为细致的阶段。从1964年开始,逐年进行栈道架设和维护工作,至1966年,天桥栈道架通,麦积山全部洞窟都可以通达。已通栈道鉴于梁桩太浅(30厘米)时有松动,不太安全,翻修时凿深了一倍。同时还在天桥和西上区上方架设了70米铁皮护檐,防止雨水对洞窟文物的破坏。安装了130多个洞窟的铁纱门窗,减少了自然环境以及游人对洞窟文物的破坏。在采访中几乎每个人都会提及,当地俗谚“砍完高山柴,修起麦积崖”“积木成山,拆木成功”,由此可以想象当时修筑木栈道耗费木料之多。这是在所有关于麦积山早期栈道修复工作中,最令人难以想象其艰难程度的一段历史,木工小组先后架通栈道1200米,为所有洞窟的保护、研究和观赏创造了条件。

1978年,在山体加固工程中拆除全部木栈道,为了保存修筑木栈道的影像资料,麦积山文物保管所又把时已年迈花甲的文得权师傅请来,在牛儿堂前最惊险处重新演示了架设木栈道的经过,拍摄成了电影资料,真实记录了凌空栈道建设工序的全过程。1984年4月,麦积山石窟维修加固工程全面竣工,1000米架设钢混结构新栈道完成。之后,文师傅于1988年因病逝世,享年74岁。

突降的大雨一扫伏天的炎热,中午时分,已在麦积山石窟艺术研究所工作十二个年头的副研究员、工程办负责人臧全红,谈及申遗岁月里走过的每一步仍旧是那样清晰。

2001年,天水着手麦积山石窟申报世界自然和文化双遗产工作,并于同年8月成立了由市委书记任组长,市长任副组长,相关单位组成的申遗领导小组,抽调人员成立了麦积山申遗办公室。

2002年,开始准备麦积山石窟申报世界文化遗产申遗文本资料的搜集和图片、线描图的测绘工作。

2008年4月,麦积山石窟申遗文本正式上报国家文物局。

……

“据我掌握的情况,麦积山的申遗是很曲折的,事实上早在上世纪八十年代就已经提出,只不过当时没有形成文本,仅能算是起步阶段,一直没有实质性的进展。”

2007年,原任武山县博物馆馆长的臧全红被调到麦积山艺术研究所,文博专业毕业的他一上班便开始负责麦积山的申遗工作。他告诉记者,自2002年开始正式做文本之后,所里做的主要工作,除了文物整体保护之外,就是相继完成了麦积山石窟渗水治理一期工程;自筹资金24万元对汶川大地震中受损的麦积山石窟山顶舍利塔塔身进行了全面维修;按“申遗”要求,在麦积山石窟保护范围内遗产区和缓冲区设计和制作安装了保护标志碑、界碑、界桩;委托天津大学编制完成了《麦积山石窟保护规划》;委托敦煌研究院编制完成了《麦积山石窟监测预警体系设计方案》,并完成报批。

在臧全红记忆中,申遗工作全面展开是从2012年开始的,并一直持续到2014年6月。期间所里重点按照专家组的意见对环境予以改造,当时拆除了遗产区内的艺术研究所研究楼、宿舍楼,并对该区域实施复绿工程和观景台建设工程。另外,原来广场上铺设的大理石光面地板,因为在栈道上看着比较刺眼,所以听取专家建议进行打毛。同时,对栈道的加固维修做了一些工程。

“上世纪六七十年代,麦积山栈道主要还是木质结构,后来在对麦积山石窟山体实施加固的同时,对栈道也进行了钢混结构加固维修,现在我们看到的栈道就是1984年成形的。考虑到当时的栈道是悬空的,游客上去之后感觉比较悬,通过调研,我们在不增加重量的基础上,在栈道后边加了铁丝网,这样便可以阻挡一下人的视线,上下参观时看着也就不悬了。”臧全红说。

2014年娘娘坝突发水灾,当时半夜发大水,导致麦积山山体滑坡,一棵大树倒下来砸到了所长花平宁宿舍隔壁的房间,跑出来时花平宁的脚骨折了。可当时申遗工作正处在紧要关头,在医院做完手术一个星期后,他又回到山上主持工作。而在这之前他的妻子因病去世,他也顾不上处理。

一次,国家文体专家前来麦积山检查,恰好遇到贾河再往麦积山走的半道上山体滑坡,泥石流将马路全都堵死了。由于当时专家的行程很紧张,没办法只能一边用挖机和铲车开辟出一条小道,一边把人送过去,再用电瓶车把专家接上山去。“我记得那天弄完已经特别晚了,因为泥石流一个劲地往下流着,负责接人的司机硬是靠搀着、背着把专家送过来。晚上九点多从石窟下来,刚吃完饭便又开会研究检查出的问题,第二天再及时反馈。”这一件件事情,让臧全红至今记忆犹新。

“申遗那段时间,头绪太多,也特别辛苦。当时几乎一切都放下了,就是先办申遗的事。”臧全红记得,2014年从年初开始,申遗工作也到了冲刺阶段,大半年的时间,大家都是没日没夜的干,每一项工作都要做好,不行就再改、再做,就是想着能把申遗做成功。当时,所有人齐心协力、不记得失。对麦积山工作的每一个人来说,申遗就是唯一的路。

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的联合国教科文组织第38届世界遗产委员会会议上,世界遗产委员会建议中哈吉三国联合申报项目“丝绸之路:起始段和天山廊道的路网”命名为“丝绸之路:长安——天山廊道的路网”,并一致同意将其列入《世界遗产名录》,麦积山石窟列于其中。

臧全红仍旧有点激动地说:“那天,我们不论在哪个岗位,所有人都是随时随地等消息,随时随地掌握动态进展,当申遗成功消息传来的那一刻,每个人都是发自内心的由衷高兴。”

申遗的成功,给麦积山石窟带来的,不仅是一份至高无上的荣誉,更是一张沉甸甸的“烫金名片”。

“按规定,申遗成功后,作为世界遗产每年区域的变化都要上报。”臧全红说,加拿大狄丽琳女士一行人组成的世界遗产专家组来到麦积山石窟进行现场考核评估时曾感慨地说,麦积山真是太好了,不过他们也发现了其中存在的一些漏洞,狄丽琳表示自己以后还会以私人身份再来麦积山,并将继续关注麦积山的发展变化。“虽然麦积山申遗成功了,但即便做了非常多的工作,验收时还有没做完的项目,当初的承诺至今仍在持续进行。作为一个世界文化遗产的管理机构,我们各个方面都要跟上,不论保护、研究等,一样都不能少。”

1977—1982年

东、西崖大佛抢修加固

走进文物修复师曹振新老人家中,一件件大大小小饱含石窟风韵的泥塑作品充满了神秘敬畏之美,这些雕塑都是老人退休后的作品。曹振新是我市颇有名气的泥塑高手,更是麦积山石窟文物修复工作的老功臣,工作四十余年,他修复了麦积山石窟危险残破文物480余身,壁画360平方米,创作了塑像83尊。

这个为修复工作贡献了一辈子的匠人如今已满头白发,步履蹒跚。他修复了岁月在佛像上刻蚀的凹痕,却修复不了岁月加注于自己身上的病痛。望着老照片里熟悉又陌生的自己,记忆深处的情景一幕幕重浮于眼前。

1949年曹振新出生在一个艺术世家。祖父曹馒哥是当地有名的泥塑艺人,在祖父的影响下,他自幼便对美术产生了浓厚的兴趣。让曹振新至今记忆犹新的是,每当年关来临,祖父总会指导他画窗花、灶神、门神,然后送给附近的村民。上学后,他又在老师的指导下,学画山水、人物、花鸟、素描。上世纪70年代,随着“农业学大寨”高潮的到来,高中毕业后在农村老家参加劳动的曹振新,在村里搞宣传写横幅,有时也自己创作,画山水人物,作品经常参加县市级文化美术展览,因此,当时的他已是“名声在外”。

1972年7月,天水县政府通过层层筛选后,将曹振新派到麦积山石窟工作。“当时麦积山石窟因为长年没人管理,部分文物损毁严重,特别是山下的庙里文物被人为破坏殆尽。石窟的保护者通过将栈道拆除的方式,保证了上方石窟的安全。”曹振新说。

1973年,曹振新被安排担任文物修复组组长,正式开始文物修复生涯。当时的麦积山文物保管所,文物修复人才严重缺失,修复组共3人,在保护修复方法、技术、材料、理念等方面基本是空白。为此,特邀敦煌研究院的雕塑家孙纪元和美术家冯仲年进行协助指导。“白天干完石窟管理员工作,晚上我就去看孙纪元老师搞雕塑,请教文物修复方面的知识。有时间我也搞些小泥人,请孙老师指教。”曹振新说。

1974年至1976年间,与曹振新一起工作的两位修复师,一位经公社推荐去上了大学,另一位因家中母亲年迈辞职离所,孙冯两位老师也于1972年底返回敦煌研究所,修复组就只剩曹振新一人孤身作战。

也是从那个阶段开始,曹振新开始对泥塑技艺进行了深入研究、摸索,经过多次实验,以科学的手段获得了传统泥塑技艺和泥塑文物修复的第一手资料,从而开创了麦积山石窟文物修复的新路子。“当时没有其他人,就从附近村子招了几位青年,协助我一起修复了14号窟、26号窟、9号窟和1号窟。”

1977年,长达八年的麦积山山体加固工程开始了。“当时栈道维修搭的架子起来后,我们凑着架子,开始了抢修工程。最早着手的是西崖大佛的抢修。”曹振新说,“西崖的破坏面积非常大,左边的佛像已经完全塌毁了,我们便对主佛及右边的菩萨进行了修复。经过我们加班加点的抢修,西崖大佛的修复于一年后告竣。之后,我们紧接着开始了东崖大佛的抢修。东崖受损也很严重,尤其是主佛的右半边脸、右臂及裙摆处。”

据曹振新回忆,当时规模如此之大的文物加固修复技术,在国内连一点可借鉴的资料都没有。“虽然有敦煌研究院的文物修复协助,可这么大规模的工程,他们也是首遇,况且莫高窟与麦积山石窟所处的自然条件完全不同。莫高窟地处沙漠干旱地带,塑像壁画残损多因年久失修和人为造成,而地处山林的麦积山石窟,多因受潮酥松,虫鼠鸟雀啄孔搭窝,频繁地震,造成了大面积、大体积的损坏。”

为做出适宜麦积山石窟独特环境下,粘性强、收缩小、对文物无损伤的泥质,曹振新走访了多年从事寺院雕塑和制作墙皮壁画的老艺人,借鉴了传统和泥技术。“根据老前辈的介绍,我们将蛋清、料江石粉、红土、班土、江米汁及化学材料聚磺酸乳液,按照从淡到浓的办法进行调和。在一号窟下崖面上做了36块试块。等试块完全干后,我们又以土法的拉、压、冲、烧、砸、泡、透等,取得了一定的数据。”曹振新说,聚磺酸乳液可溶水,它受潮后具有较强的粘合性,能持久,使用方便。

这是在历年修复过程中,首次在泥中加入化学粘合剂,也是对传统修复材料与现代科学技术材料的有效结合。通过几十年长期观测,这一时期所修复的塑像、壁画至今保护效果良好。也正因如此,在1980年中国首届文物保护协会成立大会上,麦积山石窟文物修复工作得到各界认同和肯定。

在紧张而又热忱的工作之余,曹振新没有间断对中国传统雕塑、绘画、书法、寺院彩绘的研究,经他创作的雕塑作品多次参加各类美术作品展。1990年受日本政府邀请,在国务院委派参加的中日邦交20周年文化合作交流论坛上,曹振新临摹的麦积山123特窟《童男童女》雕塑作品,随中方代表团参展。更有作品《郑成功》,在1997年为庆祝香港回归举办的,甘肃省美术作品展上获得二等奖。2016年作品国画《飞天》随神舟11号飞船在太空遨游33天,并于2017年7月1日香港回归20周年之际,亮像香港航天科技展。

近年来,曹振新也多次深入石窟、寺院复原了国家一、二级残破的历代泥塑雕像和石刻等文物。因艺术成就突出,雕塑作品《鲁迅》被录入《中国当代艺术大辞典》,麦积山石窟东西摩崖大佛复原被录入《中国名人录》,作品《观音菩萨》和《十八罗汉》被录入《甘肃古今书画名人考》等书。

问及四十余年坚守的原因,他笑笑说:“当时虽然面临着很多困难,工作也很忙,但人的信心却足足的,根本感觉不到累。况且在麦积山石窟修复雕塑的那些年,看着自己亲手一一抚平石窟佛像上的痕迹,我的心里充满自豪,这也是我离不开麦积山石窟的原因。”

择一事 终一生

文物保护需要工匠精神

“文物修复比较枯燥,日复一日重复在做,是要具有工匠精神的一个工作。”8月2日,面对记者的采访,麦积山石窟艺术研究所保护研究室主任马千,首先就文物修复给出了这样一个概念。

生于1966年的马千,高中毕业后便来到麦积山工作,刚参加工作那会儿条件差,当时文物修复讲究跟师傅,不到十八岁的马千便从学徒做起,跟着师傅在修复一线工作,之后他又通过成人自学考试取得历史学专业文凭。

“师傅柳太吉比我大12岁,他一辈子是个精益求精的人,他是老高中生,上世纪70年代到麦积山,90年代就去世了。他是在做修复方案时倒在办公桌上的,那时也就40多岁。”马千说,师傅作为一名优秀的实操人员,当时较难的修复工作都是由他来做。那时文物修复之前虽然只有一个简单的方案,但不论从文物的价值、修复环节等都要严格按照修复流程来做。即便是学徒也要提前做方案,而师傅无论在理论或是文字组织方面都要求十分严格,不但字要写的漂亮,连接词、转接词更是要求准确无误。

“那时候对于科技保护这一块,可能全国有概念,但当时因为比较闭塞,我们还没有这种概念。”但让马千觉得幸运的是,1984年刚从敦煌调过来的所长,便是曾经担任过敦煌研究院美术所所长的孙纪元,作为全国知名的雕塑家,他对修复这一块非常重视。70年代还在敦煌的时候,由于敦煌研究院当时修复人员少,孙纪元便把美术工作者派到东欧五国学习文物保护,实际上,也是他把科技保护这一先进的理念带到了麦积山,而马千则刚好赶上了这样一个好时机。

一次,师傅带着马千等几位徒弟修复一尊脚部残损的菩萨塑像,大家费了好大的劲把菩萨的脚修得非常逼真,没想到孙所长上来看到以后,拿过修复刀几下子就把刚修复一新的脚整个剔除掉,完了之后说,“你们看,残缺就是美,不要把它修的跟新的一样,这就是我们的保护修复理念。”现在回想起来,马千认为这个理念就是——修旧如旧,保持文物原有风貌。

“没想到几个月辛苦的修复,瞬间就被孙所长全部剔除掉了,经他这么一弄,我们心里多少还是有些失落的,也不太能理解。但事后仔细琢磨,从中受到启发,我们的修复理念也被注入了新的美学观点。”

马千说,“修旧如旧”理念最早是由梁思成提出来的,“修旧”很好理解,而“如旧”主要指的是:修复工艺要最大限度地接近文物最初的工艺;材料要尽可能使用原始材料;建筑风格要维持原来风貌。这也是大多数西方国家,文化建筑保护采取的方法。

眼下,保护研究室共有27人,与之前工作所不同的是,除了文物本体的修复、遗产的监测,定期对已经年久失修的洞窟壁画、塑像列出计划,还要开展保护工程。但不论做哪一项,都必须遵循文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针。

“总的来说,通过近四十年的保护,麦积山的塑像保护还是稳定的。毕竟老祖先留下的东西已经一千多年了,又是泥制的,不像石刻造像。这些年,不少地方的石刻造像病害都非常严重,更何况咱们麦积山还是泥塑,且又处在小陇山林区,境内常年雨水较多,一旦降雨量大,就会对塑像保护增加难度,但我们会最大可能予以保护。”

马千告诉记者,目前保护研究室专业修复队伍中的技术工人,大多是文保专业毕业生,不但要懂理论还得能实际操作。毕竟文物保护是比较复杂的一个工程,它需要理论以及生物、地质、化学、文保、实操等多学科相关知识的交叉及综合运用。就像是治病之前,大夫也不能随便动刀。而麦积山的壁画、塑像,里面诸如壁画起甲、烟熏、塑像断裂等病害也跟治病一样,要根据不同的病害,采取不同的方法医治。

文物修复的目的是保护和传承文物以及它所承载的文化信息,所以文物修复要尊重原始材料和文献,要“修之有据”。对于无法回避的附加材料都要与原状区别开来,同时保持整体风貌的和谐,以便给后人的研究和深度保护留下空间。

过去对于文物保护修复主要是靠肉眼观察,现在随着科学越来越发达,国家提倡预防性保护,这就需要依靠仪器设备监测,对洞窟全方位进行保护。“遗产监测是这几年我们开展的一个比较大的工作,程序繁杂,其中不论是人员的培养,还是仪器的监护,数据的提取等都责任重大,这就要求实操人员不容有失。”

“对于文物,你不能赋予它第二次生命,因此作为一名实操人员,必须细心严谨,修复过程不仅要符合文物保护的要求,还要符合文物保护条例,不能随意为之。”马千告诉记者,麦积山塑像用的是沙、泥、麻、麦草等,古人是就地取材,而他们在修复过程中,则要把科学和技术手段相结合,通过仪器检测出其成分,再取土根据成分提炼,直到成分一致,最后还要运用传统的技艺才能对塑像进行修复。这种严谨的操作,通常都是从和泥开始便严格遵守的。

马千说:“一直以来,在保护理念上,很多专家对文物修复争议比较大,我们现在的保护理念虽然先进,但还是遵循‘修旧如旧’的原则,能不动就尽量不动,以便最大化保留历史信息。”

1984年出生,现已升任保护研究室副主任的徐博凯,毕业于西北大学文博学院,学的是文物保护技术专业。即便如此,实习时无一例外都得下工地实际现场操作。

“对每一位实操新人来说,刚开始都是师傅带着,从最简单的基础工作做起,慢慢积累经验,而修复过程中重要的环节只能由技术娴熟的师傅来完成。科班出生的大学生,因为理论水平强,更多的是制作保护方案。”

现在徐博凯主要负责麦积山的渗水工程,他告诉记者,除了生物的危害、大气的危害、以及人为的损害,水患危害对于石窟而言最大,被称为是没有办法解决的“癌症”,这是一个要长期性解决的问题。麦积山的考古研究价值非常高,并且每个洞窟环境都不一样,目前虽然包括光照、震动等在内,监测非常严格,但渗水问题依旧需要解决。从2000年至今,麦积山的渗水工程计划分为两期,第一期主要是针对麦积山洞窟的渗水,通过对山体较大的裂隙,采取灌浆的方式进行疏导排水,目前该工程已经达到了最初设计的效果。二期工程则主要解决渗水和危崖的加固,这个方案对麦积山的针对性更强,目前已做了方案还没开始实施。

马千说,几十年来,因为麦积山洞窟比较潮湿,不少修复人员因长期在洞窟工作患上了风湿病。李天铭所长来了之后,发现了一个现象,就是麦积山职工调动的非常少,不论是一线的修复人员,还是其他岗位人员,在麦积山干了三四十年的非常多,即便是在曾经那么艰苦的条件下也没有跳槽的。有的人甚至不计报酬,一直坚守在这里。如今,在麦积山工作的夫妻档,更是多达七八对。

麦积山职工牟常有,作为一名实操工匠,自从1985年到麦积山工作,34年坚守在这里,不久前在单位组织的“不忘初心 牢记使命”报告会上,牟常有报告中“我把文物修复当自己家里的庄稼地一样来务。”这句质朴话语,让马千感动不已。

“你想想,民以食为天,农民靠的就是庄稼,对于他们来说庄稼意味着什么。牟常有能把文物修复当自己的庄稼来务,这种精神着实让人感动。这或许就是麦积山文物修复几代人坚守与传承的工匠精神。”采访结束时,马千动情地说。

▌来源:天水日报|记者胡晓宜 洪波 郭琦 见习记者徐媛