专家观点

霍巍:四川东汉大型石兽与南方丝绸之路

四川东汉大型石兽与南方丝绸之路

霍巍

原载于《考古》2008年第11期

一

唐人封演在其《封氏闻见记》卷六“羊虎”条下记载:“秦汉以来帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石马之属,人臣墓有石羊、石虎、石人、石柱之属,皆所以表饰坟垄如生前之仪卫耳”。《宋书·礼志》亦记载:“汉以后,天下送死奢靡,多作石室、石兽、碑铭等物”。从考古材料上看,秦汉以来的确出现有大量墓前石刻,可与文献记载相互印证。

近年来,林梅村先生在其《古道西风——考古新发现所见中西文化交流》一书第二编当中,以一组论文专门讨论了秦汉大型石雕艺术源流的相关问题。他在《西汉帝国大型石雕艺术的发展》一文中指出,“汉代大型石雕艺术首先用于皇家宫苑”。汉代的大型石雕并不仅限于帝王陵墓,还用于其他许多场合。归纳起来可以分为四类,第一类为皇家宫苑的石雕群;第二类为帝王和官僚陵墓前的石雕群,第三类为封禅勒铭和地界石;第四类为其他大型石器具。

古代帝陵前列置大型石刻在西汉时代尚不普遍,目前考古发现的陵墓石刻主要集中于汉武帝陪葬墓之一的霍去病墓前,共有16件,但从其造型看与东汉时期的石人石兽并无直接的渊源关系。从考古发现和金石学著录来看,东汉后期在河南南阳、四川等地开始出现陵墓石兽。河南南阳宗资墓前的两件石兽屡见于文献记载,在《后汉书·灵帝纪》、宋人欧阳修《集古录》、宋人沈括《梦溪笔谈》、宋人赵明诚《金石录》中均可见到,被定名为“天禄”和“辟邪”。1959年,这两件石兽于南阳卧龙岗被重新发现,现存于南阳汉画像石博物馆内。此类石兽在洛阳涧西区也有发现,造型为均生双角,作行进状,肩生双翼,长颈,有学者认为其年代为南北朝时期,也有学者认为其年代为东汉(杨泓)。对于后来南朝陵墓神道石刻中的石兽,学术界也有意见认为其渊源可能即来自河南南阳(杨晓春)。

四川地区从东汉时期开始流行大型石人像和石兽。20世纪初叶,较早注意到这一区域汉代石刻者如法国人色伽兰(Victor Segalen),在其所著《中国西部考古记》一书中,对1914年他在四川地区调查的汉代石阙、石碑前所立的石兽作过简单的记述。

其后,考古发现的材料开始不断增多,当中既有大型石人像,也有石兽。如1974年曾在都江堰白沙街附近鱼嘴外江一侧江底出土一尊东汉灵帝年间造李冰石像,高2.9米,重4.5吨。1975年,又在距李冰石像不远处发现一具可能系水工形象的石人像,据推测可能为当时建在都江堰外江作为水则的“三神石”之一。另据《蜀王本纪》记载,李冰在蜀地还造过五头石犀牛(据《蜀王本纪》记载:“江水为害,蜀守李冰作石犀牛五枚,二枚在府中,一在市南下,二在渊中,以压水精,因曰石犀里也”。此条材料同时也见于《华阳国志·蜀志》的记载),这很容易使人联想到《华阳国志·蜀志》记载秦灭巴蜀前曾赠与蜀王五头可便金的“石牛”之事,至今人们还将从关中通向蜀中的古道之一段称为“金牛道”或“石牛道”。四川东汉墓前石兽的发现则更多,据初步考察可列举岀以下数例。

20世纪50年代末,在四川芦山县石马坝东汉墓前发现被称为“石羊”的石兽,其形象为“两角下曲,肩上有翼,尾卷曲着地,作跨步前行状”(陶鸣宽、曹恒钧)。林梅村对此重新加以考订,认为这件“石羊”似为带角石翼马,当系石麒麟。这个被称为“石马坝”的地名,显然是人们对原存于此的石马所留下的历史记忆的产物。

对于芦山县境内东汉石刻与石兽遗存的考古调查,还应当提及早年四川大学历史系任乃强教授的贡献。任先生于1941年前往芦山县调查时,曾于当年6月7日在东汉王晖墓一侧名为“石羊上”的地点发现石豸一对及石羊一头,“皆汉墓遗物”。由此观之,“石羊上”与前文中的“石马坝”可能都是因存有汉代石兽而得名。任先生记载其发现经过甚详:

去王晖墓不足二百步,地名“石羊上”。有石羊头一枚,自头以下断,高六六公分。双角各长八十公分,雕刻甚精,制式甚古,失身躯,头在一民宅后竹林内。其旁有一兽,失头,身亦破败,竹根盘结其背,因兽体连雕于一平方石座上,故未倾侧。剥视其脚,具五爪如狮虎,又有长尾,足见其非羊。……与此相对约三十步,复得一兽,除左前脚与尾断失外,余皆完整。与前兽俨然一对。首皆南向,长及高度皆与樊敏碑前石虎相同。

不仅如此,任先生对芦山县汉樊敏碑前的石兽也作了详细描述:

碑左前方十余步,有石虎陷田埂间,仅露背首。首向右。……右前方对称位置,一石虎植立稻田中,首向碑。爪以上全露,而首背水平高,与左虎齐。足见两虎,皆属原在位置。……碑之后方,为高七八尺之土坎,小道斜过此坎,转入一稻田台地,有石羊一,侧卧土坎道间。形制较虎为小。昂首。项间长毛一歹寸,或是狻狁。

在此次调查的过程中,任先生还在芦山县境内调查到其他一些墓前石兽的情况。如他所记载:“姜维祠外石兽一对,适在杨君铭两侧。高长宽及屈伸姿式,皆仿樊墓石虎及石羊上之石獬……此二兽无角而有颈毛披散,脚足五爪,非羊非马,非虎非獬,盖狮子也”。但颇为遗憾的是,任先生以“汉以前中国无狮子,后汉顺帝时疏勒献狮,国人始见此物”为由,推定“汉墓绝无以狮饰者”,故而断定此“二石实非汉物”。在当时缺乏更多中外文化交流的背景知识的情况下,我们显然不应当苛求于前人,任乃强先生早年的调查发现,为后人进一步开展科学的调查研究无疑具有开拓之功。

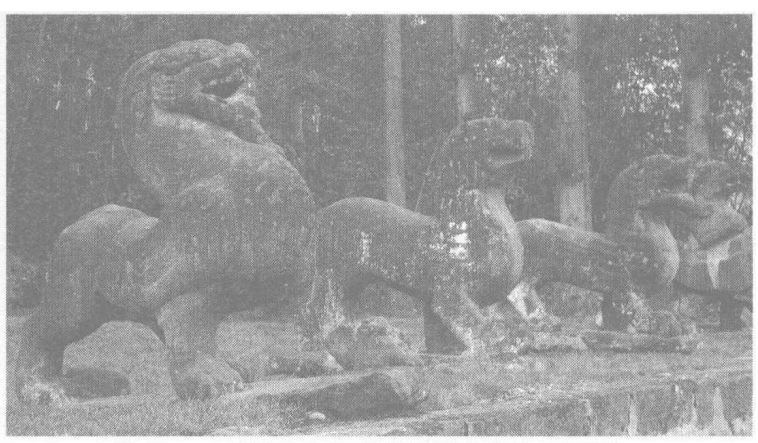

历经抗日战争以来长期的战争与动乱环境,四川境内的东汉石刻曾遭受到不同程度的破坏和流失。近年来,文物部门建立了芦山东汉石刻陈列馆,馆内收藏有历年来调查发现的大型东汉石兽共9具(包括一具尚未成形的石兽胚)(胡开祥)。这9具石兽包括了早年调查发现的汉樊敏碑前石兽、王晖墓侧“石羊上”地点发现的石兽以及20世纪以来由文物考古工作者在石马坝等地点新发现的东汉墓前石兽,形成为一个规模宏大的东汉墓前石兽群(图一;图二)。据实地调査所获资料,芦山东汉石刻陈列馆内这9具石兽的墓主、原分布状况及形制等大致情况如下。

图一 四川芦山东汉石刻陈列馆收藏的大型石兽

图二 四川芦山东汉石刻陈列馆收藏的大型石兽

1.巴郡太守樊敏墓的碑前石兽两具(镌刻于公元205年),均长2、宽0.63、高1.45米。一具为雄性,前爪抚蟾赊;另一具为雌性,前爪抚蟹。两具石兽首似虎,有双翼,作挺胸昂首、迈步向前的姿态。

2.樊敏碑近侧的石狮一具,长1.77、宽0.6、高1.08米。体形较小,腿有卷毛,但腿脚尚未镂刻完毕,即已废弃。

3.樊敏碑近侧的石兽胚一具,石胚长2.05、宽0.47、高1.28米。此具石兽的躯体轮廓已打制出雏形,底座线已刻出,腹部已开凿,首背轮廓分明。当地考古工作者推测其可能是利用与上述废弃之石狮配对的石胚料打制出的雏形。

4.杨君(即杨统,为东汉时蜀郡属国尉府都尉)墓前石狮一对,均长2.3、宽0.66、高1.7米。作昂首张口、挺胸翘尾状,身躯上生出双翼。

5.石羊村出土石兽两具。其中一具为独角兽,长1.96、宽0.57、高1.58米;左前腿已残,首略偏向左,下颌有束须,身带双翼,腿有卷毛,昂首挺胸,造型较独特,当地考古工作者将其命名为“獬”。另一具为卷角羊首石兽,长2、宽0.52、高1.7米;出土时首、颈、前肢至胸已被截为三段,头部为双卷角,兽爪,身躯有翼,健羽三出及腹,首后仰,挺胸扬爪,当地考古工作者将其命名为“天禄”。

6.石箱村出土石狮一具。原为两具,另一具在清末因河岸坍塌坠入青衣江中。这具石狮出土时已残,造型与杨君墓前的石狮近似,残长1.5、残高1.1米。从地名上看,所谓“石箱村”,笔者颇疑为“石像村”之谐音,很可能与当地的“石羊村”、“石马坝”一样,都是因为有汉代石像的存在而得名。

上述9具石兽,除樊敏墓的碑前及近侧共4具(包括一具石兽胚)陈列于樊敏碑阙原址外,其他5具均是1986年从各自的出土地点迁移至芦山东汉石刻陈列馆内集中展示(芦山东汉石刻陈列馆的相关藏品目前尚未正式公布考古材料,有关数据系笔者实地调查所获)。

与芦山县相邻近的雅安,在建于汉献帝建安十四年(公元209年)的高颐墓前,也曾发现带翼的石兽,其造型似为虎头狮身,长2.23(尾残)、高1.51米。有双角,角带分杈,脊背刻有璧形图案,背生双翼,翼羽重出为三层,第三层二重羽伸及臀部,足有四爪,前足各踏一蟾赊,头正向,昂首挺胸作奔走状。

除了墓前石兽之外,还在芦山县的其他汉代建筑遗址中发现有大型石兽。2000年6月,在县城扩建过程中,于城区姜城遗址外发现一处古代遗址和一具造型特殊、形体庞大的无头石兽,发掘者将其称之为“石兽辟邪”。据报道,“石兽辟邪出土时,头部已断,长192厘米,高92厘米,宽84厘米,整体造型雄强笃实,四肢肌肉发达。胸部两侧刻有翅膀,后腿饰有卷毛,四脚抓地,胸部宽大,臀部浑圆,尾巴从胯下穿过置于左腹部,腹部肥大,紧贴地面,整个造型有一种用力负重的感觉,右腰腹部镂一小辟邪,背部有一贯穿整个躯体方形柱洞,边长31厘米”(图三)(郭凤武)。

图三 四川芦山姜城遗址出土的大型有翼神兽

另外,2007年3月笔者在实地调查中发现,在芦山县博物馆内,还收藏有数尊汉代石刻雕像,均系该县境内近年来调査发现。其中,有两尊石人像保存状态完好,采用川西地区常见的红砂岩质石材雕成,石像均身著长褥大袴,一人头上结羊角状头巾,手执短柄斧,双目圆睁;一人头戴平顶冠,一手持镭,一手执荷包;从其造型来看,原似为一对石像。另一尊石雕人像破损很甚,头部及腿部均残失,隐约可辨原先腰系有带,手中执有物。与上述持镭人像十分相似的石人像在20世纪50年代末也曾有过发现,石人头结平侦巾,身著长褥大袴,双手持镭而立,高约1.26米(陶鸣宽、曹恒钧)。林梅村曾经注意到这尊石人像,认为其“估计是摹仿李冰镇水三神石而造”。

除石人外,在芦山县博物馆内还收藏有一具残石马,带有长方形的底座,头部前端及四肢、尾部皆残,但尚可观察到马的身躯及所佩戴的马鞍、攀胸、鞧带等。由此可见,芦山县出土东汉石兽的地点中有“石马坝”之称可谓名不虚传。

据了解,这批石人像和石马都是在墓葬中出土的,其造型与前述樊敏墓、杨君墓前的大型石兽相比要小得多,可能说明墓主人的身份等级也较低,但这恰好也从一个侧面反映出东汉时期当地在墓前放置石人、石兽、石马之类的做法已经相当普遍。

二

长期以来,关于有翼神兽这一题材的源流演变及其对中国文明所产生的影响等问题,曾有过不少的研究成果(较为系统地论述这方面问题的论著可列举如下。沈福伟:《中西文化交流史》,1985年。林梅村:《大夏黄金宝藏的发现及其对大月氏考古研究的意义》,见《西域文明——考古、民族、语言和宗教新论》,1995年。林梅村:《狮子与狡猊》、《天禄辟邪与古代中西文化交流》,见《汉唐西域与中国文明》,1998年。林梅村:《西京新记——汉长安城所见中西文化交流》,见《古道西风——考古新发现所见中西文化交流》,2000年。李零:《论中国的有翼神兽》,见《中国学术》,2001年)。有意见认为,圆雕动物中新出现的狮子和有翼兽可能来自波斯和北印度,而一些人首兽身的有翼人物脱胎于亚述和波斯艺术(沈福伟)。也有意见认为,古代波斯和大夏艺术中的有翼兽取材于袄教经典阿维斯塔中的翼犬森莫夫和翼马波加斯,大月氏黄金艺术品中的翼龙和带翼的维纳斯,当是受到袄教艺术影响而产生的(林梅村)。还有的意见则认为,中国的有翼神兽与欧亚各地的“格里芬(griffin)神”的传播影响有关,其在中国艺术中的出现似可上溯到春秋中期或至少是晚期,主要流行于公元前6世纪到公元6世纪这一时段,与格里芬在波斯、中亚和欧亚草原的流行期大致同步而略晚(在上述诸多研究中,以李零搜集材料较为全面而系统,此说参见其《论中国的有翼神兽》,2001年)。总之,有翼神兽是来自西域文化的影响这一观点,在学术界已经成为一种占据主流的意见。

四川地区东汉时期出现的这批大型墓前石兽,由于其特殊的造型艺术(如出现狮子、石兽多为带翼兽等),以及明显有别于西汉时期石雕作品的风格特点,也曾经引起不少学者的关注与讨论,目前主要有两种观点。一种意见认为,四川的东汉带翼石兽受到西域外来文化艺术的影响而产生(林梅村),而另一种观点则认为中亚并无此类石兽,其源头应当在关中地区去寻找,并提出其可能的传播路线是“周至—秦岭—汉中—芦山”(林梅村)。

笔者认为,实际上这两种观点并无本质上的冲突。一方面,这类带翼石兽在中国境内的传播路线,通过关中传至蜀中一带是可能的,但这也可以假设为是当时由境外传入中土若干条传播路线中的一条路线。从迄今为止发现的考古材料来看,关中地区尚未发现较之东汉时代更早的有翼石兽。林梅村曾经指出,陕西汉中张骞墓前的石翼马,据考古调查表明是东汉时期补刻的;汉中东汉将军李固墓前曾发现有石马,也是东汉时期的遗存。而另一方面,从源头上讲,四川东汉带翼石兽的出现,吸取了遥远的中亚、西亚一带石雕艺术的因素,也是有迹可寻的。关中地区出现的东汉带翼石兽实际上同样有可能也是来自于这个源头。只是由于目前考古材料的限制,我们还无法勾勒出较为清晰的有关东汉有翼神兽的原型从域外传播到中土的具体传播路线图。

四川东汉墓前大型石兽中发现有带翼的石狮,狮子并非产自中土,而是在汉末才由西域传入中国的动物,这一点已有不少学者指出,在此不必赘述。也正是因为这个原因,早年任乃强先生初步调查涉及到芦山东汉墓前石雕中出现的狮子形象时,才十分审慎地怀疑其是否真为汉代遗物。林梅村曾指出,“汉献帝建安十四年(公元209年)建于四川雅安高颐墓前的石狮带有双翼,它和中亚希腊化艺术的联系更显而易见”。沈福伟则进一步认为雅安高颐墓前的石狮“纯属安息艺术的表现风格,已将古波斯阿塔萨斯(Artaxerxds)宫前石狮展翅式三叠飞翼,简化成肥壮的二重翅翼”。在中亚和西亚美术考古资料中,我们的确可以看到大量有翼神像与四川地区发现的东汉石兽之间具有可比性。例如,在亚述帝国萨尔贡二世(公元前722-705年)宫殿前陈列的人首有翼公牛浮雕,其对于羽翼的处理手法和整个雕像的风格都可视作东汉墓前大型有翼神兽的母本(罗塞娃等著、严摩罕译)。美国芝加哥大学东方研究所博物馆(Oriental Institute Museum)内陈列展示的一批古代波斯帝国宫殿建筑雕刻中的有翼神兽石像,其整体造型以及重叠式的并列多层羽翼,具有明显的希腊化艺术的影响因素,与四川东汉墓前大型石兽具有某些显而易见的共性(有关资料均系笔者于2006年8月获美国亚洲文化协会(ACC)资助实地调查所获)。另在美国大都会博物馆(The Metropolitan Museum of Art)内收藏的古代中亚波斯带翼石雕神像中,也可以观察到相同的特点(有关资料均系笔者于2006年8月获美国亚洲文化协会(ACC)资助实地调查所获)。

此外,杨晓春先生在对南朝陵墓前石狮形象的考察过程中发现,在南朝梁代僧人僧旻、宝唱等所集的一部佛教类书《经律相异》中,对印度狮子形象的描述也与四川东汉墓前以及南朝陵墓前的石狮形象极为相似:

狮子王生住深山大谷,方颊巨骨,身肉肥满,头大眼长,眉高而广,……齿齐而利,吐赤白舌,双耳高上,修骨细腰,其腹不现,六耳长尾,鬃髦光润,自知气力,牙爪锋利,四足据地。

印度狮子与中亚一带所产狮子在品种上可能有所不同,但其口吐长舌的形象却在中国东汉南朝陵墓的石狮身上得到了形象的体现,这为我们考虑其造型的来源又增添了新的线索。如所周知,狮子在佛教艺术当中具有特殊的含义,印度佛教在东传中国的过程当中将这类神兽一并带进中国也是完全可能的。四川地区在东汉时期已经受到佛教及其艺术的影响(霍巍),两者之间的关系应当十分紧密。因此,如果我们将四川地区东汉时期这批带翼石狮的源头或原型追溯到广义上的“西域”——中亚、西亚或南亚地区,视其为外来文化的因素对中国传统文化影响的产物,应当是可以成立的。

除带翼石狮之外,从考古发现来看,天禄、辟邪形象的石雕在东汉时期也开始流行于中国,它们一般刻有双翼,而且成对出现,常常作为宫廷建筑物装饰或立于墓前镇守。有学者认为这两种灵兽的艺术形象具有显著的西域文化艺术特征,其动物原形也是根据西域动物塑造出来的(林梅村)。芦山、雅安发现的东汉墓前石兽,也有成对的天禄与辟邪出现(胡开祥),其来源也可作相同的解释。

从一个更为广阔的学术视野上观察,四川地区在东汉时期还出现了大量具有外来文化因素的考古学遗存,就图像与视觉艺术而言,包括带翼的天马、建鼓骆驼、大量胡人形象和出现在墓葬及随葬器物中的早期佛像等等(霍巍)。这些考古材料有力地证明了一点,即本文所讨论的这批墓前有翼石兽的出现,并不是一个偶然现象,它是在汉武帝凿通西域之后,随着中外文化交流的不断发展,人们对于西方的知识背景逐渐扩展,外来文明与中国传统文化相互结合产生出的新事物。

三

汉代蜀郡辖有青衣、严道、旄牛、徙等县,现今之芦山、雅安在当时的青衣、严道县境内,从地理位置上看是自蜀郡通向临邛、越巂郡等地的交通要冲。据任乃强先生考证,自临邛而西南,古代似有两道。一道经百丈、名山、雅安越邛峡山(今大相岭)可通邛筰,司马相如似循此道通西南夷;一道经火井、芦山出西徼,为汉代所开“青衣道”。在东汉时期,芦山更是扼控西南夷的重要咽喉之地,系蜀郡西南的政治重心,为汉代都尉治所,可以“西控灵关以镇羌氐,南制邛峡山以备旄牛”(任乃强)。从民族关系而论,芦山、雅安一带也是汉族与西南夷各族接壤杂处的前沿地带。汉武帝通西南夷后,于天汉四年(公元前97年)置两都尉,“一居旄牛,主徼外夷;一居青衣,主汉人”(《后汉书·南蛮西南夷列传》),足可见当时民族交往杂居的程度已经很深。

“南方丝绸之路”的开通,在很大程度上与汉帝国对西南边疆的经营开发这一宏大的历史背景有着密切关系。上述芦山、雅安等地出土的汉樊敏碑、杨君碑上的文字,王晖石棺画像、题铭,以及这批墓前的大型石兽,均可反映出当地汉族官僚人士具有很高的文化修养,中原文化的影响通过汉族官吏及民众已深入到相对边远的西南腹地。而在汉族与羌氐、旄牛、南夷这样一些具有很强流动性的民族相互交往的过程中,不同文化因素在彼此之间的交流和传播,常常能以很快的速度达到极为广阔的空间。

值得注意的是,类似芦山、雅安地区发现的这类带翼石兽,在地理位置更加靠南的汉越巂郡内也有发现。例如,1983年2月曾在今凉山州昭觉县好谷乡发现东汉灵帝光和四年(公元181年)石表,记有越巂郡太守张勃任命苏示县有秩(汉代乡一级行政官吏)为邛都县安斯乡有秩,以及“复除上诸、安斯二乡赋役”等内容。与这通重要石表同时出土的,还有一方雕刻有浮雕神兽的石刻,釆用减地浅浮雕手法,在红砂岩质石材上雕刻出被称为“麒麟”与“凤凰”的一对图像(俄比解放)。其中“凤凰”已残,但“麒麟”却保存得十分完好,现存于昭觉县图书馆内。这尊被称为“麒麟”的神兽头上生有独角,四蹄,长尾,肩胁部生出长翼。与芦山、雅安发现的墓前石兽相比较,昭觉县发现的这尊石雕神兽在羽翼雕刻方式上极为相似,羽翼粗肥,线条圆润,具有中亚与西亚一带有翼神兽的风格。除头上长角,身出羽翼之外,此尊神兽的头部、四肢及四蹄等其他特征均与马无异,所以也可将其称为“天马”(图四)。

图四 四川昭觉好谷乡出土的带翼神兽石刻

类似这样的“天马”图案在四川地区的东汉石刻中多有发现,大体上有以下几类。其一是在汉代石阙上雕刻出的天马图案,多为高浮雕,造型生动。例如,四川绵阳杨氏阙的右阙左后角刻一翼马,其前有一人,衣饰飘飞,神态轻盈似仙女,是为御者。四川雅安高颐阙的主阙,据调查简报称,“四隅诸兽皆生双翼”,其主阙楼部右侧面刻有人物和翼马。细审原报告,其图105,106分别为带翼双峰骆驼(位于主阙楼部右后角),与之相对的则为带翼马(位于主阙楼部右前角);骆驼身有双峰,肩上生有短翼,身后紧随一胡人,头戴尖顶帽,似为牵骆驼人;翼马四蹄奔腾,生有短翼,一人紧随其后,头为双髻。此外,在汉代崖墓中也有天马的图案,乐山麻浩一号崖墓内的“勒天马图”便是其中一例(霍巍),其雕刻方式与汉阙上的天马相似。

还有一类“天马”图像出现在东汉的画像石和画像砖上。例如,新津县二号石函上刻有“天马图”,长80、高80厘米,中间刻一马,一身着长袍之人以手牵马,似在与马交流。除这幅画像外,新津出土的石棺画像上还有“栓马”、“翼马”二图。这三幅图的构图方式非常接近,马的形象均为肩部有双翼,即是传说中的天马(高文、王锦生)。彭山三号石棺上也有天马图像,天马生翼,站立于山峦之间(高文)。新津、成都等地出土的石棺画像上有“翼马”的图像,构图方式非常接近,马的形象均为肩部有双翼(图五)。对于新津石棺、石函上刻画的带翼马,有学者认为与汉代以西王母崇拜为主线的升仙思想有关,并且也指出其性质可能为天马(高文、王锦生),这个意见无疑是正确的。笔者认为,出现在东汉画像当中的天马,与上述天禄、辟邪、狮子一样,也是来自西域的神兽之一,它身有双翼,身材高大者亦为汉代传说中的“神龙”。这类带翼天马的寓意,与文献记载中天马与神龙可载乘者登昆仑,入天门,最终升入仙界的的观念可以相互映证。因此,带翼天马形象在中国的出现和传播也是随着汉代中西文化交流产生的新事物(霍巍)。

图五 四川新津东汉石棺上的带翼天马石刻

能够帮助我们最终确认四川汉阙上这类带翼神马为“天马”的直接证据,是近年来在重庆忠县邓家沱石阙上发现的雕刻有“天马”铭文的带翼马图像。这幅图像位于该阙左阙斗石的右侧面,整幅图像为一马昂首而立,马身饰卷云纹,有翼,马背上部正中浮雕长方形榜题,为汉隶“天马”二字,与此阙左侧面的“天禄”图像相对应(李锋)(图六)。

图六 重庆忠县邓家沱汉阙上的天马图像及铭刻

文献记载表明,汉晋时代在西南地区不少地方还出现了专门祭祀天马的“天马祠”。如《华阳国志·蜀志》“会无县”条下记载:“会无县路通宁州,渡泸得堂狼县,故濮人邑也。今有濮人冢,冢不闭户,其穴多有碧珠,人不可取,取之不祥。有天马河,马日千里,后死于蜀,葬江原小亭,今天马冢是也。县有天马祠。初,民家马牧山下,或产骏驹,云天马子也。今有天马径,阙迹存焉”。又见同书“江原县”条下记载:“文井江上有常堤三十里,上有天马祠”。江原县系两汉旧县,蜀、晋因之,辖今崇庆县及灌县岷江西南之地。而会无县在汉越巂郡内,即今会理县;堂狼亦作堂琅,在汉犍为郡境内,两县都更在邛都之南。在这些地区出现祭祀天马的“天马祠”,说明汉代以来对于“天马”的信仰崇拜,已从关中、蜀郡这样的汉民族为主体的中心区域深入“西南夷”地区。天马、天禄、辟邪、狮子这些东汉有翼神兽在四川地区分布、流传的路线,或许也正暗示着汉代“南方丝绸之路”的走向之一。

对于“南方丝绸之路”的研究探索,已有近一个世纪的历史,不少学者为之不懈地辛勤努力。但由于文献记载有限,考古材料也无确证,给我们进一步的研究带来了诸多困难。本文通过对四川东汉墓前大型石兽的初步研究,从一个新的角度提岀与这条路线可能相关的考古学线索,或许能够为今后的相关研究拓展一些思路。

附记:本文的研究先后获得教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、四川大学“985工程”二期“中国藏区与南亚”科研项目、美国亚洲文化协会(ACC)项目的资助,在此谨表示感谢!

信息来源:汉唐考古