深度阅读

西行访窟记│第二天:崖与天齐寂寥 人同字共空阔

作者:唐晋 来源:文博山西微信公众号

9月18日。第二天。

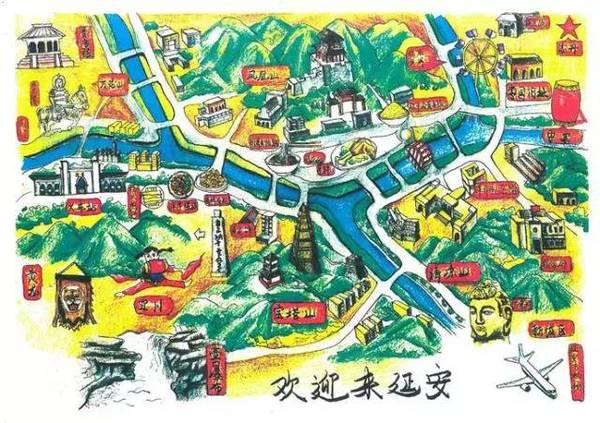

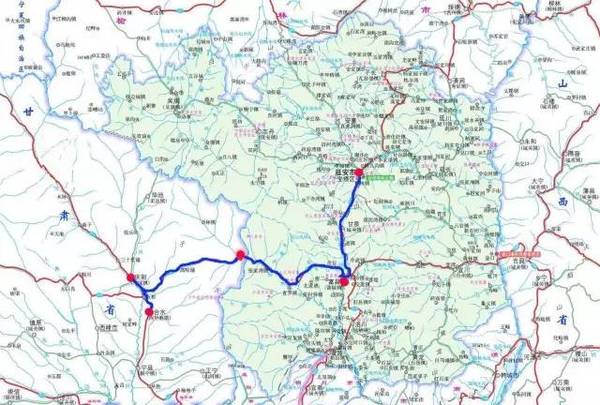

延安—富县—太白—合水—庆阳。403公里。

醒来天色依旧灰蒙蒙的。所行这一片城区道路相对狭窄,基本都设为单行,若是不小心走错,就得去绕一遍。

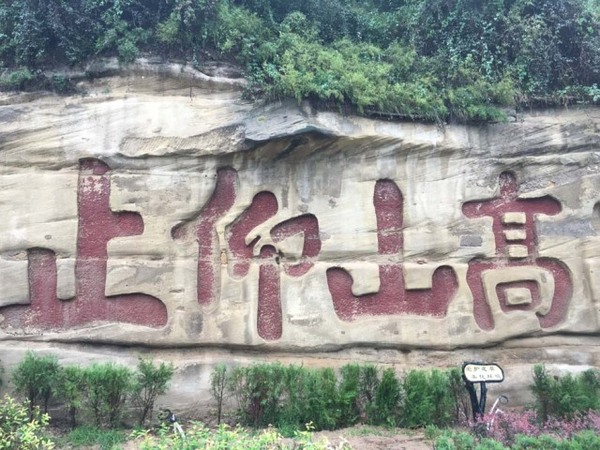

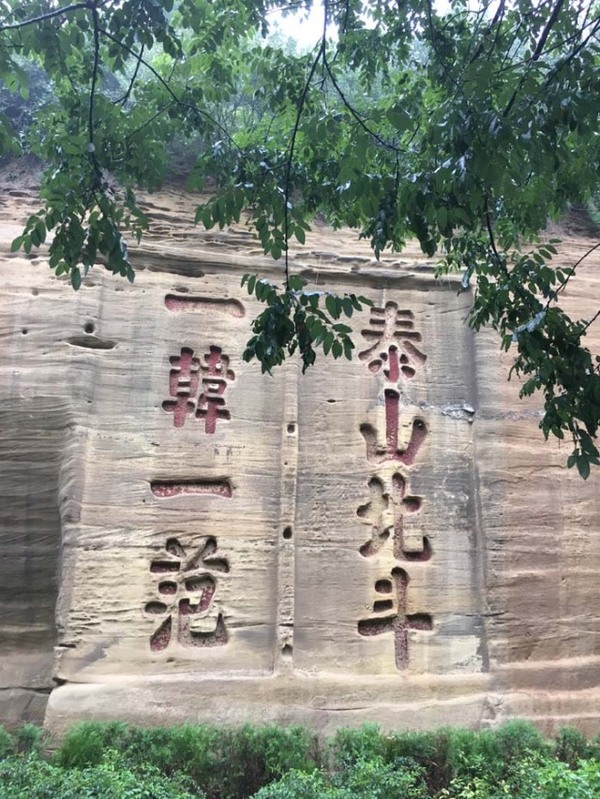

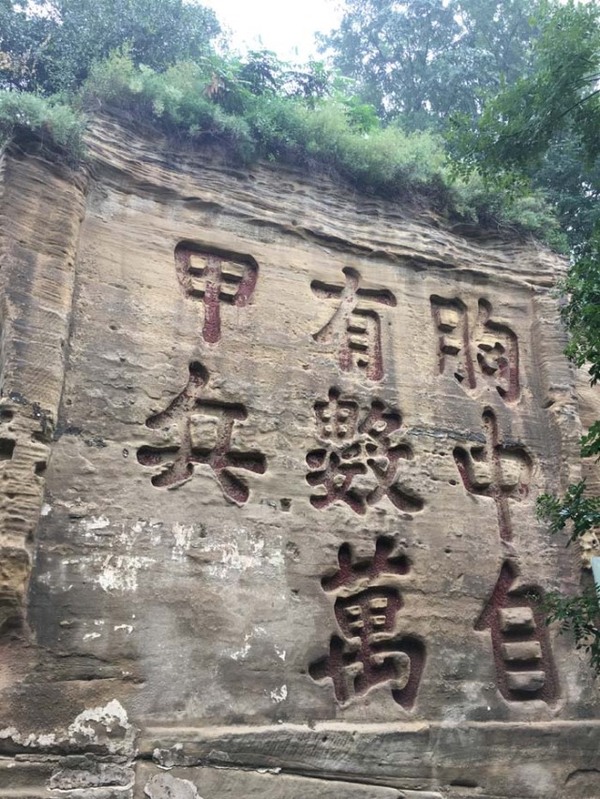

车虽然多,道路却还通畅。住处离宝塔山不远,五六分钟后便到了摩崖石刻。这些宋以后的刻字饱满,雄浑,行笔庄严规范。

说是摩崖,崖壁并不高,很多字探手可扪的感觉,且在城市道路旁侧。上有范仲淹所题隶书“嘉岭山”,乃是宝塔山宋代以后的叫法。

延安古名肤施,为西北边陲重镇,宋代韩琦、范仲淹曾在此镇守,所以崖壁上留有“泰山北斗,一韩一范”八个大字。民国三十六年,孙文先生诞辰纪念日,蒋中正题写了“全民导师”,刻于其上,目前筋骨完好。

相隔不远,是上山看宝塔的游人,熙熙攘攘。这边显得崖与天齐寂寥,人同字共空阔。

雄

浑

摩

崖

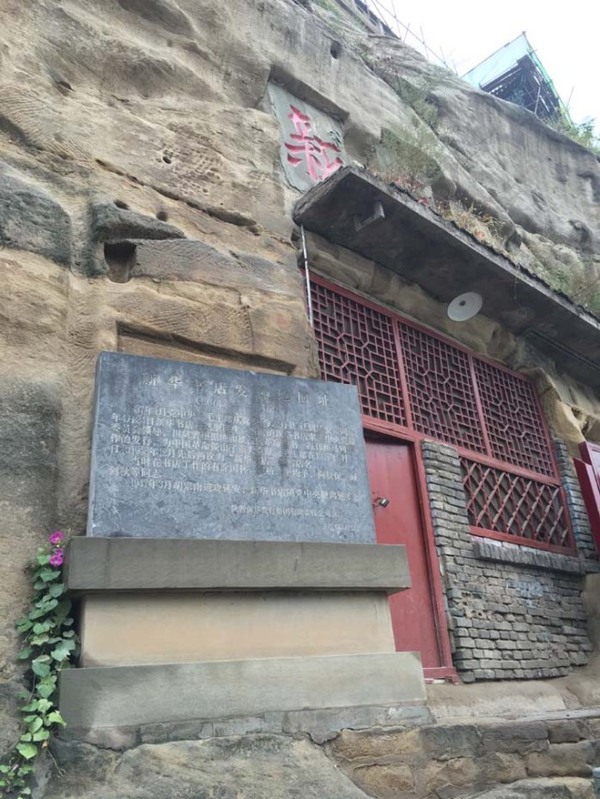

宝塔山对面,是清凉山石窟。顺着山道行到“万佛寺”牌坊下,稍一琢磨,便想这里恐怕也是与王沙沟、钟山差不多的格局。回望远处的宝塔山,恰好就是邮票上的样子,只是被视野内的高楼夹住,显得小了些。

延河从两山脚下经过,密云不雨。

贺敬之说,“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山”,从这个角度看,似可。

延安时期,清凉山东侧是新华广播电台、新华通讯总社、解放日报社等,现今统一列为清凉山新闻出版部门旧址,纳入国保;万佛寺石窟群则为当时中央印刷厂、纸币厂、卫生所和新华书店等部门所在,均设有文保碑。

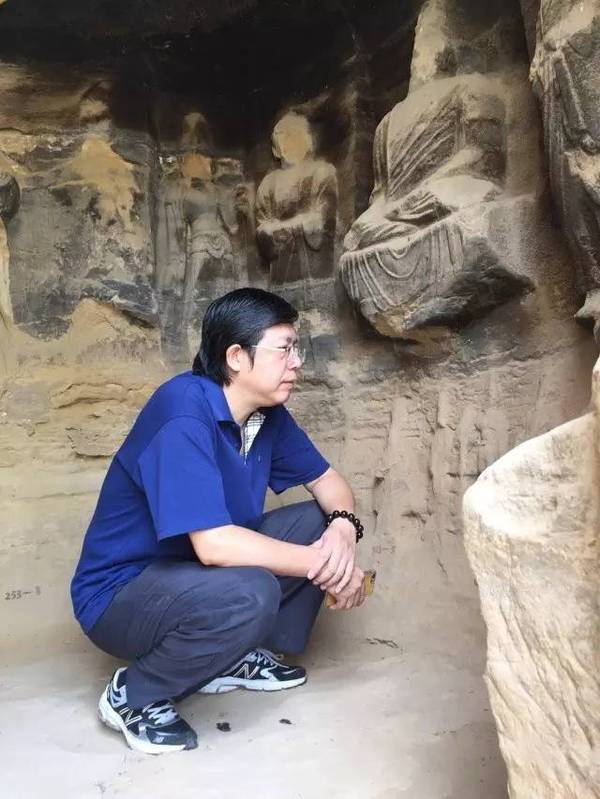

石窟历史远溯隋唐,主要凿建在宋代,特别是主窟。此窟与钟山石窟面积、格局大体相仿,只是基坛周围的石柱为四根,高度却接近七米,密匝匝层层小佛。四围墙壁同样一波一波佛像散开,最多的有二十层。

当年作为中央印刷厂印刷车间,当油墨味道浓郁的报纸举在手上,慢慢展开,有没有人试着目光越过成排成行的文字,落上佛像的队列?

的旅9999999?

这里的遗憾同前面看过的洞窟如出一辙,人为破坏,风水侵蚀。基坛上座三尊背光大佛,已经不是原来的泥塑。

主窟比较有特色的地方在于,所造观音像非常多,尤其是在主窟洞门外侧高处,左右相向各塑一尊观音水月相,面貌丰满祥和,璎珞繁复精美,几乎没有损伤。

此窟一万多尊大小佛像,自在观音造像十八尊,千手观音造像三尊,三臂观音造像和白衣大士造像各一尊。开脸上基本变化不大,比如洞门外的一对水月观音,如同孪生姐妹,互为镜像,宋代风格非常鲜明。

主窟左侧为三世佛洞,不算大的体积,壁上刻满佛像,完好性强,但是烟炱比较严重。其侧弥勒佛洞洞门左右侧下方各有一尊水月观音,造像风格与主窟两尊一致,但主尊弥勒却是明代作品,有学者推测此窟与主窟开凿时间应接近,待完成观音像后因故停工,明代时向内掘深,形成这种样式。

左左

右右

利用前代洞窟扩大开凿的例子在石窟遗迹里不难看到,同样后世壁画覆盖前世壁画的作法也屡见不鲜。此窟左下为释迦佛洞,凿刻内容十分丰富。中心顶部为宝相花图案的覆盘式藻井,四边为棋格式藻井,刻着朱雀、苍龙、莲花、飞天诸种纹饰,清晰秀美。窟内两壁更有两米高天王两尊,各执鞭锏,不怒自威。

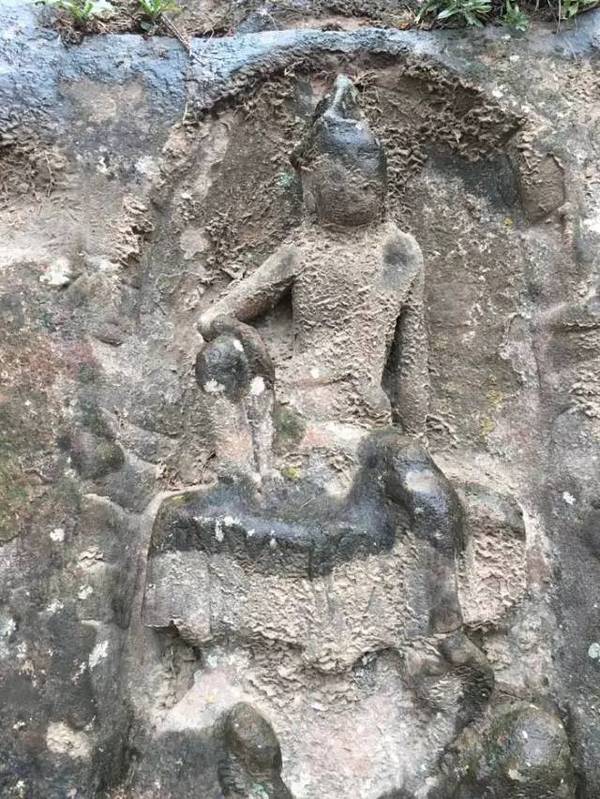

这四个窟的风化水蚀现象不同程度地存在,而到了山的东侧,窟龛以及摩崖石刻蚀化尤其严重,大面积的外壁或为高浪鳍波,或为蝠穴蜂窝,自成一番奇景。

延安南上高速,一个半小时后出直罗收费站。此时已是中午。导航显示,离富县石泓寺石窟也就二十公里的路。

转了几个弯后,车辆驶入一条土路。说是土路,也不尽然,依照其宽度和平整度判断,应该是一条规划路铺过水稳层后的样子。只是,铺好后肯定有很长时间了,砂石层面被往来车辙(很多是大车留下的)划得沟渠纵横。歪歪扭扭地行进,前方有一辆皮卡,跟着它绕开几处大坑后,没几下便跑得不见了踪影。

只好谨慎加小心。大约走了一半的路,左侧看到修建护坡的工棚。停下问话,说石泓寺就在山里面,路可以走的,没有别的路。问起这条路为何不上油层,回答说,这路还是前几年煤矿老板修的,为了煤车方便。后来矿干不成了,路就变成这个样子。

硬着头皮走完最后十公里,远远见到石泓寺山门,以及国保碑,已经又过了一个小时。

雨下了起来,越下越大。进去后见到文保员,说明来意,她指指窟门建筑,让我们自己去看。

及至近前,发现洞窟被铁栅栏门深闭,上着双锁。再找文保员取钥匙,却说钥匙在县文管部门,得与那边联系。

显然,这一趟算作空跑。随遇而安吧!隔着栅栏,也把窟看了个大概。

这座编号六号的窟是主窟,资料显示窟内有隋唐时期造像题记。

就目力所及,窟内空间不是很大,基坛周围有四根石柱,遍缀小佛,风格与前面几处石窟一致。这一类窟型由古印度的支提窟变化而来。作为窟的中心,塔柱以及塔柱上的佛像,是佛徒环绕礼拜的核心。有的窟在后方设以佛像和基坛,这也是隋唐寺院以塔为核心而建造,塔后方设大雄宝殿的一个源流。

这里连同前面几处石窟的石柱基坛组合,便是较为漫长时期里的塔柱流变,包括后来看到的泾川王母宫石窟的凹型基坛,都属于这种变化。窟内造像丰富鲜亮,较少有损。顶部藻井彩绘缠枝唐草,依旧艳丽。其它敞开式窟基本空了,所余者蚀化严重。窟门左右雕有天王,面部多被毁坏。正面崖壁上有一龛,内中尚存思维菩萨雕像一尊,容颜亦已幻化。

冒雨返回,来路已经变了模样,所有的坑沟都被雨水填平,未知深浅,黄泥翻出,不时有大石块横挡。百转千回,又是一个多小时后,这辆泥车万分羞愧地跑在风景优美的高速上。

下午三时,进入甘肃境内。不久,下太白收费站,钻入风起云涌的子午岭。

根据出行前的计划,这一带要看保全寺石窟和张家沟门石窟,两处石窟都是始建于北魏。导航给出的目的地在十余公里外,一开始山路还好走,中途遇上塌方和崩崖,一段路黄泥淤积,轮胎打滑,旁边便是深沟。车与人共挣扎一番,总算驶出危险地带。

彼时有闲抬首,青山染黛,阴云下有了阳光的金边,不禁长长出了一口气。

无意中,秦直道的指示牌一闪而逝。车辆开进一个村子,导航说就在这里。

问询村人,大多不知。后有一位耐心指点,原来还在山中十几里外,并且不止这两个石窟,一排数十里,足足有十几处石窟呢。阴雨天,车上不去,得步行。若是步行,天黑前你们回不来。何况窟里也没什么遗存,大部分造像都搬进了合水石刻博物馆,你们现在赶去看,还来得及。

于是决定去合水县城,将来时的路重新走了一遍,赶在博物馆闭馆之前到达。

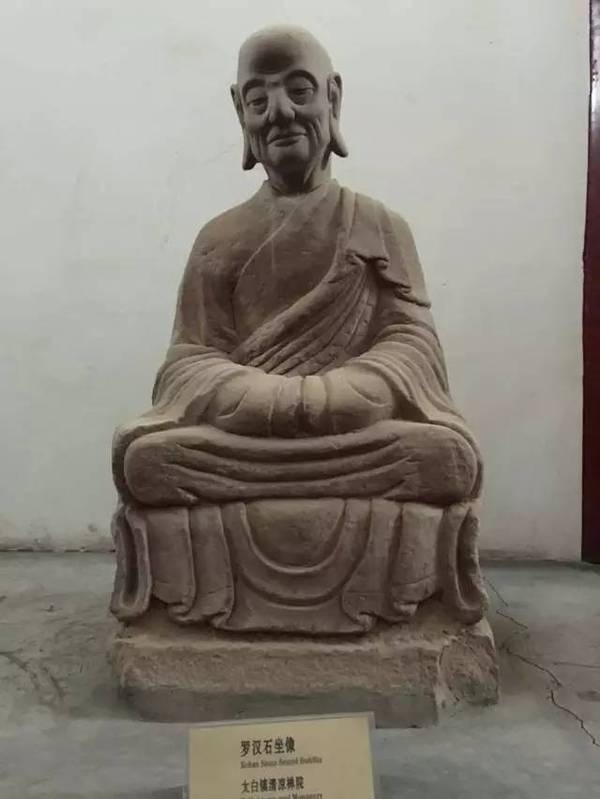

合水石刻博物馆正式名称为陇东古石刻艺术博物馆,为寺院布局,建筑普新。九座建筑九个馆,收藏历代造像、碑石、经幢等五百余件。

从保全寺石窟整体凿回的佛龛、造像陈列在北魏石刻造像厅,其中一佛二菩萨龛虽然裂成三块,但佛像保存完好,纱衣纹路清晰灵动,残余朱砂彩绘部分。

小佛合手端坐,若有所悟,嘴角淡淡微笑着,头部身躯不合比例,或者是考虑到仰视的原因。

厅内还有一些精品值得玩味,例如莲瓣形造像碑,龛楣上浮雕七佛,龛中正座交脚弥勒,两侧胁侍菩萨,门前卧有二狮,眉眼衣带的处理颇有过渡期风格。

博物馆宋代造像占有相当大的比重,这与周边特别是近邻陕西宋刻点较多的因素有关。需要商榷的是,不少无首造像安上了新塑头部,协调性较差,看去很不舒服。

。

院内

图库的图片,定期清理,是个好习惯。

馆内另藏有国保文物塔儿湾造像塔,这座被认为中国最为纤细的塔造于宋代,十三层数,最高为底部一层,相当于其上四五层的合高;最精华处也在这底部一层,八面每面上下浮雕佛说法图五幅,共计四十幅,人物近六百尊。

迁移到这里时,馆方同时建了地宫,将塔身内部的装藏安置于斯,包括石涅槃佛像、石函以及一些佛像。

这一天路程不算多,却很累,大部分时间被糟糕的路面拖耗,而未能近距离看到石泓寺窟内隋唐造像,颇觉遗憾。

晚上七时十分,到庆阳。

第二天

晋陕甘三省位置及路线图(蓝)

石窟

跟着唐晋走西部

续篇更加精彩

唐晋,1966年生,山西太原人

作家、诗人、画家、鉴藏家

著有长篇小说《夏天的禁忌》、《宋词的覆灭》、《玄奘》、《鲛人》、《鲛典》、《唐朝》;中篇小说集《天文学者的爱情》;短篇小说集《聊斋时代》》、《景耀》;诗集《隔绝与持续》、《月壤》、《金樽》、《侏儒纪》;散文集《飞鸟时代》;文化专著《红门巨宅——王家大院》、《二十四院的风度》等

曾在太原、长治举办“诗性的奔突”油画展

End