丝路资讯

丝绸之路一万里,六千里在中亚,中心则在敦煌

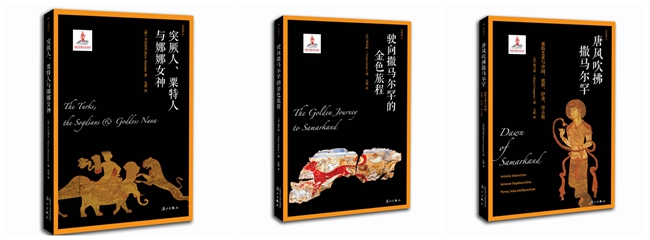

《突厥人、粟特人与娜娜女神》[俄]马尔夏克著,《驶向撒马尔罕的金色旅程》[法]葛乐耐著,《唐风吹拂撒马尔罕》[意] 康马泰著

漓江出版社2016年11月版

出版仅三个月,三册由外国学者撰写的粟特考古论文集,就在中国卖出了一万多册。这个数字看上去并不大,但对于专业学术书籍而言,已经是很理想的销量了,更何况,粟特与撒马尔罕对于绝大多数中国人而言是如此陌生。

“丝绸之路,从长安到罗马一万里,可以说,六千里在中亚。” 将这套“丝路译丛·玄奘之旅”译介到中国的,是伦敦大学艺术考古博士毛铭。早在2003年她便意识到,如果将从长安、洛阳到罗马的丝路视为一条杠杆,那么中亚就是撬动它的支点。粟特位于今天乌兹别克斯坦南部和塔吉克斯坦西部,是阿姆河与锡尔河之间的一片肥沃绿洲,而撒马尔罕古城正是粟特曾经的中心。在毛铭看来,这片临近中国新疆的土地,是中国与中亚五国交流的咽喉。“粟特与隋唐、北朝紧密关联,通过那里,向南可至印度,向北可至突厥草原,往西可去波斯,再往西,就能到达罗马。直到现在,要谈论丝绸之路,依然不可能绕过粟特。” 历史上的粟特命途多舛,兵灾频发。它曾被印度、希腊、波斯、匈奴、突厥征服,也曾进入唐朝版图100年。那里文化杂糅,文物丰厚,历来是欧亚各国考古学家目光之所聚。

在伦敦时,毛铭曾担任《中亚艺术考古学刊》编辑,这份工作使她得以把握中亚考古研究的最新动态,也认识了许多海外中亚学者。2015年至2017年,毛铭在世界范围内选择了6位顶尖的考古学者,搜集、遴选他们在海外刊物上发表的中亚考古论文,结集成册,编成“丝路译丛·玄奘之旅”。这些作者来自美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、法国以及意大利。他们或与毛铭有师生之谊,或是考古现场同甘共苦的朋友。如今,其中三册已经出版,包括马尔夏克的《突厥人、粟特人与娜娜女神》、葛乐耐的《驶向撒马尔罕的金色旅程》以及康马泰的《唐风吹拂撒马尔罕:粟特艺术与中国、波斯、印度、拜占庭》。毛铭说,余下三册是瑞德维拉扎的《张骞探险的佛国:贵霜大夏考古》、乐仲迪的《从波斯波利斯到长安西市:粟特与北朝艺术》与卢湃沙的《舞蹈的湿婆与火神:粟特宝藏重现》,目前也已开始排版,将于六月出版。与她前些年所作的中亚研究工作在出版界得到的反应相比,今年出版的这套书“反应很好,远远超过我们的想象”。

骑象猎豹图,瓦拉赫沙宫殿红厅壁画,布哈拉古城(公元730-738年)

事实上,毛铭译介这批研究成果的心愿萌发于更早。2003年盛夏,她曾跟随俄罗斯冬宫中亚和高加索馆长马尔夏克和法兰西科学研究中心带头人葛乐耐,到曾经的粟特中心撒马尔罕发掘谷仓和壁画。正当他们在一片泥泞之中挥汗如雨时,一份传真辗转数国发到了考古队,通知他们,又一个粟特人墓葬在西安出土,墓主史君是粟特胡人,也是北齐高官。而此前几年,两位在北齐做官的粟特人虞弘和安伽的墓葬相继在太原和西安发现。上世纪末层出不穷的考古新材料让中亚研究者们颇感兴奋,“中外学者觉得有必要在一起开会交流”。这便有了2004年在北大教授荣新江、李孝聪与葛乐耐等人合作举办的“粟特人在中国”研讨会。

那次研讨会上,年轻的毛铭与另一位来自澳大利亚的学者担任现场的口译和笔译。她意识到,马尔夏克、葛乐耐以及荣新江等人的研究有趣而重要。当时,对海外学者中亚研究的译介几乎是空白,这批学者的论著往往是先在海外英文期刊发表,然后慢慢被零星翻译,读者也大都集中于学术圈。“那时候还没有提‘一带一路’战略,我就觉得,这些学术资料,尤其是乌兹别克斯坦的研究成果,国内是看不到的,只有是在海外英文杂志发表。我希望有人来做这个译介的工作。”

几年后,拿到博士学位的毛铭回到中国。她不断撰写、翻译中亚研究文章,也受邀举办讲座。她明显感受到,中国对中亚五国历史的热情在迅速上升,相反在欧美却是另一番景象。“在英国做中亚研究,是很苦的。对他们来说,也许中亚战略已经不重要了,他们已经放弃了。”可即便如此,那份创立于1995年的《中亚艺术考古学刊》依然坚持了下来。只是最近几年,它从半年刊转为年刊。

2007年,毛铭递交的博士论文就是关于粟特的研究,题目是“从尔朱荣到安禄山:北朝隋唐时期的粟特拜火教与中国佛教艺术互动”。“尔朱荣与安禄山都是在中国的粟特人,这篇论文讲的就是公元500年至700年之间,粟特拜火教对中国佛教的影响。”她告诉记者,在敦煌石窟、龙门石窟、天龙山等地,都能看到粟特文化对中国佛教与墓葬艺术风格的影响。她也不讳言,从小热爱敦煌的她之所以没有选择敦煌做课题,是因为从博士论文需要具有的新材料和新观点来看,她很难在敦煌学中有所突破。“当时,如果说海外敦煌学已经搁浅并不准确,但也有多年没有新的材料出现了。”对比当年的情况,她觉得“如果没有‘一带一路’战略的话,我们研究粟特也会很孤独,就那么几个人”。

5月20日接受采访的那个深夜,毛铭恰好身在敦煌。刚刚结束一天的忙碌,她来到敦煌研究院附近的宾馆,与记者通起了电话。那家宾馆,住客很少,可能因为她活泼爽朗的个性,那里的服务员对她特别友好。每天夜晚毛铭回到房间时,研究院的食堂大都已经关门了,服务员就会熬上一锅小米粥给她。那天采访到一半时,屋子里突然响起了敲门声。后来毛铭嚼着西瓜告诉记者,一位多次到访敦煌的上海姑娘看过毛铭的书,得知她就住在隔壁,便送了一个西瓜和四个李子过来。她颇为兴奋地告诉记者,敦煌研究院即将成立一个新部门,这个部门的主要研究领域便是——“一带一路”。

译者毛铭在布哈拉古城

对话毛铭

如果中亚五国是扇面,扇骨的轴心就在敦煌

第一财经:你曾经是一名记者,为什么会去搞粟特考古?

毛铭:我原来是做记者的,曾经给新疆《丝路游》做过编辑,也在《佛教文化》、《法音》工作过。但是我更喜欢画画,喜欢美和华丽的东西。我的粟特学研究,主要以壁画和佛寺为主。当时敦煌壁画、九色鹿动画片对我来说是很有诱惑力的东西。

从厦门大学新闻系毕业后,做了几年记者,我就到伯明翰艺术学院读硕士,当时学的是博物馆设计。之后又到伦敦大学学习艺术考古。在考古队里,我也只是一个打酱油的小鬼,队长让我挖哪里,我就挖哪里。我对文献和墓葬其实并不感兴趣,而是以研究和解读图像为主,可以说,我的长处就在于此。在做记者的时候,我就知道,很多学问不一定向教授学。我时常会向当地老乡学习,他们讲的故事蕴含着很多信息,对我很有意义。当我把这些故事讲给别人听的时候,别人会觉得,我讲的东西都挺鲜活的。

第一财经:这些书出版以后,你认识的这些学者看到他们的书了吗?

毛铭:这些文章原先都是不成书的,是他们十多年来陆续发表的论文。他们看到了以后很高兴,他们也想不到在中国有人会把自己的文章做成书。

第一财经:中古时期,粟特商队经丝绸之路连接欧亚大陆的经济往来。他们活跃的汉唐时期,也是丝绸之路最为繁盛的阶段。中国与粟特联系最早可以上溯至何时,又在何时衰微?

毛铭:在叙利亚的帕尔米拉古城,我们发现过汉代的丝绸,上面有粟特文字,但就工艺而言,明显是公元初年的经锦。这是粟特人与中国人交往在考古学上最早的证据,再早就很难追溯了。鼎盛时期应该是北齐到唐代安史之乱之前,大约是公元550年到755年。下限应该是公元1222年前后,成吉思汗西征,曾经焚烧撒马尔罕古城。这座古城并没有完全毁掉,但在当时一度没落。至今,它在世界艺术史上的地位依然极高,是中国和中亚的桥梁。

第一财经:粟特商队常年迁徙,那么粟特人的聚集区域在历史上是否有明显的变化?

毛铭:疆域没有多大变迁。其实粟特除了商人、工匠之外,还有农民。粟特农民种葡萄,酿葡萄酒,他们的经济是通过卖葡萄酒来奠定基础的。敦煌、和阗、吐鲁番都是如此。从汉代到五胡十六国,葡萄种植都是粟特农民的主业。农民、商队、贵族、能工巧匠和僧侣是相互依靠的,他们的移民是成系统的。他们迁徙到一个地方,就形成很大的移民聚落,可以达到一两万人。

第一财经:粟特商队出行都是上百人一起行动,相互依靠和保护。其他人会跟随粟特商队一同迁徙,还是分开行动?

毛铭:一般就是商人和商人在一起走,因为商人走得比较快。农民大都和王公贵族一起走的,当贵族要出行的时候,他们会带着农民一起走。

第一财经:僧侣和商人可以四处迁徙,但是农民离不开土地,他们如何在迁徙之后谋生?

毛铭:他们所居住的绿洲经常被外族统治,每每遇到兵灾,他们就会逃走,不然就是原地等死。他们沿着绿洲,跑到吐鲁番、敦煌。这一点在《隋书》、《唐书》中都有记载。

在阿姆河和锡尔河之间分布着很多绿洲,一个绿洲就是一个小国,它们共同形成了一个城邦,相互之间相隔几十里甚至几百里。这也就是粟特九国不能统一的原因。离开自己的小国,粟特人就会面临沙漠、戈壁,小国之间的道路很艰难。当然,如果遇到强大的外来侵略,他们也会联合起来抵御外侮。

第一财经:也有学者认为,粟特人每到一个地方,可能就在城市周围建立聚落,很难进入城市。你怎么看?

毛铭:这个话不是那么确切。粟特人的生活境遇是各有不同的。有的人会进入城市生活,比如能工巧匠就被邀请进入城市制作工艺品。农民就在周边种植葡萄。

第一财经:中国当时与中亚五国的联系,是否也主要通过粟特商队?

毛铭:对,也不对。除了商人,粟特也有大量使臣。虞弘和安伽都曾经作为北朝大使出使拜占庭,作为唐朝大使出使别国。粟特人中也有许多将军,比如安禄山、史思明以及颠覆北魏的尔朱荣等等。第三是画家,艺术史上,有“曹衣出水,吴带当风”之说,曹仲达是粟特画家中最为有名、影响力最大的。其实当时从粟特到中国谋生的画家有很多,于阗画派等中亚艺术流派对中国绘画影响巨大。第四是能工巧匠,粟特的金银器是非常有特色的,影响了隋唐时期的金银器制作,也影响了契丹、西夏和北宋。现在,我们能在法门寺地宫出土文物中看到粟特风格的金银器。纺织品也是如此,当时有粟特锦、波斯锦,还有连珠纹等粟特独有的纹样,流传广泛。此外,粟特的歌舞、音乐、奇珍异兽也都到过中国。

第一财经:现在国内关于粟特研究的进展如何?

毛铭:国内学者在考古文物与文献研究上做了很多工作。北京大学教授荣新江老师做了很多文献研究,也打造了一个学术平台,许多学生可以通过这个平台做研究。早在2004年“粟特人在中国”国际研讨会开始前,这个平台就形成了。北大还有林梅村教授做考古研究,他对青海、突厥草原、天山祁连山一带大月氏的迁徙情况作了很多研究。北大齐东方教授则在做隋唐金银器研究。

中国做新石器时代考古的人非常多,但是做北朝、隋唐考古的人非常少。原山西考古所所长张庆捷发掘了很多北齐、隋代粟特文化遗址。宁夏考古所所长罗丰则对史家墓地进行了发掘和研究。他们都是既能发掘,又能搞研究并撰写论文的学者。中山大学也有三位教授,姜伯勤、蔡鸿生、林悟殊,他们因为是在同一个学校里,学术能力很强,形成了一个学派。还有文物出版社总编辑葛承雍也做了很多研究工作。最近十多年,学术界对粟特学的研究越来越多了。

第一财经:那国外的研究又有怎样的特色?

毛铭:国外的研究,除了中亚本地,比如乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦学者之外,主要有两大基础。一个是语言学基础,比如对中古波斯语、大夏铭文、拜火教经典这方面的解读,是国外一批学者的强项。这方面,中国学者普遍比较弱,在语言的掌握方面肯定不如许多海外学者。海外学者的研究肯定不是以出土文献为主。

另一个是考古学基础。自1970年代,法国人就开始组织考古队到阿富汗、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦去发掘了。1989年,法国考古学家葛乐耐就去那里一点点学习考古。他从一个门外汉进入这个领域,30年来,也逐渐被国际考古学界承认了。意大利原来有波斯学传统,罗马大学的学生都会到中亚、西亚考古场地做发掘。意大利还有几个团队分别在巴基斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦做考古。

俄罗斯是老牌的中亚学重镇。他们的研究已经持续了100年,几代学者持续不断地在中亚考古场地做研究。俄罗斯本就与中亚连为一体,在语言、历史、图像学各个方面都有着独特优势。他们的学者也具有非常独到的眼光。前苏联考古学家浦加琴科娃被誉为中亚考古之母,她在阿富汗境内做了多年考古研究,之后便留在了乌兹别克斯坦。1978年,前苏联考古学家维克托·萨瑞阿尼迪(Viktor Sarianidi)在阿富汗北部的6座古墓中发现两万多件大夏金器,成为中亚场地上的重要考古发现。第二代考古学家,瑞德维拉扎是《张骞探险的佛国:贵霜大夏考古》的作者,他在玄奘之路上做了很多佛寺的考古发掘。这次翻译的6位学者大都对图像有许多复原和解读,他们结合考古实物与史料来做研究,以图证史。

上世纪七八十年代,日本的中亚学研究也十分繁荣。他们曾在伊朗考古,那里的文物与正仓院有关。他们也在乌兹别克斯坦和阿富汗先后开展工作。不光是考古,在日本,研究中亚学的学者也为数不少,做了非常多的工作。但2000年之后,可能因为日本经济不如从前,资金削减,这个领域的发展也相对沉寂了。

第一财经:说说你眼下所在的敦煌,对于粟特人而言,敦煌的意义是什么?

毛铭:我可以这样比喻,如果中亚五国是扇面,扇骨的轴心就在敦煌。长安和洛阳是不能直接指挥西域的,敦煌就相当于汉唐的海关,朝廷的重要指令、文书都是通过敦煌颁布实施。敦煌是给粟特人发“签证”的地方。那时候的粟特人迁徙,经过敦煌,就来到了汉文化的地面,需要使用中文,也会被编入户籍,定下姓氏。今天姓石、姓安的人的祖先都是那时在敦煌定下的姓,来自石国的姓“石”,来自安国的则姓“安”。