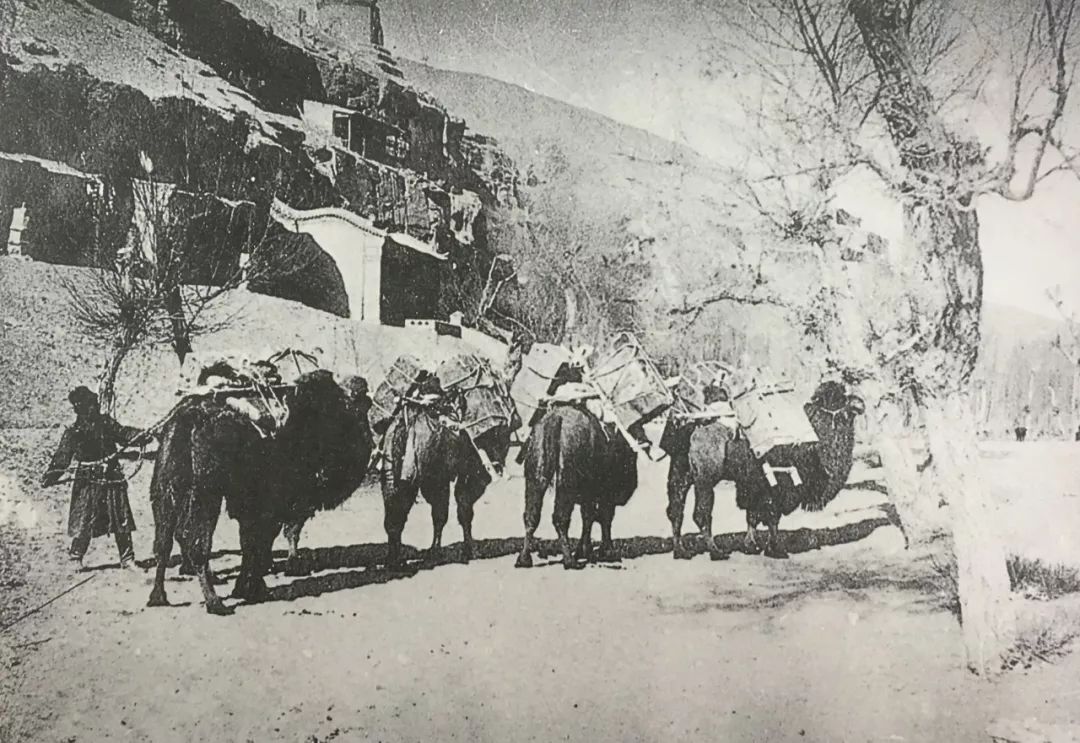

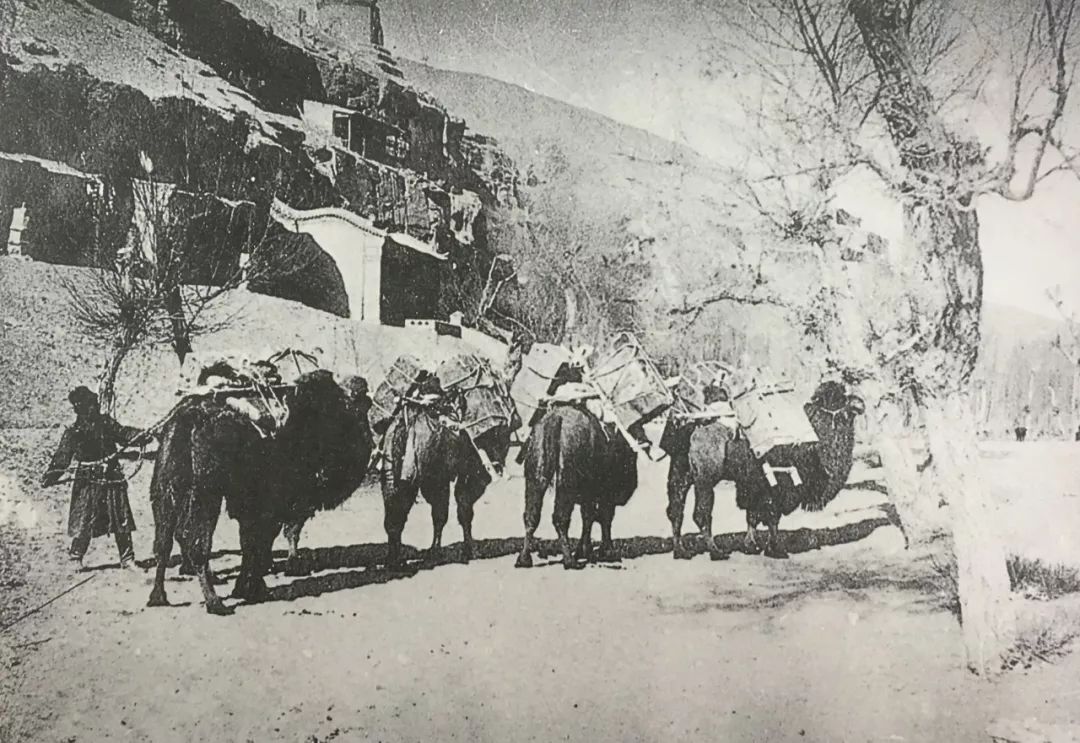

捆载文物的俄国探险队驼队

与圣彼得堡丰富的敦煌及相关领域的收藏品相比,俄罗斯的敦煌学,尤其是对敦煌汉文文献的研究,可以说成就并不是非常突出。这并不是因为他们的学者不够勤奋,事实上,他们拥有像孟列夫(L. N. Menshikov)那样优秀的汉学家,而是在于苏联时期的科研体制、出版周期以及对中国的忽视,使得研究成果即使完成,却迟迟不能出版,孟列夫的王梵志诗研究就是一例。进入21世纪,俄罗斯的敦煌学如异军突起,大规模的考古收集品展览、学术讨论会、各种形式的论文集一个接一个地展现在我们面前,这是俄罗斯东方学的集体荣誉,我想也是现任俄罗斯科学院东方文献研究所(Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences)所长伊丽娜·波波娃(I. F. Popova)教授辛勤工作、大力推动的结果。摆在我们面前的这本厚重的论文集,即波波娃、刘屹主编《敦煌学:第二个百年的研究视角与问题》(Dunhuang Studies: Prospectsand Problems for the Coming Second Century of Research,圣彼得堡,2012年出版),就是这一系列成果的重要组成部分。这是2009年9月3—5日由俄罗斯科学院东方文献研究所主办、于圣彼得堡召开的一次敦煌学国际学术研讨会的论文合集。记忆所及,这恐怕也是第一次在俄罗斯(包括苏联时期)召开的以敦煌学为主题的学术会议,其意义不仅仅在于展示俄罗斯学者的敦煌学研究成果,也使得俄罗斯成为敦煌学第二个百年中的一个重要舞台。之所以这样说,在于本书的确是俄罗斯学者敦煌学研究的一次全面检阅,也是世界各国学者对俄藏敦煌文献或美术品的集中探讨。我想这恐怕是会议主办方精心的筹划,也是波波娃教授的某种期待。遵循国际惯例,本书按照作者姓氏的字母顺序排列论文先后次序,所以读者不易一眼看出上述特色,因此,本文这里将全部论文重新分成五组,即:1. 俄罗斯的敦煌学,2. 俄藏敦煌写本和壁画的研究,3. 胡语文献研究,4.汉文文献与图像的多视角观察,5. 敦煌学史及其他,在每组内部再分类加以概述,间作简要评述【1】。一、俄罗斯的敦煌学

波波娃《俄罗斯科学院东方文献研究所西域收藏品中的汉文文献研究》(205—208页)介绍了俄藏西域收集品中的汉文文献。过去对西域出土的文献大家关注的主要是胡语方面,往往忽视汉文文献,事实上,这些文献中大多数是中古西域流行的汉文佛典,对于我们考察西域汉化佛教的流行情形深有价值。波波娃还特别介绍了两件没有刊布过的汉文文书,一件是来自敦煌的《分书》文样,另一件可能是吐鲁番文书,系一份处理官牛死亡案件的牒文。马尔卡利塔·沃罗比约娃—捷霞托夫斯卡娅(M.Vorobyova-Desyatovskaya)、撒法拉利·索玛赫马多夫(S. Shomakhmadov)《俄藏敦煌收集品中的〈金刚经〉残片:描述、定年、注解》(The Fragments of the Diamond Sūtra in the Russian DunhuangCollection: Description, Dating, Comments,263—265页)对俄藏601件《金刚般若波罗蜜多经》残片的缀合、归类工作做了介绍,并探讨了写本的年代和传播,特别提及当时僧人学习《金刚经》留有笔记,反映了敦煌地区僧侣接受佛学教育的情形。沃罗比约娃—捷霞托夫斯卡娅是中亚梵文、于阗文佛教文献的研究专家,这篇文章在西域《金刚经》梵本流行的背景下论述了敦煌《金刚经》的流传问题,视野宏阔,文章虽然很短,却是敦煌佛典研究的一个典范。伊莎贝拉·古列维奇(I. Gurevich)《敦煌写本对研究唐代历史语法和通俗文学(变文)的价值》(Dunhuang Manuscripts as Source-material for Studies on theHistorical Grammar and Vernacular Literature (bianwen) of the Tang Epoch,84—91页),一方面用敦煌本《六祖坛经》的语法和口语特征来论证应当有一个8世纪的《坛经》原本,另一方面则仔细分析Дх.285/I-III三件写本的性质,认为当属于《太子须达拏经》之类的变文。古列维奇对变文的研究让我们看到,孟列夫的学术在今天的俄罗斯得到了继承。谢尔盖·克里昂什多尔内(S. Klyashtornyj)《敦煌及图瓦突厥古文本中的摩尼教主题》(Manichaean Motives in the TurkicRunic Texts from Dunhuang and Tuva,112—114页)在肯定前人关于敦煌古突厥文写本《占卜书》(ïrq Bitig)的摩尼教性质的基础上,进一步揭示距叶尼塞河岸不远的图瓦(Tuva)所发现的Elegest-II碑铭中的摩尼教因素。这是黠戛斯可汗侄子的纪功碑,其中有文句提到“月亮之子”,作者由此呈现出9世纪后半摩尼教在叶尼塞河到西域和中原地区广泛流行的面貌。本文的前一半内容曾以“The Manichaean Text T II D and ïrq Bitig XIX”为题,发表在2002年柏林“重返吐鲁番”学术研讨会的论文集中【2】,这次增补了有关叶尼塞碑铭的内容。克里昂什多尔内是突厥语铭文专家,著作等身,他对漠北摩尼教踪迹的讨论很值得注意。此前,O. Maenchen-Helfen曾发表《西伯利亚的摩尼教徒》一文,指出约7世纪后半的叶尼塞岩画中有摩尼的画像,因而证明当时黠戛斯地区已存在摩尼教团【3】,但这种说法并没有得到广泛响应。9世纪后半黠戛斯取代回鹘成为漠北地区的主人后,当地摩尼教的动向的确是十分重要的问题【4】。莉莉娅·图古舍娃(L. Tugusheva)《单词的书写形式对其发音的影响——以中世纪早期的回鹘文献为例》(On the Influence of the WrittenForm of the Word on its Pronunciation (According to Early Medieval UighurTexts),261—262页)讨论伊朗宗教中的重要神祇名词Zervan到10—13世纪回鹘文中发生的音变,同时,在西域强大的佛教势力影响下,其词意也随之变化。这是另一位俄罗斯突厥回鹘文专家从一个单词出发讨论中亚宗教混同与演变情形,是语言学家以小见大的又一例证。亚历山大·佐林(A. Zorin)《俄罗斯科学院东方文献研究所的藏文手卷收藏情况》(The Collection of Dunhuang Tibetan Texts Kept at the IOM RAS,365—367页)介绍了俄藏敦煌藏文写本的入藏和编目情况。这些写本大多数已经收入1991年出版的萨维茨基(L. S. Savitsky)《苏联科学院东方学研究所收藏敦煌藏文写卷注记目录》中,即有202件《无量寿宗要经》、10件《般若波罗蜜多心经》、1件中亚婆罗谜字音表、1件不知名佛经【5】。佐林指出,最后两件不是敦煌写本,一件来自西域,一件可能来自黑城。他在萨维茨基之后负责藏文写本的编目工作,又找到5件过去“遗失”的藏文写本,本文对这些佛经做了简要的考释。叶甫根尼·克恰诺夫(E. I. Kychanov)《敦煌作为西夏王国疆域的一部分(982—1227)》(Dunhuang as Part of theTangut Empire 982-1227,127—130页)考察了敦煌并入西夏王国的年代及其所处的边疆地位,强调当地汉人、党项人、回鹘人、藏人之间和平共处的关系,特别是西夏时代的敦煌作为佛教文献印刷和传播中心,以及作为汉文化的组成部分对周边特别是西夏的影响。这篇文章是西夏研究的权威对西夏时期的敦煌所做的概述,文字不长,但十分全面。作为亲历整个20世纪西夏研究的学者,克恰诺夫还在文中回忆了中苏论战、“文革”时期的西夏研究以及他与中国学者的联系,这些也是珍贵的敦煌学史资料。基拉·萨玛秀克(K. Samosyuk)《西夏及元朝的黑水城、莫高窟、榆林窟绘画艺术风格》(TheArtistic Style Paintings from the Xi-Xia and Yuan Dynasties in Khara-Khoto,Mogaoku and Yulinku,222—229页)以图文并茂的形式,区分出黑水城、莫高窟、榆林窟等地不同的绘画群体,并分析了各自的艺术风格特色,从而指出在这片并不大的地域中画家群体之间的互相关联与彼此独立。俄罗斯收藏的黑水城出土绘画品一直是研究西夏艺术的主要源泉,随着莫高窟、榆林窟西夏时期壁画细部图版的陆续发表,西夏艺术的研究也正在日新月异。索罗宁(K. Solonin)《西夏文禅宗文献及其内容特色》(230—237页)是以中文发表,篇幅相对较长的一篇,从梳理西夏佛教文献研究中遗留的问题出发,概述了西夏佛教的来源与背景,然后进入正题,把现存西夏文文献中的禅宗文献分为“共同禅文献”、“华严以及华严禅有关文献”、“纯的禅宗文献”、“不确定的禅宗文献”四类,并逐一解说,又就其内容做了初步探讨,最终指出,西夏禅宗没有形成自己独立的宗派,其学说主要和契丹地区的“华北佛教”以及吴越地区的佛教有关。作者提出的西夏禅宗来源的“契丹说”很有新意,从当时西夏与辽、宋之间的关系来说,这一推论是很有见地的。尼古拉·普切林(N. Pchelin)《吐鲁番佛教寺院壁画之象征意》(The Symbolism ofthe Murals from the Buddhist Monasteries of Turfan,200—204页)通过对比吐鲁番吐峪沟和柏孜克里克石窟壁画中的虎、雪豹、鹅、鸭、阳乌等动物图像与其他地区同类图像,进而说明古代高昌居民与中原、印度及中亚居民的联系,并由此强调吐鲁番古代宗教文化的多元合一特性。动物和宗教的关系越来越受到关注【6】,本文和此前吐鲁番佛寺壁画的文章着眼点不同,这种从新的视角来观察石窟壁画的尝试,值得在今后研究中推而广之。弗拉基米尔·米亚斯尼科夫(V. Myasnikov)《俄罗斯科学院在敦煌考察与研究中的作用》(The Role of the Russian Academy of Sciences in the Exploration ofthe Dunhuang Complex,180—184页)简要介绍了19世纪末、20世纪初俄国科学院对新疆、蒙古高原的多次系统考察,以及所获考古、文献材料对包括敦煌学在内的学术研究的重要意义。以上11篇俄罗斯学者的文章在整本文集中所占篇幅并不多,但涉及西域、敦煌、突厥、回鹘、吐蕃、西夏、吐鲁番等地域范围,内容涵盖唐宋时代官私文书、佛教经典和禅宗文献、变文、敦煌与突厥的摩尼教、回鹘文词汇、藏文佛典、西夏时期的敦煌、西夏的禅宗文献、西夏艺术特征、高昌壁画的意义以及俄国早期探险史等主题,表明俄罗斯敦煌学虽然人数不多,但涉猎面十分广泛。这些课题的集中发表,也从一个侧面展现了俄罗斯敦煌学(包含与之相关的突厥学、藏学、西夏学、佛教艺术史等学科)的开阔视野和蓬勃发展,我想这是敦煌学今后得以持续发展的正路。二、俄藏敦煌写本和壁画的研究

对于中、日学者来说,从遥远的东方飞到圣彼得堡参加敦煌学会议,首先想到的,应该就是做关于俄藏敦煌文献的研究。俄藏敦煌文献是世界几大敦煌写本收集品中晚近整体刊布的一批资料,因此往往可以提供给研究者全新的素材。不过,俄藏敦煌文献一般比较破碎,所以对此前敦煌学研究并无大的突破,多是拾遗补缺。当然,敦煌文书的研究有时不在于写本文字的多少,更在于内容是否有研究价值。 在俄藏敦煌文献的整理方面,王三庆《〈俄藏敦煌文献〉应用文书研究》(268—273页)对这部大型图录的标目加以订正,排除误作类书、书仪和斋愿文献的写本,改定真正属于这三类文献的卷子,最后提示了俄藏敦煌文献的价值。其中个别写本的定名,如误题“书仪”的Ф.342应当是《斋琬文》,笔者已作过辩证【7】。本文对三类应用文书的系统考察,为这些文献的总和整理与研究提供了很好的资料。玄幸子《俄藏敦煌文献录文与定名——整理过程中发现的几个问题》(95—101页)针对《俄藏敦煌文献》第11册以下没有定名的情况,选择第12册中一些佛典和个别道经、书仪、放妻书,先做录文,再加以比定,给出俄藏敦煌文献整理的基本范式。周西波《俄藏失题敦煌道经略考》(22—26页)则是在大渊忍尔、王卡比定的基础上,对三种俄藏敦煌道经写本的性质判定和经名辨正。在具体问题的研究方面,郑阿财《敦煌佛教讲经资料辑考与实况重建——从俄藏Ф.109写卷论八关斋与俗讲之关系》(17—21页)根据同一书手连续抄写《押座文》、《八关斋戒文》、《发愿文》的情形,指出该文书是八关斋会所用的底本,《押座文》的出现,表明斋会中有俗讲的活动。辻正博《俄罗斯科学院东方文献研究所藏〈唐名例律〉残片浅析——关于Дх.8467的考证为主》(257-260页)将Дх.8467比定为《唐名例律》,并与已知的Дх.1391缀合。冯培红《Дх.1335〈归义军都虞候司奉判令追勘押衙康文达牒〉考释》(49—54页)对相关牒文做了十分透彻的解说,也为归义军与伊州回鹘的关系、伊州回鹘之于西州回鹘的独立性等问题提供了证明。邓文宽《俄藏敦煌和黑城汉文历日对印刷技术史研究的意义》(33—34页)重新强调了俄藏敦煌印本Дх.2880《唐大和八年甲寅岁(834)具注历日》和俄藏黑城出土活字印本《西夏光定元年辛未岁(1211)具注历日》在印刷技术史上的价值,并讨论早期印刷品都是历日的原因。张乃翥《俄藏敦煌遗书若干残卷与中古中原文化之西渐》(333—338页)以官文书及中原典籍写本来说明中原文化传播敦煌的情形。但文章没有留意前人相关研究成果,对一些文本的定性不够准确。艺术史方面,山部能宜《以Дх.316为中心的〈观经变相〉的分析——再探讨美术和文献的关系》(An Analysis of the Guanjing bianxiang Focusing on Дх-316: A Reconsideration of theRelationship between Art and Text,299—309页)考察了艾尔米塔什博物馆藏《观经变相》图卷(Дх.316)及相关的敦煌壁画,指出这些变相图并非根据经典绘制的,而是描绘自此前存在的图样,因此其内容往往与经文相乖戾。张惠明《柏孜克里克石窟〈金光明经变图〉中的〈忏悔灭罪传〉故事场面研究——兼谈艾尔米塔什博物馆所藏奥登堡收集品Ty. 575号相关绘画残片的拼接》(AStudy of the Story of the Penance andElimination of Sins in the GoldenLight Sūtra Illustration from the Bezeklik Caves (Focusing on Ty-575Fragments of the Hermitage Collection,321—332页)的研究对象是吐鲁番地区的壁画,对相关壁画残片进行了复原与订正,并详细探讨了图像中的张居道故事,还把壁画内容还原至11世纪前期西州回鹘的佛教背景中,讨论回鹘人写经灭罪和忏悔的思想【8】。此外,有关敦煌编号中的吐鲁番文书,王素《关于俄藏〈揖王入高昌城事〉Дх.2670v文书的几个问题》(274—277页)在吴震研究的基础上,对相关条目加以解说,并拟名为《沮渠氏北凉史事摘抄》【9】。不过这只是今人给予的名称,作为典籍,它的原名不会如此。对于黑城出土的汉文文书,孙继民《俄藏宋保安军金汤城文书研究》(243—248页)讨论了写于北宋宣和七年(1125)的六件金汤城文书及相关问题。近年来,孙继民和他的团队对黑城文书的研究有很多推进,2012年3月出版了《俄藏黑水城汉文非佛教文献整理与研究》三册(北京师范大学出版社),本文也收录其中(866-881页)。三、胡语文献研究

胡语文献写本是俄罗斯收集品的重要组成部分,特别是科兹洛夫在黑城发现的西夏文文献,在各国类似收集品中,不论质量还是数量都首屈一指。这里把有关俄藏胡语文献和有关胡语的其他研究论文作一集中介绍,以此呈现敦煌学这一学术领域的丰富成果。回鹘文写本研究是其中的重头戏。阿不都热西提·亚库甫《〈傅大士颂金刚经〉的回鹘语译文与同经汉文校勘本的确立》(OldUighur Translations of the Fu-Vajracchedikāand the Establishment of a Critical Chinese Edition,293—298页)在前人整理研究基础上,依据德藏吐鲁番回鹘文和汉文写刻本,将回鹘文本《傅大士颂金刚经》分成经偈本和偈颂本,后者包含一些汉文本没有的颂,可以帮助确立新的汉文校勘本。笠井幸代《一种古突厥语〈维摩诘经〉注疏概观》(The Outline of the Old Turkish Commentary on the Vimalakīrtinirdeśa Sūtra,106—111页)介绍了回鹘文《维摩诘经》注本,并讨论了其依据的汉文原本和翻译中的增补情形。圣莫娜·克里斯特亚娜·拉施曼(S.-C. Raschmann)《圣彼得堡东方文献研究所所藏古代突厥语〈十王经〉残片》(The OldTurkish Fragments of The Scripture on theTen Kings in the Collection of the Institute of Oriental Manuscripts, RAS,209—216页)缀合、复原了俄藏回鹘文《十王经》图文本残片的位置,并与德藏、日藏残片加以对比,是作者和茨木(P. Zieme)合作整理所有该经回鹘文残卷的成果之一。茨木《吐鲁番地区回鹘语中关于敦煌发现的禅文献的音译及翻译》(A Chinese Chan Text from Dunhuang in Uighur Transcription and inTranslation from Turfan,361—364页)是作者近年来整理研究受敦煌通俗佛教文献影响的高昌回鹘佛教文献的又一成果,他在庞大的柏林吐鲁番收集品中找出吐峪沟出土的汉文《十二时》(Ch.1421v)、柏孜克里克出土的回鹘文音译汉文《十二时》(U.9006)以及回鹘文译本(Ch/U.6928),勾勒出一幅高昌回鹘一步步接受汉文化的全景画面【10】。松井太《敦煌出土回鹘文历占残片》(Uighur AlmanacDivination Fragments from Dunhuang,154—166页)是对美国普林斯顿大学东亚图书馆所藏三件和敦煌莫高窟北区新发现的一件回鹘文历占文书残片的转写、翻译、注释,进而考察了蒙元时期回鹘、西夏和中原的文化交流。在西夏文方面,聂鸿音《〈明堂灸经〉的西夏译本》(190—195页)是对俄藏黑城出土西夏文《明堂灸经》的规范转写、翻译和校注。王培培《〈维摩诘经〉的西夏译本》(266—267页)对比俄藏黑城出土西夏文本的惠宗初译本和仁宗校译本的不同。孙伯君《西夏俗文学“辩”初探》(238—242页)研究了黑城出土西夏僧宝源所编《贤智集》中“辩”类文学作品,并翻译了第一篇。此外,还有杜尔金(D. Durkin-Meisterernst)《柏林吐鲁番收集品中的粟特语文献整理和研究现状》(Current Work on the Sogdian Texts in the Berlin TurfanCollection,35—38页)一文,介绍了有关编目、刊布和摩尼教词典计划中的粟特文部分的进展。岩尾一史《吐蕃统治敦煌时期的写经目的》(The Purpose of Sūtra Copying inDunhuang under the Tibetan Rule,102—105页)在考察吐蕃写经的特征后,指出抄写藏汉文《无量寿宗要经》在于为赞普祈求长生或冥福,用纸不甚规范,抄写藏文《十万颂般若经》或汉文《大般若经》则为补充各地经藏,因此格式谨严。近年来,有关敦煌写经的抄写过程、形制、功用等方面的研究有很多进步,与此同时,敦煌汉藏文写本对写本时代书籍史的相关研究,提供了不可多得的例证。四、汉文文献与图像的多视角观察

敦煌学中的汉文写本研究相对比较成熟,这次会议中也占较大比重。在佛教文献方面,赵和平《武则天“御制”〈金刚般若经序〉及〈妙法莲华经序〉再研究》(339—344页)据新得到的材料,复原两篇御制序文,并重新统计了已知两种宫廷写经的数量。需要指出的是,其中中国文物(一处误作“文化”)研究所藏《法华经序》,在《中国文化遗产研究院藏西域文献遗珍》(中华书局,2011年)一书中未见其影。郭丽英《从〈佛顶尊胜陀罗尼经〉谈敦煌写经壁画及相关石刻史料》(Dunhuang Sūtras’ Copies and Associated Elements: Case Studies of the Foding zunsheng tuoluoni jing,115—126页)系统考察了该经的翻译、流传以及敦煌写本和各地留存的石刻文本,包括壁画中的相关表现,以此为例特别强调敦煌写经在佛典版本中的价值。佛德力·吉海(F. Girard)《敦煌地论宗文献中的三名法的体、相、用和〈大乘起信论〉》(The Trinomial Substance [ti体], Signs [xiang 相] and Activity [yong 用] in Some Dunhuang ManuscriptsRelated to the Dilun School and the Treatiseon the Act of Faith in the Great Vehicle [大乘起信论],66—74页)是对S.4303和S.613两种6世纪中叶产生的地论宗文献的研究,分析了其对《大乘起信论》和圣德太子《三经义疏》的影响。杨富学《摩诃衍禅法对吐蕃佛教的影响》(315—320页)对前人研究成果做了全面的概述,然对1992年DavidSeyfort Ruegg出版《比较中观佛性、心识和渐悟问题:论佛教在印度和西藏的传播和接受》以后的研究成果则吸收不够,这方面可以参看沈卫荣《敦煌古藏文佛教文献、塔波寺文书和〈禅定目炬〉研究:对新近研究成果的评述》的相关介绍【11】。此外,林仁昱《〈佛母经〉的类型与流行意义研究》(131—136页)系统整理了两类《佛母经》。在通俗佛教文献方面,太史文(S.Teiser)《敦煌斋文文书形制研究》(A Codicological Study of Liturgical Manuscripts from Dunhuang,251—256页)用文书形制学的方法,将斎文分作单页、经卷、册子、合订本四类,讨论它们与敦煌当地社会结构及民众信仰的关系。朱凤玉《从原生态论敦煌变文之抄写与阅听问题》(27—32页)依原卷形态观察变文文本,区分为说唱者预撰的底本、纲要,听众的口头记录,手抄、转写以及供阅读读物等不同文本类型,考察变文在口头与书面文学中的表现形式,以及讲唱者、作者、抄写者和听众、读者之间的互动关系。这也是一篇将写本形态与内容结合起来讨论的佳作。郝春文《读敦煌文献札记(二则)》(92—94页),一是S.1725v《沙州祭文并祭祀所需物品牒抄》与沙州的祭祀活动,二是S.1473v“礼忏文摘抄”之定名。有关道教的研究不多,刘屹《S.4226〈太平部卷第二〉与〈太平经〉的“再出说”》(147—153页)总结中日学者对《太平经》成书年代的不同看法,以敦煌本《太平部卷第二》作为证据,指出太平经正文仍可视为汉代思想的体现。在文学方面,颜廷亮《关于吐蕃占领时期敦煌文学的新思考》(310—314页)探讨吐蕃时期敦煌文学涵盖的范围,并评价其整体水平。这是敦煌学中一个可喜的尝试,但笔者以为,该文对古藏文文献中文学作品的估计不足,对相关的研究成果也缺乏了解。与文学相关的民俗文化方面,柴剑虹《敦煌古代体育与岁时节日文化》(14—16页)是两个研究领域的结合,强调体育活动的文化特性。在语言学方面,有高田时雄《古代西北方言的下位变体》(Phonological Variation among Ancient North-Western Dialects inChinese,249—250页),永田知之《敦煌书仪语言浅析——以与日本传世书简、诗序的比较为中心》(185—189页)。笔者于此是外行,不敢置评。在历史方面,许全胜《西陲坞堡与胡姓家族——新获吐鲁番出土文献的若干问题》(284—292页)对古代高昌地区的坞堡和胡人生活情况提出若干看法,并对《新获吐鲁番出土文献》的相关释文提出改订意见。作者对于整理文书的一些看法和原整理组的原则不同,比如整理组遵一般原则不补的文字,作者都一一罗列出来,事实上,这些在整理过程中整理组成员发表的单篇相关论文中都有订补,作者应当做相应提示。无论如何,这是笔者看到的对拙编《新获吐鲁番出土文献》最严厉的批评,许多意见我们应当接受或加以考虑。吴丽娱《再谈私书中的“状”与别纸》(278—283页)讨论了私书的形式、用语及其与公状、别纸的关系,并由唐宋政治体制演变和官僚社会发展的背景中去解释其变化的原因。高启安《敦煌文献中羊的称谓研究——以“羖羊为中心”》(60—65页)根据《齐民要术》及敦煌吐鲁番文书的上下文,给出各种羊的正确称谓,并厘清了此前误解。赤木崇敏《曹氏归义军节度使的谱系》(The Genealogy of the Military Commanders of the Guiyijun from CaoFamily,8—13页)把曹氏与甘州回鹘和于阗王国的婚姻关系加入到世袭表中,区分为回鹘和于阗两派,认为两派之间曾围绕节度使的继承展开激烈斗争。这是很有新意的看法,至于具体的世袭和相关文书的解说,恐怕还需要斟酌。坂尻彰宏《戊寅年五月十日归义军节度使下寿昌副使等防御南山攻击帖(P.3835v7)》(An Order of the Governor-General of Guiyijun about an Attack ofUpland Nomads: P.3835v7,217—221页)通过对文书的整理、校录、翻译、注释,探讨归义军与南山游牧民的关系以及如何防备游牧民对绿洲地区的攻击问题。在艺术史方面,朱天舒《敦煌第272窟与“一佛五十菩萨”瑞像》(345—350页)提出属于北凉的莫高窟272窟的主尊不是弥勒,而是阿弥陀像,他与壁画上的五十菩萨构成一幅完整的印度瑞像图。按敦煌研究院编《莫高窟第266~275窟考古报告》第一卷第一分册(文物出版社,2011年8月)244、247-248页认为主尊像是下生成佛说法的弥勒这一传统说法是有根据的。刘惠萍《假借与嫁接:敦煌佛教艺术所见日、月图像与中国神话》(137—146页)梳理敦煌壁画中的日月图像后,指出这些图像既假借自中国传统的神话图像,还嫁接了印度佛教艺术传统。孟嗣徽《十一曜星神图像考源——以西夏时期〈炽盛光佛与十一曜星神宫宿图〉为例》(167—179页)描述了西夏时期《炽盛光佛与诸曜星神宫宿图》,对图像和星神名称的来源作了细致的考证,指出西夏星神崇拜中汇聚了希腊、波斯、印度、中国各种文化要素。五、敦煌学史及其他

过去为人忽略的敦煌学史,现在越来越成为敦煌学研究者津津乐道的话题。过去的敦煌学史大多都从藏经洞开启说起,朱玉麒《清代西域流人与早期敦煌研究——以徐松与〈西域水道记〉为中心》(351—360页)将研究视线上溯到清道光年间,介绍西北与地学巨擎徐松著作中有关敦煌山川河流的描述及其对当地所存碑铭的录文与考释,重新评估了徐松之于敦煌学的意义。高奕睿(I. Galambos)《斯坦因作品最早中文翻译的发现》(A Forgotten Chinese Translation of the Preliminary Report of AurelStein’s First Expedition,55—59页)指出中国国家图书馆藏英人士丹《游华访古记》是译自斯坦因1902年发表的第一次中亚探险《简报》,这是新疆巡抚饶应祺在1902年7月请人翻译的。作为斯坦因的同乡,作者极力强调译文跋语对斯坦因考古行为的赞扬,可惜影印的原文不全,读者看不到这层意思。高杏佛(C. Gumbrecht)《“至高无上之赞誉”——德国吐鲁番考察队成员的一封致谢信》(“Beyond all praising”: a Letter ofThanks from the German Turfan Explorer,75—83页)刊布了柏林东方艺术博物馆档案室保存的一份德国教育部长的报告,其中逐一致谢为德国第一次吐鲁番考察提供帮助的清朝人士,作者根据档案和探险队报告对这些人做了详细的考证。利用档案来研究敦煌学史乃至整个西域考古探险史,是今后敦煌学的重要研究方向之一。此外,落合俊典《李盛铎旧藏敦煌本的真伪》(The Authenticity of Li Shengduo’s Old Corpus of Dunhuang Manuscripts,196—199页)根据武田科学振兴财团杏雨书屋出版的《敦煌秘籍目录册》,翻译介绍了杏雨书屋所藏760号敦煌文献的基本情况,并指出目录定题等方面的问题。又谈到其中432号原属李盛铎旧藏品的真伪问题,根据作者本人对羽田亨纪念馆所藏照片中部分写本的研究,确定都是真本。笔者1997年就发表过几乎同样题目的文章,即《李盛铎写卷的真与伪》【12】,其英文本“The Li Shengduo Collection: Original or Forged Manuscripts?” 迟至2002年刊出【13】。遗憾的是,作者巨细无遗第罗列了自己有关李盛铎旧藏写本的研究,却只字不提十多年前的拙文!有关李盛铎藏卷均为真本的结论是笔者自认对敦煌学的贡献,因此有必要在此略加提示。最后,用科学手段从事敦煌研究的还不是很多,江南和幸、坂本昭二、冈田至弘、河野益近《中国中亚社会文化生活史研究——通过古文书用纸质料科学分析》(Approach to the History of Socialand Cultural Life in Medieval China and Central Asia through the Scientific Analysisof Paper,39—48页)通过高分辨率显微镜观察与植物学分析,指出高昌回鹘制造的芦苇纸是对中亚社会文化生活的重要贡献。六、小结

本次会议的主题是“敦煌学:第二个百年的研究视角与问题”,对此,编者在序言中总结了20世纪敦煌学在专题研究、文献编目和图版刊布等方面取得的巨大成绩,并指出,进入21世纪,应当“使用新的模式和方法观察和理解敦煌文献,以及对敦煌文献进行编目”,“对已经公布的敦煌文献进行全面的深入研究”,“二十世纪出版的目录,于当时较为完整,如今急需更正、补充”,还有“基于敦煌文献和中亚其他地区的材料研究所产生的大量优秀论著,也为撰写这些地区历史文化的通论性著作提供了可能”。笔者非常认同这些看法。敦煌学各个领域的深入研究已经取得丰厚的成果,但很多基础性的工作并没有完成,比如我们没有一部敦煌写本分类目录,让更广泛的研究者知道敦煌文献都有哪些内容,某种文献都有多少写本;虽然我们都在谈敦煌佛典、佛教壁画,但我们还没有一部“敦煌佛教史”。因此,编目和通论性的著作仍是21世纪敦煌学继续开展的工作。对于序言所说的“新的模式和方法”,编者没有做进一步的论证,我想敦煌学应当采用历史、宗教、文学、艺术等多学科对话的综合研究方法,积极开拓新的研究视角,比如从地域社会、环境、性别、书籍史等视角,对敦煌文书进行重新审视与考辨,这必将进一步拓宽敦煌学的研究领域,更新敦煌学的面貌。七、附论其他相关论著

评论这部文集,不能忽略几种大致同时出版的有关俄罗斯敦煌学的著作。首先是高田时雄编《涅瓦河边谈敦煌》(Talking about Dunhuang onthe Riverside of the Neva)(京都大学人文科学研究所,2012年)。这本书是2010年9月3日在圣彼得堡召开的“涅瓦河边谈敦煌”圆桌会议的论文集,收录9篇俄、日两国学者的论文,俄国学者用英文撰稿,日本学者用中文或英文写作,英文论文有中文摘要,中文论文有英文摘要,没有使用双方的母语俄文和日文,同样表现了主办方对国际性的追求。以下按文章发表顺序对所收论文做一简要评介。前半是俄国学者的论文。叶甫根尼·克恰诺夫《西夏国的水利灌溉》(Irrigation in the Tangut State of Xi Xia 982-1227,1—19页)指出,西夏王国不仅拥有大量农耕土地,还有一套管理水利灌溉的法则,文章主体是翻译西夏文《新法》有关水利的24个条文。波波娃《俄罗斯科学院东方文献研究所藏SI O/32 (4112) 号与Дх.18923号文书考释》(Remarks on the Documents SI O/32 [4112]and Дх.18923 of the IOM RAS Collection,21—38页)对两件有关官畜死亡或遗失的牒文做了描述、翻译和注释。前者是吐鲁番文书,在《敦煌学:第二个百年的研究视角与问题》所收波波娃的中文论文中也有简单讨论,这里参考马伯乐所刊吐鲁番出土长行马文书做了更细致的论述,并附有彩色图版;后者是和田出土文书,作者在张广达先生和笔者论文的基础上,结合唐代典制加以解说。亚历山大·佐林《误入敦煌文书中的一件罕见藏文写本》(On an UniqueTibetan Manuscript Mistakenly Included into the Dunhuang Collection,39—50页)指出这件藏文写本可能来自黑城,其中抄写了24篇文献,有些出自12世纪的西藏译经师兼瑜伽师吉祥老(Dpal Rga lo),其中有关毗湿奴那罗辛哈(Vishnu Nalasimha)的仪式文书不见于其他文献,本文做了详细的介绍。后半是日本学者的文章,赤尾荣庆《俄藏写本发愿文断片SI-3119/2与SI-3119/1再考》(Reexamining the Manuscript Fragments of a Prayer SI-3119/2 +SI-3119/1,51—57页)在为“丝绸之路古文字巡礼”展览图录所写词条的基础上,指出这两个残片组成的发愿文是为一次涅盘法会撰写的,但遗憾的是对愿文作者左祖兴等人一无所知。笔者承裴成国博士见告,这件文书上的“莼子兴”见于1997年吐鲁番洋海1号墓所出《阚氏高昌永康年间(466—485)供物、差役帐》第四断片第2行和第二二断片第3行。由此推测,第一七断片第12行的“□祖兴”或许就是“左祖兴”,同一帐历中还有左首兴(一八/1)、左巳兴(二三/4)、左相(一〇/4)、左沙弥(一五/10)、左双德(一五/14,三一/11)、左猪奴(一六/7)、左养安(二三/8)、左建祖(二五/10)【14】,发愿文和这件永康年间的帐历文字写法接近,因而表明左姓是当地常见的姓氏。作者虽然举证此发愿文中的一些字体与《且渠安周碑》(449年完成)相似,却将年代放在6世纪。我们从永康年间的帐历来判断,此发愿文应当是5世纪后半的写本,这和《安周碑》的年代也比较相符。落合俊典《杏雨书屋藏〈佛说行七行现报经〉真伪之考察》(59—64页)指出这部小乘别生经在《开元录》卷十六的“不入藏录”中有记录,而日本奈良时期有抄本。作者以羽098号写本为底本,以七寺本、圣语藏本、高丽初雕本作了校勘。从经典制作的角度,论证这部小经并非伪造。这是属于李盛铎的旧藏品,作者这篇个案研究其实是要支撑他上述论文关于李盛铎藏卷没有伪品的看法。笔者当然赞同这一点,对于作者所述奈良朝写本出自长安的见解也深表赞同。的确,敦煌写本也有不少来自长安,故此与奈良写本有时候没有明显差别。永田知之《Дх.10839〈郑虔残札〉杂考——“搨书”与“真迹”之间》(65—80页)结合文献材料,对盛唐书画家、诗人郑虔的书札做了透彻的解说,并由此判断当时民间对于书法真迹的追求,以及榻书的方法和榻本与临本的不同等问题。这件珍贵的郑虔书札很早就被吴其昱先生慧眼检出,发表在《列宁格勒所藏敦煌写本概况》中【15】。此后学人多从文学的角度看待此札,而本文则从书迹的角度加以讨论,很有清新之感。辻正博《Дх.09331唐律写本残片小考》(81—90页)根据对原卷的考察,发现史睿判断为唐律写本的Дх.09331背面有官印痕迹,惜文字只读出“□州□/□□之印”,而没敢遽然判断是“凉州都督府之印”还是“西州都督府之印”,作者推测该残片如果属于敦煌出土写本,则官印应该是凉州的;如果是吐鲁番出土的,则官印应该是西州的。检史睿《新发现敦煌吐鲁番唐律、唐格残片研究》一文,提到此官文书行数与吐鲁番出土大谷8098《唐律·擅兴律》残片每行13至14字相近【16】。虽然他没就此说是吐鲁番文书,但显然有这种倾向。笔者曾指出,天宝年间官颁道经写本,不论是敦煌出土的《老子道德经》(Дх.0111+Дх.0113)【17】,还是吐鲁番出土的《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》(MIK III7484),其背面纸缝都钤有“凉州都督府之印”【18】。因此,即使是吐鲁番出土文书,也可能钤上“凉州都督府之印”,因为在相当一段时间里,西州是属于凉州都督府管辖范围的。玄幸子《再论〈新菩萨经〉、〈劝善经〉以及〈救诸众生(一切)苦难经〉——以Дх.05155为线索》(91—109页)讨论了敦煌、吐鲁番写本三种经文的产生、流传和交互影响,并将俄藏敦煌收集品提供的新写本全部录文。这类文书是讨论民间信仰的宝贵资料,不仅在敦煌、吐鲁番地区流行,甚至也传播到龟兹、于阗等地,新发现的和田出土《观世音菩萨劝攘灾经》也属于同类文本【19】。高田时雄《丁类〈五台山讃〉小注》(111—122页)是按照杜斗城的分类,以P.4597和Дх.788补充丁类原有的一件写本,并做了新的校录,最后讨论了其中提到的寺院,并据以将丁类讃文的创作年代定在699—767年之间,早于其他各类《五台山讃》。这本篇幅不大的论文集也可以看作是新世纪俄罗斯敦煌学的组成部分,其前半是俄罗斯学者的论文,后半是以高田时雄教授为核心的日本学者关于俄藏敦煌文献的研究成果,其中有些和《敦煌学:第二个百年的研究视角与问题》直接或间接有关,故此一道评述。此外,作为新世纪俄罗斯敦煌学的辉煌成就,还应当提到2008年艾尔米塔什博物馆和东方文献研究所为纪念亚洲博物馆创建190周年而共同举办的“千佛洞:俄国在丝绸之路上的探险”(Caves of Thousand Buddhas.Russian Expeditions on the Silk Road)大型展览,同时出版了《千佛洞:俄国在丝绸之路上的探险展览图录》(The Caves of One Thousand Buddhas. Russian Expeditionson the Silk Road. On the Occasion of 190 Years of the Asiatic Museum. Exhibition Catalogue, St. Petersburg: The State Hermitage Publishers, 2008),彩色精印,非常华美。同年,配合这个大型展览,出版了波波娃主编的《二十世纪转折点时期俄国的中亚探险》(Russian Expeditions toCentral Asia at the Turn of the 20th Century, St. Petersburg: Slavia, 2008),汇集15篇有关19世纪末、20世纪初俄国各支探险队的论文,也包括中、日、英、匈牙利学者对相关问题的讨论。在高田时雄的推动下,这个展览的部分陈列品移到日本京都,2009年在京都国立博物馆举办了“丝绸之路古文字巡礼——俄国探险队收集文物”展览,并且出版了同名的日文展览目录【20】。上述《涅瓦河边谈敦煌》的日方作者基本上就是这本图录解说词的撰稿人,他们的论文有的就是这次解说词的延续。最后还应当提到的是2012年莫斯科出版的波波娃主编《中亚的党项:纪念克恰诺夫教授诞辰80周年论文集》(Тангуты в ЦентральнойАзии. Сборник статей в честь 80-летия профессора Е.И. Кычанова)。书前是波波娃介绍克恰诺夫学术贡献的文章《命运的安排》(3页)和《科恰诺夫学术论著目录》(15页),随后是学术论文35篇,作者包括俄罗斯、中国、日本等国学者。限于篇幅,不详细介绍,只列其中俄国学者的论文目录和开始页码【21】:《俄国科学院东方文献研究所典藏西夏资料研究的总结和前瞻》(58页),《〈掌中珠〉上的西夏植物:美丽的花与树》(97页),《国立艾尔米塔什博物馆收藏的西夏版画插图》(137页),《中亚早期游牧民族建国诸问题》(147页),《从考古和文献史料谈西夏政权的北方边界》(154页),《中国与印度共同庆祝佛教节日》(186页),《〈天朝〉和早期铁器时代腾格里(蒙古天神)的圣所:兼论中亚游牧民族宗教文化的可持续保护问题》(194页),《俄国科学院在西域考察中的作用》(262页),《关于女真语中的一些通古斯语语法痕迹》(279页),《四大系统构成唐朝法律体系》(313页),《黑水城出土绘画中的西夏肖像》(342页),《十七世纪蒙古编年史中的“乌鲁斯”》(383页),《〈字海〉指南》(412页),《黑水城考古发现重大意义》(481页)。

【1】本书所收论文正文用中、英文撰写,中文论文附英文、俄文摘要,英文论文附中文、俄文摘要。在俄罗斯召开的会议不使用俄文,表明主办者希望这次会议的成果更加国际化,同时也充分体现中文已经是敦煌学研究的主要用语。本文每篇论文的中文标题采用书中原文或摘要给出的标题。英文发表的文章,则括注英文标题。

【2】Turfan Revisited – The First Century of Research into the Art and Cultures of the Silk Road, ed. by D. Durkin-Meisterernst et al., Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2004, 147-148.

【3】“Manichaeans in Siberia”, W. J. Fischel ed., Semitic and Oriental Studies, Berkeley-L. A., 1951, pp.311-326. 中译本见杨富学译《西伯利亚岩刻所见黠戛斯摩尼教》,《中国北方民族历史文化论稿》,甘肃人民出版社,2001年,322—337页

【4】相关的讨论,还有作者的另外一篇文章:S. G. Klyashtornyj, “Manichaean Monasteries in the Land of Arghu”, Studia Manichaica IV. Internationaler Kongress zum Manichäisums, Berlin, 14.-18. Juli 1997, ed. R. E. Emmerick, W. Sundermann and P. Zieme, Berlin: Akademie Verlag, 2000, pp.374-379.

【5】参看张广达《评〈苏联科学院东方学研究所收藏敦煌藏文写卷注记目录〉》,《汉学研究通讯》第10卷第3期,1991年,184—187页。

【6】参看陈怀宇《动物与中古政治宗教秩序》,上海古籍出版社,2012年,以及孙英刚的书评,刘玉才主编《国际汉学研究通讯》第6期,北京大学出版社,2013年,397—406页。

【7】荣新江《书评:〈俄藏敦煌文献〉第1—5册》原载季羡林等编《敦煌吐鲁番研究》第1卷,北京大学出版社,1995年,372页。

【8】本文中文本载《故宫博物院院刊》2011年第3期,55-70页,唯有些图版太小,不如此文编排精细。

【9】本文又载《吐鲁番学研究》2009年第2期,19—27页。

【10】本文中文摘要将吐峪沟误作“图尤克”,柏孜克里克误作“彼吉克里克”。

【11】樊锦诗、荣新江、林世田主编《敦煌文献·考古·艺术综合研究——纪念向达先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集》,中华书局,2011年,339—353页。

【12】《敦煌学辑刊》1997年第2期,1—18页。笔者相关的论文还有《追寻最后的宝藏——李盛铎旧藏敦煌文献调查记》,刘进宝、高田时雄主编《转型期的敦煌学》,上海古籍出版社,2007年,15-32页。以上两文均收入拙著《辨伪与存真——敦煌学论集》,上海古籍出版社,2010年。

【13】Dunhuang Manuscript Forgeries (The British Library Studies in Conservation Science 3), ed. by Susan Whitfield, London: The British Library, 2002, pp.62-83 + pl.1.

【14】荣新江、李肖、孟宪实主编《新获吐鲁番出土文献》,中华书局,2008年,129—145页。

【15】《汉学研究》第4卷第2期,1986年,77—80页。

【16】《出土文献研究》第8辑,上海古籍出版社,2007年,213—214页。

【17】《俄藏敦煌文献》第7册,上海古籍出版社,1996年,319—320页。

【18】荣新江《唐代西州的道教》,《敦煌吐鲁番研究》第4卷,北京大学出版社,1999年,139页。

【19】林世田、刘波《国图藏西域出土〈观世音菩萨劝攘灾经〉研究》,《敦煌文献·考古·艺术综合研究——纪念向达先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集》,中华书局,2011年,306—318页。

【20】京都国立博物馆编《シルクロ-ド文字を辿って——ロシア探检队收集の文物》,京都国立博物馆,2009年。

【21】感谢史睿帮忙翻译。