专家观点

荣新江|唐朝西域胡人在长安的生活

唐朝西域胡人在长安的生活

荣新江

(北京大学历史学系)

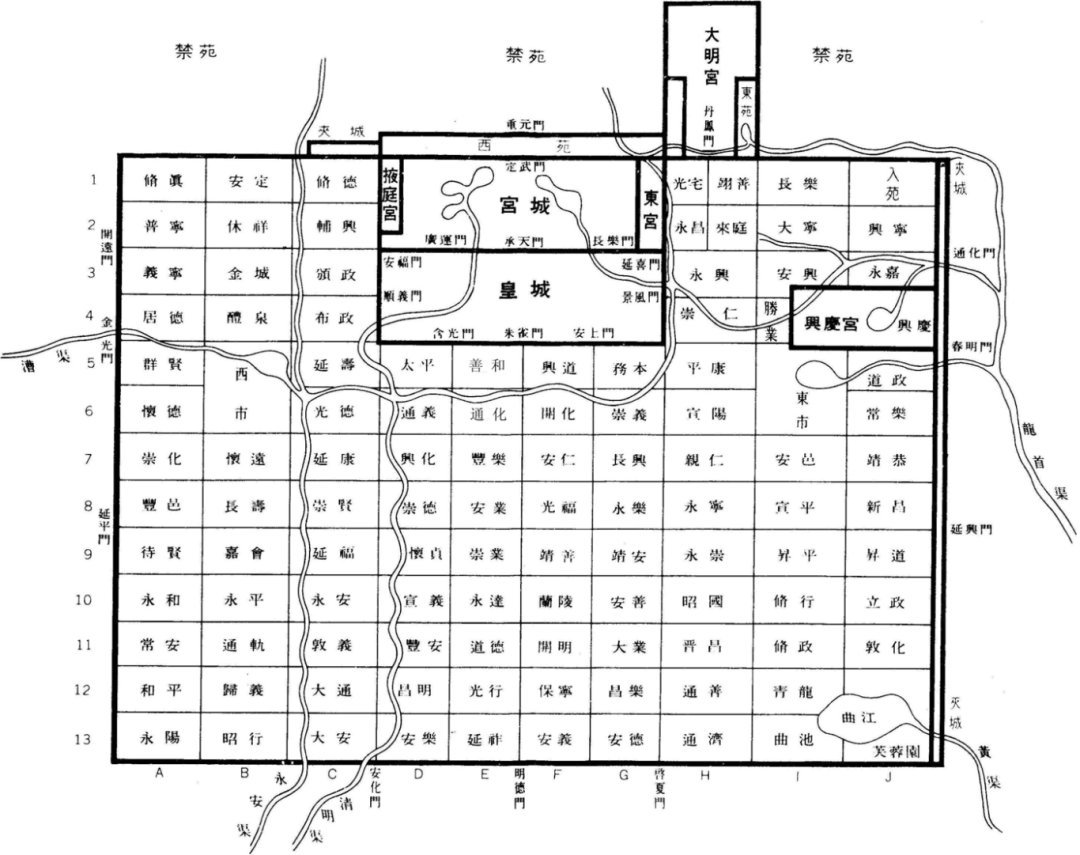

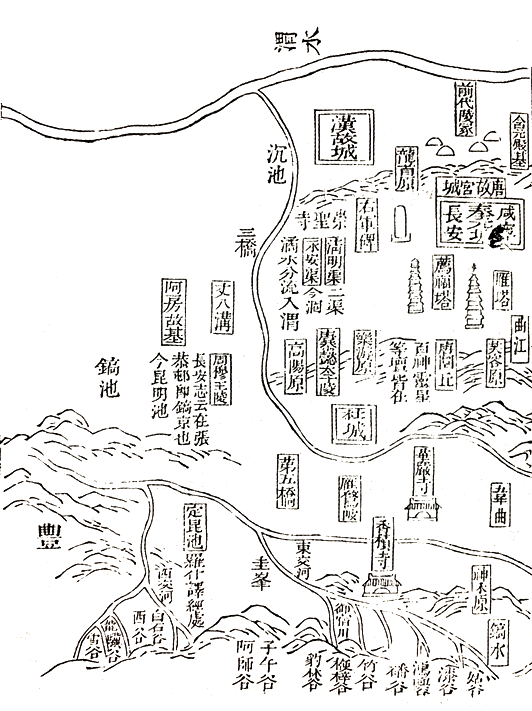

唐朝都城长安,不仅仅是当时物质文化的聚集地,而且也是精神文化的汇集之区。这里既有来自西亚波斯帝国的国王和贵族,又有投诚或勤王而来的突厥、粟特首领;既有操纵丝绸之路商贸命脉的胡人商队萨宝,也有通晓多国外语的中书省译语人。这些各色人等进入拥有108个坊里(图1)的偌大城市空间后,他们如何生活、交游,怎样学习、入仕,如此等等,正是本文想追述的长安故事。

图1 长安坊里图

向达先生早在1933年发表的名篇《唐代长安与西域文明》中,就依据传世史料和当时发现的碑志资料,论述了“流寓长安之西域人”,涉及于阗、龟兹、疏勒、昭武九姓诸国及波斯来长安的人士[1]。1978年谢海平先生《唐代留华外国人生活考述》一书,从多个角度阐述蕃胡在唐生活情形,包括入住长安的胡人[2]。此外,还有很多文章涉及这一主题。本文更多地利用新出碑志、文书材料,以期从胡人的角度,来重新审视传统材料,给出新的解说。

一、西域胡人的入仕长安

长安胡人有一些是唐朝的宗属国派来的质子未归的,也有一些是西域国家的使者留居不归的,这些人大多数进入唐朝长安各级官府,逐渐成为唐朝的官吏(图2)。

图2 唐朝宫廷中的胡人侍卫

关于质子制度,杨联陞先生有专文阐述[3]。我们可以举几个典型的质子入仕的例子。

李素,字文贞,波斯国人。其祖父李益初于天宝年间(742~756)“衔自君命,来通国好,承我帝泽,纳充质子,止卫中国,列在戎行”,作为波斯国的质子,和其他许多质子一样,担任唐朝的侍卫官员,以“银青光禄大夫检校左散骑常侍兼右武卫将军”的身份留居长安。其子李志任广州別驾,管理当地蕃人。其孙李素大历中(766~779)以天文历法之特殊技能被调入长安,任职司天台,并于静恭里获赐庄宅、店铺,前后居长安共五十余年,经历了代、德、顺、宪四朝皇帝,最后以“行司天监兼晋州长史翰林待诏”的职衔,卒于元和十二年(817)。其六子全部入仕唐朝,有的任宿卫武职军将,有的继承家业为司天官员,最小的两人则成为太庙的礼仪人员[4]。这一家从质子顺利转为唐朝官人。

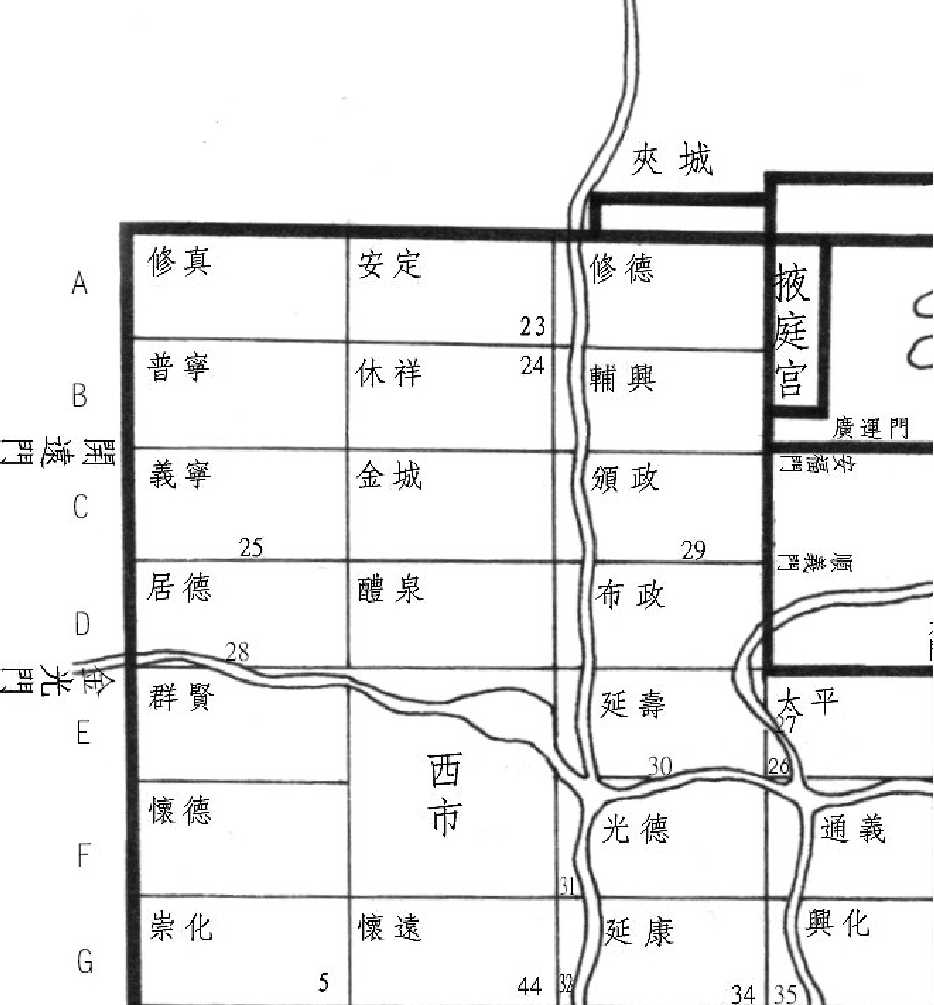

何文哲,“世为灵武人焉。公本何国王丕之五代孙,前祖以永徽初款塞来质,附于王庭。”(图3)可知其先祖作为中亚粟特何国的王子,高宗永徽初年(650)入质长安。其父何游仙曾任行灵州大都督府长史,所以后来著籍为灵武人,曾参与平定安史叛乱。何文哲后移居长安,住城西北角的义宁坊(图4),自德宗以来一直在长安禁军中任职,屡立功勋,“策勋进封庐江郡开国公”,卒于文宗大和四年(830)。其长子公贲,也封“庐江郡开国公”[5]。

图3 何文哲墓志(出自卢兆荫文)

图4 长安坊里图之一

米继芬,其墓志称:“其先西域米国人也。代为君长,家不乏贤,祖讳伊□,任本国长史。父讳突骑施,远慕皇化,来于王庭。遐□(质)京师,永通国好。特承恩宠,累践班荣,历任辅国大将军行左领军卫大将军。公承袭质子,身处禁军。孝以敬亲,忠以奉国。”知米继芬先人出自西域粟特的米国,为米国君长。其父名突骑施,可能是突厥化的粟特人,后入质唐朝,在京师历任辅国大将军,行左领军卫大将军。米继芬承袭为质子,在禁军中供职,任神策军将领。永贞元年(805)九月廿一日终于长安醴泉里私第,春秋九十二。其夫人也是米氏,应同出米国。有两个儿子:长子名国进,任右神威军散将、宁远将军,守京兆府崇仁府折冲都尉同正,仍为禁军将领。次子法名惠圆,是长安大秦寺的景教神职人员[6]。

这些质子由于种种原因没有回到西域的祖国,而是留在长安入仕,子子孙孙,繁衍下去。

至于西域各国出使唐朝不归者,也不在少数。《资治通鉴》卷二三二德宗贞元三年(787)七月条记:

初,河、陇既没于吐蕃,自天宝以来,安西、北庭奏事及西域使人在长安者,归路既绝,人马皆仰给于鸿胪,礼宾委府、县供之,于度支受直。度支不时付直,长安市肆不胜其弊。李泌知胡客留长安久者,或四十余年,皆有妻子,买田宅,举质取利,安居不欲归,命检括胡客有田宅者停其给。凡得四千人,将停其给。胡客皆诣政府诉之,泌曰:“此皆从来宰相之过,岂有外国朝贡使者留京师数十年不听归乎!今当假道回纥,或自海道各遣归国。有不愿归,当于鸿胪自陈,授以职位,给俸禄为唐臣。”于是胡客无一人愿归者,泌皆分隶神策两军,王子、使者为散兵马使或押牙,余皆为卒,禁旅益壮。鸿胪所给胡客才十余人,岁省度支钱五十万缗,市人皆喜。[7]

由此可知,安史之乱后,吐蕃占领河西、陇右,许多西域使者滞留长安,有的是路阻而无法回国,有的显然是因为长安生活优渥而不想回去。按照唐朝的制度,他们一直得到中央官府或地方州县的供给,造成唐朝额外财政支出。有些胡客在长安已经四十余年,娶妻生子,购买田宅,还做高利贷生意,谋取利益,扰乱长安市肆。于是唐朝政府在贞元三年对西域使客做了一次清点,总共括出四千人,把原由鸿胪寺供给而在长安有田宅者停其供给,让这些不打算回国的使者分别隶属于神策两军,如果是王子、正式使臣者任命为散兵马使或押牙,其余一般使人皆为卒。这四千人是被唐朝检括出来的,肯定还有一些早就脱离使者身份而成为长安居民者,说明数量不在少数。

从上述墓志、史籍可以知道,这些胡人成为长安的著籍百姓,有宅第,大多数在禁军中供职,也有的是供职技术衙门或充任外来宗教的神职人员。

二、西域胡人在长安的交游

入居长安的西域胡人,除了入仕为官、经商殖业之外,他们还有哪些生活样相,值得进一步探讨。首先,胡人好动,进入长安之后,交游是他们生活的重要组成部分,以下举两个例证。

安令节,武威姑臧人。原本当为安国人,后魏入华,祖辈仕于京洛,后为豳州宜禄人。安令节没有任官,住在西市北边的醴泉坊,应当是有钱的商人。长安四年(704)终于私第。他的墓志出自进士将仕郎荥阳郑休文手笔,其中描述安令节的事迹云:

开北阮之居,接南邻之第。翟门引客,不空文举之座;孙馆延才,还置当时之驿。金鞍玉怗,连骑而不以骄人;画卯乳㹠,陈鼎而未为矜俗。声高郡国,名动京师。[8]

这里用典故来夸耀安令节的交游,他像《世说新语·任诞》所说的阮仲容道北的诸阮一样,所居宅第广阔,接南邻之第;其门庭如《史记·汲郑列传》所说的翟公之门,宾客阗门;“文举”是孔融的字,也是来自《世说新语》的故事,说客人不乏孔融这样的人物。其出入则金鞍玉怗,连骑而行,仗义疏财,纵千乘而犹轻,颇有侠士风格。郑休文赞颂他:“于乡党而则恂恂,于富贵而不汲汲;谐大隐于朝市,笑独行于山林。”虽然是没有官品的商人,其家族富有,长安宾客愿与之交往,因此“声高郡国,名动京师”。安令节在长安居住,“处长安游侠之窟,深鄙末流;出京兆礼教之门,雅好儒业”。强调胡人出身的他渐染汉风,雅好儒业。这可以说是进入长安的粟特胡人的一个典型交游形态。他的儿子请荥阳大姓郑氏来撰写墓铭,也说明他与汉族士人有交往;而书写铭文的石抱璧,则又出自渤海,表明他交游的广泛。

唐史中的著名人物哥舒翰早年在长安的事迹,为我们提供了另一类胡人交游的情形。《旧唐书》卷一〇四《哥舒翰传》记:

哥舒翰,突骑施首领哥舒部落之裔也。蕃人多以部落称姓,因以为氏。祖沮,左淸道率。父道元,安西副都护,世居安西。翰家富于财,倜傥任侠,好然诺,纵蒱酒。年四十,遭父丧,三年客居京师,为长安尉不礼,慨然发愤,折节仗剑之河西。……翰母尉迟氏,于阗之族也。[9]

《新唐书》卷一三五《哥舒翰传》大同小异:

哥舒翰,其先盖突骑施酋长哥舒部之裔。父道元,为安西都护将军、赤水军使,故仍世居安西。翰少补效毂(谷)府果毅,家富于财,任侠重然诺,纵蒱酒长安市,年四十余,遭父丧,不归,不为长安尉所礼,慨然发愤,游河西,事节度使王倕。……翰母,于阗王女也。[10]

哥舒翰是突骑施属下哥舒部人,其祖父任清道率,是唐朝太子东宫的属官,掌内外昼夜巡警,可知是入唐的武职军将。父哥舒道元曾任唐安西节度副使,娶于阗王女,世居安西。这里的“安西”是泛称,具体应当就是安西节度副使常驻的于阗[11]。哥舒翰是突厥、伊朗种的混血儿,他青少年时代应当成长于西域地区,所以“倜傥任侠,好然诺,纵蒱酒”,都是胡人的风貌。后来在沙州(敦煌)效谷府任折冲府的果毅都尉,遭父丧应当解官,所以客居长安三年,其离开长安时四十三岁。据《唐方镇年表》,王倕任河西节度使在开元二十九年到天宝二年(741~743)[12],哥舒翰在长安的时间当在738-743年前后。哥舒翰生长在西域边地,任侠好酒,必然在长安惹是生非,所以不为负责治安的长安县尉所礼遇,于是仗剑出游河西。

幸运的是我们现在可以读到一条有关哥舒翰在长安交游的记录。《通幽录》(一作《幽明记》)云:

哥舒翰少时,有志气,长安交游豪侠,宅新昌坊。有爱妾曰裴六娘者,容范旷代,宅于崇仁,舒翰常悦之。[13]

这里说哥舒翰交游豪侠,与新旧《唐书》记其“任侠”相符,说明他在长安时与豪侠颇多交往。长安的豪侠是一种特殊的身份,李德裕《豪侠论》总结说:“夫侠者,盖非常之人也。虽以然诺许人,必以节义为本。义非侠不立,侠非义不成。”[14]往往仗义疏财,一诺千金。唐人传奇中有不少记载[15]。我们曾经排列过哥舒翰所住的新昌坊居民,在此之前基本上是贫民的居所,吐鲁番出土的一批当铺的记录,证明高宗时该坊以贫民居多。安史之乱后,这里才成为文人官僚争先移居之地,像白居易就购得此坊住宅,因为这里处于高坡,水质较好,而又有青龙寺和竹林等人文和自然景致,加上北面去大明宫朝参不算太远,而南面则是文人们喜欢的乐游原和曲江池[16]。哥舒翰在开元末、天宝初在此坊居住时,应当还较少官僚在此,可能是游侠聚会之地。而哥舒翰的爱妾裴六娘,因为与于阗相邻的疏勒国人入唐时都以“裴”为姓,所以我怀疑这位裴六娘是疏勒人,出身王室或达官贵人之家,与哥舒翰在西域时恐怕早已相识。她所居住的崇仁坊,则是京城中最为繁华的地方。《长安志》卷八崇仁坊:“北街当皇城之景风门,与尚书省选院最相近,又与东市相连。按选人京城无第宅者,多停憩此。因是工贾辐奏,遂倾两市,昼夜喧呼,灯火不绝,京中诸坊莫之与比。”[17](图5)这里位在太极宫、兴庆宫、大明宫中间地带,与东市相邻,不论上朝、与官人交往还是生活,都最为便利,因此也是各地方节度使进奏院集中之地,还是科举考生最喜欢租赁的地方,因为每年尚书省选院就是在这个坊里放榜。哥舒翰要找裴六娘恋爱,应当是去崇仁坊相会,这里有宝刹寺、资圣寺和长宁公主宅改建的景龙观可供相会、游玩。可以想见,除了游侠之外,哥舒翰也在长安度过年轻时的美好时光。

图5 长安坊里图之二

三、西域胡人的学习生活

近年发现的炽俟弘福和炽俟辿父子两人的墓志[18],加上吐鲁番新出文书,给我们提供了一个西域胡人进入长安的过程以及在长安学习生活的典型例子。

炽俟(Čigil),又称职乙,是漠北铁勒、突厥系统的哥逻禄(葛逻禄)下属的一个部落,主要活动于东、西突厥之间的金山(今新疆阿尔泰山)地区。高宗显庆二年(657)十一月,唐朝彻底击败西突厥汗国,在天山南北、葱岭东西设置羁縻州府,哥逻禄三部“以谋落部为阴山都督府,炽俟部为大漠都督府,踏实力部为玄池都督府,即用其酋长为都督”[19],地点在庭州以北、金山西面的额尔齐斯河畔。

炽俟弘福祖父名步失应是显庆五年(660)后世袭的大漠州都督。志称其“统林胡而莫犯,司禁旅而踰肃”,说他既任大漠州都督,又进入京师长安在禁卫军中守职,后被授予“右骁卫大将军、天山郡开国公”。吐鲁番新出《唐龙朔二年、三年(662-663)西州都督府案卷为安稽哥逻禄部落事》记,龙朔元年(661)金山西麓的哥逻禄步失达官部落一千帐流落到庭州附近处月部的金满州辖境,唐西州派人到金满州安排哥逻禄部落返回大漠都督府居地[20]。炽俟步失应当就是龙朔二年(662)前后的炽俟部首领、大漠州都督。龙朔二、三年文书说哥逻禄步失达官部落的一些首领入京未回,即指炽俟步失入朝。

炽俟弘福父炽俟力,“为本郡太守”,即大漠州都督。《炽俟辿墓志》也说:“祖力,云麾将军、左武卫中郎将,兼本郡太守。奉承世官,分理郡国。出则扞城御侮,入则捧日戴天。”一方面任京师禁军将领,另一方面仍兼大漠州都督。炽俟力很可能是随其父一起入朝,留在京师,但兼大漠州都督,这显然是唐朝中央控制地方游牧部落的一种手段。

炽俟弘福年轻时以武功见长,曾参加唐朝对十姓(西突厥)部落的讨伐,因功超等特授游击将军。后为河南桃林府长上果毅都尉,又除左骁卫郎将。万岁登封元年(696),进云麾将军、左威卫将军、上柱国。大概在圣历元年(698)奉诏充天兵行军副大使兼招慰三姓葛逻禄使,出使西域,在处理与突骑施乌质勒关系时受人谗言,贬为蕲州蕲川府折冲,仍为黎州和集镇副。更为不幸的是,神龙二年(706)十二月廿九日在路途中构疾,卒于剑州剑门县之旅舍,年五十三。炽俟弘福显然已经不再兼大漠州都督,而是在唐朝境内担任武职军将。

炽俟弘福诸子均入仕唐朝,除个别为折冲府官外,都在京师禁军中任职。炽俟辿万岁通天中(696-697)特受游击将军、左威卫翊府右郎将。开元中(约727年)迁左骁卫中郎。以太夫人丧去仕。开元二十五年(737)服缺,改任右武卫中郎。天宝十一载(752)四月十七日卒于义宁坊,年六十九。

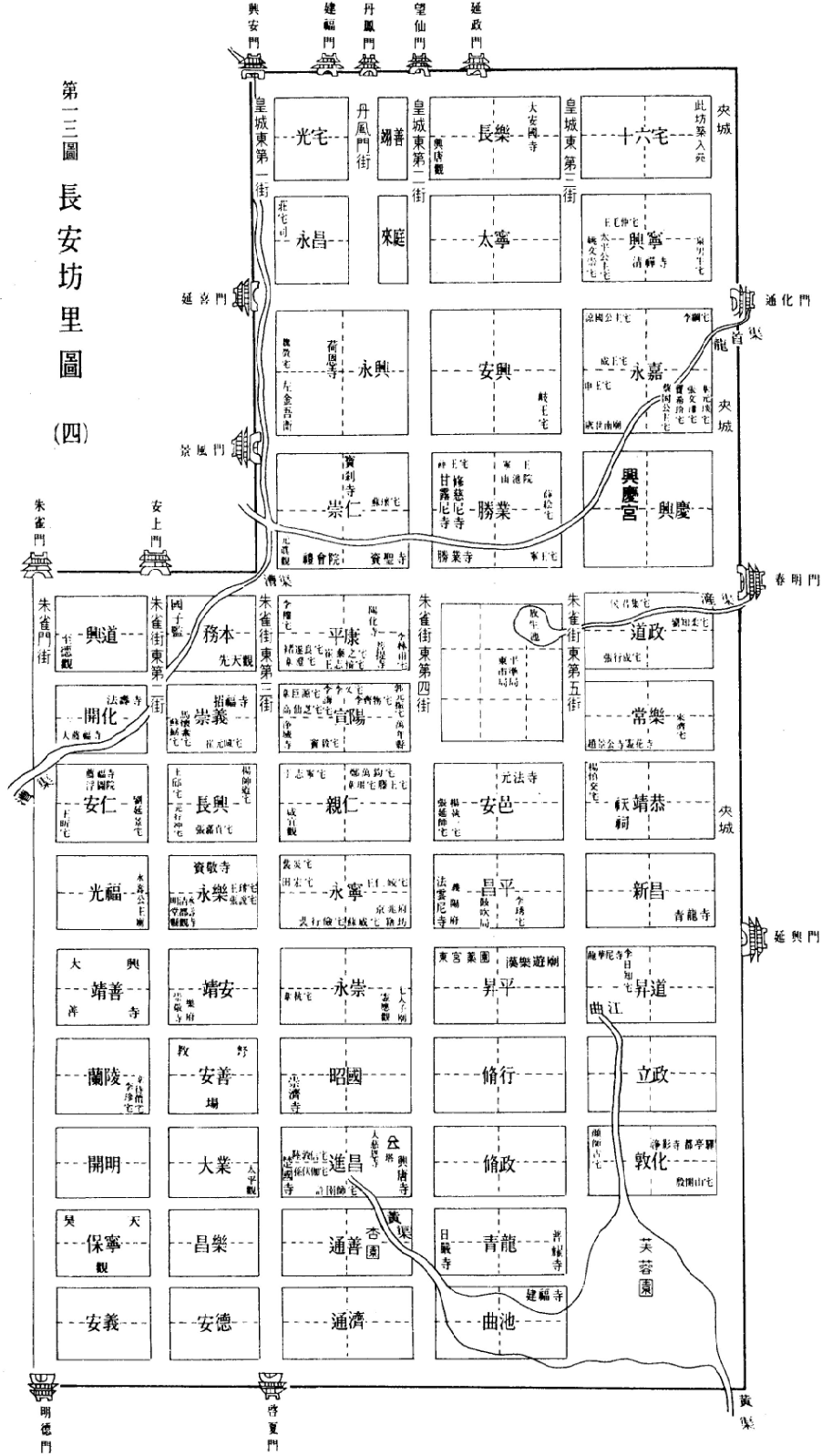

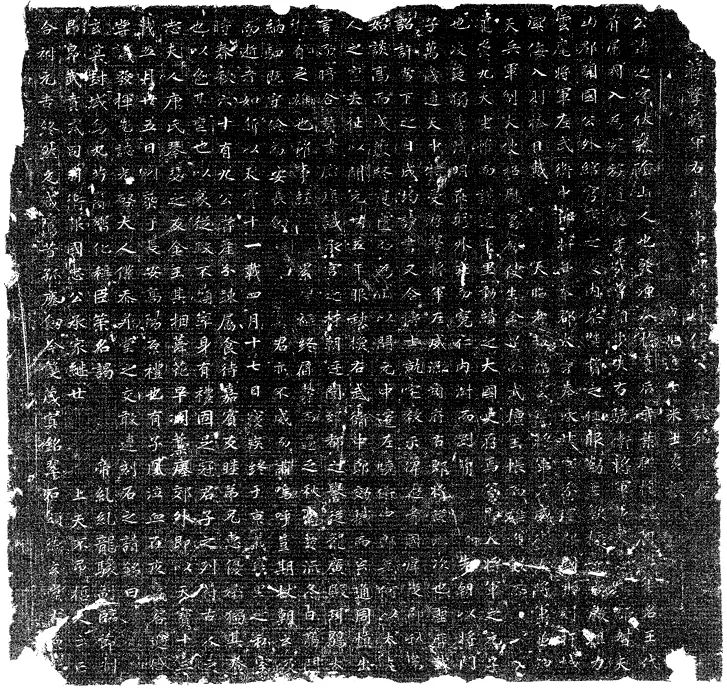

《炽俟辿墓志》有一段特别的记载(图6):

图6 炽俟辿墓志

圣历载,诏许当下之日,成均读书。又令博士就宅教示,俾游贵国庠,从师私第。

虽然炽俟辿一直担任京师十六卫的军事将领,但唐朝有意要用儒家的教育,改造这些漠北的胡人将领,这是显而易见的。有趣的是,圣历年间(698~700),朝廷不仅让他们到国学去读书,而且还派博士亲自到炽俟辿的宅第里加以辅导[21]。从墓志所说“効职而玄通周慎,岀言而暗合诗书”,似乎颇有成效。这些游牧出身的人本来以武艺见长,所以先后任左骁卫中郎、右武卫中郎,都是禁军武官,但他们也逐渐知书达礼,变成文武双全的人了。

西安出土的《康文通墓志》,又为我们补充了一个例证:

周故处士康君墓志铭

君讳文通,字懿,青州高密郡人也。祖和,随上柱国。父鸾,唐朝散大夫。奕叶豪门,蝉联望族。雄材硕量,地灵光陆海之城;祖德家风,天爵盛三秦之国。大夫则高名籍甚,誉重西都;柱国则英略冠时,气凌南楚。公方流有玉,圆析有珠。豫章七年,梢浮云而笼白日;天马千里,游阊阖而观玉台。修身践言,非礼不动。温厚谦让,唯义而行。于是晦迹丘园,留心坟籍。以为於陵子仲辞禄而灌园,汉阴丈人忘机而抱瓮。白珪无玷,庶几三怀之言;黄金满籯,不如一经之业。讲习诗礼,敦劝子孙。松乔之术未成,灵化之期俄远。春秋年七十九,万岁通天元年七月十日终于安邑里之私第,粤以大周神功元年岁次丁酉十月甲子朔廿二日乙酉,葬于京兆万年县龙首乡界之礼也。

康文通从姓氏来说,远源当出自西域康国,但其祖上早已进入中国,并著籍为青州高密人了,这从“文通”这样地道的汉名也可以看出来。他的祖、父的官位不高,且都不是职事官。至少在其祖、父时,已经迁居长安,即所谓“天爵盛三秦之国”,“誉重西都”。康文通本人是个“处士”,没有任何官职,但他墓葬是大型斜坡前后室砖墓,墓室虽然被盗,但随葬品却十分丰富,出土有制作精美的描金彩绘三彩天王俑、武士俑、镇墓兽,体型高大,绚丽多彩[22]。他应当和安令节一样,从事商业而致富。墓志称颂他“晦迹丘园,留心坟籍”,故此可以“修身践言,非礼不动,温厚谦让,唯义而行”,而且还“讲习诗礼,敦劝子孙”,俨然就是一位与中国士大夫相同的知书达礼之士。他最后以七十九岁高龄,万岁通天元年(696)卒于长安安邑坊,他所居住的地方也不是粟特商人较多聚集的坊里。

不论是被动接受,还是主动吸收,进入长安的西域胡人中,有不少逐渐走向儒家经典的学习,并以传统中国诗书礼乐规范行为,逐渐变成地地道道的中国人了。

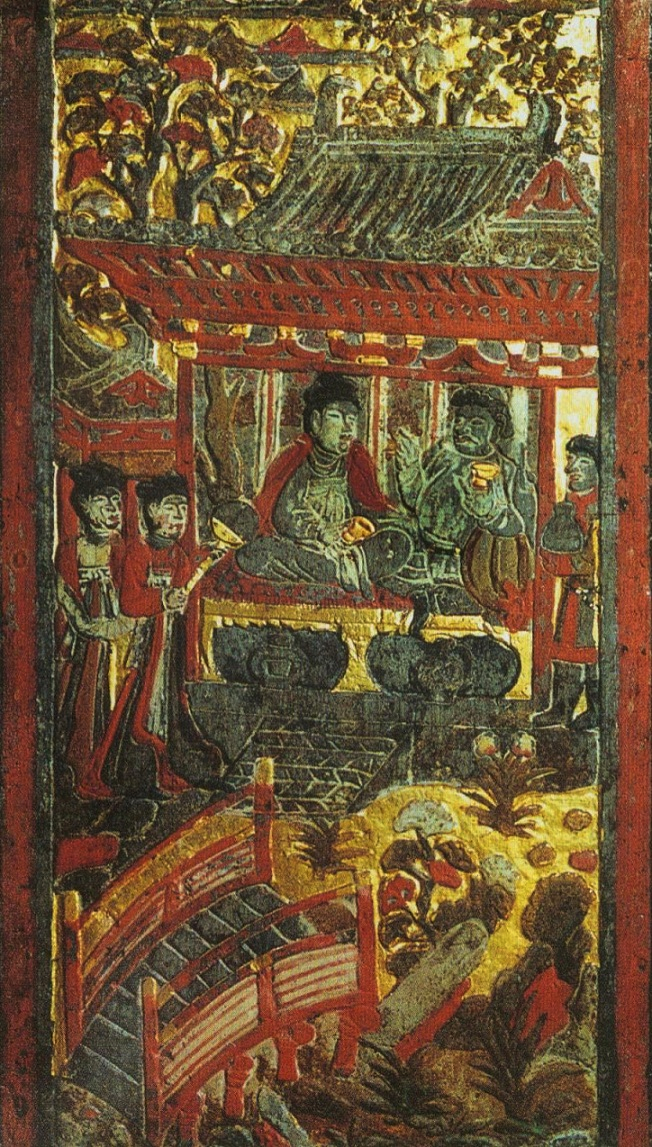

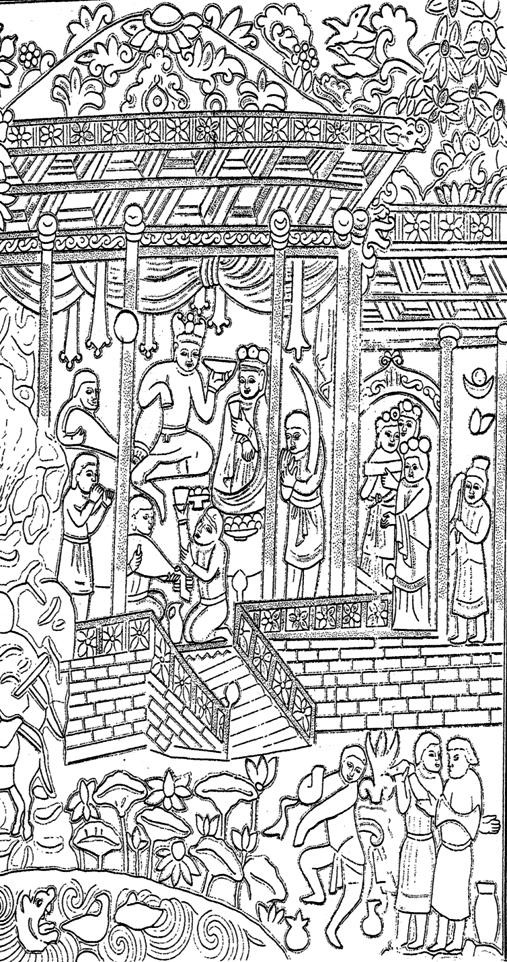

四、西域胡人的园林经营

在北朝末期到隋朝的一些粟特胡人首领墓葬中,如580年入葬的安伽石棺屏风(图7)、凉州萨保史君的石椁上(图8),都有描绘他们在世时生活场景的画面,如宴饮图、狩猎图、出行图、乐舞图等[23]。其中位于中间位置的最主要的画面,往往描绘主人夫妇在歇山顶的中国房屋中宴饮,而门前是小桥流水的中国式庭院,可见这些胡人首领对于中国园林式住宅的喜爱。

图7(左) 安伽石棺屏风宴饮图

图8(右) 史君石棺宴饮图

入唐以后粟特人的情形如何,敦煌写本P.3813《文明判集》第114~126行记载了一个已经在长安居住下来的胡商形象:

长安县人史婆陀,家兴贩,资财巨富,身有勋官骁骑尉,其园池屋宇、衣服器玩、家僮侍妾比侯王。有亲弟颉利,久已别居,家贫壁立,兄亦不分给。有邻人康莫鼻,借衣不得,告言违法式事。五服既陈,用别尊卑之叙;九章攸显,爰建上下之仪。婆陀闤阓商人,旗亭贾竖,族望卑贱,门地寒微。侮慢朝章,纵斯奢僭。遂使金玉磊砢,无惭梁、霍之家;绮豰缤纷,有逾田、窦之室。梅梁桂栋,架向浮空;绣桷雕楹,光霞烂目。歌姬舞女,纡罗袂以惊风;骑士游童,转金鞍而照日。[24]

这里的“长安县”指长安外郭城的西半边,其中的开远门、金光门到西市周边一带,正是粟特人的聚居区。这位史婆陀,名字大概音译自粟特文的βnt’kk,即“槃陀”,是“仆人”的意思,其人当出自粟特史国。其弟拥有突厥语名字“颉利”,这是受突厥影响极深的粟特人常用的做法,而康国出身的邻居名“莫鼻”,名字来自粟特文m’xβy’rt,意为“得自月神”[25]。“判集”一般是以构拟的人物来作为判案的对象,有时候也用已经发生过的真实事件中的人物。这篇判文中的人物虽然有构拟的成分,但三个人物形象代表着三种类型的长安粟特商人,同类案例在长安粟特人的聚集区中应当较多发生,所以才做成判集,供官员判案时使用。这里形象地说明了由商贩起家的史婆陀如何富有,而其弟又是如此地贫寒,最后让邻人康莫鼻看不下去,将史婆陀告上官府。由此可见长安粟特居民的不同生活状况,也说明他们集中居住的情形。判集所述长安人史婆陀,“其园池屋宇、衣服器玩、家僮侍妾比侯王,梅梁桂栋,架向浮空;绣桷雕楹,光霞烂目”,正是把“园池”作为其富有的首要标识。(图9)

图9 敦煌壁画中的唐代住宅图

我们在其他史料中也可以找到两个很好的例子。

杜甫有诗《陪郑广文游何将军山林十首》,郑广文即郑虔,天宝九载(750)设立广文馆,以郑虔为博士,故称“郑广文”[26]。一般据这个时间和杜甫此后进出长安的时间,认为这组诗作于天宝十二载(753)[27]。山林的主人何将军,一般的杜诗注释者都说“未详何人”[28],不过他们的关注点在何将军的山林本身,而不是何将军。张永禄《唐代长安辞典》指为“何昌期,天宝时名将”[29]。西安市地方志馆等编《西安通览》称:“唐天宝年间,名将何昌期在上塔坡建别墅,名何将军山林,为长安城南名胜。”[30]但何昌期是岭南阳山人,天宝十四载(756)应征入郭子仪朔方军,在平定安禄山叛乱中立功,升为千牛卫上将军,封宁国伯[31]。但杜甫的诗作于天宝十二载,其实何昌期还没有入郭子仪部下,也不是将军,所以说何昌期为杜诗中的“何将军”恐怕是名人效应的杜撰。

我以为“何将军”当原出粟特的何国,又称屈霜你伽、贵霜匿(Kushānika),在撒马尔罕西北约75公里处。杜甫这组诗的第三首开头说:“万里戎王子,何年别月支?”一般认为这里的戎王子是一种花草或草药,或指为“独活,一名护羌使者”[32],与诗意从万里之外而来相符,但迄今没有人找到“戎王子”为名的这种草药。我想这里的“戎王子”是双关语,一方面是说一种异域的花草,同时也喻指人,就是从月氏之地来的胡王之子,在唐朝就是质子。“月支”即“月氏”,北朝隋唐入华粟特胡人声称他们原本是随着月氏人迁徙到西域去的,如《北史·西域传》康国条说:“其王本姓温,月氏人也,旧居祁连山北昭武城,因被匈奴所破,西踰葱岭,遂有国。枝庶各分王,故康国左右诸国并以昭武为姓,示不忘本也。”[33]又云:“米国、史国、曹国、何国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国皆附之。”[34]虽然这不一定是历史真相,但隋唐时入华胡人是这样看的,所以杜诗所谓离开月氏的戎王子,应当就是粟特何国的王子了。上面提到的安菩,“夫人何氏,其先何大将军之长女,封金山郡太夫人”,这就是一位入华的何将军,但因其女儿已经在长安四年(704)去世,所以应当不会是杜诗中的何将军。杜诗的何将军与此何大将军不知是否有关,但其为何国王子应当是没有问题的[35]。

杜甫《陪郑广文游何将军山林十首》对于这所山林别业做了详尽的描述:

之一:不识南塘路,今知第五桥。名园依绿水,野竹上青霄。

谷口旧相得,濠梁同见招。平生为幽兴,未惜马蹄遥。

之二:百顷风潭上,千章夏木清。卑枝低结子,接叶暗巢莺。

鲜鲫银丝脍,香芹碧涧羹。翻疑柁楼底,晚饭越中行。

之三:万里戎王子,何年别月支?异花开绝域,滋蔓匝清池。

汉使徒空到,神农竟不知。露翻兼雨打,开坼日(一作渐)离披。

之四:旁舍连高竹,疏篱带晚花。碾涡深没马,藤蔓曲藏蛇。

词赋工无益,山林迹未赊。尽捻书籍卖,来问尔东家。

之五:剩水沧江破,残山碣石开。绿垂风折笋,红绽雨肥梅。

银甲弹筝用,金鱼换酒来。兴移无洒扫,随意坐莓苔。

之六:风磴吹阴雪,云门吼瀑泉。酒醒思卧簟,衣冷欲装绵。

野老来看客,河鱼不取钱。只疑淳朴处,自有一山川。

之七:棘树寒云色,茵蔯春藕香。脆添生菜美,阴益食单凉。

野鹤清晨出,山精白日藏。石林蟠水府,百里独苍苍。

之八:忆过杨柳渚,走马定昆池。醉把青荷叶,狂遗白接䍦。

刺船思郢客,解水乞吴儿。坐对秦山晚,江湖兴颇随。

之九:床上书连屋,阶前树拂云。将军不好武,稚子总能文。

醒酒微风入,听诗静夜分。衣挂萝薜,凉月白纷纷。

之十:幽意忽不惬,归期无奈何。出门流水住,回首白云多。

自笑灯前舞,谁怜醉后歌。只应与朋好,风雨亦来过。[36]

关于组诗的整体脉络,谢思炜《校注》引张谦益《絸斋诗谈》卷四云:“《游何将军山林》合十首看,章法不必死相承接,却一句少不得。其一是远看。其二入门细看,并及林下供给。其三单摘一花,为其异种也。其四又转入园内之书舍。其五前状其假山池沼之森蔚,后叙其好客治具之高雅。其六酒后起立,随意登临,即一磴一泉亦堪赏心。其七前叙物产之美,后极形势之大。其八借定昆池以拟何氏之池,因及刺船解水之嬉。其九单赞助人之贤,若非地主好士,文人不能久留。此为十首之心。其十一折忽局外,身去而心犹系,便伏重过之根。此一题数首之定式也。”可见杜诗整体的构架和何将军山林的大致情况(图10)。

图10 何将军山林图

杜甫又有《重过何氏五首》,据文章时令景物考证,撰于天宝十三载(754)春[37]。诗云:

之一:问讯东桥竹,将军有报书。倒衣还命驾,高枕乃吾庐。

花妥莺捎蝶,溪喧獭趁鱼。重来休沐地,真作野人居。

之二:山雨樽仍在,沙沉榻未移。犬迎曾宿客,鸦护落巢儿。

云薄翠微寺,天清皇子陂。向来幽兴极,步屣过东篱。

之三:落日平台上,春风啜茗时。石栏斜点笔,桐叶坐题诗。

翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。自今幽兴熟,来往亦无期。

之四:颇怪朝参懒,应耽野趣长。雨抛金锁甲,苔卧绿沉枪。

手自移蒲柳,家才足稻粱。看君用幽意,白日到羲皇。

之五:到此应常宿,相留可判年。蹉跎暮容色,怅望好林泉。

何日沾微禄,归山买薄田?斯游恐不遂,把酒意茫然。[38]

可惜这所山林大概经过安史之乱而被毁,园林所在之地,正好是唐朝军队收复长安过程中与叛军激战的场所,因此推想在此期间受到毁坏,在中晚唐的文献中没有再见到记载。北宋张礼元祐元年(1086)游历京兆城南,在所撰《游城南记》记云:“览韩、郑郊居,至韦曲,扣尧夫门,上逍遥公读书台,寻所谓何将军山林,而不可见。因思唐人之居城南者,往往旧迹湮没,无所考求,岂胜遗恨哉。”说山林已不可见。张礼自注引杜诗提到的地名,说道:“今第五桥在韦曲之西,与沈家桥相近。定昆池在韦曲之北,杨柳渚今不可考。南塘,按许浑诗云‘背岭枕南塘’,其亦在韦曲之左右乎?”[39]到了元朝李好文撰《长安志图》,卷中称:“韩庄者,在韦曲之东。郑庄又在其东南,郑十八虔之居也。曰塔坡者,以有浮屠故名,在韦曲西,何将军之山林也。”[40]指何将军山林在塔坡。元人骆天骧《类编长安志》卷九记:“何将军山林,今谓之塔坡,少陵原乃樊川之北原,自司马村起,至此而尽,其高三百尺,在杜城之东,韦曲之西。山林久废,上有寺,浮图亦废,俗呼为塔坡。”[41]肖滌非《杜甫全集校注》一:“今西安市长安区东南五里,有地名双竹村,由此溯樊川东南行,过申家桥,有一地名何家营,相传即为何将军山林故址。”[42]已经是相传云云了。史念海、曹尔琴在注《游城南记》时,考证第五桥为永安渠桥,渠水经今甫张村西,又东北流经第五桥,桥在今西五桥村东;定昆池在今河池寨,面积数里;南塘当在今韦曲南[43]。由此可以大致推出何将军山林位置,即长安城南明德门外樊川北原,距明德门大约30里的韦曲西边[44]。这里是唐长安城中达官贵族园林别业集中之地,所谓“京郊之形胜也”[45]。何将军在此地置业山林,可见其有雄厚的经济实力和广泛的人脉关系。

结合杜甫两组诗的内容,李令福撰写了《唐长安城南郊何将军的园林要素及布局》,对于山林中的房屋建筑及器物,如书房、水磨、演武场、钓鱼台、碧筒饮;山林中的山水,如皂河、清明渠、风潭、假山、瀑泉、石林水府;山林中的动植物,如鱼、鸟、犬、蜻蜓、蝴蝶、水獭、竹林、泡桐、水芹、独活、红梅、荷花、棘树、茵陈蒿、女萝、薜荔、蒲柳、水稻;食物,如膾鲜鲫、香芹羹、茵蔯、春藕、茶;以及鼓乐等,都做了分类的阐述。他从杜甫的仔细描述中,分析了何将军山林的整体布局和细部雕琢[46]。由此我们可以详细得知粟特胡人将军是如何按照中原园林格局,巧妙利用城南的山势、水渠,来构建自己的园林。而院内景致的经营,书房、武场的安排,都透露出主人文武双全,并借助园林接近自然的文化情调。这可以说是西域胡人在长安文化转型的一组代表性建筑。

同样的情形还可以举于阗王尉迟胜的例子。《旧唐书》卷一四四《尉迟胜传》记:

尉迟胜,本于阗王珪之长子。少嗣位。天宝中来朝,献名马、美玉,玄宗嘉之,妻以宗室女,授右威卫将军、毗沙府都督还国。与安西节度使高仙芝同击破萨毗、播仙,以功加银青光禄大夫、鸿胪卿,改光禄卿,皆同正。至德初,闻安禄山反,胜乃命弟曜行国事,自率兵五千赴难。国人留胜,以少女为质而后行。肃宗待之甚厚,授特进、兼殿中监。广德中,拜骠骑大将军、毗沙府都督、于阗王,令还国。胜固请留宿卫,加开府仪同三司,封武都王,实封百户。胜请以本国王授曜,诏从之。胜乃于京师修行里盛饰林亭,以待宾客,好事者多访之。[47]

据《册府元龟》卷九六二《外臣部·贤行门》:“尉迟胜,于阗质子也。”[48]可知他也曾以质子身份在长安居住,但年少的时候就回国继承王位。天宝时还曾亲自来朝献,并娶李唐宗室女为妻。安禄山叛乱后,他率五千兵到中原赴难勤王,战后却不回国,请留宿卫,但唐朝仍让他“权知本国事”[49]。广德二年(764),代宗遣胜还国,他干脆把本国王位让给弟弟尉迟曜[50],仍然留在长安。他则在长安修行坊里大造林亭,以待宾客。《新唐书》卷一一〇《尉迟胜传》此处称:“胜既留,乃穿筑池观,厚宾客,士大夫多从之游。”[51]表明其林亭是人工穿筑,有池塘,有楼观,与之交游者多为京城士大夫。修行坊在长安城东南,看似比较偏远,但这里东面是乐游原,南面是曲江池,西南面晋昌坊有大慈恩寺,再南是杏园,而且这里地势高敞,水渠流畅,是十分理想的城内筑造园林的好去处(见上图5)。这一带文人官僚最为集中,所以也是与士大夫交游的最好地域。

《旧唐书》卷一四四《尉迟胜传》记:“贞元初,曜遣使上疏,称有国以来,代以嫡承嗣,兄胜即让国,请传胜子锐。上乃以锐为检校光禄卿兼毗沙府长史还。固辞,且言曰:‘曜久行国事,人皆悦服,锐生于京华,不习国俗,不可遣往。’因授韶王咨议。兄弟让国,人多称之。”[52]所谓“兄弟让国”,显然是汉族士大夫对于尉迟胜这位胡人国王的夸奖,把他标榜为儒家道德观念的高尚人士。看来,尉迟胜在长安置园林与士大夫交游,取得了成效。他的儿子也生长在长安,到贞元十年(794),尉迟胜去世,年六十四,赠凉州都督,其子尉迟锐嗣位[53]。

小 结

本文利用新出碑志、文书材料,与传世文献相互发明,阐述西域胡人经过多重途径进入唐朝都城长安的情形,特别是他们进入长安之后的入仕、学习、交游和构筑园林等生活状况,由此来看西域胡人如何逐渐融入到长安社会当中,他们在学习和交往中如何利用中国传统儒家的价值观念,以及他们通过园林的优雅生活,来与唐朝士大夫交游,最后彻底融入唐朝长安上流社会当中。这些典型的案例,也为我们观察长安社会在安史之乱后的逐渐转型,提供了一个观察视角,他们作为长安城中特异的一类人物,是推进长安城丰富多元的文化生活的一股强劲动力。(图11)

图11 乾陵六十一君长像

滑动查阅注释

滑动查阅注释

编校:杨春红

审校:王文洲

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com