专家观点

张正秋 燕海鸣 | 作为“中国故事”的关圣文化史迹——世界遗产范式的中国方案

原文刊载于《东南文化》2022年第6期总第290期

张正秋1、燕海鸣2

(1.中国文化遗产研究院,北京市 100029;2. 中国文化遗产研究院,北京市 100029)

摘要

关圣文化史迹作为关羽生前身后个体荣誉和集体记忆的物质实证,表现出多群体共同参与的遗产实践与记忆构建进程,揭示中国传统文化中神圣性知识生产的特质。对关羽系列史迹的再审视,也为我们探索如何发现文化遗产“多重价值”及“讲好中国故事”辨明方向。官方与民间遗产话语的关系并不是互斥的,而是互相吸纳、互助的关系。这既是中华文明信仰体系中不可或缺的关键一环,也是人类文明信仰模式中不可替代的一个类型。讲好中国的遗产故事,应选择最能体现中华民族优秀传统文化和精神特质的遗产,为世界遗产既有的遗产类型和价值框架提供新的视野和活力。

关键词:关圣文化史迹、世界遗产、中国故事、记忆实践

中图分类号:C91

一、世界遗产“东/西”二元范式的再审视

在国际遗产界如何讲好本土故事、关注本地知识,已成为世界遗产研究关注的重点。以劳拉简·史密斯对“权威遗产话语”的批判为分析框架①,遗产学界对于官方的、权威的遗产价值表述及其所引出的涉及保护管理的种种问题进行了反思与批评。与之相对应的,则是在官方文本之外寻找非官方叙事,并剖析后者所蕴含的能够刷新我们对遗产价值认知,抵抗官方叙事的力量。

对遗产实践中非官方/民间叙事的强调,客观呼应了记忆研究领域强调记忆“锻造性”(malleability)的分析框架。其认为,一项集体性的记忆会由后世的记忆行动者根据现实情境和利益构建新的叙事。薇莱德·维尼兹基-瑟柔茜(Vered Vinitzky-Seroussi)在分析了伊扎克·拉宾(Yitzhak Rabin)在以色列不同群体内部呈现的形象和记忆区别之后提出“碎片记忆”(fragmented memory)概念,即不同的利益群体对于共同的历史人物、事件、遗产会产生毫无交集的表述②。在中国的遗产记忆建构方面,黄东兰在分析了岳飞庙公共记忆历史的多重性后发现,宋代以降的历代政权均在岳飞庙以及其所呈现的岳飞形象上付出了塑造或重塑文化记忆的努力③。当然,非官方的声音并非放弃发声,而是通过各种渠道去表达自己的价值。依安·罗伯逊(Iain J.M.Robertson)指出,底层民众关于遗产的声音(heritage from below),尽管被官方排除在标准叙事体系之外,仍旧努力生存下来,并与官方版本相抗争④。

与这种官方/非官方的冲突范式并行的,是对西方/非西方冲突的讨论。史密斯对“权威遗产话语”的批判,很大程度是对世界遗产代表的西方遗产话语体系压制非西方传统知识的批评。正如威廉·罗根(Willian Logan)所说,世界遗产将西方标准通过全球标准化的过程渗透至本土社区,“就如何认定并保护遗产来说,提供单一的、简单的答案已无法令人接受。”⑤在中国也出现了对本土文化遗产保护模式与“西方”话语关系的学术思考。张柔然⑥关于西湖和苏州古典园林申遗及申遗后价值阐释的研究,揭示了中国传统审美表达在世界遗产标准框架下难以充分发声的现状;朱昱杰⑦探讨了中国传统的文物观念与当代遗产保护理念之间巨大的张力。这些思考足以让我们反思,在当下已然成型的国际文化遗产保护系统中,中国本土的价值如何充分展现和表达。这种反思实际上已经在国家文物机构的官方论述中不断出现,为了实现“讲好文化遗产的中国故事”这一目标,政治、学术和实操层面都在不断探索路径。

但是,一味强调东西方之间的二元冲突,很难为讲好中国故事提供可操作的方法。过于关注记忆的“锻造性”,往往容易对“西方”“物质”“世界遗产”等概念形成标签化的认识,并对“本土知识”采取一种本质化的理解。有学者专门批评以世界遗产为代表的西方权威遗产话语所体现的“物质观”⑧。这种批评在某种程度上是将世界遗产与所谓的西方物质主义绑定,忽视了前者自身的复杂性。实际上,认为世界遗产体系对东方文化存在“傲慢”,是一种误读。比如在上世纪90年代末庐山申报世界遗产时,中国最初的方案认定庐山的文化价值是古建筑群,而国际古迹遗址理事会(ICOMOS)提出,庐山更是体现建筑与景观、人文相结合的世界遗产新类型“文化景观”。这一过程并非本土知识向所谓西方话语的妥协,而恰恰表现出国际遗产知识体系在不断修正完善自身的过程中对本土价值的关照。因此,过度强调中西对立,既无法准确把握文化遗产在国际语境下的真实发展脉络,也难以为“讲好中国故事”提供可操作的路径。

讲好中国的遗产故事,并非要以一种对抗的姿态另立门户。世界遗产已经成为各民族国家表达自己的话语平台,这套机制对各国各民族表达自身的任何故事都展现出开放的态度。所以,与其说我们要讲好中国故事来对抗西方话语霸权,不如说应该选择那些最能体现中华民族优秀传统文化和精神特质的遗产,来为世界遗产既有的遗产类型和价值框架提供新的视野和活力。正如李晋、燕海鸣⑨通过对中国西南地区遗产价值的分析后所说,中国知识可以为世界遗产话语摆脱西方框架做出重要贡献。对于国际遗产知识的贡献,不一定非要用对抗的方式来操作,而是通过展示自身文化的特质,来提供新的可能性,打开新的视野。

我们在本文中深入阐述的“关圣文化史迹”便是具备这种潜质的杰出案例。这些史迹作为关羽生前身后的个体荣誉和集体记忆的物质实证,表现出不同社会阶层和群体共同参与、相互依赖的神圣记忆体系的知识生产进程。作为系列遗产的组合,关圣文化史迹突出表现了中华文化中独特的社会凝结的力量,体现于在关圣记忆建构中官方、民间、精英、军队、商人等多个社群动态沟通和共同书写的过程。这一特征正是劳拉简等人试图破解和超越“权威遗产话语”,打破官方/非官方二分的有力实例,丰富着世界遗产的类型。

在下文中,我们首先回顾关羽个人形象在民间和官方话语中不断提升的历史过程。随后,我们选取中国大陆最能体现关圣文化记忆这种多元书写特征的八处史迹,对其物质载体变迁背后的社会机制进行分析,对官民共同“刻划”关圣的记忆实践进行阐述。

二、由人至圣:多群体共同参与的记忆实践

219年,蜀汉大将关羽败走麦城(今湖北当阳两河镇境内),被东吴孙权擒斩,身葬当阳,首葬洛阳。死后身首分离,对一个人的生命个体而言显然不够荣光。但是,后世所赋予关羽的荣耀则远远超出了当时所有人能够想象的极限。后世几乎所有的社会阶层都曾用不同的方式,以最高的规格敬拜、祭奉着关羽。清雍正御制碑刻《关帝庙后殿崇祀三代碑文》(1733年)即提及:“……关帝庙食遍薄海内外。其地自通都大邑,下至山陬海澨、村墟穷僻之壤,其人自贞臣贤士、仰德崇义之徒,下至愚夫愚妇、儿童走卒之微贱,所在崇饰庙貎,奔走祈禳,敬畏赡依,凛然若有所见。”

对于关羽个人形象如何从一位战将不断升华,并一步步封王、封帝、封神,最终封圣这一过程,学界已有非常丰硕的讨论成果。蔡东洲和文廷海的《关羽崇拜研究》⑩、刘海燕的《从民间到经典:关羽形象与关羽崇拜的生成演变史》⑪,聚焦关羽形象转变背后的动力,对不同历史阶段的儒、释、道、商和政治背景的共同作用力下,关羽崇拜发展和关羽形象转变进行了政治、社会以及文化维度的剖析。简而言之,关羽“成圣”的过程,并非某一个体或是群体在某一时刻的强力意志所为,而是在长时段的历史过程中,众多社群共同参与的一个超越阶层、地域、职业藩篱的集体行动。在这一历程中,关羽的生与死不断被赋予新的意义,官方和大众对其的集体记忆在历史文本、民间叙事和纪念行动中被反复书写、描画。

民间是最先开始神化关羽的阶层。关羽死后,他的相关轶事仍流传在如湖北荆州、山西解州等与其生命历程有关的地方。当地人心怀敬畏,关羽逐渐演化为一方神灵,在荆州、当阳等地区陆续出现祠祀和灵应传说。隋唐时期,佛教的介入进一步促进了关羽的神圣化,以关羽显圣助智顗禅师在当阳玉泉山建立寺庙,受禅师教化皈依佛门的故事将地方鬼神关羽纳入佛教体系。这一传说在中唐即有记载,唐末已流传到蜀中,南宋时期的《佛祖统纪》已将这个传说写入智顗禅师生平。

宋元时期,关羽的形象在民间进一步提升和体系化。因为解州河东盐池和关羽故里的关联,民间流传起关羽应召于解州斩蚩尤的传说,并把这个传说和解州关帝庙的扩建建立起关系。同时,随着俗文学和讲史说书的流行,《三国志平话》、关羽传说和相关主题的杂剧剧目流行开来,关羽成为民间广泛推崇和祠祀的对象。结合宋元之际的时代背景,蜀汉正统观念的逐步确立,关羽勇武和忠义的行为日益被人称颂。儒士以关羽喜读《春秋》为由,指出关羽一生皆践行儒家“忠孝节义”的宗旨,关羽武将的形象也逐渐发展为儒将。《关王事迹》等以关羽为主角的专著应运而生,成为关羽故事与灵迹广泛传播的途径之一,元时不见载于正式典籍的关羽的民间封号已长达一百余字⑫。

出于对汉室正统和忠义精神的强调,明初官方将关羽祭祀正式列入祀典。在军中,关羽也取代姜子牙成为军神的祭祀主体,驻军军营往往都要立庙,每逢行军必祀关羽⑬。这一时期,民间赋予关羽的神灵职能已基本覆盖了全部现实需求,关羽“有求必应”之说深入民心,万历年间(1753—1620年)敕封的“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”称号在尚未得到官方正式认可之前,已在民间传播开来。由于关羽重“义”,来自山西的晋商以关羽为祭拜对象,请求庇佑行贾平安,表示诚信为商,也借此维系商团内部的团结合作关系,而后发展出关羽“财神”的身份,赋予其招财进宝、保护商贾的职能。

至明末清初,关羽已成为人们眼中文通《左传》、武镇华夏、坚持忠义大节的“完人”,和儒、释、道三教共敬、有求必应的神灵,成为中国不同群体、阶级、地域共同奉祀的“关圣”。清朝时,毛宗岗版《三国演义》已将关羽塑造为“义绝”和有勇有谋有节的“完人”。官方主持的一切祭仪祀典、建筑等级的抬升和相关亲属、部将的封侯进爵,均是为了完善关羽作为“关帝”身份的形象。康熙五年(1666)正式将关羽推至“武圣”的地位,为武庙主祀,与文庙相对;雍正时追封关羽三代公爵,又敕封山西、河南、湖北三地关氏后裔为“五经博士”,世袭承祀;到光绪时已累计加封关羽至二十六字,名曰“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣帝君”,官祭关庙的仪式一直持续到清朝灭亡。关羽崇祀还被军队和商旅带入了边疆地区,直至清末民国时期,军中仍有《关帝史略演词》等教科书和《袁督师配祀关岳议案》等祭祀文案。乾隆时西藏活佛入京,将关羽正式纳入藏传佛教体系,称之为“三界伏魔大帝关云长”。有趣的是,在满清皇家大肆祭祀关羽以求完善统治的同时,汉人民间各类秘密结社、帮会、反清复明组织也利用关羽,因“忠于汉室”“勇武过人”的特质而开展祭祀活动。这也体现出关羽形象在不断升华的同时,始终保持着多样性和与现实紧密结合的灵活性。

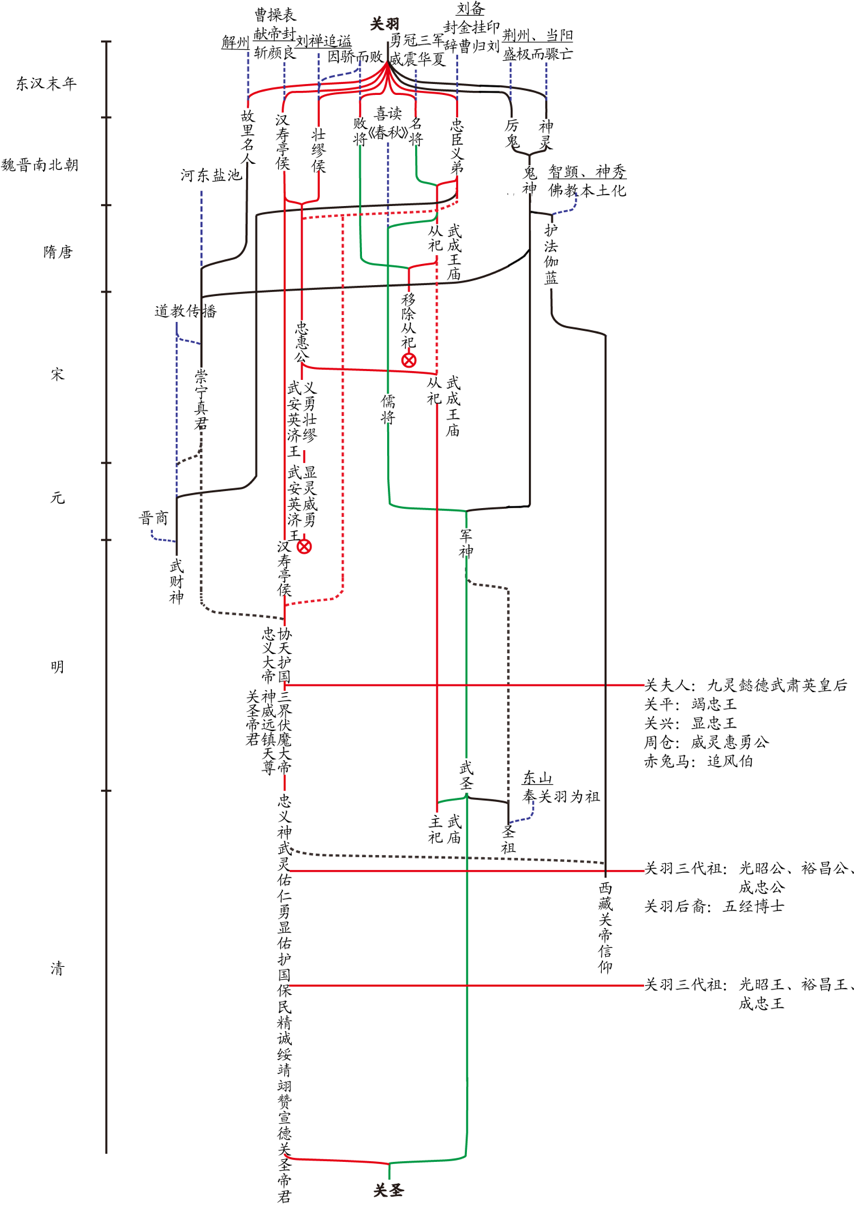

图一详细描绘了关羽形象被不同群体和渠道共同塑造为今天“关圣”的历史过程。从关圣崇拜的发展演化,可以明显看出关羽形象自民间到官方的逐步升华的过程。这并非简单的官方记忆替代民间记忆,而是在民间记忆的基础上经由官方的介入,重新书写和刻划的。在下一节中,我们将回顾在这一过程中对古迹的保存和不断修缮更新、竖碑铭刻、制作匾额、撰写志书等种种行动,指出这些行动通过建立一种人与物质载体的联结,达到将关圣记忆不断强化的效果。

图 一 从关羽到“关圣”的塑造历程(图片来源:作者自绘。图中的字下横线是对关羽诞生地或封号来源的着重标识)

三、关圣文化史迹:民间与官方记忆的共塑产物

截至2021年,全国重点国保单位中共计关庙45处,2008年公布的第二批国家级非物质文化遗产名录列入了“关公信俗”。在此,我们选取最具代表性的关圣文化史迹共八处(表一),包括遗迹、祠庙、陵寝、会馆四大类型;时间跨度自直接见证关羽相关活动的3世纪起,至关圣崇拜信仰达到顶峰的19世纪,涵盖了关羽从人到神的演变过程;地理范围涵盖关羽生命历程中最重要阶段的见证地,以及后世对关圣崇拜的生发、传播见证地:即三国时期政治、经济、军事的核心区域——黄河至长江中游一带和东南沿海。

这八处关圣文化史迹是遍布全国的关圣崇拜文化的最典型物质见证,是延续至今的生动、活跃的关圣崇拜的最直接的源头和载体,是祭祀关羽的主要场所,是海内外信奉和崇拜关圣者最为向往的朝拜之处,并与关羽显圣的传说紧密相关。

这些史迹自身的建构和演化过程都有一个共同特征——以民间纪念或记录行动为肇始,多个社会阶层和群体共同参与祭祀行动和集体记忆的叠加。在这一长历时过程中,沟通、协作、共塑的行动,要远远超越官方/民间的分立。

表 一 全国代表性关圣文化史迹

(一)常平关帝祖祠

常平关帝祖祠为关羽家庙,位于山西运城西南常平村,传为关羽故宅,先是乡民为纪念关羽及其父母而私葺“祖宅塔”⑭,金大定十七年(1177年)重修,以祖宅塔为核心,创建了山门、仪门、正殿、寝殿各三间,周置环廊四十间,依故宅方位祠庙北向⑮。由于庙在塔前,明嘉靖三十四年(1555年)再次重修,以儒家“君子以为坐背考妣非宜,……前面中条山,后倚鹾池,挹灵吞秀,于义尤当”⑯为由,将原祠方位改为南向,形成常平关帝祖祠现存格局。清雍正三年(1725年)官方追封关羽三代先祖后,乾隆二十八年(1726年)又在常平关庙寝宫后建圣祖殿供奉关氏始祖及关羽三代先祖。

常平关帝祖祠

(二)荆州城墙

湖北荆州市荆州区的荆州城墙是史载关羽本人留下的唯一历史遗存⑰。关羽曾镇守荆州十余年,影响深远,阵亡后在荆州城内外涌现大量关羽遗迹和传说⑱。北魏郦道元编撰《水经注》卷三十四“江水二”记载,“江水又东,迳江陵县故城南,……旧城,关羽所筑”⑲,将关羽与荆州城墙联系在一起。此后《荆州府志》等官修志书也采信此说,“三国初属蜀汉旧城,关某(即关羽)所筑”⑳。史载有多个民间、军队和官祭关羽的场所并存于荆州城墙内外,与各类灵应传说关联。

荆州城墙(北侧正对的为荆州关帝庙)

(三)当阳关陵

关羽荆州之战落败,身躯被孙吴埋在其亡故之地,即今当阳关陵处。当地居民出于敬畏之心,每年进行洒扫,民间形成祭祀关羽鬼神的习俗。北宋初期,荆门军请愿、由官方指定关陵“守冢三户”。南宋淳熙年间(1174—1189年),荆门守臣上书请建冢墙,后逐渐扩建为祠庙。宋元战乱之际,由于关羽已经和佛教建立起渊源,玉泉山的僧人主动前往关陵协助看管,自此至清代敕封五经博士前,僧人一直是关陵的主要管理者。随着关羽神圣地位的攀升,关陵越发受到统治阶级的重视。关陵正门前石坊为明嘉靖时立,上刻“汉室忠良”;冢墓前墓碑为明万历时立,刻“汉寿亭侯墓”;正殿正中上额悬“威震华夏”匾额为清同治帝御笔。

当阳关陵

(四)洛阳关林

斩首关羽后,孙吴将关羽头颅送至洛阳曹操处,曹操葬关羽之首于城外。按明万历时期建关庙时所作碑记载,关林“汉时有庙”,后来倾毁。明万历年间,洛阳民间集资在此地建庙堂,祭祀关羽。清代统治者将关羽推为“武圣”之尊后,此地以“武圣”礼制相称,改称关林。关林地位的上升及其加建和扩建都是随着关羽地位的上升和加封进行,前期以民间捐资修建为主,后来数次大修多有官府主导或朝廷敕建,当地驻军和外地客商亦有捐建。

洛阳关林(来自洛阳关林管理处提供资料)

(五)玉泉山显圣处

关羽葬身之地当阳和生前镇守的江陵地区隶属荆楚。其生前的英雄气概和屈死的事迹非常符合当地传统中所祭祷鬼神的特质,最早载于文献的关庙即是位于当阳玉泉寺北的显烈祠21。在唐贞元十八年(802)的《重修玉泉关庙记》中称关羽“生为英贤,殁为明神,精灵所寄此山之下,邦之兴废,岁之丰荒,於是乎系。”22其中,“显圣”指佛教关羽显圣建玉泉寺的传说,玉泉山作为关羽“最初显圣之地”,被认为是关羽的“道场”,也是关羽后来被逐步神化的原点,至明清两代均有官员立碑纪念。

玉泉山显圣处

(六)解州关帝庙

解州关帝庙是关庙建筑群的集大成者,始建年代不详,清乾隆年间《解州全志》的记载是该庙创自南朝陈和隋代期间,北宋大中祥符年间(1008—1016年)重建。根据现存碑记和庙内台基中发现的唐代绳纹砖等遗迹,应能确定解州关帝庙创建于隋唐,宋元时期逐渐由官方接手,经屡次重建或扩建,至明代形成今天的格局。缘于关羽在解州地区和道教体系出现的交织,道士承担了管理庙产的主要责任。作为关公故里的“祖庙”,解州关帝庙是明清时期官祭关羽的主要场所,迄今仍是各地崇奉者每年前往祭拜的重要场所,日常香火鼎盛,以“灵应”著称。

解州关帝庙

(七)东山关帝庙

东山关帝庙位于福建漳州东山,朝向台湾海峡。东山关帝庙的创建与军队密切相关,为明洪武二十年(1387年)江夏侯周德兴奉命建造铜山城以防御倭寇时一同营建,刻关公神像祀之以护官兵23。因民间参拜众多,正德三年(1508年)改扩建成今日格局。因特殊的地理位置,东山成为南明政权最后的据地,直至康熙四十年(1701年),当地有军籍而无宗者共尊关圣帝君为祖。经此地来往福建沿海、台湾岛、澎湖列岛及东南亚地区的人员流动频繁,出自东山的移民往往会在当地兴建由东山分香而出的关帝庙,故东山关帝庙也成为关圣崇拜文化对外传播的重要节点。

东山关帝庙

(八)周口关帝庙

周口关帝庙位于河南周口。明清时期此地为漕运重地,商贾云集,周口关帝庙即是来自山西、陕西等地的商贾筹资营建的,旧称“山陕会馆”。该庙始建于康熙三十二年(1693年),随资金筹措陆续加建,于咸丰二年(1852年)全部落成,历时长达159年。由于关羽形象的多面性和跨越宗教领域的多重性,周口关帝庙建成后由僧人协助管理,其建筑装饰细节、陪祀神祇等也融合了佛道两教的相关文化。

周口关帝庙(图源网络)

通过回顾八处最具代表性的关圣史迹,可以看出关羽形象的抬升伴随着庙宇、墓葬等的不断修建、加建。物质形态祭祀空间和设施的变化,与非物质形态的民间传说和历史书写相互支撑,前者强化后者的崇高意义,后者则赋予前者超越物质的神圣内涵。尤为值得关注的是,这一系列史迹在物质形态上不断演化的过程,均是源自民间,由百姓在具体历史地理情境中首先创造。这一特质也让关圣文化史迹成为在历史长河与信仰空间中不断被“刻划”的中国故事。

四、刻划关圣:遗产实践中的“中国故事”

关圣崇拜脱胎于真实历史人物,先是演化为地域性鬼神祭祀,又在后续不同时期因儒、释、道以及各个群体的不同需求而不断被赋予、叠加新的意义和身份。关羽作为名将的形象被不断美化和抬升,作为神明的职能也被不断扩充,又随着文化交流和人员流动推广开来,最终成为全民崇奉的神祇。

通过分析关圣系列史迹在多个阶层和群体的共同塑造下成型并演化的过程,可以看出中国传统文化中神圣性知识生产的特质。关于这种不断叠加融合的话语过程,杜赞奇(Prasenjit Duara)已经做过极有洞见的描述。他用“刻划标志”的概念来描述关羽形象充满传奇而又丰富多彩的演变。“刻划”(superscribing)是相对“抹除”(erase)而言,即所有参与书写关羽记忆的群体并不是互相排斥和对立的关系24。相反,无论是官方、民间,还是军队、商贾,都是在与其他群体的沟通和互动中去刻划新的关羽形象,并在此过程中保留既有的记忆。正如杜赞奇所说,关羽的神话兼具连续性与不连续性,不断产生新的跳脱既有框架的形象,但新的形象又不会完全抹除旧的形象。在这个过程中,所有群体的诉求都能够得到满足。无论是接受和借助官方话语而获得知识权威的社会精英,还是那些需要保护健康和财富的普通人,都能够在关羽崇拜中获得所需的力量。

这种“刻划”模式也让我们对记忆的“锻造性”有更客观的认识。关圣文化史迹所表现出的记忆实践过程,并不是简单的官方对于民间知识的重新“锻造”。正如巴里·施瓦茨(Barry Schwartz)所说,无论时代如何变迁,当记忆进入公众领域后,其内涵并不会任人任意为之,所有的演变都是此前框架基础上不断增加新内容的产物25。杰斐里·欧里克(Jeffrey Olick)也提出集体记忆生成机制中存在“路径依赖”,即记忆载体限定着构建记忆的模式,以致记忆在被锻造的同时,又无法跳出历史的话语框架肆意而为26。杜赞奇所说的“刻划”即欧里克的记忆“路径依赖”模式。关圣史迹不断重修的过程即是关羽记忆不断叠加的过程。这一过程为我们展现出中华文化中一种独特的现象:不同阶层、地域和职业的群体在同一个神话主题上共同行动、求同存异、相互依赖,并最终共同创造出一个形象极为多元丰富的圣人形象。从这个角度而言,作为集体记忆的关圣,其杰出的价值不仅存在于其作为任意单一群体所供奉祭祀的神明角色,更在于这一成圣过程中多元群体之间相互沟通协作的互动关系,以及民间知识在与国家、精英群体互动中所保持的生命力和渗透力。

这种多群体记忆的不断刻划,以及民间知识的活力,也能够通过修建和维护关圣史迹的活动得以体现。仇鹿鸣在分析唐朝德政碑的树立及围绕其所产生的种种行动时指出,史迹的构建、修缮,对碑文的铭刻,庙宇的扩建和修缮,本身也是一种记忆手段。“纪念碑远不仅是一种静止的景观,同样是一种被反复言说的具有流动性的知识与记忆。”27尤其是对于民间知识而言,石碑作为可以被不断树立的景观,是古人知识系统的一部分。以上关于石碑的论述同样适用于庙宇和陵寝的相关行动,这些行动的主体既包括官方,也包括民间,甚至前者的种种举措更多是通过民间不断的行动来推动的。可以说,关圣相关的历史遗存中最鲜亮的特质,恰恰蕴含在它们不断被重修的经历,是这些“被反复言说的具有流动性的知识与记忆”,构成了关羽杰出而普遍的价值。

这种源自民间行动的价值书写过程,给我们提供了一种重新发现文化遗产的“多重价值”,构建更具完整性和张力的叙事体系的可能性。作为全球范围内持续时间最久的、以个人为对象的民间崇拜体系之一的关圣崇拜,表现了中华文明中独特的民间信仰形成模式:由几乎所有社会阶层、群体、宗教派别共同诠释、强化、扩散,并最终由统治阶级承认并加封。在这里,官方与民间遗产话语的关系并不是互斥的,而是互相吸纳、互助的。这既是中华文明信仰体系中不可或缺的关键一环,也是人类文明信仰模式中不可替代的一个类型。从这个视角理解,文化遗产不仅仅是官方的、权威的叙事,而是更多地积累了广大非官方的、民间的意愿的发声。

关圣文化史迹也提供了“讲好中国故事”的一个突破口。在世界遗产领域,我们需要做的并不是刻意用中国的、东方的遗产内涵对抗西方的价值观,而是在现有的国际遗产的讲述方式和分析框架下,以一个自身价值即体现多元群体交流共融的系列遗产,给出共存共生的中国方案。这个方案既在遗产类型上对现有体系有所补充,更在遗产内涵上预示着一个多彩和谐的可能性。关圣文化史迹便给出了这样一种可能性,值得进一步探索和思考。

注释:

①Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London: Routledge.

②Vinitzky-Seroussi, Vered. 2002.“Commemorating a Difficult Past: Yitzhak Rabin’s Memorials.” American Sociological Review 67(1):30-51.

③黄东兰:《岳飞庙:创造公共记忆的“场”》,孙江编《事件、记忆、叙述》,浙江人民出版社,2004,158-177页。

④Robertson, J.M. Iain, ed, Heritage from Below. Surrey, UK, 2012: Ashgate.

⑤Logan, William. “Globalizing Heritage: World Heritage as a Manifestation of Modernism and Challenges from the Periphery.” in Twentieth Century Heritage - Our Recent Cultural Legacy: 2001 Australian ICOMOS National Conference. Adelaide: School of Architecture, University of Adelaide. 2001:51-17.

⑥Zhang, Rouran. “World Heritage listing and changes of political values: a case study in West Lake Cultural Landscape in Hongzhou, China.” International Journal of Heritage Studies , 2017, 23(3):215-233.

⑦Zhu, Yujie and Christina Maags. Heritage Politics in China: The Power of the Past. Oxon, OX: Routledge, 2020

⑧侯松、吴宗杰:《话语分析与文化遗产的本土意义解读——以衢州方志中的"文昌殿"为例》,《东南文化》2012年第4期。

⑨李晋、燕海鸣:《中国西南民族遗产走向世界的表述和意义》,《民族研究》2021年第4期。

⑩蔡东洲、文廷海:《关羽崇拜研究》,巴蜀书社:2001年。

⑪刘海燕:《从民间到经典:关羽形象与关羽崇拜的生成演变史》,上海三联书店,2004年。

⑫ “齐天护国大将军、检校尚书、守管淮南节度使、兼山东河北四门关镇受招讨使、兼提调遍天下诸宫神杀无地分巡案、管中书门下平章政事、开府仪同三司、紫金光禄大夫、驾前都统军、无佞侯、壮缪义勇武安英济王、护国崇宁真君”,可见于至顺二年(1331年)所立、今存于正定府隆兴寺内《武安王封号石刻》及至正十三年(1354年)四月所立、今存于乡宁县的《关庙诏》。

⑬明·繆天成《关王庙记》(1611)载锦州府关庙建成因由:“我辽海为神京左臂,大小武臣,非公(指关公)之忠武无所矜式,远近属国,非公之威灵无以震慑,况锦尤边境要冲乎?”

⑭按解州本地传说,关羽“除豪强”逃亡离乡后,父母为不拖累关羽投井而死,后关羽名声大震、“扶汉兴刘”,乡人为纪念关羽及其父母,于井上立塔祭拜,即为祖宅塔。

⑮清·魏养蒙:《重修常平村关王庙记》,《清·乾隆解州全志(州志)》,运城市地方志办公室重印《解州全志卷·十四》“(本州)艺文”,第154页。

⑯明·徐祚:《常平里重修武安王庙记》,同15,第147页。

⑰考古发掘证实荆州城墙确有三国时期地层,虽然暂未发现与关羽所筑荆州城墙更为直接的实物证据,但在物质遗存被书写和阐释的过程中,相关的崇拜行动不一定必须找到最真实的物质本体,而是建立动态的关联性。

⑱载于陈渊《默堂集》(四部丛刊本)卷十三《正月十七日上殿札子》,“见荆人所以事关羽者,家置一祠,虽父子兄弟室中之语,度非羽之所欲,则必相戒以勿言,唯恐关羽之知之也。关羽之死,已数百年,其不能守以害人也,审矣。而荆人畏之若此,以其余威在人,上下相传有以诳惑其心耳”。《默堂集》初刊行于南宋绍兴十七年(1147年)。

⑲北魏·郦道元:《水经注》,杨守敬、熊会贞《水经注疏》本,卷三十四,“江水”二。

⑳《荆州府志》卷八“建置一·城池”,成文出版社有限公司印行,据清光绪六年刊本影印。

21 即玉泉关庙,北宋哲宗少圣二年(1095年)赐额“显烈”。

22《当阳县志》卷十六“艺文志”上,成文出版社有限公司印行,据清同治五年修影印。

23 见今东山关帝庙内藏《鼎建铜城关王庙碑记》碑。

24〔印度〕杜赞奇:《刻划标志:中国战神关帝的神话》,韦思谛编、陈仲丹译《中国大众宗教》,江苏人民出版社,2006年,第93-114页。

25 Schwartz, Barry. “Social Change and Collective Memory: The Democratization of George Washington.” American Sociological Review, 1999, 56:221-236

26 Olick, Jeffrey. “Genre Memories and Memory Genres: A Dialogical Analysis of May8, 1945 Commemorations in the Federal Republic of Germany.” American Sociological Review ,1999, 64:381-402.

27 仇鹿鸣:《权力与观众:德政碑所见唐代的中央与地方》,《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,北京师范大学出版社,2018年,第124-173页。