域外案例

德国世界文化遗产保护考察散记

发布时间:2015-12-11冯雨乔 刁峥 韩婧 辛欣 翟珊珊

2015 年6 月28 日至7 月8 日,第39 届联合国教科文组织世界遗产委员会会议在德国波恩召开,大会审议通过24 项遗产列入《世界遗产名录》,发表了关注武装冲突和自然灾害地区世界遗产的《世界遗产波恩宣言》,也让德国的世界遗产保护工作受到了全世界的瞩目。

德国对于世界遗产保护的关注和参与起步较早。1972 年,德国专家就参与了《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称“公约”)的起草工作。1976 年, 德国正式加入《公约》,并当选为世界遗产委员会成员国,正式投身世界遗产方面的国际事务,先后承办了1995 年柏林和2015 年波恩两届世界遗产大会。

1978 年,亚琛大教堂作为德国的首项世界遗产成功列入《世界遗产名录》。截至2015 年7 月,德国已有40 项世界遗产,其中文化遗产37 项、自然遗产3 项,总数居全球第五位,仅次于意大利、中国、西班牙和法国。另外,德国是世界上拥有跨境遗产最多的国家,5 项跨境遗产中,包含3 项文化遗产和2 项自然遗产。

德国的世界文化遗产类型丰富,涵盖了各个时期的历史文化遗存,集中体现了德意志民族深厚的历史积淀和杰出的文化创造力。值得注意的是,除了遗址、建筑群等传统类型的文化遗产,德国还拥有3 项工业遗产和4 项二十世纪遗产,反映出德国在新类型遗产界定、申报和保护方法上的积极探索,这些经验也成为其他国家文化遗产研究与实践的借鉴范本,对当今的国际遗产保护产生了一定的影响和推动。

加入《公约》近四十年以来,德国在世界文化遗产保护方面开展了一系列工作,其保护水平一直处在世界前列。在此,从古建筑、考古遗址和工业遗产中选取四个有代表性的实例,分别对其保护、管理与利用经验作简要介绍。

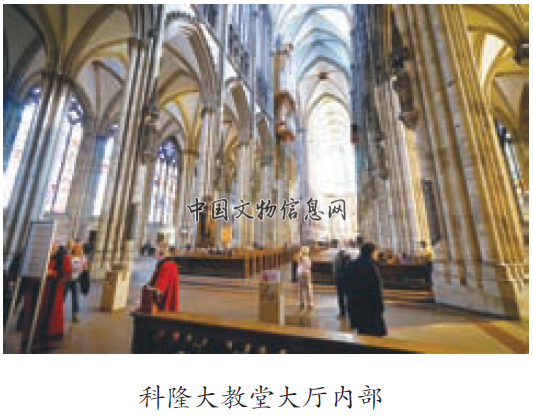

科隆大教堂是目前世界上保存最好、世界最高的哥特式教堂,以轻盈、雅致著称于世,是中世纪欧洲哥特式建筑艺术的代表作,在形式、材料和艺术方面都取得了非凡的成就,于1996年列入《世界遗产名录》,符合突出普遍价值标准(i)、标准(ii) 和标准(iv)。

自建成之日起,大教堂的维护与修缮工作一直由专门机构负责,至今已拥有超过90 名工作人员。经历了两次世界大战的洗礼,虽然科隆大教堂在罗马教廷的干预下,并未在轰炸中遭到毁灭性的结构破坏,但教堂外表面的尖塔、雕塑等大量装饰细部都受到了严重的损毁。

战争结束后,保护工作者秉承着严谨专业的工作态度,对大教堂进行了长达半个多世纪的修缮,维护了建筑主体的结构安全,修复了受损的细部装饰,并引入高科技手段对建筑表面的污染物进行清洗。

修缮工程首先解决危及教堂安全的结构部位。受科隆阴湿的气候影响,以及旧时炼钢的技术不甚成熟等原因,大教堂的侧厅屋顶使用的大量钢结构在岁月更迭中已变得岌岌可危。在战后的多次大型修缮中,侧厅屋顶严重受损的钢结构已经被整体更换。科隆大教堂针对必须更换的石质文物,很注重传统工艺和细节的保持。在修缮缺失的尖塔时,保护工作者先将缺少顶部的尖塔取下,把其基座以及用相同石材(熔岩石lava) 新制作的上部缺失部分一起,打磨钻孔后,向其中注入一定量的铅,最后再将新旧两部分相连接。在修缮损毁的外表面雕塑时,修缮人员先找到大教堂建造之初用于造型设计的小号建筑模型,根据模型修补雕塑的缺失部分,以确保修缮前后外观一致性。此外,由于科隆地处德国最大的褐煤生产基地,空气中的大量煤粉、硫化物等污染物的侵蚀,让大教堂外表面逐渐变为黑褐色。对于大教堂表面污染物的清洗,主要使用去离子水进行清洁,而针对重要雕塑则选择激光清洗的方式去除表面污垢。激光清洗可以保证清洗污染物的精确针对性,且能够做到对石质表面完全无影响,甚至能保留历史在石质表面留下的包浆。但激光清洗的过程相对缓慢,目前大教堂仅仅完成了西立面中门及南侧门上部雕塑的清洗。

科隆大教堂通过历代修缮人员不断的努力,在战后仅仅半个多世纪的时间内,便完成了其历史地位的恢复,在石材的修复、清洗等方面取得了丰硕的研究与实践成果。对大教堂的整体和细部修缮,均依据翔实的文献、图像和实物资料,重新彰显了建筑的价值。同时,高科技清洗手段的运用改进了传统方式的种种弊端,将清洗过程对文物的伤害降至最低。这些先进技术和经验或许能对当今中国的石质文物保护有所启迪。

阿尔卑斯山周围的史前湖岸木桩建筑(Prehistoric Pile dwellings around theAlps) 是一系列将住宅建造在立于湖面的木桩所支撑平台上的史前聚落遗址,分布在瑞士、奥地利、法国、德国、意大利、斯洛文尼亚六个国家,填补了欧洲历史由史前狩猎采集向最早欧洲文明过渡时期人类早期社会发展记录的空白。

2011 年,该遗址由欧洲六国共同申报,以标准(iv) 和标准(v) 登录为世界文化遗产。

这里介绍的一个遗址点,位于德国巴登-符腾堡州一侧的博登湖畔。为更好地保护和阐释湖居遗址的价值,自1922年起,德国政府便在此处修建了下乌尔丁根湖岸木桩建筑博物馆(UnteruhldingenPfahlbau museum),如今它已发展为欧洲最大的露天考古博物馆之一。

有别于“ 隔着玻璃看, 耳朵听人讲”的传统展示方式,湖岸木桩建筑博物馆以观感为核心,在3 个室内封闭展厅均以互动体验为主导的展陈模式来加强观者与展示信息间的沟通。展厅采用了室内模拟陈列展示和多媒体展示的方式, 还原考古工作场景并展示史前居民的生活状态, 带给观众引人入胜的视听感受。走出展厅, 豁然开朗的湖面上呈现出博物馆最引以为傲的室外复原展示区:23 幢依照公元前4000 至公元前800 年建造方法复建的房屋模型, 还原了当时的建筑结构和聚落形态; 并将考古工作成果与房屋模型的室内陈设相结合,生动重现史前农业社会人类祖先与生活、文化和宗教相关的生存场景。

遗址的主体本就位于水下,相关保护措施又要求对遗址本体再次进行覆盖,对遗址的直观展示已不能实现。小规模的复原展示恰恰最能满足普通观者对较难理解的遗址类遗产所包含的信息进行形象化感受的渴望,且持续了一个半世纪的考古工作积累也为复原展示提供了坚实的基础;结合场景模拟展示的方式,将远古时代的生活状态相关信息的展示消化在体验式观览路线上的每一个节点中;除此之外,每年五至十月举办石器时代专题游活动,使游览者用交互方式去碰触、感受石器时代的生活,趣味性大大增加。复原展示与体验式展示的有机结合使观者与展品之间呈现一种融合的状态,引导参与者主动探寻所要传达的信息。

遗址展示是基于对遗址价值的认识,并对遗产类型、展示对象特性、受众的接受意愿和需求等因素进行综合考量后促成实施的。复原展示作为遗址价值阐释时常用的一种模式,必须以严谨的前期研究和对实施细节的严格把控为前提。考古研究人员一百多年的前期工作积累,才使得湖岸木桩建筑博物馆的遗址复原展示以如此翔实的姿态得以呈现,这种对待复原的严谨态度恰恰是值得我们借鉴的。

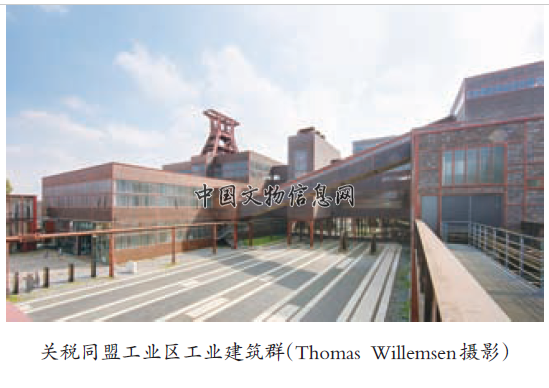

工业遗产整体保护与再利用案例:关税同盟煤矿工业区与拉莫斯伯格矿山

作为工业化起步较早的国家,德国保留了数量相当的工业遗产。随着科技的发展和产业结构的调整,众多旧工业区衰败废置。对此,德国采取了一系列措施对工业遗产进行整体保护与适应性再利用,并积极开展工业旅游,以推动区域经济结构的转变和社会文化的复兴。关税同盟煤矿工业区(Zollverein CoalMine Industrial Complex) 位于鲁尔区的核心城市埃森,曾是世界上规模最大、效率最高、科技最为现代的煤矿开采基地,同时也因为简洁的外观和实用的“包豪斯”风格被誉为当时世界上最现代、最优美的煤矿建筑群。关税同盟煤矿工业区于2001 年成为德国第三项列入世界文化遗产的工业遗产,符合突出普遍价值标准(ii) 和标准(iii)。

20 世纪90 年代,关税同盟煤矿停产关闭后,当地政府便将其买下并列入州级文化遗产,用整体保护并赋予新生的方式实现了厂区从工业区向文化中心的转变。

关税同盟煤矿工业区的保护利用体现在区域、厂区和单体建筑及设施等不同层级上。在区域层级,1998 年鲁尔区规划了一条覆盖整个区域、贯穿区内全部工业旅游景点的游览线路“ 工业遗产之路”,联结了15 座工业城市、25 个重要的工业景点、14 个能够鸟瞰全景的观景点和13 处典型工人村。“关税同盟”作为“工业遗产之路”重要节点之一,纳入了区域性工业遗产保护利用网络。在厂区层级,厂区的空间结构、交通体系、主要标志物、重要节点、场地环境等予以全面保护,并在此基础上,充分发掘场地上各种建筑与设施的空间潜力,赋予其适当的新功能。例如,工业建筑与设施群作为工业文化博物馆向游客展示工业生产工艺流程、技术等;厂区内户外空间再利用为室外展场,举办主题展会;炼焦厂的冷却水池作为冬季溜冰场等。在单体层级,将工业建筑或设施完整保护并适当改造,赋予新的功能,如博物馆、展览馆、办公及配套服务设施等。关税同盟工业区最为著名的建筑单体保护利用案例包括鲁尔区博物馆和红点设计博物馆等。

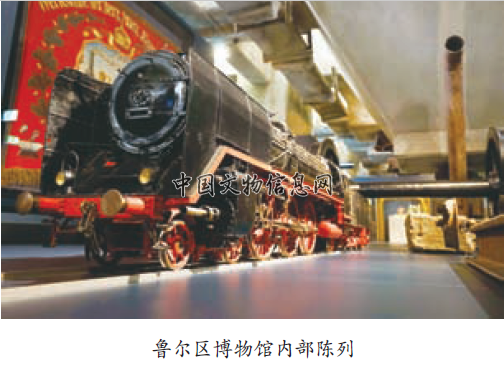

拉莫斯伯格矿山(Mines of Rammelsberg)是世界上最大的铜、铅和锌的综合性矿床,记录了上千年来采矿业和采矿技术的发展。位于矿山东北部的戈斯拉尔古城(Historic Town of Goslar) 曾因矿业和贸易而空前繁荣,具有典型的中世纪布局。1992 年,拉莫斯伯格矿山和戈斯拉尔古城成为德国首个以工业遗产类型登录的世界文化遗产,并在2010 年将上哈尔茨水动力采矿系统(Upper Harz WaterManagement System) 纳入其中,符合突出普遍价值标准(i)、标准(ii) 和标准(iv)。在矿山关闭和古城衰落后,二者都被完整地保护下来,以导览与展示相结合的方式进行整体全面的展示和利用,如今已成为富有吸引力的工业旅游景观。

以拉莫斯伯格矿山为例,矿山区域自1988年停产后被整体保留下来,转型成为德国最大和最早的展示工业文化的博物馆之一。矿山将部分地下采矿坑道经过整修之后开放,利用地下和地上的丰富遗存,通过设置不同主题的游览路线,以体验式游览的方式为展示矿业发展历史和相关文化提供了多元的视角。

拉莫斯伯格矿山的游览线路主要分为地下游览、地上游览、长者游览三大类,每一类又包含不同的观览体验方向。地下路线重点展示前工业化时代以及工业化时代的采矿动力和技术;地上游览路线则与矿山地面遗存和戈斯拉尔古城相结合,包括利用山体高差加工处理矿石的技术、古城内矿业相关遗迹和矿山徒步探险等项目;长者游览线路则为行动不便者提供地上和地下主要观览点的较为轻松的导览,选择台阶较少、坡度较缓的路线使得年长者能够获得不逊于年轻参与者获得的体验。此外,矿山游览线路的主题设置非常丰富,涉及矿业史、工业发展史、采矿冶炼技术、地质学、矿工生活、矿业文化等方方面面,参与形式也根据路线的设置各具特色,包括步行、爬行、乘坐矿工车、室外徒步等方式,同时也充分考虑到特殊人群的实际感受,有趣且人性化。

德国对以上两处工业遗产均采取了“整体保护”的策略,所有厂房、生产设备,以及各种反映曾经生产过程的空间和要素都被精心梳理并妥善保留,为之后的遗产再利用奠定了基础。在后续的再利用方面,关税同盟煤矿工业区在区域规划和有效管理的前提下,通过谨慎而富有创意的功能置换,赋予遗产新的文化功能,以适应性崭新的社会需求,不但提升了遗

产地的经济文化活力,也推动了区域的发展和更新。在工业遗产的展示方面,拉莫斯伯格矿山根据不同的参观对象和价值主题设置了丰富的展示内容和观览线路,具有较强的针对性,能够满足不同年龄、信仰、爱好的观览需求,有利于遗产价值的深入阐释和完整理解,从而成为德国开展工业旅游活动的一个重要起点。

我国工业遗产的保护与管理正处于起步阶段,许多工业城市都有大量工业设施遗存,学习德国的相关经验有助于我国对于工业遗产保护策略与展示方式的探索。

结语

综上所述,经过近四十年的努力,德国的世界文化遗产在保护、管理与利用上取得了引人注目的成绩。在遗产保护方面,德国运用先进的保护技术,花费数十年时间对文化遗产进行持续的修缮,维护了遗产的真实性和完整性,清晰地展现了遗产的历史面貌。在遗产管理方面,德国很注重对遗产的统筹规划和资源整合,各地区又根据各自的区域背景和遗产特点出台了相应的法规政策,创建了责任明晰,操作性强的管理机制。在遗产利用方面,德国的遗产展示均在严谨的前期研究和价值分析的基础上进行,具有很强的体验性和参与性,并通过对遗产的适应性改造、推广遗产教育并发展文化旅游,促进区域经济、文化、生态的可持续发展。反观我国的世界遗产保护状况,在保护技术、管理协调机制、展示与阐释等方面还存在一些不足,希望本文提到的经验和方法能对今后我国文化遗产保护实践提供参考和借鉴。

*文中未注明出处的图片均由北京国文琰文化遗产保护中心有限公司提供

(2015年12月11日5版)