克孜尔石窟

陈悦新 | 龟兹石窟佛衣所见东西文化交融

原作者: 陈悦新 |

来自: 新疆宗教考古艺术研究 |

发布时间:2021-11-12 11:09 |

查看: 3336 | 发布者: IICC |

摘要: 摘要:新疆库车、拜城和新和县境内存有许多古代佛教石窟群,统称为龟兹石窟。这些石窟遗存的壁画内容丰富,对研究东西文化交流具有重要意义。其中,佛衣样式以通肩式、袒右式、覆肩袒右式和中衣搭肘式为主,可以分作三个阶段。第一阶段主要流行袒右式和通肩式佛衣;第二阶段除以上两种佛衣外,还流行覆肩袒右式佛衣;第三阶段除以上三种佛衣外,又流行中衣 ...

摘要:新疆库车、拜城和新和县境内存有许多古代佛教石窟群,统称为龟兹石窟。这些石窟遗存的壁画内容丰富,对研究东西文化交流具有重要意义。其中,佛衣样式以通肩式、袒右式、覆肩袒右式和中衣搭肘式为主,可以分作三个阶段。第一阶段主要流行袒右式和通肩式佛衣;第二阶段除以上两种佛衣外,还流行覆肩袒右式佛衣;第三阶段除以上三种佛衣外,又流行中衣搭肘式佛衣。袒右式、通肩式和中衣搭肘式佛衣受到印度和汉地影响,覆肩袒右式佛衣是龟兹地区产生的新样式,这种新样式为云冈石窟所继承,并在此基础上形成新的范式。新疆阿克苏市库车、拜城和新和县境内存有许多古代佛教石窟群,统称为龟兹石窟,保存洞窟达600余个,壁画近2万平方米。其中,壁画保存较好的有克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、玛扎伯哈、克孜尔尕哈、托乎拉克艾肯、台台尔和阿艾石窟等石窟群。龟兹是中国古代西域最大的城邦国之一,位于天山以南“丝绸之路”北道的中心地区,是沟通中西方交通的桥梁。《汉书·西域传》称:“龟兹国,王治延城,去长安七千四百八十里……南与精绝、东南与且末、西南与扜弥、北与乌孙、西与姑墨接。”其疆域以今新疆维吾尔自治区库车县为中心,包括轮台、拜城、新和、沙雅、乌什和巴楚等县,东西千余里,南北六百余里。随着佛教东传,伴随而来的佛教寺院和石窟寺也在龟兹地区发展和兴盛起来。石窟寺中的壁画题材、艺术形象以及绘画技艺等方面都反映了龟兹的政治、经济、文化和宗教的变迁,对研究中国佛教史和东西文化交流,具有重要意义。这其中的佛衣样式,从一个侧面表现了东西方文化的交融与创新。佛衣由内而外披覆三层长方形的三衣。里层第一衣安陀会,意译下衣,中层第二衣欝多罗僧,意译中衣,外层第三衣僧伽梨,意译上衣,下衣覆下身,中衣和上衣自肩部通体披覆。根据印度和汉地佛教造像中三衣的披覆形式,佛衣从层次上可以区分为上衣外覆类和中衣外露类。上衣外覆类仅表现外层上衣的披覆形式,中衣外露类既表现外层的上衣披覆形式、也表现中层的中衣。上衣外覆类,据上衣披覆形式可分出通肩式、袒右式、覆肩袒右式、搭肘式、露胸通肩式等五种样式;中衣外露类,据上衣及中衣披覆形式可分出上衣搭肘式、上衣重层式、中衣搭肘式等三种样式。[1]龟兹石窟主要有上述佛衣样式中的通肩式、袒右式、覆肩袒右式和中衣搭肘式这四种样式。据佛衣出现的组合情况,可将龟兹石窟的佛衣分成三组:第一组流行袒右式和通肩式佛衣;第二组除袒右式和通肩式佛衣外,出现覆肩袒右式佛衣;第三组除袒右式、通肩式和覆肩袒右式外,又出现中衣搭肘式佛衣。克孜尔石窟是龟兹石窟中规模最大、开凿时间最早、保存壁画面积最多的一处石窟群,编号洞窟共计339个,是龟兹石窟的典型代表。克孜尔石窟大体可分为四期,初创期(3世纪末—4世纪中)、发展期(4世纪中—5世纪末)、繁盛期(6世纪—7世纪)和衰落期(8世纪—9世纪中)。[2]库木吐喇石窟规模仅次于克孜尔石窟,编号洞窟共计114个,集中反映了多元文化并存的历史面貌。库木吐喇石窟大致分为三个时期,龟兹王国时期(5世纪—6世纪)、安西大都护府时期(7世纪—8世纪)和回鹘时期(约9世纪及其以后)。[3]根据克孜尔和库木吐喇石窟分期,上述三组佛衣可以分为三个阶段,第一组佛衣即为第一阶段,相当于克孜尔石窟的初创期,大致在公元3 世纪末至4世纪中;第二组佛衣即为第二阶段,相当于克孜尔石窟的发展期(4世纪中—5世纪末)和繁盛期(6世纪—7世纪),及库木吐喇石窟龟兹王国时期(5世纪—6世纪),大致在4 世纪中至7 世纪;第三组佛衣即为第三阶段,相当于克孜尔石窟的衰落期(8世纪—9世纪中)及库木吐喇石窟安西大都护府时期(7世纪—8世纪)和回鹘时期(约9世纪及其以后),大致在8世纪至9 世纪及其以后。第一阶段,相当于克孜尔石窟的初创期,流行袒右式和通肩式佛衣。主要见于克孜尔石窟,如第4、14、17、38、76、80 窟等6 个窟,其中,第4、14、76 窟仅见袒右式佛衣,第17、38、80 窟两种佛衣均流行。第76 窟壁画在20 世纪初叶被德国探险队盗取,壁画现藏德国柏林亚洲艺术博物馆,其中主室右壁降魔图中主尊着袒右式佛衣。[4]袒右式佛衣:指上衣自身后覆左肩、右衣角由右腋下绕过搭左肩,露出右肩的样式(图1)。在胸腹部可见一斜向的遮覆衣,其为僧祇支,是防止弄污三衣而披覆的助身衣。[5] 后秦弗若多罗共罗什译《十诵律》卷一《四波罗夷法》云:“僧难提比丘偏袒右肩,脱革屣,胡跪合掌,作如是言。”[6] “偏袒右肩”应当就是对这种披覆样式的描述。

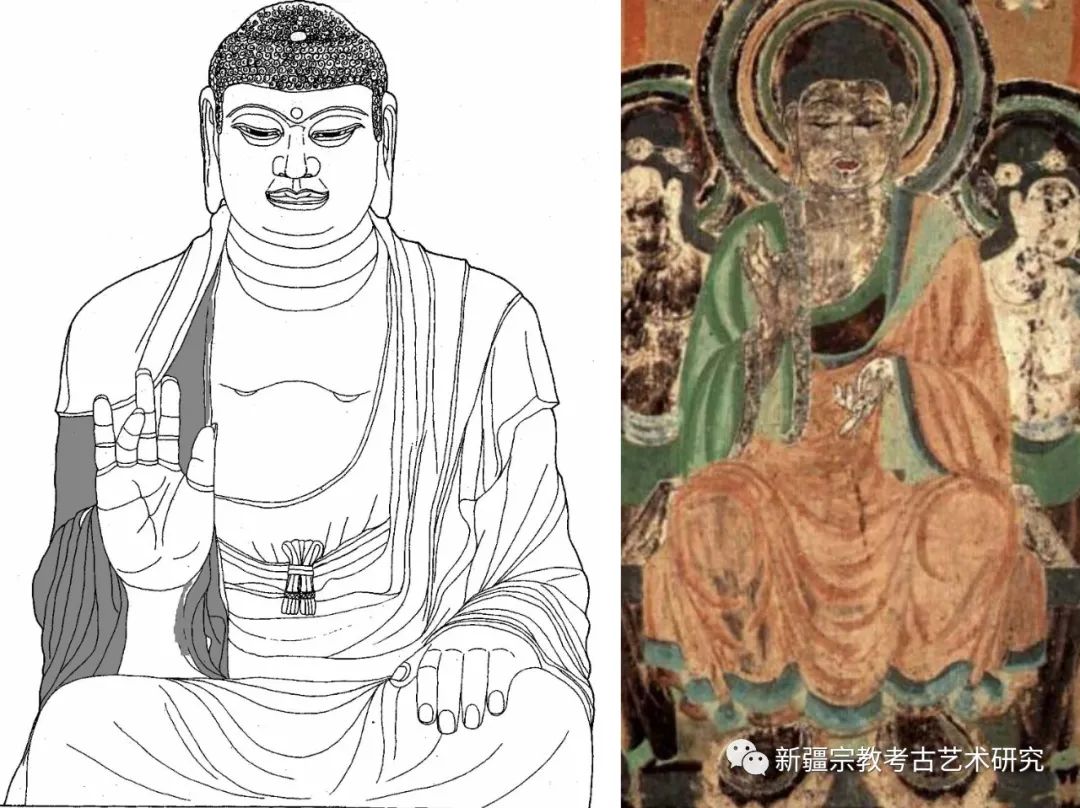

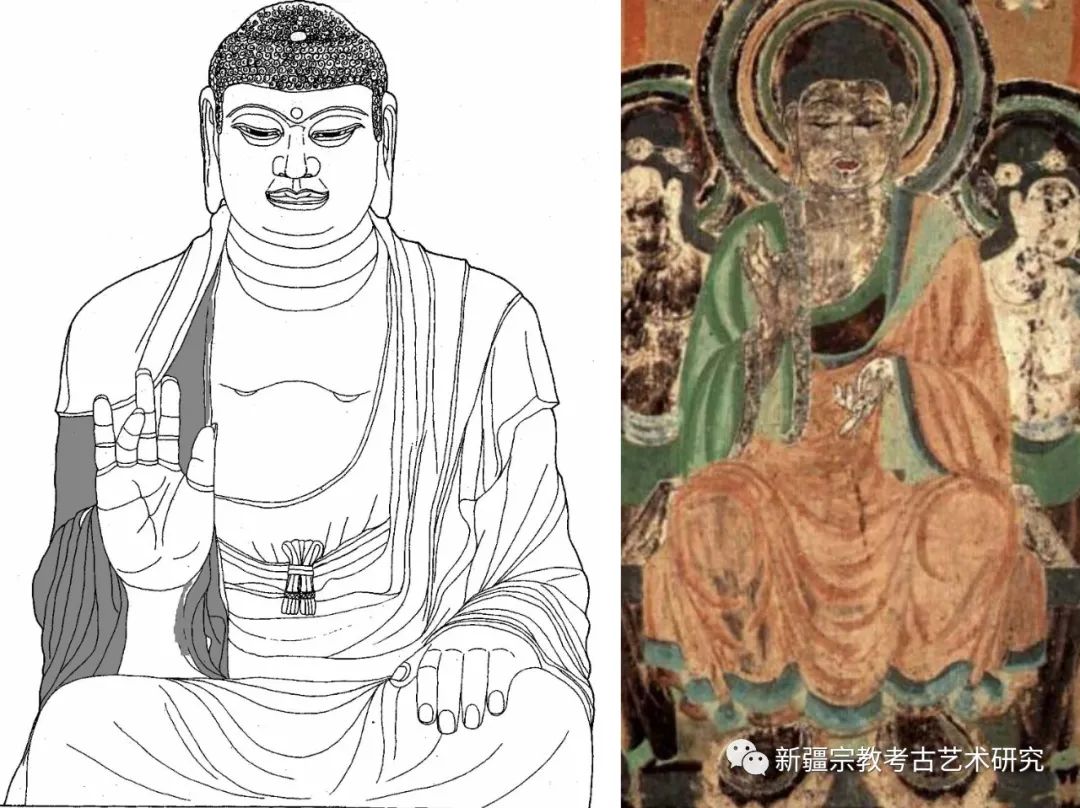

图1 袒右式佛衣 克孜尔第4 窟右甬道外侧壁

肩式佛衣:指上衣自身后通覆两肩、右衣角绕颈搭左肩的样式。中心柱窟后甬道正壁所绘的涅槃像,一般为通肩式佛衣,窟顶也多有表现(图2)。东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷二一《明单提九十二事法》记:“齐整被衣时不得如缠轴,应当通肩被着,纽齐两角左手捉。”[7]“通肩被着”应当就是对这种披覆样式的描述。图2 通肩式佛衣 克孜尔第38 窟主室券顶

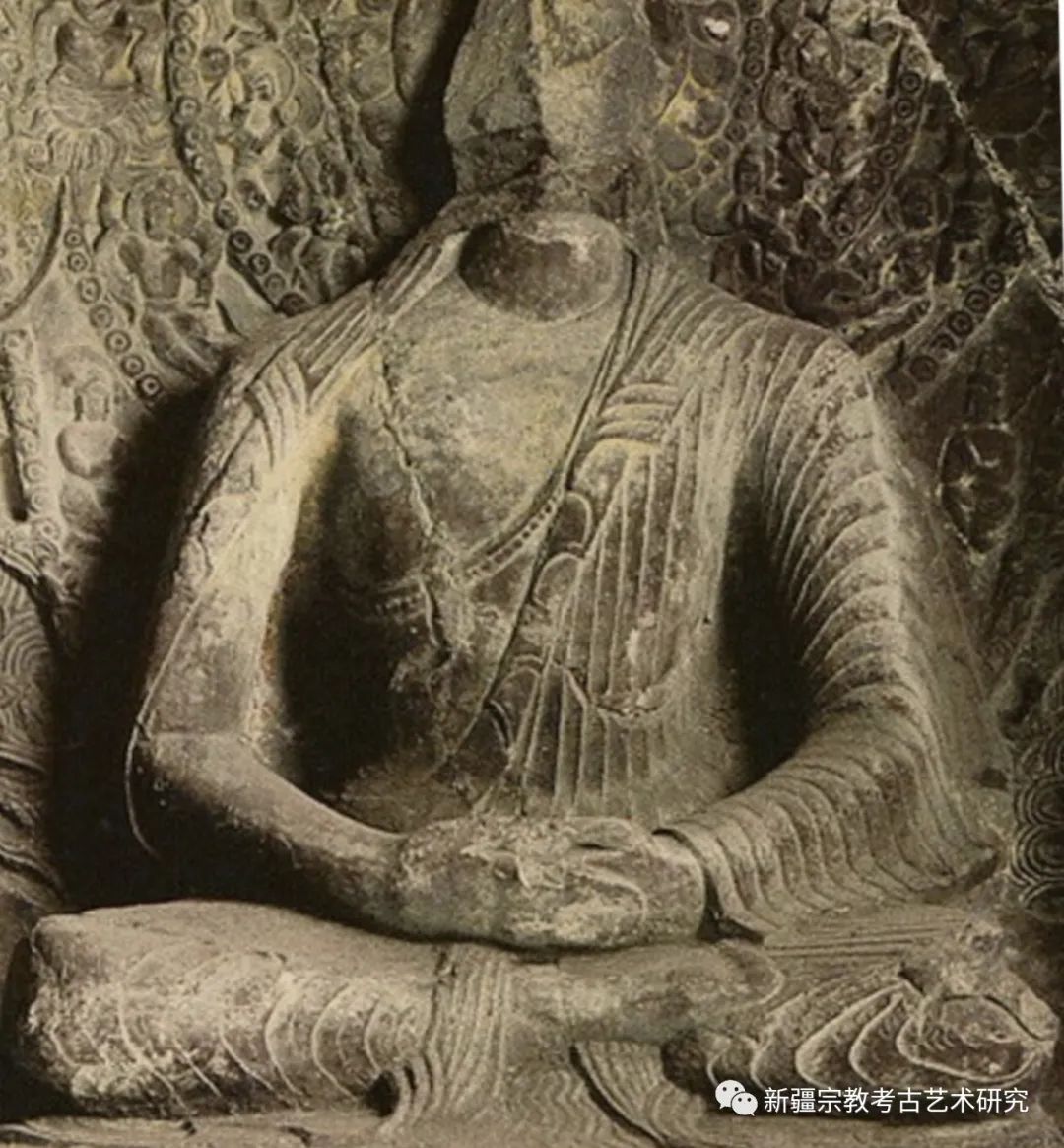

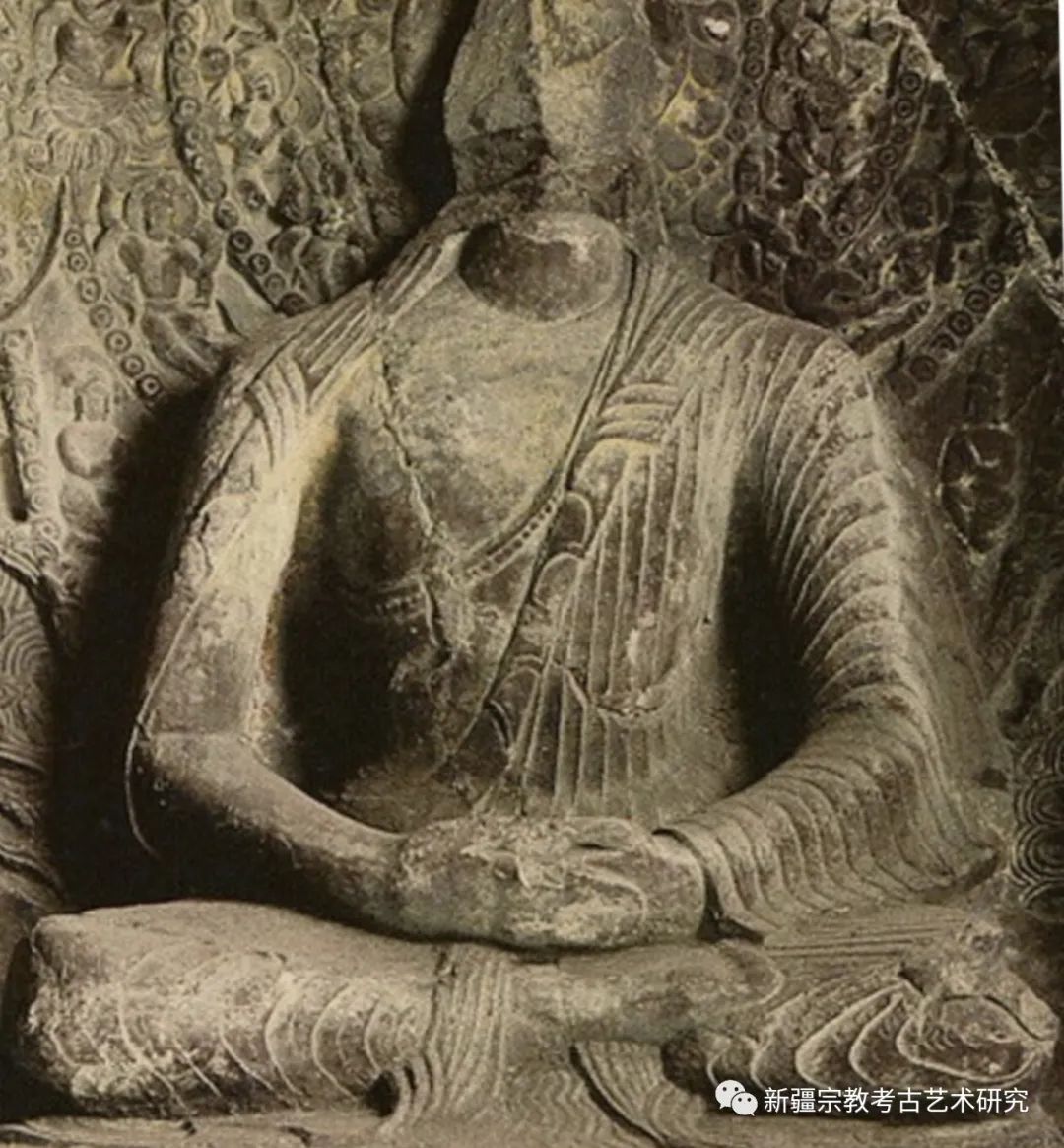

“通肩”即取律文中“通肩”一语,“袒右”即为律文中“偏袒右肩”的简称,二者久为学界习用。这两种披覆方式完成的结果是,右衣角须搭左肩垂下。唐代高僧义净著《南海寄归内法传》卷二《着衣法式》曰:“以衣右角宽搭左肩,垂之背后,勿安肘上。”[8]袒右式和通肩式佛衣,起源于印度的犍陀罗和秣菟罗造像(图3、图4),随丝路文化艺术传入古龟兹王国,是龟兹石窟最早的佛衣样式。

图3 犍陀罗通肩式佛衣(采自Pakistan——Les arts du G a n d h a ra, pa r i s,2 0 1 0 .pl.66)

图4 秣菟罗袒右式佛衣(采自Indian Sculpture,Lustre Press Pvt Lvt Ltd ,1985,pl.12)

第二阶段,相当于克孜尔石窟的发展期(4 世纪中—5 世纪末)和繁盛期(6 世纪—7 世纪)及库木吐喇石窟龟兹王国时期(5 世纪—6 世纪)。这一阶段除袒右式和通肩式佛衣外,出现覆肩袒右式佛衣。在克孜尔石窟,如第8、47、48、58、63、69、97、100、101、104、123、163、172、176、179、184、188、189、190、196、198、207、224、229 窟等24 个窟;在龟兹其他石窟,如库木吐喇石窟窟群区第28、29、46、58、63 窟,森木塞木石窟第42 窟,玛扎伯哈石窟第1 窟等7 个窟。总计31 个洞窟,属龟兹石窟发展的高峰时期。其中,克孜尔石窟第123、198、207、224 窟壁画在20 世纪初叶被德国探险队盗取,壁画现藏德国柏林亚洲艺术博物馆和俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆,第123 窟主室前壁上方半圆面的佛传图和穹顶中的立佛着覆肩袒右式佛衣,[9]第198 窟右甬道券顶下方立佛着袒右式和覆肩袒右式佛衣,[10] 第207 窟“蛤闻法升天缘”和第224 窟前室前壁佛传图中的佛衣为覆肩袒右式。[11]第二阶段的袒右式和通肩式佛衣,与第一阶段的披覆形式相似。新出现的覆肩袒右式佛衣,同样只表现外层上衣的披覆形式。覆肩袒右式佛衣:指上衣自身后通覆两肩,右衣角由右腋下方绕过搭左肩,露出右胸和右臂的样式(图5)。

覆肩袒右式佛衣的披覆形式可能由通肩式衍变而来。犍陀罗造像有少量的这种衍变形式,在类似通肩式的披覆中,右手由颈下的衣缘处伸出,并露出里面的僧祇支(图6);克孜尔石窟如第47、176 窟等也可见到同样形式(图7),表明二者之间有一定的联系。但在龟兹石窟流行的覆肩袒右式佛衣,右臂和右胸部均露出,已演变为比较成熟的另一种披覆形式,应是龟兹地区产生的新样式。

图6 犍陀罗通肩式佛衣的衍变形式(采自栗田功:《ガンダーラ美术II》,东京:二玄社,1990 年,PL. 278)

图7 通肩式佛衣的衍变形式 克孜尔第47 窟中心柱左壁小龛内左侧(笔者绘)

第三阶段,相当于克孜尔石窟的衰落期(8 世纪—9 世纪中)及库木吐喇石窟安西大都护府时期(7 世纪—8 世纪)和回鹘时期(约9 世纪及其以后)。这一阶段除袒右式、通肩式、覆肩袒右式佛衣外,还流行中衣搭肘式佛衣。主要见于龟兹其他石窟,如库木吐喇窟群区第12、13、14、16、38、45 窟及阿艾石窟等7 个窟。其中,库木吐喇石窟窟群区第16 和38 窟壁画在20 世纪初叶被德国探险队盗取,壁画现藏德国柏林亚洲艺术博物馆,第16 窟主室前壁上方半圆面涅槃像着中衣搭肘式佛衣[12],第38 窟主室券顶佛像着中衣搭肘式佛衣[13]。第三阶段的袒右式、通肩式、覆肩袒右式佛衣与前两个阶段的披覆形式相似。新出现的中衣搭肘式佛衣,则既表现上衣、也表现中衣的披覆形式。中衣搭肘式佛衣,指中衣自身后通覆两肩,右衣角垂搭右肘;外层的上衣自身后覆左肩或通覆两肩,右衣角由右腋下方绕过搭左肩,露出右臂处中衣的样式(图8、图9)。

图8 中衣搭肘式佛衣 库木吐喇第12 窟后甬道正壁

图9 中衣搭肘式佛衣 阿艾石窟主室右壁

中衣搭肘式佛衣,是北朝后期响堂山石窟创制成熟的佛衣样式[14],唐代流行于全国,如彬县大佛寺大佛洞佛衣(图10),图中右臂涂灰色的部分是露出的中衣部分;龙门石窟约晚于贞观十年(636)、早于显庆五年(660)的宾阳南洞正壁佛衣[15] 莫高窟第322 窟南壁佛衣(图11),图中右肩臂的绿色部分是露出的中衣。

图10 中衣搭肘式佛衣 彬县大佛寺贞观二年(628)大佛洞正壁(采自常青:《彬县大佛寺造像艺术》,现代出版社,1998 年,插图10, 本文将中衣做涂色处理)

图11 中衣搭肘式佛衣 莫高窟第322 窟南壁(采自《中国石窟∙ 敦煌莫高窟(三)》,文物出版社,1987 年,图18)

库木吐喇石窟中遗存数量可观的汉风洞窟,为其他龟兹石窟罕见。汉风洞窟在壁画题材内容、布局构图、人物造型、装饰纹样、绘画技法诸方面,都具有鲜明的中原佛教艺术风格,或受到中原佛教艺术强烈影响,这些汉风洞窟的时代未见有早于唐代的,其出现应同唐朝在龟兹设立安西都护府、大量汉兵屯戍、汉僧移居,有着密切关系。[16] 中原创制的中衣搭肘式佛衣在库木吐喇石窟流行当是又一例证。覆肩袒右式佛衣,在汉地最早见于炳灵寺石窟第169 窟西秦时期佛像和北凉石塔上的佛像,如炳灵寺第169 窟北壁后部约塑于412 年至428 年立佛像[17](图12)、敦煌发现的缘禾四年(435)索阿后塔上佛像[18] 等。385 年,前秦吕光伐龟兹,“载外国珍宝奇玩”而还[19],同时还带回佛学大师鸠摩罗什,罗什在凉州达17 年之久,[20] 覆肩袒右式佛衣首现于此,可能与这一文化背景相关。

图 12 覆肩袒右式佛衣 炳灵寺 图 13 覆肩袒右式佛衣 云冈“昙曜五窟”第 20 窟正壁西秦169 窟S9( 采自《中国石窟∙ 永靖炳灵寺》,文物出版社,1989 年,图33)

5 世纪中叶以后,覆肩袒右式佛衣在北魏都城的云冈石窟蔚为大观(图13),其在衣纹表现上与龟兹石窟和炳灵寺石窟及北凉石塔上的覆肩袒右式佛衣,产生了极大的不同,衣缘部分的“之”字纹和其他部分的勾联纹广泛应用,形成新的范式[21]。

图 13 覆肩袒右式佛衣 云冈“昙曜五窟”第 20 窟正壁

云冈石窟营造于和平初年(460),由沙门统昙曜向文成帝提出请求,开辟洞窟五处。《魏书·释老志》记录了开始凿窟时的情况:和平初“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”。这最初的五窟一般认为相当于今云冈石窟第16 窟至第20 窟,五窟开凿的下限推断在献文帝末年(470)。[22]云冈石窟是新疆以东最早出现的大型石窟群,又是当时统治北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力兴造,它所创造和不断发展的新模式,在北中国影响范围之广和影响延续时间之长,都是任何其他石窟所不能比拟的,在东方早期石窟中占有极重要的地位[23]。云冈石窟形成的覆肩袒右式佛衣新范式,在北魏中后期北方著名的石窟寺中大量出现,如天水麦积山石窟始凿于北魏孝文帝初期(471)第74、78 窟佛像[24](图14),敦煌莫高窟从接近太和八年(484)和太和十一年(487)起、下限至太和十八年(494)迁都洛阳后不久的第272 窟佛像[25] 等(图15)。

图14 覆肩袒右式佛衣 麦积山北魏第78 窟正壁(采自《中国石窟∙ 天水麦积山》,文物出版社,1998 年,图5)

图15 覆肩袒右式佛衣 莫高窟北魏第272 窟正壁(采自《莫高窟第266—275窟考古报告》,文物出版社,2011 年,图版108)

494 年北魏都城迁洛,龙门石窟最早开凿的古阳洞南北壁第三层八大龛[26],尚以覆肩袒右式佛衣为主(图16),此后在龙门石窟北魏时期鲜见。但作为一种佛衣样式,北朝以后仍时有表现,如河北博物院藏北齐天保七年(556)赵郡王高睿造像(图17)、莫高窟初唐329 窟东壁北侧佛衣(图18)等。

图16 覆肩袒右式佛衣 龙门古阳洞北壁上层太和二十二年(498)比丘慧成龛(采自《中国石窟∙ 龙门石窟(一)》,文物出版社,1991 年,图161)

图17 覆肩袒右式佛衣 天保七年(556)赵郡王高睿造释迦牟尼像

图18 覆肩袒右式佛衣 莫高窟初唐第329 窟东壁北侧(采自《中国石窟∙ 敦煌莫高窟(三)》,文物出版社,1987 年,图49)

约3 世纪末至4 世纪中,在克孜尔石窟初创期,龟兹石窟流行印度的袒右式和通肩式佛衣;其后约4 世纪中至7 世纪,在克孜尔石窟发展期和繁盛期及库木吐喇石窟龟兹王国时期,龟兹石窟除继续流行印度的袒右式和通肩式佛衣样式外,产生了一种新的佛衣样式—覆肩袒右式佛衣。约8 世纪至9 世纪及其以后,在克孜尔石窟衰落期及库木吐喇石窟安西大都护府时期和回鹘时期,龟兹石窟第一、二阶段流行的袒右式、通肩式和覆肩袒右式佛衣渐趋式微,而以汉地流行的中衣搭肘式佛衣占据主导。龟兹石窟产生的覆肩袒右式佛衣,在5 世纪初传播至汉地,以后经过在北魏都城平城的再次文化融合形成新的范式,对中原北方的佛像艺术产生了巨大影响。[1] 关于佛衣样式的拟名,参见陈悦新:《5—8 世纪汉地佛像着衣法式》,社会科学文献出版社,2014 年,第9-38 页。[2] 霍旭初、王建林:《丹青斑驳·千秋壮观——克孜尔石窟壁画艺术及分期概述》,中国壁画全集编辑委员会编:《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集·1·克孜尔》,天津人民美术出版社,1995 年,第1-25 页。[3] 贾应逸、买买提木沙:《历史画廊——库木吐拉壁画研究》,中国壁画全集编辑委员会编:《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集·4·库木吐拉》,新疆美术摄影出版社,1995 年,第1-26 页。[4] 《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·克孜尔石窟(1)》,新疆美术摄影出版社,2009 年,第151 页、图版一三四。[5] (唐)慧琳:《一切经音义》卷四一《六波罗蜜多经》云“本制此衣恐污三衣,先以此衣掩右腋交络于左肩上,然后披着三衣。”《大正藏》卷五四,第581 页下栏。[8] (唐)义净:《南海寄归内法传》,王邦维校注本,中华书局,1995 年,第98 页。[9] 《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·克孜尔石窟(2)》,新疆美术摄影出版社,2009 年,第69 页、图版五九,第81 页、图版七〇。[10] 《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·克孜尔石窟(3)》,新疆美术摄影出版社,2009,第229 页、图版二〇六。[11] 《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·克孜尔石窟(2)》,新疆美术摄影出版社,2009 年,第282 页、图版二五一,第155 页、图版一三九。[12] 《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·库木吐喇石窟(4)》,美术摄影出版社,2009 年,第209 页、图版二〇二。[13] 新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所编:《中国石窟·库木吐喇石窟》,文物出版社,1992 年,图版一九五。[14] 陈悦新:《响堂山石窟的佛衣类型》,《华夏考古》,2014 年第1 期。[15] 温玉成:《龙门唐窟排年》,龙门文物保管所、北京大学考古系编:《中国石窟·龙门石窟(二)》,文物出版社,1992 年,第175-177 页。[16] 马世长:《库木吐喇的汉风洞窟》,新疆维吾尔自治区文物管理委员会、库车县文物保管所《中国石窟·库木吐喇石窟》,文物出版社,1992 年,第203-224 页。[17] 常青:《炳灵寺169 窟塑像与壁画的年代》,北京大学考古系《考古学研究(一)》,文物出版社,1992 年,第416-481 页。[18] “缘禾”年号,史籍无证,目前学界基本认同北凉“缘禾”即北魏“延和”之谐音异写的观点。参见殷光明:《北凉石塔研究》,(台湾)财团法人觉风佛教艺术文化基金会,2000 年,[19] 《资治通鉴》卷一〇六《晋纪》二八,中华书局,1956 年,第3343 页。[20] 汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,中华书局,1963 年,第287-290 页。[21] 陈悦新:《云冈石窟佛像服饰的勾连纹》,中国考古学会、沈阳市文物考古研究所编:《庆祝宿白先生90 华诞文集》,科学出版社,2012 年,第272-292 页。[22] (日)吉村怜:《论云冈石窟编年》,吉村怜著,卞立强等译《天人诞生图研究——东亚佛教美术史论文集》,中国文联出版社,2002 年,第256-274 页,原载《国华》1140 号,1990 年。另见宿白:《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,宿白:《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996,第114-144 页,原载《中国石窟·云冈石窟(一)》,文物出社,1991 年。[23] 宿白:《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》,宿白:《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996 年,第144 页,原载《中国石窟·云冈石窟(一)》,文物出版社,1991 年。[24] 达微佳:《麦积山石窟北朝洞窟分期研究》,中国古迹遗址保护协会石窟专业委员会、龙门石窟研究院编:《石窟寺研究·第二辑》,文物出版社,2011 年,第65-110 页。[25] 宿白:《莫高窟现存早期洞窟的年代问题》,宿白:《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996 年,第270-278 页,原载香港中文大学《中国文化研究所学报》,1989 年第20 卷。[26] 温玉成:《龙门北朝小龛的类型、分期与洞窟排年》,龙门文物保管所、北京大学考古系编:《中国石窟·龙门石窟(一)》,文物出版社,1991 年,第170-206 页。

新疆维吾尔自治区龟兹研究院 编.克孜尔石窟与丝绸之路研究学术研讨会论文集[M].上海:上海书画出版社,2021.08:32-46.