专家观点

荣新江 | 从“补史”到“重构”

历史研究工作者所面对的文字史料,大略可以分为“原始史料”和“编纂史料”。前者一般是指没有经过人为的修饰而直接留存下来的史料;后者则指经过学者、文人编写的著作、撰写的文章,是经过各种编纂过程的史料。中国历史上留存下来史料非常丰富,而且种类繁多,但明清以前,真正的“原始史料”却十分缺乏。

在我们所说的“编纂史料”中,有纪传体的正史,有编年史、政书、地志、行纪、谱牒等等,这些史料应当说是提供给今天的人们认识历史真相的主要依据,但也不能不承认有些史料有其自身的偏见和倾向。比如中国官方史家站在“天朝大国”的立场上,往往对周边民族和国家采取蔑视的态度,因此也就没有对其做详细的记载,而是放在“四夷传”中,用简洁的笔墨略加记录,文字有的不如中原人物的一篇传记;而且所记内容也是从中原的立场出发,重点在人口、兵员、至中原都城的里程、土产和朝贡情况,都是从中原王朝加以控制的角度和朝贡制度方面加以记载;对于该王国、部族的语言、民俗、宗教信仰、典籍文化等等,往往付之缺如。经行西域地区的一些僧人传记,比如玄奘的《大唐西域记》,在某些方面可以弥补正史的缺陷,但玄奘是一位信仰大乘佛教的僧侣,所以对于西域小乘佛教王国的信仰与教义不屑一顾,对于信奉非佛教的婆罗门或琐罗亚斯德教徒,更是加以斥责,可以说没有留下详细的或准确的记载。

当后现代思潮来临之际,传统史料的可信度受到质疑,更有甚者,认为依据传统史料所做的史学研究都是不可信任的。虽然这些说法并不能颠覆已经建立的史学大厦,笔者也不赞同这样的看法。但毕竟传统史料有其不可弥补的缺陷,是经过“作者”们从不同的角度加以“选材”而加以“撰写”出来的。

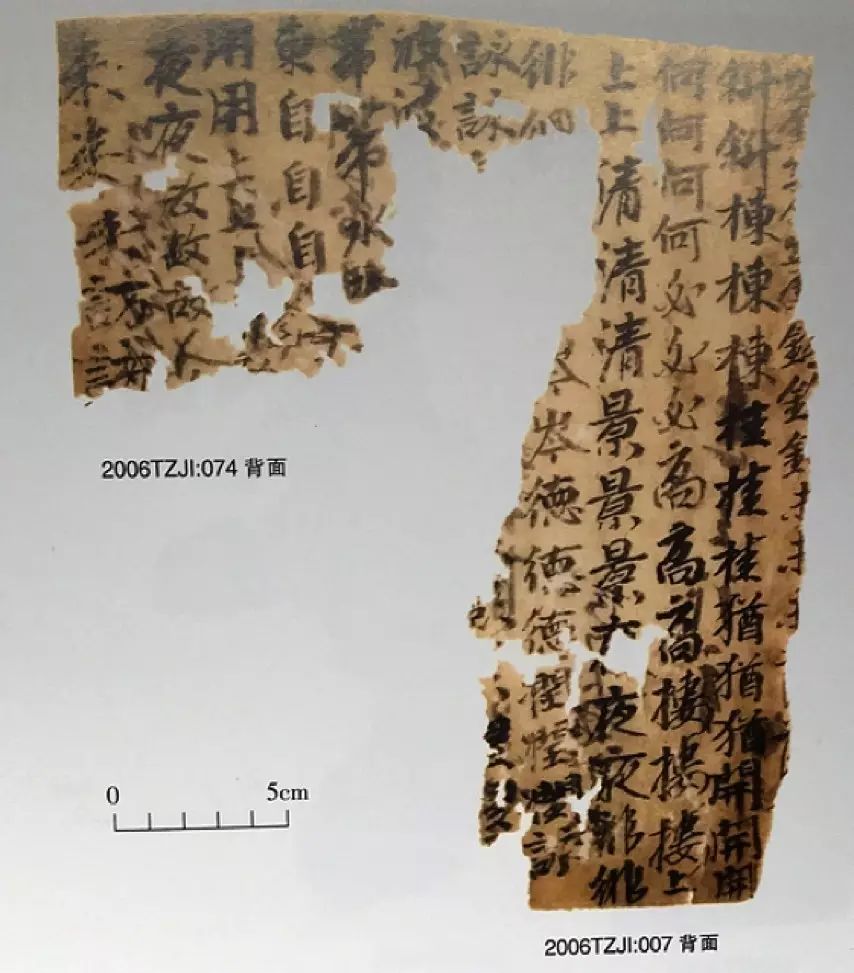

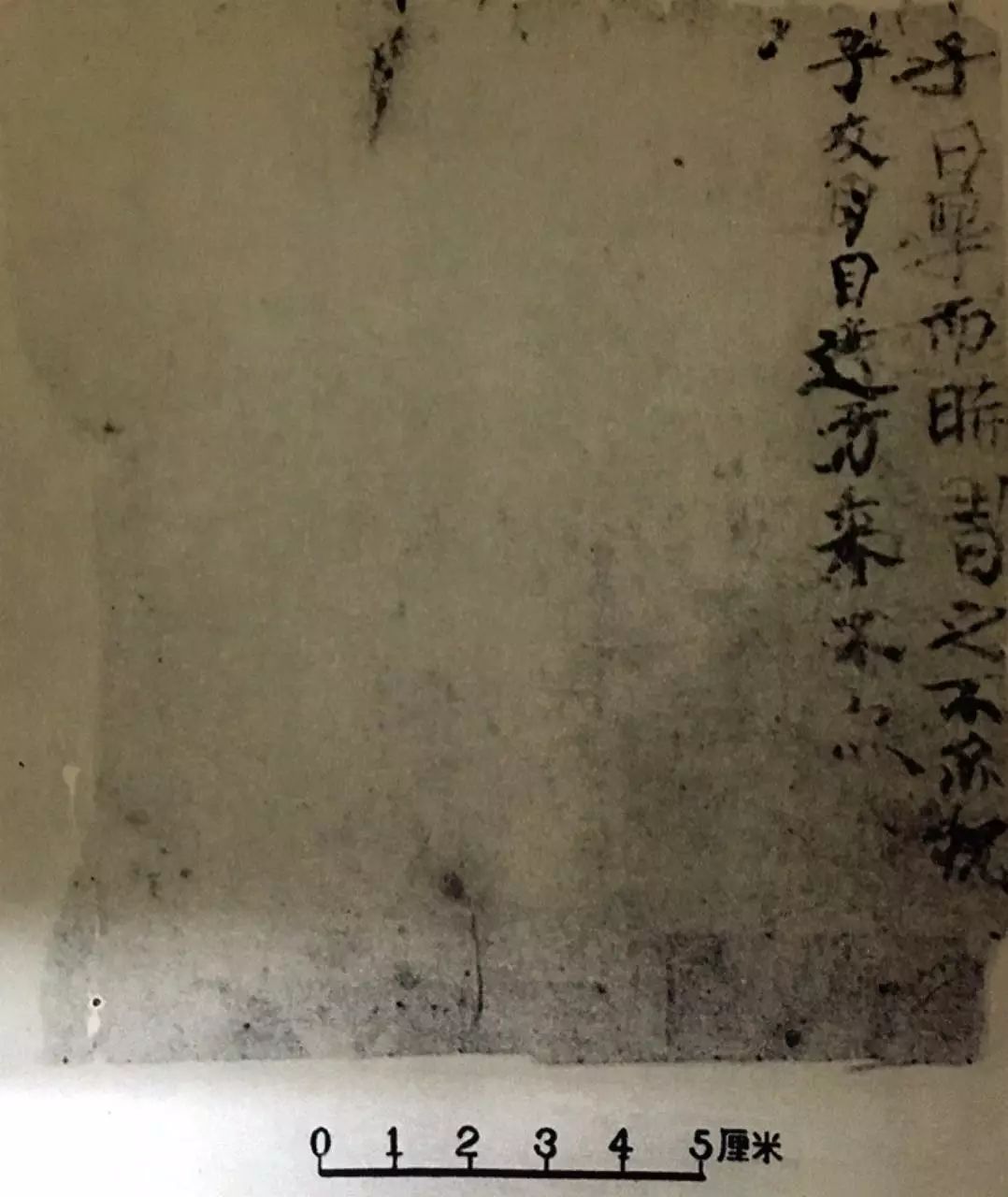

相对而言,敦煌莫高窟藏经洞和吐鲁番盆地各个遗址发现的文书和文献就显现出其自身的价值。但并不是说新发现的就是第一手资料,敦煌吐鲁番文献构成也是非常复杂,需要仔细加以区分的。在敦煌吐鲁番文献中,传抄的典籍、单篇的僧传、德政碑、邈真赞、墓志、发愿文,以及纪实性的变文、词曲等,都属于编纂史料,是人们有意而为之的文字。与此同时,敦煌吐鲁番文献中还有一大批属于狭义的“文书”材料,如朝廷颁下的敕书、各个官府部门之间往来的牒状、各种功能的官文书、官私书信、民间契约、杂写、学童习字等等,都是没有经过人为修饰的“原始史料”,异常珍贵。

唐人古诗习字

唐人《论语》习字

唐写本咳嗽药方,阿斯塔纳338号墓出土

面对陆续发现和公布的敦煌吐鲁番文书,学者们在很长一段时间里的研究取向,是利用这些文书来“补史”、“证史”,比如利用《常何墓志》来补说玄武门之变,用计帐、户籍、手实来论证北朝隋唐的均田制度,用府兵番上名籍和征镇名籍来研究府兵制到募兵制的过渡,以及从行军制到镇军制的转换,如此等等,总体的思路是用敦煌吐鲁番文书来补正中原的制度史和唐朝的政治史。

今天,我们从另一个角度来看,由于中国传统士大夫的关注点不同,所以历代的“编纂史料”主要记录的是政治史和制度史,从社会阶层上来看,主要是社会上层人物的历史,而且是男性社会的历史,而缺少反映社会其他阶层、女性以及边疆族群的材料。敦煌吐鲁番文书产生于地方社会和边疆地区,因此留存了比较多的包括下层、女性、少数族群的“原始材料”,为我们今天研究社会史、女性史、边疆民族史、儿童史,以及环境史、疾病史等许多方面提供了鲜活的材料,而且这些材料没有经过任何人的“编纂”,可以让今天的学者避开传统史家的误导,直接观察当时事件发生的情形,从原始档案来撰写史学文章。

阿斯塔那墓地二区遗址

吐鲁番文书有许多来自阿斯塔纳的墓葬,这些墓葬出土的文书,除了衣物疏、契约和一些特殊文本为有意埋藏的文书外,大多数都是作为制作丧葬品的用纸而留存下来的。这些用纸往往因为死者或其家属成员的关系,集中得到某个官府或私人的废弃文书,又集中二次利用而埋入墓中。这样就给今人留下一批主题内容相对集中的材料,可以仔细观察唐朝西州社会的某个方面。李方《从史玄政的一生看高宗、武则天时期昭武九姓胡人的生活状况》一文,就是利用吐鲁番阿斯塔纳35号墓出土的一组文书,描绘出史玄政这位出身异族的乡间小吏各个方面的生活情景【1】。韩森(ValerieHansen)《传统中国日常生活中的协商:中古契约研究》一书中,也利用一组契约和衣物疏、墓志铭,展现了西州折冲府卫士兼放高利贷者左憧熹的生平,以及通过契约与之相关的社会网络【2】。

吐鲁番阿斯塔纳第506和509号墓都是属于张氏家族的墓地,其出土文书非常丰富,可以帮助我们了解唐朝西州天山县乡里社会的一些面貌。我们知道,天山县位于吐鲁番盆地的西南境,向南越过天山,就进入塔里木盆地的西域绿洲国家,是唐朝初年直辖州县的最西境,所以这组文书益显珍贵。这组文书的核心史料是509墓出土的《唐西州道俗合作梯蹬及钟记》,文字如下:

《唐西州道俗合作梯蹬及钟记》

(前缺)腹。县令王□(韶?)、丞王□等,□□□□□□(主)簿马琼、尉卫综、阮玉等,寮彩(采)咸斯水镜,群司仰其朱绳。清风入百姓之怀,令誉传耆旧之口。衙官将军赵献璋、张承晖、王休升等,溢气雄图,怀奇妙略,行资孝悌,文翰芳猷。乡官折冲张无价、中郎麴淑、张景阳、曹玄仲、张游鹤、麴嘉忠、麴从一、麴琦、杨雅俗、马龙、竹楷、麴惊等道门领袖,助施虔诚。大德僧清朝、惠超、法朗、明远、惠想、法善等法主桥梁,常行不二。道门威仪氾栖霞、链师阴景阳等道体清虚,逍遥物外。当观道士张真、张岩、范仙、苏虚、申屠甚、康鸾、苏熹、索名等仰凭四辈,共结良缘,不惮劬劳,作斯梯蹬。观主张驾鹤龀岁参玄,龆年入道,真元湛寂,抱一无亏,建造鸿钟,救拔黎庶。闻声者九幽罢对,息向者六府停酿。俱沐此恩,咸登乐道。(道教符箓)【3】

这是宝应元年(762)和大历四年(769)间的天山县某道观的道士们为了建造一口鸿钟和大概是钟楼的梯蹬所写的一篇记录,前面是对天山县县令及属下丞、主簿、尉及衙官将军等人的颂词,以下依次赞颂乡官折冲张无价、中郎麹淑等道门领袖,清朝、惠超等大德僧人,以及道门威仪氾栖霞、链师阴景阳等,最后记当观道士张真等作梯蹬,观主张驾鹤造鸿钟之事。这里罗列的张氏、麹氏、曹氏、杨氏、马氏,都是高昌国到唐西州时期的地方大姓,显然是乡里社会控制力的把握者。

其中的领袖人物显然是张无价,他出身南阳张氏,是高昌国王后张太妃和大臣张雄的后裔。根据509号墓出土的《唐西州天山县申西州户曹状为张无瑒请往北庭请兄禄事》和506号墓出土的《唐天宝十载(751)张无价告身》,张无价在天宝十载以前曾任“行官、昭武校尉、行左领军卫燉煌郡龙勒府右果毅都尉、员外置同正员”,这是他的员外官,实职是北庭乾坑戍主,但是在开元十七年(729)被安西节度使吕休琳奏充四镇要籍,在安西四镇效力【4】。天宝十载,因在安西四镇平石国及破九国胡并背叛突骑施等的战役中立功,改任“游击将军、守左威卫同谷郡夏集府折冲都尉、员外置同正员”。后来以员外官的折冲衔致仕,回乡后著籍为天山县人,担任具有社会地位而没有职事的“乡官”,号称“乡官折冲”,是地方绅士一类的人物。他信奉玄宗大力推崇的道教,因此成为出身地方豪族的道门领袖。他卒于大历四年(769),有意思的是,这位道门领袖的女儿却出家为尼,法名法慈,任马寺的上座【5】。她主持其父的葬仪,按道教的方式写了《买阴宅地契》,将其父安葬在高昌城北的祖茔当中【6】。其弟张无瑒为前安西都护府流外官,应当也是天山县的一方人物。

在以下的道门领袖中,以麹氏人物最多,他们显然出自高昌王国的王族麹氏。根据吐鲁番出土文书、墓志、碑铭,麹氏并未因高昌国的灭亡而衰落下去。贞观十四年(640)唐朝虽把高昌王掳到长安,但不久就派其弟麹智湛出任西州都督,因此麹氏在高昌的势力一直存续下来。麹氏原本是高昌地区佛教的有力支持者,但是到了唐朝中叶,他们也接受了新王朝的洗礼,变成道门领袖。

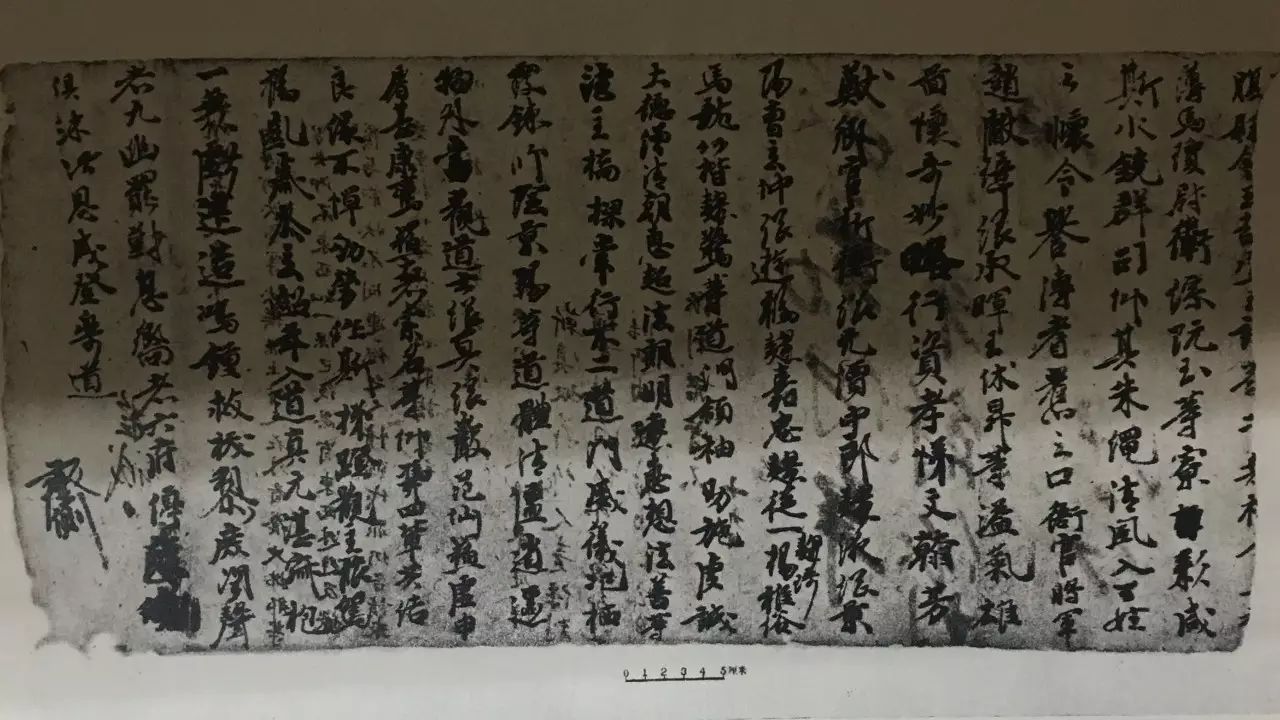

另一位张姓人物张游鹤,又见于《唐西州道俗合作梯蹬及钟记》文书的正面所写的《宝应元年(762)康失芬行车伤人案卷》。这是有关粟特胡人史拂那男金儿和曹没冒女想子在张游鹤店门前坐着玩耍时,被处蜜部落百姓康失芬辗伤一事的案卷文书【7】。“张游鹤店”显然是张游鹤经营的某种店铺,位于城南门口交通要道的位置,表明他必为当地殷实人家。张游鹤与主持建造鸿钟的观主张驾鹤只有一字之差,按照汉人起名的习惯,两人应是兄弟行,一个人在家植业,为当地道门领袖;一个人入道为观主,为出家道士,一观之主。由此可见,张驾鹤也出自富裕人家。

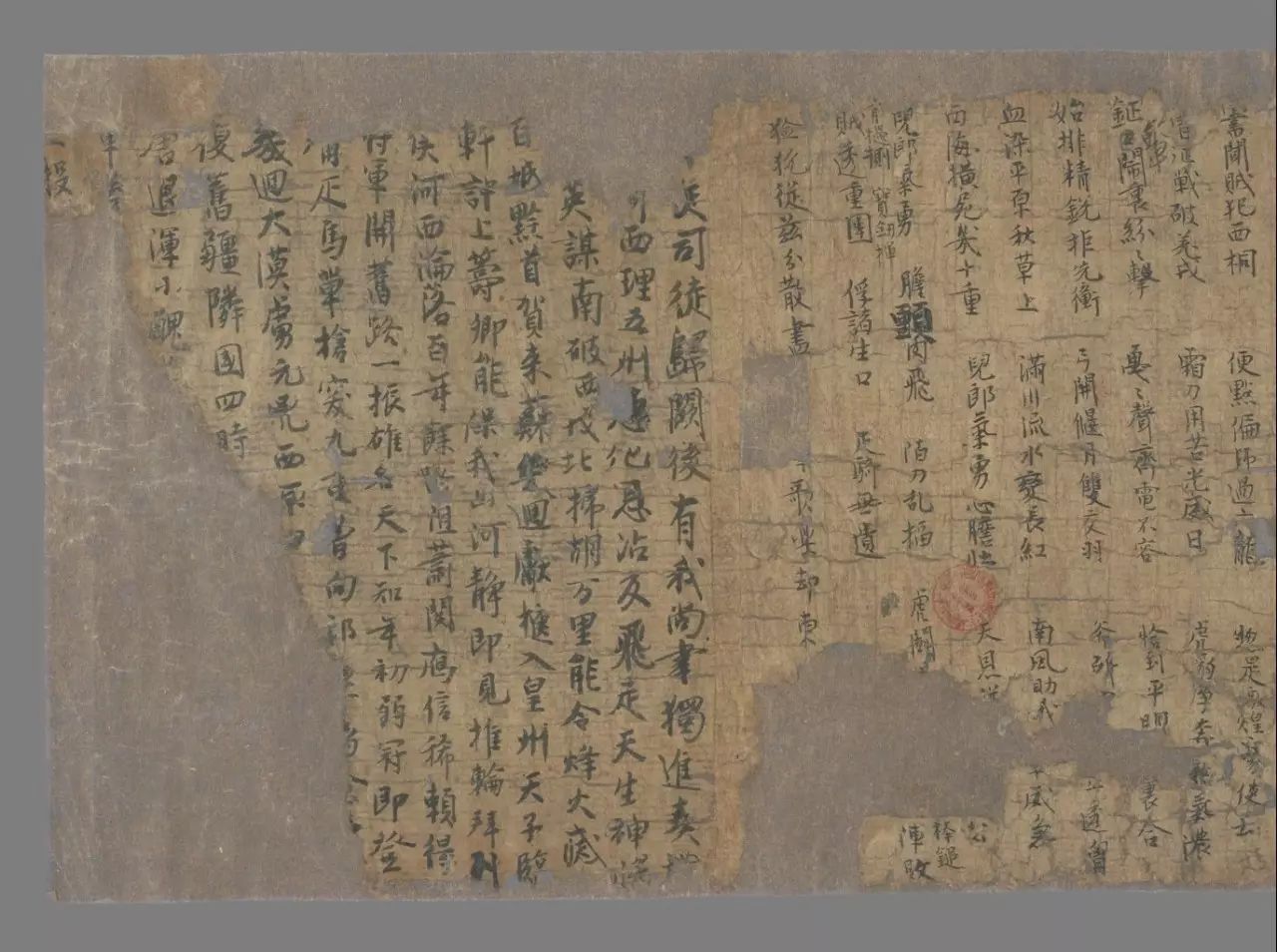

《宝应元年(762)康失芬行车伤人案卷》(部分)

杨雅俗见506墓出土的《唐天宝七载(748)杨雅俗与某寺互佃田地契》,因为他要寄住南平城,所以把在高昌郡城樊渠的一块四亩的田与在南平城南某寺的一块三亩的田互换耕种【8】,表明他是土地拥有者,时年二十四岁。文书的保人之一是他的兄长杨处俗。从兄弟二人的名字来看,当出士人家庭。

竹楷全名竹真楷,又见于509墓出土的《唐某人与十郎书牍》,其中提到“当城置城主四、城局两人、坊正、里 正、横催等在城有卌余人,十羊九牧”,竹真楷的文状这些地方小吏不肯署名【9】。视其语气,竹楷必为当地有势力者。506墓出土的《唐天宝十三载(754)杨晏租田契》的田主名叫竹玄果【10】,同墓出《唐至德二载(757)杨晏租田契》的田主名叫竹玄过【11】,可能都出同一竹氏家族。

此外,道士申屠甚又见509墓出土的《唐书牍稿》,其中称:“昨日索隐儿去,附乾元钱一千,还七娘子、申屠(即申屠甚)边钱。”【12】也表明这位道士颇有财力。

把这些关联的人物串连到一起,利用这些相关的文书,可以勾勒出开元到大历年间,西陲的天山县地域社会的某些情景:官府需要利用地方大族来控制乡里社会,这些大族大多来自高昌的传统世族,包括高昌国王族和后族麹、张二姓,可见豪族在当地所建立的威望一时半会儿难以消弭。而这些豪族也适应新王朝的政治理念和宗教信仰,佛教之外,更皈依道教,并利用宗教来整合地方势力。从最能反映真实想法的书信内容来看,这些豪族乡官对于里正、坊正等地方小吏,并不放在眼里,他们实际是地方社会的掌控者。这些豪族还拥有强大的经济势力,除了土地之外,作为丝绸之路城市,还开店经营商业,其所控制的民众也包括经商的粟特人、游牧的突厥系民众,这些少数族群作为唐朝的百姓,在不小心出了车祸时,也完全遵从唐朝法律的判决。原始的官私文书,为我们“重构”了一幅丰富多彩的唐朝边陲地域社会的风景画,实在难得。

利用敦煌吐鲁番文献来研究历史,也可以让我们真切地体会到“编纂史料”和“原始史料”的不同,我们可以举有关归义军节度使张淮深的记录为例。

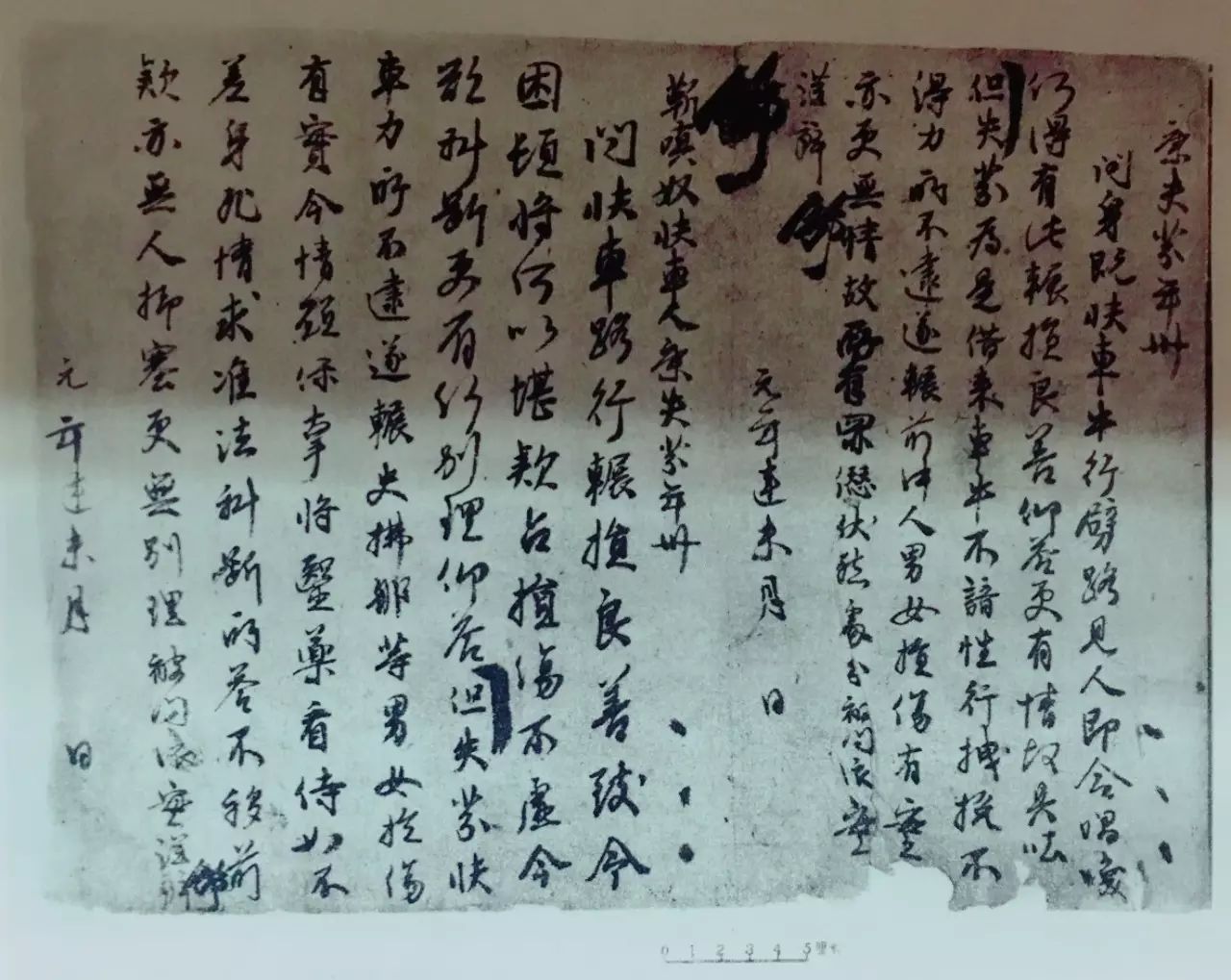

P.3451(部分)

在中和二年(882)敦煌官府为其节度使张淮深所立的《敕河西节度兵部尚书张公德政之碑》(以下简称《张淮深碑》)中,称颂张淮深:“屯戍塞天骄飞走,计定郊陲;斥候绝突骑窥窬,边城缓带。兵雄陇上,守地平原,奸宄屏除,尘清一道。加授户部尚书,充河西节度。”【13】同样是敦煌文人所撰写的《张淮深变文》(P.3451),记张淮深(尚书)擒获回鹘部众后,上报朝廷,唐朝皇帝“乃命左散骑常侍李众甫、供奉官李全伟、品官杨继瑀等上下九使,重赉国信,远赴流沙,诏赐尚书,兼加重锡”【14】。虽然编纂史料称张淮深早就在自己统治的境内称“河西节度使”了,但据《光启三年(887)沙州进奏院状》(S.1156)的原始文书所记:

进奏院 状上:

当道三般专使所论旌节次第逐件具录如后:

右伏自光启三年二月十七日,专使押衙宋闰盈、高再盛、张文彻等三般同到兴元驾前。十八日,使进奉。十九日,对。廿日,参见四宰相、两军容及长官,兼送状启信物。其日面见军容、长官、宰相之时,张文彻、高再盛、史文信、宋闰盈、李伯盈同行□定,宋闰盈出班,祉对叩击,具说本使一门,拓边效顺,训袭(习)义兵,朝朝战敌,为国输忠,请准旧例建节,廿余年,朝廷不以(与)指撝,今因遣闰盈等三般六十余人论节来者。如此件不获,绝商量,即恐边塞难安,专使实无归路。【15】

据此,我们得知这个“河西节度”至少到光启三年时,并没有得到唐朝的认可。另一种编纂史料《归义军节度使检校司徒南阳张府君(淮深)墓志铭》(P.2913-2)说:“乾符之政,以功再建节旄,特降皇华,亲临紫塞,中使曰宋光廷。”【16】据《光启三年进奏院状》,乾符年间(881-885)根本没有“再建节旄”之事。据日本京都有邻馆所藏一件敦煌文书后的杂写文字:

旌节:文德元年(888)十月十五日午时入沙州,押节大夫宋光庭,副使朔方押牙康元诚,上下廿人。十月十九日中馆设后,廿日送。【17】

我们才得以知道张淮深是在文德元年十月中旬,最终得到朝廷授予的归义军节度使节旄。但好景不长,一年多以后,沙州兵变,张淮深一门遇害。

因此,我们对比《张淮深碑》、《张淮深墓志铭》和敦煌当时的官私文书,可以知道《碑》和《墓志铭》所记有关张淮深作为沙州首领,率领军民在西北地区与周边部族打拼的情况基本不误,但如上所述,其中有关张淮深早就是河西节度使的说法,显然与史事不符。如果没有原始文书的留存,我们无法厘清这段复杂的晚唐归义军的历史。

21世纪敦煌吐鲁番研究要迈出新的步伐,不能仅仅停留在前人提倡的“补史”、“证史”的老路上,还应当充分利用敦煌吐鲁番文书的特征,“重构”新的历史篇章。

【1】文载季羡林等主编《敦煌吐鲁番研究》第4卷,北京大学出版社,1999年,265-286页。

【2】V. Hansen, Negotiating Daily Life in Traditional China. How Ordinary People Used Contracts 600-1400, New Haven and London: Yale University Press 1995, pp. 33-39;鲁西奇汉译本,江苏人民出版社,2009年,31-37页。

【3】唐长孺主编《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,北京:文物出版社,1996年,335页。

【4】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,334页;《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,392-393页。

【5】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,559-562、575-579页。参看町田隆吉《唐西州马寺小考——八世纪后半の一尼寺の寺院经济をめぐつて》,《驹泽史学》第45号,1993年,167-194页。

【6】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,395页。关于张无价墓, 参看V. Hansen, Negotiating Daily Life in Traditional China. How Ordinary People Used Contracts 600-1400, p. 159;鲁西奇汉译本,150页。

【7】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,329页。

【8】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,567页。

【9】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,336页。

【10】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,569页。

【11】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,572页。

【12】《吐鲁番出土文书》图录本第肆册,337页。

【13】荣新江《敦煌写本〈敕河西节度兵部尚书张公德政之碑〉校考》,原载《周一良先生八十生日纪念论文集》,北京,1993年;此据《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海古籍出版社,1996年,404页。

【14】黄征、张涌泉《敦煌变文校注》,北京:中华书局,1997年,191-192页。

【15】荣新江《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,187页。

【16】同上书,185页。

【17】同上书,191页。

写于2014年12月7日,刊《中国高校社会科学》2015年第2期。