专家观点

荣新江:追寻美国各地的吉光片羽

北京大学荣新江教授曾在中国丝绸博物馆做过题为“满世界寻找敦煌”系列讲座,回溯其从1985年开始赴欧美、日本寻找敦煌宝藏的经历,除了学术内容亦不乏一路访问中的感受。该系列讲演后根据录音而成系列文稿,在《文史知识》上连载,澎湃新闻经授权节选其中数篇文章相继予以刊发。

《追寻美国各地的吉光片羽》为本系列最后一篇,叙述了作者赴耶鲁大学、哈佛大学、波士顿美术馆、大都会博物馆、普林斯顿大学、弗利尔美术馆等处收藏单位寻访美国收藏的敦煌、吐鲁番、于阗文书和艺术品的经历和收获。

最后一讲,讲美国收藏的敦煌、吐鲁番、于阗文书和艺术品。美国在西域探险方面步伐比欧洲的老牌殖民国家慢一步,他们没有特别大的收藏,但不少大学、博物馆都陆续入藏了一些东西,有的是探险队收集品,有的是通过拍卖行或捐赠获得,非常零散。东西虽然零散,收藏虽然少,但有些却闪出耀眼的光芒,所以我把这一讲的题目称作“追寻美国各地的吉光片羽”。

荣新江

一 从耶鲁、哈佛到大都会博物馆

我第一次去美国是1996年12月至1997年春,参与耶鲁大学“重聚高昌宝藏”项目,在美国待了三四个月。我以耶鲁大学为中心,沿着东海岸,从波士顿到华盛顿跑了一遍,调查了耶鲁大学、哈佛大学、波士顿美术馆、大都会博物馆、普林斯顿大学、美国国会图书馆等处收藏单位。

耶鲁大学有“亨廷顿收集品”,我从一开始做于阗研究就知道。亨廷顿(Ellsworth Huntington)是耶鲁大学的教师,研究气候与地理。他于1905年到新疆考察,但是他的运气不太好,或者说他做考古的经验不多。他和斯坦因雇了同一个向导,但是他到丹丹乌里克的时候,正巧风沙把遗址埋起来了,只得到了少量小件的东西。亨廷顿写了一本《亚洲的脉搏》,对塔里木盆地的气候研究和水道分析很有价值。

亨廷顿收集品,一部分在耶鲁大学图书馆(Yale University Library,图1),一部分在耶鲁大学档案馆(Yale University Archives)。我到耶鲁大学后,首先去了图书馆,找到了一些于阗文、佉卢文木简,还有一些佛像,装在牛皮纸口袋里,佛像拿出来,口袋里全是掉下来的沙子。图书馆按照保管图书的方式保存文物,没有按博物馆的方式保管文物,对文物的损害很大。我在手稿部和档案馆找到了有关亨廷顿的大量资料,包括贝利、恩默瑞克等于阗文专家调查其藏品的通信。

图1 耶鲁大学图书馆

耶鲁大学的收藏品中比较重要的,有一件柏孜克里克出土麻布幡画(图2)。1932年前后,这件幡画由勒柯克(A. von Le Coq)卖出,背后有勒柯克写的编号。二战前德国经济很差,博物馆决定出售一批小件文物,以美术品为主,由勒柯克经手卖出。幡画上画了一个非常漂亮的摩尼教供养人。

图2 柏孜克里克出土麻布摩尼教幡画

耶鲁大学还有一件有隋大业三年(607)题记的敦煌写本,上面画有一个佛像很不到位,一看就是假的。包裹纸里面夹着一个字条,记录说段文杰先生来看过,说是假的,没有任何价值。但是入藏的东西,学校也不能随便扔了。这种东西在流散品里很多,我在好几处看到了大致同样的写本,大概是集体卖到各地去赚钱的。早年美国人没看过多少敦煌的真卷,容易掉到陷阱里去。

1996年12月,我和几位在耶鲁进修的中国老师一起去了哈佛大学赛克勒博物馆。说起哈佛大学,就要说到华尔纳(Langdon Warner)。华尔纳是哈佛大学美术史老师,1923年至1924年,华尔纳第一次来到敦煌。他来得比较晚,藏经洞的宝藏所剩不多,他把主意打到了壁画上,用涂着黏合剂的麻布把壁画从墙上一块一块粘下来,再用药水把壁画从麻布上脱下来。他剥离了莫高窟第335、329、321、320等窟唐代壁画精品十馀幅,连同第328窟的一尊彩绘供养菩萨塑像,掠回美国,入藏哈佛大学福格美术馆。赛克勒博物馆建成后,由福格美术馆转藏赛克勒博物馆。华尔纳的旅行记已出版了中译本,书名《在中国漫长的古道上》,是我找人翻译的,所以写了一篇序。

华尔纳剥离的壁画,最著名的是第323窟的一幅。第323窟南北两壁绘有佛教史迹画,描绘了康僧会、佛图澄、昙延法师等八位重要的佛教人物的故事,最前面的一幅张骞出使西域图,是佛教徒根据张骞的史实改编加工的佛教故事。华尔纳把其中东晋杨都金像出渚故事画的主体部分剥走了。今天第323窟被剥离的壁画前面放了一张从哈佛大学拍回来的照片,也有一些出版物把被盗的壁画用电脑拼到整张图上。日本学者秋山光和先生调查对比过被盗部分和现存壁面,发现华尔纳用的化学药水损害了壁画,让壁画发黑。华尔纳在书里冠冕堂皇地说,剥取壁画是为了保护壁画,实际上他破坏了壁画颜料,也破坏了整体画面。

1925年,华尔纳第二次去敦煌,北大派了陈万里先生跟着他。华尔纳的翻译、燕京大学学生王近仁曾参与了华尔纳第一次敦煌探险。王近仁见华尔纳这次又准备了大量化学药水和布料,就偷偷跑到燕京大学历史系主任洪业家里报告。洪业告诉了教育部,教育部通知了甘肃的地方官。华尔纳探险队的先头部队到敦煌后,早已得知消息的当地军民,不让探险队动壁画一分一毫。华尔纳第二次没能进莫高窟,转头去了榆林窟,后来写了一本小书《万佛峡:一个九世纪石窟佛教壁画研究》,其实是一篇长文。

华尔纳拿走的第328窟供养菩萨,是敦煌彩塑里最好的一级品。原先是一对,一尊还在洞窟里,一尊被华尔纳拿走了。他还拿走一些佛像、经卷、画幡。二十年代华尔纳还能得到这么好的东西,可见王道士和当时敦煌人家里藏了很多东西。

哈佛大学赛克勒博物馆还有两件比较好的绢画,可能是王道士或敦煌的地方官早期送给达官显贵的。当时有很多被发配往新疆的官员路过敦煌,敦煌当地官员遇到这些被贬的官员,会请客送礼。这些官员有的很快回京,官复原职,就是京中说得上话的人了,所以敦煌官员会送最好的东西给他们。其中一幅十二面六臂观音经变画,有宋雍熙二年(985)纪年题记。还有一幅弥勒说法图,后晋天福十年(945)绘。这两幅绢画都是1943年温索浦(GrenvilleL. Winthrop)捐赠给哈佛大学的,都有单篇的研究著作和整体的记录。绢画在藏经洞里与外界空气隔绝,过了一千多年,颜色仍然保持较好,而莫高窟壁画的颜色氧化失真了。我们研究敦煌壁画的色彩,要多看这种颜色保持好的绢画。这些画可能是藏经洞最先拿出来的文物,很早就流散出来了。据斯坦因考古报告记载,好多绢画放在藏经洞的上层。由于王道士不懂得文物的学术价值,他挑东西,主要挑书法好的卷子。书法写得最好的往往是普通佛经,最没有学术价值。而斯坦因、伯希和专挑非佛教文献、胡语文献、绢画,他们拿的学术价值高的文书,恰恰是王道士不要的,这是当时中国文化界的悲惨之处。

到哈佛,顺便去了波士顿美术馆(The Museum of Fine Arts, Boston)。这里收藏着一幅敦煌藏经洞出土宋开宝八年(975)观音像绢画(图3),是端方旧藏。端方是清末大收藏家,曾任两江总督,我在讲德国藏品时说到,端方在出洋期间拓了且渠安周造祠功德碑。这幅绢画上有端方幕僚王瓘题记“严金清寄自兰州”。王瓘是清末篆书大家,端方的幕府里养了很多这样的文人墨客。严金清是甘肃官员,将这幅绢画送给了端方。这幅绢画有两个时间节点,一是宋开宝八年供养的题记,这个时间接近藏经洞封藏的年代;二是王瓘在光绪三十三年(1907)元旦的题记,斯坦因是1907年3月到了敦煌,而这幅画在斯坦因之前落入端方手中。因为这两个时间节点,这幅画对于推估藏经洞原来的情况有重要意义。绢画保存完整,经过辗转收藏,至今颜色鲜艳,是敦煌藏经洞的精品。这幅绢画的黑白照片发表在1929年8月11日《艺林旬刊》第59期。我为了收集敦煌吐鲁番资料,曾把民国时期可能与敦煌吐鲁番相关的杂志翻过一遍,特别是书法杂志,里面有很多珍贵资料。《艺林旬刊》是金城办的中国画学研究会的杂志,发表了很多敦煌相关的东西。我过去在北大图书馆看《艺林旬刊》,要看哪一页,只能看那一页,不让翻页,怕一翻给弄坏了,后来史树青先生通过天津美术出版社影印了《艺林旬刊》,我买了一本,翻起来就方便了。

图3 波士顿美术馆藏北宋观音像绢画(端方旧藏)

我也有机会走访纽约的大都会博物馆(The Metropolitan Museum of Art),这里的中国馆以山西广胜寺元代壁画最为知名,整幅壁画镶在中国馆展厅的一面墙上。该馆的敦煌吐鲁番收藏品有一些小幅的德国探险队所获克孜尔壁画和特灵克勒的于阗收集品。特灵克勒探险队后来由于缺乏资金,出售了部分所得文物,大部分文物在德国不来梅海外博物馆,有一批被纽约大都会博物馆、东京大学等几个地方买下。我们“重聚高昌宝藏”项目有一个成员在大都会博物馆东方部工作,她带我到库房里看了这些文物,大多是小件艺术品,其中有一件是曹元忠时期雕印的观世音菩萨像。这种单板的印刷品,敦煌有很多,有真有假,这件应该是真的。

二 普林斯顿大学收藏的敦煌吐鲁番文书

在普林斯顿大学葛斯德图书馆(Gest Library),我有比较重要的收获。1997年1月,我去普林斯顿大学拜访余英时先生,同时去了葛斯德图书馆调查敦煌吐鲁番文书。我很早就从葛斯德图书馆的馆刊上得知,馆内有一批敦煌吐鲁番文书残片。2010年,我的学生陈怀宇去普林斯顿读博士时,给这批敦煌吐鲁番文书编了一个目录。所以这项工作是接力式的,1997年的调查是第一步。

普林斯顿收藏的这批文书从哪里来的?大部分是张大千卖给罗寄梅,罗寄梅的太太又卖给普林斯顿大学的。罗寄梅曾任“中央日报”摄影部主任,二十世纪四十年代受常书鸿邀请,给莫高窟拍摄了大量照片。这批照片后来也放在普林斯顿大学,供学者研究,版权属于罗太太。我在普林斯顿时把这套照片翻看过一遍,罗寄梅的照片比斯坦因、伯希和的照片细致得多,有很多局部图,可以清楚地看到画中人物的服饰头冠。最近敦煌研究院赵声良先生帮普林斯顿整理出版了这套照片,一共九大本。

张大千1941年5月到敦煌,临摹历代壁画,为莫高窟重新编号,并获得一批文物。过去我们以为张大千只有敦煌文书,后来在葛斯德图书馆里看到了几十件有张大千印章的吐鲁番文书,应当是张大千从文物商贩那里买来,后转卖给罗寄梅夫妇的。这个量在吐鲁番收集品里算一个小有规模的藏品了。我从罗太太处买了一批文书照片,后来在我开的吐鲁番文书读书班上,按照专业把照片分给学生做研究。比如学考古的学生,我就给她们衣物疏的照片。这是一件高昌郡时期的衣物疏,我们知道高昌郡时期墓葬里带衣物疏的很少,这件很有研究价值。

有一件《唐西州高昌县下武城城牒为贼至泥岭事》,是高昌县发给下面的武城的令,我在《新见唐代于阗地方军镇的官文书》中用过这件文书。文书只剩七行,后半截残缺,文中说探人即唐朝的侦察兵在吐鲁番北面的鹰娑地方,也就是对敌前沿地带巡查侦探敌人的情况。这份文书短短七行,却写得很有画面感。

又有一件《天宝八载天山县鸜鹆仓牒》。天山县在今托克逊县,是从吐鲁番盆地去南疆要经过的一个县,此地在史籍里没什么记载,所以这些记载当地官府运作的文书显得非常珍贵。

普林斯顿还有很多文书断片,比如有几片可以整理出一个告身。告身是授官凭证,发布日期以及官位的部分会钤上排印,排印覆盖每一个字,以防修改授官日期或官位。这组断片中间第二条写了“开元廿三年十二月十四日”,后边几片里写有唐朝中书、门下、尚书省的官员的列名,都是大官人,有的名字见于史籍记载。

断片最多的是一组经义策问卷(图4),是唐朝学生写的作业,学生写好一题答案,空出一块留给老师写评语。细笔字迹是学生写的,粗笔字迹如“对”“通”“注虽得,错处大多”等是老师的评语。这组文书有十几件,内容涉及《论语》《孝经》《尚书》等唐朝学生学习的典籍。这些文书废弃后,家庭主妇废物利用,做成鞋底或鞋面,做葬具用品。其实它们对于研究唐朝的教育史,是很生动的材料。中国国家图书馆的刘波老师写过一篇文章《普林斯顿大学藏吐鲁番文书唐写本经义策残卷之整理与研究》,对此做了研究。

图4 葛斯德图书馆藏经义策问卷之一

普林斯顿大学收藏品里,有一部分是张大千在莫高窟北区发掘所得。他自己说是顺手捡的,实际上他做过发掘,我在《从羽田亨纪念馆到杏雨书屋》中讲《张君义勋告》时说过原委。莫高窟北区是僧众生活的僧房窟、修行的禅窟、仓储的廪窟、埋人的瘗窟。上层的瘗窟有许多随葬品,比如《张君义勋告》就是张君义的随葬品。彭金章老师到敦煌后,把莫高窟北区的洞窟全部做了考古发掘,清理到生土层,发现了大量西夏、元时期的文书,有回鹘文的、西夏文的、藏文的、汉文的,数量多到八开的图录可以印成好几卷。瘗窟随葬品的年代更早一些,其中发现了写有李轨大凉政权年号的衣物疏,隋末唐初的,非常珍贵。北区最北端的第464、465窟,有上下三层,其顶层在元代是个印回鹘文经典的印刷所,后来顶层坍塌,文书和木活字塌到了中层。斯坦因、伯希和对其做过比较粗浅的挖掘,伯希和拿走了一百多个木活字。张大千在敦煌两年多,虽然不是考古学家,但是不时去发掘点东西。这些汉语文书、回鹘语文书(图5)还有很多世俗文书上有张大千的印章,可以肯定是张大千得来的。大阪大学的松井太、新疆大学的阿伊达尔老师做过相关的研究。

图5 葛斯德图书馆藏莫高窟北区出土回鹘文写本

有个麻布经帙,材质比较差,写有“第十一帙”,钤有“瓜沙州大王印”,或者叫“瓜沙州大经印”,有两个读法,可以确定是敦煌的经帙,与敦煌研究院藏的两个麻布经帙非常相似,我在《敦煌藏经洞的性质及其封闭原因》一文脚注里提到这两个经帙。

我还去了普林斯顿大学美术馆,这里也有一些收藏,有一些辽代文物非常好,但是其收藏的索写本《道德经》是敦煌学界的一个公案,真伪有很大争议。文书上有“德化李氏凡将阁珍藏”印章,有黄宾虹和叶恭绰的题记,原为香港收藏家张虹所有。写卷在张虹手中时,叶恭绰告诉饶宗颐,张虹手中有一件好东西,你去研究研究。饶先生写了一篇长文,发表在香港大学的《东方文化》杂志,这也是饶先生第一篇研究敦煌写本的文章。我在调查李盛铎收集品时,看到周珏良先生在一篇文章里写道:“当时天津有一陈某,听说是李木斋(盛铎)的外甥,见过李氏所藏的敦煌卷子。他精于书法,所以造了不少假东西卖钱。我曾见过一卷近一丈长的仿隋人写经,若不仔细看,几可乱真。……现在流传到海外的所谓索写本《道德经》,从字迹上看来,也很可能出自此君之手。”我在《李盛铎藏敦煌写卷的真与伪》一文中引用了周珏良的这段记述。饶先生看到文章后将信将疑,后来他没把考证《道德经》的文章收到他的敦煌论文集里。

索写本《道德经》文末落款“建衡二年庚寅五月五日燉煌郡索写已”,建衡是三国孙吴的年号,比现存所有敦煌卷子的纪年都早。普林斯顿大学买下后,牟复礼(Frederick Mote)教授发表了一篇文章:The Oldest Chinese Book at Princeton。但学界对它的真伪有很多看法,它有两个可疑的地方,一是建衡二年的落款,敦煌在三国时属于曹魏,敦煌的索却用孙吴的年号,显得不合常理。二是文中写了“太上玄元道德经”,《老子》最开始被列为子书,进入道教,被称为《道德经》要晚一点,被拜成《太上玄元道德经》则晚至唐代,与建衡二年时间不符。也有人认为这件是真的,有一位研究汉简的美国学者提出,索写本《道德经》的注和马王堆出土《老子》的注很像,这个注不见于别处。关于这个卷子,有各种观点,我都列在这里。

以上是我在普林斯顿大学的收获。之后,我去了华盛顿的美国国会图书馆。过去王重民先生在那里帮忙编善本书目录时,著录过五六卷敦煌卷子。葛斯德图书馆馆长、普林斯顿大学国际中文善本书书目编撰项目总编艾思仁(S. Edgren)先生告诉我,美国国会图书馆后来又陆续入藏了一些敦煌文献。我得知消息,去往美国国会图书馆。接待我的是一位华人模样的老先生,见了我开玩笑地说:“你来找敦煌卷子,敦煌卷子都给斯坦因偷到伦敦去了,我们这哪有?”其实他们是有一些的,那次给我看了几件。后来李孝聪先生受美国国会图书馆邀请去编纂馆藏中文古地图,我托他打听已知敦煌文书之外有没有其他卷子。他找到当时中文部主任居密,居密把一整套照片给了我。其中比较好的有两个写经,一个北魏的,一个唐朝的,后面有罗淳曧民国四年的题跋。罗淳曧是广州的收藏家,好多敦煌吐鲁番卷子里有他的跋,比如藤井有邻馆出售的北馆文书、杏雨书屋的素文珍藏里都有。这两件是普通写经,没有太高的文本研究价值,但对于研究敦煌文献流散有一定的意义。

三 弗利尔美术馆的于阗公主供养画像

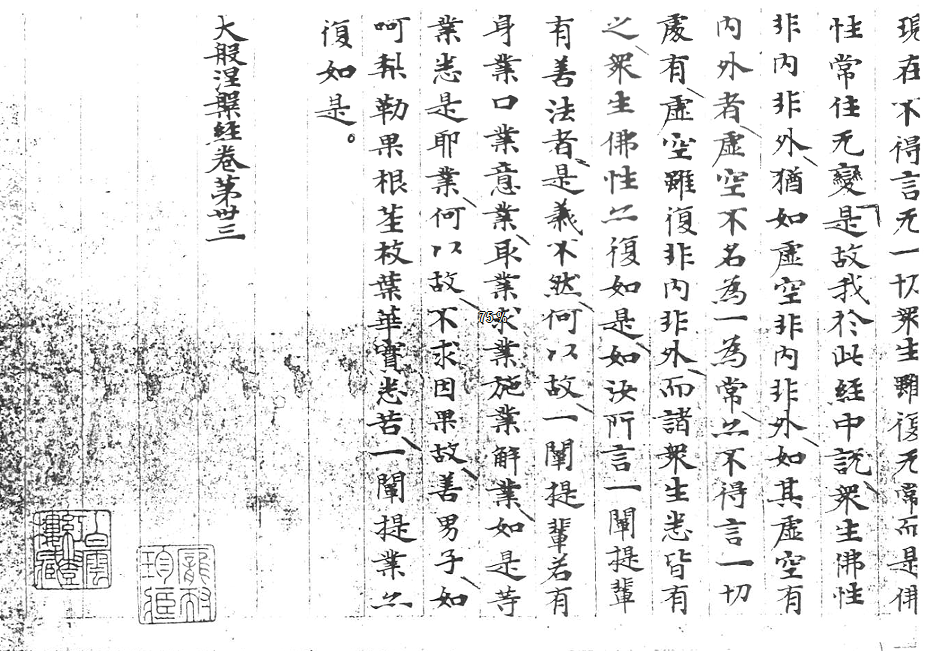

华盛顿之行,我们还去了弗利尔美术馆(The Freer Gallery of Art,图6)。弗利尔美术馆和赛克勒博物馆是联合体,共同组成美国国立亚洲艺术博物馆。弗利尔美术馆的张子宁接待了我,他给我看了民国甘肃官员许承尧旧藏的一件《大般涅槃经》(图7)。许承尧是安徽人。民国初年,安徽人张广建任甘肃督军,拉了一批安徽帮到甘肃当官,这些安徽籍官员手中多少收藏了一些敦煌写卷。许承尧也是张广建的手下,他辞官回安徽后,转而研究乡邦文献,就把敦煌卷子全部出售了。现在安徽博物院有一批很好的敦煌文书,还没有系统地发表过。

图6 弗利尔美术馆

图7 弗利尔美术馆藏《大般涅槃经》卷三十三

弗利尔美术馆还有一件藏川述《十王经》写本,上有翁方纲题跋,是从庐山的寺庙里流散出去的,不是敦煌藏经洞的。我把这个信息告诉了张总老师,后来他去弗利尔美术馆把这件《十王经》整理出来,发表在《敦煌吐鲁番研究》上。

我去弗利尔美术馆,最重要的目的是调查叶昌炽旧藏绢画。叶昌炽是晚清著名金石学家,1902年至1906年任甘肃学政,巡行甘肃各府州县,按试诸生,考核教官,但是他巡行范围不出嘉峪关,没到敦煌县(今敦煌市)。如果他到了敦煌,以金石学家的眼光,一眼就能看出藏经洞文献的巨大价值,敦煌宝藏可能不会落入外国人之手。但是话又说回来,伯希和在乌鲁木齐看到一个敦煌卷子,放下原来的目标吐鲁番,直奔敦煌,而中国的知识分子被清朝锁在书房里三百年,缺乏西方考古学者的进取精神。叶昌炽错过藏经洞,一是因为他巡行没到敦煌,另一个原因是敦煌县令汪宗翰给了他错误消息。汪宗翰说敦煌藏经洞里只有几百件,被道士分掉了,没多少东西了。其实这是王道士骗人的话,叶昌炽信了。当时的中国文人缺少今天考古学家挖到生土层的精神。现代的学者,比如像我满世界寻找敦煌,尽自己的能力刨根找到底。

叶昌炽是学部派来的大官,甘肃当地的官员士绅竞相给他送礼。据《缘督庐日记》记载,1904年9月29日,敦煌县令汪宗翰送叶昌炽一幅宋代绢画,一部写经。绢画《水月观音像》有乾德六年(968)题记,是宋朝初年的,属于藏经洞晚期的文物。写经三十一页,叶昌炽日记说是梵文,其实叶昌炽不认识梵文。根据目前发现的敦煌梵文写经和于阗文写经都用婆罗谜文所写的情况判断,这件可能是于阗文写经。二十世纪初的中国知识分子还不知道于阗文这回事儿,可能将于阗文误认作梵文了。这三十一页的写经如今不知所踪,如果发现了,做一个博士论文是可以的。

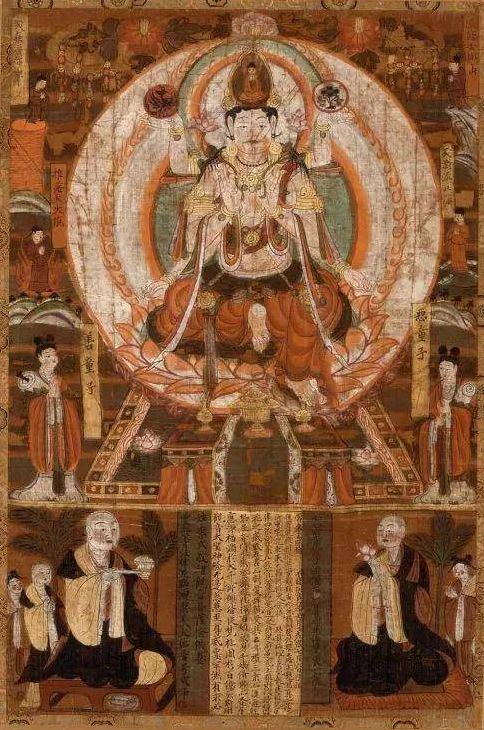

同年10月13日,敦煌王宗海以同谱之谊送叶昌炽塞外土特产,又唐人写经两卷、画像一帧,皆莫高窟中物。叶昌炽收了书画,土特产退了回去。写经一件是《大般若经》一百零一卷,现在也不知在哪里,还有一件是《开益经》残经。画像上画了南无地藏菩萨、五道将军、道明和尚,下方有一个妇人拿着花,旁题“故大朝于阗金玉国天公主李氏供养”。这幅于阗公主供养的《地藏菩萨像》就是我寻找的目标。

叶昌炽晚年将收藏品出售,两幅绢画归浙江吴兴蒋汝藻的传书堂所有。蒋汝藻雇了王国维编藏书目录。王国维给两幅绢画写了两篇跋文,刊于《观堂集林》卷二十。据王国维跋文,乾德六年画像的题记已有残缺。叶昌炽家里保存条件差,烂掉了,有些字不全,现在记载绢画信息最全的是叶昌炽的日记。1925年,蒋汝藻因实业亏损出售藏书,两幅敦煌绢画流入上海书肆主人金颂清处, 1930年被一日本人买走。买画的日本人是谁呢?是山中商会的人。《水月观音像》早在1953年就在美国的出版物中发表了,说明收藏于弗利尔美术馆,《地藏菩萨像》却一直没有踪迹。

我很早就注意到《地藏菩萨像》。我的第一篇学术文章,是和张广达先生合写的《关于唐末宋初于阗国的国号年号及其王家世系问题》,里面讲到了这幅画。当时我们没见过这幅画,是根据《观堂集林》王国维跋文写的。我一直想看到这幅画。我猜测,既然《水月观音像》在弗利尔美术馆,《地藏菩萨像》很可能也在那。1997年终于有机会去弗利尔美术馆了,我把叶昌炽日记、王国维题跋,《兰州学刊》有关金颂清的记录,复印了一整套,拿给张子宁看。他不动声色,带我进了库房,先看到了《水月观音像》,有些题记的字烂掉了,不全了,但是整体保护得非常好,颜色非常鲜艳。然后看镶板另一处,《地藏菩萨像》果然也在(图 8)。入藏档案显示,前者是弗利尔美术馆1930年从纽约购入的,《地藏菩萨像》是1935年购入的。两幅画进入弗利尔的时间不一样,但是大致的脉络是全的。张子宁说,过去不敢发表《地藏菩萨像》,是因为绢画保存非常好,十分清新,看过的人不少觉得是假的。

图8 弗利尔美术馆藏于阗公主供养地藏菩萨画像

据我考证,《地藏菩萨像》是藏经洞年代最晚的绢画。于阗国叫金玉国是公元 982年以后的事,这幅画是公主去世后画的,年代可能更晚。藏经洞于十一世纪初封闭,这幅画当是年代最晚的画。我和于阗金玉国天公主的缘分起于我的第一篇文章,那篇文章1982年完稿,1997年我终于见到了这位公主的真容。我在《叶昌炽:敦煌学的先行者》里写道:“ ‘公主’安然无恙,色彩如新,使人激动不已。”

满世界寻找敦煌的故事就给大家讲到这里,谢谢大家。

(附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上,根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作。)

【本文原刊于《文史知识》2023年第8期,澎湃新闻经授权刊发】