专家观点

许宏:从考古学看,二里头极有可能是夏代文化,但不能肯定

在很长一段时间,考古学似乎是象牙塔里的学问,它高深莫测,与公众很遥远。考古学者的著述最主要的是考古报告,读者仅限于考古学同行和历史研究者。考古学者一头扎进考古工地,整理自己的研究成果,不与公众相往来。尽管每年的“十大考古新发现”也有媒体报道,但考古学作为一门学科,颇有崖岸自高、孤芳自赏的姿态。包括岳南在内一些作家所写的考古发现类纪实著作,尽管也有一批读者瞩目,但专业的考古学者很少直接面向公众写作或交流。

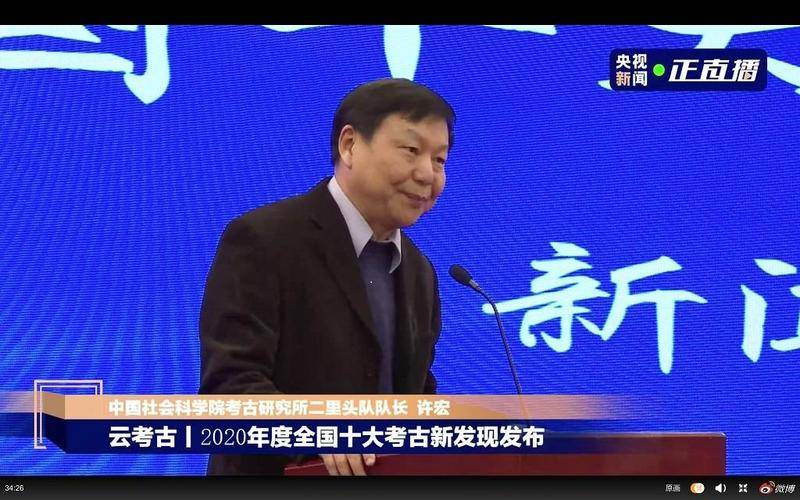

作为社科院考古所二里头发掘队前队长(1999年-2019年),许宏改变了这一现象。在专业的考古报告之外,他以深厚的学术积累和长达二三十年的考古发掘经验,直接写作面对公众的普及型著作,此前出版的《最早的中国》《何以中国》《大都无城》等著作都备受好评。此外,他还开通微博,长期与公众直接交流,迄今为止已经有100多万粉丝,是不折不扣的大V。

近日,许宏的著作《发现与推理》面世。本书隐含着许宏作为一位资深考古人的学科反思:考古,需不需要有想象力,以及在多大程度上运用想象力?假如没有想象力,很多考古发现便无从谈起;然而,过度解读甚至误读,又往往差之毫厘、谬以千里。考古学者该如何与无言的地下遗迹进行对话?这不仅依托于文物的发现,考古学者自身的专业敏感与推理能力也很重要。书中追述了几场重大考古事件的始末,不仅以亲历者的视角,呈现出考古现场的复杂性和魅力,也对几则著名的考古“悬案”重新展开考察,以专业者的慎思明辨澄清了其中的是是非非,提炼出极具启发性的学术思考。

就本书涉及到的问题,如二里头是不是夏代文化等问题,《燕京书评》专访了许宏。

许宏,1963年生,中国社会科学院考古研究所研究员。

从事中国早期城市、早期国家和早期文明的考古学研究。

面向公众的著作有《最早的中国》《何以中国》《大都无城》《东亚青铜潮》等。

▌中国考古学诞生百年:从阳春白雪到公众考古

燕京书评:在你之前,很少有考古学者以专业为背景,写作一些普及型的考古研究性著作,你的《最早的中国》《何以中国》《大都无城》引发了读者的很多好评,而这本《发现与推理:考古纪事本末(一)》也让人读起来津津有味。我感觉,你写这类著作,潜在意味似乎是倡导一种理性、客观认识中华文明、认识中国历史的态度。你具体是怎么想的?

许宏:一些出版人说,现在跟考古相关的书有三大类。第一类是阳春白雪,像我主编的《二里头1999-2006》,五大本卖2000块钱,印上1000套出头,全球范围内就不用再重印了。这种书跟公众没有关系,但它是考古人安身立命之本。第二种,就是把各种中国考古大发现攒起来的书。第三种介于二者之间,就是像我这样田野考古一线的考古人撰写的考古发现背后的故事,这类书虽然不多,但从社会效应来说,好像很看好,好多出版人都希望能出这样的书。

我自己认为,写这一类书是时代的产物。你之前也采访过考古学界一些老先生,我们是站在他们的肩膀上。包括我在内的一些学者认为,中国考古学处于一个剧烈的转型期,除了学科内部的若干变化外,那就是从象牙塔学问转向面对公众。这在我个人身上具有典型性。1996年,《读书》杂志主编汪晖组织李零、陈平原、葛兆光、陈星灿等人搞过一个笔谈,讨论“考古学与人文知识问题”。我们现在的所长陈星灿先生发表的那篇文章,题目就是《公众需要什么样的考古学》,我当时深以为是。他们几位学者共同提出了对以前考古学的不满,因为以前的考古学跟公众渐行渐远。

今年,正好是中国考古学诞生百年。在百年前,考古学是作为一个显学出现的,因为它诞生于古史辨和西风东渐的氛围下,在故纸堆里已经没法进行文化溯源的工作了。而当时需要解答的大问题是:我是谁?我是怎么来的?中国是怎么来的?中国考古学,恰恰是在那个时候应运而生。本来,考古学首先应该回答公众特别关注的问题,但在后来这几十年,我们花了大量的功夫在做这种解读无字地书——就是如何来做话语转换的工作。如何土中找土,做土遗址发掘研究。我们的前辈那几十年(包括我们在内)都在这个探索过程中。这样就给人感觉,我们逐渐钻进了象牙塔。

随着国家社会经济的发展,衣食足然后知礼节,全民的文化素养普遍提升(当然这是一个任重道远的过程,现在相当的不够)。在这种情况下,就需要面向公众的考古学。但是,我当时就认为,这并不是所有考古工作者都需要考虑的问题,只要一部分人考虑就可以——像我这样是执著于田野,在学术风格上严谨到偏于保守的考古人,好像不在其中。尽管以前我是一个怀有作家梦的文学青年,但严肃的学科专业训练把这点文学色彩几乎消弭殆尽——因为考古报告编写是八股,不允许用过多的形容词和带有文学色彩的文字。我的文学偏好,就被压抑了。

随着我1999年被任命为二里头队队长,加上大的社会形势下公众考古开始萌芽,我作为一个考古人越来越浓重的社会责任感被唤起。在2008年,中国社会科学院研究生院成立30周年之际,组织出版了一套书《三十年三十人》,我的笔谈是《发掘最早的“中国”》,不料受到好评。考古学本来特别专精,是象牙塔的学问,能够得到人文社会科学领域学者的认可,这多少有些出乎意料。考古学搞的这些东西,和其他兄弟学科一样;如果再提高一个层次的话,大家做的都是人学,是关于人的学问。古今一理,大家考虑的问题相同,这给了我信心。

与此同时,科学出版社文物考古分社的社长闫向东先生也找我约稿。他是考古专业毕业,我们本来有关于学术的合作项目。他积极地鼓动我,写面向公众的考古学图书,希望搞成一个“考古队长讲故事”系列。我说,我安身立命的资本是写考古报告,这些东西我不太感兴趣,也没有时间和精力。但他说,这不矛盾,可以相辅相成。然后,我说有没有样书可以借鉴,他说没有,你写出来就是样书。

从2007到2009年,我就写了《最早的中国》。科学出版社把它作为建国60周年的献礼书。尽管如此,这本书形式上是生动活泼的,但我作为学者,学术态度上是严谨甚至是偏于保守的。我一发而不可收拾,就这么写下来了。我从中意识到,自己有一定的话语转换能力,能够把阳春白雪的东西讲明白。当然,《最早的中国》比较青涩,后来这几本也偏学术。像《大都无城》我都没敢想,居然被“华文好书”评为“评委会特别奖”。获奖理由大致是说,都邑布局虽然是一个小侧面,但牵动了中国历史的大脉动。这个评价,让我觉得外边天地很广阔,后来就逐渐出圈了。

2008年,我到美国UCLA罗泰教授那儿做了三个月的访问学者。2009年回来,元旦开始我就玩起了博客,这样就又开了一个窗口,跟公众一起来谈考古。

作为一个严肃的考古人,我希望把真实的一面,包括考古人的思考,考古究竟是做什么的等方面的东西告诉大家。你暂时不懂,暂时读起来有些难度都是很正常的,但我不能媚俗,我要把其中的逻辑甚至常识、学理或者推导过程呈现出来,我得告诉你考古人究竟是在怎么破解历史的真实,我们的长处、缺陷和不足在哪儿,我们能够说清楚什么,不能够说清楚什么。我希望从这个角度来跟大家交流。在微博上,平时大家就说,许老师的微博是知识帖。我发的肯定是知识帖,我知道的我会马上回答你,不大清楚的我查一下资料,我会告诉你这个东西应该怎么看,甚至告诉你出处,这些东西是靠谱的。但是,我还觉得有点不足,我说我那岂止是知识帖,我那是思想帖,充满着我对学术的认识。我一直在谈的是思想问题。

扫码可去中图网购买

▌搅局者许宏:二里头与夏都之间的是非争议

燕京书评:你从1999年-2019年任社科院二里头考古队队长,你不赞同地方政府直接以“二里头夏都遗址博物馆”命名,认为“夏都”这两个字带有极大的不确定性。从学术的角度来说,立论、命名必须严谨,地方政府出于历史文化资源和旅游等因素的考虑,采用了现在的命名。如果实事求是,它可能存在怎样的风险?

许宏:按理说,我在微博上有100多万粉丝,现在一直能坚持发声。我一直遵循的原则,就是学术问题。但是,你也知道现在的社会思潮。以前,我们说上大学愿意学考古叫上了贼船,躲进避风港;但现在根本谈不上,任何历史都是当代史,现在你也意识到考古学过热。作为一个严谨的考古人,我实际上更多的不是欣慰,不是高兴,而是觉得在这种过热的过程中,是不是应该有一定的冷思考。

关于二里头博物馆的命名,国家文物局在回复河南省有关部门的批文中,不建议在遗址博物馆的馆名中出现“夏都”字样,我在微博中也转发了,理由就是我们所谓的“夏”,应该是狭义史学范畴的概念,但我们现在只能把它作为一种推论、假说或者可能性,它带有一定的不确定性,是属于需要探索的问题。如果把一个不确定性的东西放在一个非常明确的博物馆馆名中,是不是需要慎重?正如作为全国重点文物保护单位的二里头,我们不能把它定名为夏都斟鄩遗址一样。它的定名,应该反映其真实属性,而我们现在能够确认的其最本真的性质就是青铜时代的王都。

以前,我还称赞过三星堆遗址博物馆的命名。岳南先生在他的书里披露一些细节,为了这个命名,大家持续争论是不是把蜀文化加在命名中?最后决定不加,三星堆就是三星堆,三星堆是独一无二的,三星堆是不是和蜀文化能挂上钩需要进一步讨论。夏和二里头,是同样的问题。现在媒体上有人有意无意曲解我的意思,我没有在任何场合否定过夏的存在;我认为,这是一个既不能证真又不能证伪的问题,是甲骨文那样当时带有自证性的文书材料出来之前不可能解决的问题。在这种情况下,二里头就是唯一一个非常大气的名称,不能因为我们的公众暂时不知道二里头是什么,就用其他的称呼来替代。良渚能够申遗,一个最大的特点是完全依靠考古人的努力,没有任何古代文献的依托,得到了国际学界的认可。二里头,同样是这一问题。但良渚偏早,它是纯史前的,像二里头和三星堆都进入了所谓的原史(proto-history)时代。这个时代在后世文献中有些扑朔迷离的记载,属于追述,这就更增加了问题的复杂性。按我的一个不倒翁的说法,在上古史和考古学领域,到目前为止,我们不能排除任何假说所代表的可能性。二里头极有可能是夏,最有可能是夏——现在我还这么认为,这是最能自圆其说的一个观点。但是,我们现在还不能说肯定就是夏,这是我和有些学者在学理认知上的不同。

至于你说的这种风险,我觉得在文化人中意识到这个问题非常难得,而这种人非常少。很多人不认为有什么风险。如果我们在汉字文化圈或者是简体汉字文化圈里边自说自话,你想怎么说就怎么说。如果认为我们中华文明是全球文明的一个组成部分,还是要和国际学术界对话,那么这些问题是不是就应该有一个大家都能认可的认知体系和话语平台?现在二里头在申遗,看看我们怎么运作,我们有没有足够的文化自信,能够用夏这样一个概念给二里头来申遗并获得成功。这是一个试金石。但我们知道,考古学现在能说清楚的,肯定比不能说清楚的要多得多。如果什么东西都能说清楚,那不管是多大的权威和大咖,都要打一个大大的问号。这些明摆着是常识性的问题,是普通的学理问题,但有学者就认为现在大概95%的学者都已经认可了,怎么居然还有像许宏这样的搅局者呢?

1977年登封告成遗址会议在中国考古学史上浓墨重彩。以前认为,二里头是商汤亳都。邹衡先生在会上横空出世,成为一匹黑马。他提出,二里头应该是夏。所以,北大孙庆伟教授在他近年的学术史著作中,专门用了一个小节描写“搅局者邹衡”。邹衡先生提出,二里头是夏,当时大家都接受不了,群起而攻之。在后来夏商周断代工程中,邹衡先生则得意于他的观点成为多数派了。那么,“真理往往掌握在少数人手里”,这句老话过时了吗?

现在的“搅局者”就是许宏。所谓的共识和主流意见,究竟在多大程度上更接近于历史真实?从徐旭生先生1959年发现二里头开始,到邹衡先生1977年提出二里头是夏,再到上个世纪90年代末期,夏商周断代工程又不太认同邹衡先生的意见,因为邹衡先生认为只有二里头才是夏。但后来的碳十四测定结果显示,二里头文化的上限大约是公元前1750年,不够夏的年数,夏的始年被定为公元前2070年,那就是龙山时代晚期了。那么,这些所谓共识和主流意见,不是一直在三十年河东三十年河西吗?难道现在最新的共识和主流观点,就更接近于历史的真实吗?在这种情况下,我这种不认可能够定论的声音成了少数派。我说观史需要距离感,都留给历史吧。二三百年之后,大家再想一想许宏当时是怎么说的,看一看许宏白纸黑字怎么写的。所以我说,我不在乎当代人怎么看我,隔一段时间大家再看——这是我在学术上的文化自信。

▌“夏商周断代工程”:政治没有干预学术,引发争议而不定论是进步

燕京书评:你是“夏商周断代工程”的参与者,2001年《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告·简本》面世之后,在世界学术范围内都引发了巨大争论,并引发了很多的批评,详细的报告一直没有出版。作为考古学者和参与者,你怎么看待这一现象?

许宏:按理说,这是个很简单的问题。人文社会科学的问题,不可能靠着一个“工程”,在短时间之内“毕其功于一役”。而且,夏商周断代工程在结题的时候,也说我们这是最优解,而不是唯一解。当然,有一些人认为,最优解也是你们这几个人认为的最优解,不是我的最优解。根本原因在于工程探索夏商王朝的时间基点是武王伐纣,而围绕“武王伐纣”这个历史事件究竟发生在哪一年,就有44种观点,年代相差112年。

所以有学者就说,夏商周断代工程结题之日,就是全面内战爆发之时——这是当时的预测。我倒是比较乐观,觉得可以正面来看这个问题。我认为,这恰恰是我们学界和社会的重大进步。早年郭沫若先生以国家领导人之尊,他的“战国封建说”占领了教科书,其他先生基本上不要再讲话了。而现在国家博物馆的“古代中国陈列”展序就开宗明义地说,我们不采纳夏商周断代工程年表,仍然是夏约公元前21世纪到公元前17世纪。对岸的宝岛台湾,前几年“中央研究院”请我去参加第四届汉学大会。当时,台北故宫博物院有“敬天格物”玉器大展,我看到那个序厅里边夏商周断代工程年表非常醒目,这不是非常好的百花齐放和百家争鸣吗?

对我们来说,夏商周断代工程当然是个好事,历史学界及考古学界以前根本没有得到过这样的支持,政府拿1000多万来做这个攻关项目,这是经费上的支持。大家以前的研究都是各自为政,现在学科划分越来越细,说好听是学科碎片化,说句不好听的话就是鸡零狗碎。“中央研究院”历史语言研究所是搞民族学的、搞语言学的、搞人类学的、搞考古学的、搞历史文献学的……大家都是同事,只要在一个单位,大家就会有更多的交流和沟通。现在连我们中国社会科学院考古研究所和古代史研究所,连北大的考古文博学院和历史系,基本上都是各做各的研究。在这种情况下,能够以国家之力把各个领域的精英拢在一起,然后给经费,让他们来争吵,这当时是一件好事。我觉得,那些老先生非常难得,大家为一个学术问题激烈的争论,到最后年代测定这一块,5个数据跟50个数据当然不一样了,去掉一个最高分,去掉一个最低分,那肯定更接近于真实,这都是有益的。我作为参与者,那时大概就相当于排长这一级吧,是具体干活的。最初参加偃师商城的发掘,后来才被调到二里头当队长。对于有些质疑,我也敢说,夏商周断代工程在学术上、结论上没有来自于领导层的干预,都是专家们研究的结果。我认为,政治没有干预学术,而是让参与的学者放开了说,这完全可以肯定。

至于你说的详细成果报告,我们圈内叫“繁本”,20多年还没出,这其中有原因。很遗憾的是,夏商周断代工程的四位首席科学家已经有两位驾鹤西去了,而夏商周断代工程办公室也基本上停止工作了。繁本没出来是非常正常的事儿,因为在简本之后,首席科学家之间关于相关问题就有不同意见,这也是非常正常的事。我们有同事就开玩笑说,让20多个学者一个人出一本书,各抒己见,不就行了嘛。这本来非常正常,非常合适,但一旦是国家级工程,就得有个说法。这就像我刚才说的,在上古史和考古学领域,许多问题具有不可验证性,暂时解决不了。所以说,就该是有一份材料说一分话,疑则疑之,不疑则无当代之学问。要是有这样一个理念或者是最基本的科学原则,就不会对这些问题产生过度的不理解,这是非常正常的事儿。路还远,有待于我们进一步探究。

▌二里头姓夏还是姓商:狭义史学的族属概念有待于考古的检验

燕京书评:《发现与推理》用三篇文章讲述了偃师商城的发掘和命名,以及围绕这一考古挖掘产生的学术争论。如你所述,一些学术外的因素卷入了争论。很多人认为,偃师商城是商代的“西亳”。你认为,郑州商城为主都城,偃师商城是“军事色彩浓厚且具有仓储转运功能的次级中心或辅都、副都”。“西亳”说的推理引用了文献记载与考古发掘对应,你的立论似乎完全以考古发掘为依据,这是否意味着这两种推理方法,你更青睐于后一种(考古学本身的自证)?为什么?

许宏:从研究取向、研究方法和学术理念上来看,对于上古史的探究,基本上有三种类型。第一种是以文献为本位,梳理延续了2000多年的历史文献,这个工作到目前为止都有必要继续做,因为理解和认知在不断更新,新的文献也还在出土,战国简牍还有关于夏商的记载。第二种是考古学诞生之后,把文献和考古材料相结合,就是我们所谓的对号入座式研究,或者叫殷墟的传统之一。由于我们有丰富的文献典籍,后来形成了证经补史的情怀和研究方法,蔚为大观。第三种是考古本位,属于少数派,我是其中的一员。我认同罗泰先生介绍的西方学者的研究思路,总结起来应该叫“分进合击”。历史文献学和考古学,先各自做好自己的本职工作和本体研究,然后在材料丰富的基础上慎重整合,而不宜轻易的做对号入座式的比附。

我一直在强调,我从《最早的中国》到《何以中国》到《大都无城》,都是考古人写史,这意味着屁股决定脑袋,我肯定是从我考古人的角度来考虑问题的。也就是说,如果你还认考古学是一级学科,你还认它具有相对的独立性,而我们解译的是无字地书,那么请允许我在没有当时文字材料的基础上,运用一整套解译方法和逻辑推导过程,从我们的角度先做好扎实的工作,而不是一头陷到狭义史学范畴的概念里面。

比如说夏和先商,你得跟我说是哪个先生口中的夏和先商,你要说是邹衡先生的夏还是李伯谦先生的夏,那是完全不同的概念。你要说先商,是张光直先生的先商,还是邹衡先生的先商,那差别大了。所以说,狭义史学范畴的概念具有极强的相对性和不确定性。但是,“二里头文化”“下七垣文化”是唯一的、排他的,都不宜过早地用“夏文化”“先商文化”等概念来替代。考古学文化是已知的“实”的存在,而狭义史学的族属概念则是我们的的一种解读和阐释,相比之下是“虚”的、有待于检验的,我们即便给它对号入座、穿衣戴帽,也是一种偏于主观的推论和假说而已。我一直坚持这样的理念。

在这种情况下,“郑亳说”和“西亳说”形成了两大阵营,甚至有学者还认为是两大学派,说“郑亳说”(认为郑州商城是商代的亳都)的大本营是在北大,“西亳说”的大本营在中国社会科学院考古研究所,而主战场在河南。把它上升到学派的这种高度,我是接受不了的。什么是学派?学派是思想层面的概念,而“郑亳说”和“西亳说”都是可知论,两者都认为在当时的文字出来之前就可以对号入座,把没有文字的考古遗存跟古代文献中的某个国族对应上,不同的只是两者认为哪一条文献可信,其他那些不可信。相对来说,我才是两方真正的对立面,是有条件的不可知论者。也就是说,在像殷墟甲骨文那样带有自证性的当时的文书材料出来之前,这一问题是不可知的。如果认为社科院考古所是“西亳说”的大本营,那么我就是一个叛徒。日本NHK的记者就曾经问我说,许老师,日本的杂志说中国社会科学院考古研究所认为偃师商城是西亳,这个表述对吗?我说不对,你得说中国社会科学院考古研究所的哪位学者认为偃师商城是西亳,我就不认为它是。一个单位,也就是一个研究机构或大学是由不同的人组成的,学术观点只能是学者个人来秉持的,怎么能是一个单位的人都是一样的学术观点呢?

我担任二里头考古队队长之初就有人问,你作为二里头第三任队长,怎么看二里头的性质问题?我说,第一任老队长赵芝荃先生一开始完全接受徐旭生先生的观点,认为二里头的晚期是商,后来赵先生的观点就接近于邹衡先生了。有人认为,这是赵芝荃先生向北大投降了。而我的前任郑光先生从赵芝荃先生那里接手,继续执掌二里头,他坚信二里头第二期开始就是商了,所以二里头的主体是商都。有人说,赵芝荃先生是投降派,郑光先生属于死硬派,以不变应万变。而我作为二里头第三任考古队长,我说我不知道,有人就开玩笑说,你们是九斤老太,一代不如一代。我说对,这恰恰是中国考古学学科走向理性,走向成熟的表征和缩影,我们已经不执著于二里头姓夏还是姓商这个问题了。我的提法是,暂时不知道二里头姓夏姓商,并不妨碍我们对二里头在中国文明史上地位的认知。什么是最主要的?我在《发现与推理》里边介绍了不少,有那么多“中国之最”在二里头被集中发现;我作为二里头第三任队长,这20年那些不动产方面的重大突破,那才是二里头真正的历史意义和价值所在。

回到偃师商城,如果加以比较,偃师商城没法跟郑州商城比,如果要是说商王朝有一个主都的话,只能是郑州商城。我作为一个考古人,就是要从考古材料出发来做这样的思考。我一方面对赵芝荃先生充满敬意,我是薪火相传者,是他的学生,他对我极好,很欣赏我,我在偃师商城和二里头这两大都邑上继承了他的衣钵。但在学术观点层面上,在学术认知上,“我爱我师,我更爱真理”。

▌考古学是门残酷的学科:研究对象跟车祸现场和命案现场非常相像

燕京书评:你曾经引用苏秉琦先生的话,“你想到什么,才能挖到什么”。在《发现与推理》中也谈到,你在二里头的考古发掘中也利用了想象和推理,并且在后面的发掘中得到了证实。如果以你数十年的考古发掘和研究工作来看,发现、推理和想象这三者是什么关系?

许宏:我前面说过,我之前是一个文学青年。但现在,已经接受不了写虚构作品了。我觉得考古更有魅力,考古有两大美:第一是发现之美。考古学是一门残酷的学科,新的考古发现在不断完善、订证甚至颠覆我们既有的认知,这就衍生出考古的第二大美:思辨之美。所以,我深深地尝到了思辨之美、思辨之乐。

像我这种严谨到偏于保守的学者,按理说应该跟想象无关。但是,我又爱把考古学这门行当比喻为侦探。因为我们的研究对象跟车祸现场和命案现场非常相像,呈现在我面前的是一些断片、支离破碎的东西。如果你不用逻辑推导,甚至一定想象力的话,你就没法把这些材料串联成一个证据链。在这种情况下,思辨、推理非常重要,考古必须得有这些方法才能深入一步,才能成为我们的研究对象。如果你把所有的东西完全没有逻辑线索介绍给学界公众,那给人家的还是碎片让人什么都看不懂。但是,我们要明白,考古遗存可以说是一种真实存在,一块陶片或一个房址是实的,一旦进入推理和想象、阐释和复原,就进入到仁者见仁、智者见智的“虚”的层面。

我刚才已经说了,我们不能排除任何一种推理假说所代表的可能性,而可能性和可能性之间是不排他的。也就是说,文物是不会说话的,得由我们考古人来代言。按照著名考古学家张忠培先生的说法,我们考古人就是要代死人说话,把死人说活。但是,每个人代死人说的话都不一样,这就是我一直在强调的,我们的研究和阐释具有相对性。作为一个靠谱的考古人,就一定要自警、自省、自惕。在某些层面上,有些问题考古根本解决不了,因为我们的学科是有局限性的。我历来强调,无论是一个人还是一个学科,当他认识到自身不足的时候,才是这个人或者这个学科走向成熟的标志。如果没有这种敬畏之心和自知之明,认为你什么问题都能解决,那你本身就有问题。在我的研究思考中,还是能够把发现、想象、推理有机地结合在一起的。