专家观点

中国考古百年|醉心于古巴蜀与西南考古的童恩正先生

摘要: 上世纪80年代考古界有“湖南出考古学家”的说法。细数当年中国著名的考古学家就有四位出身湘籍,包括邹衡、张忠培、严文明、童恩正。其中,童恩正先生(1935-1997)是中国西南考古领域的领军人物之一。今年恰逢中国考古学百年华诞,且三星堆考古引发广泛关注,童恩正先生撰写的学术专著《古代的巴蜀》是他近 20 年从事考古、教学和科研的总结。童先生的另 ...

上世纪80年代考古界有“湖南出考古学家”的说法。细数当年中国著名的考古学家就有四位出身湘籍,包括邹衡、张忠培、严文明、童恩正。

其中,童恩正先生(1935-1997)是中国西南考古领域的领军人物之一。今年恰逢中国考古学百年华诞,且三星堆考古引发广泛关注,童恩正先生撰写的学术专著《古代的巴蜀》是他近 20 年从事考古、教学和科研的总结。童先生的另一贡献是石棺葬和大石墓的发现与研究。1979年又带领川大师生主持发掘了西藏昌都卡若遗址。 有意思的是,童恩正先生还曾结合考古撰写了不少小说,“他的作品流露出的是对考古学的深层思考——即考古学能做什么?不能做什么?在不能做的事中考古学家迫切地想知道什么。”

我曾在《正业居学》这本书序言中说,很想写写童先生,但一直不知如何下笔。2020 年10 月 31日,“中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建 60周年纪念大会”在成都隆重举行,在这个特殊的日子里再次想起童先生,一晃,先生离开这个世界已近 24 年了。据我所知,先生魂归道山后,他的不少同事、朋友和学生分别从不同的角度写了回忆文章。我虽与先生相识,但又保持了一定距离,只能以第三只眼的另类视角谈谈我心中和眼中的童先生,希望能与诸家的角度有所不同。

童先生是知名考古学家、历史学家,且深谙文化人类学。他视野开阔、文史兼修、涉猎广泛,除了考古、历史和人类学外,还撰写了一大批文学作品,包括小说、科普读物、科幻作品、电影剧本等。他祖籍为湖南宁乡,1935 年生于江西庐山,抗战爆发后随家人流亡至四川(重庆),1941 年返乡入私塾发蒙,后由于日军入侵宁乡,全家流亡至湘西的安化、溆浦、沅陵、辰溪等地。抗战胜利后返回长沙入成智小学就读,1947 年入雅礼中学。后对教会学校的呆板空气反感转入长沙一中,高中阶段因病休学去了广州,1956 年随父亲工作调动全家迁往成都,考入四川大学历史系,时年 21 岁,属高龄考生。

1959 年,他在冯汉骥教授带领下前往忠县㽏井沟口实习,并在暑期自愿参加巫山大溪遗址的考古发掘,巫峡的壮丽景色和瞿塘峡盔甲洞崖葬的神秘激发了他的创作灵感,《古峡迷雾》这部中篇小说就是那时写的,并很快在上海发表,引起很大反响,也由此奠定了童先生在科幻小说界的地位。

童先生聪颖过人。中学时偏爱理科,大概在父亲影响下学会了组装矿石收音机。后来不知是因为高中没读完、还是兴趣转移而选择了历史系考古专门化。他对文学的挚爱或许与他儿时流落湘西有关。楚人信鬼好巫,沅江两岸的青山绿水、古老苗民的彪悍风俗、巫术傩戏、《九歌》、《山鬼》中情节给他留下了不可磨灭的印象,也铸就了他喜爱自然、向往游历名山大川的性格基因,或许对考古和文学的双重爱好在那时就播下了种子。我曾猜想,童先生在考古(历史)与文学之间一定有过摇摆、纠结和激烈的思想斗争。1961 年大学毕业,浪漫的文学情怀终于占了上风,在著名电影演员冯喆的召唤下,他去了峨眉电影制片厂做编剧。

1962 年,在冯汉骥教授强烈坚持下,四川大学出面将童先生调回学校任冯先生助手。转了一圈又回到历史系,不知是对考古难以割舍、抑或冯先生器重所感召?此后他开始在学校讲授《西南考古》、《古文字学》课程,并长期转战西南各地的考古工地,“寒窗灯影、野岭霜晨”,先后参加或主持了广汉商周遗址、岷江上游石棺葬、甘孜地区石棺葬、西昌地区大石墓的考古发掘;带领学生去云南晋宁石寨山遗址实习;还曾参与广西柳州白莲洞考古和六江流域的民族综合科学考察。同时间,他对文学也不离不弃,且伴随了他的一生。

1978 年童先生晋升讲师,兼任四川省科普协会副会长、中国作协会员。1979年晋升副教授,带队去西藏昌都主持发掘卡若遗址。随后赴美国加州大学人类学研究所、哈佛大学作访问学者。1984 年晋升为教授,兼四川大学博物馆馆长、中国铜鼓学会理事长、中国西南民族研究学会副理事长,并曾担任四川省政协常委、中国科学文艺委员会主任委员、中国考古学会理事、德国考古研究所通讯院士等。

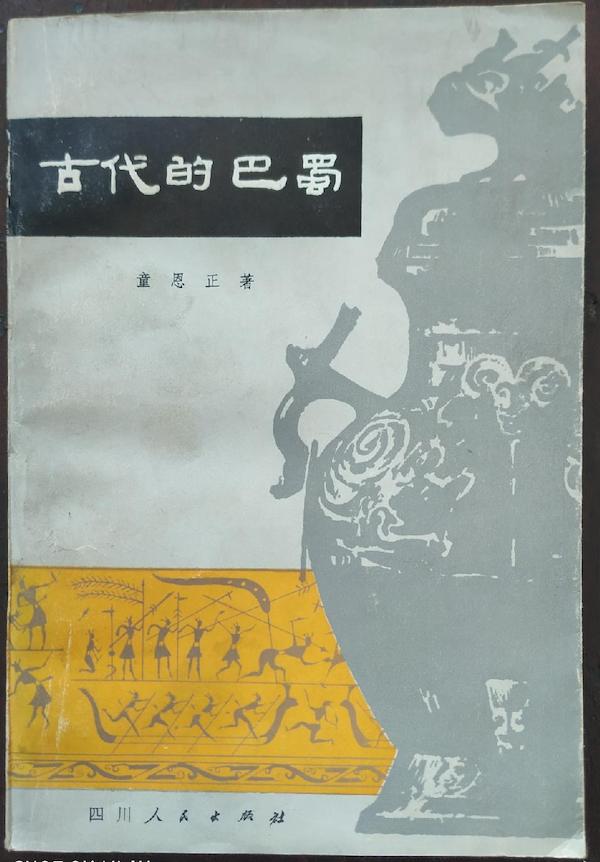

《古代的巴蜀》是童先生撰写的第一部学术专著,也是他近 20 年从事考古、教学和科研的总结。他对巴蜀史的兴趣始于上世纪 50 年代末,缪钺教授指导他撰写了《关于巴蜀历史的几个问题》,随后聆听蒙文通教授的专题课《巴蜀史》,视野大为扩展。1975 年自己开设《西南考古》课程,为此书的撰写奠定了基础。其间,冯汉骥先生在病榻上向他口授了对西南民族史的看法,初稿完成后曾经徐中舒先生两次审阅并提出意见。

巴蜀两地的考古出现很早。19 世纪末就有外国人利用传教在川康一带考察并收集文物,其中也不乏重要发现,如在岷江上游发现彩陶、石棺葬,在广汉发现月亮湾遗址等。1922 年,美国人戴谦和(Daniel Sheets Dye)在成都建立“华西边疆研究学会”(The West China Border Research Society),出版《华西边疆研究学会杂志》(Journal of the West China Border Research Society),内容涉及诸多学科,考古是其中一个重要方面。1931 年,此人与在汉州(今广汉)传教的英国牧师董笃宜(V. H. Donnithorne)一起将他们在川所获文物捐赠给华西协和大学博物馆。1933 年,时任该馆馆长的葛维汉(D. C. Graham)前往广汉月亮湾(即三星堆)遗址主持发掘,正式拉开了巴蜀考古的序幕。在川东重庆,卫聚贤等人成立“巴蜀史地研究会”,发起人有郭沫若、沈尹默、马衡、常任侠、姜亮夫、杜纲百、蒙文通、卢作孚等多位学者和社会贤达。卫聚贤最早提出“巴蜀文化”的概念,并在重庆曾做过发掘、举办文物展览。不过,巴蜀地区真正的考古始于上世纪 50 年代,其中重要的考古发现有:巴县冬笋坝、昭化宝轮院、涪陵小田溪、广汉月亮湾、成都羊子山、彭县竹瓦街、新繁水观音等遗址,出土的大批实物遗存弥补了巴蜀历史的缺环,也为童恩正先生撰写这本书提供了重要资料。

童先生的另一贡献是石棺葬和大石墓的发现与研究。1964 年,他前往岷江上游的茂县、汶川、理县调查发掘了 28 座石棺葬,这是首次对石棺葬进行的系统发掘。后来他与冯汉骥教授联署撰文介绍了岷江上游石棺葬的分布、墓葬形制、结构及随葬遗物,进而研究指出:“石棺葬中最为普遍的和最有特征的陶器双耳罐似与甘、青或陕西地区的同类陶罐有一定的历史渊源……石棺葬的建造者所表现的文化……带有极清晰的北方草原地区文化的色彩。他们可能原系青海、甘肃东南部的一种部族,约在战国或秦汉之际,因种种原因而南下留居于此。”此后,童先生还在四川巴塘、雅江等地发掘了属于同一大类的石板墓。

石棺葬是一种世界性文化现象。在中国主要沿长城地带自东北向西南一线分布,其中最发达的区域在岷江上游和西南山地。上世纪初有外国传教士在川西北收集到石棺葬的出土遗物。1929 年,葛维汉获得一大批岷江上游石棺葬出土的陶器,认为其特征与甘肃所出相似,年代应在商周之际。上世纪 30~40 年代,冯汉骥、凌纯声等人也曾前往岷江上游调查,对石棺葬的分布、结构和出土物有过介绍。1944 年,郑德坤将华西大学博物馆所藏石棺葬陶器做了形态学研究,提出了“板岩葬文化”、“理番文化”的命名,认为这是“以汉族文化为本、带有草原文化之色彩”的混合文化。创造这个文化的是“戈人”。后又将其归入“斯基泰-西伯利亚文化”的范畴。

童先生在上述学者认识的基础上进一步研究指出,石棺葬为古代氐人遗留,他们从西北南下到岷江上游,逐渐将这一习俗在西南地区扩散开来。日后的考古发现证实,甘肃南部寺洼文化族群的南下与石棺葬文化的形成密切相关。尽管学界至今对石棺葬的来源和族属还有不同看法,但童先生开创的这一研究领域在川大得以薪火传递,罗二虎教授撰写的著作可作为其中的代表。

上世纪 70 年代,童先生在西昌安宁河流域凉山州的喜德县和西昌市首次发掘一批大石墓,并按照墓葬外形将其分为三类,论述了各自的早晚关系。经考证后他认为,大石墓的建造和使用者与文献记载的“邛都”暗合,这些人是战国至西汉时居住在西昌至大凉山的农耕民族,或许是受成都平原蜀人崇拜巨石的影响,采用了这种独特葬俗,这一发现和研究对解决西南山地民族史的某些问题有重要价值。进入新世纪前后,四川的考古工作者在西昌一带又有不少新的发现和研究成果,后者集中表现在大石墓随葬陶器的分期研究上。

作为西南考古的领军人物,童先生有着某种超乎寻常的学术敏感性。比如,他最早注意到四川的古代文化有联系南北、交接东西的重要枢纽功能,并与东南亚和南亚存在联系。他发现东南亚的古文化受中国西南地区的影响很深,但文化传播的起点却并非与之毗邻的云南和广西,而在四川。像粟米、船棺葬、石棺葬、崖葬、大石遗迹等文化特质及部分青铜器(包含铜器花纹)、手工制品都是从四川境内传去的。2005 年,四川文物考古研究院两次派员赴越南考察, 发现越南北部从青铜到铁器时代的遗物中有许多因素与巴蜀文化相似,其中最突出的就是船棺葬及随葬品。在时代相同或稍晚的遗存中,像玉璧、玉瑗、玉璋、玉戈、陶器、青铜兵器等的相似度更高, 显示从商周以来两地就存在密切的文化往来。

童先生在西南考古研究领域涉及面很广,包括“人类的起源”、“旧石器时代”、“中石器时代”、“农业与稻作起源”、“古代民族”、“青铜兵器(剑、戈)、乐器(铜鼓)”及“云南的冶铁”等。其中不少认识,代表了他所在时代的高水平。

童先生坚信,中国西南地区与南亚很早就有联系。在制定全国“七五”社会科学规划期间,他率先提出“南方丝绸之路”的综合研究课题。他认为,在西汉甚至更早,中国西南与南亚就存在一条商贸通道,中国所产的丝帛、竹杖、肉桂等通过东南亚交易到南亚。印度最早了解中国正是通过东部的克拉塔斯人(Kiratas)。公元前 4 世纪,在印度文献中出现了 Cina(中国)一词,在阿萨姆邦出现丝绸生产,应是藏缅语系居民传去的。追溯起来,印度从旧石器时代到新石器时代的石器制作技术与云南很相似。阿萨姆邦的北加贾尔山遗址出土的素面红陶、绳纹陶应是中国西南地区文化影响的产物。中央邦纳夫达托里和南部的邦格那格莱的彩陶带流钵造型与云南宾川白羊村遗址所出同类器形态相似。印度学者也认为,阿萨姆地区与东亚的文化联系可追溯到新石器时代后期。到了公元前 1 千纪中期,两地交互的文化内容还有:蚀花肉红石髓珠、牛崇拜、蛇崇拜、生殖崇拜、钹舞、翼兽、狮形饰、猎头习俗、16 位进制、印度沙金、中国白铜等。包括后来四川地区的早期佛教、道教与印度迦摩缕波国金刚乘的起源和发展等均与这条通道有关,不少文化特质可在滇文化中找到源头。不过,中印两大古国的文化交往大多要通过缅甸间接进行,直至上世纪,中缅印之间活跃的马帮贸易仍延续着古老传统。近年来有学者通过对出土文物的挖掘研究,提出在成都平原到缅印之间存在一条“竹之道”,此通道的出现时间可追溯至三星堆文化,其背后暗藏的东西之间思想与观念层面的流动性的意义,恐怕要远大于“丝绸之路”物质层面的流动性。

为了推动中国西南地区的考古研究,1987 年,童先生创办了《南方民族考古》丛刊。他在发刊词中对这一纯学术刊物拟定了宗旨:“以中国南方为中心,兼顾东南亚地区的研究,以民族学、考古学为主题,重视相邻学科的配合和边缘学科的开拓;注重资料的详实和科学性,与此同时也欢迎新理论、新方法的探索。”该刊面世后,很快便以独具一格的视野和新颖敏锐的风格开一时之风气,成为当时继《考古》、《考古学报》、《文物》三大杂志之外为数不多在海内外享有盛誉的学术刊物之一。该刊于 1993 年出版至第 5 辑停刊。2010 年复刊,至今已刊至第 20 辑,成为推动西南考古研究的一个重要平台。

1987 年,《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》一文发表。这是童先生长期从事西南考古的集大成之作。2019 年,此文被收入高等教育出版社的《中国考古学经典精读》一书,可见其影响至今盛行不衰。按童先生自己的说法,他是将考古学文化放在一定的生态环境、社会背景下进行多学科的考察研究,提出一些问题,以增进对古代社会现象的全面了解。

这篇文章指出,在我国的东北到西南、即东起大兴安岭南段、北以长城为界、西抵河湟地区,再折向南,沿青藏高原东麓直达云南北部存在一条绵延达万里的半月形地带,从新石器后期到青铜时代,活跃在这个地区的众多民族留下若干共同的物质文化,包括细石器、石棺葬、大石墓-石棚、石构建筑、穿孔石器、半月形石刀、条形石斧石锛、石范铸造、动物纹、曲刃剑、长骹曲刃矛、双柄茎首剑、双大耳罐、铜柄铁剑、曲茎剑、纽辫柄刀剑、盘龙盖罍、双联罐等。这些文化因素的相似如此明显,以至于难以全部用偶合解释。如能从头绪纷繁的文化现象加以分析,深入探讨这些共性产生的原因,将有助于深入对社会文化与生态环境之间辩证关系的认识,增强对古代边地民族之间相互关系的了解。

童先生从自然和社会两方面分析入手,从半月形地带生态环境的相似及不同经济类型的部族集团之间的交往与迁徙论证了文化传播的原因和情景。其中,自然方面涉及地理位置、海拔、太阳辐射、气温、降雨、土壤、动植物、矿物资源等的相似性。社会因素包括了经济形态的差异(农业-牧业)、民族关系对峙(华 -夷)等,其中既有族群的迁徙流布、民族的融合交往,也有间接的观念传播等。该文论据充分,言之成理,令人耳目一新,全面体现了童恩正将考古学、人类学、历史学、地理学、语言学、生态学等方法结合的治学特点,以出土文物为基础,既有宏观的视野,也有微观的考证,多角度认识和复原古代民族和社会。恰如张光直先生对他治学的评价:“着重宏观研究,加强横的联系,注意相邻学科的交叉研究”。

1990 年,我在北大考古系开设 “文化人类学”课程,就是用童先生的这本书作为参考教材。可以说,如果没有这本书,我很难在较短时间内开出这门新课。

有学者专门对童先生在文学领域取得的成就进行分析,指出“他的作品流露出的是对考古学的深层思考——即考古学能做什么?不能做什么?在不能做的事中考古学家迫切地想知道什么。他用讲故事的方法回答了这些问题……将考古学的问题融入虚构的故事中,以想象的方式实现了考古学家在真实的考古工作中不可能实现的愿望和幻想。”

不过,童先生热衷文学的行为也曾不被业内同行所理解,甚至被说成是不务正业。1979 年春,严文明先生在川大讲学期间,恰逢评定职称,童先生的升职问题引发较大争议,为此系领导和校人事干部专门前去征求严先生意见。严先生对他们说,童恩正在很多方面都很优秀,仅就考古而言,他的业务能力和学术水平也是一流的。如此,童先生才涉险过关。今天回过头看,童先生“两栖”爱好的个性不仅激发了他的学术创作灵感,也大大丰富了他的研究领域。

我之所以敢写此文是因为我和我的老师严文明先生都与童恩正先生有些剪不断的关系。话说早在 1950 年,童先生从雅礼中学转入长沙一中,就与严文明先生成为同窗和室友,二人睡的是一张床的上(童)下(严)铺。高中二年级时,童先生突然离校,从此失联。直到 1976 年,严先生在陕西周原遗址开门办学,童先生作为四川大学的教师前去参观,见到严先生他便问:“你还认识我吗?”两位老同学遂相认,并紧紧拥抱。20 多年过去了,这两位喜爱理科的高中生竟然都成了考古学家,这一传奇经历真可谓学科史上罕见的轶事。为此我也曾困惑不解地问过严先生,你们俩那么熟,而且在国内专业考古杂志都有文章发表,考古圈子又这么小,怎么会一无所知?严先生说,谁能想得到啊!我俩当时都偏爱理科,且中国同名同姓的人又那么多,我还一直以为这个童恩正可能是位老先生呢!估计童先生也可能有类似想法。

严先生还给我讲过这样一件事。上世纪70 年代初,西藏革委会派人来北大,说昌都发现一处古遗址,希望北大能派员前去发掘。当时 8341 部队在北大的军宣队代表通知刚从江西鲤鱼洲干校返回的严文明参加座谈(因遗址属于石器时代)。当时严先生患有严重胃病,身体极虚弱。军代表便问西藏来人,北大老师如果在当地患了急症,运到拉萨要多久?对方说昌都没机场,汽车去拉萨要走一周。再问,运到成都呢?说汽车要走一个月。军代表认为这种交通条件严先生去的话会很危险,便没答应派人去。有趣的是,卡若遗址的发掘最后竟然落到严先生的老同学头上。1979 年,童先生带领四川大学考古专业的师生前往昌都对卡若遗址进行大规模发掘,并有一系列重要发现。

阴差阳错的事还有一例。1982 年童先生在哈佛大学访问,其间恰逢美国国家科学院准备资助中国一项考古方面的项目,在张光直先生撮合下,该计划得到中国教育部批准,按照这个计划,美方将协助四川大学建立若干考古实验室,并由双方组队沿四川盆地边缘寻找新石器时代早期遗址、探索民族植物学和农业的起源。双方的合作负责人分别为四川大学的童恩正教授和皮博迪(Robert S. Peabody)考古博物馆主任马尼士(Richard Stockton MacNeish)博士。后来该项目因夏鼐先生反对而中止。1992年,马尼士来中国南昌参加学术会议,会后在赣东北考察,到北京后提出希望与中国合作在江西开展稻作农业起源的研究。鉴于此项研究的重要性和前沿性,在国家文物局支持下,决定由北京大学考古系与美国安德沃(Andover)考古研究基金会(AFAR)合作进行,严文明教授任总负责人。该计划的合作意向书由我起草,我还参与了该项目在江西乐平洪岩洞遗址的发掘。该合作项目对推动长江中游稻作农业的起源有着积极意义,在国际上也产生了较大影响,并荣获国家文物局田野考古发掘的二等奖(一等奖空缺)。

我在北大读书期间便久仰童先生大名,但一直无缘相识。据童先生本人回忆,他的祖籍应是移民到南方的北方人。小时候他曾见伯父在祭祖牌位上写的是“雁门堂上历代祖先之位”。如果这个雁门是指山西雁门关,或许他和我一样都有山西人的血统。

1984 年,国家文物局首届考古汇报会在成都举行,夏鼐、苏秉琦等大佬云集蓉城,经童明康引荐我与童先生相识。后来我和他提起分到川大的事,他听后极为震惊,说他们一直想要北大学生,怎么要到了又给退了。我重返北大后,每年寒暑假回四川都会找机会去他家里拜访,听他摆龙门阵、坐而论道是种享受,也能切身体会到他的绝顶聪明。他对我影响很大,我也在某些方面以他为师。1989年春,我请他来北大考古系与青年教师、研究生座谈,严先生作为老同学也来作陪。我的开场白是:“童先生是考古界的一只怪鸟”,引发全场大笑,他也笑了。座谈时他讲话风趣幽默,言辞锋利睿智。以其亲身经历列举了考古界的一些怪现象,包括 1979 年他兴冲冲地去西安参加中国考古学会的成立大会,因不在名单之内不准参会。还有 1982 年他与张光直先生谈好的合作项目竟被强行中止……糟糕的是,后来让学生整理的座谈会录音带竟然丢失,这让我一直感到内疚。

严文明先生在写给童先生夫人杨亮升的悼文中说:“恩正和我是高中的同班同学,那时我们都喜欢理科。人事沧桑,没有想到分离二十几年后,再见面时都成了考古学者。恩正的聪明智慧是人人称道的,但是他的勤奋刻苦的精神却很少人体会得到。他一生中经历了太多的磨难,使他对社会和人生都有深刻的认识,也使他成长为一位坚毅刚强的人。他是生活的强者,他已经获得了巨大的成功。他知识的渊博在我们这一代人中是少有的。他在考古学、人类学、民族学、美术史和文学创作等方面的成就,已经使他成为世界知名的学者。”

童先生是“敢为天下先”的。上世纪 60 年代,他在川大是仅有的一位玩摩托车的教师;改革开放后,又是国内最早拥有私家车的大学教授,至今我对他开的那辆棕黄色意大利甲克虫(菲亚特)小车还有印象。此外,他也是国内最早使用电脑的学者之一,并尝试用计算机进行甲骨缀合的实验研究,且相当成功。他兴趣广泛,关注新生事物,是一位热爱生活、也懂得生活的人,注重仪表,总是给人留下风流倜傥的印象。可惜这位优秀的学者走得太早,他的去世也让中国考古界失去了一位西南考古领域的著名专家。

写到这儿,恰逢我参加四川广汉“三星堆遗址祭祀区考古专家咨询会”返回北京,不由得想到童先生创作的《在时间的铅幕后面》这部幻想小说。书中他塑造了一位名叫欧阳去非的考古学家,在四川兴汉县七星岗遗址发掘出埋藏有大量珍贵文物的器物坑,这一重大发现迅速轰动世界。继而,作者将故事转到 2 年前的美国纽约,欧阳在大都会博物馆做学术报告,内容涉及七星岗遗址的古老传说,即在商代,蜀王为求雨而将大批蜀国宝藏埋入七座坑内,七星岗也由此得名。但三千多年来,埋藏宝藏的地点一直不为人所知。当报告结束,一位美国女士将一块刻有神秘图案的残铜片赠给欧阳,说这是其父 20 世纪 30 年代在四川传教时所获。随后围绕这块残铜片引发了一系列跌宕起伏、悬念丛生的故事。其间穿插有美国古董商和黑恶势力对这块残铜片的争夺、阴谋与爱情等。小说中多次出现一首流行歌曲《柠檬树》的歌词,可见童先生当年在美国很喜欢这首歌。

“当我年方十岁时,父亲对我说,

来学点知识吧,向可爱的柠檬树。

孩子,不要相信什么爱情,

因为你会发现,爱就像一棵柠檬树。

柠檬树是如此的美丽,柠檬花是如此的芳香,

但是可怜的柠檬果啊,却不能给人品尝。”

有趣的是,1981 年我在山东长岛大黑山岛发掘“北庄”这处著名的史前聚落遗址时,每天哼的也是这首歌。

故事最后,正义终于战胜邪恶,欧阳去非将古老的铜片完璧归赵带回国内,通过对航片的判读,对楚帛书、《尚书-尧典》、《山海经》等古籍的钻研,他破解出铜片上的神秘图案即宝藏坑的地点。随后前往汉兴七星岗找到了坑的位置,发掘出土大批造型怪异的青铜人面像、青铜神树、金杖、象牙等珍贵文物。不难看出,小说塑造的汉兴七星岗即广汉三星堆,宝藏坑即 1986 年发掘的祭祀坑。

神奇的是,2019~2020 年,四川省文物考古研究院在 1986 年发掘的祭祀坑周围勘探新发现 6 座坑,加上先前的 2 座共有 8 座。这其中有 2 座坑的位置重叠,其分布形状恰似北斗七星的星像。这究竟是巧合、还是天意?最不可思议的还是童先生的神来之笔!

2021年3月定稿于北京蓝旗营

(本文作者系北京大学考古文博学院教授,原刊于《中国文化》,原标题《文史双馨、学贯中西:记考古学家童恩正》, 澎湃新闻经作者授权刊发)

其中,童恩正先生(1935-1997)是中国西南考古领域的领军人物之一。今年恰逢中国考古学百年华诞,且三星堆考古引发广泛关注,童恩正先生撰写的学术专著《古代的巴蜀》是他近 20 年从事考古、教学和科研的总结。童先生的另一贡献是石棺葬和大石墓的发现与研究。1979年又带领川大师生主持发掘了西藏昌都卡若遗址。 有意思的是,童恩正先生还曾结合考古撰写了不少小说,“他的作品流露出的是对考古学的深层思考——即考古学能做什么?不能做什么?在不能做的事中考古学家迫切地想知道什么。”

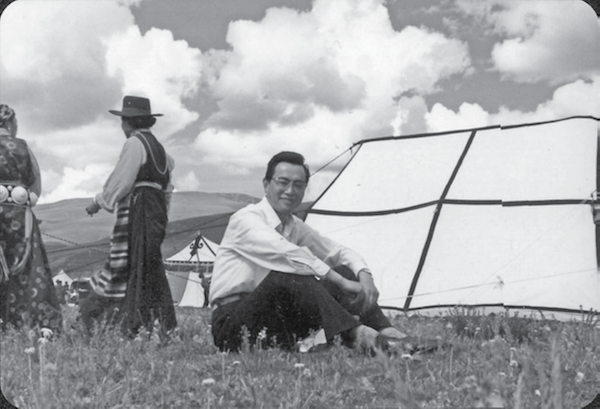

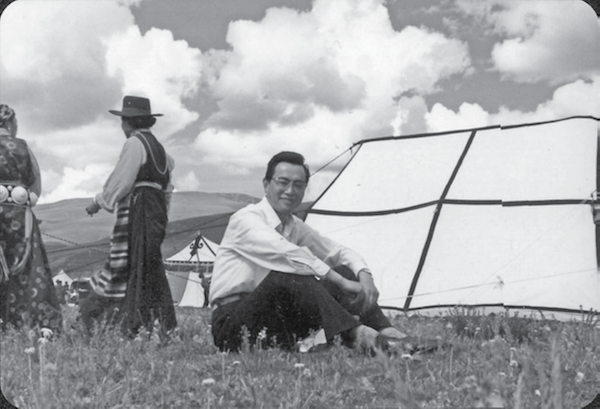

1985年童恩正在四川甘孜考古调查期间

上世纪 80 年代考古界有“湖南出考古学家”的说法。此言不虚,细数当年中国著名的考古学家就有四位出身湘籍,他们是:邹衡(澧县,夏商周考古)、张忠培(长沙,新石器考古)、严文明(华容,新石器考古)、童恩正(宁乡,西南考古)。在这四人当中,邹衡和严文明为北京大学教授;张忠培为吉林大学教授,后任故宫博物院院长;童恩正为四川大学教授。我曾在《正业居学》这本书序言中说,很想写写童先生,但一直不知如何下笔。2020 年10 月 31日,“中国考古学前沿论坛暨四川大学考古学专业创建 60周年纪念大会”在成都隆重举行,在这个特殊的日子里再次想起童先生,一晃,先生离开这个世界已近 24 年了。据我所知,先生魂归道山后,他的不少同事、朋友和学生分别从不同的角度写了回忆文章。我虽与先生相识,但又保持了一定距离,只能以第三只眼的另类视角谈谈我心中和眼中的童先生,希望能与诸家的角度有所不同。

童先生是知名考古学家、历史学家,且深谙文化人类学。他视野开阔、文史兼修、涉猎广泛,除了考古、历史和人类学外,还撰写了一大批文学作品,包括小说、科普读物、科幻作品、电影剧本等。他祖籍为湖南宁乡,1935 年生于江西庐山,抗战爆发后随家人流亡至四川(重庆),1941 年返乡入私塾发蒙,后由于日军入侵宁乡,全家流亡至湘西的安化、溆浦、沅陵、辰溪等地。抗战胜利后返回长沙入成智小学就读,1947 年入雅礼中学。后对教会学校的呆板空气反感转入长沙一中,高中阶段因病休学去了广州,1956 年随父亲工作调动全家迁往成都,考入四川大学历史系,时年 21 岁,属高龄考生。

1959 年,他在冯汉骥教授带领下前往忠县㽏井沟口实习,并在暑期自愿参加巫山大溪遗址的考古发掘,巫峡的壮丽景色和瞿塘峡盔甲洞崖葬的神秘激发了他的创作灵感,《古峡迷雾》这部中篇小说就是那时写的,并很快在上海发表,引起很大反响,也由此奠定了童先生在科幻小说界的地位。

童先生聪颖过人。中学时偏爱理科,大概在父亲影响下学会了组装矿石收音机。后来不知是因为高中没读完、还是兴趣转移而选择了历史系考古专门化。他对文学的挚爱或许与他儿时流落湘西有关。楚人信鬼好巫,沅江两岸的青山绿水、古老苗民的彪悍风俗、巫术傩戏、《九歌》、《山鬼》中情节给他留下了不可磨灭的印象,也铸就了他喜爱自然、向往游历名山大川的性格基因,或许对考古和文学的双重爱好在那时就播下了种子。我曾猜想,童先生在考古(历史)与文学之间一定有过摇摆、纠结和激烈的思想斗争。1961 年大学毕业,浪漫的文学情怀终于占了上风,在著名电影演员冯喆的召唤下,他去了峨眉电影制片厂做编剧。

1962 年,在冯汉骥教授强烈坚持下,四川大学出面将童先生调回学校任冯先生助手。转了一圈又回到历史系,不知是对考古难以割舍、抑或冯先生器重所感召?此后他开始在学校讲授《西南考古》、《古文字学》课程,并长期转战西南各地的考古工地,“寒窗灯影、野岭霜晨”,先后参加或主持了广汉商周遗址、岷江上游石棺葬、甘孜地区石棺葬、西昌地区大石墓的考古发掘;带领学生去云南晋宁石寨山遗址实习;还曾参与广西柳州白莲洞考古和六江流域的民族综合科学考察。同时间,他对文学也不离不弃,且伴随了他的一生。

1978 年童先生晋升讲师,兼任四川省科普协会副会长、中国作协会员。1979年晋升副教授,带队去西藏昌都主持发掘卡若遗址。随后赴美国加州大学人类学研究所、哈佛大学作访问学者。1984 年晋升为教授,兼四川大学博物馆馆长、中国铜鼓学会理事长、中国西南民族研究学会副理事长,并曾担任四川省政协常委、中国科学文艺委员会主任委员、中国考古学会理事、德国考古研究所通讯院士等。

《古代的巴蜀》是童先生撰写的第一部学术专著,也是他近 20 年从事考古、教学和科研的总结。他对巴蜀史的兴趣始于上世纪 50 年代末,缪钺教授指导他撰写了《关于巴蜀历史的几个问题》,随后聆听蒙文通教授的专题课《巴蜀史》,视野大为扩展。1975 年自己开设《西南考古》课程,为此书的撰写奠定了基础。其间,冯汉骥先生在病榻上向他口授了对西南民族史的看法,初稿完成后曾经徐中舒先生两次审阅并提出意见。

《古代的巴蜀》 童恩正著(图片为编者所加)

巴和蜀是我国西南地区先秦时期的两个方国,其早期历史极度匮乏,没有任何可辨识的文字记载,后人的追记不仅十分简略,亦不乏层累的堆砌。以往学者撰写的巴蜀史多依赖文献、神话故事或民间传说,很多问题只能留在揣测的层面。童先生这本书的不同在于,他首次将考古资料及科研成果与巴蜀传说、古史、古代民族的研究相结合,分别梳理出巴、蜀两国的历史,在“巴蜀文字”解读、“西夷”和“南夷”的物质遗存划分、“湔氐道”的地理方位及土著民族的考订等方面发前人所未发,对推动巴蜀史的研究有重要贡献。1981 年初,我在山东诸城前寨遗址结束考古实习,李仰松老师带领我们班沿途参观到了青岛,我在一家书店买到童先生这本著作,此也成为我了解巴蜀史的启蒙读物。巴蜀两地的考古出现很早。19 世纪末就有外国人利用传教在川康一带考察并收集文物,其中也不乏重要发现,如在岷江上游发现彩陶、石棺葬,在广汉发现月亮湾遗址等。1922 年,美国人戴谦和(Daniel Sheets Dye)在成都建立“华西边疆研究学会”(The West China Border Research Society),出版《华西边疆研究学会杂志》(Journal of the West China Border Research Society),内容涉及诸多学科,考古是其中一个重要方面。1931 年,此人与在汉州(今广汉)传教的英国牧师董笃宜(V. H. Donnithorne)一起将他们在川所获文物捐赠给华西协和大学博物馆。1933 年,时任该馆馆长的葛维汉(D. C. Graham)前往广汉月亮湾(即三星堆)遗址主持发掘,正式拉开了巴蜀考古的序幕。在川东重庆,卫聚贤等人成立“巴蜀史地研究会”,发起人有郭沫若、沈尹默、马衡、常任侠、姜亮夫、杜纲百、蒙文通、卢作孚等多位学者和社会贤达。卫聚贤最早提出“巴蜀文化”的概念,并在重庆曾做过发掘、举办文物展览。不过,巴蜀地区真正的考古始于上世纪 50 年代,其中重要的考古发现有:巴县冬笋坝、昭化宝轮院、涪陵小田溪、广汉月亮湾、成都羊子山、彭县竹瓦街、新繁水观音等遗址,出土的大批实物遗存弥补了巴蜀历史的缺环,也为童恩正先生撰写这本书提供了重要资料。

童先生的另一贡献是石棺葬和大石墓的发现与研究。1964 年,他前往岷江上游的茂县、汶川、理县调查发掘了 28 座石棺葬,这是首次对石棺葬进行的系统发掘。后来他与冯汉骥教授联署撰文介绍了岷江上游石棺葬的分布、墓葬形制、结构及随葬遗物,进而研究指出:“石棺葬中最为普遍的和最有特征的陶器双耳罐似与甘、青或陕西地区的同类陶罐有一定的历史渊源……石棺葬的建造者所表现的文化……带有极清晰的北方草原地区文化的色彩。他们可能原系青海、甘肃东南部的一种部族,约在战国或秦汉之际,因种种原因而南下留居于此。”此后,童先生还在四川巴塘、雅江等地发掘了属于同一大类的石板墓。

石棺葬是一种世界性文化现象。在中国主要沿长城地带自东北向西南一线分布,其中最发达的区域在岷江上游和西南山地。上世纪初有外国传教士在川西北收集到石棺葬的出土遗物。1929 年,葛维汉获得一大批岷江上游石棺葬出土的陶器,认为其特征与甘肃所出相似,年代应在商周之际。上世纪 30~40 年代,冯汉骥、凌纯声等人也曾前往岷江上游调查,对石棺葬的分布、结构和出土物有过介绍。1944 年,郑德坤将华西大学博物馆所藏石棺葬陶器做了形态学研究,提出了“板岩葬文化”、“理番文化”的命名,认为这是“以汉族文化为本、带有草原文化之色彩”的混合文化。创造这个文化的是“戈人”。后又将其归入“斯基泰-西伯利亚文化”的范畴。

童先生在上述学者认识的基础上进一步研究指出,石棺葬为古代氐人遗留,他们从西北南下到岷江上游,逐渐将这一习俗在西南地区扩散开来。日后的考古发现证实,甘肃南部寺洼文化族群的南下与石棺葬文化的形成密切相关。尽管学界至今对石棺葬的来源和族属还有不同看法,但童先生开创的这一研究领域在川大得以薪火传递,罗二虎教授撰写的著作可作为其中的代表。

上世纪 70 年代,童先生在西昌安宁河流域凉山州的喜德县和西昌市首次发掘一批大石墓,并按照墓葬外形将其分为三类,论述了各自的早晚关系。经考证后他认为,大石墓的建造和使用者与文献记载的“邛都”暗合,这些人是战国至西汉时居住在西昌至大凉山的农耕民族,或许是受成都平原蜀人崇拜巨石的影响,采用了这种独特葬俗,这一发现和研究对解决西南山地民族史的某些问题有重要价值。进入新世纪前后,四川的考古工作者在西昌一带又有不少新的发现和研究成果,后者集中表现在大石墓随葬陶器的分期研究上。

1996年,卡若遗址被列为第四批全国重点文物保护单位。 (图片为编者所加)

《昌都卡若》考古工作报告(图片为编者所加)

1979 年,童先生带领川大师生前往西藏昌都主持发掘了卡若遗址,出土大批遗物,清理出 28 座史前房屋建筑基址。这批房屋分早晚两个阶段,早期房屋有圜底式、半地穴式和平地起建三种,后者建有草拌泥的木骨墙。房屋面积最大近 70 平方米,最小仅 5 平方米。晚期房屋结构单一,以垒砌石墙的半地穴式双层为代表,面积在 30 平方米左右,此类建筑很可能是后来藏式平顶碉楼的前身。卡若遗址内涵丰富,特征突出,既有浓郁的土著色彩,也显示出与周边、特别是黄河上游西北地区的文化联系。该址出土动植物遗存表明,当时已有粟黍旱地作物种植,并兼营狩猎--采集,代表了西藏昌都地区史前时期的河谷农业文化,随即命名为卡若文化,年代为距今 5000~4000 年。

卡若遗址出土 双体兽形罐(图片为编者所加)

卡若遗址的发掘揭示出西藏文明的曙光,对西藏史前考古的开创意义重大,以至于在国际上被认为是与青藏公路的修建具有同等意义的重要事件。童先生也由此对西藏考古产生兴趣,后来撰写了数篇西藏考古的学术论文,内容涉及旧石器、新石器、早期金属时代和吐蕃时代,其中不少灼见至今仍有指导意义。也正因为有童先生的引领,从上世纪 90 年代起,以霍巍、李永宪、吕红亮等为代表的一批中青年学者先后走进雪域高原,开展考古调查发掘,克服重重困难,有一系列新的考古发现,也取得了有目共睹的研究成果。如今,四川大学中国藏学研究所已发展为国际知名的学术机构。作为西南考古的领军人物,童先生有着某种超乎寻常的学术敏感性。比如,他最早注意到四川的古代文化有联系南北、交接东西的重要枢纽功能,并与东南亚和南亚存在联系。他发现东南亚的古文化受中国西南地区的影响很深,但文化传播的起点却并非与之毗邻的云南和广西,而在四川。像粟米、船棺葬、石棺葬、崖葬、大石遗迹等文化特质及部分青铜器(包含铜器花纹)、手工制品都是从四川境内传去的。2005 年,四川文物考古研究院两次派员赴越南考察, 发现越南北部从青铜到铁器时代的遗物中有许多因素与巴蜀文化相似,其中最突出的就是船棺葬及随葬品。在时代相同或稍晚的遗存中,像玉璧、玉瑗、玉璋、玉戈、陶器、青铜兵器等的相似度更高, 显示从商周以来两地就存在密切的文化往来。

童先生在西南考古研究领域涉及面很广,包括“人类的起源”、“旧石器时代”、“中石器时代”、“农业与稻作起源”、“古代民族”、“青铜兵器(剑、戈)、乐器(铜鼓)”及“云南的冶铁”等。其中不少认识,代表了他所在时代的高水平。

童先生坚信,中国西南地区与南亚很早就有联系。在制定全国“七五”社会科学规划期间,他率先提出“南方丝绸之路”的综合研究课题。他认为,在西汉甚至更早,中国西南与南亚就存在一条商贸通道,中国所产的丝帛、竹杖、肉桂等通过东南亚交易到南亚。印度最早了解中国正是通过东部的克拉塔斯人(Kiratas)。公元前 4 世纪,在印度文献中出现了 Cina(中国)一词,在阿萨姆邦出现丝绸生产,应是藏缅语系居民传去的。追溯起来,印度从旧石器时代到新石器时代的石器制作技术与云南很相似。阿萨姆邦的北加贾尔山遗址出土的素面红陶、绳纹陶应是中国西南地区文化影响的产物。中央邦纳夫达托里和南部的邦格那格莱的彩陶带流钵造型与云南宾川白羊村遗址所出同类器形态相似。印度学者也认为,阿萨姆地区与东亚的文化联系可追溯到新石器时代后期。到了公元前 1 千纪中期,两地交互的文化内容还有:蚀花肉红石髓珠、牛崇拜、蛇崇拜、生殖崇拜、钹舞、翼兽、狮形饰、猎头习俗、16 位进制、印度沙金、中国白铜等。包括后来四川地区的早期佛教、道教与印度迦摩缕波国金刚乘的起源和发展等均与这条通道有关,不少文化特质可在滇文化中找到源头。不过,中印两大古国的文化交往大多要通过缅甸间接进行,直至上世纪,中缅印之间活跃的马帮贸易仍延续着古老传统。近年来有学者通过对出土文物的挖掘研究,提出在成都平原到缅印之间存在一条“竹之道”,此通道的出现时间可追溯至三星堆文化,其背后暗藏的东西之间思想与观念层面的流动性的意义,恐怕要远大于“丝绸之路”物质层面的流动性。

为了推动中国西南地区的考古研究,1987 年,童先生创办了《南方民族考古》丛刊。他在发刊词中对这一纯学术刊物拟定了宗旨:“以中国南方为中心,兼顾东南亚地区的研究,以民族学、考古学为主题,重视相邻学科的配合和边缘学科的开拓;注重资料的详实和科学性,与此同时也欢迎新理论、新方法的探索。”该刊面世后,很快便以独具一格的视野和新颖敏锐的风格开一时之风气,成为当时继《考古》、《考古学报》、《文物》三大杂志之外为数不多在海内外享有盛誉的学术刊物之一。该刊于 1993 年出版至第 5 辑停刊。2010 年复刊,至今已刊至第 20 辑,成为推动西南考古研究的一个重要平台。

1987 年,《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》一文发表。这是童先生长期从事西南考古的集大成之作。2019 年,此文被收入高等教育出版社的《中国考古学经典精读》一书,可见其影响至今盛行不衰。按童先生自己的说法,他是将考古学文化放在一定的生态环境、社会背景下进行多学科的考察研究,提出一些问题,以增进对古代社会现象的全面了解。

这篇文章指出,在我国的东北到西南、即东起大兴安岭南段、北以长城为界、西抵河湟地区,再折向南,沿青藏高原东麓直达云南北部存在一条绵延达万里的半月形地带,从新石器后期到青铜时代,活跃在这个地区的众多民族留下若干共同的物质文化,包括细石器、石棺葬、大石墓-石棚、石构建筑、穿孔石器、半月形石刀、条形石斧石锛、石范铸造、动物纹、曲刃剑、长骹曲刃矛、双柄茎首剑、双大耳罐、铜柄铁剑、曲茎剑、纽辫柄刀剑、盘龙盖罍、双联罐等。这些文化因素的相似如此明显,以至于难以全部用偶合解释。如能从头绪纷繁的文化现象加以分析,深入探讨这些共性产生的原因,将有助于深入对社会文化与生态环境之间辩证关系的认识,增强对古代边地民族之间相互关系的了解。

童先生从自然和社会两方面分析入手,从半月形地带生态环境的相似及不同经济类型的部族集团之间的交往与迁徙论证了文化传播的原因和情景。其中,自然方面涉及地理位置、海拔、太阳辐射、气温、降雨、土壤、动植物、矿物资源等的相似性。社会因素包括了经济形态的差异(农业-牧业)、民族关系对峙(华 -夷)等,其中既有族群的迁徙流布、民族的融合交往,也有间接的观念传播等。该文论据充分,言之成理,令人耳目一新,全面体现了童恩正将考古学、人类学、历史学、地理学、语言学、生态学等方法结合的治学特点,以出土文物为基础,既有宏观的视野,也有微观的考证,多角度认识和复原古代民族和社会。恰如张光直先生对他治学的评价:“着重宏观研究,加强横的联系,注意相邻学科的交叉研究”。

1990年前后童恩正与李约瑟教授合影

冯汉骥教授是童先生的恩师,他 1931年赴美留学,先入哈佛大学人类学系,后转入宾夕法尼亚大学人类学系,1936 年获哲学人类学博士学位。回国后应李济先生之邀参加中央博物馆的工作。因中日战争爆发,改为接受四川大学之聘,曾在彭山参加中央研究院史语所发掘汉代崖墓,在成都主持挖掘前蜀永陵(王建墓)。作为冯先生的助手,童先生对文化人类学早有接触,并因此关注西南地区的古代民族研究,这体现在他的多篇文论之中。1980 年他赴美访学的目标之一就是构建中国的文化人类学学科体系,并尝试将人类学研究方法引入考古学。1990 年,他撰写的《文化人类学》在上海出版,这是改革开放后最早介绍这一学科的专著。有学者指出,此书贡献主要有二:一是将文化人类学的理论与中国的历史、文化、民族、考古及现实社会紧密结合,大量加入中国的考古资料和历史文献;二是抛开摩尔根理论体系的局限,汲取西方人类学派的理论精华,构筑中国的文化人类学框架。该书在分析“酋邦”的特征后指出,秦汉时中国南方的夜郎、滇、南越、嶲、昆明等民族“国家”的社会性质即酋邦。《史记》、《汉书》所记的“邑君”“邑长”“王”“侯”就是大大小小的酋长。唐代的南诏即是由酋邦发展起来的国家。1990 年,我在北大考古系开设 “文化人类学”课程,就是用童先生的这本书作为参考教材。可以说,如果没有这本书,我很难在较短时间内开出这门新课。

童恩正与老师冯汉骥教授合影

童先生的另一角色是文学家。早在上世纪 50 年代末他就开始发表小说。他撰写的《珊瑚岛上的死光》荣获 1978 年度“中国优秀短篇小说奖”,这也是国内科幻小说所获的最高文学奖。这部作品后来还被改编并拍摄为国内首部科幻影片,童先生也因此被誉为“科幻小说大师”。他的文学作品题材广泛,除去科幻小说,还有考古普及读物、考古历史小说和幽默作品等。我不好说有多少年轻人受他的作品影响喜爱上考古学,估计凡是看过《古峡迷雾》的青少年,必定会对考古产生兴趣和遐想。从这一角度看,童先生称得上是中国最早的公众考古学家。有学者专门对童先生在文学领域取得的成就进行分析,指出“他的作品流露出的是对考古学的深层思考——即考古学能做什么?不能做什么?在不能做的事中考古学家迫切地想知道什么。他用讲故事的方法回答了这些问题……将考古学的问题融入虚构的故事中,以想象的方式实现了考古学家在真实的考古工作中不可能实现的愿望和幻想。”

不过,童先生热衷文学的行为也曾不被业内同行所理解,甚至被说成是不务正业。1979 年春,严文明先生在川大讲学期间,恰逢评定职称,童先生的升职问题引发较大争议,为此系领导和校人事干部专门前去征求严先生意见。严先生对他们说,童恩正在很多方面都很优秀,仅就考古而言,他的业务能力和学术水平也是一流的。如此,童先生才涉险过关。今天回过头看,童先生“两栖”爱好的个性不仅激发了他的学术创作灵感,也大大丰富了他的研究领域。

我之所以敢写此文是因为我和我的老师严文明先生都与童恩正先生有些剪不断的关系。话说早在 1950 年,童先生从雅礼中学转入长沙一中,就与严文明先生成为同窗和室友,二人睡的是一张床的上(童)下(严)铺。高中二年级时,童先生突然离校,从此失联。直到 1976 年,严先生在陕西周原遗址开门办学,童先生作为四川大学的教师前去参观,见到严先生他便问:“你还认识我吗?”两位老同学遂相认,并紧紧拥抱。20 多年过去了,这两位喜爱理科的高中生竟然都成了考古学家,这一传奇经历真可谓学科史上罕见的轶事。为此我也曾困惑不解地问过严先生,你们俩那么熟,而且在国内专业考古杂志都有文章发表,考古圈子又这么小,怎么会一无所知?严先生说,谁能想得到啊!我俩当时都偏爱理科,且中国同名同姓的人又那么多,我还一直以为这个童恩正可能是位老先生呢!估计童先生也可能有类似想法。

严先生还给我讲过这样一件事。上世纪70 年代初,西藏革委会派人来北大,说昌都发现一处古遗址,希望北大能派员前去发掘。当时 8341 部队在北大的军宣队代表通知刚从江西鲤鱼洲干校返回的严文明参加座谈(因遗址属于石器时代)。当时严先生患有严重胃病,身体极虚弱。军代表便问西藏来人,北大老师如果在当地患了急症,运到拉萨要多久?对方说昌都没机场,汽车去拉萨要走一周。再问,运到成都呢?说汽车要走一个月。军代表认为这种交通条件严先生去的话会很危险,便没答应派人去。有趣的是,卡若遗址的发掘最后竟然落到严先生的老同学头上。1979 年,童先生带领四川大学考古专业的师生前往昌都对卡若遗址进行大规模发掘,并有一系列重要发现。

阴差阳错的事还有一例。1982 年童先生在哈佛大学访问,其间恰逢美国国家科学院准备资助中国一项考古方面的项目,在张光直先生撮合下,该计划得到中国教育部批准,按照这个计划,美方将协助四川大学建立若干考古实验室,并由双方组队沿四川盆地边缘寻找新石器时代早期遗址、探索民族植物学和农业的起源。双方的合作负责人分别为四川大学的童恩正教授和皮博迪(Robert S. Peabody)考古博物馆主任马尼士(Richard Stockton MacNeish)博士。后来该项目因夏鼐先生反对而中止。1992年,马尼士来中国南昌参加学术会议,会后在赣东北考察,到北京后提出希望与中国合作在江西开展稻作农业起源的研究。鉴于此项研究的重要性和前沿性,在国家文物局支持下,决定由北京大学考古系与美国安德沃(Andover)考古研究基金会(AFAR)合作进行,严文明教授任总负责人。该计划的合作意向书由我起草,我还参与了该项目在江西乐平洪岩洞遗址的发掘。该合作项目对推动长江中游稻作农业的起源有着积极意义,在国际上也产生了较大影响,并荣获国家文物局田野考古发掘的二等奖(一等奖空缺)。

我在北大读书期间便久仰童先生大名,但一直无缘相识。据童先生本人回忆,他的祖籍应是移民到南方的北方人。小时候他曾见伯父在祭祖牌位上写的是“雁门堂上历代祖先之位”。如果这个雁门是指山西雁门关,或许他和我一样都有山西人的血统。

1984 年,国家文物局首届考古汇报会在成都举行,夏鼐、苏秉琦等大佬云集蓉城,经童明康引荐我与童先生相识。后来我和他提起分到川大的事,他听后极为震惊,说他们一直想要北大学生,怎么要到了又给退了。我重返北大后,每年寒暑假回四川都会找机会去他家里拜访,听他摆龙门阵、坐而论道是种享受,也能切身体会到他的绝顶聪明。他对我影响很大,我也在某些方面以他为师。1989年春,我请他来北大考古系与青年教师、研究生座谈,严先生作为老同学也来作陪。我的开场白是:“童先生是考古界的一只怪鸟”,引发全场大笑,他也笑了。座谈时他讲话风趣幽默,言辞锋利睿智。以其亲身经历列举了考古界的一些怪现象,包括 1979 年他兴冲冲地去西安参加中国考古学会的成立大会,因不在名单之内不准参会。还有 1982 年他与张光直先生谈好的合作项目竟被强行中止……糟糕的是,后来让学生整理的座谈会录音带竟然丢失,这让我一直感到内疚。

1989年童先生在北京大学 左2 本文作者,左5 童恩正

后来童先生远赴美国,每次回到北京总会邀请文物局、北大、社科院几位老先生一起吃顿饭,作为晚辈的我每次忝列其间。1996 年夏,在北京沙滩一家餐厅再度聚首,在座的有邹衡、俞伟超、黄景略、张忠培、严文明、杨泓、乌恩、童明康、孟宪民和我。席间,童先生依旧和大家谈笑风生,其乐融融。记得席间张忠培先生曾对我耳语:“童很想回来……”熟料天不假年,1997 年春,先生竟突然走了。呜呼,哀哉!

1986年 童恩正与华裔考古学家张光直教授在美国哈佛大学

张光直先生曾有这样的评价:“童恩正先生是近年来第一个派遣到国外的中国考古学家……他在哈佛大学半年间,将哈佛大学人类学系图书馆所藏极为丰富的有关东南亚的民族考古学的文献资料搜罗殆尽,又在哈佛大学考古实验室埋头工作,所以我对童先生努力之勤,学识之广,是早有认识的。”童先生去世后,张先生痛心地在纪念文章中写道:“没有一个人不为这个 62岁身体、32岁精神的中国学者的早逝而叹息,他拼命地工作,似乎是想要用‘拼命’来弥补失去的时间,也许因此,他过早地结束了生命的旅程,但《童恩正文集·学术系列》被留下作为证人,证明这一代人中有像童先生这样的学者。”严文明先生在写给童先生夫人杨亮升的悼文中说:“恩正和我是高中的同班同学,那时我们都喜欢理科。人事沧桑,没有想到分离二十几年后,再见面时都成了考古学者。恩正的聪明智慧是人人称道的,但是他的勤奋刻苦的精神却很少人体会得到。他一生中经历了太多的磨难,使他对社会和人生都有深刻的认识,也使他成长为一位坚毅刚强的人。他是生活的强者,他已经获得了巨大的成功。他知识的渊博在我们这一代人中是少有的。他在考古学、人类学、民族学、美术史和文学创作等方面的成就,已经使他成为世界知名的学者。”

童先生是“敢为天下先”的。上世纪 60 年代,他在川大是仅有的一位玩摩托车的教师;改革开放后,又是国内最早拥有私家车的大学教授,至今我对他开的那辆棕黄色意大利甲克虫(菲亚特)小车还有印象。此外,他也是国内最早使用电脑的学者之一,并尝试用计算机进行甲骨缀合的实验研究,且相当成功。他兴趣广泛,关注新生事物,是一位热爱生活、也懂得生活的人,注重仪表,总是给人留下风流倜傥的印象。可惜这位优秀的学者走得太早,他的去世也让中国考古界失去了一位西南考古领域的著名专家。

写到这儿,恰逢我参加四川广汉“三星堆遗址祭祀区考古专家咨询会”返回北京,不由得想到童先生创作的《在时间的铅幕后面》这部幻想小说。书中他塑造了一位名叫欧阳去非的考古学家,在四川兴汉县七星岗遗址发掘出埋藏有大量珍贵文物的器物坑,这一重大发现迅速轰动世界。继而,作者将故事转到 2 年前的美国纽约,欧阳在大都会博物馆做学术报告,内容涉及七星岗遗址的古老传说,即在商代,蜀王为求雨而将大批蜀国宝藏埋入七座坑内,七星岗也由此得名。但三千多年来,埋藏宝藏的地点一直不为人所知。当报告结束,一位美国女士将一块刻有神秘图案的残铜片赠给欧阳,说这是其父 20 世纪 30 年代在四川传教时所获。随后围绕这块残铜片引发了一系列跌宕起伏、悬念丛生的故事。其间穿插有美国古董商和黑恶势力对这块残铜片的争夺、阴谋与爱情等。小说中多次出现一首流行歌曲《柠檬树》的歌词,可见童先生当年在美国很喜欢这首歌。

“当我年方十岁时,父亲对我说,

来学点知识吧,向可爱的柠檬树。

孩子,不要相信什么爱情,

因为你会发现,爱就像一棵柠檬树。

柠檬树是如此的美丽,柠檬花是如此的芳香,

但是可怜的柠檬果啊,却不能给人品尝。”

有趣的是,1981 年我在山东长岛大黑山岛发掘“北庄”这处著名的史前聚落遗址时,每天哼的也是这首歌。

故事最后,正义终于战胜邪恶,欧阳去非将古老的铜片完璧归赵带回国内,通过对航片的判读,对楚帛书、《尚书-尧典》、《山海经》等古籍的钻研,他破解出铜片上的神秘图案即宝藏坑的地点。随后前往汉兴七星岗找到了坑的位置,发掘出土大批造型怪异的青铜人面像、青铜神树、金杖、象牙等珍贵文物。不难看出,小说塑造的汉兴七星岗即广汉三星堆,宝藏坑即 1986 年发掘的祭祀坑。

神奇的是,2019~2020 年,四川省文物考古研究院在 1986 年发掘的祭祀坑周围勘探新发现 6 座坑,加上先前的 2 座共有 8 座。这其中有 2 座坑的位置重叠,其分布形状恰似北斗七星的星像。这究竟是巧合、还是天意?最不可思议的还是童先生的神来之笔!

四川广汉三星堆遗址祭祀坑位置分布

今年恰逢中国考古学百年华诞,借此机会纪念童恩正这位长期奋战在西南地区的著名考古学家应有特殊的意义。也愿乘着三星堆多座祭祀坑的考古新发现和“川渝地区巴蜀文明进程研究”考古工作计划(2021~2025)制定的东风,将我国西南地区的考古工作推向一个新的高度。2021年3月定稿于北京蓝旗营

(本文作者系北京大学考古文博学院教授,原刊于《中国文化》,原标题《文史双馨、学贯中西:记考古学家童恩正》, 澎湃新闻经作者授权刊发)