图片

莫高窟早期摄影史料的新发现

保宁(左)和斯文·赫定在罗布泊,1899年12月18日

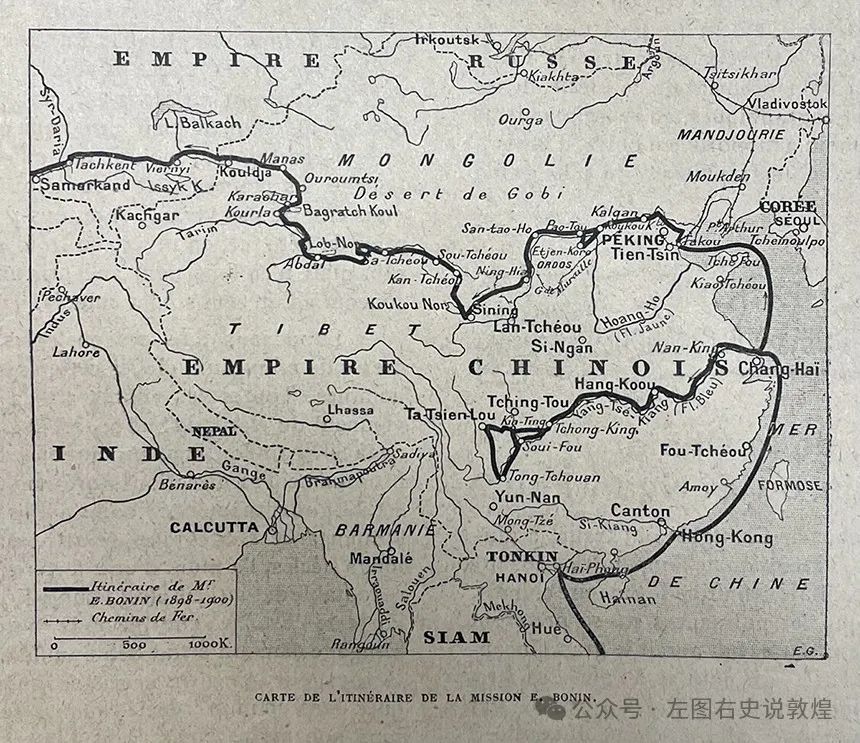

1897年8月,保宁向法国公共教育部提交了一份中亚探险计划,并很快获准。按照教育部批准的行程,保宁将从缅甸边境到贝加尔湖,由南向北穿越亚洲。他的任务包括调查所经地区的地形和水文,从人种学的角度研究人口,收集不同方言和途中遇到的碑刻。

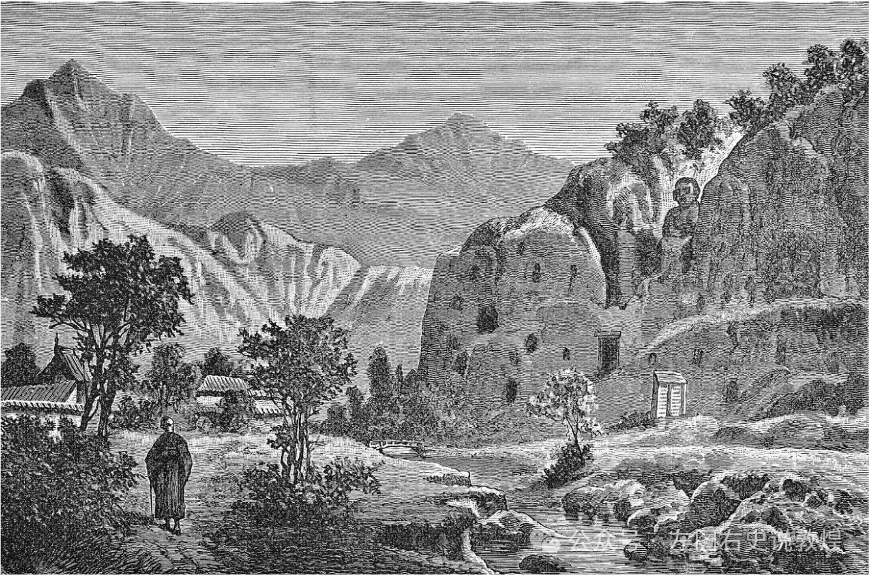

1899年10月24日,保宁前往莫高窟。在他之前,已有少数欧洲人参观了这一古老的石窟。1879年4月30日,匈牙利塞切尼·贝拉伯爵(Grof. Széchenyi Béla,1837-1918)自费组织的科考队访问了这处“巨大的寺庙”,其队员有制图师古斯塔夫·克雷特纳(Gustav Kreitner,1847-1893)和地质古生物学家洛克齐·拉约斯(Lóczy Lajos,1849-1920)。俄国探险家普尔热瓦尔斯基(Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky,1839-1888)于当年6月间抵达。英国探险家利特戴尔(George Littledale,1851-1931)和妻子特蕾莎(Teresa,née Harris Scott,1839-1928)也于1893年7月造访了这里。

1881年出版《东方行记——塞切尼伯爵东亚科考的科学成果》中介绍了敦煌千佛洞

在前往莫高窟的路上,保宁在一座有三尊小佛像的佛塔前停了下来,一块刻于1802年的石碑载明这儿是朝圣者前往石窟的歇脚点。终于到了莫高窟,他看见干河床尽头近50米高的冲积崖面上密密麻麻地镶嵌着数百个洞窟,如同蜂巢一样,洞窟里的壁画就像是刚画好一样清新明亮,但空荡荡的洞窟又似沙漠般的寂静。这样的奇境令保宁惊叹不已。

初来乍到的保宁敏锐地意识到莫高窟对研究亚洲宗教具有重要价值。他后来在法兰西研究院的《碑铭学与美文学科学院年会纪要》上发表了欧洲第一篇关于莫高窟的专题研究文章《千佛洞》,文中写道:“1898年至1900年,我受委派前往中亚进行科学考察,在我所考察的考古遗迹中,最有趣、最重要的看来是甘肃沙州东南部的千佛洞。提请碑铭学与美文学科学院关注这个千佛洞。因为难以到达,还没有多少人知道这处遗址。在佛教从印度向中国传播的历史上,这处遗址很可能是极为古老且重要的一站。”

保宁觉得那些捷足先登的欧洲探险家并没有对莫高窟作出恰如其分的描述,他决定完成这项任务。保宁首先阐明了莫高窟崖面上洞窟的分布是不规则的,通常有三层,有些区段有四层,并非如普尔热瓦尔斯基所说的只有两层。他进一步补充说,这些洞窟大小不一,既有1米深的小洞窟,也有宽达20米的大洞窟,“那些大型洞窟,还在位于洞窟后部的祭坛后,开辟了仅够一人通行的走廊,这条走廊可能只用于绕行仪式,这是一种源于吠陀的仪式,它围着祭坛绕行,始终保持祭坛在右手边,也就是说和太阳运行的方向一致。”

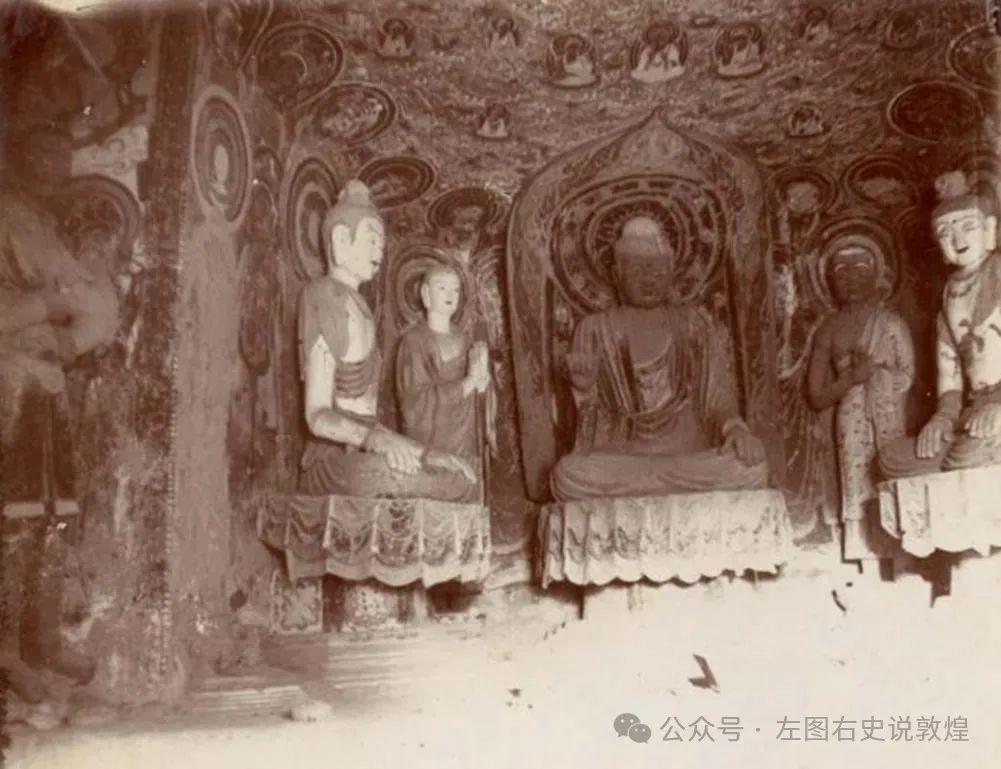

保宁还认为洞窟可能是不同时期绘制的,墙壁和顶部遍布壁画。因为沙州的空气干燥,这些壁画保存得非常好。其中一些壁画有中文题记,他认为这些题记中一定包含祈祷文,或与所描绘的场景有关。但保宁不懂中文,因此无法阅读这些题记。他观察到洞窟里铺着烧制的地砖,上面装饰着凸起的玫瑰形花饰,让人联想到墙上画的佛教图像之间的装饰图案。一些洞窟里还有塑像,这些塑像有一个木质骨架,外面敷着的粘土表面有贴金痕迹,大多数塑像看起来都经过了修复。他认为很多塑像呈现出明显的古风特色,更偏向印度风格而非中国风格,这与壁画中人物的形象和姿态相呼应。

莫高窟第331窟,被后期修复的塑像

保宁拍摄于1899年10月

保宁在其报告中指出,处于莫高窟崖面底层的洞窟许多已经被流沙淤塞了一半,如果不采取适当的预防措施,这些洞窟很快就会被完全堵塞。就在保宁考察莫高窟之后八个月,1900年6月22日,道士王圆箓在清理莫高窟第16窟甬道里的积沙时,意外发现了一个隐藏的洞窟,这就是闻名于世的藏经洞。保宁与世界上最伟大的考古发现之一失之交臂,他的报告中没有提到王道士或是莫高窟的任何一个人。

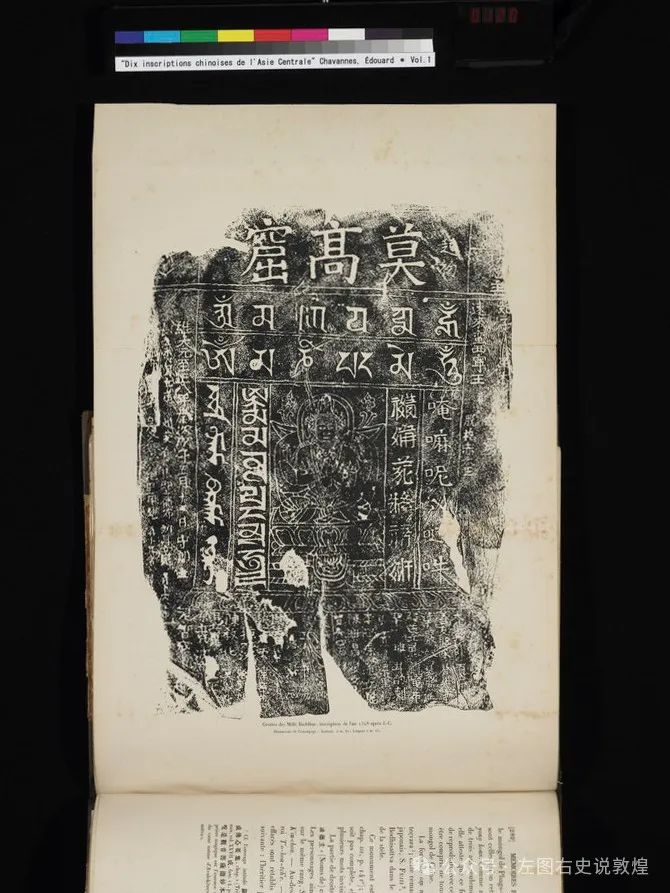

当然,保宁并没有空手离开莫高窟。他从莫高窟带走了四份碑刻拓片,这些拓片分别来自莫高窟第148窟《大唐陇西李府君修功德碑记》《唐宗子陇西李氏再修功德记》,以及在他称为“有偶像的大厅”的一个洞窟里发现的《莫高窟六字真言碑》和《重修皇庆寺记》。

沙畹的《保宁在中亚所获的十个中文碑碣拓本考》是欧洲出版的第一部敦煌学专著

微信扫描二维码,关注我的公众号