深度阅读

独家首发 | 郑岩:唐墓壁画最大乐舞图的奥秘

开年大戏《怒晴湘西》引发“盗墓剧”热潮,而在现实世界里,盗墓贼也曾“有助于”考古发掘。2013年被发现的唐玄宗时期丞相韩休之墓,即是源于考古人员从警方缴获的盗墓团伙的移动硬盘中,发现了此墓葬的壁画照片。

今天,活字君和书友们分享的是,中央美术学院教授郑岩对韩休墓壁画上所绘“乐舞图”绘制过程的分析。通过郑岩教授对这一迄今所知唐墓壁画同类题材中规模最大的作品的研究,我们得以了解盛唐时期长安的绘画风格。

本文原刊于《文物》2019年第1期,感谢郑岩教授对“活字文化”的大力支持!

试析唐韩休墓壁画乐舞图的绘制过程

郑 岩(中央美术学院)

唐韩休墓位于西安市长安区郭庄村,2014年发掘。韩休曾任黄门侍郎同中书门下平章事、工部尚书等职,卒于开元二十八年(740年)。其夫人柳氏,出身河东世家,天宝七年(748年)卒,与韩休合葬于少陵原[1]。该墓甬道和墓室内大部分壁画保存较为完好,我曾讨论过墓室北壁的山水屏风和东壁乐舞图的题材与形式[2],本文再对乐舞图的绘制过程略作分析。

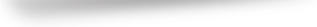

乐舞图占据墓室整个东壁,宽3.92米,高2.27米,是迄今所知唐墓壁画同类题材中规模最大的一幅(图1)。

图1

画面以墨线勾勒,着色以橘黄为主,局部辅以花青、赭石等。画面中部绘男女舞伎各一人,相对而舞。左部一方毯上绘四名女乐伎,自右而左,依次弹筝、拍板、奏竖箜篌、吹笙,其左端立一女歌者。方毯之前,有一男子左手抬起,右手执竿。该男子形象压在一向右奔跑的小童之上。画面右部一稍大的方毯上绘跪坐的五名男乐伎,自左而右依次奏竖箜篌、弹曲项琵琶、吹排箫、击小铜钹、吹筚篥。这组人物左端补绘一跪坐的男歌者,右端补绘一站立的男子,前部方毯上置一筝。这些男子多为胡人形象。在人物背后,绘有多种树木和修竹,前部绘花草和景石。

画面中有多处修改,对此,周伟洲说:

在女乐伎方毯之前,原绘有一男孩,而后改绘为一头戴黑幞头、著束带圆领长衫、登乌靴、右手执一竹杆[竿]、左手前伸的伎人。在男乐伎方毯最左边有早绘的下蹲的歌者一人及右边站立歌者一人,两者下部为后绘的方毯所掩盖,但线条依稀可见。其改绘和早绘时间,有两种可能,即在韩休卒葬前后,或在其夫人柳氏入葬之天宝七载。从改绘和早绘的情况看,笔者以为早绘及改绘时间大致应在开元二十八年韩休卒时前后,因方毯人物增多,再绘时掩盖了原绘的部分;其图色调风格基本一致。[3]

周伟洲对于改绘时间的判断是正确的,但关于绘制次序尚需进一步推敲。值得补充的是,画面右部方毯的左前转角处,原绘有一只兔子,后被方毯的线条所遮蔽(图2)。在盗墓者2005年拍摄的一幅照片中(图3)[4],这个细节更为明显。

图2

图3

原绘于左部方毯之前向右奔跑的小童右手抬起并前指,恰与这只兔子相呼应(图4)。

图4

这类儿童与动物嬉戏的例子,还有新疆吐鲁番阿斯塔那187号唐墓出土残屏风以及日本奈良正仓院藏天平宝字元年(757年)润八月廿四日献物中“人胜”所见小童与拂菻狗的形象(图5、6)[5]。从这个细节入手,可以对乐舞图壁画绘制的过程进行细致的分解。

图5

图6

在进入具体分析之前,首先需要对所依据的“原理”加以说明。一幅绘画作品的形成过程大致可分为三种:

其一,先有总体的构思或草图,然后从全局出发,齐头并进,层层深入,使形象渐趋明晰和确定。有时需数易其稿,九朽一罢,以避免谨毛失貌。这种做法,适合于较为正式的主题性创作。

其二,画家富有经验,成竹在胸,故可以从局部出发,画面次第完成。这种做法适用于元素相对简单的绘画。

其三,画家对于画面没有充分的整体构思,一有灵感便迅速落笔,笔笔相生,随兴而为,任意东西,各个环节充满偶然性和不确定性,结果往往别开生面,出人意料。这是极少数富有个性的画家所采用的做法。

韩休墓乐舞图场面较大,适合采取第一种方式绘制。但是,仔细观察可见,该图的墨线大多直接落实到壁面上,而不是依循草稿逐一勾描,这些墨线行笔极为迅捷,故而多处出现失误,不得不加以修改,因此,作者很可能采取了第二种绘制方式,即从局部入手推进。当然,这并不完全排除画工对画面有总体的设想,甚至还可能曾简略地起一大稿,但草稿却未必面面俱到,如人物头部可以画一圆圈,确定其大致位置和尺度,而无须具体到五官[6]。由于画面较大,人物众多,而画工运笔迅疾,对细节缺乏周密的计划,故而很容易出现差错。

构成该画面各种物象的线条有先有后,彼此的关系十分复杂。参照考古地层学的思维方式(而非照搬其原理)[7],可以在这些线条中梳理出三种关系。

第一种关系可称作“呼应”。画工在绘制某一物象时,同时考虑到与另一个物象的联系。这样,在空间上相距较远的两个物象,虽然线条互不相属,但在形式和情节上仍保持着关联。这种物象的彼此呼应可看作一种共时性的关系。

第二种关系可以称作“避让”。画工先绘出第一个物象,在绘制与之有着前后空间性关联的第二个物象时,为了保证前者的完整,并表现出合理的空间逻辑,有意避开第一个物象的线条。第一个物象和第二个物象绘制时间的间隔不确定,由于这种关系照顾到了组合的完整性,有时也可看作一次性构思或绘制的形象。

第三种关系可称作“遮蔽”。在改绘时,后补物象的线条完全叠加在原有物象的线条之上,对原有的物象加以否定。在这种关系中,相对浓密厚重的线条,或者相对完整的物象,更具有视觉上的优势,可能为较晚所补绘;相反,那些不够清晰的线条,或不够完整的物象,则可能是被有意遮蔽的先前绘制的部分。

需要说明的是,由于中国绘画所使用的墨和颜料透明性较强,上述几种时间关系并不是绝对的。从理论上讲,画家完全可以在弄清楚这些“原理”后,故意反其道而行之,伪造一种现场,使我们从无判断其头绪。如一次精细的临摹,也可以复制出上述各种效果,而在临摹过程中,线条原有的时间关系不复存在。但是,目前几乎找不到任何证据来证明韩休墓壁画存在“伪造”的动机和可能性。换言之,我对于画面线条时间关系的判断,是基于一般性的逻辑和常识,而排除了几率极低的可能性。

根据这些认识,以下对乐舞图的绘制过程进行细致的分解。我以Photoshop软件制作的示意图,可以直观地呈现出绘制的各个步骤。

首先,画面中央的男女舞者、左右两组男女乐伎、左部的小童与右部的兔子,彼此构成呼应关系。这三组形象,除了男乐伎中左右两人为后补,其余均为一次性绘出。其中,左部四名女乐伎和女歌者彼此构成避让关系,右部五名男乐伎(弹角形竖箜篌者、弹曲项琵琶者、吹排箫者、吹奏筚篥者和执小铜钹者)彼此之间也构成避让关系,说明这两组人物都是作为整体绘出的。可以将绘制以上三组形象的时间段看作“第一期”(图7)。

图7

其次,画面左部的方毯避让了小童和四名女乐伎和女歌者,前后关系十分协调。男女舞者身下的方毯也避让了人物的线条。这三块地毯可能略晚于人物绘出,可以看作“第二期”(图8)。

图8

其三,由于右部方毯的线条将兔子遮蔽,同时又避让弹竖箜篌者、弹曲项琵琶者、吹排箫者、吹筚篥者和击小铜钹者,说明方毯的绘制晚于兔子和这五个人物。左部方毯并未破坏小童的形象,而右部方毯否定了与小童呼应的兔子,说明右部方毯的绘制晚于左部方毯。周围的树木、竹子、小草、石块,避让了人物与地毯,可与右部方毯一起,归入“第三期”(图9)。

图9

其四,右部方毯左端跪坐的歌者及右端站立者的线条不仅与方毯部分重叠,而且也与弹竖箜篌和吹筚篥者部分相重叠,右端的立者同时还与竹子部分重叠,说明这两个人物试图覆盖弹竖箜篌者、吹筚篥者和竹子的一部分,所以应是较晚添加的。在吹排箫者和吹筚篥者前方地毯前缘处的筝与地毯上的梅花点重叠,可知筝是后画的。如果筝是早画的,那么梅花点应有所避让;实际上,筝覆盖了方毯的局部,因此应为后补。很可能画工目的在于添加一名弹筝的男乐伎,但画面空间有限,故只画了一张置于地毯上的筝;或者右端站立的男子与筝原本一体,只是由于空间不足而彼此分离。画面左部覆盖小童的持竹竿者,同时覆盖了部分方毯以及地上的小草,故可知也是最后补加的元素。这三个人物和筝可看作“第四期”(图10)。

图10

“第四期”的最后还有一个环节值得注意。画工可能注意到后来补加的线条并不能完全遮蔽原有的线条,效果不够理想,所以又对右部方毯的边缘进行了加工,左、前、后边缘散开的毛线密度被加大。这些增加的线条避让了前部的歌者和后部的立者,被两个人物叠压的地毯散线部分,则相对显得较为稀疏(图11)。通过这种补救方式,两个后加的人物与原有的五名男乐伎的整体性有所增强。

图11

最后一个步骤是设色[8]。画工所拥有的颜料似乎十分匮乏,只有橘黄、花青和赭石等少数几种。设色比起线描更为迅捷,完全达不到“随类赋彩”的标准。人物衣服部分尚能以色彩强调衣纹的结构,但更多处的布色则缺少章法。如最右侧的歌者面部重叠在一竹竿上,画工试图用颜色进一步遮盖竹竿,反而欲盖弥彰。在左侧后加的持竹竿者面部染色后,画工又试图用颜色进一步遮蔽小童,结果也使得这一部位的颜色十分混乱。右部地毯的每个边全部设色,更是弱化了最后添加的人物。设色可以看作“第五期”(见图1)。

图1

我们再来进一步分析“五期”的关系。如上所述,右部方毯前缘处的筝为后补,右端站立的男子也是后画的,那么,方毯在绘制时,其前部既没有筝也没有站立的男子,而是一块多余的空白。对比左部方毯,右部方毯显然画得过于巨大和靠前,以至于远处弹竖箜篌者坐在了方毯边缘,貌似腾空而起。很有可能画工进行到这一步时,忽然改变了原有的构思,认为小童与兔子的情节偏离了乐舞的主题,因此便将方毯前移,将兔子遮蔽。在这个时间点上,画工甚至已打算以持竹竿者替代小童,可能还注意到乐队的组合出现了差池。

在画面的总体结构尚未完成之前,局部的修改已经启动,因此,上述绘制序列中所谓的“五期”,彼此之间不可能相距太远。具体说来,“第一期”的人物完成后,画面的完整程度尚差,应紧接着进入“第二期”。着眼于两张方毯的呼应关系,“第二期”与“第三期”相隔的时间也不长。画工在以方毯覆盖兔子时,已考虑到对于小童的修改,以及补加后面的三个人物,所以“第四期”与“第三期”也是先后连续发生的。改绘至少有两次,第一次右部方毯覆盖了原有的兔子,第二次补画了右部三个男子,但这些改绘可能均是在原绘之后不久发生的。改绘显然非常仓促,不仅没有处理好与原有形象的空间关系,甚至没有完全遮挡住原来的线条。由于画工在设色时试图进一步遮蔽墨线的错误,可知设色也是在完成墨线后立即实施的。说到底,所谓“五期”的表述,只是出于分析的方便,它们实际上是前后密切相继、一次性完成的。

对绘画风格的观察,也可以支持上述判断。“第一期”弹曲项琵琶的男子与“第四期”画面右端站立的男子,无论用笔还是布色。都相当一致,如出一人之手(图12)。至于改绘的具体时间,我赞同周伟州的判断,即在韩休卒后。最大的一种可能是,画工原有一个熟记在心的粉本,但在绘制时却率尔操觚,无法应对复杂的画面结构,故左右失据,差错频出。也有可能多位画工合作完成这一较大的画面,彼此在协调上出现了问题。但是,由于画面的风格统一,故第二种可能性相对较小。

图12

周伟州谈到,儿童改绘为执竹竿者是“为了整个乐舞的需要”,并论定这名男子为宋代文献所见“竹竿子”,即“致辞者”[9]。这是个正确的看法。唐代李肇《唐国史补》记有一则轶事:

人有画奏乐图,(王)维熟视而笑。或问其故,维曰:“此是《霓裳羽衣曲》第三叠第一拍。”好事者集乐工验之,一无差谬。[10]

《太平广记》卷二一四引《卢氏杂说》,记有相似的故事:

有别画者,与人同游寺。看壁画音声一铺。曰:此凉州第几遍。不信,召乐官奏凉州。至画处,用指更无差异。[11]

这类故事的前提是,被观者辨读时“一无差谬”的绘画,在绘制时必须也是“一无差谬”。

宋人沈括质疑王维故事的真实性,《梦溪笔谈》卷十七云:

此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声,不过金石管弦,同用“一”字,何曲无此声,岂独《霓裳》第三叠第一拍?或疑舞节及他举动拍法中,别有奇声可验,此亦不然。《霓裳曲》凡十三叠,前六叠无拍,至第七叠方谓之叠遍,自此始有拍而舞作。故白乐天诗云:“中序擘騞初入拍”,中序即第七叠也,第三叠安得有拍?但言“第三叠第一拍”,即知其妄也。[12]

该卷又记:

相国寺旧画壁,乃高益之笔。有画众工奏乐一堵,最有意。人多病拥琵琶者误拨下弦,众管皆发“四”字,琵琶“四”字在上弦,此拨乃掩下弦,误也。予以谓非误也。盖管以发指为声,琵琶以拨过为声,此拨掩下弦,则声在上弦也。益之布置尚能如此,其心匠可知。[13]

无论指责者还是辩护者,都对奏乐图的细节进行了严密的推敲。或可设想,韩休墓乐舞图壁画绘制时也曾受到人们如此的推敲。当时可能有人注意到乐队的组合有误,缺少了竹竿子、歌者和弹筝者,经过修改后的画面大概可臻于“一无差谬”了。至于小童与兔子,则是旁逸斜出、可有可无的题材。文献记载,唐人张萱“好画妇人婴儿”[14]。前述吐鲁番阿斯塔那187号墓绢画所见儿童,即与对弈的仕女等属同一屏风画,可知婴儿题材常与仕女相连属。韩休墓乐舞图中有女乐,所以小童与兔子也一度被牵涉进来。尽管这一情节可以为画面增加一些趣味,但与乐舞主题并无必然联系,故在乐队图像出现硬伤而需改动时退出了画面。

关于唐代画家随时修改壁画的例子,还有周昉的一个传说,《太平广记》卷二百一三引《画断》曰:

唐周昉,字景玄,京兆人也。节制之后,好属学,画穷丹青之妙。游卿相间,贵公子也。长兄晧善骑射,……时德宗修章敬寺,召晧谓曰:“卿弟昉善画,朕欲请画章敬寺神,卿特言之。”经数日,帝又请之,方乃下手。初如障蔽,都人观览。寺抵国门,贤愚必至。或有言其妙者,指其瑕者,随日改之。经月余,是非语绝,无不叹其妙。遂下笔成之。[15]

当然,这几个例子所言皆为寺院内的壁画,唐代的寺院具有较强的公共性,故寺内壁画拥有“贤愚必至”的观者。而墓室是一个私密的场所,空间有限,能看到其中壁画的人应不会太多,但主持营建墓葬的人、画师的同事或死者的家人皆有可能对画面的得失提出他们的意见,画工便“随日改之”。

我在讨论韩休墓北壁山水屏风时提出过一个初步的看法,正是在盛唐时期的长安,上层社会出现了对于两种截然不同的绘画风格兼容并包的接受和欣赏,一种是李思训所代表的焕烂求备、细密精致的体制,一种是吴道玄所代表的自由洒脱、不拘细致末节的画法。前者更适用于乐舞图之类的题材,后者则为画工受制于时间或报酬而快速完成壁画找到一种借口。我们在这幅壁画中所看到的是题材和画法的错误对接,由此导致了画面一改再改,混乱不堪。尽管如此,韩休墓乐舞图在结构和细节上,还是呈现了唐代同类壁画中最为华美绚丽的一种图式。

附记:

2014年,巫鸿教授在芝加哥大学组织了一系列“细读艺术作品”讨论会,第一次是由巫鸿本人主讲韩休墓乐舞图。在讨论环节,博士研究生冯乃希根据投影中的图片,首先发现了右方地毯转角处的兔子。巫鸿2015年访问西安时观察原壁画,肯定了兔子的存在。我在2014年底参观发掘现场时未能注意到这一细节。承巫鸿告知后,我于2015年11月20日和2017年7月1日重访西安。当时韩休墓正在整体搬迁,故未能再次目验原壁画,但对照陕西历史博物馆和陕西省考古研究院以电子扫描原大打印的图片,确认这一说法是正确的。本文写作过程中,还得到刘呆运、王小蒙、文军、徐涛、梁勉、李志荣、吴雪杉、赵玉亮等师友的帮助,在此一并致谢!

原刊《文物》2019年第1期

(向上滑动启阅)

注释

[1]刘呆运、程旭:《陕西长安唐韩休墓首次发现独屏山水图壁画》,《中国文物报》2014年12月5日,第1版;本刊编辑部:《“唐韩休墓出土壁画学术研讨会”纪要》,《考古与文物》2014年第6期,第101~117页;陕西省考古研究院、陕西历史博物馆、西安市长安区旅游民族宗教文物局:《西安郭庄唐宰相韩休墓发掘简报》,《文物》2019年第1期,第4~43页。

[2]郑岩:《唐韩休墓壁画山水图刍议》,《故宫博物院院刊》2015年第5期,第87~109页;郑岩:《论唐韩休墓壁画乐舞图的语言与意象》,巫鸿、朱青生、郑岩主编:《古代墓葬美术研究》,第4辑,长沙:湖南美术出版社,2017年,第215~228页。

[3]周伟州:《唐韩休墓“乐舞图”探析》,《考古与文物》2015年第6期,第73~79页。

[4]程旭:《长安地区新发现的唐墓壁画》,《文物》2014年第12期,第71页,图11。

[5]李征:《新疆阿斯塔那三座唐墓出土珍贵绢画及文书等文物》,《文物》1975年第10期,第89~90页,图版壹~肆;正倉院事務所編:《正倉院宝物北倉》(增補改訂),東京:朝日新聞社,1987年,图録143,第55~56页解説。

[6]据悉,发掘者与相关学术机构采用数字扫描技术,已发现该图部分起稿痕迹。这些起稿线属于一次性完成,还是在改绘再次补加,尚待资料发表后做更细致的研究。关于唐墓壁画起稿问题的研究,参见申秦雁:《唐墓壁画起稿方法的考察与研究》,《书画艺术学刊》第7期,台湾艺术大学,2009年12月,第41~54页。

[7]关于考古地层学原理的论述,见俞伟超:《关于“考古地层学”问题》,王然编:《考古学是什么——俞伟超考古学理论文选》,北京:中国社会科学出版社,1996年,第1~47页。

[8]唐代壁画多在最后一步设色,如《历代名画记》记长安兴善寺、净土院、菩提寺、安国寺、总持寺等处吴道玄所绘壁画,皆为工人布色(张彦远著,俞剑华注释:《历代名画记》,卷三,上海:上海人民美术出版社,1964年,第38~49页)。又云:“翟琰者,吴生弟子也。吴生每画,落笔便去,多使琰与张藏布色,浓澹无不得其所。”(卷九,第109页)

[9]周伟州:《唐韩休墓“乐舞图”探析》,第76~77页。前人有关唐宋时期“竹竿子”讨论,参见向达:《柘枝舞小考》,《唐代长安与西域文明》,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,第101~109页;孙机:《唐李寿墓石椁线刻侍女图乐舞图散记》,《中国圣火——中国古文物与东西文化交流中的若干问题》,沈阳:辽宁教育出版社,1996年,第203~204页;杨泓:《河北五代王处直墓彩绘浮雕女乐图》,《收藏家》1998年第1期,第4页;罗丰:《五代后周冯晖墓出土彩绘乐舞砖雕考》,《考古与文物》1998年第6期,第66~81页;黄剑波:《五代后周冯晖墓中“竹竿子”人物图像考证》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2012年第1期,第22~24页。

[10]李肇、赵璘:《唐国史补/因话录》,上海:古典文学出版社,1957年,第18页。关于这一传说,又见辛文房:《唐才子传》,上海:古典文学出版社,1957年,第24~25页。

[11]李昉等编:《太平广记》,北京:中华书局,1961年,第1643页。

[12]胡道静:《新校正梦溪笔谈/梦溪笔谈补正稿》,上海:上海人民出版社,2011年,第119页。

[13]同上书,第118页。相国寺壁画的记载又见《东京梦华录》卷三:“大殿两廊,皆国朝名公笔迹。左壁画炽盛光佛降九曜鬼百戏;右壁佛降鬼子母揭盂;殿庭供献乐部、马队之类;大殿朵廊皆壁隐楼殿人物。莫非精妙。”孟元老著,邓之诚注:《东京梦华录注》,北京:中华书局,1982年,第89页。

[14]张彦远著,俞剑华注释:《历代名画记》卷九,第184页。

[15]李昉等编:《太平广记》,第1631页。

end