专家观点

以考古材料阐释魏晋南北朝时期的生死观(齐东方)

面对死亡的奥秘,人们忧惧的同时也对生命的去向抱有关怀和期望,迷茫无助会产生各种神秘观念和表现方式,显现出不同文化或某一时代的精神世界。生死观的演变,是社会演变的体现,在思想史上十分重要。

选择魏晋南北朝的生死观进行研究,既明智又棘手,明智是由于目前这一时期的研究几乎是空白,棘手是因为材料不多,而且杂乱。过去人们宁愿把这一时期看作是汉唐的过渡和转折一带而过。然而,过渡常常掩盖着深刻的变化,转折往往具有关键意义。在中国历史的大框架中,审视魏晋南北朝时生死观的传承与转型,既可用以阐释渊源,也可展示未来。

本书的研究带有填补空白之意。所谓填补空白,当然不是说前人没有涉及,是指本书另辟蹊径,主要是借助考古发现的图像,以墓葬中的升天图为线索来展开探索。历史文献用文字表述的思想太抽象,而图像描绘的是一种形态,折射着人们从感觉到观念,由观念形成理论,破译视觉图像中的文化基因、密码,无疑是了解生死观的另一有效途径。

说到升天图,首先遇到的是概念界定问题。这一题材在汉代已经盛行,也恰恰引起了争议。有人认为汉代人对亡灵形成的升天思想,在墓葬图像中成为一大主题。也有人认为那不是升天图,因为汉代人惧怕天上的神祇而不敢升天,只是创造了一个仙人世界,应称升仙图。无论是升天还是升仙,这类图像在汉代已经构建出来了,探讨魏晋南北朝类似的题材,追溯汉代渊源是必须的,因此本书用了较多笔墨讨论了汉代的情况,最后的结论是:升仙乃升天的一类,是升天的一种形态,不宜割裂分化。这不是对以往争议的折衷,讨论魏晋南北朝生死世界中的图像表现,升天图涵括升仙的内容未尝不可。

既然以考古材料为主线,接下来的问题是,汉代以后画像石墓迅速衰落,依附在画像石上的图像,作为一种延续的题材,表现形式也相应发生改变。不过墓葬形制的变化和画像石消失,未必是的根本原因,汉代求仙升天的梦想经过较长时间的追求,人们产生了怀疑,对能否能升天和怎样升天开始寻求新的寄托。

生死观是人类一直面对的问题,不同时期有不同的态度。作者把视角置于整个社会大背景中,认为魏晋南北朝是将生死问题由春秋战国哲学的理性化转而为宗教层次的理论化的时代,同时来自西方国度的文化被了解,特别是佛教东传已成气候,但人们对佛教义理的了解还未吸收融汇,道教在东汉末因黄巾民变遭受重挫。在这一背景下,人们关心玄学,论辩生死议题,试图为死后的祝愿开启新路,传统的升天图出现了新变化。“升天图像在魏晋残留的汉朝图像的基础上,进一步放大图像面积,成为墓室或葬具的突显题材;另方面某些图像又被赋予更抽象以至神秘化因素,如孝子图和高士图等等。南北朝另一个值得注意的,是外来宗教如佛、祆对传统生死观的影响”。

更抽象以至神秘化的因素是什么?作者举出了孝子图和高士图,还有外来的宗教。无疑这是考古资料直接表现、可以看得见的内容,视觉图像的便利使思想史视野中的讨论变得鲜活、直观了。

提到人的生死自然会想到墓葬,墓葬无论是亡者阴世之旅的场所,还是安居地下的阴宅,都是表达生死观最直接的材料,鲜明体现着人们对死后处境的某些设想。汉代引导死者升入仙界的图像中,主角常常是东王公西王母,魏晋南北朝少见,孝子图和高士图更为突出。从历史背景上看,这时盛行志怪小说,离奇虚幻的故事很多,如何开启冥府大门步入天国,传统的题材不能满足人们的想象,对死后的奢望需要有新的内容替代。

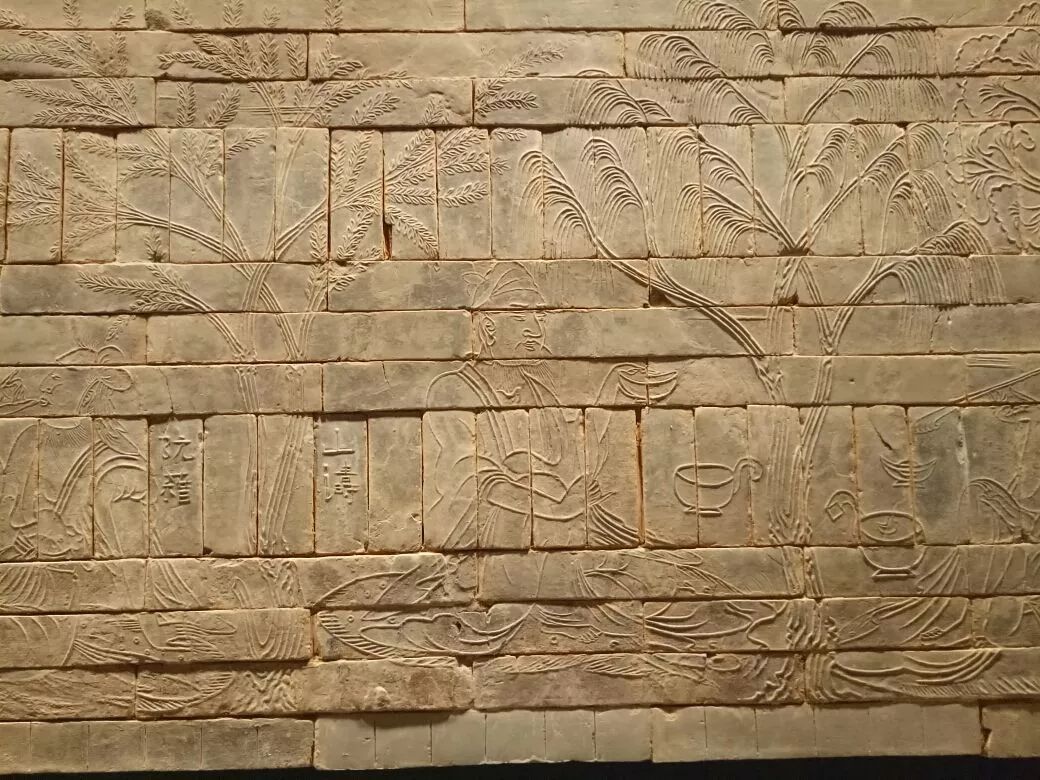

人们对死后的奢望更复杂,相反魏晋南北朝墓葬中图像却比汉代简单,过渡或转折自然难有定式,表现升仙升天思想内涵的图像出现更大的灵活性。最容易被关注的是竹林七贤的出现。竹林七贤是魏晋时期肆意酣畅的嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸,有关这七个人的故事已被反复研究,基本上都属于“弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达”的人物。猛然看来,这些人物出现在墓葬图像中理所当然,最普通的解释是:现实中崇尚隐逸,追求虚玄,竹林七贤是为代表,画家愿以他们为题材做画。由于死者或亲属对竹林七贤的仰慕,故做成墓壁装饰。解释为现实生活的反映当然顺理成章,与社会背景直接对号的考虑也容易被接受。但是,这些图像的出现不是魏晋而是南朝,尽管年代相去不远,毕竟也算是历史人物故事。

南朝墓葬图像中的竹林七贤似乎突如其来,以画面巨大、十分醒目的方式出现,可能还有含义。由于找不到与汉代一脉相承的图像渊源,无法直接顺藤摸瓜。可如果按图像的处理意图去寻找轨迹,也许有关联。郑岩认为这种图像还应当有着与丧葬观念密切相关的象征意义,求仙和死亡可以联系在一起,高士形象便可以与当时的丧葬观念结合在一起。町田章注意到图像中把所有竹林七贤的人物都老人化,其意图是把现实的隐士改变成理想境界的隐士,“壁画的意义在很大程度上转向对神仙的礼赞”,而题记上出现的混乱,是对人物的人名未予重视。赵超也认为“竹林七贤已经有所神化,成为具有道教意义的宗教偶像”。这些意见的共同之处是不去分割高士与求仙的差别,无疑具有启发意义。

古代丧葬活动的理论依据是“丧礼”或“凶礼”,属于庄严礼制中的五礼之一。竹林七贤“弃经典蔑礼法”的行为与严肃的礼制相悖,他们醒目地出现在墓葬图像中,多少令人有些不解,如果进一步解读,竹林七贤的另一面,即“尚老庄崇放达”的观念浮现出来。是否可以这样看,对竹林七贤的崇敬,隐含着对儒家思想的挑战,推崇了一种超世的追求,竹林七贤便成了意义广泛的“高士”。含意朦胧会更加意味深长,浸润了高妙虚幻,这就引入了另一种情境。这样的理解有十分有力的证明。即七贤之外加入了另一个人物荣启期,这是很重要的提示。荣启期是春秋时期常在郊野自得其乐的隐士,“鹿裘带素,鼓琴而歌”,与竹林七贤的时代相差甚远,性格行为却相当一致。墓葬空间表现形式的需要,装饰图像必须寻求对称,而“七贤”的奇数显然不能做到形式上的满足,补充进来的荣启期就暗示出,图像的重点不是人物本身,也不强调故事原有的情节,而是推崇他们共同的行为观念。

人物的个体特点被淡化,普遍意义便显现出来。这时试图要体现的思想不再朦胧了。将历史人物神化,使他们逐渐脱离了本来的身份,成为可以供奉、祭祀朝拜的偶像,不仅是赞美本人,而是仰慕他所象征的意义,这种情况在历代常见。仅举一个更晚的事例,北京右安门明代万贵墓曾出土一件八棱体的金盏,盏外壁錾刻八仙人物,盏心圆雕太白醉酒像,真实的人物与传说的神仙放在一起,诗圣化作酒仙。竹林七贤与荣启期共处,也是传承中造成的含义改变。

按照什么样的顺序来观看绘画,也是解读墓葬壁画常遇到的问题,这涉及到具体内容的考证,还有引申意义的阐释。南朝墓葬中的竹林七贤画面各自独立,既无必然的顺序,也无逻辑联系,可以说符号意义十分明显。一旦成了符号,就成了表达思想的媒介。南朝墓葬中的竹林七贤不止一处发现,表现方式具有程式化特点,程式化才具备公众普遍认可的意义。历史人物故事和丧葬礼仪结合别有意味,升仙或升天图由此省略了飞升的过程,显得更为超脱。这一切出现在南北朝时期并不奇怪,因为东汉的战乱容易引起人们的思索和世风的改变,每逢重大思想观念转变后人们都要推出新的偶像。当魏晋哲学“觉醒”、文学“自觉”成为主要精神世界时,对生死观的重新思考中,求仙升天的主题中也普遍地引入了隐逸、游仙的内容。竹林七贤、荣启期等高士是思想超脱、甚至具有奇术的人,于是他们具有了承担通往仙界的引路人的资格,甚至本身就被誉为神仙。竹林七贤、荣启期的意义转化以后,进入丧葬领域之中,正是新时代的特征。在汉代的升仙升天梦想的具体内容几近破灭之时,死亡仍给人带来惆怅,如何步入生死殿堂?飘浮在凄恻愁惨中的思绪,终于在徘徊矛盾中看到了竹林七贤、荣启期,发现了解决疑惑的新方式。而图像中还偶然出现四神、飞仙、伎乐、侍卫等,具有保卫、护送、接引墓主人升入天堂的意图,则是对汉代的继承。

在复杂的生死命题中,带有人间烟火的竹林七贤、荣启期令人仰慕,这一崇尚使生命、死亡和升天不再冲突,既可以为生者所用,也可为死者所用,梦想与现实并不对立。既要有生前的享乐,还要有死后的仙境,更符合人们的口味,那就是主张义无反顾的尽情享乐,也努力实现弃绝凡尘俗世,这类图像才能让将美好的感觉在生命过程中持续,也试图在死后延续。要把精神变成图像,变成实体才容易被接受。比起汉代那些难以读懂的图像符号,竹林七贤等人物和故事,熟知的人很多,识图简单而哲理意义明确,拉近了神与人的距离,可凝聚成集体性社会感觉,在思绪信马由缰的时代,这一题材保持了梦想的蓬勃,还可以不断培育梦想。

墓葬是用特殊的情感纽带联系着死者和生人,直观显现着人对死后的想象。在考古发现的资料积累阶段,对墓葬的整理和研究主要是分期、分区和分类型,接下来要探索葬俗、制度、思想、社会。不过通过考古资料窥视古人的生活已属难能,揣摩其中的思想意识更难。在探讨古代物质资料的目标中,人们很想知道古人如何思考。本书在进入人们眼帘的古代观念性资料极少的情况下,尽力捕捉古人的心态是值得称道的。说到遗憾,那就是图像作为墓葬规划设计的一部分,与墓室结构以及随葬品应是有机的组合,它们共同体现人的生死观,如果将升天图置于墓葬的整体环境中解读也许更为有效。但每个研究者的学术背景和研究目的不同,运用材料时各有特长各有缺陷,每一种独立的研究都存在着某种风险。作者意识到“较之于文字表述,以升天图图像去说明生死观,难免被质疑是属于不够直接明晰的材料”,何况墓葬中的物品、墓葬形制,没有明确地表示出所要传达的信息,更加难以解说,扩展在一本书中一并讨论,或许勉为其难。书中较多利用了文字记载与图像相互印证,尽量弥补材料之间的缝隙,虽然没有在图像系统与墓葬结构与功能的整体情境下展开,却置于时代和地域背景之下进行了努力,考察了当时社会的思潮流变,还借鉴考古学的分区成果,如指出河西地区对汉代升天图的各种元素有继承,但东王公西王母罕见,其变化滞后于中原地区,而山东地区的道贵、傅家墓的图像,带有南方的屏风人物的构图特点,指出区域差别的原因是动荡分裂后带来的新现象等等。

墓葬中的图像是比较特殊的遗迹,升天图的表现方式和内容与墓葬形制互为依存。从宏观上看,中国古代丧葬活动有很强的稳定性和继承性,说到演变,汉唐之间经历了由厚葬到薄葬再到厚葬的变化,魏晋南北朝恰恰是这个重要转型期。

东汉墓葬的特点多室墓,有前堂、后室、庖厨、仓廪等象征意义,可称之为地下墓室的宅第化。高官贵族的墓葬地面还有立祠堂、石碑、石兽等。魏晋时期地面上取消了石刻,地下的多室墓向单室墓过渡。这种形式上的革新,来自观念的驱动,变化的起因是曹魏时提出了“不封不树”的薄葬主张,这一主张的直接原因,一是经济凋敝,提倡节俭。二是由于战乱,防止墓葬被盗掘。从丧葬观念的层面来说,新的主张对墓葬首先强调了“藏”,欲使后人不知。其次是对传统的尸体不腐作出否定。东汉无休止的争战,人们对传统的丧葬观念、习俗、礼仪、制度产生了怀疑,曾被人们遵循的传统必须付诸改造的代价,而此时佛教、道教甚至祆教的传布,因果报应、鬼神显验等也影响了人们的心理。风水观念、纵情越礼的思潮更加剧了丧葬活动的改变,最终形成了墓葬的转型。

墓葬的转型虽未使生死观发生根本动摇,作为普遍、长久理想的升天图等图像的内容和表现形式却发生了改变。书中把外来佛教和祆教看成是墓葬中新的力量,并将石窟壁画等串通起来,试图找出类似图像中隐含的关系。这是在认同了佛、道、祆在丧葬活动中融合的前提下建立起的联系,既是新意,也容易引起争议。魏晋南北朝时期思想活跃,生死问题吸纳了宗教思想无疑,但丧葬并非严格意义上的宗教活动,它与佛教倡导的苦行修炼相异,也和道家的虚无缥缈不同,与祆教善恶体系关系也不大,大体是一个独自表述的系统。

这便涉及了安伽、史君、虞弘墓中图像的解读。这三座墓图像中奇异的祆教内容令人耳目一新,都出现了祭祀的场面,其显著特征是出现有戴着口罩的人物守护着一个火坛,近年引起人们兴趣和热烈的讨论。祭祀图像安伽墓雕刻在门额上,史君墓出现在石椁正面两侧窗下,虞弘墓出现在石椁前壁。史君墓石棺东壁还出现长桥、祭司和动物队列,被释读为祭司主持祭奠仪式,其子女和亲友为亡者贡献祭品,墓主夫妇升入天国的场面。史君墓石棺还雕刻四臂神和各种神兽。类似的图像在波斯和中亚美术可以见到,祭祀场面的喻意是帮助死者超升天堂,应该是中亚、西亚人所信奉的祆教经典《阿维斯塔》(Avesta)图像化的诠释,自然与中国的升天图有某种意义上的相同。

但安伽、史君墓的图像是一个考古学遗存整体,大量图像的内容远远超出了祆教的范筹,更多的画面被狩猎、宴饮、商队、出访、会客等占据。所有图像都是为纪念或供奉墓主而作,功利目的很强。安伽、史君是明确的中亚粟特人,虞弘也来自中亚或西亚某地。这些图像的整体试图用完美的艺术来表达一个民族的感情,表现死者或其家族对祖先、对自身文化的向往,是在浓厚的怀旧情绪下,再造了一个遥远而且逝去的故事。带有祆教升天意味的图像,在大量汉人的墓葬中没有,因为毕竟三个人是外来移民,个性色彩浓厚的图像,传达的是一个小群体的共同想法和认知,表现了不同的信仰支配下的生死观。

书中指出,史君的祆教升天图,其艺术手段却有极明显的汉以来墓葬升天图的元素,表现形式亦是吸收了汉族图像形式,而用于表现祆教的意念。如果进一步说,这三座墓都是中国特色的墓葬形制,出土了汉字书写的墓志铭和刻铭,葬具中的石椁、围屏石榻是中国传统建筑和家具的样式,墓中隨葬品有俑和带饰,总体上应该是地道的中国式墓葬,就图像而言,如果分解每种图案分析,不难找到各自的宗教渊源,但将微妙的关系与相似综合在一起,却统一在丧葬观念之中,属于不同文化的杂糅。

汉人墓葬图像中糅杂佛、道内容或是其他元素并不奇怪,艺术形式上的借鉴是文化资源的丰富。图像制作者或称画师、工匠,在他们的职业生涯中既画佛画,也画道画,甚至画祆教图像,即便没有粉本在手,很多样式也胸有成竹,在不违背雇主意图的前提下,多少有些自我发挥,未必与宗教紧密相连,因为宗教的生死观于丧葬观念并非水火不相容。

图像常常是一种模糊的表意符号,功能有时不甚明确,诠释时的不确定性提供了更多的探索和思考空间,外来文化在中国的出现及杂糅,有时似是而非。中国独特的生死观导致丧葬方式的独特,外来宗教传入后,没有从本质上改变丧葬的基本方式。将图像题材置于整体情境之中,会发现由于外来宗教触及了人的生死观,但原有的升仙升天图渗入某些外来文化的元素,这种新奇却没有带来新的走向。相反,作为外来移民的安伽、史君、虞弘却接受了中国的丧葬方式,图像主流也采用汉式的表现手法。

再宏观地眺望,汉到唐的升仙升天图的演变中,东汉样式的升天图日后急剧减少,隋唐时期相似的实例已经很少见到。目前发现的大量图像中能举出的相似的实例只有潼关税村隋代壁画墓石棺线刻画,唐长乐公主墓墓道东西两壁出现云中车马图。少量的线索虽然可以看到总体上的一脉相承,却显示出越来越多的在表现手法上的自由度。

对仙界天堂的向往,可能只是一些模糊的观念意识,对人的支配性或影响,用图像很难有理性的表达,思想活跃的魏晋南北朝未有统一的价值观,特别是魏晋在丧葬活动中的图像没有形成定式,互相联系、互相渗透、互动发展,未必使升天图更复杂,直到南北朝时期的积淀,明确的只是升仙升天图的简化以及竹林七贤的出现。到了唐代,大量墓葬图像是青龙白虎引路,后面是车马仪仗,这种在新时代成型的题材的选用已经进入了一种程式化的处理,虽然还具备其本文化的基因和血缘的延续,但对不死的追求显得不是那么执着,往昔的标记已然淡化,生死怖畏交织的图像变得平和甚至是对美的追求。

- 完-

北朝考古发布(beichaokaogu)

综合整理出品|转载请注明来源

来源 丨豆瓣

以上图片版权均归作者所有

◆ ◆ ◆