专家观点

【研究动态】雍城:东周秦都与秦汉“圣城”布局沿革 之考古材料新解读

春秋早期,秦襄公被封为诸侯,初都西犬丘。而后随着周平王东迁洛邑,关中地区岐以西之地由以往周的领地交由秦国来驻守,于是秦便开启了逐渐迁徙关中之路,其先后历经了秦邑、汧、汧渭之会、平阳、雍城、泾阳、栎阳和咸阳等多处都、城、邑,史称“九都八迁”。按照秦国的发展轨迹,如果说雍城之前的东迁拉开了秦国发展的序幕,那么之后东出陇山而定都雍城才使其步入发展的快车道,成为后来秦始皇最终统一六国,建立了历史上第一个中央集权制封建帝国的蓄势之都。在秦“九都”中,之间存在功能化与层次结构上的差异,其中雍城具备政治、军事、经济、文化综合功能,即在考古文化遗存上表现为城墙、朝宫、宗庙、门类齐全的作坊、代表人口规模的聚落和国人墓葬、秦公陵园、郊外的礼制建筑和举行国家祭祀的固定场所——畤,和咸阳一样,最高层次结构与功能组配显现出雍城为正式都城,而且在秦“九都”中系置都时限最长的一处。雍城一度作为秦历次选择体验的理想之都,其发挥的作用则在延续过程中得到体现,如张衡在《西京赋》所述,“秦据雍而强,周即豫而弱”,其所指雍城所具有优越自然和特殊的人文环境造就了秦国战略安全感与持久立都的社会人文与经济基础。自秦都城从雍城迁出之后,战国晚期至秦王朝时期,由于宗庙、秦公陵园和郊外畤祭活动场所继续沿用,其原有的“俗都”功能逐渐退化,仅保持着祭祀上的崇高地位,由此而成为东迁新都的陪都,即“圣都” 。西汉初期以降,“汉承秦制”,秦人设在雍城郊外的畤祭场所并未随迁长安,而是继续加以利用,直至西汉末期,使雍城这座古城成为一座“圣城”。始于上世纪三十年代至今的雍城考古工作,历经几代考古人,在文献记载与考古探索互证的背景下,从点到面,从微观到宏观,从对遗址范围、总体布局、内涵性质与结构、历史沿革等方面取得了全面认识,整体面貌己清晰显现,有关秦都到秦汉“圣城”各功能区的空间摆布展现出其时空演变特征。

本文即在最新取得考古新发现的基础上,从以下几方面对雍城从东周时期的秦国都城,秦代 “圣都”再到西汉时期“圣城”,从布局沿革角度总结其动态变化上的轨迹。

一. 东迁之前的秦都:从“城堑河濒”到列国大都市雍城之前,秦国为摆脱来自西戎等外部的军事袭扰,以寻找更加适合秦国需求之安全生存与发展空间而数次东迁。对于每一处城邑的选择首先考虑是军事防御条件,同时兼顾经济保障与社会人文基础。考察比较迁雍之前的西犬丘、秦邑、汧邑、汧渭之会和平阳诸城,虽是短期的权宜之地,但往往在历经“体验”之后,达不到长治久安之效果,于是秦国选择了雍城为都。

据《史记.秦本纪》记载,从“德公元年(前677年),初居雍城大郑宫,……卜居雍,后子孙饮马于河”至“ 献公二年(前383年)”,雍城作为秦国政治、军事、经济、文化中心长达294年,也是秦“九都”中置都时限最长的一处正式都城。八十多年来所获得考古资料既是对有关历史文献记述不详的补充和解读,也是关于这座神秘古都最新的面貌复原,具体回答了当时秦国何以选择雍城为长久之都、置都三百年间的扩改建发展序列、城市聚落与社会组织结构及其经济形态变化、陵墓制度等诸多重要问题。

(一)水系自然环境与“城堑河濒”的城防功能

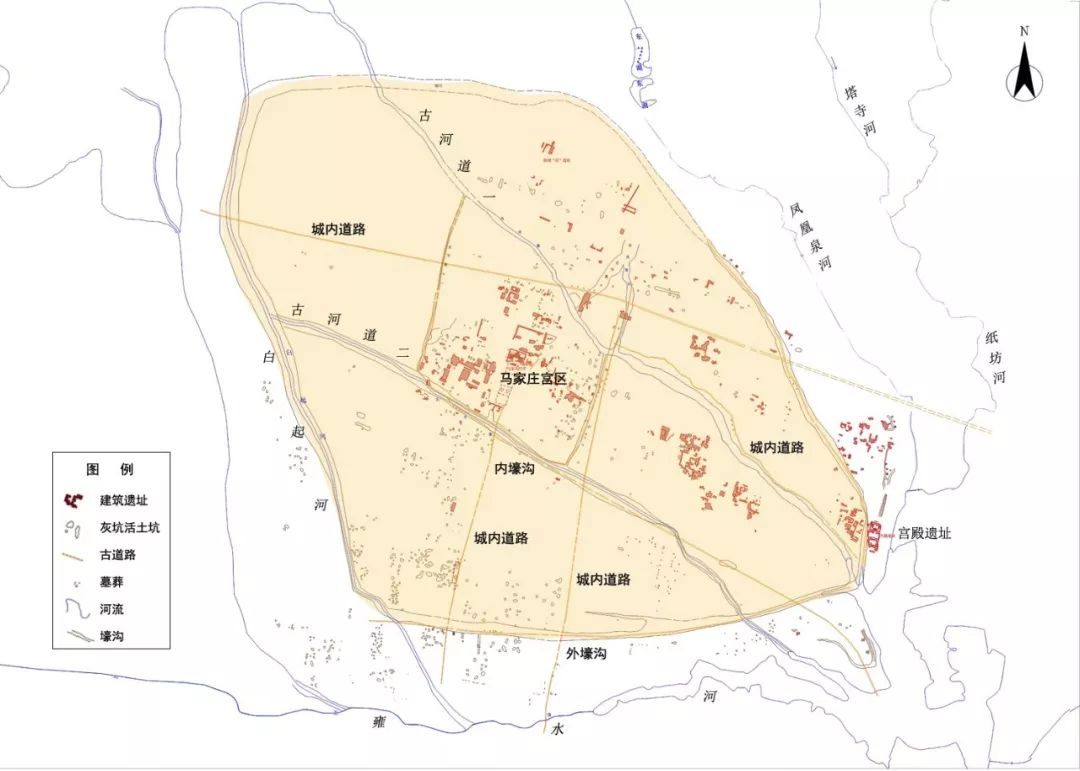

雍城之前的秦城邑,构建安全防御设施至关重要,在没有城墙的情况下,何以防御?通过考察发现,均以河流、陡崖等自然元素为之,这种情形在整个秦汉时期城址呈现规律性的主导作用,如海史念海先生观点“自然环境应是形成都城的首要因素,不具备自然环境诸条件,是难以成为都城的”。雍城城址区位于整个遗址北部,总面积约11平方公里,因周边河流的制约,使其平面布局范围近似于梯形。考察城址自然环境,有以下几个鲜明特征:

第一,城址所在位于低洼地带,从地貌关系看,外围的西北高,东南低,西北和北部高处来自雍山一带的的雍水河、塔寺河、纸坊河、凤凰泉河等大河环围城址四周;并汇集于雍水河而注入渭河。这些大河水量较大,河面较宽,临城河谷纵深,河堤陡直,环城的外围大河成为这座城的屏障,以加强城防安全系数,同时堑于河内的泥土堆积于岸边也起到抵挡河水上岸的作用。这种以水围城的情形符合古文献关于在没有城墙时秦人的城防理念(图一)。比较雍城周边早期城址的发现和认识,如周原就是 “因自然山水地形地貌加以堑修而成的河沟台地堑城,它的北边是岐山山麓,东边是贺家沟、齐家沟,西边是祁家沟,南边是三沟会聚的三岔河。一面背水三面环山,这正是做堑的绝佳地形” ;西周丰镐城也如此,即“新发现的面积广大的自然水面或沼泽构成了其外围的天然屏障”,镐京四面的三条河流,形成了护卫的天然界河与堑沟” 。秦早期在周人封赏的领地建城,雍城的初行选址和防御构建当是尊重和借鉴周人习惯的。

图一 秦雍城城址区水系环境

第二,从城西北主河道上引支河流穿城而过,发现城内的主要文化遗存分布在河流沿岸的较高台地上,将这样水与城的依存摆布关系总结为“顺河而建,沿河而居”。小河沿岸为城内部分主干道路,又提供了便捷的水上交通。临河聚落内河布局则提供了城内人口生活、作坊生产、农田灌溉,以及方便排水的作用。考古调查发现,当时在城外西北主河道上修筑水坝,通过提升水位来确保城内河流水量。

(二)置都三百年的扩改建过程

既往已在秦雍城城址区做了较多的考古工作,通过重要遗迹如宗庙、凌阴、作坊及暂未确定属性建筑遗存的发掘,基本确定了主城区范围。近十年来,在总结前期“宏观”工作成果经验同时,利用大遗址考古新方法、新理念,持续开展“微观”细部全面的调查与发掘,获得了对整个城址区完整格局的全面了解,其中参考文献的线索,用考古地层学和类型学方法,较为清晰地标示出早、中、晚期城址从小逐步扩大的区域范围,以及每个时段的动态特征。

第一期:春秋中期,即秦初居雍城的“体验期”。其城址范围在整个城址的东南角即今瓦窑头村一带,面积不足1平方公里。考察该区域城址布局与内涵,其选址处在河水丰沛,河谷纵深的“以水御敌于城外”为“城堑河濒”特征的显著地带 ,有西周时期“庙寝合一”为典型特征的多进院落大型礼制建筑、贵族与平民聚落以“和谐”分布在没有相互界隔的区间内,这一期当定在德公、宣公、成公这三位国君执政时期,这也是对下一步秦人能否在雍城长久居住的“体验期”(图二)。

图二 秦雍城一期城址布局

第二期:春秋晚期至战国早期,即按照“城郭之制”正式规划营筑雍城到修筑城墙之前,即秦穆公至秦惠公执政时期。经过居雍的“体验期”之后,从安全防御、一定数量的秦人和“周余民”为主要社会人群构成,以及粮食生产能够满足所需,以及考虑到城市人口剧增,早先的城建规模已无法容纳的情况下而扩建新城。新城选址则从第一期空间狭小的瓦窑头一带向西北开阔的马家庄一带挪移。新城仍然没有夯土城墙,是利用自然河道、人工沟壕合围的里外两重区间,其中里区间约3平方公里;外围区间是环围第一重区间的纯人工环壕,其涵盖范围约7平方公里,两者形成较为规则的“回” 字形结构。从各区间的内涵看,宗庙遗址和多处大型建筑均置于里侧区间之内,当为秦公和贵族所居,而平民聚居则分布于外区间内,这两条壕恰似内城与外城之象征,符合于文献关于“筑成以卫君,造郭以守民”的情景(图三)。

图三 秦雍城二期城址布局

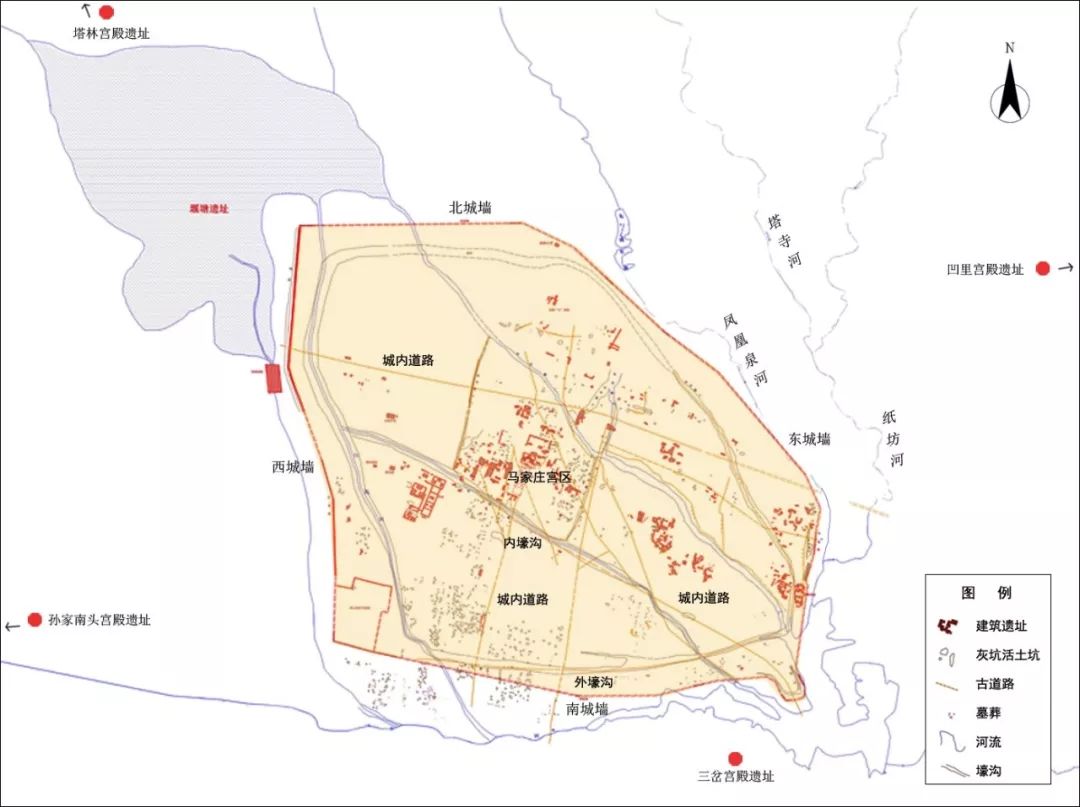

第三期:战国中晚期的大都雍城创建时期,即自悼公执政止于秦都主功能迁出雍城时期。伴随列国之间争雄步伐,为适应东方诸国纷纷修筑城墙的形势,秦国也开始应对。据《史记.秦始皇本纪》记载,“悼公享国十五年……城雍”,即在雍城作为秦国都城近二百年后才有了真正意义的城墙,在实际防御中又增加了一道坚固屏障。至此,城墙以内面积近11平方公里,其涵盖范围即现在所确定的雍城城址区。从布局内涵观察,不仅城内西侧和北侧新的拓展区出现专门服务于主城建设的作坊和贵族生活用途凌阴,以及在城北和城东拓展区出现可能系楚国、吴国等贵族客居于雍城时期的建筑,而且大城以外也同时出现了礼制性建筑,如年宫、棫阳宫、蕲年宫、橐泉宫、来谷宫,以及在雍城城北新发现而至今尚未定名的塔陵宫殿遗址等,相对于春秋战国的其他都城,雍城在都城外建离宫别馆,可能城市规模扩大或城内功能向城外拓展的缘由 。同时位于马家庄一带的核心区也出现动态性变化,如对旧庙的拆除与新庙建设方面,因为要“突出天子之威”而将其迁建于主城区之外;又如城内核心区平面摆布上的“左祖右社”和“前朝后市”的情景的出现,值得在今后考古工作中做深入探讨。关于雍城城址区的交通道路,根据目前的阶段性考古收获分析,以沿河两岸大道为主,还辅以城市水上交通,此外还有各功能区间的互通道路,或者过河可能存在搭建的木桥(图四)。从早、中、晚三期所分别对应的瓦窑头、马家庄和铁风高王寺这三大宫区观察,雍城的城市规模从东南部逐渐向北、西北部扩大,也体现了城市制度逐渐发生变化的过程。滕铭予先生以时代演变特征明显的中小型秦墓葬材料为分析依据,将秦文化划分为秦文化起源与形成、秦文化确立、秦文化稳定发展与秦文化转型四个阶段,其中雍城时期处于稳定发展阶段,雍城城址的扩改建过程则与这一观点吻合,即从早期以防御为目的选址,逐步发展成为具有大都市综合综合功能的政治、军事、经济、文化中心。

图四 秦雍城三期城址布局

(三)城址布局与陵墓反映雍城聚落与社会

从仅利用自然河流做城界,到自然河流与人工沟壕的并用,表明雍城早、中期从“单城”到“城郭”的存在,而后期的修筑城墙,以及城墙以外出现的如塔陵宫殿区说明秦国雍城最终走向“大都无城”的模式,这种城的布局自然就蕴含着从里到外“卫君”和“守民”的原则。瓦窑头宫区可能对应于秦德公“初居雍城大郑宫”的年代,考古发现的多进院落大型宫室建筑附近有中型的木构房屋建筑,可能为秦公及其贵族所居,在其外围有三处相对集中的半地穴式居址和大量的生产与生活设施,此当为平民聚落区。尽管之间存在等级之分,并有相对集中特点,但这一时期不同“聚落之间没有相互隔离的设施,所有人作为城内和谐共处的成员生活在同一个大聚落之内”。马家庄宫区可能对应于秦穆公称霸西戎的强势发展年代,考古发现中间由两条自然河流与两条人工沟壕合围的区间为内城功能,以宗庙、大型宫室或高台建筑、“市场”等均在这里,而在这一区间更大空间的二重人工环壕则是外城,其间内涵以诸多平民聚落分布为主,仅早年发现的“朝寝”这一座大型建筑。关于该建筑的年代和性质,经2015年试掘后分析认为,可能系年代较晚原马家庄宗庙拆除后迁建主城以外的新宗庙。雍城时期所有秦人聚居场所和农业、手工业生产都在城墙以内,城内土地生产粮食能够支撑人口所需,除国家所需的用物通过大型手工业作坊生产以外,在南郊聚落遗址考古材料显现在居民的栖息之地是和生活用器加工作坊在一起,表现出“自给自足”的生产关系和经济形态。陵墓制度也印证了城内的场景,位于雍城城址以南三畤塬上的秦公陵园是目前所知最大的秦国国君陵寝之地,自上世纪八十年代起至上世纪末,对雍城秦公陵园经历了三次大规模勘探,已探出的51座各类型大墓,在已知的十四座分陵园内发现有内、中、外三重兆沟,其中兆沟是围绕个别“中”字形大墓墓室的围沟,中兆沟围绕每座分陵园大墓及外藏坑,而整个陵园被外兆沟环围,三重壕沟的功能用途应与城址区的三道“城墙”一致。根据目前在秦公一、六号陵园进行的勘探,发现在每座分陵园的东北侧,还各有一处典型秦文化的中小型墓地,经选择性发掘确认,“墓主的身份可能是某一代秦公的未继位公子及其家族的成员即后嗣”。临近秦公陵园的国人墓群均呈现规模大,形成时代早,延续时间长,墓葬之间层次结构区分明显,且同期墓葬属性与特征相近。这些墓地因靠近陵园或在已知陵区之内,墓主人包括官吏、贵族和族系成员,从人口数量和族系规模上讲是秦国社会主流,当然也包括后期埋入该墓地,且文化属性发生变化的“异族”人群。尽管如此,在雍城城址的外侧,还分布着一批与典型秦文化风格迥异的国人墓葬,有些比起屈肢葬“更具有特殊意义”战国中晚期直肢葬,有些为“北方游牧民族葬俗传入关中之后,顺应当地传统葬俗发生了相应变化”偏洞室屈肢葬墓。通过考古遗存来研究秦雍城 “大聚落”,并“以此为基础探索同一文化不同时期、不同文化同一时期和不同文化不同时期的聚落变异,从中求证社会群体的演变,观察历史社会变化”,因为“秦文化的发展,会因时间与空间的变化,呈现不同文化结构与面貌”。

上述有关城址和墓葬材料表明自“城雍”之后,由以往以血缘为纽带的“聚族相居”和“聚族相葬”的“单元”模式,已经逐步转换为“多元”模式的 “团聚型”大聚落结构,标志着雍城“大都会”的雏形,尤其是雍城的城郭出现,除将“卫君”放置与城中之外,又作为“一种新模式,其最大的特点就是将手工作坊、一般居民居址,以及商市一并纳入,反应出当时都城建制中已比较重视安排控制居民的问题”。

二. “圣都”与“圣城”:东迁之后的沿革与历史地位战国晚期,随着秦政治、军事力量东迁,雍城的主要功能逐步减弱,但作为完备都城所具有宗庙、陵墓和郊祀场所留在雍城,所以秦栎阳至秦王朝时期雍城仍然享有“圣都”地位;西汉时期,“汉承秦制”,由皇帝亲往的国家郊祀活动一直在雍城郊外举行,显现出雍城在这一历史时期的特殊地位。

(一)秦栎阳和咸阳时期的“圣都”

在探讨栎阳之前,首先分析雍城和栎阳之间“泾阳”的属性。关于泾阳,虽有《史记·秦始皇本纪》后附《秦记》:“肃灵公,昭子子也,居泾阳,享国十年”的记载,但已有研究认为,泾阳并非秦都。首先,灵公幼年继位,且宫廷内部“君臣乖乱”,当时正值秦魏两国在河西对峙阶段,泾阳为军事据点,且秦国处于防守之势, “居泾阳”只是部分握有兵权的贵族扶持灵公的一次政变分裂行动;其次,灵公时,宗庙先君之主依然在雍,灵公首次在雍郊置吴阳上畤、下畤郊祀天地及五帝,灵公及其后的简公、惠公皆葬雍,亦能说明灵公居泾阳不是迁都,都城仍然在雍城。

关于秦栎阳,首先从文献记载分析,据《史记·秦本纪》载:“献公二年(公元前383年),城栎阳。二十四年献公卒,子孝公立,十二年,(公元前350年)作为咸阳,筑冀阙,秦徙都之。”在《史记.秦本纪》中,虽多处言及“栎阳”,但没有“都”或“徙都”的记载,而是“徙治栎阳”。《史记·秦本纪》:孝公“十二年,作为咸阳,筑冀阙,秦徙都之”。在秦迁都咸阳时,用“徙都”一词,也能说明徙治非迁都,在《商君列传》文中又云:“作为筑冀阙宫庭于咸阳,秦自雍徙都之”,这是太史公着意强调秦是自雍城迁都咸阳的。因此,献公和孝公徙治栎阳,并非迁都栎阳。其次,从当时秦国所处的政治和军事环境分析,秦献公初继位,宫廷斗争仍然很激烈,采取徙治栎阳,目的是为了摆脱世袭的宗室贵族势力干预和影响的权宜之策。同时,面对河西之地而与强大魏国的争夺,采取由国君自将,以“镇抚边境”、“且欲东伐”为由而“徙治栎阳”,亦为权宜之策。再次,秦“徙治栎阳”是秦国发展的特殊阶段,有献公和孝公在此执政,有军事力量的驻扎于此,有兵器制造的手工业于此,更有“栎市”的存在,这在一定程度上显现出栎阳所发挥的政治、军事和经济方面的“俗都”功能和作用,甚至在栎阳设立了郊祀天地及五帝的畦畤,但是秦国无法将宗庙和陵墓迁至战争前线,说明“圣都”的功能仍然在雍城。长期以来栎阳考古工作取得了重要收获,但是无法证实在这里存在“陵随都移”的场景,执政栎阳的秦公仍然归葬雍城,况且从《史记.秦始皇本纪》中已明确地得到栎阳无宗庙的答案,“先王庙或在西雍,或在咸阳”,而“秦都雍城自雍迁至咸阳之后,雍依然是宗庙和祭祀中心所在,具有文化中心地位”。

秦都咸阳时,始皇对先王列祖的宗庙祭祀非常重视,他认为“赖宗庙之灵,六王咸服其辜,天下大定”,于是咸阳周边诸庙得到隆重祭祀。于此同时,雍城的宗庙也得到高规格的奉祀,包括雍城郊外祭天场所,如秦昭王五十四年,“王郊见上帝于雍”,始皇九年,“上宿雍,已酉,王冠带剑”,通过向上帝和烈祖列祖祭祀,表明他要从此亲理朝政。在秦代雍地祭祀场所往往被放在尊贵之列,可见其“圣都”之尊仍享有崇高地位。

(二)西汉时期祭天的“圣城”

“国之大事,在祀与戎”。早在秦都雍城时期,秦人继承周礼传统,在郊外举行国家祭祀活动。“礼有五经,莫重于祭”。祭祀对象分为三类:天神、地祇、人神。天神称祀,地祇称祭,宗庙称享。据《左转》记载,“神不歆非类,民不祀非族”,尽管西汉时期不祭秦宗庙,但作为秦以来的祭天却被继承下来,汉初继续保留设在雍郊的祭天场所,规定用秦的祭祀礼官,用秦的设施,用秦的礼典。郊祀祭天是天子的权利,当初秦是借周天子名义举行活动,祭天的目的是通过感恩天的赐予,明确“天子”身份合法化,祈福国家强盛,国民生活安宁。

从考古资料分析,西汉时期,秦雍城已废弃,而代表雍“圣城”的则是其郊外与郊祀相关的文化遗存,其中供皇帝歇息的离宫别馆早年已发现多处,而由祭坛、祭祀坑、各类建筑、礼仪道路系统所组合而成的畤祭场所——雍山血池秦汉畤遗址却是近年来取得的首次重大考古新发现(图五)。

图五 凤翔雍山血池新发现畤祭遗址地貌与遗存分布图

根据《史记.封禅书》和《汉书.郊祀志》记载,自秦以来,止西汉晚期,在雍郊置畤达五百多年:

公元前754年,秦文公东猎于千渭之间,置鄜畤。

公元前674年,秦宣公在渭南(即渭河以南,当属雍地范围)置密畤。

公元前422年,秦灵公于吴阳之地置上畤,祭黄帝;置下畤。

公元前419年,秦灵公于吴阳之地置上畤,祭黄帝;置下畤。

对以上诸畤的祭祀,由于距离较近,每年分别举行活动。

秦始皇统一中国之后,在他确定的所有祭祀对象中,将雍四畤(密畤、吴阳上、下畤、畦畤)放在最为尊贵之列,规定每三年举行一次祭畤活动,规定皇帝亲往。

西汉高祖时期,由于西汉政权刚刚产生,还顾不上对祭祀礼仪进行修订,只能延续秦的旧章。高祖认为,此前秦只设四畤,而天有五帝,于是置黑帝祠,命曰北畤。汉文帝是亲自郊祀雍五畤的第一位西汉皇帝。

汉武帝时期,随着国力逐渐强盛,加之武帝本人尤其对鬼神和儒术的兴趣,出现了祭畤的鼎盛阶段,而且武帝也是临幸雍郊参加祭祀活动次数最多的一位皇帝。

汉成帝时期,随着儒家祭祀礼仪的改革,关于雍郊畤祭合法化问题而形成较大争论,祭祀活动亦时断时续。

西汉晚期南郊祭祀制度确立之后,王莽按照周代礼制“兆五帝于四郊”的原则,用阴阳五行学说对长安五畤祭祀形式作出了系统化的设计,也因此标志着雍郊畤祭的废除,以及雍城作为汉代“圣城”的终结。

三、余论雍城作为秦国历史上置都长达三百年且功能结构最为完备的都城,整个营建过程的“三部曲”,从每个时段布局与内涵结构上所体现的是,秦人在遵循周文化传统的大背景下,从初期“顺其自然”的择都,到“适从自然”的规划建都,再到“改造自然”大都扩建,这个时候,秦国面对东周纷乱与鼎新的时代,筑城理念的内涵中既有对东方六国借鉴,又有秦人本身的创新内容。文明以往在讨论战国时期秦与东方六国文化差异时,提出了诸如“东方国家都城在战国时期普遍发展成为"两城制",秦国都城则保持了非城郭制的特点,体现了独尊君权的精神;东方国家的中小城址众多,秦国缺乏中小城址。”的显著差别。由秦人独创又与东方六国有某种相似的,即雍城二期河流与人工沟壕所围城的“城郭”结构也曾经一度存在,但是,随著战国晚期列国争雄时秦国的“城雍”,到后来秦统一六国一统天下局势的出现,都城制度走向非城郭的“大都无城”则是一种必然性。雍城地处西北一隅,地理位置决定着不仅与东方六国的互动,也要考虑其与“西边”的联系,多年来,城的考古材料之外,还有像屈肢葬分布、凤翔马家庄陶瓦上疑似外来陶文符号、中小型秦墓葬较多的“戎狄”文化因素等,这也是今后考察雍城文化元素时除了东方还有西边远距离的文化交流与互动。

雍城都城功能迁出之后,雍城由“俗都”到“圣都”,再到“圣城”的功能延续之长,规格之高,影响之深,这在中国古代都城的沿革历史中绝无仅有。雍城宗庙作为先秦时期唯一发掘并被确认的大型礼制建筑,它是在雍城持续扩改建过程中被拆除的;秦国新君拆旧庙建新庙是一种制度,而且还要考虑“突出天子之威”而让宗庙移至次要位置的情况,所以发现与确认雍城新宗庙则充分参照雍城城市格局演变的序列。如果说,栎阳时期宗庙的位置还在雍城范围之内,那么秦咸阳时始皇所祭拜的列祖宗庙可能移至雍城郊外目前所发现“祈年殿”一代。雍城核心功能区曾经出现过“左祖右社,前朝后市”的布局,但随着庙的变化,这种摆布形式淡出之后,早先标识东西对称的线轴该由那些新的元素替代,这是今后需要细部考察的一个重要问题。雍城郊外的郊祀场所是西汉一代将雍城作为“圣城”的唯一理由,因为雍郊“祭祀者是国家最高元首,祭祀对象是中国人心目中最神圣的天,而祀与戎是中国古代最为重大的两件事”。从目前雍城考古资料分析,到西汉雍郊持续开展规模浩大祭天礼仪时,秦雍城已经废弃,那么,承载汉代国家大型礼仪活动的场所应该在雍城郊外雍山一带,很有可能就是原先雍城的城外之城。

从历史文献来看,有关雍城基本脉络是清晰的,但是对其历史文化完整真实面貌需要通过考古工作的不断发现和研究来补写和还原。从文化遗存的物化表现上所显现出诸如气势恢宏的宫殿和半地穴式聚落,周文化、秦文化、西戎文化、楚文化等因素的共处与“包容”等等,正是要从这“多样性”和“复杂性”的考古学文化遗存中,按照“透物见人”的崇高目标研究秦国社会在这座持久都城的演绎过程。林沄先生在总结论述关于中国考古学中“古国”、“方国”、“王国”的理论方法时指出,作为文明的 “次生型”模式,“秦最具典型性,自襄公(古国)、穆公(方国)到始皇帝(帝国)三部曲,史籍记载和考古资料对应清楚”。要做好这样一个大课题的研究,“在对考古学物化现象进行分析比较时,应参照人类学史和历史学的研究成果”,而且要“充分估计不同自然环境,不同文化传统下,大致相同的社会发展水平有不同的物化表现”。雍城考古工作历经几代人,既取得了丰富的考古资料,在与文献的互证下,对古代国家文明体系的研究则是神圣的职责和使命。

(田亚岐,陕西省考古研究院研究员。本文原载《新果集(二)――庆祝林沄先生八十华诞论文集》,吉林大学边疆考古研究中心编,科学出版社,2018年12月。)

END

编 辑:王 沛 赵海晨 杨 淼

审 核:曹 龙

预览时标签不可