专家观点

荣新江 | MIHO美术馆藏粟特石棺屏风

自20世纪初以来,就有粟特石棺床陆续出土,由于文物出土后分散流失,因此影响了人们对其的正确认识。随着山西太原虞弘墓和陕西西安安伽墓的相继发现,使学者们可以辨别出一些属于同一系统的粟特石棺床,为东迁粟特人、入华祆教乃至汉唐中西关系史上的许多问题的深入研究,提供了丰富的资料。

1992年,一套中国北朝时期的石棺床在美国纽约展出,11块石板上强烈的异族情调吸引了不少观众。朱安耐(A. L. Juliano)教授对这些图像做了初步研究,她认为这些反映异域情调的石棺床应当制作于6世纪后半叶,和响堂山的雕刻对比,它们更像是北齐时的作品。她还参考波斯萨珊图像,对狩猎图等做了解说[1]。这套石棺床随后被日本私家收购,作为“秀明收集品”而入藏日本美秀美术馆(Miho Museum)[2]。

1995年,乐仲迪(J.A. Lerner)博士发表《6世纪中国的中亚人:一幅琐罗亚斯德教的丧仪图》一文,详细分析了表现丧葬的一幅图像:上半幅中是一个祭司,站立在火前护持圣火,表现的是祆教“户外奉献仪式”(afrînagan),祭司后面还有一些送葬的人。下半幅有二女三男,身后有三匹马,向着树林方向走去,表示送死者到墓地。上下两幅图中间,有一只面朝火坛的小狗,表现祆教葬仪中的“犬视”(Sagdîd)过程。她推测墓主应当是在中国的一位粟特高级神职人员或商人[3]。

1996年,美国纽约大都会博物馆展出其中3件,屈志仁(James C. Y. Watt)对丧葬、宴饮图和娜娜神像进行了分析介绍,并讨论了石屏风的原状,推测其和关林收藏的带石屏风的石棺床相似。又据突厥与北周、北齐关系的背景,以及图像上的突厥丧仪及汉式棺床,认为更可能是北周的产物,墓主人或许是住在北周境内娇生惯养的突厥人[4]。

1997年,朱安耐与乐仲迪合作为该馆的展览图录撰写了这套石棺床11块石板和两个门柱的考释,她们按照Miho这套石棺屏风摆放次序(编作A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K),依从左侧经后壁到右侧加以介绍,对照相关的中国考古数据和粟特图像,一一做出解释,指出其中有中亚人、嚈哒人、突厥人的形象,还比定了J石板上方的娜娜女神像[5]。随后,她们两位又发表了《文化的交叉路口:Miho美术馆藏棺床上的中亚与中国艺人》一文,分析了“婚礼图”(E)中和娜娜女神下的乐舞形象[6]。1998年7月,在耶鲁召开的“第三届丝绸之路研讨会”上,朱安耐与乐仲迪又介绍了这套石棺床的图像。但是,由于可资对比的材料不足,所以有相当一批学者对这组的风格迥异的新图像表示怀疑。

然而,随着1999年太原隋虞弘墓和2000年西安北周安伽墓的发现,所有疑问烟消云散。马尔沙克(B. I. Marshak)教授于2001年5月在北京大学讲演时,对比安伽、虞弘墓的材料,讨论了这套石棺床的部分图像及其年代。同年10月,朱安耐与乐仲迪又合作发表了《据考古新发现来再探Miho美术馆藏棺床》一文,结合安伽、虞弘、天水以及安阳石棺,讨论了一些共同的主题,如对祆教的暗示、狩猎图、宴饮图,指出其与粟特本土图像的区别和联系,以及五套石棺间的相同与不同点。最后还讨论了入华胡人用汉式葬法表现胡人祆教信仰,以及五套石棺所反映出的不同影响,这也正是南北朝时期地方势力强大的反映[7]。

马尔沙克的讲演内容,在《中国艺术中所见6世纪下半叶的粟特主题》一文中正式发表。他认为包括Miho石屏风在内的图像都是由中国工匠制作的,但表现的是异域的图像。对比粟特地区的壁画,他揭示了图像所展现的许多粟特因素,同时他认为披发者可以分成骑马的突厥人和骑象的嚈哒人两组,因此这套石棺床的时间上限是突厥灭嚈哒的565年[8]。

与此同时,姜伯勤教授也发表了《图像证史:入华粟特人祆教艺术与中华礼制艺术的互动——Miho博物馆所藏北朝画像石研究》一文,讨论了四臂娜娜女神像、伊兰人与突厥人会盟图、丧仪图、墓主宴乐图以及汉式双阙的意义[9]。

关于入华胡人采用汉式葬法问题,笔者在提交2000年7月北京大学考古系举办的“汉唐之间:文化的互动与交融国际学术研讨会”的论文中,曾做过初步的考察,这篇文章2001年9月以《粟特祆教美术东传过程中的转化——从粟特到中国》为题发表[10]。同时,笔者还利用已知的六套石棺床(包括Miho,以及益都的一件),撰写了《北朝隋唐粟特聚落的内部形态》一文,讨论了粟特聚落内部的日常生活(宴饮、狩猎、种植)、祆教信仰、丧葬仪式等问题[11]。

2002年4月,耶鲁大学韩森(Valerie Hansen)教授主持召开了“中国发现的粟特墓葬研讨会”(workshopon the Sogdian tombs in China),会上乐仲迪和朱安耐谈到了Miho石板的拼合问题,并提出某些石板位置复原有问题,她们认为中间一幅应当是丧葬图。马尔沙克概要地讲了他对已知的粟特石棺图像的看法,比在北京的讲演略有增补。葛勒耐(F. Grenet)介绍了阿富汗的石窟壁画资料,他和马尔沙克都认为Miho的那匹无人乘骑的马代表Tishtrya神,因为下面有水。笔者根据自己在Miho美术馆的调查结果,指出Miho屏风石板顺序的错乱问题,并提出应当重新构建。

11月23日,马尔沙克、腊丝波波娃(V. Raspopova)夫妇在Miho美术馆发表演讲,分别题为《6世纪后半艺术中的Miho石棺和其他汉——粟特作品》、《Miho石棺浮雕中的生活习俗与艺术常规》,前者的内容与《中国艺术中所见6世纪下半叶的粟特主题》大致相同,略有补充;后者则主要是对比粟特本土的材料,具体地分析了Miho图像中器物和造型的相同与不同之处[12]。

包括Miho石屏风在内的粟特石棺床图像,近年来引起了国际学术界的广泛关注,各国学者从不同的视角出发,提出自己的看法,各自有所贡献。然而,由于相关的文章或讲演分散发表于世界各地,东西方学者之间虽然已经有了较之从前更多的交流,但在参考他人论著时,仍存在客观的时间差,有时是殊途同归,得出同样的结论;有时不免分歧,甚至相互抵牾,未知孰是。以上对学术史较为详细的阐述,目的是把所知研究信息集中到一起,使今后学者在讨论相关问题时,对已经达成共识的地方,如祆教信仰,就不必再多费笔墨,而对某些仍需探讨的问题则力图做到有案可稽,以期推进粟特石棺床研究的深入。

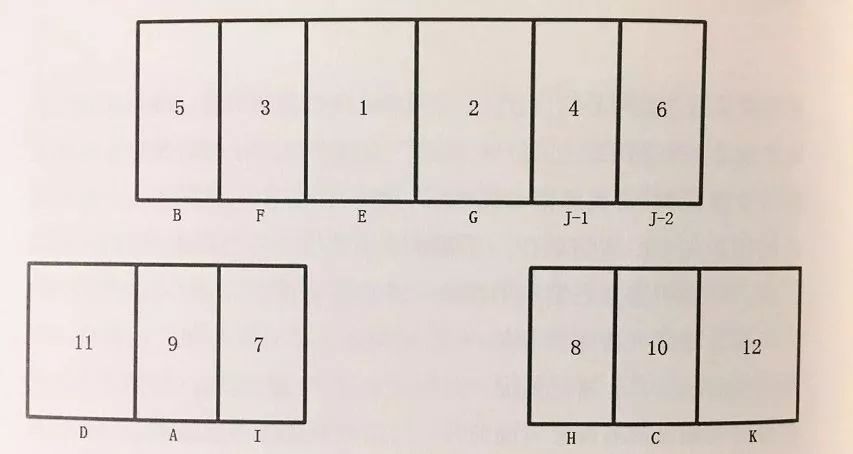

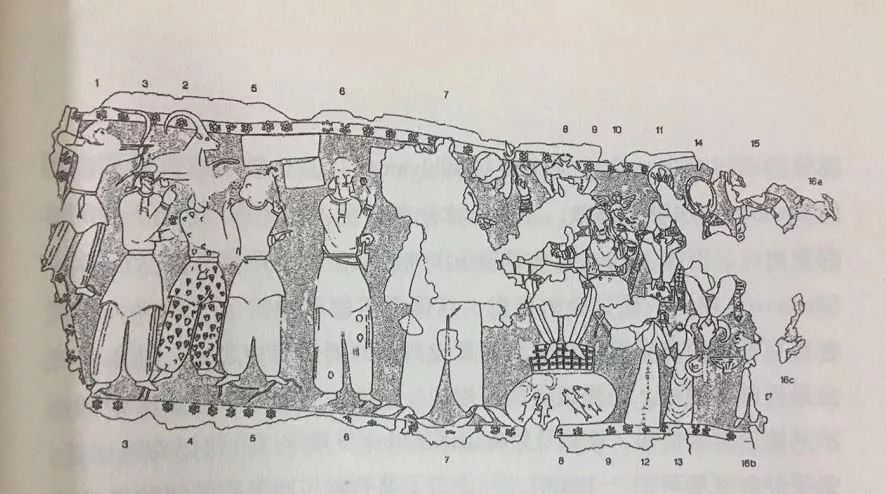

图1:Miho美术馆藏粟特石屏风现状及编号

图1:Miho美术馆藏粟特石屏风现状及编号

如图1所示,这套石棺床目前是由两个与墙连成整体的门柱和11块石板组成。据介绍,其中11块石板购自纽约的莱利东方艺术公司(J. J. Lally & Co. Oriental Art),最初购来时这些石板是散乱无序的,而两个门柱则购自香港的古董商。门柱和石板间原有铁钩连接,现在依然可以看见铁钩痕迹;而其他背屏已经靠在为布置这套石棺床而特制的木板上,现在无法见到。根据馆方提供的照片,每个石板背面都有铁钉遗存,大多数有四个铁钉,也有三个的,还有的是两个。

芝加哥博物馆的Peter Meyers根据这些铁钉间的关系,推测铁钩原本相连的状态,并重新把这套石棺组合成现在的样子[13]。马尔沙克教授即根据这种复原来加以申论,因此在一些地方颇感迷惑,如他认为编号D的驼马行进方向应当是向着主人,但却正好相反,他把这些都归之于中国工匠不明了粟特艺术而造成的结果[14]。事实上,目前提供的石板之间的顺序可能根本就没有摆对。因为铁钩皆已脱落,大多数只余铁钉基部,而且大多数铁钉都在同一水平线上,所以这种复原并非确定无疑。近年有人提出后屏比一般的石棺床要宽,因此怀疑这是原本不属一套的两组石棺残片的组合。

笔者在研究Miho石屏风的图像时,对一个个图像间杂乱无章的情况一直抱有怀疑,特别是一般粟特石棺床上的石屏风,都是把萨保夫妇宴饮图放在中心的位置上,而Miho的却偏置一旁。2001年11月,笔者借参加京都“草创期的敦煌学”会议之机,在衣川贤次先生的帮助下,前往Miho美术馆参观考察,受到该馆学艺部副部长、研究主任稻垣肇先生的盛情接待,了解到不少情况,不仅仔细观察了图像、石痕,分析了整套石棺床的组合,并重新考虑了各块石板间的关系。

一年后,笔者又应邀到Miho美术馆讲演,并有幸与张广达教授一道参观这套石屏风,得以验证一些初次看过之后的想法。特别是承蒙馆方盛情馈赠全部石屏正背面照片,遂得以一窥目前已经被遮挡住的背面情况。在此,对Miho美术馆和稻垣肇先生表示诚挚的谢意,并感谢该馆允许发表全部清晰的图版。

下面就把笔者两次考察后对这套石屏风重新组合的看法阐述如下。我对Miho石屏风图像的重新组合及其图像程序的排列,主要是以西安安伽墓出土石屏风的图像程序为参照,因为经过科学发掘的安伽墓的十二个屏风雕刻,实际是由三块完整的石板组成,次序没有任何紊乱[15]。笔者曾撰有《安伽石屏的图像程序:一个萨保的日常生活画卷》一文[16],可以视作是本文的基础性工作,希望读者一并参考。因为目前Miho石屏风的摆放和该馆的展览图录都是从左到右的次序依次编作A至K,以下仍采用这种石板的编号,而用阿拉伯数字来表示笔者所认定的顺序(参考图2)。

图2:笔者重组的Miho石屏风图像编号

我的重组方案是:左屏三幅画面,从前到后为D、A、I;后屏六幅画面,从左到右为B、F、E、G、J-1、J-2;右屏两块石板三幅画面:H、C、K。但图像的解读顺序,应当像安伽石屏风那样,是从中间向两边读。

安伽石棺床的后屏也是六块石板,左右各三块,与Miho石棺床相同。马尔沙克指出应当从中间往两边读,我曾对此做过详细的分析,安伽石棺床的图像程序,是从中间两幅的左边一幅(夫妇宴饮图)开始,然后是中间的右边一幅,再下一幅是次左,次右,再左,再右;然后是左屏里面一幅,然后是相对的右屏里面一幅,向外次左,次右,再左,再右[17]。我认为Miho的图像也可以用同样的方法来解释。由于目前所知六套粟特系统的石棺床或石屏风浮雕画像有一些共同的内容,有些甚至是基本相同的画面,因此它们应当具有一个共同的母本,而其中的主人公,有些学者把他指实为所出墓的墓主人,而我觉得把他看作是一个粟特聚落的主人——萨保更合适。以下对比其他石棺床图像,特别是安伽石棺床的图像程序,对Miho的图像一一加以解说。

图3b:粟特与突厥盟誓图图

第1幅(编号E,图3a):石板E(长61.5cm,宽34.6cm,厚5.7cm)为宴饮图,男女主人坐在穹庐顶帐篷中对饮,前面有一人跳胡旋舞,两边为乐队。朱安耐与乐仲迪认为这是一幅婚礼飨宴的场面,男子是中亚胡人,而女子很可能是汉族[18]。马尔沙克认为是墓主人夫妇在现实生活或在天国的宴饮图,墓主人是个年长的粟特人,夫人是汉人或鲜卑人[19]。在现在所见的复原状态中,这块石屏图像是后屏左起第二幅,偏离后屏正中的位置。而据正式考古发掘的虞弘墓石椁和天水石棺床屏风,中间一幅都是夫妇宴饮图[20],安伽石棺床后屏因为是六块石板,所以夫妇宴饮图稍偏左(后屏第3幅——《安伽简报》编号),但显然是整个图像的核心[21]。

另外,按照笔者的重组方案,石板E和石板F左右调位,前者宽34.6cm,后者宽41.5cm;而再左边的石板B宽26.8cm,中间与E石板相接的石板G宽35.2cm,原位未动,最右边的石板J因为是两个画面,宽53.4cm。这样调位以后,这后屏的五块石板六个画面,E正好在正中稍微偏左的位置上。这个位置和安伽石屏风中间两幅位置基本相同,内容也是相关联的。

从所有粟特石棺床图像所具有的共同特征来看,这幅图应当是表现入华粟特人所建立的胡人聚落首领萨保夫妇宴饮图,这位萨保看上去年龄已经很大。而从这套石棺床大家比较一致的断代——6世纪后半叶来看,当时粟特胡人聚落中很少有汉人在内,因此这里的萨保夫人仍应当视作胡人妇女较为妥当。

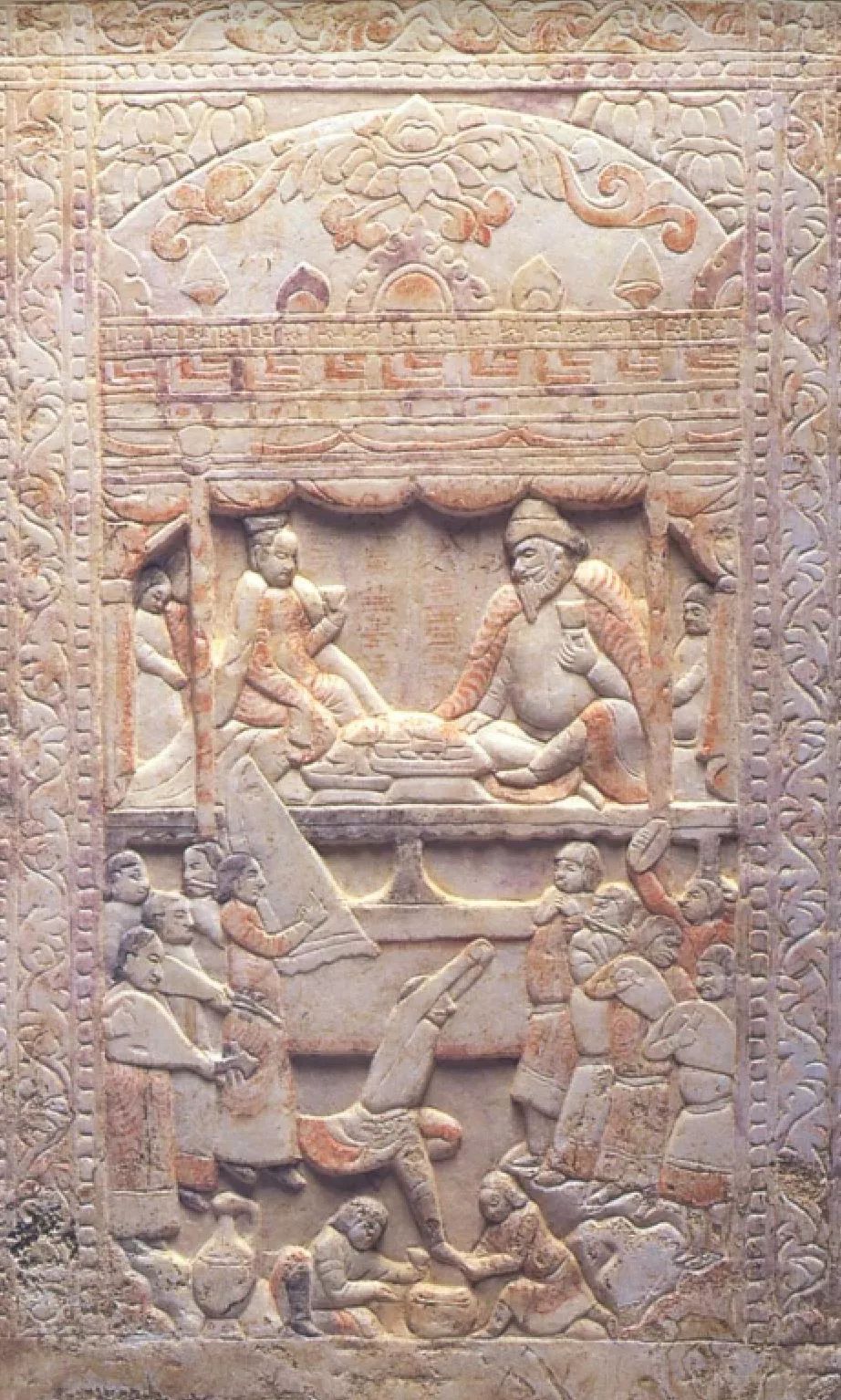

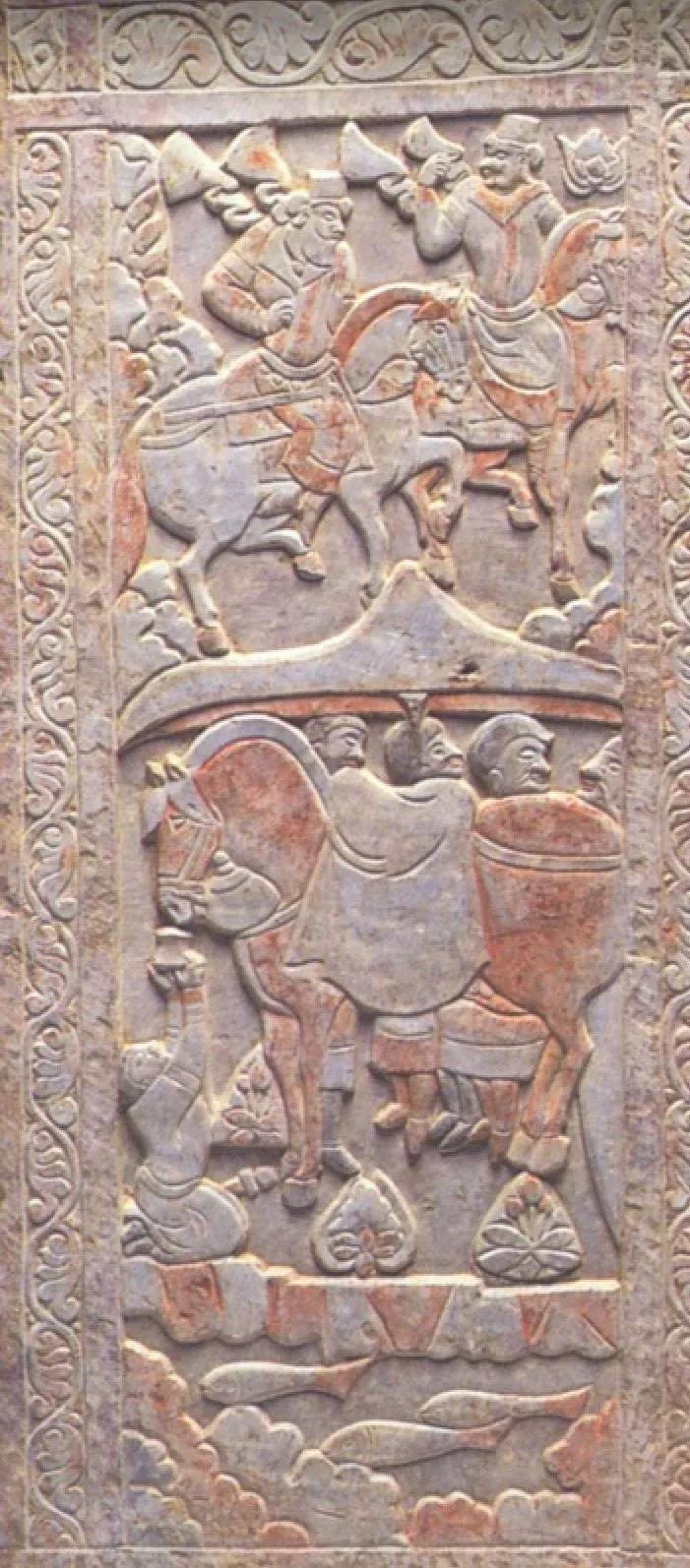

第2幅(编号G,图3b):石板G(长62.3cm,宽35.2cm,厚6.2cm)为盟誓图,上面是一个体格健壮的人坐在华盖下面,左右各有三人,两坐一立,立者作服侍状。下面两人对坐在一食品盘左右,各有一随从,盘后立有一人。朱安耐与乐仲迪主要根据上面的图像,认为是宴饮图[22]。姜伯勤则以为是盟誓图,中间站立者为证盟人[23]。马尔沙克认为这是一幅继承仪式的宴会图,上面中间坐着的是继承人,面部表情有些悲哀[24]。这幅图像和安伽石棺床中间右侧一幅大体对应,安伽的图像上方是粟特首领和突厥首领骑马对立图,而下方的构图和Miho的图像基本一致,是粟特人和突厥人订立盟誓的图像,中间站立者,按照马尔沙克的观点,是萨保的儿子。Miho这里盟誓的双方,似乎也是左为粟特人,右为突厥人,中间所立者或许应当按照姜伯勤先生的看法,是证盟人,而非墓主人的儿子[25]。

现在看来,盟誓图上面宴饮图中间一位体形超过其他人物的主人公,即马尔沙克所说的继承人,应当就是萨保的儿子,即粟特胡人聚落的新萨保。通过下面所描绘的粟特老萨保与突厥人订立盟誓,萨保的儿子成为新的首领,而这一继承仪式,是需要突厥首领认可的。我们联想到突厥当时不仅是丝绸之路上粟特人的宗主,而且甚至把北周、北齐皇帝看作是自己的两个儿子,就不难理解这种情形了。

1、2两幅图像居于后屏六幅图像的中间,应当是这套石棺床图像的中心,表现的是萨保生活的最重要场面:在聚落中的宴饮,表示他对内的王者地位;与外族首领会盟,表示他对外的身份。

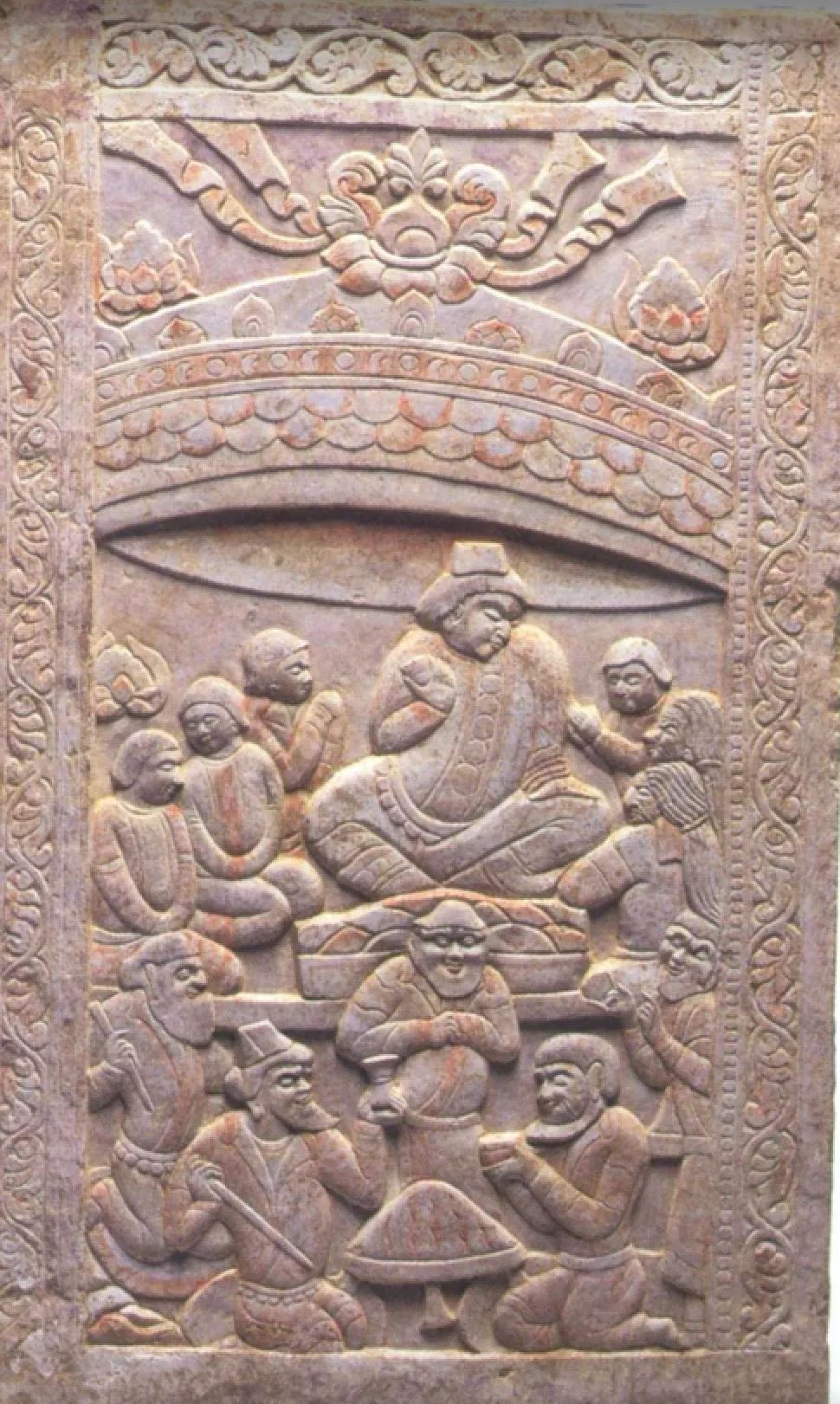

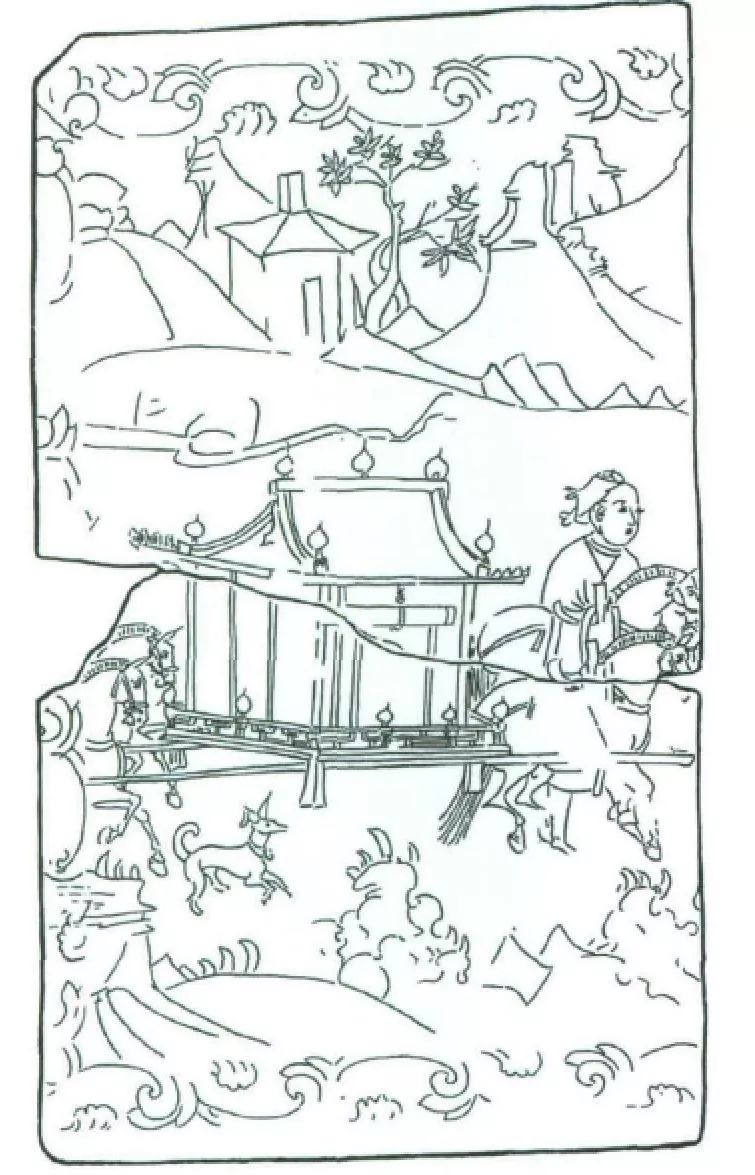

第3幅(编号F,图4a):石板F(长60.0cm,宽41.5cm,厚5.1cm)即上面提到乐仲迪写有专文的葬仪图,上面是带口罩的祆教祭司正护持圣火,主持葬仪,他身后有四人持刀剺面,上下是送丧的人群和马队,中间有一条正在“犬视”的小狗[26]。这一观点得到了学术界的广泛认同,因此可以肯定是葬仪图。可以补充说明的是,这幅图在其他粟特系石棺床或石屏风上没有直接与之相同的图像,但其中的部分画面还是有迹可寻的。上边的祭司,可以在安阳石棺床门柱上看到,也是戴着口罩的祭司,但是一左一右两位,护持着两个火坛。另外,在上面送葬的人群前面,有自左向右的马匹尾部,下面送葬人群的后面,有自右向左的三匹马,全身几乎露出,并排而行,似乎是拉着马车。在山东青州市(原益都县)傅家村发现的一套石棺床中,最近才发表的一块石板(第九石,图4a-1)上,刻有四匹马驾着一个石棺或木棺,由一人牵行,下面还有一条小狗跟着,画面上方表示远处是群山,山中有一所房子,像是一个坟上的建筑物[27]。

图4a. 已故萨保葬仪图

图4b.新萨保送葬图

郑岩先生疑此图所刻是送葬场面,并联系Miho石棺床的葬仪图,以为几匹马所载应是丧葬所用物品,而那条小狗也和益都石棺床的小狗一样,是粟特人养犬食尸遗俗的反映。他还对比了上方构图与此基本相同的第八块石板上的图像,远处是群山和房屋,下面是一人牵着一头大象,象背驮着一张大床,并依据姜伯勤先生的解释,认为是表现万灵节(Hamaspath-maedaya)的场面,即每年正月六日、七月十五日,将父母烧余之骨,置于床上,巡行送至城外之屋[28]。把上部完全相同的两幅图分别解释为万灵节和送葬图,似乎还不够圆满。作者也没有发现益都第九块石板上的小狗实际上也具有“犬视”的意义,而非食尸遗俗的反映。

我们应当感谢郑岩先生敏锐地将这两幅图像联系在一起,益都的图像可以让我们推测Miho图像上隐去的马车所驮的东西,很可能是石椁或石棺床一类的形象,画面上方表示远处是群山,山中有一所房子,像是一个坟上的建筑物,也就是送葬人群的目的地,因此,益都的图像可以看作是Miho葬仪图的继续。这幅葬仪图在Miho石棺床中图像面积最大,因此意义不同一般,把它放在最中间的墓主夫妇宴饮图旁,应当是比较合适的位置。

第4幅(编号J[-1],图4b):石板J(长60.8cm,宽53.4cm,厚4.7cm),这是一块方形石板,上面刻两幅图像,用花纹隔开,表明原本是两幅独立的图像(我分别用J-1和J-2标示),大概因为采到的是一块较大的石料,所以把两幅图刻在了一块石板上。左面一幅(J-1)是出行图,下面有一人骑马向右行,胡人形象,显然是主人的模样;后面有两人骑马随之,前面一人双手举华盖,为前面的主人遮阳。上面也是三人骑马而行,方向与下面三骑相反,前面是高发髻的胡人女性,后面是随侍。这幅骑马出行图是和第3幅(石板F)葬仪图相对的,它或许表现的是粟特聚落新的主人(萨保)夫妇正在为已故的老萨保送葬的情形,也是葬仪图的一部分。马尔沙克认为骑马主人公可能是粟特国王,但这个在中国境内出现的形象,应当是入华粟特人的聚落首领——萨保。

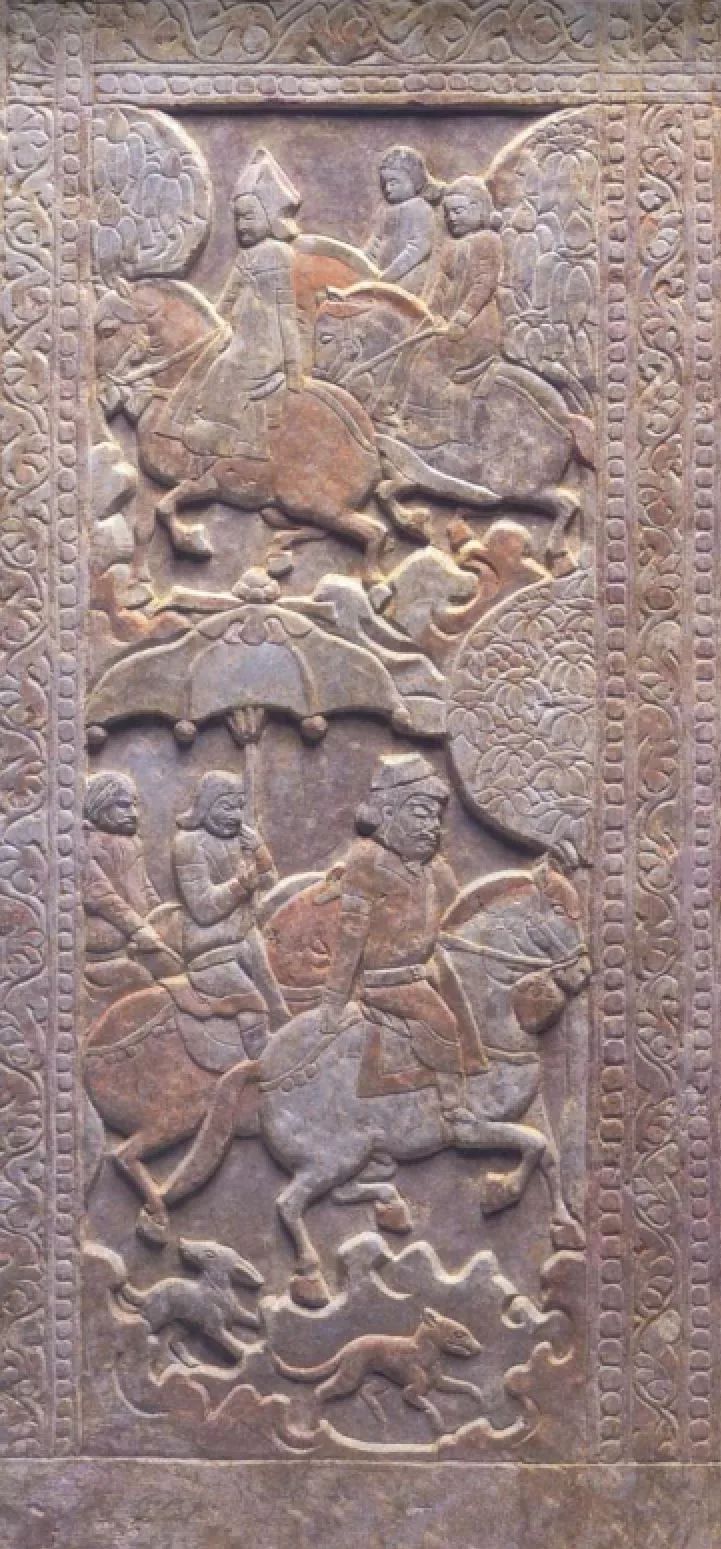

第5幅(编号B,图5a):石板B(长60.9cm,宽26.8cm,厚5.7cm),上面有两个王族打扮的胡人骑马由左向右行,中间是一顶大的伞,有一匹佩戴鞍鞯的马立在中间,无人乘骑,后面有四个人物,马前还有一胡人跪在地上,举杯对着马嘴,做供养状。马尔沙克指出,撒马尔干阿夫拉西亚卜(Afrasiab)的一幅7世纪的大壁画上,有一支队伍正奔赴帝王陵墓,队伍中的两个人之间有一匹佩戴鞍鞯的马,马前面的人将它牵向一个padām(祭司);他接受葛勒耐的观点:根据这匹马下面的鱼,说明上面的马是用来表示粟特的雨神Tishtrya(粟特文作Tish)的。在阿富汗Ghulbiyan石窟中的4世纪的壁画上(图5a-1),勿庸置疑也画有雨神的形象,雨神脚底下的一个池子里画着鱼。

图5a:供养得悉神图

图5a-1:阿富汗Ghulbiyan石窟4世纪壁画上得悉神(据South Asian Studies, 14, 1998, p.78, fig.2)

在粟特地区,雨神常常是与娜娜女神相对应的一个神[29]。葛勒耐在耶鲁的研讨会上,也特别提到Ghulbiyan保存的这幅王家供养图上面的Tishtrya(水神)画像,下面有水和鱼,可以和Miho的马下面的水和鱼对比,因此,Miho的马实际是水神的象征[30]。而施杰我(P.Oktor Skjaervo)在同一研讨会上提出,这匹马可能表现的是Vakhsh,这是在巴克特里亚和粟特地区受到高度崇拜的阿姆河河神之一。

马尔沙克在最近的讲演中,还提到阿姆河岸边一座庙中有一匹从这条河中涌出的马被崇拜的情形,该庙是粟特南部的吐火罗斯坦(古代巴克特里亚)最受异教徒膜拜的一个场所。但他对于葛勒耐和施杰我的两种说法未置可否[31]。在这幅画面上,这匹受人供奉的马匹占据了主要空间,而且上面有一个巨大的伞——常常是用来遮盖主人公或各国王的,显然这是一匹不同寻常的马,葛勒耐和马尔沙克的看法值得重视。姜伯勤先生也接受了这一说法[32]。雨神又称作水神,即汉文史料中的得悉神:粟特地区的曹国“国中有得悉神,自西海以东诸国并敬之”[33],这个备受各国崇敬的祆神当然也会得到东来粟特人的敬仰,在敦煌发现的粟特文古信札中提到的公元四世纪初叶来华的粟特人中,就有名字里包括得悉神(Taxsic)名的[34]。

马尔沙克提到的阿姆河岸边的神殿,来自唐人段成式《酉阳杂俎》前集卷十“物异”的下述记载:“铜马:俱德建国(Quwādhiyān,即《大唐西域记》的鞠和衍那,今特尔梅兹/Tirmidh东之Qobadian)乌浒河(Oxus、Amu-Darya)中,滩派中有火祆祠。相传祆神本自波斯国乘神通来此,常见灵异,因立祆祠。内无像,于大屋下置大小炉,舍檐向西,人向东礼。有一铜马,大如次马,国人言自天下,屈前脚在空中而对神立,后脚入土。自古数有穿视者,深数十丈,竟不及其蹄。西域以五月为岁,每岁日,乌浒河中有马出,其色金,与此铜马嘶相应,俄复入水。近有大食王不信,入祆祠,将坏之,忽有火烧其兵,遂不敢毁。”[35]在这则珍贵的记载中,不论是阿姆河岸边祆祠中供养的铜马,还是岁日从乌浒河中显现的金色神马,都充满了神异色彩,而且受到祆神或圣火的庇护。这两匹嘶鸣回应的马,或许就是水神得悉神的化身。我们这幅图像的主题也是一匹神圣的马,而且更像是从水中涌现的马,与上述记载中的金马相似。因此,这幅图可以称作供养得悉神图。可以补充的是,根据笔者对Miho石屏风的重组,这幅图是和J-2相对应的,后者上面恰好雕刻着娜娜女神,这就和粟特本土这两个神像常常一同出现相符合了。

图5b:乐舞娱娜娜女神图

第6幅(编号J-2,图5b):这是J石板右面的一幅(J-2),画面可以分成两个部分。上面的上方是一个四臂女神,坐在两头向外望的狮子头装饰的壁板上,朱安耐与乐仲迪据女神手持日月而比定为娜娜女神。下方是两位立在莲花上的女性乐人,一弹琵琶,一拨箜篌。下面是乐舞图,中间是一个女性正在跳舞,两旁是席地而坐的乐队。朱安耐与乐仲迪认为上面表现的是天国,下面表现的是人间[36]。姜伯勤先生持相同的观点[37]。马尔沙克根据粟特壁画材料肯定了上述比定,但他把这幅图看作是一个娜娜女神的圣殿[38]。娜娜尊像只有半身,下面是一个石台,浅刻着表示娜娜的双头狮子,这显然是一个神坛,而不是天上的样子。两个伎乐天人可能原本在神像的左右,因为石板做长条状,所以刻在了下面。再下面的舞乐人物形象要小得多,表现的应当是在神殿或殿前跳舞祭祀的情形。

关于粟特以乐舞形式来祭神,也见于中国典籍,如《隋书》卷七《礼仪志》记:“后齐……后主末年,祭非其鬼