专家观点

罗丰:丝绸之路遗宝与中西文化交流——以宁夏境为中心

丝绸之路遗宝与中西文化交流——以宁夏境为中心

罗丰(宁夏文物考古研究所)

摘要:本义以宁夏境内发现的北方游牧民族遗物、西方流入的奢侈品和东西方又化交流的遗物以及汉唐时期的丝绸之路等遗存论述了宁夏,尤其是位于南部的固原地区,曾经是古代丝绸之路上的重镇北方游牧民族的大量涌入,中亚、西亚各地商人、僧人、使者的渐次东徙使这里成为丝绸之路上东西又化的聚汇点和中转站。

关键词:丝绸之路宁夏固原东西又化交流

丝绸之路,一个脍炙人口的词汇,几乎成为东西方文化交流的代名词。自德国地理学家与地质学家李希霍芬(F.V.Richthofen,1833—1905)提出“丝绸之路”的130年间,世界上众多的学者以此为课题进行了广泛而深入的讨论。虽然研究的结果并未使人们的认识日趋统一,却令丝绸之路的概念不断得到外延,进而使丝绸之路扩大为横跨古代欧亚大陆连接东西交通贸易的路线。但是大多数学者更愿意采用所谓的狭义丝绸之路,因为这其中的线路是清晰的。而广义的丝绸之路,实际上在古代欧亚大陆之间的交流中是呈“网”状分布的。虽然东西方文化交流从公元前一千年左右就已经开始,到公元前五世纪,通过东西方奢侈品贸易,丝绸已经被传输到希腊等地中海沿岸国家,西亚的一些动物纹样也随着游牧民族而流入至中国北方,但丝绸之路的正式形成,则是在公元前二世纪汉朝大探险家张骞凿通西域之后。西汉的首都长安(今西安)是这条道路的起点,沿着泾、渭二河寻西而去,模渡黄河,经河西走廊,穿越新疆沙漠绿洲,从中亚撒马尔干(Samarkand)经伊朗、叙利亚,抵达地中海东岸,罗马便是其终点。经常性的东西方贸易使这条路线颇为畅通,降至隋唐时期达到空前繁荣,运往西去的是色彩绚丽的中国丝绸、精美的瓷器,东来的则是西方的贵金属、玻璃器等奢侈品。需要指出是,这里所说的西方,与现代概念中的西方大不相同,实际上是指西域以西的地区,包括今天的中亚、西亚。

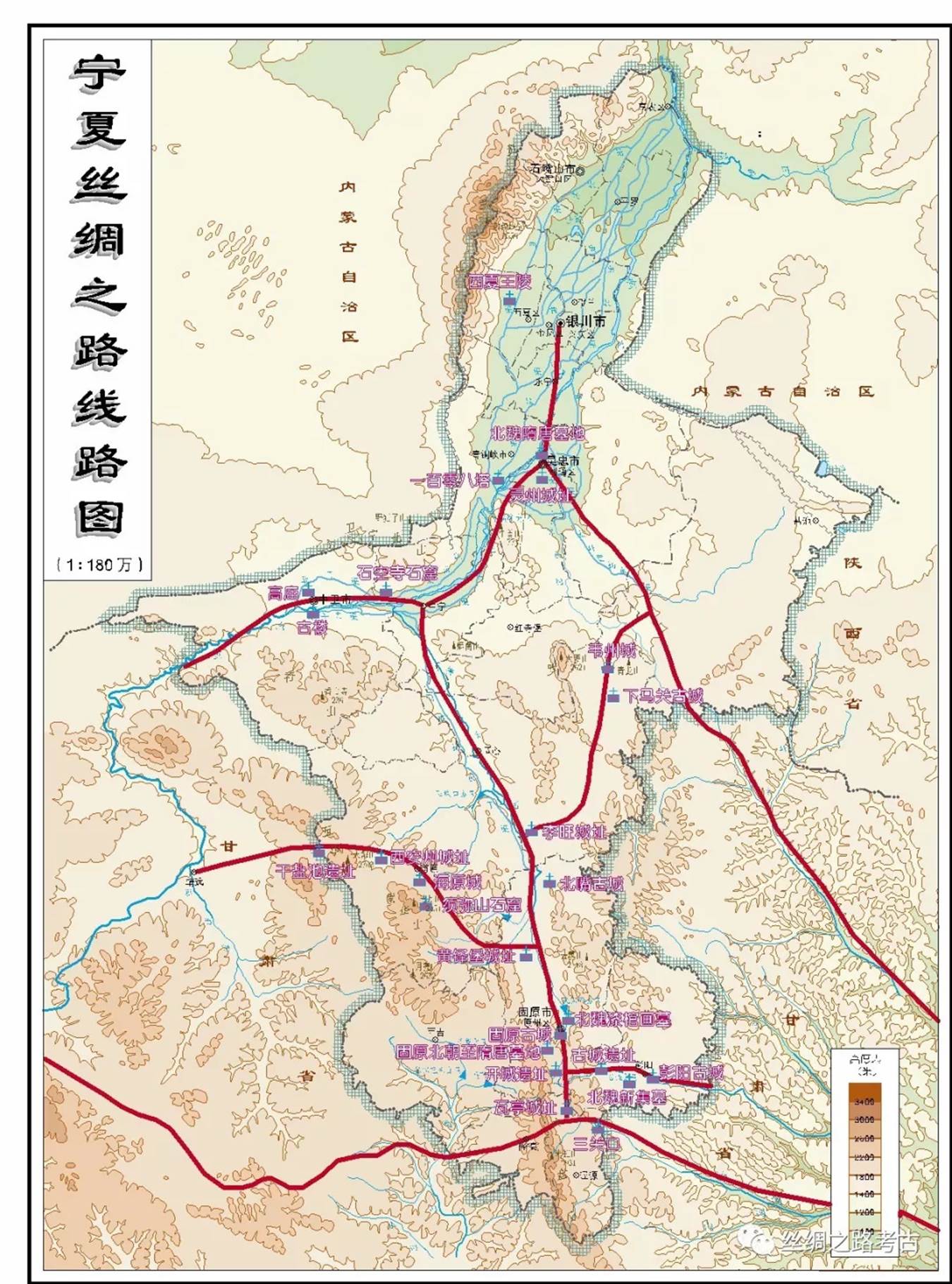

宁夏,尤其是位于南部的固原地区,曾经是古代丝绸之路上的重镇(图一),北方游牧民族的大量涌入,中亚、西亚各地商人、僧人、使者的渐次东徙,使这里成为丝绸之路上东西文化的聚汇点和中转站,这一点可以从其境内发现的丰富的遗迹和遗物得到有力的体现。

图一 宁夏丝绸之路线路图

一、中西文化交流的先驱者——北方游牧民族

公元前第一千年前后,欧亚大陆的广大北方草原地区,先后进入了游牧化时期。游牧文化与农耕文化是人类文明史上两大重要的文明,根据学界的最新认识,前者是在后者的基础上发展起来的。最先活动在中亚一带的是中国史籍《汉书·西域传》中记载的“塞种”,西方文献中称之Saka,现在通称为Scythians。现代学者依照古希腊史学家希罗多德在其名著《历史》中的记载,将塞种人从东至西分为“王族斯基泰”、“游牧斯基泰”、“农耕斯基泰”、“农业斯基泰”等四大部分,前两者是由贵族和战士构成,后两者则附属于“王族斯基泰”。[1]斯基泰人对峙的对象是希腊、波斯人,而在中国北方,与商、周王朝对立的则是“戎狄”。需要注意的是,以戎、狄为名的北方民族与欧亚草原的游牧民族不大相同,可能是处于农牧过渡地带的畜牧民族,或半农半牧民族。因为相似的地缘经济影响,彼此有着密切的交往和融合,由于他们也连接着东西方,促使欧亚各文明古国,通过这一媒介产生间接的文化交流。

兵器、马具、动物纹样(Animal style)是构成欧亚大陆游牧民族艺术的三大要素。[2]20世纪初以来,欧洲学者在讨论斯基泰人和希腊艺术之间的联系时,首先注意到的是动物纹样,进而试图将中国北方地区与南俄西伯利亚类似的纹样联系起来,寻找其根源。在中国北方的鄂尔多斯地区,这类纹饰的起源大约可追溯至公元前十五世纪。从公元前七世纪左右起,一种怪兽(gnyphon)题材的动物纹样,弥漫在整个中国北方草原造型艺术之中。这种超自然幻想动物纹样源于伊朗高原,然后向东传播,其中鹰嘴兽(mythologicaleagle)被大量运用在兵器短剑的首部。以北方系青铜器为主要特征的游、畜牧民族文化,是国际学术界关注的热门话题。宁夏地区在地理、气候上正处于农、牧业分界线之中,自20世纪70年代起,宁夏境内陆续发现了处于专业游牧化之中的游牧、畜牧民族墓地,成为北方青铜文化的重要分布区之一。动物纹样的装饰品代表了北方青铜文化的主流,动物铜牌中鸟纹图样是鹰纹式样的变体,宁夏西吉陈阳川[3]出土的牌饰中鸟喙被装饰在动物身体和卷曲的尾巴上(图二)。躯体扭曲的怪兽是向东传入的另外一个母题,在鄂尔多斯地区战国时的北方青铜器中常常有身体扭曲的动物,宁夏倒墩子匈奴墓[4]的动物牌饰中也有类似的发现。最为常见的是北方地区出现的凶猛动物与弱小动物搏斗的题材,在中国考古报告中一般被命名为“虎噬羊”、“虎噬鹿”。其基本构图是——一个单体动物呈伫立或行进状,嘴部很长,张开的大口中衔着一只卷曲的小羊或鹿,凶猛动物慢条斯理,弱小生命也无动于衷,但自然界法则弱肉强食的情景被完整地呈现在人们面前。此外还有凶猛动物吞噬大型牲畜的题材,考古学家称之为搏斗场面,如在宁夏固原杨郎[5]所谓的“虎搏驴”牌饰中,表现了一只凶猛动物在吃掉一头可怜的驴,人们似乎从中看不到激烈搏击的场景(图三)。宁夏地区北方青铜器上动物题材中的大多数与内蒙等地的鄂尔多斯式青铜器的题材非常一致,但也有一些内容为当地所独有——杨郎马庄墓地的鹿形牌饰,被认为是本地制造专供随葬使用的装饰品[6]。怪兽的题材从黑海北岸到南西伯利亚广大地区均有发现,中国北方地区相关纹样的发现比黑海、阿尔泰地区要稍晚一些,那么推测为受后者影响的结果似不会有大的错误。这种影响一直持续到中国腹地,直至长江南岸的汉代墓葬中也出土有怪兽纹样铜牌。在怪兽纹样由西向东传播过程中起关键作用的是中国北方游牧民族,他们是当时东西方贸易的中间环节。

图二 宁夏西吉陈阳川村虎噬鹿铜牌饰

图三 固原杨郎虎噬鹿铜牌饰

根据对彭堡于家庄、杨郎马庄和同心倒墩子等墓地出土的几批人骨材料所作的体质人类学的测量与观察,他们均属于北亚蒙古人种,这与宁夏地区新石器时代菜园文化的东亚蒙古人种特征显然有别。虽然,关于宁夏地区北方各青铜文化的族属还未一一得到确定,但是这些墓葬表现出的游牧文化的面貌丰富了我们对北方青铜文化的更为深入的认识。

《穆天子传》卷一云:天子北征,乃绝漳水,至于山之下,北循虖沱之阳,……乃绝瑜之关磴。其中山在今宁夏固原地区的泾源,应当是陇山(今六盘山)。成书于战国时代的《穆天子传》,记录了周穆王向西旅行的故事。一些学者根据研究认为,实际记载了春秋战国时期中原商团西行贸易的情景,从其中一些地名判断,最后抵达中亚的吉尔吉斯。沿途向当地部落首领赠送的物品有丝绸、黄金、白银及药材等,所经路线与后世“丝绸之路”颇能吻合。

二、汉唐国道与丝绸之路

中国古代非常重视交通道路,公元前221年秦始皇统一中国后,颁布法令中将规范道路列在首位,与统一文字同等重要,即所谓“车同轨,书同文”。秦朝对今甘肃、宁夏地区的控制伴随着秦朝郡县制的确立而实施,这个界线已经超过了战国时期秦国修筑的长城范围,根据《史记》的记载,这条长城是秦昭襄王为拒胡而筑造的,陇西、北地、上郡也在这时归于秦国版图[7]。秦始皇在王朝安定之后,开始巡视各地,他巡视包括了陇西(今甘肃省临洮南)、北地郡(今甘肃省宁县西北)。鸡头山(今宁夏六盘山)是秦始皇的目的地,他经过回中后返回咸阳[8]。虽然,秦始皇的这次巡视并没有走的很远,但却奠定了官方道路的基础。秦将蒙恬将兵三十万,北逐匈奴,取河南地,并筑城四十四临河。广大的河套平原被称之为“新秦中”,此地空旷少民。徙民实之[9]。开通道路、设置郡县、移民实边,经过这些行之有效的措施,帝国的西北边疆获得了巩固,尤其是秦人开辟的道路,成为了后来汉唐官方驿道的基础,当然也是“丝绸之路”的重要组成部分。

汉代以后。驿运制度逐步建立,建立这种制度的初衷是为保证政令畅通,使中央政府的行政命令能迅速准确地传达到各地,边防军事情况也能以最快的速度报告中央。以当时首都长安(今西安)为中枢,向周围辐射着宽阔的道路,在道路上有各种配套设施,有驿站,向官方旅行者提供住宿条件,更换马匹,保障行旅安全。通往西域的道路上就布有这些设施,西汉中叶,汉王朝出于对匈奴战争需要,努力争取西域诸国的帮助以便共同对付匈奴,派遣探险家张骞沿着这条国道通达西域。从此以后中国对于中亚、西亚诸国有了更进一步的了解,知道了安息、康居等中亚国家。中国考古工作者在甘肃居延发掘出一位下级官员的档案库,出土的一枚汉代简牍上清楚地记录了当时从首都长安出发,沿泾水河而上,经今陕西省茂陵、甘肃泾川、宁夏固原最后到达敦煌的国家驿道[10]。非常可惜的是,这枚简牍已经不完全,中间地名有缺环,尽管这样,考古学家仍然根据其中的信息,一定程度上复原了这条通往西域的国道。汉政府还在接近西域的地方建立了四个郡,用于保护道路的畅通。随着“丝绸之路”的正式开通,中国人关于世界知识已大大丰富,《汉书·西域传》记录了很多国家的风土人情、物产,其中有一些是地中海国家,也拉开了旷日持久的所谓“朝贡”贸易的序幕。朝贡贸易即一些中亚的商贾们,以各自国家使节的身份,以贡献的名义进入中国进行贸易活动,然后接受中国皇帝赏赐的奢侈品。根据学者们的研究,他们所谓使节的身份非常可疑,大部分是假冒的,但可以肯定的是,他们的行动刺激了商业贸易活动的发展。

东汉以后,中国腹地战乱频频,割据政权林立,河西走廊则相对安定,文化经济空前繁荣。中亚胡人纷纷移居此地,凉州(今甘肃武威)成为西域胡商向长安、洛阳贩运货物的基地。斯坦因(A.stein)在敦煌获得六封粟特商团首领纳尼班达克(Nny B bnk)写往撒马尔干(Samarkand)的粟特文报告信件,报告中详细汇报了商团在河西地区活动情况,从已解读内容得知有数百名粟特人居住在该地区,他们贩卖大麻纺织品、毛毡、收购麝香、丝绸等贵重物品,商团希望维持金城(今甘肃兰州)至敦煌一线道路畅通、商业稳定。从三世纪开始的中国北方许多地方性国家,都想占居河西走廊,以求向西发展,取得国际商贸通道中更大的利益。五世纪初叶,鲜卑人建立的北魏政权刚一稳固,便进军河西走廊,占领姑藏(今甘肃武威),派遣使者先后有六批出使中亚,与中亚、西亚三十六国取得联系,首都洛阳专门设有接待外国人的会馆,有的宾客甚至来自遥远的罗马帝国,据史书记载居住在洛阳的共有一万多户外国人。

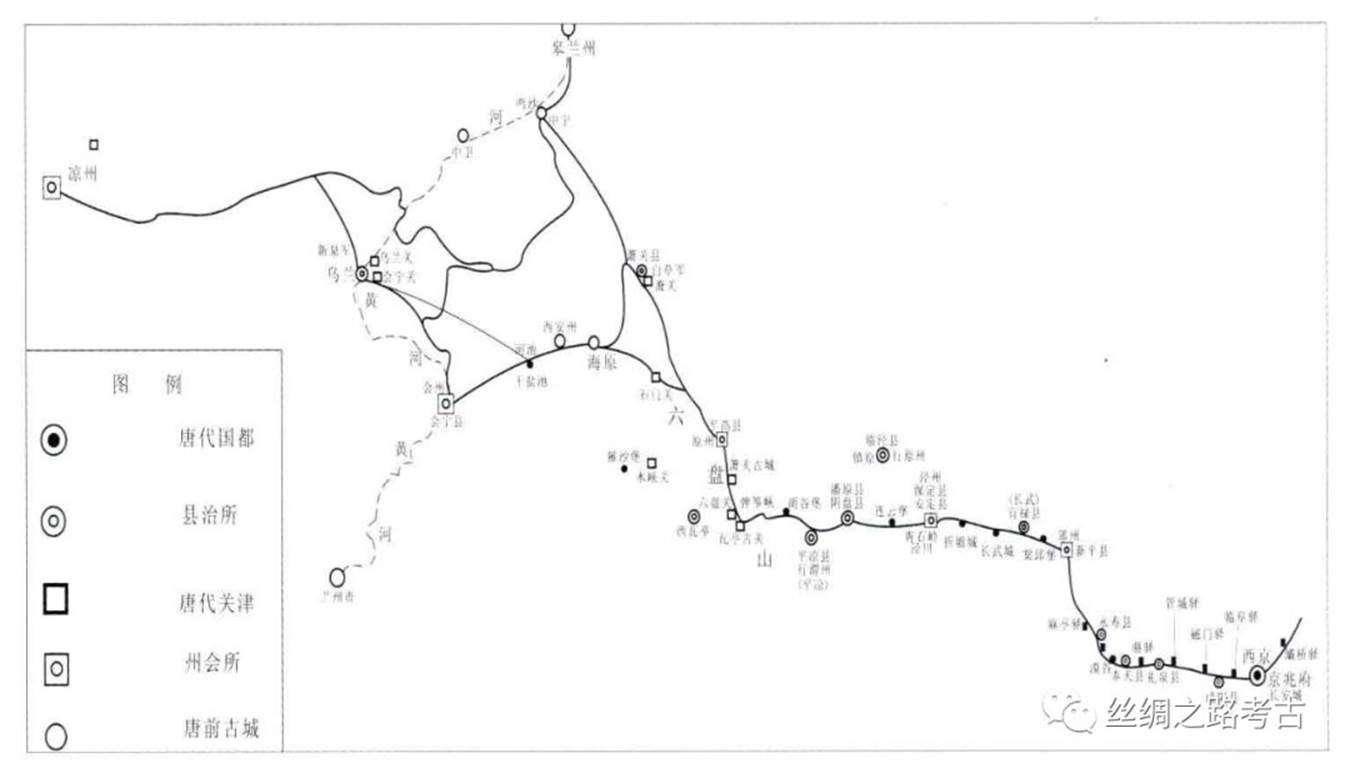

隋唐帝国异常强大,其影响甚至远播至遥远的非洲,故而道路交通受到特别关注。在通西域的驿道上设有军事保障系统曰关城。关城分置兵屯守,检查过往人员的证明文件、货物,按其规模分上中下三等,上关全国只有六个[11]。仅在西通西域驿道内就有二个上关,大震关(今陕西陇县西北)、陇山关(今宁夏固原南),今甘肃靖远黄河岸边设有会宁磁,属中关。唐时通往西域的驿道有两条,汇合点均在凉州(今甘肃武威)。长安出发,经凤翔(今陕西凤翔)、陇州(今陕西陇县),越陇山,经秦州(今甘肃天水),在兰州渡黄河至武威。另一条出长安西北行,经邠州(今陕西彬县)、泾州(今甘肃泾川),过六盘山之下,经原州(今宁夏固原),至会宁关,渡黄河,达武威。至后沿今酒泉、嘉峪关、出玉门关直达西域(图四),唐代一些著名的诗人、求法高僧、赴任的官员都经上述道路抵达西域,当然最繁忙的是奔波在东西方之间的商团。商团主要由波斯人、粟特人和以后的阿拉伯人组成,其中核心人物粟特人,也是中国文献记载最多的。粟特人善于经商,从小就受到这方面良好的训练,最突出的一个记载是,生下儿子之后,给口中放蜜糖,手中置胶,意思长大后多说好话,持物时如胶粘一般紧密。粟特人追逐利益有着在所不惜的精神,使他们很快就得国际商贸活动制控权。东罗马帝国由于受到萨珊帝国的经济封锁,失去了与东方人的联系,最后是在粟特人的帮助下,才与东方的突厥产生联络。阿拉伯帝国兴起以后,由于宗教信仰方面的原因,西方与东方的直接贸易活动逐步减少,以转手贸易为主的所谓“中继贸易”成为丝绸之路的主流。公元9世纪以后,替代粟特人活跃在国际商贸通道上的是回鹘商人,虽然在公元10世纪时使这种商贸活动产生了一个新的高潮,但已远远不如公元6、7世纪时那样高涨。

公元11世纪初的中国西北,一个以游牧为主的少数民族——党项族建立了西夏国,同时中国腹地的北宋王朝疆域也大大地委缩。实际上,西夏国的崛起完全切断了西方世界与中国内地的联系,相反,也深深刺激了海上通道的发展。宋王朝与阿拉伯半岛的关系,完全有赖于海上丝绸之路。海运的发达,使中国丝绸、瓷器源源不断地运往东南亚、地中海沿岸和非洲大陆。

图四 唐长安通往原州驿道

三、西方奢侈品的流入

古代东西方贸易实际上是一种奢侈品贸易,日常生活中的低廉物品在其中所占居的比重很小。西方需要中国美丽的丝绸,精美的瓷器。西方古典作家普林尼(Pline)称:罗马贵妇,穿上中国丝绸,光彩照人。罗马帝国对丝绸的需求量是惊人的,奢靡之风在各阶层广为传播,一度政府不得不下令,禁止男子穿着丝绸。流入中国的则是黄金、白银等贵金属。由于以物易物形式的存在,进入中国的除去金币、银币等硬通货以外,随着考古工作的开展,金、银器、玻璃器等奢侈品不断被发现。广东南越王墓出土的一件押花银盒被认为是罗马制品。一种不可辨识的西文铅饼,尤可注意,有人说属于货币类型。最近几十年来在丝绸之路沿线的西安、扶风、甘肃灵台不断出土,据不完全统计大约有三百多枚。铅饼正面铸有龙的图案,背面凹下有西文铭文,根据一些学者的研究这是一种希腊文的草体形态。近六十年来有许多著名学者试图解读其内容,但均未获得令人满意的结果,有人推测这是Kadphises人留下的遗物,也有人认为与Parthians人有关[12]。

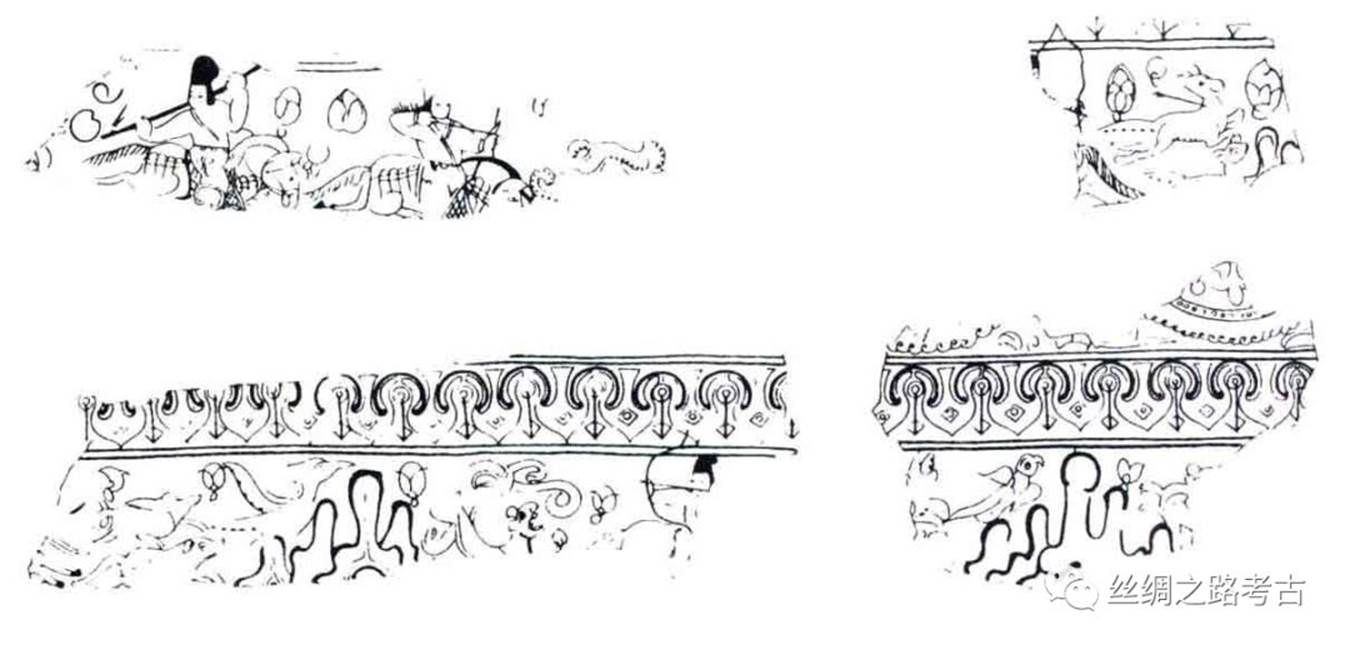

联珠纹是流行于波斯萨珊时期的一种纹样,常被用于织物、建筑浮雕以及萨珊银币和金银器上,是最能代表中亚艺术的图像之一。随着以粟特人为代表的中亚民族的迁徙和东西方文化的接触与相互吸纳,联珠纹沿着丝绸之路传入中国,并迅速流行开来,东传后对中国美术品产生巨大的影响。宁夏固原东郊北魏墓出土一具绘有精美漆画的漆棺[13],侧板上以联珠纹组成边框,内有舞伎形象。敦煌发现一件北魏刺绣[14],上面的图案、人物装束,与宁夏固原的北魏漆棺画上的龟背联珠纹图案、鲜卑人装束非常相似。北魏刺绣上有太和十一年(487年)纪年,据研究刺绣是由当时的北魏首都平城带到敦煌[15]。这类风格的相互传播,暗示着平城、高平和敦煌之间,不但有实物的流传,在艺术风格上也有沿丝绸之路流行的倾向。

在波斯王朝的石刻、绘画、金银器中有两种题材曾经得到了特别的表现,即狩猎、宴饮[16]。前者表现的是帝王贵族们的勇敢顽强、好战成性的内在品格,后者是对其豪华、奢侈生活的真实写照。固原北魏漆棺下部是狩猎场面(图五),其中野猪的画法酷似萨珊银盘上的野猪,而猎手骑马侧身回射猎物的形象并非典型的萨珊风格,而是沿袭了一种古典模式,即所谓的“安息射法”(Parthian shot),但这种形象常常使用在萨珊风格的器物上。漆棺前档中的墓主人宴饮图,与中亚巴拉雷克(Balalyktepe)壁画中的嚈哒贵族宴饮图,是非常相似的。尤其是侍从傍立,主人执杯的姿式,深受波斯风格的影响,几乎如出一辙。

图五 固原漆棺侧板狩猎图

甘肃靖远出土的鎏金银盘[17]是一件完全代表西方贵金属制品遗物。银盘外区有16组交叉的缠枝葡萄纹,中区由二条联珠纹样组成的圆环中分布着十二个头像,每个头像间隔一种动物,银盘中央是一中年男子手执权杖坐在豹子上。葡萄纹配置常青藤枝的作法,早在希腊古典时期就已出现,象征着生命永驻。12个头像代表了12个神,身边动物是其象征,有鸽子的是爱神Aphrodite,罗马称之Venus,Zeue身边有鹰,天后Hera身边往往站着孔雀,有些图像模糊,使人们不宜更进一步辨认,12神代表着12个月。银盘中央是酒神Baeehus,希腊神话中的Bacchus经常乘坐的是豹子拉车,这里坐的是豹子本身。据说豹子因为经常觉得口渴,生性喜爱酒。盘底有一周Pahiavi铭刻是拥有者的姓名,可转为Ha(o)roe,下部另外铭刻据最新研究当是一粟特人名字。亚历山大(Iskandar)东征以后酒神崇拜题材非常广泛地流行于印度、中亚。银盘的年代大约在公元3世纪左右,铭刻的时代则不超过4世纪,可能是被商人带入甘肃靖远的。

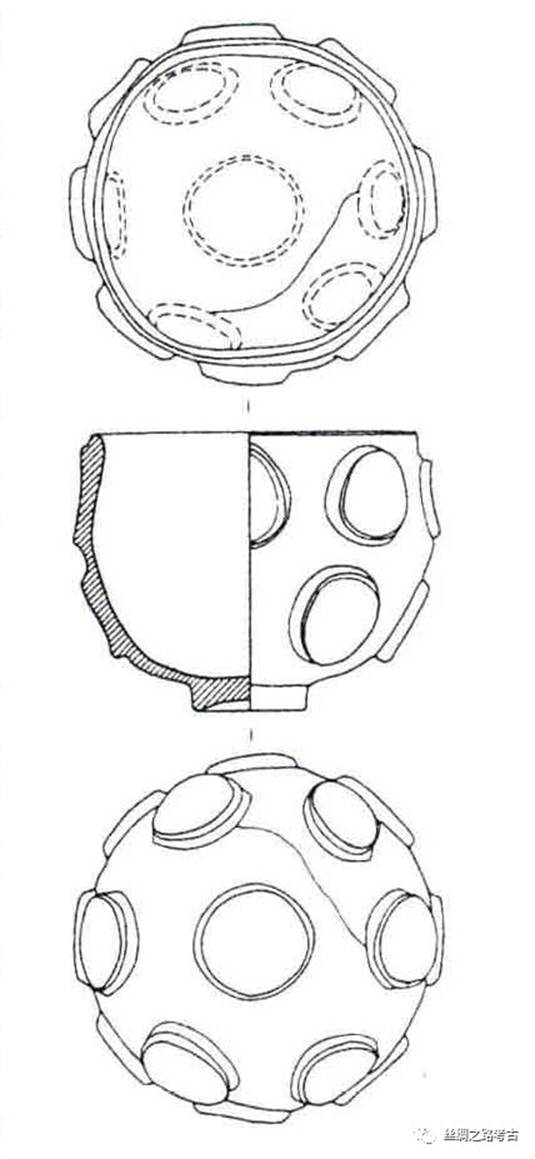

1983年深秋,公元6世纪的一位北周大将军墓葬在宁夏固原被考古工作者发现,这位名叫李贤的大将军,长期掌握着丝绸之路沿线的军政大权。墓中最引人注目的是一些舶来品——鎏金银瓶、玻璃碗、萨珊环首刀、镶宝石的指环等[18]。鎏金银瓶(图六)实际上是一种专门饮用葡萄酒的酒具,通体造型属萨珊金银器系统,但表达内容却属希腊神话。每二人为一组,共有三组中间一组是著名的“帕里斯裁判”,Aphrokite手中尚未拿到“金苹果”,帕里斯手中的东西就是金苹果。右侧一组是表现帕里斯执矛抚盾,劫持美女海伦时的场景,海伦手托装饰盒抬脚准备上船,船则被工匠们省略了。左侧可能是海伦回到其丈夫Melsus身边的情景,“特洛伊战争”以后,海伦丈夫看到美丽的妻子,打消了要杀她的念头。题材虽然完全是古希腊的神话,但在一些艺术细节上似乎缺少古希腊浮雕、雕塑风格的神韵,帕里斯年龄也偏大一些,而在其他有关帕里斯的美术品中,他显得更年青一些。这件艺术品的真正制造地点是中亚的巴克特利亚地区,是希腊化(Hellenistc)的产物,时间约在公元4世纪左右嚈哒人占领该地区以后,一个明显的例子是手柄上的头像露出帽下的头发卷曲,未梳任何发式。其中有五条卷发,贴在双鬓和脑后,显示出索格地亚那(Sogdiana)地区人修发的习惯发式[19]。这是一件能充分反映东方希腊化影响的艺术珍品,它显示出希腊化对世界文化所产生的巨大影响。

图六 固原李贤墓鎏金银瓶装饰图案

同出于李贤墓的凸钉装饰玻璃碗,是一件典型的萨珊玻璃器(图七)。自20世纪50年代末以来,在伊朗高原西北部吉兰省古墓中,出土了大量这类碗及残片。中国新疆巴楚脱库孜萨来遗址及最近发掘的北周田弘墓,日本冲之岛祭祀遗址、京都上贺茂神社遗址中亦有残片出土。玻璃碗经科学家检验属钙钠玻璃,与萨珊玻璃成份一致。吉兰省等处出土的凸钉装饰玻璃碗或残片,由于土壤腐蚀的关系,表面有一层厚厚的风化层,使玻璃失去原有的光泽。而李贤墓出土的这件玻璃碗则呈绿黄色,风化层很薄,基本上保留了原有玻璃的色泽和光亮度。吉兰省有出土品的年代报告,推测为萨珊王朝末期,即公元6世纪。李贤墓玻璃碗纪年明确,对确定此类玻璃制品的年代具有标尺作用。

钙钠玻璃器由于加工技术方面的原因,在当时的中国尚不能生产。加之运输困难,真正能到达目的地的很少。所以在东方一定时期内价格昂贵,甚至超过金银器,李将军大约从商团手中获得这些物品。

图七 固原李贤墓凸钉装饰玻璃碗

依照希腊神话,人死后要去地狱世界(Hades),亡魂要由Hrtmres引至冥国,再由卡戎(Gharon)摆渡过斯帝克斯(Styx)河,即冥河。人们为乞求平安付给卡戎摆渡钱,多放一枚奥博尔(Oba)银币。希腊化后,这类习俗传至中亚地区,并沿丝绸之路向东传播,新疆阿斯塔那墓地亦有这样的习俗。在宁夏固原唐代粟特人后裔墓葬中发现五枚外国金银币[20],推测为冥河渡资习俗的演变。史道德墓金币是含在墓主人口中,其余四座墓的金银币均出土于棺床可能是墓主人上肢的部位,虽然这些墓葬均遭受盗掘,但是可以肯定金银币的位置大体上没有被移动,因为盗墓者如发现这样贵重的金银币一定会被带走。它们原处的位置应当不易于被注意,如含于死者口中或握于死者手中这些隐蔽部位。这五枚外国金银币经过初步研究,有一枚属萨珊卑路斯(Peroz) 朝银币,一枚属于萨珊阿尔达希尔三世(ArdashirⅢ)金币的仿制品,可能是由阿拉伯人仿制的,背面拜火教的祭坛则被省略。阿尔达希尔三世金币或银币及其仿制品在中国境内均没有出土,属首次发现具有特别重要的含义。其余三枚则基本可以确定是东罗马拜占廷金币的仿制品。

粟特人是丝绸之路上的主要角色,他们的形象也不断出现在唐代的美术品上。宁夏吴忠郊区发现的唐代墓葬中陪葬的胡人牵马俑,形象的表现了粟特人旅途的艰辛(图八)。根据该墓地墓志的记载,墓主人葬在灵州廻乐县东原[21],这样著名的灵州就被确定,同时也充分显示了灵州在当时是一座国际都会,途经丝绸之路的中亚商团都要在此歇息补充,方能重新踏上旅程。

图八 宁夏吴忠唐墓出土胡人佣

四、东西文化的交流与融合

伴随着众多中亚、西亚移民流寓中国,一些与其相适应的风俗习惯、生活方式、宗教信仰等都传入中国,并在一定程度上产生变异,与中华文明产生交融。大唐长安盛行胡风,衣、食、住、行无不受胡人影响,尤其在乐舞方面更是昌盛不衰。盐池窨子粱唐墓[22],根据墓志记载,墓主人是中亚何国人。墓葬中有一合石门(图九),上线刻两位身着紧身衣裤,高鼻深目的西域胡人在一小圆毯上舞蹈,胡人所跳的正是来自索格底亚那(粟特)地区的重要舞蹈胡旋舞[23]。胡旋舞属于健舞,是一种以跳跃为主的运动量很大的舞蹈,因为在跳舞时需快速不停地旋转而得名。其特点是动作轻盈、急速旋转、节奏鲜明。关于这种舞蹈的记载在史籍记录中很少,我们今天对这种舞蹈的实态有一定的了解,得益于唐代优秀诗人白居易、元稹在诗歌中的一些描写。白居易写长诗《胡旋舞》,将胡旋女的姿态神情跃然纸上,“胡旋女,胡旋女心应弦,手应鼓。弦鼓—声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟……[24]”。元稹《胡旋女》诗云:“胡旋之义世莫知,胡旋之容我能传。蓬断霜根羊角疾,竿戴朱盘火轮炫。骊珠进珥逐飞星,虹量轻巾掣流电……[25]”。这类西域舞蹈深受当时上层人士甚至皇帝的喜爱,以至于白居易认为胡旋舞的盛行是“天宝季年时欲变”的征兆,因为它只能“迷君眼”、“惑君心”,使得唐王朝遭受了一次大劫难,“从兹地轴天维转,五十年来制不禁”。虽然是诗人片面的理解,但从中折射了胡旋舞对于当时社会的极大吸引力。宁夏盐池唐墓雕刻有胡旋舞的石门的发现,对于今天的人了解这一充满魅力的异域舞蹈的实态提供了重要的实物资料。

图十 盐池唐墓胡旋舞石墓门

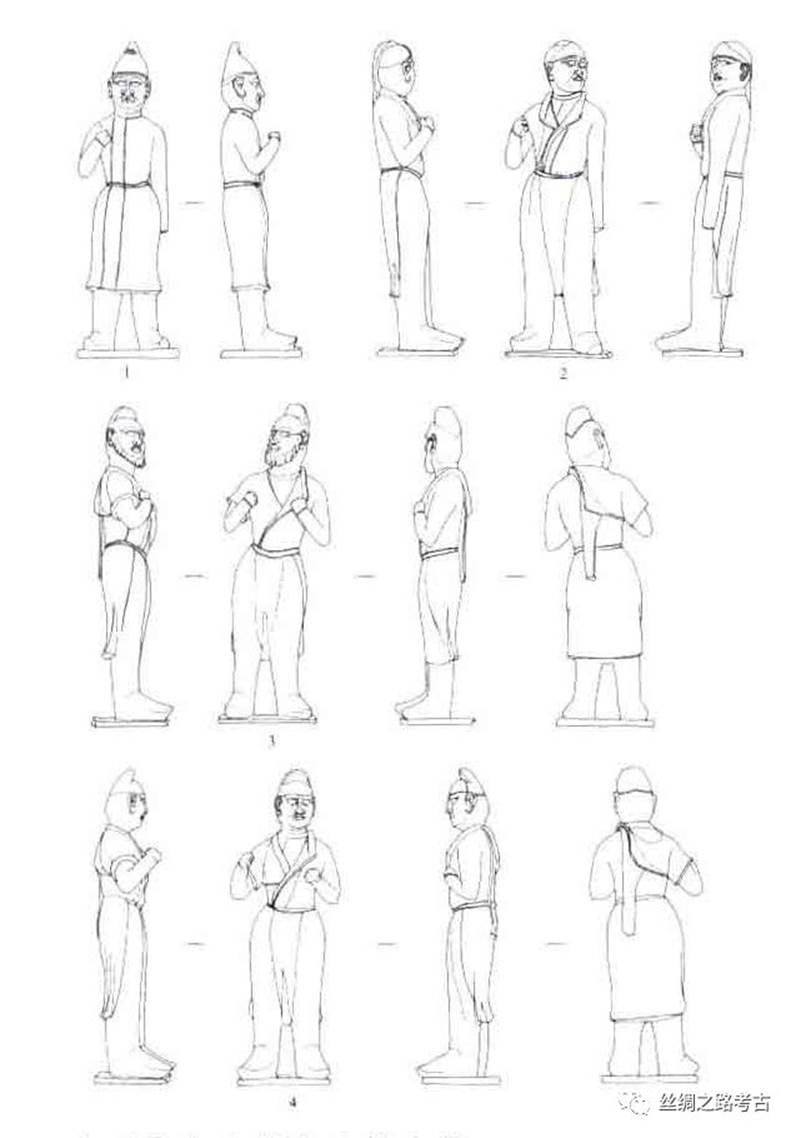

推测为当地军事首领墓葬的彭阳北魏墓[26]出土的陶俑群中,有不少是胡人形象的陶俑和身着波斯风格盔甲的武士俑(图一〇)。武士身上披挂的鱼鳞甲,是冷兵器时代军官使用的高级甲胄,与札甲相比,具有很强的防护性,很早以前是波斯军队的经常性装备,后传到中亚,至公元4世纪左右成为中国北方少数民族最常见的装备,只是式样上有一些变更。

图一〇 彭阳新集北魏墓具装甲骑俑

在宗教信仰方面最先流行中国的是起源于印度的佛教,这种教义温和的宗教在中国经历了十分曲折的布教过程,公元3世纪以后才获得广泛传播。中印高僧沿丝绸之路相互往来,在文化融合中形成中国佛教。甘肃酒泉发现的“高善穆石造像塔”,反映了印度佛教与中国传统文化交融的过程,该塔制作于公元428年的北凉时期,由整块沙页岩雕制而成,是中国有纪年的早期佛塔的珍贵的实物资料。采用了印度佛塔的形制,佛形象也是印度式样,但是石塔上所刻北斗七星、八卦符号与含有浓厚儒家孝道思想的发愿文却是中国传统文化的思想观念。及至公元6~7世纪的佛教造像,其形象和服饰已发生根本性的变化,成为中国佛教形象,与初传的印式佛像差距甚远。

在丝绸之路沿线分布着一些重要的石窟寺、例如南石窟寺(今甘肃泾川)、须弥山石窟(今宁夏固原)、麦积山石窟(今甘肃天水)等,其中宁夏境内的须弥山石窟是丝绸之路上著名的佛教石窟寺,始建于北魏孝文帝太和年间(公元477—499年),兴盛于北周与唐代,至今散布有北朝隋唐石窟几十窟,其中开凿于北周时期的第51窟现存高达6米的一佛二菩萨造像,装饰华丽,高大雄伟,是中国北周造像中难得的雕塑精品。

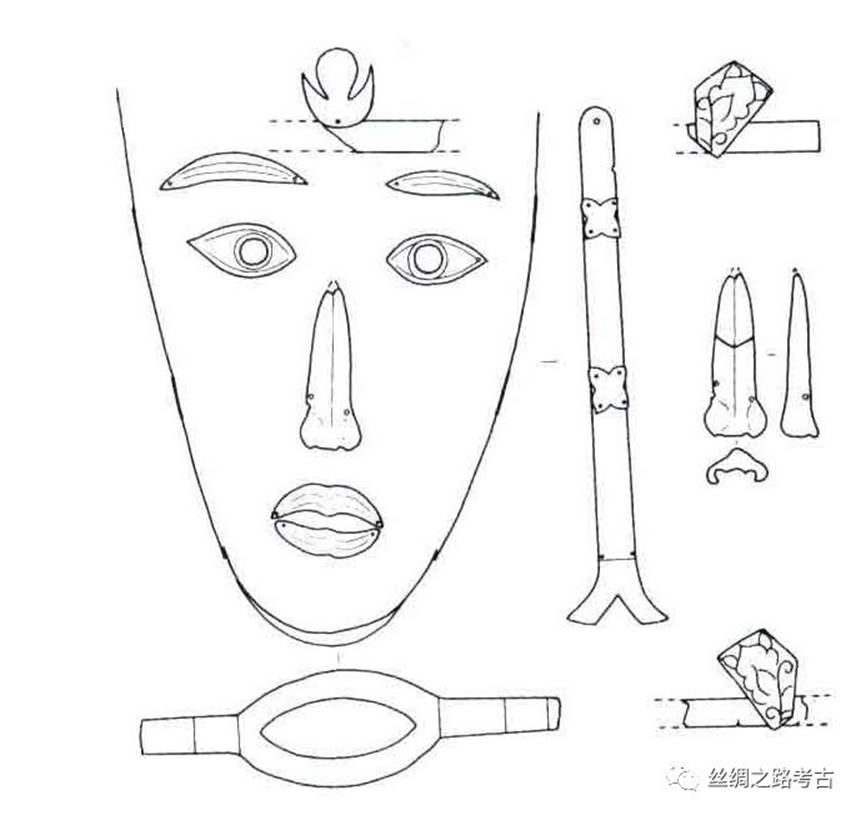

基督教中的聂斯脱里派传入中国后称为“景教”,景教在中国的传播也获得成功。西安曾出土举世瞩目的《大秦景教流行中国碑》,据碑文记载:在长安、洛阳、灵武(今宁夏吴忠)等地建有寺院。火祆教传入中国后,因崇火,也称拜火教。固原唐代粟特人史姓墓出土的金覆面(face cover)的日月图案(图一一),或推测为分别与拜火教或摩尼教有关联[27]。覆面的习俗是指古人死后在面部遮盖特殊的布或玉、金属面具的一种丧葬习俗,其历史在中国可追溯到先秦时代[28]。丝织物缀金属在表达丧葬思想时有着特别地意义,与这种习俗相配合的是死者眼部覆盖以金、银等贵重金属硬币,金、银光泽分别表示太阳、月亮的解释有着古老的传统,贫穷者则以青铜代替。东、西方文化有着非常相似的覆面,这一习俗的传播与波斯安息帝国有着非常密切的关系。《旧唐书·西域传》卷一百九十八记载波斯国“俗事天地日月水火诸神,而西域诸胡事火祆者,皆诣波斯受法焉”。蒙古高原的Kazzakhs人也是这种信仰的忠实信徒,中亚甚至在遥远的匈牙利都发现有覆面的习俗。从考古发现来看,除中亚以外,新疆地区是汉晋至隋唐时期在墓葬中使用覆面最多的地区,而在中国内地则变得罕见。宁夏固原史道德墓中的金覆面,由护额饰、护眉饰、护眼饰、护鼻饰、护唇、护颌饰、护发饰等构成。主要部位均以金片打压而成。其上保留有钻孔,显然是用来与丝织缀合的。其中护额饰上的新月托金球图案可能和中亚的拜火教有一定的联系。这种拜火教色彩的覆面习俗可能是由粟特人传播至内地的。

图一一 固原南郊唐史道德墓金覆面

遥远而漫长的丝绸之路是文化交流与商品流通之路,也是信仰传播之路,它有力地推动着东西方世界物质与文化的碰撞、交流与融合,使远隔万水千山的人民处在相互了解之中,促进了人类文明的发展。虽然距离丝绸之路的鼎盛时期已经过去一千多年,先辈们对待不同文化的宽容性的一面仍然值得后人深思。

[1]参见江上波夫《骑马民族国家》,张承志中译本,光明日报出版社,1988年,页15。

[2]参见杜正胜《欧亚草原动物文饰与中国古代北方民族之考察》,台北中研院《历史语言研究所集刊》第六十四本第二分,1993年,页231—408。乌恩:《我国北方古代动物纹饰》,《考古学报》,1981年1期,页45—61;《论我国北方古代动物纹饰的渊源》,《考古与文物》1984年4期,页46—59。

[3]钟侃《宁夏固原县出土的文物》,《文物》,1978年12期,页86—88。

[4]宁夏文物考古研究所等《宁夏同心倒墩子匈奴墓地》,《考古学报》,1988年3期,页333—355。

[5]宁夏文物考古研究所等:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》,1993年1期,页13—55。

[6]三宅俊彦・畠山禎《馬荘墓地出土の鹿形飾板について》,《草原考古通信》,1995年N06,东京草原考古研究会,页15—23。

[7]司马迁《史记·匈奴列传》卷一百一十载“于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”。中华书局标点本,下同,页2885。关于这段长城实际调查情况,参见宁夏博物馆等《宁夏境内战国秦长城遗迹》,《中国长城调查报告集》,文物出版社,1980年,页45-51。

[8]司马迁《史记·秦始皇本纪》卷六载:“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中”。《史记集解》应劭曰:“回中在安定高平”。页241。

[9]司马迁《史记·秦始皇本纪》卷六载:“燕人卢生使入海还以鬼神事,因秦录图书曰:亡秦者胡也。始皇乃使将军蒙恬发兵三十万北击胡,略取河南地”。页252。《史记·平准书》卷三十:“乃徙贫民于关以西及充朔方以南新秦中七十余万”。页1425。有关新秦中位置所在的辨析亦参见鲁人勇《新秦中地望考》,《西北史地》1984年第4期,页82-84、72。

[10]甘肃省文物考古研究所等《居延新简·甲渠侯官》,中华书局,1994年,上册,页174上栏,下册图版,页389。

[11]李林甫《唐六典》卷六尚书刑部司门郎中条,陈仲夫点校本,中华书局,1992年,页195。

[12]所谓希蜡铭文铅饼在西安、扶风、灵台礼县等地均有出土,时间大约在西汉时期,最晚不过东汉。铅饼上的文字有人以为是变形的希蜡文,但并未获得学术界的共识(参见夏鼐《外国字铭文的汉代(?)铜饼》,《考古》,1961年第5期,后收入《夏鼐文集》,下册,社会科学文献出版社,2000年,页3—9;《西汉汉城故址出土一批带铭文的铅饼》,同上书,页10—11。

[13]固原博物馆《固原北魏墓漆棺画》,宁夏人民出版社,1988年,页1—19;孙机《固原北魏漆棺画研究》,《文物》,1989年9期,页38—44。

[14]敦煌文物研究所《新发现的北魏刺绣》,《文物》,1972年2期,页54—60。

[15]参见宿白《〈大金西京武州重修大石窟寺碑〉的发现与研究》,《北京大学学报》,1982年第2期,收入氏著《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年,页102-104。

[16]A. U. Pope, A Surve of Persian Art,Vol.II;J.Orbel,Sasanian and Early Islamic Metalwork,1981,Japan,pp.716—770.

[17]初仕宾《甘肃靖远新出土东罗马鎏金银盘略考》,《文物》,1990年第5期,页1—6。

[18]宁夏回族自治区博物馆、宁夏固原博物馆《宁夏固原北周李贤夫妇墓发掘简报》,《文物》,1985年第11期,页1—22。

[19]罗丰《胡汉之间》,文物出版社,2004年,页90,97—98。

[20]罗丰《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社。1996年,页146—162;罗丰《胡汉之间》,页162—188。

[21]志文中明确记载,墓主于“太和四年七月六日终于灵州私第”,并于同年十月四日殡于逥乐县东原。参见宁夏文物考古研究所等《吴忠唐墓》,文物出版社,2008年,页324—325。

[22]宁夏回族自治区博物馆《宁夏盐池唐墓发掘简报》,《文物》,1989年9期,页43—56。

[23]罗丰《胡汉之间》,页280—298。

[24]《白居易集·讽谕》卷三,卷三,顾学颉标点本,中华书局,1979年,页60。

[25]《全唐诗》卷四百一十九,中华书局本,1992年,页4618—4619。

[26]宁夏固原博物馆《彭阳新集北魏墓》,《文物》,1988年9期,页26—42。

[27]罗丰《固原南郊隋唐墓地》,页103—105。

[28]《仪礼·士丧礼》第十二记载“幎目,用锱,方尺二寸,赤巠里,著组系”。郑玄注曰:“幎目,覆面者也”。

编者按:本文原载宁夏博物馆编:《朔色长天 宁夏博物馆藏历史文物集萃》,北京:文物出版社 2013年,第117-124页。引用请据原文。

长

按

关

注

本公众号由宁夏文物考古研究所运营。

文稿审核

沈睿文

排版编辑

马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位

宁夏文物考古研究所

投稿邮箱

feiwen2@163.com