会议资讯

纪要 |【文研讲座163】荣新江:丝绸之路——一个跨文明的交流系统

“文明之间”系列·文研讲座163

2019年12月19日晚,“文明之间”系列讲座最后一讲、“北大文研讲座”第一百六十三期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“丝绸之路:一个跨文明的交流系统”。文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江主讲,北京大学历史学系教授朱玉麒主持。

荣新江教授

本次讲座是文研院推出的为期一年的“文明之间:交融与再造”系列讲座完结篇。荣新江教授以四个影响深远的文明交往事件为例证,讲述了丝绸之路作为一个“跨文明的交流系统”的重要意义。讲座伊始,荣新江教授首先强调,丝绸之路是一条贯穿欧亚大陆文明的交通道路。德国地理学家李希霍芬(Ferdinand Von Richthofen)在《中国》一书中,首次把汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间的以丝绸贸易为主的交通路线称作“丝绸之路”。这种说法显然是考虑到汉代张骞通西域的创举,也是中国人喜闻乐道的丝绸之路。这一称谓虽主要来自中文史料,但揭示了丝绸之路的一个重要特性——不同文明之间交往的通道。因此,作为一个交通道路的概念,丝绸之路不是国内的交通路线,而必须是两种或两种以上文明交往的道路;从某一文明的角度来说,通过某条道路与域外其他文明交流,那这些道路就是丝绸之路。具体而言,丝绸之路是贯穿欧亚大陆的一条文明交往之道。

德国地质地理学家费迪南·冯·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen,1833年5月5日~1905年10月6日)及其所著China(共5卷集,附地图集2卷)

欧亚大陆上的文明曾经是书写世界历史的主体。在张骞时代的前后,其上分布着欧洲希腊、罗马、西亚波斯、中亚贵霜、南亚印度、东亚中国等各种文明,其中,中国文明相对比较孤立与封闭。因而,张骞通西域被称作“凿空”。但西亚与希腊、罗马,罗马与印度,中亚与西亚、印度等文明之间的交往很早就已经发生,且有时非常频繁。因此,丝绸之路也早就存在于欧亚大陆,我们对它的理解不能仅停留在李希霍芬的定义上。即使是中国与域外的交往,事实上,也并不始于张骞通西域——妇好墓出土的玉器等考古资料可以将丝绸之路的开通时间追溯到远古时代。本次讲座,荣新江教授所要突出的,便是这一条作为文明交往之道的丝绸之路如何有力地促进欧亚大陆各个文明的交流与互动。接下来,他举出丝绸之路上的四个文明交往例证阐释这一点。

第一个文明交流的例证是以琐罗亚斯德教为纽带的伊朗文明交流。发源于西亚的琐罗亚斯德教产生于公元前6、7世纪,是世界上最古老的宗教之一,中国称之为“祆教”。荣新江教授指出,历史上琐罗亚斯德教有两次大规模的东传,其中第一次是借助了阿契门尼德王朝的强大影响。阿契门尼德王朝在大流士一世(Darius I, BC 522-486)在位时进入鼎盛时期,据《波斯波利斯铭文》记载,“自索格底亚那之后的西徐亚部落直到埃塞俄比亚,自印度直到吕底亚”,即今天从西北印度到地中海的广阔地域皆为其领土。伊朗帝王谷的阿契门尼德王朝大帝墓室与波斯波利斯的百柱殿,都是帝国功绩的象征,尤其是最早的朝贡图,上面描绘有尖帽塞人、巴克特里亚人、犍陀罗人,说明帝国影响已抵帕米尔高原一线。

阿契门尼德王朝全盛时期疆域图

在此背景下,考古学家已经发现许多祆教东传的历史遗迹。如从吐鲁番西面的阿拉沟发掘到的高方座承兽铜盘(应为战国到两汉时期),用于祆教祭祀,其主体的蹲兽形象多见于欧亚草原,特别是塞人的领地。又如巩乃斯河流域、北疆、俄国皆有出土的祭祀方盘,也被认为与祆教拜火有关。如今蒙古语对最高神的称呼“霍尔穆兹达”实际也是琐罗亚斯德教系统的最高神阿胡拉·马兹达的遗存,由此可见琐罗亚斯德教的传播范围之大。此外,无论是塔里木盆地出土的佛教时代的于阗语文书,还是吐鲁番发现的摩尼教、基督教的中古伊朗语文书,尽管各自使用婆罗米字母、摩尼字母且内容与教义完全属于另一种宗教,但都借用了琐罗亚斯德教的基本词汇与概念。从而,伊朗学家都认为,在这些文献出现之前,有一个信奉琐罗亚斯德教的时代。荣新江教授补充说,这也可以解释为何唐朝人将于阗、焉耆等西域国家的宗教信仰描述为“俗事天神,兼信佛法”——他们原本可能正是信奉琐罗亚斯德教的。

祆教的第一轮东传进入了中国的南北疆地区,而借助粟特商人力量的第二波东传,则进入了塔里木盆地乃至河西走廊。作为中古时期强大的商业团体,粟特人原本也是琐罗亚斯德教的教徒。敦煌发现的的粟特文古信札(312年前后)可见清晰的祆教印记:首先,信札上的人名多遵循了“某位祆教守护神的赐福/仆人”的格式;其次,妇女向祆庙寻求救助的事例说明每个聚落都配备有相应的祆教神祠。另一个明确的证据是《沙州图经》,其中记载“城东一里有祆舍一所”,这一“祆舍”的位置恰好就在沙州粟特人所聚居的从化乡的所在地。除了敦煌吐鲁番文书,荣新江教授继续引用墓葬资料来论证粟特人的祆教背景。如安伽墓墓门上方的祆教圣火图案、史君墓发现的祆教祭司、虞弘墓石椁底座正面的祆教神祇等等,这些北朝末到隋的粟特墓葬背后都有祆教教义的支撑。一方面,我们可见祆教生命力之持久;另一方面,这一时期粟特人的祆教信仰中大量出现祆神,已经有别于原始的波斯拜火,这是受希腊文明、贵霜佛教文明影响的结果,也是丝路文明交往的产物。而龙门石窟造像记中提到“香行社”的粟特商人出资营造佛像一事,可见唐代以后他们逐渐皈依了佛教。琐罗亚斯德教在中西文明中的深远影响其实是伊朗精神文明传播的一个缩影,而大同近郊发现的萨珊波斯风格的金银器皿则是西亚物质文明传播的有力证据。

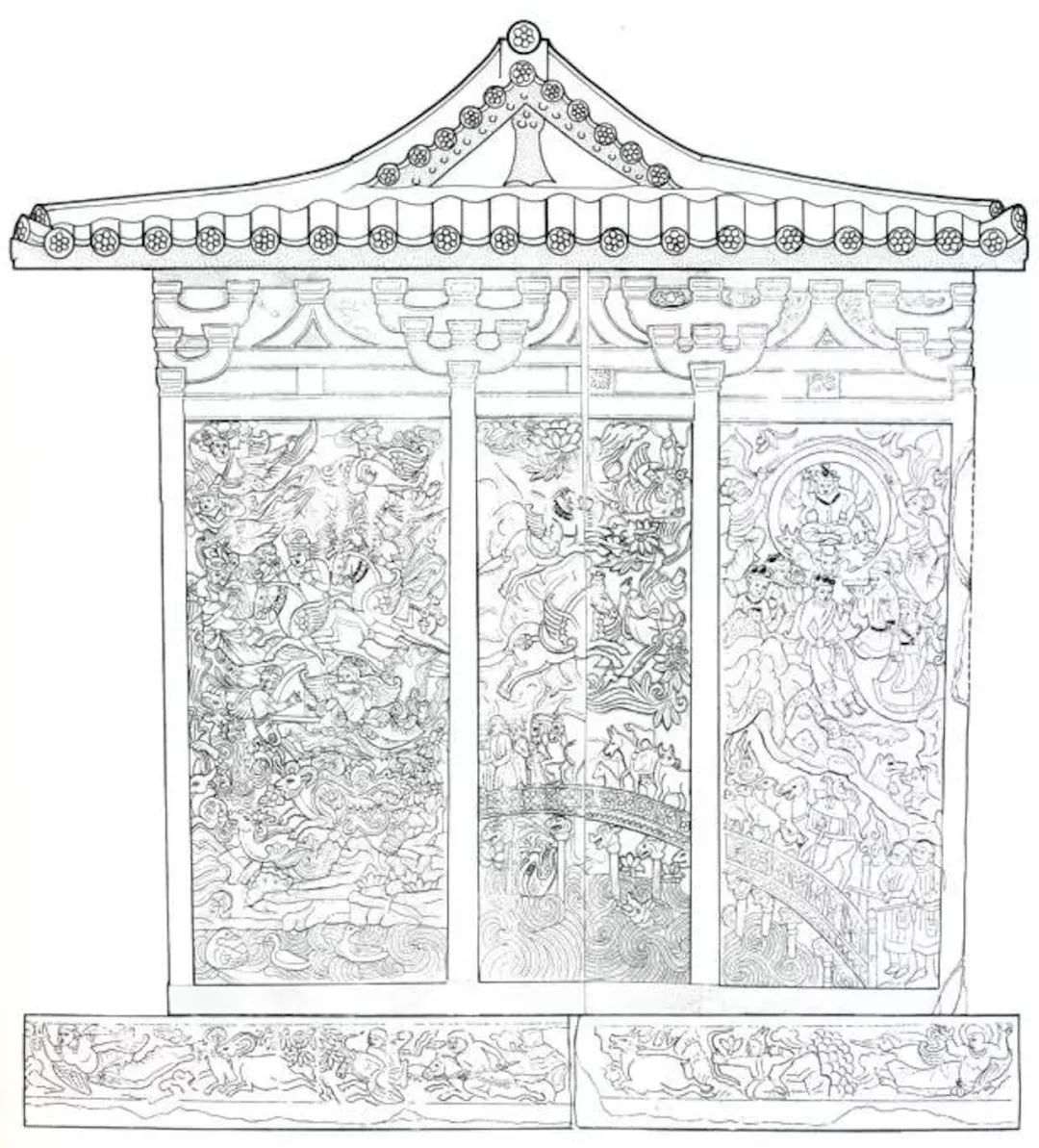

左:安伽墓石门门额上的祆教火坛浮雕局部

右:史君墓石堂右侧(东壁)雕绘的钦瓦特桥、密特拉神、韦施帕卡神等场面

荣新江教授讲述的第二个文明交流例证是希腊罗马文明的东渐。公元前334年,马其顿国王亚历山大大帝(Alexander the Great,BC 336-323)东征,重挫大流士三世,直抵西北印度。这是丝绸之路上的一个大事件,标志着阿契门尼德王朝的结束和亚历山大帝国的开始,同时开启了伊朗的“希腊化”时代。亚历山大逝世之后,通过征服所建立的庞大帝国迅速分裂,取而代之的是各个希腊化王朝。在此过程中,一座座希腊式的亚历山大里亚城平地而出,成为希腊文明向外的传播口。随之而来的还有大批希腊工匠。荣新江教授认为,正是这些工匠“创作”了中亚的希腊文化。如阿富汗北部出土的鎏金银盘上绘制的酒神之胜利像、和田出土的蜡染布上的丰收女神、和田出土织物上的希腊人首马身怪物神像、斯坦因在米兰发掘的有翼天使等等——这些各式物品上的元素与印记都可以用希腊的文献与神话做透彻的解释。此后,罗马与印度、贵霜的交往也将大量的罗马文化带入中亚乃至中国,贝格拉姆出土的彩绘玻璃器上的罗马贵妇收获图像就是一个鲜明的例证。另外,考古学家在中国甘肃发现罗马银盘,其底座上写有巴克特里亚语铭文,而巴克特里亚地区也出土了类似的写有巴列维文(中古伊朗语)的银盘。可见,它们当是出自中亚的希腊、罗马工匠之手,而非产自罗马。银盘上还刻有粟特文,显示在丝绸之路这一文明交流的系统中,一件物品传递着不同文明的景况。

左:出土于贝格拉姆第10室的彩绘高足杯(公元1世纪),描绘了收获椰枣的情景。

右:甘肃省靖远县北滩出土的公元4至6世纪东罗马神人纹鎏金银盘,银盘圈足内发现了一种公元前3世纪中期到4世纪在巴克特里亚使用的“大夏文”,属于希腊字母草写体。

此外,佛教文明的传播也是丝绸之路上文明交往不可忽略的大事件。荣新江教授指出,现在的佛教史很大程度上出自后世佛教徒的构建,事实上,作为第一代大法王的阿育王只是把佛教推广到今坎大哈地区。此后,亚历山大东征留下的一系列希腊化小王朝承担了部分推广佛教的任务。在第二代大法王贵霜王朝的迦腻色迦时期,佛教大力传播,进入塔里木盆地,与东汉势力在这一地区的退出相互呼应。公元148年,贵霜王朝属下的安息人安世高到达洛阳,为中原带来了真正意义上的僧伽佛教。东渐之外,佛教也借助贵霜王朝与罗马商人的力量,经海、陆两途向西传播。海路传播有索科特拉岛(Socotra)的考古资料可资佐证。该岛位于亚丁湾与印度洋的交接处,岛中霍克洞(Cave Hoq)洞穴深处的壁面上有近250处铭文和刻画图案,大部分铭文用印度的婆罗米文书写,其中还有佉卢文人名,读作upal[i]sa,释为“优婆离的(Of Upali, Skt. Upāli)”,而“优婆离”正是一个佛教概念。佛教在陆路上的传播则留下了佉卢文和梵文写本,但最著名的文明交流产物还是犍陀罗美术中的佛教雕像,它们是佛教的大乘思想和希腊人体塑造艺术的结合。塑造神像是希腊工匠的一大传统,在此影响下,犍陀罗佛教造像艺术蓬勃发展,前世佛、现世佛、未来佛都有着各自的形象,包括云冈、敦煌石窟中的佛教壁画也都可觅得希腊美术的踪迹。此外还有阿富汗出土的哈达佛像,虽然全盘采用了希腊式的艺术风格,但表达着与希腊神完全不同的意义与内涵。

左:如来立像,犍陀罗风格,2-3世纪,巴基斯坦,东京国立博物馆藏

右:如来坐佛,4-5世纪,阿富汗哈达,东京国立博物馆藏

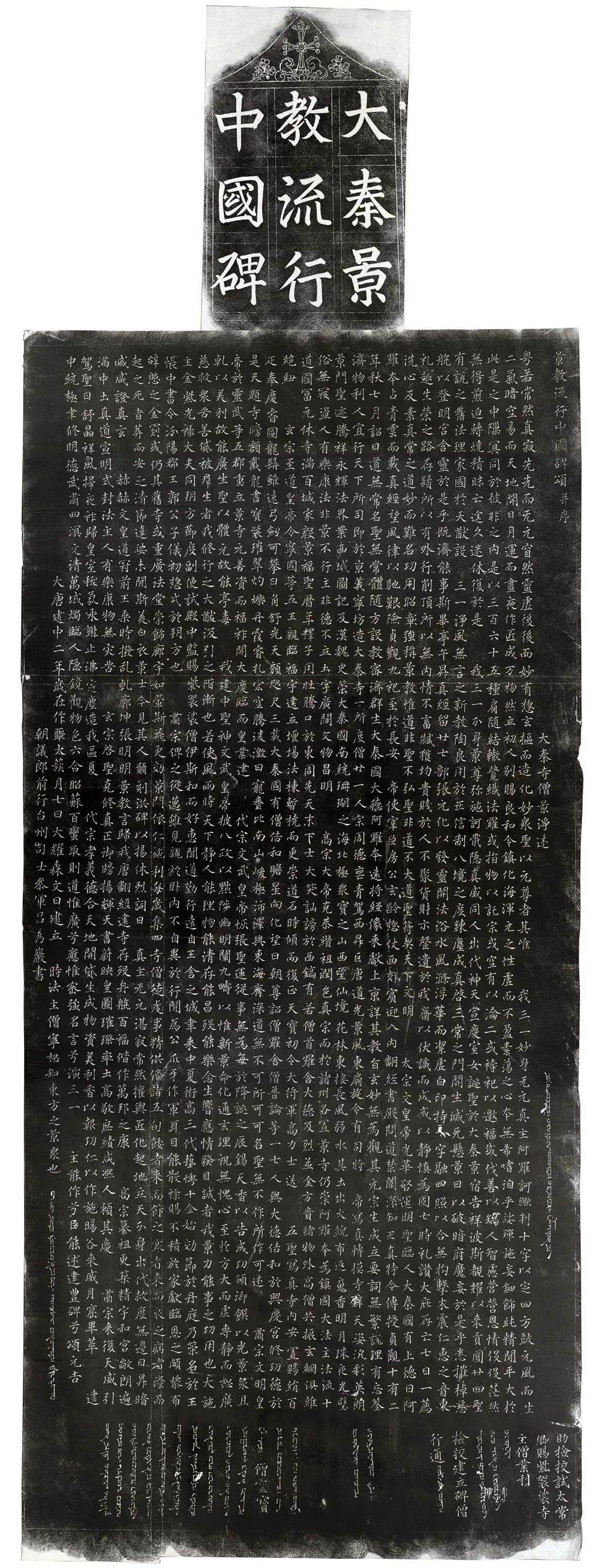

荣新江教授讲述的最后一个例证是以基督教为纽带的文明交流。围绕基督教传播的文明互动虽然发生年代较晚,但同样具有深刻的历史意义,而与丝绸之路密切相关的是与西方教会分裂的聂斯脱利派的东传。聂斯脱利派是基督教派中的一支,被视为“异端”,曾被放逐到东方,即所谓“叙利亚东方宗教”,在中国被称为“景教”。它以萨珊波斯的首都泰西封为本部向东传教,沿途在中亚碎叶城的阿克贝希姆留下了一座较大面积的景教寺庙与许多十字架墓碑。这座寺庙的平面图与吐鲁番高昌古城的景教寺庙、伦敦大学考古队在阿拉伯半岛发现的景教寺庙的平面图完全一致,可见其寺庙建筑方式应有明确的文本依据。此外,现吐鲁番火焰山的山顶发现有一座更大规模、保存更完整的基督教教堂,其中曾保存大量叙利亚文、中古波斯文、粟特文、回鹘文的文献资料,具有珍贵的考古价值。虽然其中没有汉文文献,但高昌出土的景教壁画中身着典型唐装的人物形象,也足以说明当时很可能有汉人景教徒的存在。荣新江教授另外提到,经过近年对叙利亚文、粟特文的基督教写本的研究,学者已经发现其宗教内涵、知识体系与西亚乃至希腊的教会都有一定的关联。因此,东传的基督教可能不止聂斯脱利派一个教派,称之为叙利亚东方教会更为合适。伯希和通过考证大秦景教流行中国碑中的人名,发现它们都是经过转写的波斯文,因此,他认为长安的景教教团应以波斯人和粟特人为主。洛阳一处经幢上记录的参与大秦寺法事的人员也以安姓、康姓、米姓的粟特人居多,从而可以推知,中原地区基督教徒的主体应当来自伊朗系的民族。

圣枝主日祭,德国吐鲁番考察队于20世纪初在高昌古城郊外发现的一座废弃的唐朝景教寺院内出土的三幅公元9世纪末的壁画残片之一。其中最左边的教士为伊朗人,右边两位男士着西域风格服帽,最右边的女子足蹬绿色翘头履,头顶圆髻,脑后还梳有大发髻,上身似乎穿着半臂,可见绿色衣袖,下垂至襦裙上的织物可能是披帛,有学者认为其形象有回鹘女子特征。另一幅名为基督荣进耶路撒冷城的壁画中,基督身后可见一名穿着唐朝服饰的女信徒像,不过现仅存有白描复制图。

大秦景教流行中国碑

荣新江教授指出,以上这些文明交流都离不开道路,即所谓的丝绸之路。而道路需要人主动地开通,包括游牧人迁徙、商人冒险、宗教人士传教、战争行军与包抄等等。但对道路开通具有最大推动力量的是帝国的扩张。诸如阿契门尼德王朝的御道、亚历山大大帝东征,张骞西行,秦直道、汉驿道等道路与路政建设,都和帝国的扩张密切相关。道路扩张得越远,一个文明就会不仅仅与周边文明发生碰撞,还会与更远的其他文明相遇——冲突之后就会产生融合与互动,从而推动不同文明的进步。随着人类文明的进步,道路也越走越远,越走越密,它们不再只是一条条孤立的直线,而是互相形成网络。凭借道路与路网,不同文明之间的交往得以长期延续;即使有敌对政权阻碍,也可以选择网络中的其他道路,维持跨文明交流的进行。比如,罗马帝国因与帕提亚和萨珊波斯长期处于敌对状态,其同印度和中亚的交往便特别倚重印度洋的海上交通。南北朝时期,河西走廊处于北魏控制之下,而南朝与西域的交往并未中断,书道博物馆所藏的梁大同元年《金刚经》就是南朝人于芮芮所写;根据吐鲁番出土的《高昌国送使文书》所记的南朝使者路线,可知南朝与西域、北亚的交往,就是通过四川、吐谷浑的河南道而完成的。安史之乱以后,由于陆上丝绸之路被吐蕃打断,贞元年间唐朝使臣杨良瑶便选择海路出使黑衣大食,中晚唐的阿拉伯商人也都经海路东来。

最后,荣新江教授强调,文明进步的关键在于不同文明的交往,文明的交往则依凭道路的开通。道路的开通与文明的进步是一个互动的过程,它们总是相互推动着前进。随着道路结成网络,文明交往也成为一个系统。丝绸之路便是这样一个跨文明的交流系统,欧亚大陆的各个文明在其维系之下再也不能相互脱离。

延伸阅读

“文明之间:交融与再造”系列讲座

纪要 |【文研讲座116】颜海英:希腊世界的埃及魔法

纪要 |【文研讲座159】段晴:最后的斯基泰人——追溯于阗王国社会宗教文化变迁

丝路现场 | 李零:波斯笔记——统一宗教

丝路现场 | 荣新江:沿着马可波罗的足迹走访伊朗——2012年初考察纪要

责任编辑:杨帅琪、周诗雨