深度阅读

那烂陀:玄奘的大学,世界的大学

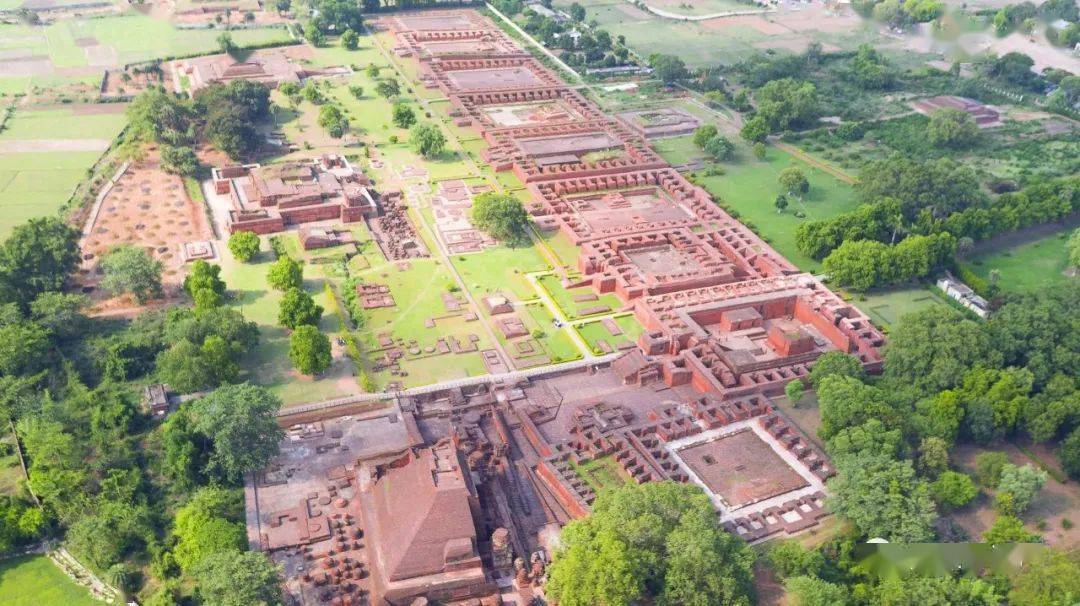

鸟瞰那烂陀遗址

谈及自己公元7世纪的那烂陀寺之行,来自中国的佛教徒玄奘法师提到:“故异域学人欲驰声问,咸来稽疑,方流雅誉”(《大唐西域记·卷九》)。当时这一学府吸引着来自远至中国、朝鲜半岛、日本、爪哇、波斯、突厥的学者,求学者要经过层层考试,并不是所有人都有资格进入。

从比哈尔邦的巴特纳向东南行进85公里,一片面积约0.12平方公里(注:实际上世界遗产“那烂陀寺考古遗址”的核心区域面积为0.23 平方公里)的破败的砖石结构将呈现在你的面前。然而一千多年前,正是这里矗立着世界上最优秀的教育机构,一座包含了众多学院、图书馆、生活区和礼佛场所的大学。那烂陀就位于经过邻近的王舍城的商贸主干道附近,王舍城在那烂陀以南35公里,是摩揭陀帝国的第一个都城,佛陀和大雄都曾在那里驻留传经,所以他们很可能都到过那烂陀地区。

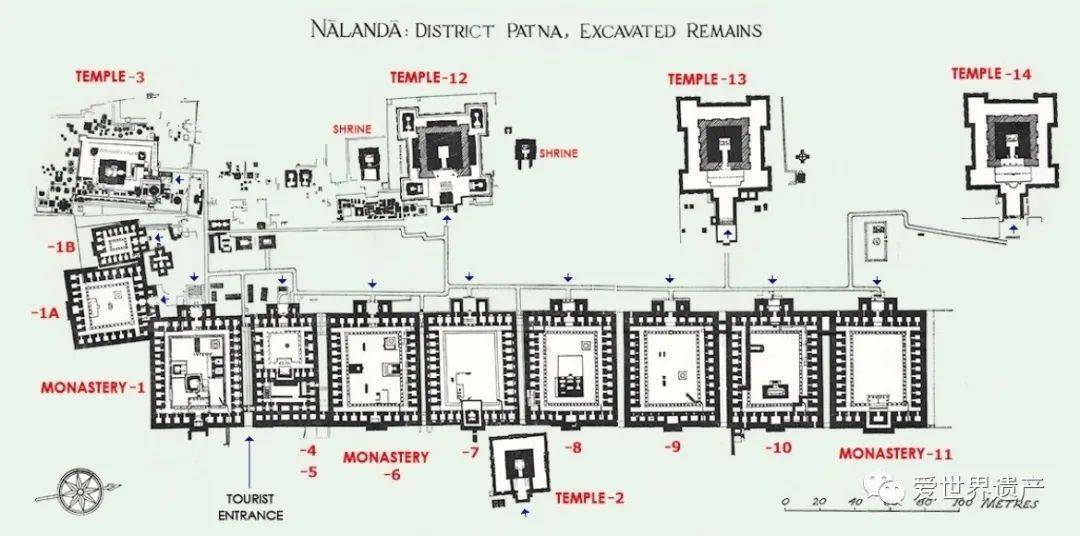

那烂陀遗址局部

根据玄奘在其游记中的记载,那烂陀的所在地原本是一片芒果园,公元前6世纪,五百名商人联合用十亿金钱买下这片地赠与佛祖,接下来三个多月里佛祖于此地宣扬佛法。在此之后的几个世纪里,又有君主相继施舍过若干次土地或财物。

17世纪的西藏佛学家多罗那他指出,公元前3世纪阿育王(前269-232年在位)曾在此建塔保存佛陀弟子舍利弗的遗骨。舍利弗据说也出生于那烂陀,这使得那烂陀成为重要的朝圣之地。

然而,已经很难确定那烂陀是从何时起成为隐修之所和学术圣殿的了。关于它能否被称为真正意义上的大学,还是应更准确地将其描述为一个寺庙群,仍存在争论。无论如何,这里是世界上最早尝试进行有组织知识传播活动的地方之一,并且这一尝试不间断地持续了七百年之久,其留下的遗迹至今仍令来访者惊叹。

那烂陀的供奉舍利塔

从那烂陀遗址出土的证据表明,其作为大学的历史可追溯到公元5世纪的笈多王朝,这是根据出土过程中复原的最早的带有5世纪笈多字体的“王子长官署”(Kumaramatyadhikarana)(注:王子长官[Kumaramatya]是笈多王朝时期拥有王室血统或被赋予王子地位的辅佐统治者进行行政事务的长官)字样铭文的封泥来断定的。

但是历史学家如K A Nilakanta Sastri指出,公元3或4世纪那烂陀的知识文化活动就开始起步,这为后来那烂陀成为伟大的学术中心奠定了基础。印度考古局(ASI)前局长Amalananda Ghosh提供了一些关于那烂陀起源时间的考古证明。他认为那烂陀的主塔显示出其自从最初建造以来已经经历了不止六次重修,其中第四次重修在塔上增添了精美的灰泥佛祖和菩萨塑像。在周围的小塔中还发现了公元6世纪的佛经铭文砖。考虑到五次修缮以来形成的大量堆积,Ghosh推断主塔的始建年代要往前推两个世纪(公元4世纪左右)。

舍利塔细节,坐姿不尽相同的佛像

玄奘将那烂陀寺的创立归功于一位帝日王(Śakrāditya)。历史学家H Heras认为这位帝日王指的是笈多皇帝鸠摩罗笈多一世(公元415-455年在位)。鸠摩罗笈多一世的继任者扩展了寺院,建立了一系列附属寺庙。公元6世纪笈多王朝灭亡后,寺院最重要的施主是7世纪曲女城的戒日王。

戒日王将来自大约一百个村子的贡赋捐赠给那烂陀寺,这些村子中的二百户住户还要提供寺院每日所需之稻米、油脂及牛奶。约一千名那烂陀的僧人曾出席戒日王在曲女城举行的无遮大会(辩论加布施的大会),玄奘在进入那烂陀之前就曾在无遮大会上扬名。

来到那烂陀后,玄奘在当时的高僧戒贤法师(529-645)的指导下学习。这位来自中国学者提到当时那里有1510名师傅和10000名僧人。南亚艺术专家、《Nalanda: Situating The Great Monastery》(2015)一书的作者Frederick Asher认为该数字有所夸张了。他写道:“要知道玄奘是回到长安以后才写的游记,他有自己的目标读者。”如此数量众多的僧人将会需要大量的空间和资源,出土的遗迹并不支持这样的规模。

梵学家A L Basham同样认为玄奘记载的数字与那烂陀的考古发现不符。他认为僧人的数量可能刚超过一千。考古学家H D Sankalia认为这个数目可能在四千左右。

那烂陀究竟有多少僧人暂且不论,它已经开始吸引来一些足以名垂青史的人物。这其中包括6世纪的印度中世纪逻辑之父,新因明学说奠基人陈那(Dinnaga),7世纪的佛教因明大家法称(Dharmakirti),以及8世纪的藏传佛教创始人莲花生大士。

那烂陀出土的手抄本,约1075年

传统的西藏文献,包括多罗那他的著作,提到了那烂陀拥有一座大型图书馆被称为法藏(Dharma Ganj),它由三座高大的殿堂宝洋(Ratnadadhi)、宝海(Ratnasagara)、宝彩(Ratnaranjaka)组成。这里储藏着浩如烟海的书籍和手稿,从吠陀和宗教到语法、逻辑、文学、占星学、天文学、医药、法律、城市规划、通神学以及哲学,无所不包。

那烂陀的所有学生都志在通晓大乘和上座部佛教教义。他们的课程还包括日常的讨论和辩经。然而除了旅行者的记述之外,没有证据表明有佛教教义之外的东西在那烂陀被教授。Frederick Asher写道,根据出土的封泥,这一整座建筑群被称为那烂陀大寺,而不是那烂陀大学。以此他相信那烂陀主攻宗教经文及其解释而不是更为广泛的文化教育主题。

那烂陀出土印章/那烂陀博物馆

玄奘之后的另一位中国僧人义净也曾来过那烂陀。他于公元673年到达印度,一般认为,他在那烂陀度过了十个年头。今天我们所知的关于那烂陀的大部分内容,都来自玄奘和义净的游记。根据后者的描述,必须年满二十岁方可进入那烂陀学习。寺院有八座大殿,拥有房间三百间。那烂陀的日常生活包括一系列佛教仪轨,每日晨钟响起,成百上千的僧人离开住处来到寺院内外数个大池塘进行沐浴,随后跟随锣声开始浴佛,晚间举行的晚课包括打坐和念经,该仪式一直持续到黎明。

那烂陀由一个以方丈领衔的团体管理,团体成员召开正式会议决定管理事宜。寺规严格,人人必须遵守。

那烂陀雕塑遗存

公元8世纪中期以后,那烂陀受到来自孟加拉的波罗王朝(公元8到12世纪)统治者的持续布施。波罗王朝的君主们对这一教育机构表现出极大的重视,为其建造新房屋,并翻新旧房屋。9世纪的君主提婆波罗显然是当时那烂陀最尊贵的施主。遗址里发现的一系列金属造像上的铭文中提到了这位君王。波罗人是多产的建筑师,在他们的朝代他们依照那烂陀寺建立起另外四座大寺院,即札迦达拉(Jagaddala)、飞行寺(Odantapura)、挲摩普黎寺(Somapura)和超戒寺(Vikramashila)。

其他布施那烂陀寺的君主包括高达王国的国君设赏伽(590-625年间)、迦摩缕波国的鸠摩罗王(625年)、瞿折罗·波罗提诃罗王朝的波阁一世(850年)以及伽哈达伐拉王朝的君主戈文达旃陀罗(1130年)。另外有考古证据表明这里曾与8世纪沙伦达腊王朝(位于今印度尼西亚)发生过联系,其中一位国王在此建造了一间僧院。

那烂陀寺里不同的僧院由不同的王国兴建和维持,除了为僧侣提供参习和住宿之处以外还有其他用途,比如商人和外交使节或许将其用于发展贸易关系及国家间的友好政治往来。那烂陀的艺术和建筑在佛教造像发展史上留下了浓墨重彩的一笔,据信很多大乘和上座部佛教的佛像即源出于此。

原本看起来那烂陀会随着佛教一直长存下去,不料后来寺院遭受了多重打击。印度教哲学的兴起,巴克提运动(印度教与伊斯兰教彼此对立与相互影响的产物,强调对梵天的一神信仰及众生平等原则,反对种姓制度,试图消除印度教与伊斯兰教的对立)席卷南亚次大陆,以及12世纪信奉佛教的波罗王朝走向衰败只是原因之一。在政治和哲学的裂变中,那烂陀承受了很大的冲击。崇尚以口诀为修行法则,讲究神秘力量和仪式的密宗佛教此时流行开来。

随着1193年阿富汗军官、突厥伊斯兰狂热分子巴克提亚尔·卡尔吉(Bakhtiyar Khilji,也称齐尔吉)入侵北印度并洗劫那烂陀,此前仍然繁盛的寺院遭受到灭顶之灾。卡尔吉摧毁了那烂陀寺,连带着将飞行寺和超戒寺付之一炬。几十年后,波斯史学家术兹札尼(Minhaj-i-Siraj Muhammad Juzjani)在其编年体史书《纳昔儿史话》(Tabaqat-i-Nasiri)记录了当时的惨状:“在卡尔吉丧心病狂的灭佛运动中,几千名僧侣被活活烧死,几千名被砍头。图书馆燃烧的熊熊大火持续了几个月,烟雾缭绕仿佛云山雾罩。”

其时那烂陀寺,或者至少是寺庙的一部分,仍在试图进行重建工作。1235年一位西藏僧人法主到访了那烂陀,根据他的记载,多数建筑都已经被严重损毁,倾颓不堪,即便如此仍有一位九十岁高龄的长老罗缑罗希巴札(Rahula Shribhadra)在为大约七十名学生授课。法主跟着他学习了半年。然而这一切都只是那烂陀的回光返照。

之后的几个世纪里,那烂陀基本被世人遗忘,直到1811-1812年期间,供职于孟加拉医疗服务的苏格兰外科医生Francis Buchanan-Hamilton考察了这一地点并发现了一些婆罗门教和佛教造像,而后将其报告给了印度考古局。又过去几乎半个世纪,到了1860年,时任印度考古局局长Alexander Cunningham将这一地区确认为玄奘游记中提到的一处地方,为了证实这一猜测,初步的考古发掘工作开始了。

直到五十多年后的1915年,系统的发掘工作才正式展开,布局井然有序的十一座僧院和六座砖结构庙宇得以重见天日,还有纵贯遗址南北的一条30米宽的步道,步道的西侧分布着一些小佛塔,东侧寺院的遗迹排成一列。

那烂陀遗址挖掘现场

Frederick Asher提出,那烂陀的范围很可能超出现有的已发掘的部分。卫星影像表明寺庙周围有水体环绕,大体标明了寺庙的界限,同时反映出寺庙很可能拥有一个丰饶的农业生产带,为寺中人员提供生存所需。他认为寺院周边的村落如伯尔冈、苏拉吉普尔以及贝古普尔可能也属于整个寺庙建筑群,这是因为那些地方至今仍能发现数量巨大的文物。

那烂陀及周边地区出土了数百件石雕像、铜像和灰泥塑像,包括不同姿势的佛像,以及其他佛教神祗如光明佛母、弥勒佛、财神、金刚手菩萨和观音菩萨的造像,此外还有印度教神灵如湿婆-雪山女神、摩西娑苏罗-难近母的造像。除此之外,遗址还出土了大量铜盘、陶土工艺品、陶器、钱币、封泥和碑铭,其中多数在遗址附近的那烂陀考古博物馆展出。

那烂陀寺考古遗址遗产区地图

2016年,“那烂陀寺考古遗址”成为世界文化遗产。在这之前的2014年,印度政府在王舍城开办了那烂陀大学——一座国会批准的国家重点高校——作为那烂陀文化的复兴。为了与其光辉的历史遗产和多种文化相融合的历史发展进程相称,那烂陀大学任命诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森为首任校长;第二任校长为新加坡前外交部长杨荣文。

本文译自《Nalanda:University to the World》(那烂陀:世界大学)

https://www.livehistoryindia.com/amazing-india/2020/05/24/nalanda

作者:Aditi Shah

译者:勇猛精进

本文封面为电影《大唐玄奘》海报