专家观点

韦正 马铭悦 | 也谈佛教造像的长安模式

也谈佛教造像的长安模式

韦 正 马铭悦

文献记载表明,长安在中国中古佛教史上具有重要地位。不过,长安缺少佛教石窟,佛教造像的发现有限,如何评估已有的考古发现,进而通过考古发现探讨长安佛教的具体发展状况成为一项颇有意义的工作。在以往的研究中,部分学者提出佛教造像的“长安模式”这个概念,但对其内涵存在不同意见,本文拟对这些意见作简单检讨,并对长安模式的出现时间、具体表现、因素来源等略陈管见,以求教于学界。

一

长安模式内涵的变迁

“模式”是结构主义者发明的词语,本意是说明事物结构的主观理性形式。“模式”概念的运用促进了对研究对象的宏观把握,既是理论思考的进步,也促进了学术研究的进步。“模式”概念在中国考古学中的运用是受到其他人文社会学科影响的产物。最早将这个概念应用到佛教考古中的是宿白先生,他在1986年使用了“凉州模式”一词,1987年使用了“云冈模式”一词(于春梳理了佛教考古中“模式”概念的运用情况,见于春《论佛教考古研究中的“模式”》)。此后“模式”一词在佛教考古界颇为流行,如陈锽1995年提出“龟兹模式”“中原模式”“北齐模式”、温玉成1999年提出“仙佛模式”、刘锡涛1999年重提“龟兹模式”、费泳2000年提出“青州模式”、李凇2001提出“长安模式”(李凇在文中还提到“龙门模式”,但没有提供出处),何利群2014年提出“邺城模式”。这些“模式”的提出各有其功,但也存在一些问题,比较突出的一点是,学者对“模式”的理解多侧重于概括某个地区某个时期的特点,不太注重“模式”的对外影响状况,这与宿白先生的“凉州模式”和“云冈模式”都既指自身特点,也强调对外影响很不相同。

严格地说,“模式”的影响应该在地域范围和时间长度上都有明显表现(与此类似的还有“规制”“制”的概念,给人以煞有其事的感觉。实际上,一些被称为“某某规制”“某制”者存在时间很短、覆盖地理范围有限,对后代没有产生影响,这种“规制”“制”实际上不过是某些地区一时流行的做法而已。如果这些做法称为“规制”“制”,那么再短命的王朝也都有其立国的章法,也可能会投射到墓葬等考古现象中来,也就可以称之为“规制”“制”了,这显然是荒谬的事情)。具体到佛教造像,某种造像形式在某地被创造出来后,能够流传到较远地区,并能维持一定时间长度,这样的造像形式才有被称为“模式”的资格。究竟多远算远、多长算长,这不容易量化。不过,由于州郡是南北朝时期行政功能已经完备的政区,那么,某种造像模式的影响能及于其他州郡庶几可认为较远。每个时期都有流行时尚,如果某种造像形式能流行于不同时期,特别是能流行于不同的朝代,那么,这种造像形式庶几可认为存续时间较长。“模式”中“模”的意义就在于强调模范作用,强调跨区域流传或被模仿,否则称之为时代特点或地方特点即可,不必非称之“模式”(“模式”之外,还有“样式”“风格”等提法,肖丁在《西安地区北周佛教造像及其渊源研究》中做过比较详细而深入的讨论。不过,他的观点本文不完全同意。肖丁使用了“长安风格”一词,他解释道:“本文未使用‘模式’的原因,首先,若从‘模式’的影响性讲,北周长安地区以大量圆雕为代表,它在当时的影响以目前发现的实物来看,主要在关中及其周围,并不是十分广泛;若就‘模式’的稳定性而言,北周造像存在的时间显然较短。”他支持唐代说:“将唐代长安地区造型所代表的样式归为‘长安模式’更加合理而具有代表性,其时不仅南北统一,而且国祚较长,石窟、单体造像均取得了辉煌的成就,成为我国佛教造像艺术的集大成者,影响广泛而深远。”唐代的影响自然如肖丁所说比较大,但要求北周像唐代那样是不合适的。按照这个标准,那么凉州模式、云冈模式、青州模式等都难成立,唐长安的影响也不宜过分高估,连唐代洛阳都没有跟长安亦步亦趋。进行比较时,站在当时的历史条件下,与之前时代相比可能更合适。再者,“长安模式”是一个偏重于地域的概念,将不同时代不同特征的造像特点纳入统一地域概念之下未为不可,而且唐代长安造像与北周隋造像之间的关联也是存在的,甚至可以说,北周长安造像为唐长安造像之“前身”。实际上,凉州模式也罢,云冈模式也罢,其内容和形式也不是一成不变,而是新意迭出的,不过因为都属于北魏时期而被视为当然了)。如“仙佛模式”本指汉末吴晋时期出现的佛教形象,其外形虽为佛或菩萨,但性质则为神仙。这是佛教最初入华时中国人的理解,不存在某种仙佛式佛像在某地产生,并影响到其他地区的情况,因此“仙佛模式”只是一种时代特点而已。“青州模式”“邺城模式”突出两地佛教造像的特点,但两地造像的对外影响并不明显。因此,这些“模式”是否合适值得斟酌。

“长安模式”的问题比较复杂,内涵经历了不同解读。李凇最早提出“长安模式”这个概念,具体内容是“佛道并存”“邑团造像”“胡汉交融”“传统样式与民间趣味”。正如于春所指出,李凇“长安模式”大可商榷,其内容、存在时间和对外影响都不明确。尽管李凇“长安模式”的内涵难以采信,但“长安模式”的提出启发了后来学者。罗宏才对李凇的“长安模式”既支持又修正,他说:“至晚从西晋十六国时期开始……长安地区在域外犍陀罗等艺术风格的影响下,融合中土传统石刻艺术逐渐积聚并形成一种独特的地域宗教艺术模式——长安模式(以通体衣褶采用细密突起的平行线条棱等雕刻手法最为突出)。”这个论述立足于长时段,但并无太多的西晋十六国实物材料可资利用,而且所注重的是雕刻技法,并未涉及西晋十六国北朝长安造像的总体特征和对外影响。裴建明接受李凇“长安模式”存在于北朝时期的时间判断,但对“长安模式”的内涵几乎进行了全盘更换,他强调的内容有三个方面:一是长安从十六国时期已是佛教译经中心,十六国北朝晚期佛教在长安蓬勃发展,长安译经对长安佛教造像存在直接影响;二是长安佛教造像从十六国时期就与域外存在密切关系,此后一直存在;三是当时长安城“都市风格造像”与边沿地区民间风格造像并存发展。裴建明所论三点都是事实,但北朝长安造像的特点和对外影响并没有得到充分说明。因此,裴建明讨论的核心不是“模式”本身而是长安佛教的重要程度。

尽管观点也不一致,但更多学者将长安模式的存在时段从北朝挪到隋唐时期,其中常青、冈田健、王建新、冉万里是代表性学者,尤其是王建新与冉万里都进行了正面和充分的论述。王建新直截了当地说:“佛教造像的长安模式开始出现于唐太宗贞观后期和高宗初期……新的造像模式在长安地区出现后,逐渐传播到全国,并形成造型艺术的盛唐风格。”王建新解释了长安模式在唐代出现的原因:“关于佛教造像的长安模式问题,已有一些学者论及。但对长安模式的特征和定义、其形成的时间和来源以及长安模式对唐代佛教造像艺术和社会风气的影响等,似乎并无统一的说法。从现存资料来看,长安及其周围地区至迟在北魏晚期就已经开始出现佛教造像。但与北魏统治中心的大同和洛阳地区相比,长安地区这一时期基本不见皇家贵族造像,而以民间造像为主。小型石窟和具有浓厚乡土特色的造像碑是主要的造像形式。西魏和北周时期,北朝东西分裂,长安先后成为西魏、北周的首都。但长安地区长期缺乏皇家贵族造像的传统,加之北周武帝为军事扩张、经济发展和政治统一的需要,采取了崇尚儒家压制佛道的政策,使长安地区的佛教和造像艺术的发展受到严重阻碍。”

冉万里像王建新一样,注重长安在隋唐时期的首都地位和对外影响,他指出:“唐代长安城及其周围地区,曾经是当时的政治、经济、文化中心,这决定了唐代长安地区的各类佛教遗迹与遗物在佛教发展史上的中心地位……当时长安城内的王公大臣也舍宅为寺,开窟造像,对于唐代长安地区乃至全国佛教的发展都起到了垂范作用,而唐代长安地区大量精美造像的出现,也与他们有着密切的关系。”但是冉万里似乎比较悲观,他认为由于材料公布不完全、研究方法不尽恰当,导致长安地区造像与其他地区的对比无法全面、客观地进行,从而造成了“唐代长安地区佛教造像的样式,也就是人们津津乐道的‘长安模式’始终是一个争论不休、莫衷一是、模糊而又不清晰的概念”。冉万里的这个感觉是在企图更细致准确地描摹长安模式的内涵时产生的,实际上,唐代长安造像的大致特征如王建新所言是明确的,冉万里对此也无不同意见。因此,冉万里与王建新对长安模式存在的时间、基本特定和对外影响的看法是相似的。二位学者还有一个共同之处,那就是都认同长安模式从唐代开始。这一点本文有不同意见,而是倾向于常青和赵力光的意见。

常青和赵力光都主张长安模式的时间要早,但具体意见略有差异。常青早年就指出“(以长安为中心的)新型佛像在北周初年即已形成,而长安应居于这种作风在北周境内传播的中心区域”,而且他还说“北周不同于北魏的新型佛像风格,在西魏时期即显雏形”。赵力光在介绍灞桥区湾子村出土的著名的“北周五佛”时说:“这五尊北周佛像具有多种区别于其他地区的造像表现手法,如衣褶处理、手印身姿等,说明北周长安佛像在接受外来影响后,经过消化吸收而产生出具有地域特色的新型佛像,已经初步形成了佛教造像的长安模式,进而对周边广大地区产生辐射与影响,而且这种佛像的诸多造像手法为以后隋唐佛像所吸收,对隋唐佛像雕刻艺术产生了深远影响。”(见《长安佛韵———西安碑林佛教造像艺术》。这段文字在赵力光、裴建明合撰简报《西安市东郊出土北周佛立像》的基础上略有变化,代表了更新的考量)本文认为北周不是长安模式的初期而是确立时期,将长安模式提前到西魏比较困难。

二

北周时期确立长安模式

对长安模式具体出现时间的认定牵涉到对长安造像总体性质的把握。上文已指出常青将北周长安模式的出现时间上溯到西魏晚期,这是一个很有影响的认识。李裕群在讨论须弥山石窟二期(指西魏大统末年和北周时期)特点时表达了相近意见:“佛像肉髻低平,面相方圆,身体健壮,菩萨形体也如此。在西部地区,这种样式大约在西魏大统末出现,如西魏大统十六年(550)歧法起造像碑和大统十七年(551)艾殷造四面像碑。至北周广为流行……因此,从二期造像样式分析,其年代应在西魏末至北周时期(约550-581年)。”检查歧法起造像碑(图1)和艾殷造四面像碑(图2),佛像头部的确与北魏常见形态有别,变得方圆起来,但佛衣特点一仍其旧。仔细观察,二碑佛像头部虽呈圆形,但面部松弛,与精气神具足的北周造像不可同日而语,当与雕刻水平不高相关。北周长安佛像作为一种影响很大的新形式,也不可能是由这种民间造像自发变化而来。换句话说,随着北魏政权的崩溃和西魏政权的建立,佛教造像形式的变化是正常现象,但西魏造像本质上还是承接着北魏,真正重新起头的是北周造像,这需要更特定的历史条件。而且,歧法起造像碑和艾殷造四面像碑产生的年代也早于给长安造像带来深刻变化的西魏灭蜀事件若干年,也就是说,当时的西魏造像缺少发生剧烈变化的社会契机。西魏末年(553年)灭蜀,数年后(557年)北周代西魏,目前发现最早北周风格的造像为武成二年(560)四面造像碑(图3),历史巨变与北周风格造像出现年代之间存在着显著的连续性。王敏庆指出已经发现的北周宫城附近的佛像多形体高大,还沥粉贴金,“因此我们有理由认为,这种通肩袈裟样式的单体立佛是北周官方造像样式的主体”。当然,北周宫城所在就是西魏宫城所在,但附近出土造像无法上升到西魏时期,所以王敏庆指出北周佛造像与北周宫廷的关系依然是能成立的。刘振东列举了山西临猗大统十一年(545)造像,那尊造像虽然形体高大,但形态更是北魏传统。于春最近发表的论文也赞同常青的观点:“从长安出土西魏‘大统十二年观世音像座基’来看,长安受到成都南朝圆雕造像影响的时间节点可能要提前到西魏大统十二年前后,比西魏平蜀早了七年。也就是说,在西魏平蜀之前,成都南朝圆雕造像的影响力已经进入了长安地区。”于春举证的材料有三条,上面说到的大统十二年观世音像座基外,还有西安博物院旧藏如来坐像(图4)和大统十年(544)定光佛像。于春认为西安博物院旧藏如来坐像“头身比例失调,头比例大,下半身比例较小,与北魏‘孝昌二年(526)如来立像’头大身短的特征相似”,属于北魏传统风格的造像。这件造像的年代系推断而来,并无明确纪年,其特征也与四川没有关系,不能作为长安北周造像在西魏时已显雏形的证据。大统十年定光佛像“仅残存下半部,像后阴刻长篇发愿文。由于年号不存,根据‘岁在甲子’铭文推测,其应为西魏大统十年。从佛足大小和残存腿部长度来推测,原像高度应超过150厘米。”(于春)这种根据干支推算而来的年代不能直接作为纪年证据,因此这件造像也不能直接作为西魏造像加以引证。大统十二年观世音像座基“座宽80厘米,推测其上观世音圆雕应接近真人高度”,可证圆雕立像在西魏时期的确已经存在于长安地区,从而与北魏长安造像明显不同,但由于上面的菩萨像不存,因此,同样不能证明不同于北魏的北周新型佛像风格在西魏时已显雏形。现在能够肯定的只是在西魏时期出现了之前不见的圆雕立像,这种立像与成都南朝造像看不出联系,而仍然是与中原地区北魏造像有关。因此,将长安地区受到成都南朝造像影响的时间节点提前到西魏平蜀之前难以成立。那么,如何看待长安地区在西魏平蜀之前已出现圆雕立像?有可能在长安自发产生。东部地区北魏晚期和东魏时期已经产生了一批圆雕立像,如山东境内所见的若干“丈八像”。从现有材料看,东部地区圆雕立像出现略早,西部地区紧随其后,至于东西方之间是否存在互相影响尚不明确。但有一点是可以肯定的,那就是东魏和西魏的变化,都为北齐和北周的大幅度变化创造了条件。东魏为北齐接受笈多艺术准备了条件,西魏为接受成都为主的南朝影响而创造出北周长安模式准备了条件。综上所述,北周造像的长安模式是在北周时才真正出现的,这不排除个别因素在西魏晚期的出现,但出现的时间点、内容和原因都要具体分析。

图1 西魏大统十六年(550)歧法起造像碑

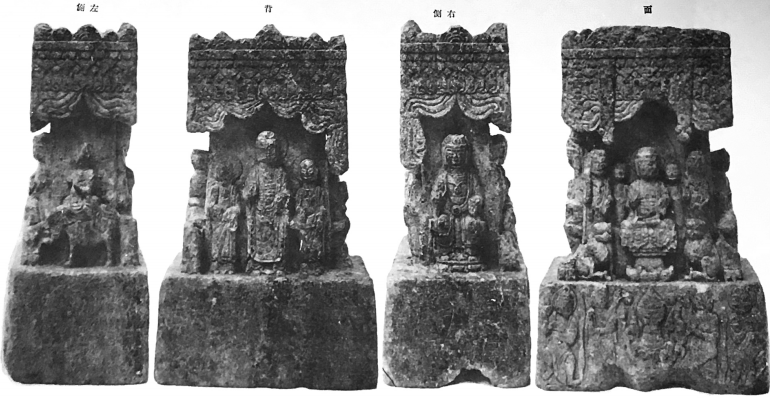

图2 大统十七年(551)艾殷造四面像碑

图3 西安碑林博物馆藏武成二年(560)四面造像碑

图4 西安博物院旧藏如来坐像

长安模式在北周时期确立的依据在于:北周长安造像第一次建立了明确的地域特征,并对外产生显著影响。(王敏庆将北周造像特征形成的时间考证在武成二年至保定二年,见《北周佛教美术研究——以长安造像为中心》。虽然北周造像的考古发现还不充分,但王敏庆考证的时间段可作为参考)

虽然已发现的北周长安造像数量不多,但表现出比较一致的新时代特点,这为很多学者所认同。北周长安造像类型变化不大,似乎四面造像碑数量增加,有些制成单层佛塔状,如碑林博物馆藏西安王家巷所出土者。造像题材上的变化要大一些,从北魏平城时代就流行的七佛、维摩文殊对坐、释迦多宝并坐以及交脚弥勒菩萨都变少了。倚坐弥勒佛较为常见,四面造像碑上多见外,背屏式造像中也有,如碑林博物馆藏保定二年(562)僧贤造像59(图5)。表现形式上的变化最大,从十六国时期已存在的关中特色的密集平行线条纹造像基本不见了,代之以新形式,最有代表性的是佛像,王敏庆对此有扼要总结:“一、面相方中求圆,多为螺髻,肉髻低平,有的脖颈处有三道蚕节纹;二、身体粗壮,头与身体比例较小,约为1:5左右,均穿圆领通肩袈裟,长度约至小腿中部,袈裟下为内裙下摆,裙长至脚踝,跣足,裙摆两侧外移,整齐地叠出2—3重裙褶;三、莲座为覆莲或仰覆莲,莲瓣浑圆饱满而略长。莲座下方座上,或四角各有一蹲狮,或只正面两角各有一蹲狮;四、姿态均为直立,左手提袈裟一角,右手施无畏印;五、造型上突出人体的体量感,人体有机结构准确,袈裟紧贴身体,突出躯干;六、体型略胖,腹部突出,后背平直。”(图6)常青早年就指出:“从现有资料看,北周造像与北魏、西魏的最大不同,就是主尊佛像一改传统的清秀造型,而成为低平肉髻,面形丰圆,身躯显胖的形象。陕西省博物馆藏北周武成二年(560)碑龛中的通肩大衣坐佛及建德三年(574)半圆形螭首造像碑正龛着双领下垂服饰的倚坐佛像,就具这种特征,可作为北周关中的标型佛像之例。”(冉万里)赵力光、裴建明更从具体形态和技法上对“北周五佛”深入分析:“这批佛立像的衣纹雕刻也颇具特色,其大多把衣襞分为胸腹和双腿两部分来刻画。胸腹衣纹或为平行‘U’形,或为左右交错的半‘U’形,也有从左胸向右下腹引出数道长弧线来表示。腿部的衣襞也以‘U’形线或长弧线来表示。最具特色的是,在双腿间必定雕出一大的衣褶,以其为中心形成双腿衣纹的两个平行的垂悬波谷,使双腿衣襞左右对称,排列整齐,但也流于程式化……就雕刻技法而论,这批造像在继承北魏直平刀法的基础上,又使用了圆刀法进行混合处理,使造像服饰趋于圆润,衣纹更加自然。特别是大象二年佛立像的衣褶,已经采用了向下凹入的圆刀法及中凹边高的技法,衣纹更加舒展流畅,开唐代的新型佛像之先河。”(图6-2)

图5 保定二年(562)僧贤造像

图6 北周造像

北周长安造像的对外影响可从石窟和单体造像两个方面加以说明。

石窟方面:固原须弥山石窟(图7)、天水麦积山石窟(图8)、武山拉梢寺石窟、广元皇泽寺石窟(图9)都有表现。广元皇泽寺石窟的情况与前三处石窟有所不同,定为北周时期的仅有第15窟,且该窟主尊为北魏以来的褒衣博带式,胁侍菩萨才是北周样式,这种北周与北魏样式的混合,折射出北周时期广元地区的复杂形势。第15窟规模不大,平面呈横长方形,面阔167厘米、进深140厘米、高176厘米,顶部略呈纵券。这个规模无法与前三处相比,再结合北魏与北周造像混合存在的现象,可以认为窟主身份不是很高。须弥山等三窟的规模都很大,材料也很容易得见,这里不展开叙述。拟补充的是,须弥山石窟北周窟窟主也不明,但须弥山北周窟的规模和固原的历史地位决定了窟主的地位一定非常高。王泷对固原在北朝隋唐时期的重要地位进行分析时说:“如果说,北周大都督李允信能够在天水麦积崖修造规模宏大的七佛龛;如果说,随宇文泰讨北齐而后伐蜀有功的尉迟迥,在陇右任上于559年能够在武山拉稍寺修造40米高的摩崖造像;如果说,任瓜州刺史的于义能够在莫高窟开凿第428窟那样的大窟;那么,在相对局势来说更为稳定的固原须弥山,出现如第51窟那样宏伟、如第45和46窟那样精美的北周石窟,便在情理之中了。”陈悦新、李裕群、吴荭后来对这几处石窟的相似性展开了不少讨论。李裕群在讨论须弥山和麦积山石窟存在大体相同的发展阶段时,更直接地指出这当与长安相关:“这些来自长安的显贵大都崇信佛教,如宇文导父子、尉迟迥、窦炽、李贤李穆兄弟等,都有可能带来长安的佛教及造像样式。又原、秦二州均距长安八百里,故二地大体同时受到长安佛教乃至造像样式的影响,也完全在情理之中。”李裕群主要立足于石窟进行讨论,而且当时西安地区北周造像的发现也不多,制约了将须弥山石窟、麦积山石窟造像与北周长安造像的直接对比。王敏庆后来利用更多的材料,以长安为本位讨论了北周长安佛教造像风格的渊源,对长安北周造像与须弥山石窟、麦积山石窟的关系有专文讨论(孙晓峰、曹小玲对麦积山与长安的关系也有集中讨论,见《长安与麦积山石窟北周佛教造像比较研究——以西安北草滩出土的北周白石龛像为中心》)。以须弥山为例,王敏庆认为帐形龛和佛像最能反映彼此的相似性,并说:“这些例子说明,长安造像的样式,由长安经丝路东段北道,经固原向西传播,其中固原佛教造像严格秉承长安造像样式。尽管今天长安北周造像较少,也无成规模的石窟群可供研究,但固原须弥山石窟则为研究北周长安的佛造像艺术提供了宝贵资料。而固原之所以会如此紧跟首都长安步伐,则与她的政治、军事地位以及她的地方长官密切相关。”以上认识都是有道理的。还可以补充的是,固原在北魏时期就比较重要,作为丝路东段的重要节点,佛教石窟也已出现,但规模和精美程度均无法与北周时期相比,关键就因为固原对于北魏首都平城和北周隋唐首都长安的意义不同。固原地势高而长安地势低,从固原南下进入关中势如破竹,这一地理形势对北方而言是优势,对关中而言是劣势,至迟西周时期已经表现出来。出土青铜器铭文和文献记载共同表明,固原在西周中期已是猃狁基地,猃狁凭借地形优势对西周政权构成致命威胁,最终迫使西周东迁。西汉时期匈奴南下威逼长安,最便捷的道路也是经过固原而南下。北周长安政权面临的状况与西周、西汉本质上没有差别。因此,北周长安政权不仅需要控制固原而且会赋予固原很高地位,长安与固原之间需要构成“直达”关系———长安的政令、军令第一时间传到固原,固原与长安的文化也因此会保持同步性,这是须弥山北周窟异常宏伟精美的原因所在。对于北魏平城政权而言,固原主要是其西向或南下途中的一个比较开阔的交通节点,而没有突出的军事价值,北魏不需要如北周那样赋予固原特殊的地位,在文化上自然也难以像北周固原紧跟长安那样紧跟平城。而且长安在整个北魏时期地位低迷,利用固原控制长安的紧要性也不强。另外,固原的自然条件不如泾河两岸,地势高凉,宜牧不宜农。所以,固原不能像泾河两岸在非军事时期也能支撑起可观的人口。所以,属于北魏时期的庆阳北石窟、泾川南石窟寺的规模都比须弥山石窟大而精。须弥山北魏与北周石窟的强烈反差就是因为上述缘故。把握这种行政地理格局的变迁,有助于更好地理解固原与北周长安佛教造像的同步性。麦积山石窟也是如此,北周之前麦积山石窟的时代特征不明确,与长安的关系也不明确,这主要是由于十六国北魏时期长安佛教虽然也颇为发达,但因为不是首都之故,没有建立起鲜明的地域造像特征,自然也不能对外产生多大影响。这种局面随着北周政权定都长安发生了彻底改变。

图7 固原须弥山石窟第 51 窟后壁佛像(部分)

图8 天水麦积山石窟北周菩萨,原置于第47窟

图9 广元皇泽寺石窟第 15 窟正壁(部分)

北周长安造像对其他地区单体造像方面的影响,常青早年也有陈说:“1974年4月,在西安北郊出土的一批白石造像中的坐像,以及龛形、佛、力士等像的布局特征,与甘肃张家川回族自治县出土的北周建德二年(573)王令猥造像碑十分相近。此外,类似的丰硕形佛像也见于洛川县土基公社鄜城村发现的建德二年郭乱颐造像碑,严家庄出土的建德三年杨广娼造像碑;甘肃正宁出土的保定元年(561)刘归绵造像;山西安邑县出土的保定二年(562)陈海(龙)等造四面像。综上可以推论,这种新型佛像(指低髻方面、头大身短的佛像)在北周初年即已形成,而长安应居于这种作风在北周境内传播的中心区域。”常青列举的只是一部分,实际上各地有更多的发现,距长安近者如长武博物馆北周造像(图10),远者如太原山西省艺术博物馆所藏来自山西南部地区的造像。这是前所未有的现象,裴建明在讨论长安模式时专门提出的“都市风格造像”与边沿地区民间风格造像并存发展的情况在北周时期已成为历史,那种以密集线条为特征的十六国北魏西魏佛像不复存在。为什么这种现象没有在北周之前发生,就在于北周进入到一个不同以往的新时代。

图10 长武博物馆藏北周佛像

北周长安造像深受成都地区南朝造像影响,但不是一味的接受,而是对南方也有影响。李裕群在讨论成都出土南朝佛教石造像时说:“益州入西魏、北周以后,大批僧侣进入长安,也有自长安至益州的,如《续高僧传》卷二《阇那崛多传》记‘周明帝武成年,初届长安……会王宇文俭镇蜀,复请同行,于彼三年,恒任益州僧主,住龙渊寺’。出任益州总管的北周柱国赵国公宇文招在益州造慧眼寺并雕造佛像。随宇文贵出镇益州的强独乐在成都龙泉驿为北周文王造佛道二尊像。”文献证据之外,李裕群还列举了考古证据:“又如北周天和二年(567)倚坐弥勒菩萨,这种坐姿是北朝晚期石窟造像中比较常见的,在须弥山石窟第45窟中就有实例,且该造像与倚坐弥勒佛相对应,构成弥勒上下生的组合。腰身较长以及璎珞呈环状垂挂于足上一道的做法,也是陕西派菩萨装饰的特点。倚坐弥勒佛服饰比较特殊,其袈裟的着法与麦积山石窟第141窟北周佛像比较相似。由此第三期(西魏至北周时期,553—581年,梁代样式的延续和吸收北方造像样式的时期)造像似可见北周造像的影响。”饶有趣味的是,天和二年倚坐弥勒菩萨双腿衣纹为U形线(图11),本是向南方学习后形成的北周长安造像特点,现在又从长安传播到了成都地区。

因此,从地域特征和对外影响两方面看,佛教造像的长安模式在北周时期已经确立。

图11 成都出土天和二年倚坐弥勒菩萨

三

长安模式的来源

北周造像长安模式的来源以往关注于南朝成都地区、笈多艺术,偶及东魏北齐,本文认为笈多艺术与北周长安模式没有直接关系,长安本地的自我创造可予考虑。

北周长安模式的出现与南朝成都地区关系甚为深刻,或者说成都地区南朝造像是北周长安造像的重要渊源,这是一个公认的观点(相关史料很多,王敏庆《北周佛教美术研究》第25页引《续高僧传》“逮太祖平梁荆后,益州大德五十余人各怀经部,送像至京……”最为重要。原文见﹝唐﹞道宣撰《续高僧传(上)》第16卷“习禅初”之“周京师大追远寺释僧实传十六”)。首倡此说的还是常青:“它的形成,并非北魏孝文帝以来传统造像的逐渐演变,应系外来影响所致。首先,自西魏末年以来,江南僧人、学者入关渐多,南朝萧梁的具有张僧繇画风的新型造像样式也直接被带至关中。四川成都万佛寺旧址出土的众多梁代造像,虽以厚重的褒衣博带装为主,但其中的梁中大通元年(529)鄱阳王世子梁武帝孙益州刺史萧庖(?)造(实为“景光及景焕母子”)的释迦立像,面相方圆身躯显胖,着轻薄贴身的通肩大衣,是现存梁代新型佛像的最早遗物(图12)。该像与同寺址出土的保定二年至五年(562-565),益州总管柱国赵国公造的阿育王像(呈通肩立佛形),均同北方其他地区北周通肩佛像有着相似之处。”后来的认识都是对此的肯定和补充。在各种补充意见中,赵力光、裴建明认为北周长安模式可能也受到了笈多艺术的影响。这个意见得到了一些学者的赞同,但本文认为这是需要讨论的。

赵力光、裴建明在讨论北周五佛时说:“另外几件(指BL04-003)是新出现的具有笈多佛像秣菟罗样式特点的佛像,均着通肩式大衣,袈裟质地轻薄,紧贴身体,凸现出健硕的体躯。”还说:“从手印看,这5尊立佛均呈右手施无畏印,左手牵握衣角的姿态(图6-2),这种手印身姿在笈多佛像中,无论是秣菟罗样式还是萨尔纳特样式,都是最为普遍和标准的造型。在西安地区历年出土的北周佛造像中,如现藏西安碑林博物馆的立佛和造像碑,以及西安市文物保护研究所收藏的佛立像和佛龛像,这种类型的手印为数都不少,此种做法应该是直接受笈多佛像影响。”这个推测的说服力不强。这个观点将佛衣紧贴身体作为笈多艺术的表征似是而非,笈多艺术中找不到与北周类似的佛衣。至于左手牵握衣角姿态手印,更不是笈多佛像所独有,从新疆经河西到云冈,这种姿态手印的佛像非常多见,在北周造像主体特征难以追溯到笈多艺术的情况下,用细节的相似来证明彼此的联系难具说服力。北齐造像公认与笈多艺术直接相关,而且北齐造像的许多特点在中国找不到渊源。承认北齐造像与笈多艺术的直接关系,北周造像就不可能与笈多艺术发生直接关系,至多认为受到了间接影响。相比而言,李裕群对成都造像所具有的笈多艺术因素的论述可信度更高,在其划分的成都南朝石造像第二期有两个系统:“其二是新出现并流行的中印度秣陀罗佛像样式,比较典型的是鄱阳王世子造像,身体宽厚,着通肩袈裟,衣裙单薄,紧裹身体,透出健壮的躯体,颇有‘曹衣出水’之感,衣褶稠叠,有很强的下垂感,而且衣褶的波谷中心在身体右侧。这与前期造像明显不同。相同的无纪年造像在成都万佛寺共出土七件。可见这种样式流行之盛。阿育王像身着通肩袈裟,衣褶稠叠贴体,衣纹呈尖棱泥条状。上述这种样式与天竺佛像比较,就不难发现他们具有比较典型的中印度秣陀罗佛像的特征,也可以说是秣陀罗佛像的翻版。又如螺发也是本期所流行的,除附表所列纪年造像外,成都万佛寺还有不少螺发佛头也属于这一阶段的作品。”李裕群的讨论不拘于细节,对不同类型佛像的总体特征都有所考虑,显得更为公允而可信。吴荭则认为北周造像的这些特点属于犍陀罗式,与赵力光、裴建明更大相径庭。至于与东魏北齐造像的关系也无确证,此不赘述。

北周长安造像的细部特征的确可以直接或间接地追溯到很多地区,但北周长安造像肯定不是很多地区造像细节的拼凑,采用因素分解、分头追寻的方法不合适,尤其是在面对北周造像的新因素新样式时。事物发展过程中的新创和突破是正常现象,渐变量变有之,质变突变也很正常,这同样适合于佛教造像。既然在佛教造像内部找不到北周长安造像新因素新样式的来源,那就有必要扩大寻找范围,才有望更深入准确地理解北周长安造像,这在如何解释北周长安造像头大体短、身材不合比例这个重要现象时或可一试。

以往研究都注意到北周造像不合比例,但迄今没有正面解释(吴荭认为北周“复古”是一个原因,夏阳持同样意见,见《北周圆雕佛和相关问题》;《北周佛像“复古”因素小考》)。本文以为,北周造像的这种形体特征系北周独创,其渊源不在佛教造像,而在于北周贵族乃至皇帝,造像是按照他们的形体特征而塑造的。北周贵族或皇帝形象如何?就是鲜卑人的模样。从北魏到北周,虽然皇帝换了姓氏,但依然是鲜卑人的天下。宇文氏在民族上属于宇文鲜卑,具有匈奴血统,但他们长期服侍拓跋鲜卑,从形体到文化上都日渐趋同拓跋鲜卑。考古出土材料大体反映了拓跋鲜卑的体貌特征,特别是大同北魏宋绍祖墓和司马金龙墓出土的陶俑(图13),除了服饰外,基本形体特征与北周佛像很相似。宋绍祖墓、司马金龙墓的年代都在孝文帝改革之前,两墓都是最早使用陶俑的北魏墓葬,而且陶俑的种类很多,以武装性质的仪仗俑为主要,其逼真程度当更高。比两墓时代略早的大同南郊电焊器材厂墓地彩绘木棺上的人物形象与两墓陶俑很相似,比两墓时代略晚的呼和浩特大学路北魏墓出土陶俑与两墓陶俑也很相似。凡此均可说明头大身短是鲜卑人的基本形体特点。不唯墓葬出土陶俑,云冈石窟中造像,特别是昙曜五窟主尊,学术界基本公认是参照北魏皇帝的形象雕造的。云冈昙曜五窟奠定了此后云冈造像的形象基础。在昙曜五窟开凿之前,文成帝有在平城五级大寺为太祖以下五帝铸金像、令像如帝身一事。昙曜奏请文成帝开五窟,乃铸五帝金像一事的翻版。“天子即当今如来”,则是佛身如帝身的理论依据。云冈造像各种特征都可以找到渊源,唯有头大身短的形态特征在佛教造像内部找不到渊源,就是特创之缘故。北周造像重复了云冈造像的形体特点,虽然文献中找不到来源于北周拓跋贵族甚至皇帝的材料,但上述须弥山石窟、麦积山石窟、皇泽寺石窟、水帘洞石窟、西安出土北周造像多与北周显贵人物有关,这些造像所反映的一定是北周显贵人物的形体特征和趣味,绝非普通人物所开小窟所造小像可比。陈悦新早就指出:“北周一代除武帝晚期外,诸帝均信佛。宇文泰做西魏丞相时‘兴隆释教,崇重大乘,虽摄总万机,而恒扬三宝。第内常供百法师,寻讨经论,讲摩诃衍’。明帝时期(558-560年)是北周佛教盛期,‘时居周初,佛法全盛。国家年别大度僧尼’。武帝初年本循例事佛,造功德。”这是北周佛教造像比拟贵族乃至皇帝形象的时代基础。

将佛像按照鲜卑显贵乃至皇帝形象塑造,还有时代方面的因素。历史和考古学科的研究都表明,洛阳北魏政权崩溃后,东西方都推行了鲜卑化政策,东魏北齐的鲜卑化政策直接明了,西魏北周的鲜卑化政策掩藏在复“周礼”之古的表象之下,其实比东魏北齐走得更远更深入,否则不可能调集起那么大的力量,取得对北齐、对南方的军事胜利。但是,北周没有像东魏北齐那样有许多墓葬壁画和出土陶俑作为考古学上鲜卑化的佐证材料,而且东魏北齐青州佛教造像窖藏、响堂山石窟多被从笈多艺术影响的角度加以解读,而没有认识到是在鲜卑化前提下对外来艺术特点的吸收,这影响了对北周造像根本特性的解读。按照本文的理解,鲜卑化是洛阳北魏政权崩溃后北中国东西部同时发生的现象,在考古现象上,从陶俑、壁画延伸至佛教石窟、单体造像,北周佛教造像的形体特征不过是其中的一端而已。(西安中查村北周造像埋藏坑的发掘者、整理者和结语撰写者———西汉长安城遗址考古队刘振东立足于这批造像,对北周造像与其他地区的关系发表了有别于石窟学者的看法。他认为北周与北齐“两地造像的差别很大,感觉隔膜颇深,应该有着各自的发展轨迹”;他认为北周与南方之南朝“虽然在造像题材等方面有一些共同性(都有较多观世音菩萨像),但从总体看,无论是造像形式(南朝多背屏式造像)、题材(南朝多无量寿佛、弥勒佛、阿育王像),还是造像样式、风格等都存在着巨大差异,可见成都地区南朝造像对长安地区北周造像的影响并不明显”;他认为北周造像具有一定的复古性质:“北周造像风格创新的灵感可能主要来自西部、西方。以佛像为例,面相丰满,宽平额,高鼻,鼻梁宽平直连至额,身躯壮硕,着通肩袈裟等特征,均见于西部一带北魏早期以至更古的造像,如炳灵寺、麦积山石窟中这一时期的造像等(发髻低圜,面相方圆,挺胸鼓腹,大衣宽厚,衣纹疏简等特征属于创新);螺发在秣菟罗风格造像中常见,南朝和北齐造像中亦多见。左手握持衣角之态见于秣菟罗风格造像,在炳灵寺石窟中也有遗存,如第169窟(西秦)北壁后部并立的三尊佛像均左手握持衣角。”但包括秣菟罗在内的西域及葱岭以西地区造像风格的影响还没有达到改变北周造像“独具特色、自成体系的程度”。刘振东强调了北周的创新性,但在研究方法上还是没有跳出传播论的藩篱。不过,相比于石窟学者,主要从事汉代考古的刘振东不容易受到以往研究的束缚,在观察北周造像与其他地区的关系时可能更客观公平,他的意见从而很有参考价值)。

四

小结

北周时期长安地区第一次出现了地域特征鲜明的佛教造像,并且明确影响到其他地区,因此可称之为“长安模式”。长安地区北周佛教造像的特征吸收了其他地区,特别是成都地区南朝造像的因素,但基本形体特征是北周时期在长安地区自主出现的。北周造像,特别是佛像,再现了鲜卑显贵乃至皇帝的形体特征。这与北魏政权崩溃后东西方同时出现的鲜卑化运动有直接关系,是云冈昙曜五窟大体按照皇帝形象塑造佛像的异代重现。北周长安造像的些微特征在西魏末期有所露头,但长安西魏造像的基本特征还是北魏式的。北周长安造像的对外影响在石窟寺和单体造像方面都有表现。隋唐时期长安地区佛像同样既有鲜明地域特色,也对外产生很大影响,同样可以称之为“长安模式”。隋唐时期长安造像的特征在吸收北周特点的基础上又发生了很大的变化,但隋唐“长安模式”与北周“长安模式”不是非此即彼的关系,而可以视为“长安模式”的阶段性差异(北周长安造像对隋唐的影响是最大意义,但有一点长期被忽略,那就是北周可能开启了中国古代流行单体石雕佛像的新传统。(吴荭和于春对北周单体圆雕造像都有讨论,可参考。吴荭《北周圆雕佛和相关问题》;于春《蜀道的两端———南北朝隋唐时期长安与蜀地的佛教艺术交流》。而且于春是在讨论了成都对长安模式的影响时专门强调了单体圆雕立像。)至南北朝时,佛教流行中国已甚久,后世佛教造像的形式基本也都具备了,但石雕单体佛像先出现于南朝时期的四川地区,然后扩及长安,再从长安扩及北中国,这个趋势是比较明显的。根据文献记载,南北朝佛寺中不乏佛像。北方盛行开凿石窟,理论上说来具备很好的雕刻单体造像的条件。但已经考古发掘的北魏平城时代的大同方山思远灵图遗址、北魏洛阳时代的洛阳永宁寺址、东魏北齐时期的临漳邺城赵彭城寺址、大庄严寺址,以及朝阳北塔三燕佛塔址附近都没有出土单体石雕佛像。虽然北方更注重佛塔崇拜,因此可能导致佛寺中的佛像略少,但这不是不发现的理由,很大的可能还是因为佛殿中的佛像泥塑或木雕而成。南方地区虽然考古发现有缺,但近年来史无前例的各地基建中除成都外都没有发现大型单体可移动石造像,尤其是南京城市规模早超过六朝建康城,基建下挖深度也早穿过六朝地层,但四川地区外也无圆雕石造像的发现,这大概也只能主要归因于佛像泥塑或木雕而成。戴逵在建康瓦官寺作木佛像的故事可作为考古发现的注脚。看来,单体圆雕的可移动石造像是在四川特别是在成都首先流行的,现已经不清楚兴起于四川的原因,但其影响则不可低估)。这种现象在其他地区如北魏平城或隋唐洛阳也存在,只是不如长安地区表现得那样瞩目,这正可以视为长安模式特别具有活力和内涵深刻的表现。

编辑 | 霍嘉兴 左紫薇

公众号说明

本文原载于《敦煌研究》2020年第3期。由于公众号推送形式的限制,原有注释删去,必须作出说明的地方简单括注学者姓名。如有不妥之处,应由本公众号负责,请相关先生联系我们删除(邮箱hantangkaogu@126.com)。凡需引用等请务必核查和使用原始出处。本文曾发布于《纸上考古》公众号,特此感谢允许转载。