深度阅读

扬之水:两宋金银舍利容器知见录

摘要: 内容提要:宋代金银器的设计与制作,从造型到纹饰,都已经完全中土化,这也是金银舍利容器的演变趋向。发现于寺塔地宫的金银舍利容器,或自身有铭记述供养人名姓及器具制作年月,或同出有石函、石碑记述舍利供养事迹,因此地域与时代都很明确。根据目前的发现,金银舍利容器的制作以北宋为多,而器皿与首饰的发现,却是南宋为多。作为金银器史的一部分,两 ...

内容提要:宋代金银器的设计与制作,从造型到纹饰,都已经完全中土化,这也是金银舍利容器的演变趋向。发现于寺塔地宫的金银舍利容器,或自身有铭记述供养人名姓及器具制作年月,或同出有石函、石碑记述舍利供养事迹,因此地域与时代都很明确。根据目前的发现,金银舍利容器的制作以北宋为多,而器皿与首饰的发现,却是南宋为多。作为金银器史的一部分,两宋舍利容器集中体现的打制与攒造的技艺,同样是这一时代金银首饰的特色,二者自然是相通的。那么从金银器研究的角度来看,这一批资料更有一重实物标本的意义,所包含的文化信息也更为丰富,如七宝阿育王塔那样详细记述捐资和造价情况的铭文,则尤可珍视。本文所记,即为近年各地参观考察所见。

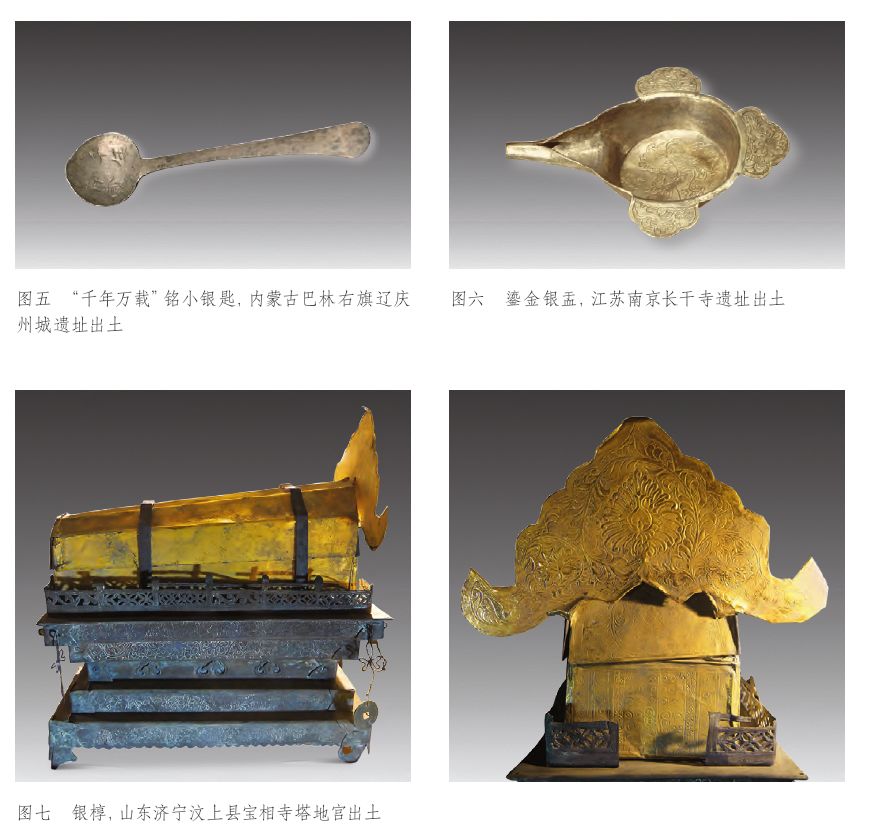

舍利供奉,是佛教信仰中供养礼仪的重要组成,今天所能见到的实例,多发现于寺塔地宫。舍利容器使用最多的便是金银器,隋唐五代和辽都是如此。宋代舍利崇拜依然兴盛,并且它同译经和伴随译经而以朝廷为主导的中印佛教交流联系在一起,而瘗藏舍利的举措不少都有皇家背景,乃至帝王躬亲其事。宋代士人也不乏崇信三宝行此以祈福佑者。苏轼即以苏辙得自寺僧所赠的三颗舍利施入济南长清真相院塔地宫,并舍金一两、银六两以为奉安舍利的金棺银椁。当然舍利瘗埋更多的是民间行为,因此也促进了佛教的平民化、世俗化。涅槃、举哀、焚棺成为金棺银椁普遍取用的纹样,又或以小型涅槃像置于其内(图一),又制作缩微佛殿安放造像,总之,表现形式更加具象化,佛教艺术中的金银器制作也因此生出新的特色。

与此前相同,金银舍利容器的主要品类为金瓶银瓶,金棺银椁,银塔、鎏金银塔,还有银殿。日僧成寻记熙宁五年(1072年)他在开封礼拜启圣禅院佛牙堂所见云:届时“敕使自开封,有敕封。简之,内有七宝塔,高八尺许,塔内有纯金筥,方一尺许,以锦绫色色缝物绢等十重裹之,筥内有纯金小厨子,云云,以赤锦三重裹之。四面立白琉璃,内见撤银莲花座,上置佛牙”,可见当日舍利供养之大概。纯金筥,应即金函,宋人或称之曰匣。纯金小厨子,似即金棺。考古发现的寺塔地宫之舍利安放,也大致如此。 一 舍利瓶

河北定州静志寺塔基出土北宋太平兴国二年(977年)石志记述当年五月廿二日葬三处舍利于地宫内,其中说道“新施到银棺子一,小金棺子三”,验诸实物,所记不差。银棺一个,高8.1、长10.1厘米(图八:1)。金棺三个,略有大、中、小之别,但尺寸相差不多。银棺和金棺的式样及纹样布局大体相近,均为牙床式棺床,前挡錾两扇版门,后挡为佛足,金棺棺盖满錾缠枝牡丹。金棺与银棺的两个侧面都是弟子举哀图,不过场景不一。金棺之一,长6.4、宽2.8厘米(图八:2);金棺之二,长7.5、宽3.5厘米(图八:3);金棺之三,长7.6、宽3.6厘米(图八:4)。

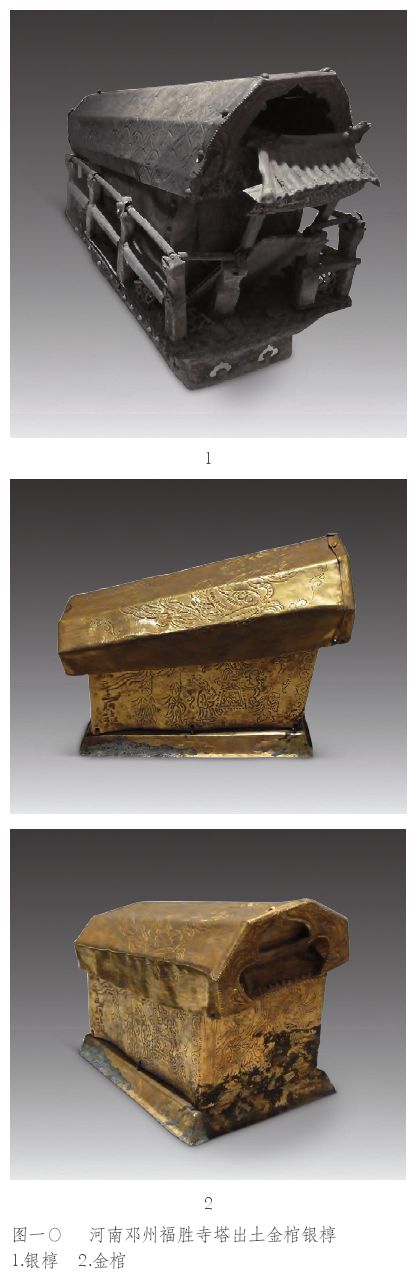

金棺银椁的前挡取式于佛殿,河南邓州福胜寺塔地宫出土者表现形式最为明确。由同出的石刻《地宫记》,可知此塔始建于北宋天圣十年(1032年)。银椁一具,下方承以铜椁床,椁床长40、宽20、高260厘米,底座已残失,椁床上面一周栏杆,两边的栏杆华版是镂空卷草,中间为方胜,方胜里錾折枝牡丹。银椁前挡设一个银材打制的门楼,乃一对方形檐柱承托的仿木结构的屋顶,瓦垄、瓦当、滴水、檐板俱全,门楼之下一个华带牌,原当悬挂于门楼檐下,华带牌上錾铭两行,即“诸法徒因生,如来说是因,彼法徒缘灭,大沙门所说”。前挡錾版门及浮沤钉,又门簪、门砧,后挡同样錾版门,上方錾出殿顶。椁盖满錾毬路纹(图一〇:1)。金棺原置于银椁内,长19厘米,前宽11、后宽9厘米,前高13、后高7厘米,重620克。前挡錾一对天王,其上打出一个四阿式殿顶,天盖地式的棺盖扣合于前挡处作出尖拱龛楣。后挡錾铭六行:“维摩院僧赵过,观音院僧惠应,龙山院僧仪朋、张谷,打造人赵素。”盖顶錾一对飞凤,周边锥点流云。两侧棺板分别是涅槃图和文殊骑狮子,后方边缘处錾铭曰“未年三月造”(图一〇:2)。 从文献记载来看,涅槃像东晋即已出现在江南佛寺,隋唐的寺院壁画,涅槃图即颇有名笔,隋如杨契丹,唐如吴道子、卢楞伽,且若干名迹宋代尚存,如凤翔开元寺大殿后壁吴道子所绘涅槃像。定州净众寺塔基地宫壁画中的涅槃图人物众多,神态生动,而笔意与神采兼有之,可见民间画笔亦不俗。宋人用于金棺银椁的涅槃图自不乏粉本来源,其时当有不少熟悉这一类题材的银匠。情节的基本构成与场景人物设置大体相近:十大弟子环绕在佛陀身边,弟子中着重刻画有表现特征的典型形象,并加入了涅槃经中颇具特色的情节,诸如先身入灭的须跋,悲哀和跌倒的执金刚神,昏倒的阿难,谏言的阿那律,最后赶来的大迦叶,又从忉利天宫乘云而至的摩耶夫人。或繁或简,而细节处理多有不同,且并不局限于某一部经典,却是糅合诸涅槃经而创制。世俗化过程中的不断添加以至于生出若干在涅槃经中寻找不到的内容,则可以认为,涅槃经是在不断润色的口口相传之中存续下来,而图式来源也是多重的。

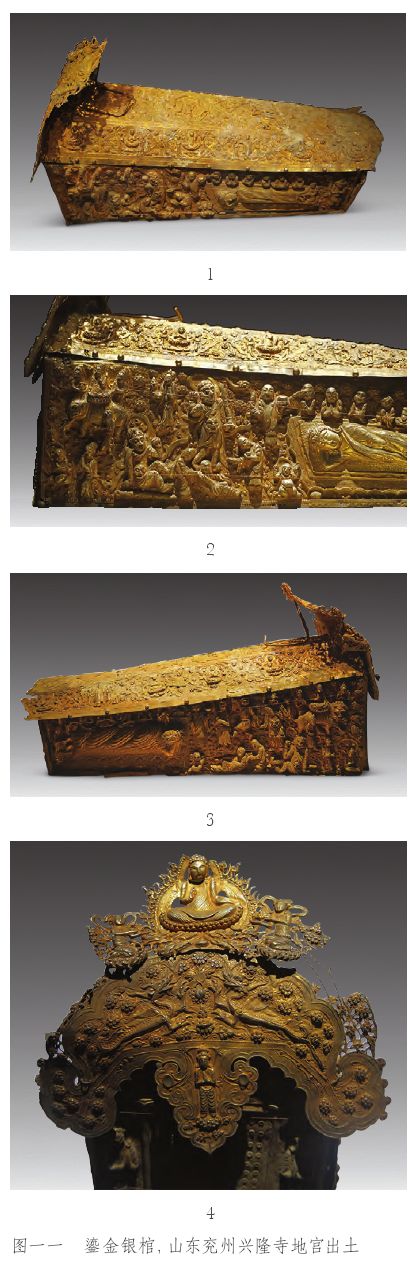

前举邓州福胜寺塔地宫出土金棺上的涅槃图情节比较简单:佛陀右卧于床,身边六个悲泣的弟子。出自兖州兴隆塔地宫的鎏金银棺,则是纹样最为繁复的一例。它原是为供奉于阗国僧法藏自西天取得的“世尊金顶骨真身舍利”而制。法藏开宝三年(970年)以于阗白玉三百九十斤,又细马三匹进奉,因得帘前赐紫及光正大师号。之后法藏相继往峨眉山、五台山、泗州等地巡回供奉舍利,以“在兖州住寄岁久,恋皇帝化风,不归本处”,然而起塔奉安佛舍利,则是他始终的心愿。本人未能实现,乃托付小师怀秀,怀秀依然未能完成,遂付与当寺大悲院主讲经僧法语,终于在嘉祐八年(1063年)建塔于寺。鎏金银棺以片材打制而成,其表鎏金。四周原有钩栏,龟背纹华版,望柱顶端为化生童子,但大部已破损。银棺略呈梯形,前高后低,前宽后窄,通长43厘米,棺头处高29、棺尾处高12.2厘米。棺两侧均为涅槃图,内容布局一致,人物设置稍有变化。左侧一幅,卧于矮榻的佛陀是向右侧身的“狮子卧”,右侧的一幅,佛陀却是向左侧身的“爱欲卧”。似可认为这是设计者为了两个画面构图之对称,并且如此安排之下,两幅图里,佛陀的头向是一致的,亦即佛足均在棺尾方向。左侧之幅,佛陀身后一排六人或合十悲哭,或捶胸嚎啕,或以手拭泪,是六个弟子。头前一人为最后的供养者纯陀,又一人左手托钵,右手前伸竖起二指,是以钵中之水洒向阿难,当是唤醒和劝止阿难的阿那律,他的手指处便是哭昏倒地的阿难。阿那律上方一人右手持磬锤,左手是莲花托上的圆磬,为最后赶到的迦叶。又执金刚神亦即金刚力士二,其一手持金刚杵,其一坐地举拳、金刚杵脱手横卧其侧若不胜悲痛。榻边抚足而泣者是佛母摩耶夫人。画面前方为普贤骑象,画面后方是四头六臂、颈系骷髅、两臂托日月的阿修罗。整个画面皆打作鱼子地,上方余白处满布缠枝花卉和两朵祥云,此外均为金铤、银锭、象牙、犀角、宝珠、螺、贝等杂宝(图一一:1)。右侧之幅,前方为文殊骑狮。阿难上方的二人为异域装束,应是表现前来举哀的四夷国主(图一一:2)。银棺前挡仿若尖拱券门,下方版门两扇,锥点卷草纹的地子上各有浮沤钉十二排,一对衔环铺首,环内贯锁。门两侧各一身合掌立在莲花座上的供养菩萨。上方如意式棺头顶端一佛二菩萨,火焰背光上方稍残,圆形身光的内里一圈錾毬路纹,外环一圈锥点卷草,莲座下方六个龙头,三龙左向,三龙右向,各个口中含珠,两边莲花座上是手捧果盘的供养菩萨。其下又是两只翼龙对捧宝珠,余白遍錾折枝花,上缘一侧略有残损,另一侧向后翻折,但仍可见上面的纹样是迦陵频伽。式如云朵的垂饰如同建筑构件的“雕云垂鱼”,底端升起一枝莲花,花心立着合掌菩萨,两侧对称的云朵中分别錾出日和月(图一一:4)。银棺后挡是山石座上的菩萨,两侧为护法天王,头光上方是牡丹对凤,山石座的两边各一身供养菩萨,一个盘里盛宝珠,一个盘里盛花朵。或认为前挡是表现佛陀入灭前于拘尸那罗城跋提河畔娑罗双树间为众弟子、诸天神最后说法;后挡是表现即将下生成佛的弥勒菩萨。盝顶式棺盖,顶面四个菱花式开光,两边光内为颠倒飞舞的一对伽陵频迦,中间两个,一为团龙图,一为三教会棋图。两坡各有六个菱花式开光,光内均为一佛二菩萨。

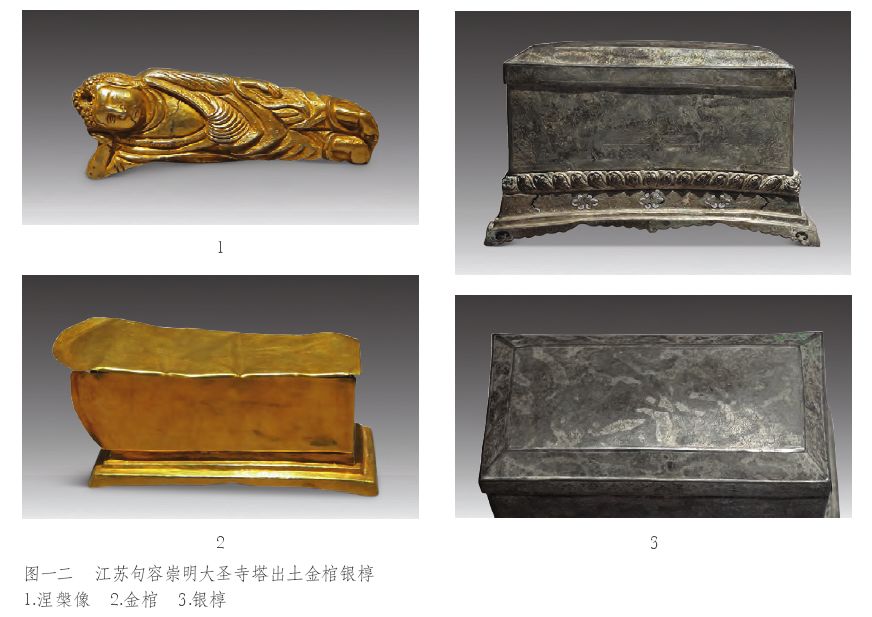

江苏句容崇明大圣寺塔建于北宋元祐八年(1093年),金棺银椁出土时内棺有一尊涅槃像(图一二:1)。金棺素面无纹(图一二:2),底座铭曰:“当县女弟子江氏八娘同男王男佐舍金棺贮佛骨舍利安葬塔宫,愿生生安富,乞似龙女献珠脱体成正觉。大宋元祐癸酉刘滋舍手工。打造匠人袁安奕。”所谓“龙女献珠脱体成正觉”,见《法华经》卷四《提婆达多品》,乃开示顿悟法门。银椁上有盝顶盖,下与须弥座式椁床连做,一侧为涅槃图,一侧为焚棺图。涅槃图中的佛陀也是左卧,九个弟子榻边悲泣,一端是驾云赶来的迦叶,另一端是乘云而至的摩耶夫人。椁盖錾刻婴戏图,八个童子吹笛、击钹、击拍板,又或持荷舞蹈(图一二:3)。

三 舍利塔、殿金银舍利容器中,以塔的制作最见打制、攒造之工。金银塔式舍利容器,目前所知最早的实例,为隋代定州工匠所制,发现于隋代初建、晚唐改造、北宋沿用的定州静志寺塔地宫。五代吴越国王钱俶仿效印度阿育王造八万四千宝塔,至北宋,阿育王塔的样式与纹饰早已十分成熟,金银制品的设计,自有通行的粉本为参照,而妆点华贵、攒造精细,则非其他材质可比。杭州雷峰塔地宫出土五代吴越国纯银阿育王塔,即为难得的佳制。上海青龙镇遗址隆平寺塔地宫出土北宋铅贴金阿育王塔,通高25、底座长9.5厘米。铅塔系分片铸造,然后焊接成型,纹样透雕,外贴金箔(图一三)。靡丽侈富者,自推南京长干寺遗址出土七宝阿育王塔。据最外一重石函北壁所刻《金陵长干寺真身塔藏舍利石函记》,此系讲律演化大师可政,得宋真宗支持,即“寻奉纶言,赐崇寺塔”,遂聚工营造。寺宇建成,乃以“感应舍利十颗,并佛顶真骨洎诸圣舍利,内用金棺,周以银椁,并七宝造成阿育王塔”,安置于铁函,于大中祥符四年(1011年)瘗藏长干寺真身塔下。七宝阿育王塔通高117、塔座边长45厘米。塔身下方与基座固定在一起,上方与塔盖以子母口扣合,檀香木为骨架,其表覆银皮,通体鎏金,嵌宝处四百五十二,所嵌有水晶、玻璃、玛瑙、青金石等,多嵌作花朵和各式缠枝花的花心,又瑞兽额头的摩尼宝,此外则沿边和包角处。各个部件分别依形打制,包嵌后再以鎏金银钉固定(图一四:1)。中空的塔座内安置供养物。塔身中央立刹柱,刹柱底部套叠两个圆环,圆环上面打作金刚杵、迦陵频伽和天王,刹柱下方錾刻施舍人题记(图一四:2),上方从大到小五个相轮,顶端耸出宝瓶和宝珠。四个山花蕉叶亦中空,内容供养物。山花蕉叶的内侧式若拱门,其中一对,起拱处高悬璎珞伞盖,下方火焰圆光中是莲花上的坐佛,其下两侧为天王,下面方框内为施舍人题记。四天王分别擎杵、持剑、持斧、托塔(图一四:3),那么应是东方提头赖吒天王、西方毗楼博叉天王、南方毗琉璃天王、北方毗沙门天王。另外一对是莲瓣式背光中的立佛,两侧为供养菩萨,下方为题记。外侧面十九个佛传故事。塔身四面四个拐角均为莲花台上一身二用(在角为一、在面为二)的大鹏金翅鸟,绣羽低垂,造型如凤凰,四面四个拱门式开光,光内分别是本生故事,即萨埵太子饲虎(图一四:4)、大光明王施首、尸毗王救鸽命、须大拏王变相。拱门两角各有二人合掌礼佛,上方是莲花上的坐佛,此外的空间满饰缠枝卷草和摩尼宝,好相端严,璀璨照耀。塔身上下各有两道连珠纹勾边的装饰带,装饰带内两端两朵嵌宝流云,中间是嵌宝三股金刚杵。基座与塔盖下方均为坐佛(图一四:5),后者两身坐佛之间是供养人题记,题记中央一个嵌宝兽面,上方为四字吉语—原是从发愿文的程式化用语中提取出来—四面分别是:“皇帝万岁”“重臣千秋”“天下民安”“风调雨顺”。

两宋金银舍利塔的制作,很有写实风格,乃至可以视作建造大塔的小样。南宋洪迈《夷坚三志·己》卷七所记《真如院塔》的故事很有意思:“嘉兴城南真如院塔,起于嘉祐七年壬寅。南法师者募缘兴建,烧造五色琉璃瓦以为庄严。宣和三年辛丑,遭方腊之乱,焚于烈焰,仅存故址。五年辛卯,寺僧整葺,掘凿其下,于地窖中得银塔一座。凡七层,高五尺,重千两,相轮栏楯,无不周备,刻画佛像,极为精巧,而无所镌记。至淳熙十年癸卯正月三日夜,主者智炬梦一僧紫衣暖帽宛若大圣之像,指示塔基曰:‘此地久废,可为兴复。’既寤,启心募化,至庆元三年丁巳,历十五岁而成。制范悉仿银塔不少异。冬十月,相轮合尖,以佛牙、银佛藏于地中为镇。”得银塔一座的“地窖”与藏佛牙和银佛的“地中”,当指佛塔地宫。此虽小说家言,并略有神异的成分,但素材必是采自实有之事—考古发现的舍利瘗埋情况,竟有不少与之相合,且验诸出土实物,如此精工之作,并不在少数。 出自定州静志寺塔基的银鎏金錾花舍利塔,高26.3厘米,重360克(图一五:1)。六角亭阁式,底座是唐五代至辽宋盛行不衰的风翻荷叶,不过这里风翻的卷边格外夸张,为求稳固当是原因之一。卷叶锥点叶脉,荷叶上五个开光,光内是鎏金水禽。上方仰莲托起六角平坐,毬路纹华版、宝珠望柱的一周栏杆。塔身正面两扇门,门扇三排浮沤钉,门环里挂着锁,此外五面錾刻一佛二菩萨二天王。塔檐上方饰宝珠,下方悬风铃。刹顶宝珠受花下垂刹链与塔檐宝珠相连。塔门下方錾刻发愿文“善心寺尼愿以此功德普及于一切我等与众生皆共成佛道”,并佛弟子张氏等十三人姓氏。同出的北宋太平兴国二年(977年)石志记述当年五月廿二日葬三处舍利于地宫内,“又新施到银棺子一,小金棺子三,银塔子二”,此即银塔之一。银塔之二,高26厘米,重321克。底为喇叭式圈足,坡面錾水禽并刻僧尼和信士十三人姓氏及“愿以此功德普沾诸有情同归解脱道囗到涅槃城”。上承仰莲座,塔身六面,正面门前两侧雕栏各有一身银片打制的拄剑天王,门侧两面为直棂窗。六角攒尖顶,出檐处錾铭“银共重一十两七分,金一钱”(图一五:2)。

定州净众院塔基地宫出土银鎏金錾花塔,高35.5厘米,重510克。六角亭阁式,下承须弥座,须弥座的束腰部分前后各焊一条银片打制的行龙。塔身二层,第一层出挑平坐,正面为塔门,其余各面錾刻僧人像。第二层下接腰檐,上起回廊,拱门两边各有一龙,门内坐佛一身。另有两枚银片打制的“善心寺”和“舍利塔”铭牌,表明此塔是善心寺为净众院建塔而舍入地宫的舍利宝塔(图一六)。

浙江瑞安北宋慧光塔出土银鎏金四面七层玲珑塔,通高34.8厘米。须弥座,束腰四个如意式开光,光内镂花叶。第一层钩栏回护,塔身正面及两侧錾护法天王,背面錾施主题记。以上每层四面分别镞镂坐佛,仰莲、相轮、宝珠为塔刹,每层檐角悬风铃(图一七)。镂银涂金,攒造精妙,前引《夷坚志》所云发现于地宫的七层银塔“相轮栏楯,无不周备,刻画佛像,极为精巧”,这一座玲珑塔似可当之。出自宁波天封塔地宫的银六角七层玲珑塔,制作于南宋绍兴十四年(1144年),通高28厘米,雕栏望柱,相轮塔刹俱全,仿真的手法也如同建筑小样(图一八)。

金棺银椁的装饰纹样常常取意于佛殿,而舍利容器也或直接做成缩微仿真的佛殿,如宁波天封塔地宫与银塔同出的一座“浑银地宫”(图一九),并且内里也如佛殿一般布置佛像、供养器等。

捐资打造的材料费、手工费,七宝阿育王塔上的铭文记录最为详细。塔盖平顶围绕塔刹有四个剑环式开光,其中两个满錾铭文,详细记述施主名姓、捐资数目、打造之名目并银钱用度之状。其中述及“买银八十七两三分,计钱八十四贯二百四十文足陌。打造银塔手工钱二十二贯七百五十文足,〔镶〕珠宝手工三百八十五文足,五贯文足买檀香并手工作塔身,共用钱一百一十二贯三百七十五文足陌”。又“共渡过金二两八钱半”,“徐俗舍檀香七斤同作塔身,卢承福舍水晴五十个,演化大师将到大圣七宝念珠并水晴珠宝,并装在塔上,钟旺舍水晴”。宋代通用省陌(百)制,官方规定以七十七钱为一百,亦即以七百七十钱为一千(贯、缗),“天下承用,公私出纳皆然”(《容斋三笔》卷四),因此贯、缗、千所表示的只是名义上的一千钱。因通用省陌制,在叙述政府收支、皇家赐予等等之钱数时,都不必说明是省陌,但在规定货物价格或民户赋税等等时,为了明确起见,常须说明是省陌还是足钱,省陌用“省”字表示,足钱用“足”字表示。宝塔铭文用这样的形式,当为表明诚敬。这里提供的重要信息,一是用银及当日之银价,一是制作工费。银价与传世文献所载当日银价的每两千钱相差无多。至于工价,买檀香并手工作塔身,五贯文;镶珠宝手工三百八十五文足;打造银塔手工钱二十二贯七百五十文足,显见得银塔的打制,技术含量最高,工费最昂。大中祥符元年,十文钱在秋收丰产地区可买粮一斗有余。同时代的金银器打制之工费,依此可推知大概。 宋代金银器的设计与制作,从造型到纹饰,都已经完全中土化,这也是金银舍利容器的演变趋向。不必说,佛教题材的世俗化是明显的,表现内容自然也不是与某一部佛经严格对应,粉本来源更非一途,乃至加入了工匠的发挥和创造。当代生活经验便是工匠的创意来源之一。金棺银椁的纹样设计取意于殿堂,或即与同时代的墓室壁画构思相通。出自兖州兴隆塔地宫的石函,其中一面线刻僧人启门,它与墓室壁画的妇人启门当是同源。早期涅槃图中天人和信众奏乐起舞供养赞叹的景象,在南京长干寺遗址出土银椁图案中表现为莲花台上的伎乐;出自句容崇明大圣寺塔的银椁,则在盖面錾刻奏乐舞蹈的孩儿,自是取用于其时流行的婴戏图。金银塔、殿和舍利容器的设计又多从当日的建筑形式撷取造型资源,如塔刹、须弥座,屋脊、版门、钩栏、雕云垂鱼,即便用作辅纹的图案,诸如折枝、毬路、方胜、缠枝卷草,也与建筑中的小木作不无关联。而这些图样均纳入《营造法式》。《营造法式》初成于哲宗元祐六年(1091年),至徽宗朝,又诏李诫重新编修,于崇宁二年(1103年)刊行。虽然它成书并不早,但作者编写的工作方法是“考究经史群书,并勒人匠逐一讲说”,“考阅旧章,稽参众智”,因此梁思成在《营造法式注释》中言道,“李诫编写《营造法式》,是在他自己实践经验的基础上,参阅古代文献和旧有的规章制度,依靠并集中了工匠的智慧和经验而写成的”。李诫既曾“勒人匠逐一讲说”,则工匠讲说的这一部分必是流行于当时。书里记述的装饰纹样,虽然今天见到的刊本图样因辗转摹绘已不免失真走形,但大致轮廓尚在,从中可见不少纹样唐五代即已出现,辽和北宋共同沿用,至此书纂就而汇总成式。本文叙述器物样式和纹饰,使用的名称即多采用《营造法式》中语,一是以此贯注笔者的理解与阐释,也是意在揭示造型和纹样与当代世俗生活的密切关系。 发现于寺塔地宫的金银舍利容器,或自身有铭记述供养人名姓及器具制作年月,或同出有石函、石碑记述舍利供养事迹,因此地域与时代都很明确。根据目前的发现,金银舍利容器的制作以北宋为多,而器皿与首饰的发现,却是南宋为多。作为金银器史的一部分,两宋舍利容器集中体现的打制与攒造的技艺,同样是这一时代金银首饰的特色,二者自然是相通的。那么从金银器研究的角度来看,这一批资料更有一重实物标本的意义,所包含的文化信息也更为丰富,如七宝阿育王塔那样详细记述捐资和造价情况的铭文,则尤可珍视。 附记:本文所用图片,除特别标注外,均为观展所摄。

(作者:扬之水 中国社会科学院文学研究所;原文刊于《中国国家博物馆馆刊》2019年第9期 此处省略注释,完整版请点击左下方“阅读原文”)

责编:荼荼