深度阅读

新疆发现印度河谷时期蚀花红玉髓珠的考古意义

2017年5月18日,

扬州博物馆举办了一场特展,

-《细君归来》

-新疆伊犁草原文物和民族风情展,

展出一批来自新疆的蚀花红玉髓珠,

作者得知后,赴扬州观展,

发现这批珠子具有非常重要的考古意义,

或许会刷新古代西域的对外交流史,

印度河谷、两河文明与中国交流的证据!

🔺 印度河谷时期蚀花红玉髓珠、青金石等珠饰

新疆伊犁哈萨克自治州博物馆

「 什么是蚀花红玉髓珠 」

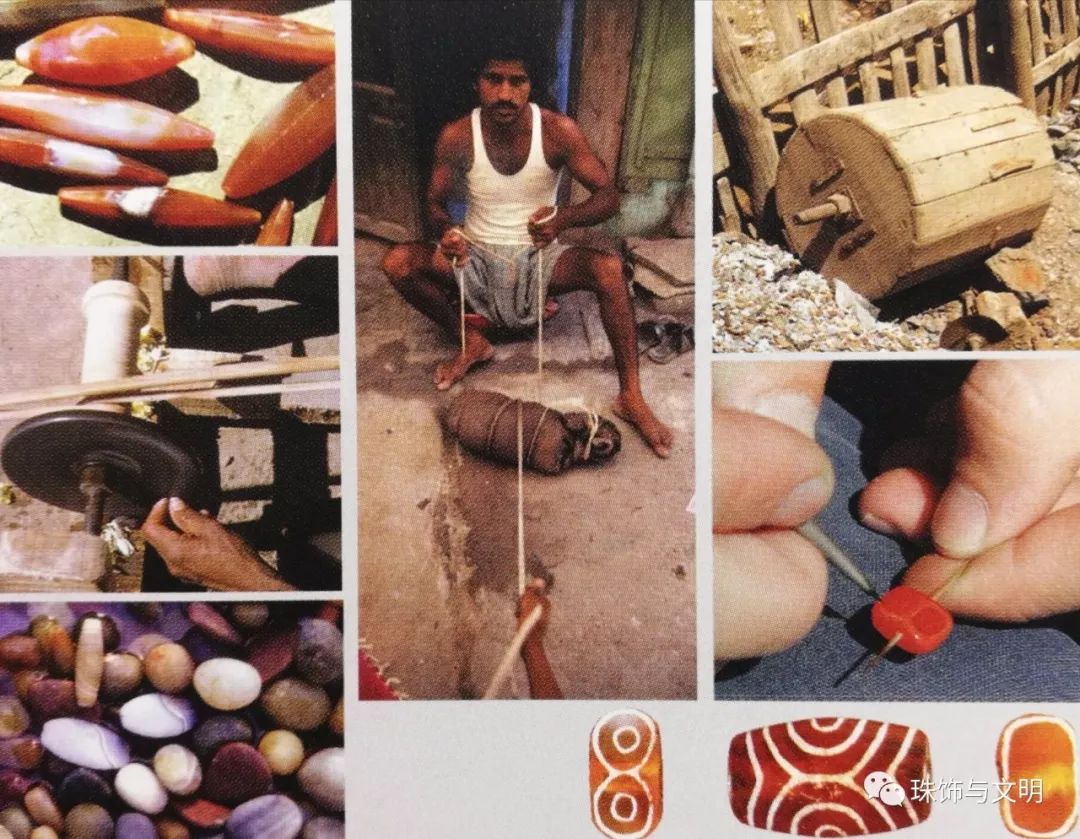

蚀花红玉髓珠,是一种将碱性液体涂画于红玉髓材质的珠子表面,经过一定时间烘烤后,在红玉髓珠子表面留下不易擦拭的特定图案的一类珠子。这是通过物理化学反应过程实现的。

🔺 印度河谷时期蚀花红玉髓珠

蚀花红玉髓珠的制作原理,是利用碱性液体在一定温度下与红玉髓中的酸性基团-二氧化硅(SiO2)进行反应,反应物和反应产物被有效的吸附在红玉髓表面的反应区域,从而在红玉髓珠子表面呈现图案。古代的实际制作过程比以上反应原理稍复杂些,例如选择和制作碱性汁液,制备和处理红玉髓珠子,控制烘烤的方式、温度和时间等等。其中一种方法曾于1857年,被英国学者贝拉西斯(Bellasis)所记录,当时巴基斯坦信德省(Sind,1857年仍为印度所辖)的萨温城(Sehwan),蚀花红玉髓珠子的制作依然很繁盛。美国科学院院士、著名人类学和考古学家Jonathen Mark Kenoyer教授,也曾对蚀花红玉髓珠,进行工艺复原研究。

@Jonathen Mark Kenoyer

「 印度河谷蚀花红玉髓珠 」

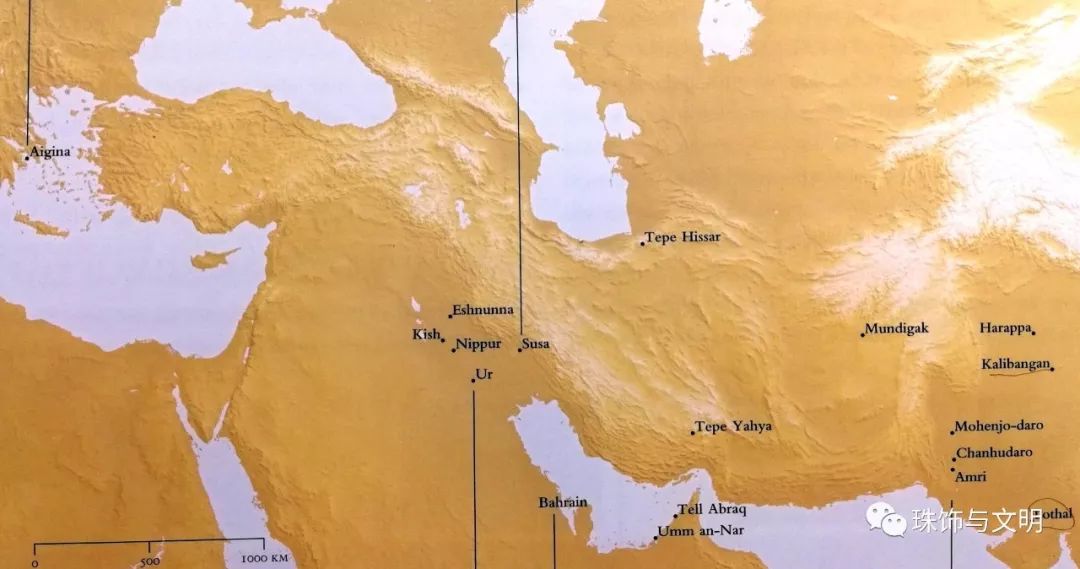

蚀花红玉髓珠最早出现于古代印度河谷文明,主要位于今天的巴基斯坦和印度西北部。印度河谷文明成熟期的年代约为距今4600-3900年。约公元前1900年,印度河谷文明衰落后,蚀花红玉髓珠及其制作工艺也随之消失。

🔺 印度河谷文明覆盖的区域

🔺 印度河谷文明的祭司王

🔺 印度河谷文明的印章文字

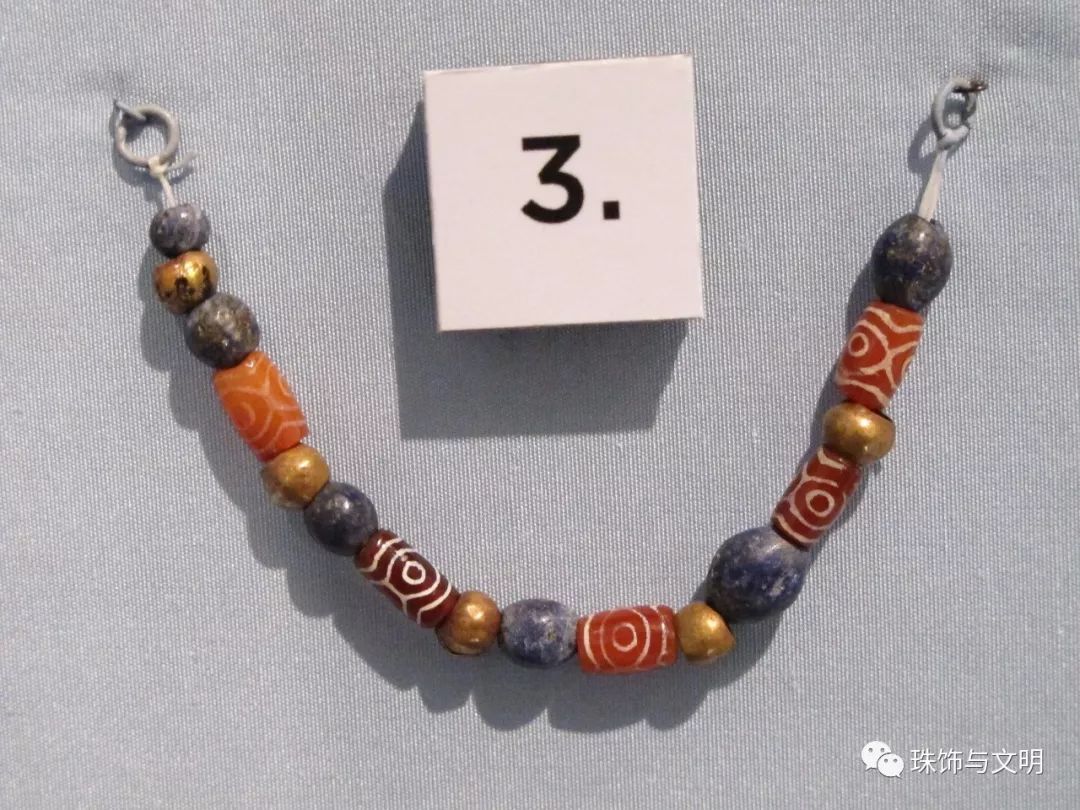

通常把印度河谷时期的蚀花红玉髓珠称为一期蚀花红玉髓珠(简称一期蚀花)。

🔺 一期蚀花红玉髓珠

公元前2600-前1900年

在很多古代文明的考古发掘中,都曾出现印度河谷时期蚀花红玉髓的身影。印度河谷的哈拉帕、摩亨佐达罗和柴胡达罗等,两河文明苏美尔时期的乌尔城和启什城、古埃及中王朝的阿拜多斯,还有叙利亚、希腊、伊朗和波斯湾等,都发现了印度河谷蚀花红玉髓珠。4000多年前,印度河谷人通过直接或间接的方式,将这种蚀花红玉髓珠,传播到当时古代文明的各个角落。

🔺 埃及、希腊、叙利亚、两河、伊朗、海湾、巴基斯坦

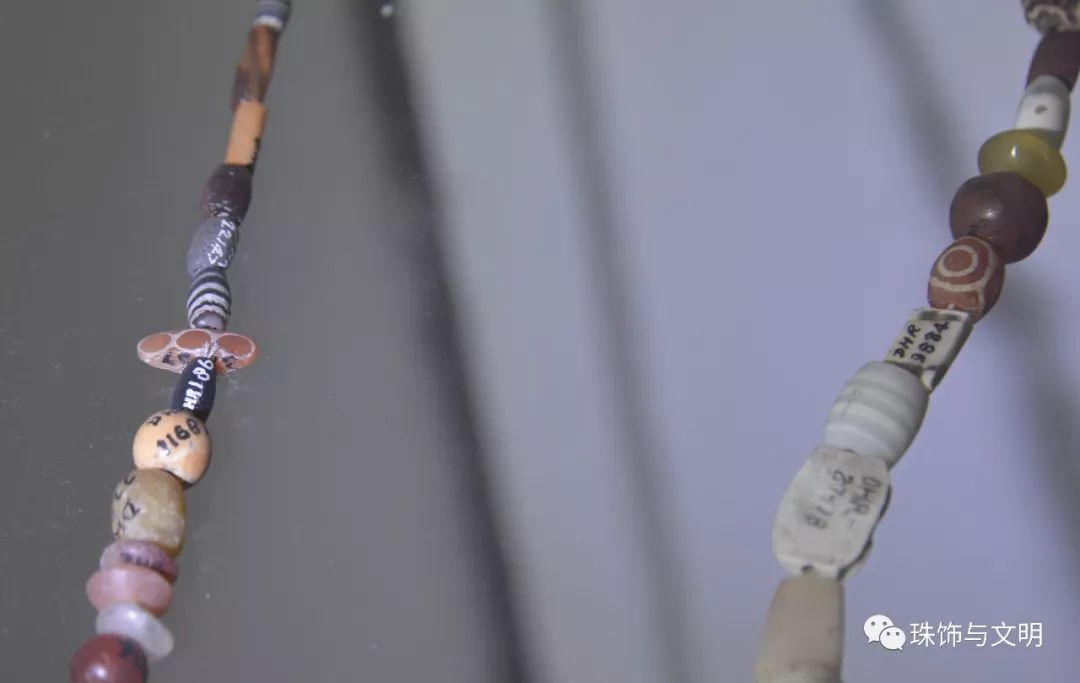

🔺 印度河谷文明遗址发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

印度国家博物馆

🔺 两河文明乌尔王陵发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

美国宾夕法尼亚大学考古博物馆

🔺 两河文明乌尔王陵发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

大英博物馆

🔺 两河文明启什城遗址发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

牛津大学阿斯摩林博物馆

🔺 伊朗苏萨遗址发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

巴黎卢浮宫博物馆

🔺 希腊Aigina遗址发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

希腊艾吉纳考古博物馆

🔺 埃及阿拜多斯遗址发掘的一期蚀花

约公元前2000年

伦敦大学皮特里博物馆

🔺 叙利亚发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

纽约大都会博物馆

🔺 巴林遗址发掘的一期蚀花

公元前2600-前1900年

巴林国家博物馆

🔺 阿联酋遗址发掘的一期蚀花