会议议程

“丝绸之路农牧文化与聚落演变学术研讨会”会议概要

摘要: 考古动态|“丝绸之路农牧文化与聚落演变学术研讨会”会议概要

2016-07-24东天山考古

微信号Dtianshankaogu 功能介绍东天山地区古代游牧民族大型聚落遗址考古与文物保护项目

2016 年7月16-17日,“丝绸之路农牧文化与聚落演变学术研讨会”在新疆巴里坤举行。来自北京大学、吉林大学、中国人民大学、西北大学、北京科技大学、武汉 大学、辽宁师范大学、曲阜师

考古动态|“丝绸之路农牧文化与聚落演变学术研讨会”会议概要

2016-07-24 东天山考古

微信号 Dtianshankaogu

功能介绍 东天山地区古代游牧民族大型聚落遗址考古与文物保护项目

2016 年7月16-17日,“丝绸之路农牧文化与聚落演变学术研讨会”在新疆巴里坤举行。来自北京大学、吉林大学、中国人民大学、西北大学、北京科技大学、武汉 大学、辽宁师范大学、曲阜师范大学、中国社会科学院、内蒙古自治区文物考古研究所、内蒙古河套文化博物馆等二十家高校、文博科研机构的四十位专家学者出席 了会议,十五位学者作了主题发言。

本次研讨会共分为四个议题,集中探讨了中国早期农业文化与牧业文化在聚落形态、生业模式、社会组织等方面的差异与共性,探索了早期农牧文化互动与交流的方式及其在中国文明形成、发展中所起到的重要作用。

7月16日上午10:30-13:00议题一:东天山地区早期聚落考古的新收获与新认识会议伊始,东天山地区古代游牧民族大型聚落遗址考古与文物保护项目负责人——西北大学文化遗产学院的王建新教授从乌兹别克斯坦发来视频,预祝会议圆满成功。

随后,西北大学文化遗产学院教师马健、习通源和任萌分别汇报了东天山考古十年的成果。他 们依据自然环境将东天山地区分为中部山地草原区和南、北戈壁绿洲区三个区域,认为公元前1300~前800年哈密盆地出现并逐渐形成了以绿洲农业为主兼营 畜牧业的考古学文化类型——天山北路类型,其彩陶文化主要受到东部河西走廊人群的影响。受天山北路类型影响,同时在东天山南北麓形成了以畜牧业为主,兼营 农业的南湾类型人群。该人群形成的大型聚落包括公墓区、聚居区、岩画区、宗教礼仪区、军事防御区等,建筑结构以石结构的居址和墓葬为代表,规模宏大。公元 前500~公元前后,一批新的人群来到东天山地区,他们过着季节性迁移的游牧生活和生产方式,墓葬中随葬大量骆驼、马、牛、羊的骨骼。这一人群使用的金属 饰品的动物纹装饰风格更多的受到了阿尔泰山地区巴泽雷克文化的影响。

习通源《东天山地区古代人群的埋葬习俗》

任萌《东天山地区古代人群的居住遗迹》

马健《东天山古代人群聚落形态及其演化》

7月16日下午15:00-18:30议题二:欧亚草原游牧聚落的考古新收获与新认识中国人民大学历史学院的韩建业教授将亚洲草原地带公元前3000年至前500年发现的石墙聚落和房屋进行了总结。认为此地区具有定居性质的聚落可能与游牧文化关联性较低,并注意到其出现的时间在公元前3000年左右,这可能与欧亚草原气候变化北方民族的南下有关。中国社会科学院考古研究所郭物副研究员介绍了青河三道海子遗址的考古发现和该类遗存所代表的考古学文化的特征,认为公元前一千纪初欧亚草原进入铁器时代,经济游牧化促进了社会复杂化和早期游牧国家的形成。吐鲁番学研究院考古研究所副所长王龙介绍了吐鲁番盆地青铜时代至汉代农牧业经济的考古证据,并对当时的气候进行了复原,认为这一时期吐鲁番农牧兼营、后期则农业比重显著增多。吉林大学生命科学学院崔银秋教授介绍了通过基因组学原理获得的新疆青铜时代人群的来源和构成情况,以下板地遗址古DNA分析为例,认为新疆地区青铜时代的主体人群来源于东欧草原。吉林大学边疆考古研究中心聂忠智博士则介绍了巴里坤石人子沟和泉儿沟遗址两年来墓葬出土人骨的体质特征,认为石人子沟遗址出土人骨介于蒙古人种和欧罗巴人种之间,泉儿沟遗址死亡个体中男性多于女性、死亡年龄普遍偏低。

韩建业《亚洲草原地带史前时期的石墙聚落和房屋》

郭物《通天之地》

王龙《公元前3世纪吐鲁番盆地的生业概况》

崔银秋《利用基因组学方法研究新疆青铜时代古人群的来源与组成》

聂忠智《2015-2016年度石人子沟及泉儿沟遗址出土人骨初步研究》

点评与讨论7 月16日会议结束后,中国人民大学历史学院考古系主任魏坚教授对当天会议进行了点评总结。魏坚教授首先肯定了西北大学在东天山地区十余年来考古工作中收获 的重要成果,也对东天山地区今后的考古研究提出了一些看法和建议,同时提倡多学科多元化合作、共同促进考古学的发展。最后表达了对青年考古学者的殷切期 望。之后,由魏坚教授主持,与会专家进行了以“欧亚草原早期聚落形态及其演化”为题的专题讨论。

中国人民大学历史学院考古系主任魏坚教授进行会议点评

吉林大学边疆考古研究中心主任朱泓教授发言

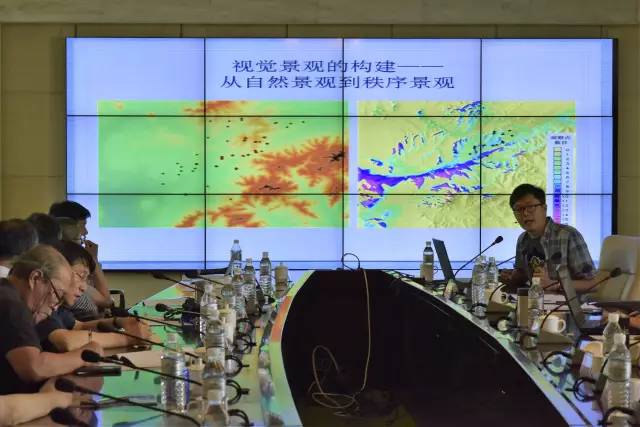

7月17日上午9:00-13:00议题三:农牧文化区域聚落形态的差异及其演化特征内蒙古自治区文物考古研究所副所长吉平研究员介绍了哈民新石器时代遗址的考古发现,认为哈民遗址是掺有少量红山文化因素的一种新的考古学文化类型,其年代相当于红山文化晚期。北京大学考古文博学院考古系主任张海副教授运用景观考古学、视域分析等考古新技术对牛河梁红山文化遗址的社会复杂化进程进行了讨论,认为红山文化中宗教祭祀地的分布都与景观通道有直接联系。北京科技大学国家文物局金属与矿冶文化遗产研究重点科研基地主任李延祥教授综合近年的工作,总结了不同地区青铜产业的格局及“锡”这一关键元素在青铜冶炼和产业发展中的重要作用,探讨了晋南、河西、辽西以及长江中下游地区四个不同地区青铜产业格局存在共性与差异。西北大学文化遗产学院考古系主任钱耀鹏教授比较了农牧文化的共性和个性,提出了其对中国文明的起源理论和演进方式的思考,认为农牧文化存在共性与不同,中国文明的起源理论是多元的。

吉平《哈民新石器时代遗址》

张海《牛河梁红山文化遗址的视域分析及其反映的社会复杂化背景》

李延祥《中国早期青铜矿冶遗址研究新进展》

钱耀鹏《农牧文化与中国古代文明——中国文明多元发展论》

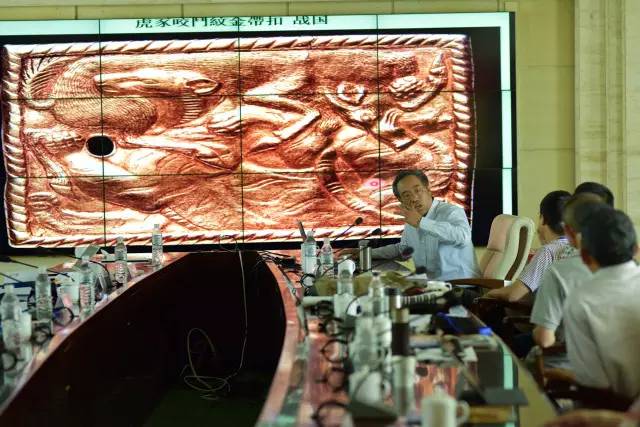

7月17日下午15:00-16:30议题四:丝绸之路农牧文化互动与交融西北大学文化遗产学院温睿副教授分析了西沟遗址和石人子沟遗址出土玻璃珠的制作工艺和成分体系,认为当地存在来自东西方两种不同的玻璃制作体系,西沟遗址玻璃珠来自中亚或新疆本地,而石人子沟遗址玻璃珠来自中原。中国人民大学历史学院考古系主任魏坚教授综合文献资料及实地考察,介绍了河套地区从战国到两汉时期军事防御体系的构成,认为河套地区塞防遗存在战国时期、秦时期、两汉时期存在不同。武汉大学历史学院考古系的张昌平教授介绍了黄陂盘龙城遗址近年来的考古新发现,总结出盘龙城从开始到衰落的过程及原因,认为盘龙城的出现或许与这一时期中原文化的北退密切相关。

温睿《新疆巴里坤石人子沟遗址群出土玻璃珠的科技分析》

魏坚《河套地区军事防御体系的考古学观察》

张昌平《盘龙城聚落的兴衰》

点评与讨论7 月17日会议结束后,北京大学考古文博学院赵辉教授对当天会议进行了点评总结。赵辉教授认为本次会议涉及的时空范围都远远超过了预先设想,与会代表们从多 个学科、多个领域,阐述了从北方欧亚草原到南方长江流域,从东部沿海到西北地区等不同时期、不同文化下各种古代居民聚落形态的差异及其与自然环境、资源的 利用情况,探讨了中国早期农业文化与牧业文化在生业模式、社会组织、人群迁徙、金属、玻璃等技术工艺等方面的差异与联系,这种多学科、多主题的综合研究对 于专门的研究提供了新的思路和方法。赵辉教授总结了新疆考古的特点,虽起步晚却发展快,呈现出与中原文化齐头并进的态势,肯定了聚落考古的研究思想和西北 大学考古队的研究水平,并对未来农业与牧业聚落的比较研究提出展望,认为探索早期农牧文化互动与交流的方式对研究中华文明形成、发展过程有着重要作用。之后,由赵辉教授主持,对当天议题进行了以“农牧文化区域聚落形态差异及其演化特征”为题的专题讨论,除与会专家外,来自西北大学、北京大学、吉林大学和郑州大学的研究生和本科生也进行了踊跃的提问。

同学们踊跃提问

北京大学考古文博学院的陈凌教授答疑解惑

北京大学考古文博学院的赵辉教授进行会议点评

闭幕议 题结束后,西北大学文化遗产学院院长陈洪海教授进行总结发言,回顾了十余年来东天山考古工作的进展以及考古队伍的壮大,代表西北大学向无私给予东天山考古 队帮助支持的地方政府、高校、文博科研单位表示感谢,对本次会议的圆满成功表示祝贺。并倡议在把东天山考古工作做得更好的基础上进行保护和宣传展示工作, 让公众知道古代人留下了什么,东天山考古队做了什么。最后,哈密地区文物局副局长田宜亮致闭幕辞,本次会议圆满闭幕。

西北大学文化遗产学院院长陈洪海教授进行会议总结

哈密地区文物局副局长田宜亮致闭幕辞

作者:王泽祥、马铭悦、孙晨、吕雅婷

编辑:吕雅婷 校正:马健、任萌图片来源:赵文正、葛昕炜、李泽宇