深度阅读

朱博文︱蕃王严侍立层层:唐代帝陵的蕃酋石刻

朱博文

2017-11-30 10:31 来源:澎湃新闻

坐落在渭河北原梁山之上的乾陵,一直是陕西重要的旅游目的地。作为唐高宗和武则天的合葬墓,乾陵有着中国古代帝王陵墓中首屈一指的恢弘气势,陵园选址时巧妙利用了山势,在最高的北峰上开凿墓室,将神道设置在南侧两峰之间,使两座山峰成为陵园天然的阙台。

乾陵神道

除了殊胜的山川形势,乾陵神道两侧的石刻也令人印象深刻。除了雄健且极具张力的翼马和石狮、高大肃穆的仪卫武士和颇有传奇色彩的无字碑,南门外两侧分置的六十一尊石人也十分引人瞩目。这些恭谨肃立的蕃酋像刻画了唐朝四邻的君长及使节们的形象,是唐朝的声威使周边“四夷宾服”的证明。但是,所有蕃酋石刻的头部都遭到了破坏,背后的原因也引来了许多推测与传说。近年来的考古工作使人们对包括乾陵在内的唐代帝陵有了更多的了解,蕃酋像也被证明并非是乾陵独有,而石刻头部缺失的谜题则仍然有待破解。

唐十八陵

前后延续近三百年的唐朝向来被认为是中国古代封建王朝发展的巅峰。后世视为正统的二十位唐朝皇帝中,除末代的昭宗和哀帝外均沿关中北山山系营建陵墓,东西绵延近三百里。时过境迁,虽然曾经的宫室建筑难免“千秋同一毁”的宿命,但这十八座帝陵仍然保留有相当多的重要遗存。除了仍然保留在地表的碑铭、石刻、夯土台基之外,对陵园的考古调查和发掘也能够揭露大量有关唐代陵墓制度的信息。

陕西历史博物馆展示的唐十八陵分布示意图

新朝草创,李唐王朝最初并没有自己的陵寝制度,太宗在兴建高祖献陵的过程中就颇为难,最终采纳了岑文本的建议,参考东汉光武帝原陵的形制积土为陵;太宗自己在生前选中了奇骏的九嵕山作为陵山,采用与汉代崖墓类似的方式在山体中凿出墓室,再依山势营建陵园。高宗乾陵创制了唐代帝陵的基本形制,乾陵的陵园规划、建筑位置、石刻排布等制度被此后的帝陵所继承,直至晚唐未有重大变化。自昭陵以来,唐代帝陵多在山体中开凿石室作为墓室,除了选址在黄土塬上因地制宜的敬宗庄陵、武宗端陵以及草草营就的僖宗靖陵为封土墓,其余十四座陵墓均为山陵。

神道和陵园四门的石刻是唐代帝陵主要的地面文物多数陵墓都保存有相当数量的石刻。早期的高祖献陵和太宗昭陵的石刻形式尚不固定,乾陵之后的石刻均由石柱、鸵鸟、翼兽、仗马及控马人、仪卫石人、番酋、石狮和石虎组成。从玄宗泰陵开始,神道的仪卫石人的装束不再相同,东西两侧分别作文臣和武将装束。

与佛教造像一样,唐代帝陵的石刻也吸收与融会了多种艺术风格。犀牛、翼兽等走兽石刻借鉴了东汉以来大型圆雕石刻的传统,相较南朝陵墓前的麒麟、辟邪更为粗犷简练;守护陵园四门的蹲姿石狮则脱胎于佛教艺术中的护法狮子形象,在石刻的纹饰、石柱表面的线刻等装饰艺术中也能看到外来元素的影响;盛唐以后的仗马、石人在体量上大幅缩小,比例更加合理,细节上也更富于变化。

唐高祖献陵石柱、唐玄宗泰陵翼马、唐德宗崇陵武将与唐宣宗贞陵仗马石刻

作为仅次于都城宫殿的国家工程,皇帝陵墓的营建水平必然与国家的政治经济状况和工艺水平息息相关,陵墓石刻的水准就是很好的体现。作为唐朝由盛转衰的转折点,安史之乱后营建的帝陵石刻的体积远小于前代,虽然仍有少数精品,但水准整体呈下降趋势。晚唐诸陵的石刻愈发卑小粗疏,较少有人涉足的西、北、东三门石刻尤其潦草敷衍,修陵投入的缩水反映了晚唐中央政府的财政拮据,国力之衰退可见一斑。

唐睿宗桥陵与唐武宗端陵南门外石狮。与盛唐时期的作品相比,晚唐帝陵的石刻在体量和水准上都有着明显差距

值得一提的是,考古工作者在1995年对唐僖宗靖陵进行了发掘,这是迄今唯一一座发掘了墓室本体的唐代帝陵。作为在长安去世的最后一位皇帝,僖宗去世之时,唐朝刚刚经历了黄巢之乱,很难有心思和财力投入靖陵的营建当中。靖陵的石刻制作粗劣,墓葬的规模甚至比不上临近的乾陵功臣陪葬墓,考古人员在清理墓室时,发现棺床竟是用陪葬乾陵的豆卢钦望、杨再思两人的神道碑改成的。不远处的乾陵神道上,六十一蕃酋像所记录的“四海咸服”场景仿佛仍历历在目,曾经辉煌的王朝却已落得如此凄凉晚景,不免令人唏嘘。

文皇南面坐夷狄千群趋

自贞观四年唐太宗击败东突厥开始,太宗、高宗两朝在对外扩张方面表现得十分主动,对周边民族和政权或以武力征讨、或以政治经济手段羁縻,将势力范围扩展到辽东、漠北、西域等广大地区,使唐朝成为东亚地缘政治的主导者。陪葬乾陵的章怀太子墓中绘有《客使图》壁画,描写的就是唐朝官员接待来自中亚、辽东和朝鲜半岛使者的场景。

乾陵的六十一蕃酋像正是在这样的背景下产生的。蕃酋多身着右衽窄袖袍,背部刻有官衔和姓名,如今大部分都已经漫漶不清。北宋游师雄曾将六十一人衔名勒石立于蕃酋像前,但碑亦无存。清代毕沅从游碑旧拓中录出三十九人,后经多位史家考订为三十六人。这三十六人中,有龟兹、疏勒等臣服于唐朝的国王,有边地羁縻州府的长官,也有一些国家遣往长安的质子,还有吐蕃和后突厥汗国的使节,这样的人员构成体现了唐朝对边地的治理体系。此外,这些人活跃的时期各有不同,有早于高宗去世的,也有武周时期才获得册封的,其中的吐蕃使者悉曩热出使长安则是在中宗神龙三年。因此,乾陵蕃酋像表现的并非是实际参加高宗或武后葬礼的人,雕凿石刻的时间也可能是在中宗复辟之后。

乾陵神道东侧的蕃酋像石刻

事实上,在陵前树立蕃酋像并非乾陵首创。太宗去世后,高宗为了彰显父亲的武功,“乃令匠人琢石,写诸蕃君长,贞观中擒服归化者形状,而刻其官名”,共刻石十四人,与六骏同置于昭陵北司马门内。昭陵十四国君长像及题名像座虽然残损严重,但经考古发掘和拼对,仍有十三个能够确认。乾陵蕃酋像继承了昭陵十四国君长像的写实性质,摹刻了曾经拜服在皇帝威德之下的异族首领形象,用以夸耀皇帝的威德。

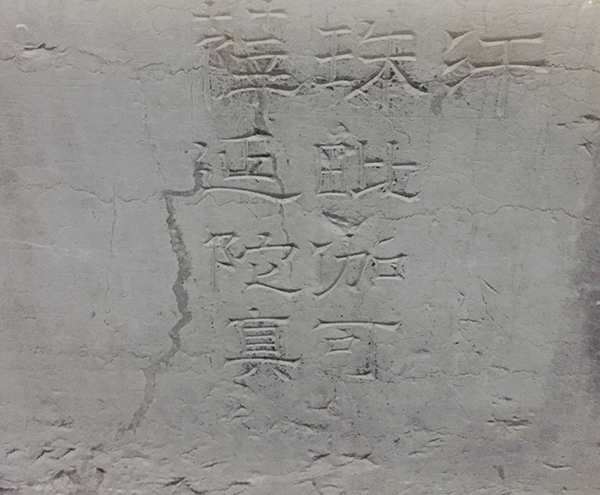

昭陵十四国君长像题名之一,“薛延陀真珠毗伽可汗”

蕃酋像既非前无古人,也不是后无来者。唐睿宗桥陵在90年代就曾发现一件蕃酋像石刻,陈列在桥陵神道西侧仪卫石人旁。此后桥陵还陆续发现了一些蕃酋像的残块,玄宗泰陵、德宗崇陵和穆宗光陵亦曾采集到蕃酋像残躯。这些石刻并不是经考古发掘出土的,而且大多残毁严重,一开始并未被认为是蕃酋像。从2006年开始,陕西省考古研究院启动了唐陵大遗址保护项目,考古调查和发掘过程中中发现了更多的蕃酋像。从已经发表的资料来看,除献陵、元陵、丰陵、景陵、靖陵外的十三座帝陵都发现了蕃酋像,数量从数尊到数十尊不等。其中桥陵、崇陵、贞陵还探出了蕃酋殿建筑遗址,这些蕃酋石刻可能如昭陵十四国君长像一样,被安置在敞开的廊式建筑当中。这些发现充分证明了包括蕃酋像在内的陵园石刻组合方式已在乾陵之后成为定式。

殊为可贵的是,这些帝陵不仅延续了在神道设置蕃酋像的传统,还忠实地继承了昭陵、乾陵以来蕃酋石刻的写实性质。蕃酋像的服饰大多为右衽团领窄袖袍,兼有左衽及翻领者,还有身披佛像式通肩大衣和斗篷的;足上多踏靴,也能见到穿凉鞋、高头屐甚至跣足的;腰部带饰亦有不同,部分石刻佩戴有鱼袋、鞶囊和蹀躞七事;还有一些石刻结有长辫,腰间佩有弯刀,与突厥墓葬前设置的石人有相似之处,有学者认为这些石刻表现的正是突厥人的形象。

虽然新发现的大多数蕃酋石刻保存状况不佳,但在武宗端陵出土的两尊蕃酋像背后仍能辨认出“黠戛斯谛德思难珠”、“渤海王子大□”字样,敬宗庄陵也有一尊蕃酋背后刻有“吐蕃贤正史尚屈立热”。服饰和文字的差异意味着每一尊蕃酋像可能都指向了具体的人物,这种做法一直持续到了晚唐。

唐武宗端陵2013年出土的蕃酋像,保存在三原县东里花园

无首蕃酋费思量

乾陵蕃酋像无头的原因一直以来众说纷纭。可以肯定的是,乾陵蕃酋像早在二十世纪初就已经没有头了。乾陵曾多次出现在上世纪初外国考察队拍摄的影像资料中,照片里的蕃酋们都已成了“无头骑士”。有趣的是,其他唐陵发现的蕃酋像绝大多数也几乎都没有头,头部残存较多的石刻据统计仅有五件。

沙畹《北中国考古图录》中拍摄于1907年的乾陵照片,可以看到蕃酋像已经是无头状态。

有学者试图从古人诗作中寻找线索。历代题咏乾陵的诗文为数不少,北宋赵楷的《乾陵图说》尚能描述蕃酋像的尺寸及背后刻有的姓名,金代学者赵秉文在《过乾陵》诗序文中也提及乾陵“有石蕃王像,至今犹存”。明初的乾陵仍然是“蕃王俨侍立层层,天马排行势欲腾”,直到万历年间,由陇东往山西赴任经过乾陵的杜诗尚有“酋长缠头罗列处,六郎花里梦中过”的诗句。但到了清朝,乾陵已经是“鬼磷乱明灭,翁仲纷颠倒”,因此蕃酋像遭到破坏的时间可能是在明清之际。

明嘉靖三十四年华县曾发生剧烈地震,晋陕两省受灾严重,百姓伤亡达数十万。关中的碑石文物也在大地震中损失惨重,武则天在其母杨氏墓前树立的巨碑也在此时倒塌碎裂,后来被填入渭河河堤,有人推测唐陵蕃酋像也是在此时损坏的。颈部固然是石刻的脆弱部位,但自然原因导致的破坏不应当只针对头部。唐陵的神道石刻中,与蕃酋像体量相仿的控马人像也大规模遭遇“斩首”,人力难以触及的大型仪卫石人头部却大多完好,由此看来蕃酋像是由人为破坏的可能性比较大。

值得注意的是,明代诗家李梦阳的《乾陵歌》中有“相传瓮仲化作精,黄昏山下人不行。蹂人田禾食牛豕,强弩射之妖亦死”的记载,许多临近唐陵的村落至今仍流传着石人石马成精为祸的故事,南朝陵墓石刻集中的江苏丹阳也流传着类似的说法,还曾发生过村民怀疑石刻幻化害人而将其砸毁的事件。与真人大小相仿的唐陵蕃酋像可能也成为了民间荒诞传说的牺牲品。此外,唐代帝陵自中唐以后就曾屡遭盗匪袭扰,蕃酋头部也有可能是毁于战乱。

然而,这些说法都无法很好地解释为何十余座唐陵的蕃酋像头部都曾遭到毁坏,蕃酋无头的原因仍然止于推测。随着考古和研究工作的继续进行,更多有关唐代帝陵的信息将会被挖掘出来,丰富今人对唐朝的认知。我们可以期待唐陵蕃酋石刻的谜题有一天会被揭开,也要接受事实永远不得而知的可能。希望这些象征着唐朝外交辉煌成果的石像也能继续度过时代的变迁,在陵山前长久伫立下去。