域外案例

左拉拉 | 世界遗产京都二战幸存考

1 引言

京都与奈良是日本的建筑和文化遗产最集中的区域,其中包含17处古迹的“古京都遗址(京都、宇治和大津城)”于1994年进入世界遗产名录。在二战后期,虽然日本本土大部分地区都遭受过美军破坏程度不一的空袭,然而京都与奈良却奇迹般地躲过了这一厄运——绝大部分文物古迹并未受到军事破坏,其中关于京都古城幸存的这段历史,因流传着种种版本的传说而成为近代东亚遗产保护史上著名的“罗生门”事件:从战后至20世纪80年代,日本学界与大众媒体一直宣传着美国学者兰登 · 华纳(Langdon Warner)保护京都古城的事迹;80年代至今,中国学者梁思成阻止美军轰炸京都与奈良的美谈亦在国内广为流传。然而,在中日都鲜为人知的是,战后美国大量的政治人物传记与军事史研究都已证明,当时美国战争部(现国防部)部长亨利 · 史汀生(Henry Stimson)是使京都古城幸存的核心人物。以上种种对京都在二战中幸免于战火的原因之演绎,恰恰体现了京都作为日本最重要的历史文化名城,在军事策略以及国际关系中的重要地位。

本文首先考察京都在二战中被“战略性保存”(Strategic Preservation)的经过,重点阐述京都因其特殊的文化价值,从军事目标转变为文化目标的过程;接下来梳理美国罗伯茨委员会在战争期间对日本文物与古迹的调查和整理,以及委员会的工作与军事行动的关系;最后通过追溯“华纳传说”在日本流传的源头,论证战争期间对京都的“战略性保存”在战后继续扮演着协调国际关系的重要角色。

2 二战中京都两度幸免于燃烧弹轰炸的经过

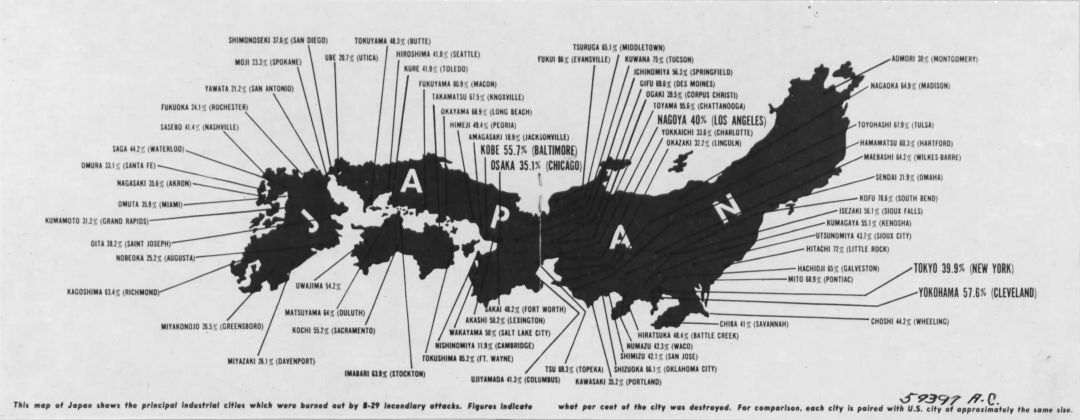

从1944年6月到1945年6月,美军对日本的主要工业城市实施了大规模的燃烧弹轰炸①,而从1945年6月起,美军进一步对日本次一级工业城市进行大规模燃烧弹轰炸。两个阶段的轰炸中,京都均幸免于战火。图 1为美国空军在1945年12月绘制的日本地图,图中呈现了日本主要工业城市受到燃烧弹破坏的情况②。从这张地图上没有标出京都的名称与位置来看,与其他受重创的各城市相比,京都在当时所受到的破坏可能微乎其微。

图1. 1945年12月美国空军制作的日本受燃烧弹破坏情况地图(图片来源:美国国家档案馆藏)

考察京都免遭美军燃烧弹轰炸的原因,需要将两个阶段的轰炸分别对待。第一阶段美军将轰炸目标集中在日本本岛南部沿海的主要工业城市,包括东京、名古屋、横滨、大阪、神户和川崎等地。从美军当时所掌握的信息来看,京都因缺乏重要的军工设施而未被列入这一阶段轰炸计划的目标③[2]8。第二阶段美军燃烧弹轰炸的对象已包括规模类似于京都的日本次一级工业城市,而京都在这一阶段同样躲过了燃烧弹的轰炸。美国二战期间研制原子弹的曼哈顿计划的领导人、陆军中将格罗夫斯(Leslie Groves)在他的回忆录中提到,因为京都最初是原子弹轰炸的目标,因此在制定燃烧弹轰炸计划时特意避开了京都,以备将来测试原子弹的真正威力 [4]276。也就是说,在1945年6月第二阶段燃烧弹轰炸展开之时,京都幸运地上了被保护的名单,而这同时也意味着其可能面临更残酷的厄运[2]9。如果说京都躲过第一阶段轰炸是因为它的军事重要性还不足以吸引火力,那它在第二阶段幸免于战火则是因为美军已将它列入了计划中的核爆目标。

京都是怎样最终没有成为核爆目标的?这才是探讨京都古城在二战中何以幸存的关键所在。

① 美军首轮使用“超级空中堡垒”(Super Fortress)B-29进行军事袭击是在1944年对日本九州八幡钢铁厂的轰炸中。这种轰炸又称为“战略性轰炸”,即对纯军事目标以外的重要工业设施及基础设施(如铁路交通等)进行轰炸,亦不排除平民,以达到震慑并扰乱其日常秩序的作用。关于美军对日的“战略性轰炸”,详见参考文献[1]。

② 图中标记出了日本当时主要城市的名称,括号内的百分比则显示了该城市被毁坏的程度。从图中可见东京的破坏程度为39.9%,横滨的破坏程度为57.6%,名古屋的破坏程度为40%,神户的破坏程度为55.9%,大阪的破坏程度为35.1%。

③ 事实上,由于京都在这一时段未遭受重创,许多军工设施被转移到了京都。详见参考文献[2]8。

3 京都成为原子弹轰炸目标的战略意义

曼哈顿计划的档案显示,在1945年5月10—11日的一次会议上,负责确定原子弹投放目标的目标委员会(Target Committee)把京都正式确定为原子弹计划的头号目标①。在落款5月12日的会议记录中,京都被标为一号目标②,并附如下描述:

(1)京都——该目标属城市工业区域,有100万人口,曾是日本的首都。因日本其他地方已遭到破坏,故现在很多人口及工业设施正在向京都集中。京都是日本的文化中心。从心理学的角度,把京都列为目标,将使那里的人们更迅速地认识到这种武器的强大威力。[列为AA级目标][5]

以上记录显示,京都成为原子弹计划首要目标的原因在于它的文化价值——鉴于京都在日本民众心目中的重要地位,原子弹投放在京都将对日本国民形成心理震慑,从而加快日本投降。这份会议记录中的另一处还专门提到了目标委员会在选择轰炸目标时在心理层面上的考虑:

(7)目标选择的心理因素:

心理因素对选择目标具有重大意义,这已成为我们的共识。这个问题有两个方面:对日本造成最强烈的心理影响;使原子弹的首次使用获得令人叹为观止的效果,并迅速使其获得国际性的认可。

从这个角度讲,京都具有巨大的优势,文化水平越高的人越能深切体会到这种武器的重要性。广岛[作为目标]的优点在于这个城市的大小与地形,使城市的大部分地区更易于被瞄准。东京的天皇宫殿比其它目标更为著名,但其战略价值微乎其微。[5]

从这段论述来看,京都被列为原子弹目标的战略优越性正体现在其文化价值上。从文化价值上,其战略意义不但远超于最后真正成为原子弹目标的广岛,甚至超过知名度更高的东京天皇宫殿。换言之,在目标委员会看来,摧毁作为日本文化象征的京都,比摧毁作为日本统治者象征的天皇宫殿,对日本造成的心理震慑更为巨大。这一策略不仅将对日本知识分子造成巨大影响,更有利于原子弹的武器威力迅速获得国际社会的认可。甚至可以说,摧毁拥有巨大文化价值的京都,在战争的最后阶段,一度成为了可能摧毁日本的另一种“核武器”。

① 美籍日本学专家奥迪斯 · 凯瑞(Otis Cary)认为,京都在1945年4月就已成为原子弹计划的目标。详见参考文献[2]9,但他未提供文献证据。

② 除京都以外,这份会议记录上的二号目标为广岛,接下去依次为横滨和小仓军火库。

4 史汀生在京都幸存中所起的关键作用

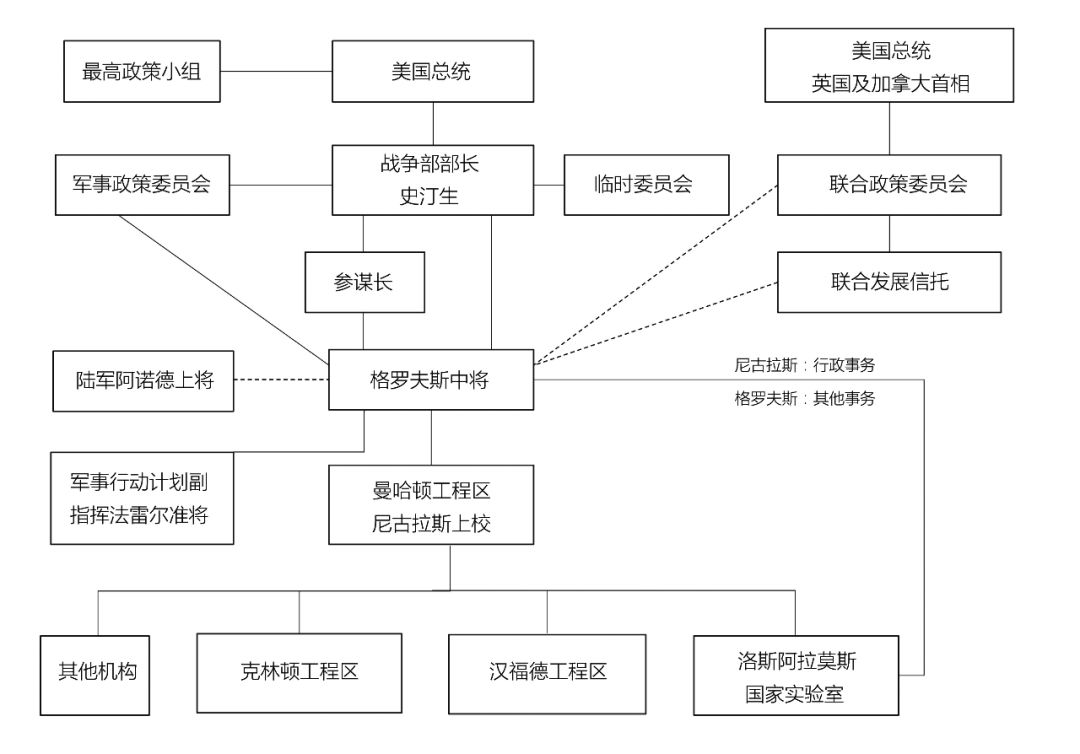

1945年5—7月,时任美国战争部部长的亨利 · 史汀生的参与和介入,改变了京都可能面临的厄运。史汀生在1940—1945年间担任美国战争部部长,他负责将曼哈顿计划的最后决策呈报总统。图 2为笔者根据格罗夫斯的记录[4]改绘的曼哈顿计划人员组织架构图,包括计划的参与部门和参与人员在内。从图中可见,组织架构的底部为科学家、工程部和实验室,正中的格罗夫斯中将为负责人,负责领导协调各个部门。而格罗夫斯汇报的对象则是战争部部长史汀生。史汀生同时还领导着另一个称为“临时委员会”(Interim Committee)的机构,该机构负责对原子弹投放的时间、目标等关键问题做出决策。最后,史汀生负责将所有决策汇报给当时的美国总统杜鲁门。

图2. 1945年5月曼哈顿计划人员组织架构图(来源:左拉拉根据参考文献[4]改绘)

1945年5月30日①,格罗夫斯给执行原子弹轰炸任务的二十航空队的参谋长诺斯塔德(Lauris Norstad)去信,请他转告二十航空队的指挥官阿诺德将军(Henry Harley Arnold),“今天上午战争部部长及参谋长没有批准我们选择的三个目标,特别是京都”[6]108。这证明,在5月12—30日之间的某一天,史汀生曾明确反对将京都作为原子弹目标。

然而从后面的档案材料来看,史汀生在5月份的反对意见似乎未能完全扭转局面。直到1945年7月初,也就是原子弹投放前一个月,京都仍然位列目标名单之首。一份1945年7月2日目标委员会的备忘录描绘了京都当时城市以及工业设施的现状,其中有如下内容:

(2)军事目标的位置

a 京都位于连接大阪与东京的铁路、公路之间,占据重要的地理位置……

b 京都的工厂制造机械工具、精密仪器和飞机部件……也制造无线电开火装置以及射击方向装置。

……②

g 和平时期的工业被改造用于战争:生产炸药和硝化纤维

(3)大学院校以及部分文化设施都位于旧皇宫的东部与北部,大部分的铁路与工业设施则位于南部与西部。

(4)建设:京都是一座典型的日本城市③,高密度的木结构居住区防火设施稀少;工业建筑也大多由轻型材料建造,例如石棉和金属薄片。

(5)大小: 矩形平面南北长4英里,东西宽2.5英里。主要工业区为3英里长、1英里宽。

(6)层数:城市的建筑大多不超过三层。

(7)屋顶覆盖:大约有40%的[城市]面积由屋顶覆盖。[7]

从这份备忘录可知,在投放原子弹的一个月前,京都仍然是原子弹轰炸的首要目标。这与当时日本已将相当规模的军工设施迁移至京都不无关系。

史汀生在1945年7月21日的日记中记录了他对格罗夫斯计划将京都作为原子弹轰炸目标的回应,坚称不愿将京都列为目标[8]。1945年7月22日,史汀生在日记中记录了他与杜鲁门总统的一次谈话,而这一次谈话最终确定了京都将幸免于核爆。这次谈话的结果在杜鲁门1945年7月25日的日记中也有提及:

这个武器将会在8月10日之前对日本使用。我告诉战争部长史汀生,我们的目标是军用设施和军人,而不是老弱妇孺。即使日本人是残忍、无情、疯狂的野蛮人,我们作为世界的领导,为了人类共同的福祉,也不应将如此可怕的炸弹投向日本的古都[京都]与新都[东京]。[9]55-56

以上史料显示,史汀生对保护京都的直接作用毋庸置疑。尽管如此,战后美国仍然流传着各种未经证实的说法,认为民间力量对这一军事决策可能产生过影响。例如,有人认为史汀生的表弟亨利 · 卢米斯(Henry Loomis)④在一次私人晚宴上说服了史汀生不要轰炸京都[2]16-17。哈佛大学的东亚专家费正清(John K. Fairbank)与赖世和(Edwin O. Reischauer)⑤都被认为曾直接向美国政府呼吁保护日本的文物与古迹[2]51。此外,美籍日裔社会活动家正冈优(Mike Masaoka)也被认为曾在1942年3月21日面见罗斯福总统,陈请美国政府保护日本的文化遗产[2]11。另外还有许多流传于民间的说法,试图将一些对日持友好态度的美国人与京都的幸存联系起来。这些说法或难以求证,或遭到本人的直接否认。战后美国历史学家对史汀生保护京都的动机之研究,很大程度上降低了这些坊间传言的可信度。

① 也就是上述目标委员会会议正式将京都列为第一目标的会议记录形成的18天后。

② c-f项为京都具体的军工设施位置,这里从略。

③ 此处英文原文为Jap city,含贬义。

④ 卢米斯曾在哈佛大学跟随著名汉学家费正清(John K. Fairbank)学习中国与日本的历史与文化。

⑤ 赖世和为美国知名日本问题专家,1943—1945年间曾在美国陆军部工作,负责翻译日本电码。

5 史汀生保护京都的动机

对于保护京都的动机,史汀生在他战后出版的回忆录中这样解释:

在杜鲁门总统的支持下,我将京都从目标名单中划去。虽然它具有重要的军事意义,但它是日本的古都,也是日本文化与艺术的圣殿。我们决定使京都免于原子弹的轰炸。我已批准了其他四个目标,包括广岛和长崎。[10]

按照上述事后解释,京都之所以幸存,是史汀生出于对其重要文化与艺术价值的考虑,而这恰恰也是京都最初被列为原子弹攻击目标的重要原因。史汀生本人的解释并未被战后史学家全盘接受。美国历史学者杰森 · 凯利(Jason Kelly)曾于2012年撰文[11]总结了战后美国历史学界对史汀生保护京都动机的三种主流解释:

第一种主流解释被凯利称为“道德派”(Moralist)。持这种观点的学者认为史汀生是活在另一个时代的道德主义者(moralist),他要协调个人秉承的道德原则与残酷的军事决策之间的关系。而决定保护京都这样一座文化古都,是他表达自己道德情感的最佳选择 [11]185。旅居京都的美籍日本学专家奥迪斯 · 凯瑞(Otis Cary)就是持“道德派”观点的代表学者之一。凯瑞分别在1975年和1978年用日文和英文撰写文章,详细调查了史汀生保护京都的过程[2]。他了解到史汀生本人曾于1926年和1929年两次到访京都。1926年10月2日,蜜月中的史汀生夫妇二人在京都的都酒店(Miyako Hotel)度过了一个晚上。对于这次蜜月对史汀生的影响,凯瑞解释道:“京都秋天的盛景,京都的庭院、寺庙和环绕的山丘显然给史汀生留下了深刻的印象,这般栩栩如生的印象也影响到他在20年之后作的决策。”[2]11因此,凯瑞认为史汀生之所以作出保护京都的决定,是因为他曾经被京都的文化魅力所征服。除此以外,凯瑞在文中也一再赞美史汀生的“知行合一”(integrity),并将他描述成一位“多愁善感的老人”。

第二种主流解释被称为“正统派”(Orthodox),持这一观点的历史学者认为史汀生作为杜鲁门总统的内阁成员,希望能理性地尽快结束战争,不想将日本逼入疯狂的绝境。

第三种主流解释被称为“修正派”(Revisionist),持这种观点的学者认为史汀生在二战末期已经预见到了冷战的到来,保护京都是出于对战后美日关系布局的考虑。

凯利本人倾向于后两种解释。他认为史汀生作为一名资深政治家,不会仅因个人经历而影响战略上的筹划考虑。正是基于后两种解释,凯利提出了“战略性保存”这一概念[11]200。即史汀生保护京都的动机,并非如他自己所说的,仅仅因为京都是日本文化与艺术的圣殿,而是出于战后战略筹划的需要。

笔者以为,与最初可能对京都实施的战略性轰炸相比,史汀生对京都的“战略性保存”正说明京都的战略价值将从战争时期“首要的军事目标”,正式变为战后重要的文化目标。而这样一个转变也直接催生了在日本广为流传的“华纳传说”。

6 罗伯茨委员会与“华纳传说”

兰登 · 华纳(Langdon Warner)是美国20世纪初最重要的东方艺术史及考古学家之一①。1927年梁思成在哈佛大学短暂研修期间,华纳还曾担任他的导师。与他在中国略有争议的形象相比,华纳在日本民众心中一直是京都与奈良的保护神。华纳的这一事迹因其传奇色彩,在日本被称为“华纳传说”(ウォーナー伝説)。

日本媒体的积极传播与报道使“华纳传说”在日本流传甚广。1945年11月11日,《朝日新闻》最先刊登了名为《谁拯救了古都?》(誰が古都を救つたか!)的文章,指出正是因为华纳的努力,才让京都与奈良幸免于战火[12]。此文一出便在日本国内引起极大反响。从1945年到1955年华纳去世之间,《朝日新闻》先后刊登了近十篇文章,宣扬华纳对京都的保护以及对日本文化的热爱与贡献。与此同时,日本艺术史学者也不遗余力地支持 “华纳传说”,著名艺术史学家、美术评论家矢代幸雄便是其中的代表。1957年,矢代幸雄在日本艺术评论杂志《艺术新潮》中发表名为《关于华纳清单——在日本被轰炸期间对文化遗产的救助》(ウォーナー · リストをめぐって——日本爆撃と文化財の救済)的文章。文中他坚定地认为,“华纳清单”的存在便是华纳保护京都的重要证据②[13]。此后,“华纳传说”在日本得到了更为广泛的认可。从20世纪50年代末至80年代,日本关西与关东地区先后建立了六处华纳的纪念物③。这些纪念物又进一步扩大了“华纳传说”的传播。尽管美国学者奥迪斯 · 凯瑞[2]与日本学者吉田守男[14]分别在20世纪70年代和90年代撰文澄清“华纳传说”的真相,但并未动摇此传说在日本的接受度。甚至日本广播协会(NHK)在2017年1月播出的纪录片《美术史学家的太平洋战争》(美術家たちの太平洋戦争)仍然继续宣传华纳保护京都的事迹。

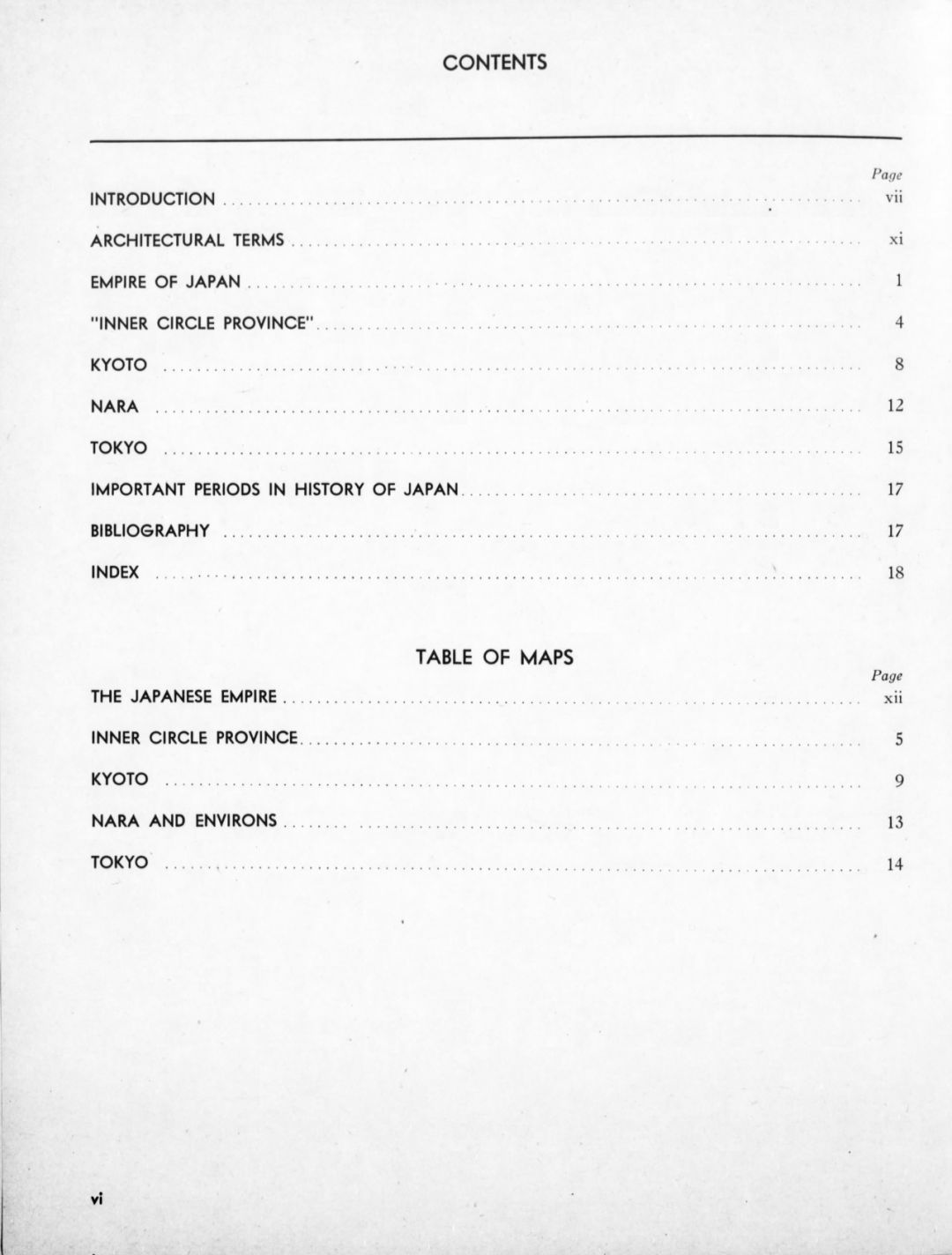

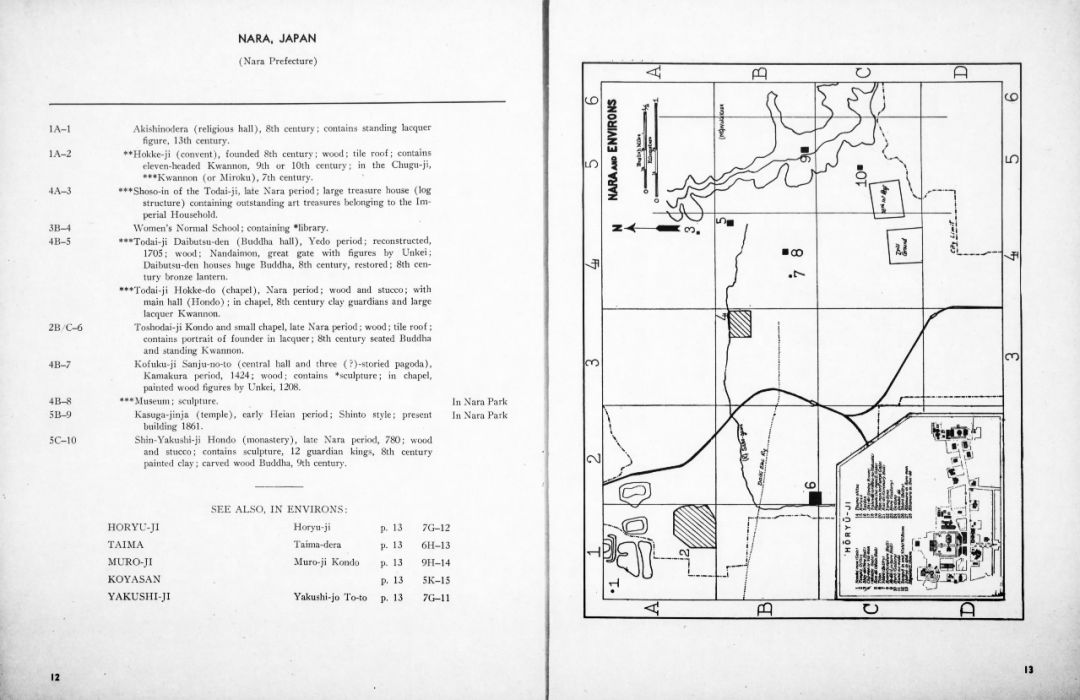

“华纳传说”之所以令日本学者与大众深信不疑,在很大程度上是因为美国罗伯茨委员会的存在,以及华纳作为委员会重要成员在战争期间所做的一些工作。罗伯茨委员会全称为“战区艺术与历史古迹保护抢救美国委员会”,是隶属于美国联邦政府的一个行政机构,旨在协调学者、艺术机构与同盟国政府对战区的文物和历史古迹进行最大程度的记录、保护与抢救。自委员会成立伊始,华纳便担任其远东地区的负责人④。在战争期间,罗伯茨委员会对日本文物与古迹所作的主要工作是编撰了陆军部的《民事手册:日本》(Civil Affairs Handbook: Japan)中“文化机构”一章(图 3)⑤。这份文件正式颁布于1945年5月,共30页,主要内容分为三个部分(图4):第一部分为日本文化与历史综述,其中配有出云大社、法隆寺和京都龙安寺庭院的插图,最后还附上日本建筑名词的罗马发音与英文的对照,特别注意区分了神道教与佛教场所;第二部分为日本全国历史古迹的名单,京都、奈良和东京这三座城市的古迹被单独列出,并分别绘制了标注古迹位置的地图(图 5)。第三部分为日本历史年表、参考资料等附属内容。这份文件在战后被矢代幸雄称为“华纳清单”。

图3. 《民事手册:日本》17A “文化机构”章节的封面(图片来源:美国国家档案馆藏)

图4. 《民事手册:日本》17A “文化机构”章节的目录页(图片来源:同图3)

图5. “华纳清单”中的奈良部分古迹名单与奈良古迹位置地图(图片来源:同图3)

这份文件中对日本文物古迹的记录,究竟是否影响了美军的对日作战计划?如果比较一下罗伯茨委员会同时期制作的《中国古迹地图与清单》,或可一窥端倪:首先,《中国古迹地图与清单》涉及了中国30个区域(省份)和25个城镇,无论区域与城镇大小,编撰者均绘制了详细的文物地图,并对每一处文物地图做了标注[15]40–47,这不同于日本版的“华纳清单”只附了京都、奈良与东京三地文物地图的情况;其次,已有直接证据显示《中国古迹地图与清单》是在十四航空队的指挥官陈纳德(Claire Lee Chennault)将军敦促下制作的,而且最后的成果也呈送给了十四航空队的指挥部[15]41–42。而在罗伯茨委员会的档案中,并没有证据显示此份《民事手册:日本》中“文化机构”一章对作战计划有直接影响。因此,这份“华纳清单”恐怕不能被作为华纳保护京都免受燃烧弹甚至原子弹轰炸的直接证据。此外,虽然这份“华纳清单”上也详细罗列了东京的古迹,但东京仍然因燃烧弹轰炸而遭到巨大破坏⑥。事实上,与日本学界、民众在战后对华纳极尽赞美之能事相比,华纳本人在战争中对日本文物古迹的态度则耐人寻味。1944年,华纳在给他的学生劳伦斯 · 史克门⑦(Laurence C. S. Sickman)的一封信中写道:

就日本来说,现在看来我们大有希望用一点象征性的武力就可以占领它,使其在经济上和物质上都陷于孤立,所以拯救[文物]的问题并不紧迫,最主要的破坏应当来自于占领日本之前处于敌对状态时炮弹的轰炸。这个问题将由日本人自己处理。日本有许多受过良好训练的专家,[他们所能提供的帮助]将远远大于我们所能提供的。⑧[16]

从这段话来看,虽然华纳在战争期间已经意识到日本文物古迹可能会遭受美军的威胁和破坏,但他认为保护日本文物古迹是日本专家的责任,并不觉得自己有必要直面美国政府机构进行干涉。尽管华纳确实曾效力于罗伯茨委员会,而罗伯茨委员会也确实对日本的文物古迹进行了一定程度的调查,但是无论是华纳本人还是委员会的工作均无法被证实与军事行动直接相关。对比罗伯茨委员会在中国的工作,可见委员会对同盟国(中国)与敌对国(日本)战区内文物古迹的关注度并不一致。

1995年,日本学者吉田守男撰写了题为《京都是原子弹爆炸的第一目标——华纳传说的真相》(《京都に原爆を投下せよ:ウォーナー伝説の真実》)[14]的专著,质疑“华纳传说”的真实性并寻找其流传的原因。吉田守男认为,所谓“华纳传说”是同盟军⑨军事占领日本时期一次成功的政治宣传,驻日盟军总司令部(GHQ)通过塑造华纳这一英雄形象,夸大罗伯茨委员会对军事决策的作用,从而美化盟军在日本民众心目中的形象⑩。

尽管“华纳传说”的真实性令人质疑,但其在日本战后的诞生与影响却恰恰反映了美国二战期间对京都实施“战略性保存”的正面影响。正如战争部长史汀生所期望的那样,“华纳传说”的诞生让战争期间对京都实施的“战略性保存”成为战后修复美日关系的立足点。选择华纳而不是战争部长史汀生本人作为故事的主角,进一步转移了日本民众对其身为战败国国民的注意力,凸显了人文价值对重塑战后日本社会的重要性。在这一点上,“华纳传说”与驻日盟军总司令部在战后日本实施的“去军事化”策略是保持一致的[17]73–80。事实上,驻日盟军总司令部统治日本时期,日本的电影、音乐、艺术、文学,甚至卡通,都在一定程度上执行着驻日盟军总司令部美化战胜国的文化政策[17]419–426。而将“华纳传说”与对京都的“战略性保存”相结合,无疑是其中最成功的案例之一。

① 华纳在1906—1952年间,先后18次到亚洲考察,并曾在1913—1917年间任教于当时的北京大学,并代表美国史密森学会(Smithsonian Institution)在北京筹办美国考古学校(American Archaeology School)。后因一战爆发而被迫中止。从1923年开始到他1950年退休为止,华纳一直在哈佛大学担任东方艺术与考古学教授。对于中国人来说,华纳最广为人知的“事迹”是他于1924年到达敦煌莫高窟,用化学胶水揭去二十多片壁画并带走一座唐代雕塑。这些“考察成果”现收藏于哈佛大学福格艺术博物馆。

② 关于华纳清单的原委,下文将详细阐述。

③ 这六处纪念物分别座落于法隆寺(1958年)、奈良阿倍文殊院(1959年)、京都灵山文化馆(1970年)、茨城大学(1980年)、会津若松市常胜寺(1981年)和镰仓JR火车站(1986年)。

④ 关于罗伯茨委员会的创立与运作,见参考文献[15]。

⑤ 美国哈佛国防小组(American Defense Harvard Group)作为罗伯茨委员会的前身,是由哈佛大学教授和波士顿当地有识之士在1940年成立,见参考文献[15]。担任哈佛小组主要成员期间,华纳开始编写远东各国的古迹清单 (List of Monuments) ,其中也包括中国,这些清单更类似于文物综述。在1945年5月发行的《民事手册:日本》即脱胎于华纳在哈佛小组运作时期所做古迹清单的日本部分。在完整版的《民事手册:日本》发布之前,罗伯茨委员会在1944年的7月与8月分别发布了两份较早的版本。

⑥ 1945年3月10日与5月25日两天,日本东京受到了最具破坏性的非核空袭,先后造成近20万的人员伤亡,东京城市建筑被毁近半。见参考文献[1]。

⑦ 史克门在战争期间担任美国(驻华)空军军官,曾与梁思成合作编写《中国古迹与清单》,见参考文献[15]。战后他成为美国堪萨斯纳尔森艾特金博物馆东方部主任,是知名东方艺术收藏夹与博物馆学家。

⑧ 该信件收录于《战区艺术与历史古迹保护抢救美国委员会记录》,即参考文献[16]。

⑨ 同盟军占领日本时期的军政府全称为“联合国军最高司令官总司令部”,英文惯例性称为General Headquarter,常用缩写为GHQ,最高总司令为麦克阿瑟将军。GHQ是1945年到1952年日本的实际统治机构。

⑩ 吉田守男在1995年出版这份研究或许也带有一定的政治背景。1985年签订《广场协议》后日本经济出现停滞,美日关系亦有所恶化,20世纪90年代中期正值日本“失去的十年”。

7 结语

京都作为日本最重要的文化遗产与历史名城,其在二战前后的经历,反映了文化遗产的价值与军事外交策略制定间的微妙关系。在战争时期,京都因其重要的文化价值,最先成为美军原子弹轰炸的一号目标。而后因为政治家史汀生对战后世界格局与美日关系的考量,对京都实行了“战略性保存”,使其躲过了致命的军事打击。最后,通过将兰登 · 华纳塑造为京都的保护人,再一次将对京都的“战略性保存”成功转化为战后的正面宣传。“华纳传说”在日本之所以经久不衰,也是因为其强调了文化遗产超越民族利益与军事争端的价值,同时有助于重建战后日本社会的信心。

值得注意的是,在二战期间,京都还未被明确划为“世界遗产”,当时美国官方对京都的文化与历史价值的描述,还显得相当零散。例如,杜鲁门总统和史汀生都将其称作“日本的古都”(old/ancient capital of Japan),史汀生同时也将京都描述为“日本艺术与文化的圣殿”(a shrine of Japanese art and culture),曼哈顿计划将京都称为“日本的知识中心”(intellectual center for Japan),而罗伯茨委员会则将日本的文物古迹统称为“日本的文化场所”(cultural institutions)。1994年,京都与附近的宇治和大津城以“古京都遗址”的名义正式列入世界遗产名录。京都在二战前后的命运,以及它在国际战略中的价值,或许预示着文化遗产这一概念将在不久之后正式进入国际政治的视野。

(感谢森田美树博士对本研究的帮助)

参考文献

[1] MEILINGER P S. The B-29 Air Campaign Against Japan[A]// DENNIS P. 1945: War and Peace in the Pacific: Selected Essays. Canberra: Australian War Memorial, 1999: 65-81.

[2] CARY O. Mr. Stimson’s “Pet City”: The Sparing of Kyoto, 1945; Atomic Bomb Targeting: Myths and Realities[M]. Kyoto, Japan: Amherst House, Doshisha University,1987.

[3] Department of Air Force. This Map of Japan, Dec. 1945[A/MD]. Record Group 342. Maps, Charts & Drawings; Japan; East Asia; FH; Black and White and Color Photographs of U.S. Air Force and Predecessor Agencies Activities, Facilities, and Personnel - World War II. College Park: National Archives at College Park, 1945.

[4] GROVES L R. Now It Can Be Told: The Story of the Manhattan Project[M]. New York: Harper, 1962.

[5] Summary of Target Committee Meetings on 10 and 11 May 1945, May 12, 1945 Correspondence (“Top Secret”) of the Manhattan Engineer District, 1942-1946[A]. Microfilm M1109,Roll 1,Folder 5D, Selection of Targets. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1980.

[6] MALLOY S. Atomic Tragedy: Henry L. Stimson and the Decision to Use the Bomb Against Japan[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2010.

[7] Kyoto, July 2, 1945, Correspondence (“Top Secret”) of the Manhattan Engineer District, 1942-1946[A]. Microfilm M1109, Roll 1, Folder 5D,“Selection of Targets”. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1980.

[8] STIMSON H L. The Henry Lewis Stimson Diaries in the Yale University Library[Z]. Edited by Herman Kahn, Bonnie Collier and Pauline Goldstein. New Haven: Manuscripts and Archives, Yale University Library,1973.

[9] TRUMAN H S & FERRELL R H. Off the Record : the Private Papers of Harry S. Truman[M]. New York: Harper & Row. 1980.

[10] STIMSON H L. On Active Service in Peace and War[M]. New York: Harper and Brothers. 1948.

[11] KELLY J. Why Did Henry Stimson Spare Kyoto from the Bomb: Confusion in Postwar Historiography[J].Journal of American-East Asian Relations,Vol.19 (2012) Issue 2: 183–203.

[12] 誰が古都を救つたか! [N]. 朝日新闻.1945-11-11.

[13] 矢代幸雄. ウォーナー·リストをめぐって——日本爆撃と文化財の救済[J]. 芸術新潮, 1957, 8(12): 287-295.

[14] 吉田守男. 京都に原爆を投下せよ:ウォーナー伝說の真実[M]. 東京: 角川書店, 1995.

[15] 左拉拉. 中国历史古迹保护的战时合作——罗伯茨委员会在华活动考(1944-1945)[J]. 建筑遗产, 2016, 4(4): 38-51.

[16] United States National Archives and Records Administration. Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas, 1943-1946[Z/OL]. Washington, DC: National Archive and Records Administration, 2007.

[17] DOWER, JOHN W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II[M]. New York: WW Norton & Company, 1999.

本文选自《建筑遗产》2018年第2期(总第10期)

作者|左拉拉

左拉拉,美国海军学院(安纳波利斯 21402)助理教授。

校对|刘涤宇

版面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。