深度阅读

从西藏到巴米扬—兽医、考古学家、少数派的报告

2017-02-03 俱物头花 丝绸之路与阿富汗宗教考古美术

这是我在农历马年写的一份读书笔记,书籍某种意义讲也是埋葬往事的地方。阅读到这些书籍资料的时间,我不知道确切是何年何月的事情,只知道记忆模糊的与自己同在,这是我作为一个门外汉在努力了解研究巴米扬遗址时,在一些人的帮助下浓缩出来的一笔感情,涂抹在那些观看灰白单调的考古报告的生活画面上。

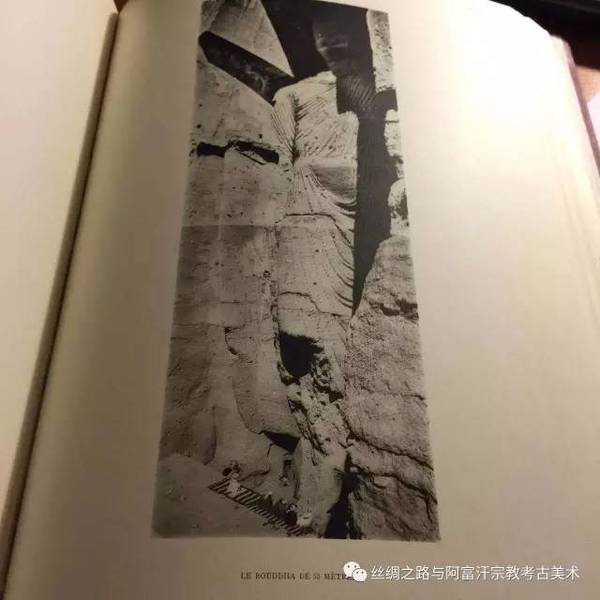

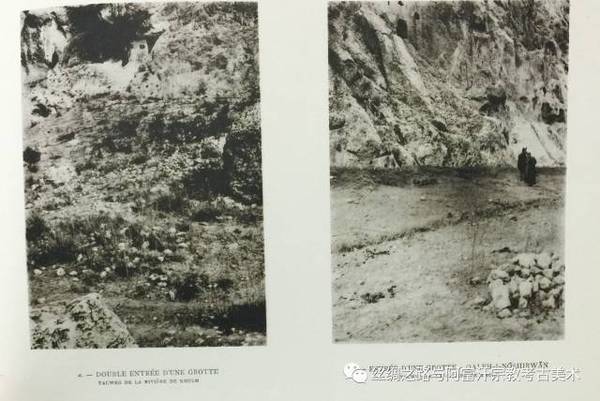

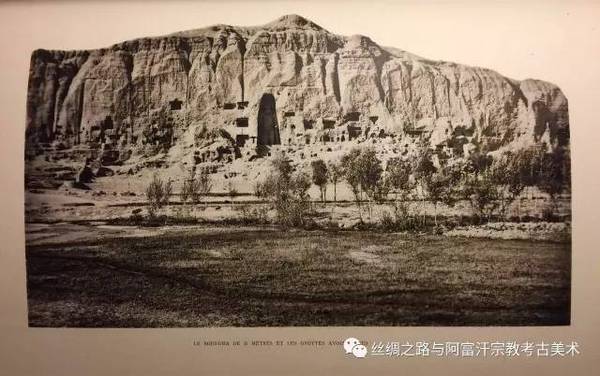

法国考古学家哈金(J. Hackin,1886-1941)在阿富汗考古学艺术史上是一位重要的人物。哈金原出生在卢森堡(Luxembourg),参加过一战获得荣誉后入籍法国。在法兰西学院高等美术研究所攻读博士期间是研究藏语和梵文的,辅修考古学,哈金在阿富汗前后工作跨度将近18年,考古领域从新石器到伊斯兰时期,努力构建了阿富汗初步的考古学文化史,在1928年出版了第一本巴米扬石窟的调查报告,揭开了阿富汗佛教考古美术新篇章。

但出人意料的是,在哈金之前、早期踏查阿富汗的探险家们,经常倾向于将巴米扬与相隔甚远的西藏联系起来考虑,由于山脉高原的阻隔一般人是无法看到这两个地区的文化景观。近代史上西藏的宗教生态引起的神秘主义、探险热潮,也都与那个时代的英帝国的地域扩张、地缘政治、贸易殖民等因素纠缠在一起。

这也是殖民主义大时代下英帝国疆域扩展的必然,从印度到西藏、中亚,19世纪那个持续扩张的英帝国势不可挡,英属东印度公司也沿着古代粟特人、波斯商人的传统接力棒路线上,开启新的商业探索。商品推销员、军队间谍和传教士形形色色的人怀着不同的目的让这些古老的道路上重新渐渐繁忙起来。同时,军事和经济利益催生的文化需求也产生了,官员和学者们都迫切的想了解这一地区的语言文化历史。

其实这些地域一直不是陌生的存在。欧美藏学家们都知道藏学是在什么背景下兴起的,欧州工业革命后人们对于传统中世纪宗教文艺氛围的眷恋、并且在遥远的亚洲西藏的再发现原生态信仰后,宗教情节和人文知识的渴求也是探险发现原动力之一。

当然相对于那个时代的“藏学热”,哈金并没有太深刻的影响力,拿到了一个称职的学历、在集美博物馆工作时整理报告很多西藏文物、藏传佛教文物和神话传说,学有所用,研究学力平平。他最重要的成果还是对于巴米扬等中亚遗址的数次研究,开辟了世界宗教考古学艺术史的新领域。

1928年在哈金编撰的正式第一本巴米扬佛教考古报告中,William Moorcroft (1767~1825)是第一位考察记录巴米扬石窟的英国人,尽管Moorcroft当时在英属东印度公司的正式身份是兽医,但这似乎并不影响哈金对于Moorcroft从事人文探险和考察研究的肯定。

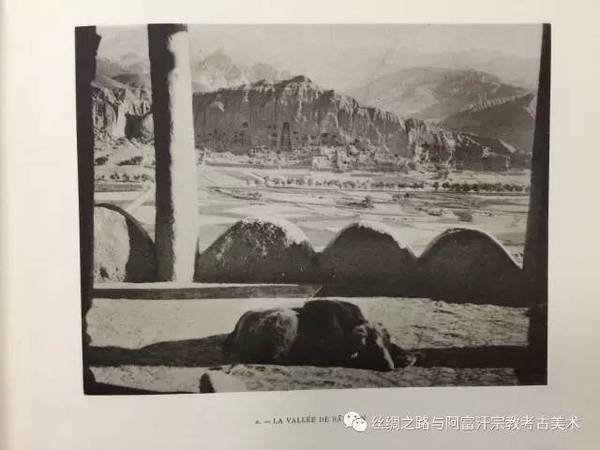

当时Moorcroft的主要任务是竭力为东印度公司寻找亚洲最优良种马—用来繁殖交配欧洲战马和商业用马,这是他的专长。Moorcroft听信欧洲古籍中马可波罗所记载的千里马传闻,相信遥远的东方、尤其是中亚地区还存在着这种千里马,这也是那个时代人们的传统感觉。Moorcroft阴差阳错在找寻成吉思汗曾使用过马匹时,巡着古代道路来到丛山峻岭中的阿富汗巴米扬山谷,他也立刻被几十米的巨像震惊了,山谷中大大小小的石窟和壁画让他开始着迷。尽管当地居民都已经不知道这些巨像的具体含义,关于任何历史资料文献都没有出现记载的情况下,反而因为没有确切的感知信息而更刺激了他的骑士探险精神,这个宏大的遗址让他所有的神经都兴奋紧绷起来。

不知道当时Moorcroft是否思考了多久,或者是瞬间产生了莫名奇妙的使命感。后来Moorcroft的人生轨迹改变了,他不再是属于欧洲的忠于职守的职员军人,他觉得自己是属于中亚这片土地,他开始了关于阿富汗古代遗址的探险调查旅程。

初心改变了,但似乎更有意义。

尽管Moorcroft需要声称一边为东印度公司推销商品和收集马匹信息,而且这是他的主要业务,他必须想办法让领导给他更多的时间和支持。甚至他还想到了需要渲染俄国势力入侵中亚的威胁论,让大英帝国官员们在中亚策略上更加重视这一区域,而使上司会更重视他的调查。在这些表象信息下,实际也许是他着迷上这些异域神秘景观,他努力分析研究这些遗址的属性。

因为机会和理想就是这样,如果得到了再失去,总是比从来就没得到更伤人心。作为一个欧洲人,在没有充分认识佛教的前提下,他囤于学识不能作为,所以他需要不断的旅行中亚各处开拓视野,在伊斯兰化千余年的阿富汗寻找失落的佛教文明。后来,Moorcroft在文字笔记中成为第一个判断巴米扬为佛教遗址的人,凭借的是他过往的西藏视觉经验。这个有意义的判断,也算是巴米扬遗址的早期研究进程中的一座纪念碑,在那个信息混沌的时代,阿富汗本身没有历史文献,欧洲人在零星局限的钱币学和古物学证据也提供不了判断巴米扬遗址属性的理论支持。

也许现在认为判断一个遗址属性是件简单的事情,但请在自以为是的认为中、想象一下当初自己婴儿学步的情景吧,任何初始的研究都是如此一样柔弱不堪。

如果不去嫉妒的想荣誉为何会属于Moorcroft,如果假设读者自身活在那个年代...... 当真,如果溯源说Moorcroft因为其在做兽医之前他是受过一定知识教育,当初Moorcroft在选择职业时如果不是因为瘟疫席卷降临在自己的家乡,需要Moorcroft去承担责任、拯救家乡农场的牛马时,Moorcroft也许不会放弃学习人类医学而学习动物兽医,他也许早就成了受人尊敬的治人的外科医生。尽管即使这样,Moorcroft也是第一位远渡到法国拿到兽医执照的英国人,在英国开设第一个马匹医院和拥有几项发明专利,造福乡邻。衣食无忧后,正义感十足的Moorcroft参加反对拿破仑入侵欧洲的军队,主动提供粮草马匹,支援战斗。Moorcroft也因为这些志愿慷慨的活动而被军队上司赏识,邀请到英属东印度公司担任军队马医。Moorcroft虽放弃了自己在英国牛津的产业,却也可以在印度领到更高薪酬。

这些好像也并非是Moorcroft的完全主动自愿选择,而是不断在机遇中调整自己的人生,原来“初心”混乱过很多次。

后来,Moorcroft到了印度后,工作兢兢业业,在一段勤勉工作且小有成就后,不愿偏安于体制内生活的Moorcroft开始寻找一些人生梦想了。 Moorcroft主动提出要为东印度公司去寻找更优良的种马,因为在那个年代马匹是在亚洲最宝贵的交通工具。

他凭借一些传闻知识,将首个探险目的地确定为西藏,一路颠簸到达藏区后,Moorcroft凭借着医术和人格获得了当时敌对英国人的藏族人士的信任,并且学会藏语、了解部分西藏的艺术,西藏的佛教景观深深的印在了他的心灵深处,也是据此判断巴米扬遗址是佛教遗址理论的来源。

当他在离开西藏后,继续以后的中亚旅途中遇到身无分文却坚持寻找古匈牙利语的起源在西藏、失败的匈牙利语言学家A.Csoma时,Moorcroft似乎看到了自己的影子,他们觉得可以一些做些事情,他们共同编撰了第一部英藏字典,这被一些学者认为是藏学的正式研究开始。Moorcroft继续游历在没有尽头的中亚的崇山峻岭中,在翻山越岭的那一边,他还不知道还有巴米扬还在孤独的等待着他的发现。

之后,Moorcroft一直在行走和探险的道路上,几乎花干净了所有的积蓄、低价变卖了所携带的商品,坚持走完了阿富汗大部分的历史地域,这些遗址在他的笔记下都鲜活的出现在世人的眼前,确切的说出现在欧洲书房中的学者面前。

或许,有些感动,Moorcroft在日记中当时没说,以后也一直没说,只在人生路上继续走着。

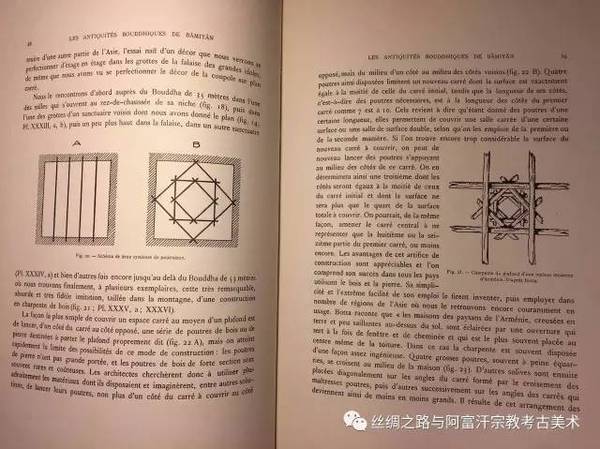

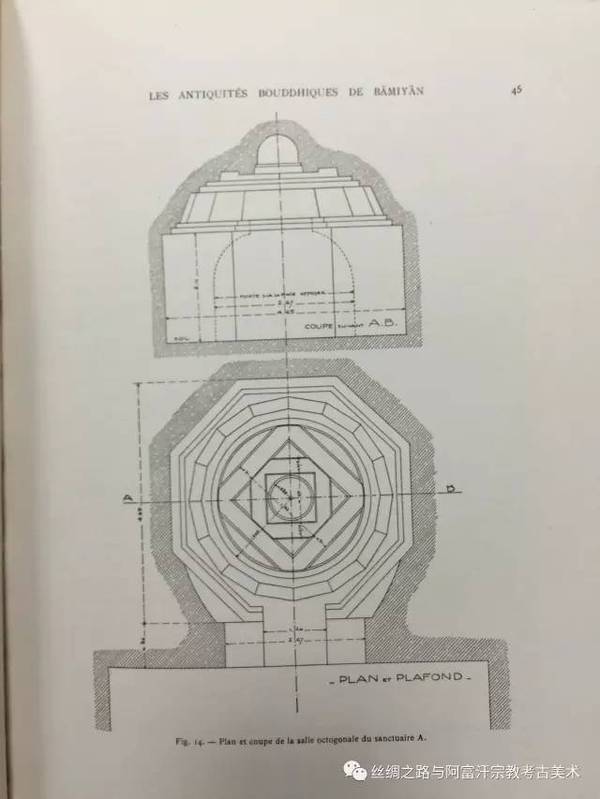

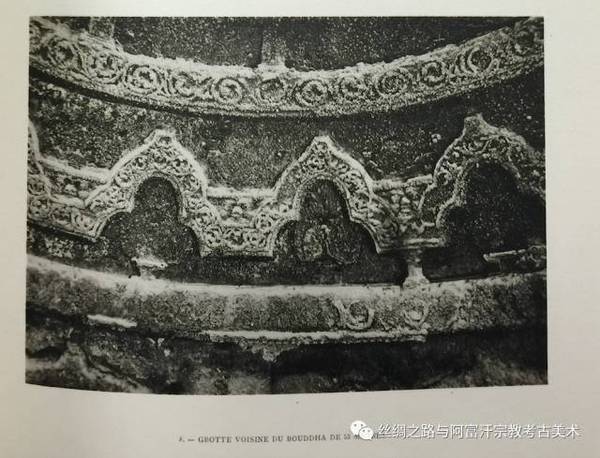

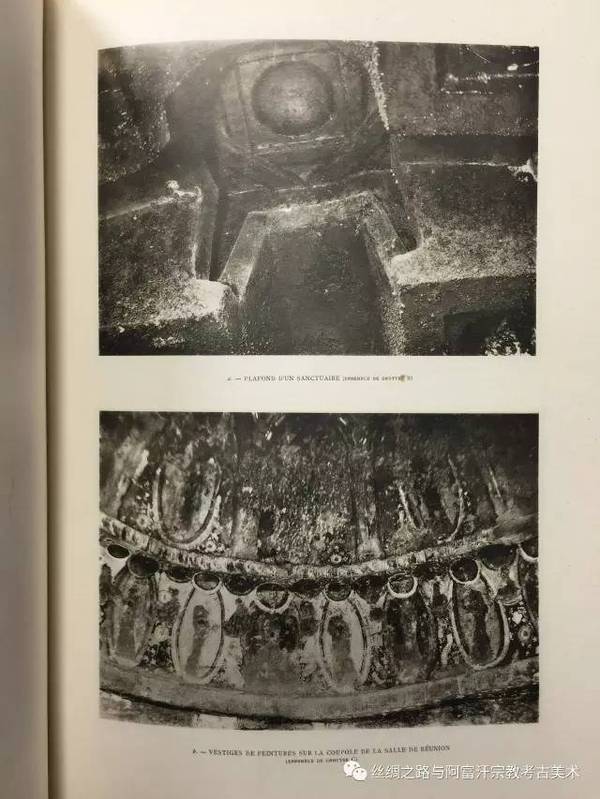

尽管Moorcroft 的生命历程中还有很多个第一,比如说在佛教美术研究上,他第一个判断巴米扬东大佛是释迦像,第一个通过巴米扬一些洞窟藻井建筑细节判断与后期密宗曼陀罗艺术相关,这些在以后的佛教美术研究中已经被大家肯定。

相对比于这些成就,但他的身份却始终是个兽医,那个注重身份、地位、阶层的年代,他的成就很快在死后、大部分的成就都会被前面冠以 “SIR” 爵位的人取代泯灭;Moorcroft 的经历和事例只出现在少数文艺青年的腔调中,而且腔调不一;在死了16年后,Moorcroft的游记被出版了。

陆陆续续、反反复复中,英国人的风评也发生了些许变化,尤其是经历三次对阿富汗战争失败之后,更需要认清这个地区的民族文化特性。那个年代与当下也某些相似,有些学术研究高度也要看其人屁股位置坐的高不高、权势够不够显赫、多么滑稽却也不乏人去肯定。

但在Moorcroft 生命的最后时刻绝不会想到如此戏虐:他因山地旅行染上高原病,缺乏医疗保护条件下、仍然冒死前行在中亚山地,他死时最好的遗产就是一个羊绒披肩,最好的助手也同样染病罹难,除此之外就是他们的笔记了。他们死后东印度公司六亲不认,商业无情—结果是最重要的衡量。

因为Moorcroft 的坚持考察旅行已得罪所有人,官方认为委派给Moorcroft 的每一个使命元素都是失败、浪费、毫无价值和失去意义,Moorcroft 没有能为东印度公司带来良好的收益,也没能为英帝国带来殖民战争所需要的情报,在上个世纪之初英国人在阿富汗吃尽了苦头,这些又被后来的俄国人入侵阿富汗在1980年代学到的教训如出一辙。

因为阿富汗一直是个神奇的无主之地,历史上是,现在也是。

读书写作是埋葬往事的方式,书籍和阅读也是连接人们思想的永恒力量,也会看到人类情感的普遍体验。100年后法国开启正式的阿富汗考古学研究的时候,哈金肯定知道这个故事。当哈金还没有进入中亚腹地前,当哈金枯坐在博物馆面对西藏和亚洲古物撰写的文章时,尽管论证优秀却缺少更多启示意义。做亚洲佛教研究也不仅是坐在博物馆板凳上坐出来的,哈金的好见解要等到参与大部分的田野考古工作后而更加精彩。世界文明的十字路口阿富汗,拥有太多的未知之谜等待学者去探索。

所以哈金1926年参与编辑第一本巴米扬考古报告中的先学调查史料和参考文献时,哈金和伯希和商议后一起写下了Moorcroft的考察游记见闻,以后学术史上Moorcroft 关于巴米扬的访问记录始终是第一笔,所有后来的研究者都见证这位英国兽医的伟大。

这就是一个英国兽医与法国考古学家的故事,他们曾先后学习过藏语、考察过巴米扬,穿越时空两人的兴趣和路线重合在一起,让我们看到了不同的人生。在古今丝绸之路上,能被记载的人总是少数,死不足惜的生命面前对浩瀚的自然,更多的则是被选择性遗忘。哈金也知道Moorcroft 游记中其他所犯的思考和研究错误,但哈金更看重Moorcroft 的价值。

因为不要苛责那个兵荒马乱年代的烛火式启明的研究,即使在当今社会任何研究都不是一成不变。在黑暗的夜点亮烛光不止需要智力、还需要勇气、正气,这些气体可能会穿越时代到达我们所在的当下。

吾国的马年很快过去了,这个马医的故事让人感怀:也许伟大不是最早、最先、最高,也不是第一个、首次、初始,这些都是人为的虚妄,伟大也许就是在人生际遇中,遇到了一些不平常却吸引自己的东西,自己会为此做出了一定的舍弃,常人看到的是愚蠢与笑话,自己却为兴趣进行到底的坚持,忘记了这个时代氛围的气体,去做自己的少数派。