书籍资料库

| 史前黄河流域与印度河流域的文化互动

施兰英1 水 涛2 向其芳3

Mazhar Alam4 汤惠生1

(1. 河北师范大学 2. 南京大学 3. 湖北省文物考古研究院 4. Lahore Ethnographic Research Center)

巴基斯坦地处西亚、西南亚、南亚、中亚等古代文明交汇的十字路口,是古代丝绸之路上重要的节点,区域内的印度河流域曾经产生过著名的以哈拉帕(Harappa)文化为代表的印度河文明,特别是20世纪末以来在俾路支斯坦发现的近一万年前的玛哈伽(Mehrgarh)文化,不仅被认为是南亚文明的最早起源地,同时也是古代世界里主要的文明中心之一。这里同时也是佛教的诞生与早期传播的重要区域,历来为全世界的考古学家研究的热点。经过2016、2017和2018年连续三年的努力,最终于2018年3月20日我们获得了巴基斯坦旁遮普省考古总局(Directorate General of Archaeology)所颁发的发掘执照。旁遮普省考古总局给了我们5个地点让我们选择,2018年4月下旬经过实地勘察后,选定位于伊斯兰堡和塔克西拉之间的巴哈塔尔(JhangBahatar)的土墩遗址作为我们的发掘地点进行发掘。值得一提的是,这是我国在巴基斯坦境内对世界著名的哈拉帕文化遗址首次进行独立发掘。

对巴哈塔尔遗址的发掘,也是在一带一路背景和视野下进行的考古学研究。哈拉帕文化与埃及金字塔一样著名,且与我国史前文化有着紧密的互动关系,在中国政府实施一带一路的经济策略下,积极介入世界著名的考古学文化的发掘和研究,是中国学者在世界上争取话语权的必经之路,也是中国考古学家的一份责任与职守。从一方面来看,自古以来中国的黄河流域文明与巴基斯坦印度河文明都是古代文明的重要发源地;另一方面来看,中国与巴基斯坦是一带一路最主要的战略伙伴之一。在境外考古中,考古人员更多的是作为文化的使者或先行者的角色,对于增加两国文化间的相互理解与信任有积极的推动作用。

一、地理环境与地方历史文化

印度河是巴基斯坦最主要的河流之一,也是巴基斯坦重要的农业灌溉水源。巴基斯坦著名考古学家哈桑达尼(Ahmad Hasan Dani)说过,印度河是连接印巴次大陆和中国的一根纽带。印度河发源于海拔约5500米的西藏西南部,其上游的朗钦藏布(亦象泉河)和噶尔藏布(帐篷河)都在我国西藏境内。就在我们发掘地点所在的阿托克(Attock),喀布尔河汇入印度河,然后南下切穿盐岭进入旁遮普(Punjab,旁遮普语,意思是“五河之邦”)平原,与其他河流一起造就了富庶的旁遮普平原。

巴哈塔尔遗址坐落在塔克西拉谷地(Taxila Valley)。该谷地有印度河等河流流过,土地肥沃,自古就是人类居住繁衍之地。塔克西拉谷地于1980年被联合国教科文组织列为世界遗产,特别是其间的四处古代定居遗址,“揭示了印度次大陆五个多世纪以来的城市演变模式”。该连环遗址包括一些史前遗址、古迹和其他历史名胜,除了在比尔(Bhir)、萨拉卡拉(Saraikala)、西尔卡普(Sirkap)和西尔苏赫(Sirsukh)的4个定居点外,它们还包括其他总数为18个的史前和历史文化遗迹、墓葬、建筑及洞穴等。

这里最早的文化就是距今5000年前的哈拉帕文化。哈拉帕是巴基斯坦旁遮普省的一处小镇地名,位于萨希瓦尔(Sahiwal)以西约24千米处的拉维河畔(Ravi River)。哈拉帕文化是印度次大陆已知的最早的城市文化,最早英国考古学家昆宁汉爵士(Sir Alexander C.Cunninghan)、马歇尔(John Marshasll),以及印度考古学家巴纳吉(R.D.Banerji)等在19世纪末20世纪初在哈拉帕、摩亨佐·达罗(Mohenjo-daro)等地开展考古调查和发掘,最终以哈拉帕来命名整个印度河谷的早期文明。1920年,潘迪特·达亚·拉姆·萨尼(Pandit Daya Ram Sahni)第一次在旁遮普邦的哈拉帕调查和发掘该文明,并遵循用首次发现该文化的地名来命名该文化的传统,使用哈拉帕文化来定义该文化。1946年,英国考古学家莫尔蒂默·惠勒(Mortimer Wheeler)在他的发掘报告中首次正式使用哈拉帕文化一词。不过到了1953年,惠勒将其书名改为“印度河文明”(Indus Civilization),所以后来学者们往往用“哈拉帕文化”和“印度河文明”来并称同一种考古学文化。不过印度次大陆的考古学家们宁愿称其为“印度河—萨拉斯瓦蒂河文明”(Indus-Saraswati Civilization),因为该文明早期的分布范围已远远超出了印度河流域,扩大到东部的萨拉斯瓦蒂河一带[1]。到2002年,据统计有1000多个成熟的哈拉帕城市和居住遗址,其中不到100个被挖掘。被发掘的哈拉帕文化遗址中最为著名的五个是:旁遮普的哈拉帕(Harappa)、信德的摩亨佐·达罗(Mohenjo-daro)、古吉拉特多拉维拉(Dholavira)以及乔利斯坦(Cholistan)的甘那里瓦拉(Ganeriwala)和拉吉伽利(Rakhigarhi)。

就目前的考古资料来看,塔克西拉谷地已被发掘的最早人类定居地点是位于塔克西拉博物馆西南方2千米处的萨拉伊·霍拉(Sarai Khola)遗址。该遗址最早从公元前3千到前2千年初的中后期开始被使用。出土有磨光石斧、细石叶等;此时的陶器已使用陶轮,陶器中红陶占多数,有的饰黑白彩、有的器表被磨光、有的施陶衣或抹以泥浆。根据出土器物的风格与特征及其碳素测年,这个遗址属于哈拉帕文化的第二期科特·迪吉(Kot Diji)类型。很多反映贸易的出土物品将这种文化与相关的区域文化和遥远的原材料来源联系起来,包括青金石和其他制作珠子的材料。此时,人们已经驯化了许多农作物(包括豌豆、芝麻、枣子、棉花、大麦)以及包括水牛在内的动物。公元前2600年,早期的哈拉帕社区变成了大型的城市中心,成熟的哈拉帕阶段就是从那里开始的。最新的研究表明,印度河流域的人们从村庄迁移到城市。

印度河文明显然是由邻近地方或古时的村庄演变而来。采用美索不达米亚的灌溉农耕方式,一则有足够的技术在广阔肥沃的印度河流域收获作物,再则可控制每年一度既会肥沃土地又会制造祸患的水灾。新文明一旦在平原区取得立足点并能应付切身的温饱问题,人口数量增加,下一步当然是沿着大河道两侧向前扩展。虽然零星的商业在此出现过,人们仍有赖农业为生,除了栽种小麦和六棱大麦外,考古学家们也找到了饲料豆、芥末、芝麻以及一些枣核和些许最早栽植棉花的痕迹。驯养的动物有狗、猫、瘤牛、短角牛、家禽等,还可能饲养过猪、骆驼、水牛。象可能也被驯养,象牙的使用颇为普遍。由于冲积平原没有矿产,矿物有时自外地运来。黄金由南印度或阿富汗输入,银和铜自阿富汗或印度西北(今拉贾斯坦,Rajasthan)输入,青金石来自阿富汗,绿松石来自伊朗,另有似玉的白云母来自印度南部。

公元前一千年间,阿契美尼德人入侵到印度河流域。考古发掘表明,整个塔克西拉地区在公元前6世纪被阿契美尼德帝国所统治。

公元前4世纪,这个地方处于孔雀王朝(Mauryan)时期,塔克西拉是在古老的“皇家高速公路”沿线的战略位置建立的,该公路将古印度摩揭陀国孔雀王朝的首府华氏城(Pāṭaliputra)、古城白沙瓦,犍陀罗王朝的首都普塔卡尔萨瓦(Puṣkalāvatī),经克什米尔、大夏(Bactria)以及曾经是贵霜王朝的夏都迦毗尸(Kāpiśa),最终至中亚全部联系起来。在过去的几个世纪里,塔克西拉多次易手,许多帝国都在争夺它的控制权。

公元前2世纪,塔克西拉被大夏的印度—希腊王国吞并。印度—希腊人在塔克西拉河的对岸建立了一个新的首都西尔卡普(Sirkap)。在这个新时期受大夏—希腊统治。

公元前90年左右,统治塔克西拉的末代大夏希腊国王被印度—斯基泰酋长毛斯(Maues)推翻。稍后印度帕坦王国(the IndoParthian Kingdom)的创始人贡多法尔(Gondophares)于公元前20年征服了塔克西拉,将塔克西拉定为他的首都。

大约在公元50年,希腊新比塔哥利亚哲学家阿波罗尼乌斯的泰亚纳据称访问了塔克西拉,他的传记作者费利斯特拉图在大约200年后写到,作为一个建立在对称计划之上的防御城市,大小类似于尼尼微,现代考古学证实了这一描述。公元76年的铭文表明,在库申帝国的创建者库朱拉·卡德菲斯从帕提亚人手中夺取这座城市后,库申城就已处于库申统治之下。伟大的贵霜统治者卡尼什卡后来建立了锡尔苏克,最近的一个古老的定居点就在塔克西拉。

公元1世纪,迦腻色伽一世(KanishkaⅠ)建立了他的贵霜王朝,塔克西拉归属于他。

公元4世纪中期,笈多王朝在东犍陀罗的领土上兴起了,塔克西拉成为众所周知的贸易中心,开展包括丝绸、檀香、马、棉花、银器、珍珠和香料等贸易。正是在这段时间里,这座城市在印度古典文学中占据了重要地位——既是文化的中心,也是军事化的边境城市。也正是在笈多王朝,中国朝圣者法显来到了塔克西拉。

公元405年到411年,法显访问过此地,《佛国记》称塔克西拉为“竺刹尸罗”,或“截头”,因为佛陀在这里生活时“把他的头给了一个人”,故名。这个时期佛教十分兴盛。公元520年,中国的朝圣者宋云访问这一地区时,所见便大不相同了。西北印度的大部已为嚈哒人(白匈奴)所统治,这时的国王是印度什叶派王(Hindushahiyya King),“立性凶暴,多行杀戮,不信佛法,好祀鬼神”(《洛阳伽蓝记》)。后来的嚈哒统治者米希拉库拉对佛教更是无情打击,出征幼日王失败后,他在犍陀罗“毁串堵波,废僧伽蓝,凡一千六百所”。

公元630年,玄奘来到塔克西拉,他在《大唐西域记》中将塔克西拉译作“呾叉始罗”,梵文意为“石雕之城”,书中描述道:“地称活壤,稼穑殷盛。泉流多,花果茂。气序和畅,崇敬三宝”,“伽蓝虽多,荒芜已甚,僧徒寡少”,往昔的繁荣景象已无处寻觅了,书中提到他去拜访过一片荒凉、半荒废的塔克西拉,只有少数僧侣留在那里。他补充说,该王国此时已经成为克什米尔的一个附属国。按照玄奘的记载,昔日的贵霜统治遗迹已经不存在了,本地也不存在纷争了,整个地区被克什米尔来的人统治着,但是塔克西拉的人民仍然是佛教徒。

二、发掘介绍

巴哈塔尔遗址位于巴基斯坦伊斯兰共和国伊斯兰堡近郊的阿托克市,地理坐标为北纬33°41′15″,东经72°41′46″,海拔为480米(图一)。很多哈拉帕遗址都呈现出土墩形态,巴哈塔尔遗址也是一处土墩形态的史前遗址,直径约80米,现存高度约11米,遗址现地面上可以看到密布的陶片和石块等。这种土墩遗址是被人类长期居住以后所遗留下来的生活垃圾堆积所造成,也就是说多少代人居住在这同一地点,住宅建了毁,毁了又建,多少年之后便形成了这样一种土墩或高台。这种土墩遗址最早出现在西亚地区,是西亚地区典型的早期遗址堆积,后来在中东、中亚、乃至东欧也很常见。这种土墩有的可高达30米,像截了尖的半椎体。这种土墩遗址一望即知是农业部落,一般周边灌溉系统很发达。我们所要发掘的巴哈塔尔就是一个大土墩,这种土墩英语称“mound”,也就是“Depe”“Tepe”或“Tibba”,指的是一种人工堆积的大土堆。斯坦因在他的“Ruins Ancient and Modern”一文中将其称为“mesa”,认为是古代人们用于居住的,其地面上散见的彩陶片斯坦因认为是铜石并用时代的[2]。

图一 巴哈塔尔遗址地形图

根据地面陶片和土墩剖面的堆积情况,以及以往的调查材料来看,土墩上部堆积为历史时期的遗存,大约8—10米以下开始出现哈拉帕文化的堆积层。根据已发掘出土的大量的陶器、石器、铜器、玻璃以及费昂斯(Faience)等来看,该遗址时代最早为在哈拉帕文化科特·迪吉类型(Kot Diji Phrase,c.2800BC-2600BC),经过吠陀时代(Vedic Civilisation,c.1500BC-522BC)到孔雀王朝(Mauryan Empire,c.300BC-200BC)。是一处史前时期到历史时期的聚落遗址,上部主要是伊斯兰时期至近代的遗存,下部为哈拉帕文化时期的遗存,底部或许有早于哈拉帕时期的遗存。科特·迪吉为一地名,位于巴基斯坦信德省海尔普尔以南约24千米处的印度河东岸。1955年和1957年,巴基斯坦考古部在此发掘,揭露了一个时代在公元前近3000年的早期印度河文明,属于哈拉帕文化第二阶段,亦称科特·迪吉类型。

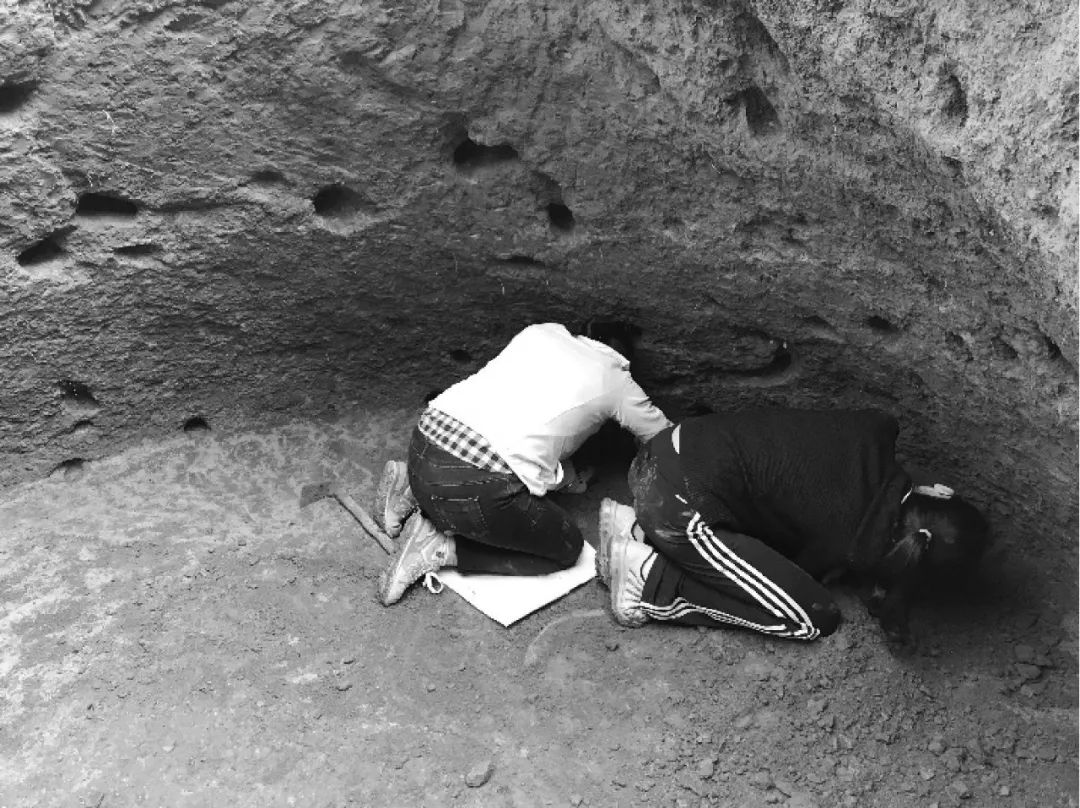

2018年11月20日,一支由河北师范大学、南京大学、湖北省文物考古研究院组成的联合考古队进驻巴哈塔尔遗址,开始进行正式的考古发掘工作。进场布方时,首先,在遗址东部的已经被取土破坏的部位,选择正东西向布设了一条探沟,长度40、宽度2米。该探沟又被分割为2米×10米一个的四个发掘单位,由四组发掘队员同时进场,分别负责发掘。之所以选择在遗址近底部的堆积层面进行布方,主要是考虑到第一次发掘计划的时间有限,土墩本身堆积层太厚,如果从顶部开始发掘,无法在发掘面积较小的情况下,向下一直发掘到底部。而土丘的上部堆积,主要是近代以来直到伊斯兰化的历史时期形成的遗存,这部分年代偏晚的文化堆积不是我们学术研究的重点所在,而该遗址东部已被破坏的部分,在地面和耕土层中仍有大量哈拉帕文化时期的陶片,经使用洛阳铲钻探表明,其地面以下仍有1—2米的文化层堆积(图二)。因此,本次发掘所选择的区域和层位,能够保证在较短的时间内获得比较重要的文化堆积和遗物。

图二 巴哈塔尔遗址发掘现场(后面断崖即为土墩遗址的断壁剖面)

地层堆积可分5层:由于选择土墩已被破坏的平地进行发掘,故残余的文化堆积并不太厚,一般厚度在1米左右,除第1层为耕土层外,文化层可分4层。第2-4层为吠陀时代到犍陀罗时期,从考古学文化区分是从比尔丘(BhirMound)时期到西尔卡普(Sirkap)时期的文化堆积,第5层为哈拉帕文化科特·迪吉类型的堆积。第4层下和5层下灰坑分布十分密集,打破关系较多,形状多呈圆桶形、锅底形,部分为深2-3米的袋状坑,共36个灰坑(图三)。灰坑内包含物丰富,如在编号为H15的灰坑内一次出土完整陶器15件。H32为一个袋状坑,同层位打破H25,在其底部出土3件完整陶器。H16底部与坑壁交界之处一圈规律地放置着许多可以复原的破碎陶器(图四)。在一些灰坑的底部,如H9底部发现一层带石灰质的白色硬质地面,根据其他地区科特·迪吉类型发掘的情况来分析,为白灰面(图五)。此外,在壁和底交界处规律分布着直径约10厘米的洞,其底部曾经有过木构设施,如是,该袋状坑则为地穴式房屋(pits dwelling)。

图三 巴哈塔尔遗址发掘现场

图四 H16的清理现场

图五 H9的清理现场

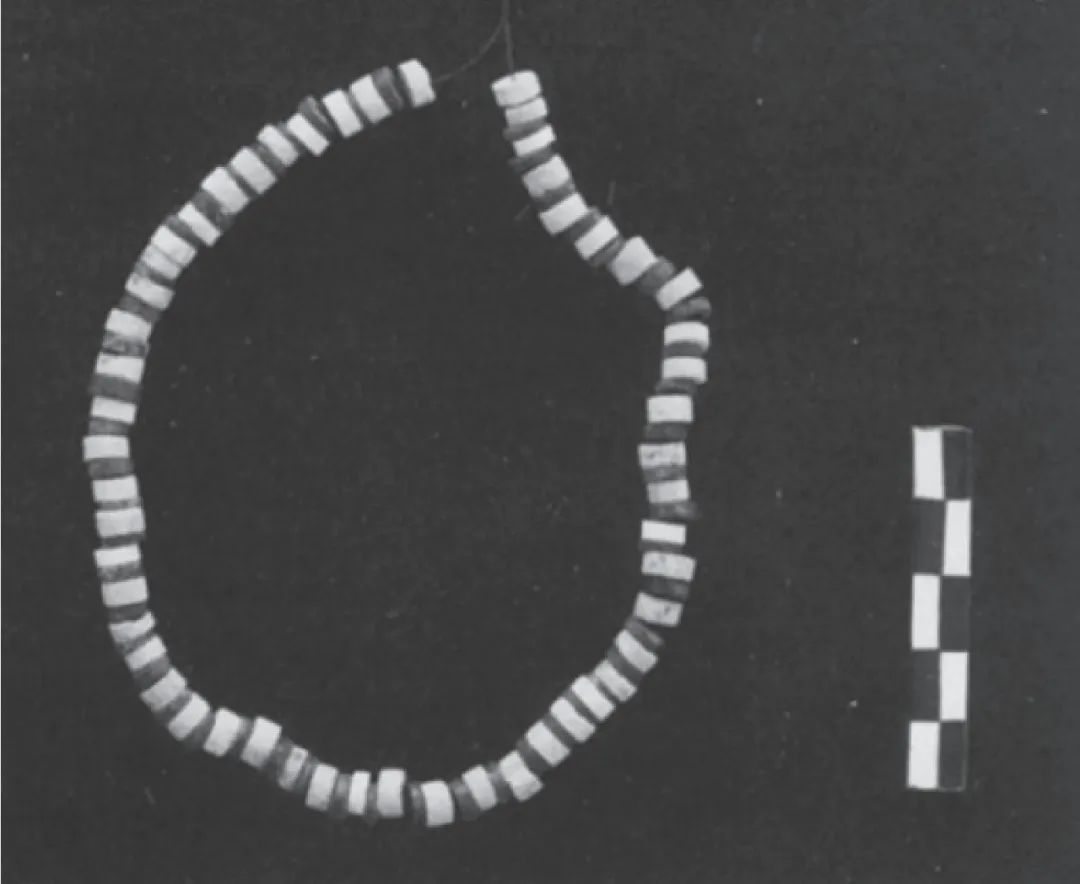

该遗址现地面可以看到密集的陶片和石块等,在已经发掘的一条2米×40米的探沟中,清理出36座灰坑30余件完整陶器,以及1000多件小件,此外尚有大量的动植物考古的环境制品(ecofacts)和测年标本。出土了大量的陶器、石器、铜器、玻璃以及费昂斯等,时代最早为在哈拉帕文化科特·迪吉类型,经过吠陀时代到孔雀王朝。已编号小件和样本数量千余件,计有玻璃、蚌壳、陶和费昂斯制作的手镯与珠子(图六)、陶塑动物与人像(图七)、青铜和铁制作的小刀、钉等,石器有马鞍形磨盘(图八)、球形研磨器、石叶刮削器、砍砸器(图九)、石斧等;陶器主要是泥质红陶,器形有短颈圆鼓腹罐、大瓮、钵等,多为圆底或小平底(图一〇)。密弦纹、三角形刻划纹、碗钵外部口沿的宽带黑彩、菩提叶纹、波浪纹的彩陶等,特别是黑白二彩的使用,很有特色(图一一)。此外还出土有大量的兽骨,目前可辨者有马、牛牙及鹿、羊的下颌骨等。遗址也按地层和发掘单位进行浮选,提取了丰富的植硅体样本可供测年以及植物考古研究。在考古发掘和遗址测量工作进行的同时,我们的环境研究专家还对遗址外围的地貌和水文状况进行了实地调查,在河流的阶地和剖面中采集了热释光测年系列样本和黄土沉积物分析样本,可对本区域进行古气候与古环境研究。

1.印章

2.玛瑙珠子

3.玛瑙珠子

4.费昂斯珠子

5.玻璃手镯6.陶手镯

5.玻璃手镯6.陶手镯图六 巴哈塔尔遗址出土遗物

图七 巴哈塔尔遗址出土陶塑人像

1.青海贵德罗汉堂马家窑出土盘状砍砸器(贵德博物馆藏,汤惠生拍摄)

2.哈拉帕博物馆展品

图一〇 巴哈塔尔遗址出土陶器

图一一 巴哈塔尔发掘出土科特·迪吉类型彩陶纹饰

三、主要发现、认识收获及学术意义

本次发掘工作选择了该遗址已遭破坏的东部进行布方,意图就是避开遗址上部厚达近8米的晚期地层,重点发掘哈拉帕文化的遗存,或更早的文化遗存。就这一学术目的而言,本次发掘是一次非常成功的尝试,在东西向40米长的探沟范围内,普遍发现了丰富的哈拉帕文化时期的遗迹和遗物,发掘表明,该遗址土丘范围内,均为哈拉帕时期的遗存分布区,并且有可能延伸分布到土丘以外的更大区域内。这对于我们下一步工作选择发掘区是十分重要的依据。

由于在该遗址的哈拉帕文化层内发现的遗迹和遗物非常丰富,可以断定,这个遗址是一处非常重要的哈拉帕时期的聚落。结合在遗址外围即将进行的区域调查工作,我们最终有可能搞清楚哈拉帕文化在印度河上游地区的基本分布状况和规律,这也为解决哈拉帕文化的来源及与中亚、中国的新疆和西藏等地区的早期文化交流问题提供了更多的可能性。这是本项目最终想要实现的学术目标。

巴基斯坦是我们的邻国,特别是对于我们青藏高原来说,印巴次大陆虽然谈不上一衣带水,却也是隔山相望。自古以来,喜马拉雅山脉不仅不是两边人们来往的障碍和阻隔,恰恰相反,却是连接两地文化互动的通道与走廊[3]。

前面我们谈到距塔克西拉博物馆西南方2千米处的萨拉伊·霍拉遗址,该遗址距巴哈塔尔遗址西北约7千米,20世纪60年代末经过发掘,其发掘报告发表在Pakistan Archaeology1972年第8期上。萨拉伊·霍拉也是属于科特·迪吉类型的遗址,出土的器物与我们的一样。

关于印度河文明的起源,不同的学者有不同的看法,而且不同时期也有着不同的观点。马歇尔认为印度河文明有着自己悠久的历史,是本地起源的,他对此坚信不疑[4]。他的看法获得了柴尔德的支持,柴尔德认为“印度河文明是人类生活适应特定环境的完美表现”,摩亨佐·达罗遗址所表现出来的现代印度文明的古老特征,足以说明了这个文明历史传承性[5]。而惠勒却与马歇尔等人相反,认为印度河文明是美索不达米亚文化影响下产生的,而摩亨佐·达罗和哈拉帕等遗址的砖构遗迹认为是“异族统治”(alien domination)的建筑标志[6]。20世纪70年代初萨拉伊·霍拉遗址的发掘者哈利姆(M.A.Halim)直言萨拉伊·霍拉出土的陶器风格是通过克什米尔的布尔扎洪(Burzahom)文化受来自中国北方仰韶文化的影响[7]。然而自从20世纪80年代后,随着俾路支斯坦的玛哈伽文化的发现与发掘,印巴次大陆的考古学界都众口一词地认为哈拉帕文化源自玛哈伽文化,认为玛哈伽文化传播到印度河流域,便成为印度河文明[8]。

尽管如此,哈拉帕文化与中国仰韶文化之间的相似与相同,则是不言而喻的,这种相似首先来自陶器,亦即那些红陶黑彩风格的陶器,甚至有些纹饰,几乎如出一辙。图一二中的这种纹饰被称作“西阴纹”或“四叶花瓣纹”。可以将其分作两部分来看,白的部分可以视为四叶花瓣,黑的部分则像十字交叉,西方称“马耳他十字”(Maltese Cross)。中国则因最早发现于山西西阴村,故称“西阴纹”。通过对比,我们可以看到两者之间的相似程度。不,相似到这个程度,就不能再说相似了,应该就是同一种纹饰,与此相同的还有对三角纹等(图一二)。直到公元前一千年左右,这种来自喜马拉雅北麓的影响才逐渐式微。譬如萨拉伊·霍拉遗址Ⅰ期和ⅠA期(过渡期)陶器完全为手制,器物底部往往有蓝纹或席纹,有些器物施以泥质陶衣。但到了萨拉伊·霍拉遗址第Ⅱ期,风格巨变,譬如素面短颈罐,一系列有横槽的(或密弦纹,Ⅶ型)、折沿器皿(Ⅷ型),以及器盖(ⅩⅢ型)等过渡期中刚刚出现的器物在第Ⅱ期中便很普遍了,这些器物在旁遮普、信德和俾路支斯坦等地的哈拉帕文化中非常普遍。而随着这些器物同时出现的还有玉髓(carnelian)、青金石(lapis lazuli)、玛瑙(agate)等质地的珠子和陶手镯(terracotta bracelets)。萨拉伊·霍拉遗址的发掘者认为这一切说明在公元前三千纪印度河流域发生的一种文化的变化,即先前与中国所建立的接触换成了与西南亚之间的联系。

图一二 哈拉帕文化与仰韶文化彩陶比较

1、2.仰韶文化彩陶上的花瓣纹(陕西省考古研究院藏,采自网络)与三角纹(甘肃省博物馆藏,采自网络) 3、4.哈拉帕文化彩陶上的花瓣纹与三角纹

不仅是仰韶文化,实际上与甘青地区的马家窑文化、西藏的卡若文化之间,都有着互动关系。譬如卡若出土的陶器主要有钵、罐、盘等,均为平底,以泥条盘筑法制作,底部印有席纹。有一种容器的表面出现不规则的扫痕,被认为是在陶器成型后经细树束或扫把刮扫后所致的扫痕。卡若遗址出土1664片陶片,这种有扫痕的陶片占陶片总数7.8%。有趣的是卡若遗址也出土这种扫痕,发掘者称其为“抹刷纹”,“纹痕深浅不一,纵横交错,极不规整,似在制陶过程中用粗纤维或草抹刷器表时所留的痕迹,一般饰于作炊器用的深腹罐上”[9]。而我们在巴哈塔尔的科特·迪吉类型单位中,也发现很多这种“抹刷纹”。尤其是在克什米尔地区发现的公元前两千多年前的布尔扎洪文化,与昌都卡若文化有着诸多的相似与相同。很多学者认为印度河流域的哈拉帕文化和中国黄河流域的仰韶和马家窑文化有着很多的互动,而这种互动正是通过克什米尔地区的布尔扎洪文化来实现的。学者们通过两个遗址由碳-14测年所提供的年代数据的比较,卡若遗址年代稍早于布尔扎洪遗址,认为布尔扎洪遗址是卡若文化向泛喜马拉雅地区传播的结果,而且这条传播路线就是西藏与内地、与克什米尔、旁遮普以及阿萨姆地区之间移动往来的“麝香与丝绸之路”[10]。甚至有些学者认为布尔扎洪遗址与黄河流域的仰韶文化也有诸多联系[11],是“彩陶文化”西渐的证据[12]。

20世纪,巴基斯坦的考古学家也是这么认为的,但随着玛哈伽文化发掘和研究的深入,他们认为将布尔扎洪遗址看作是“仰韶新石器文化中的一种悠久传统的扩散”[13],是不成熟的观点,他们认为布尔扎洪遗址的文化传统在玛哈伽文化中有着深厚的传统。玛哈伽文化不仅是布尔扎洪遗址的文化源头,而且被认为也曾经深刻地影响着南土库曼斯坦,乃至伊朗北部的早期新石器文化。不仅陶器,石器亦然,譬如凹背弧刃半月形穿孔石刀或长方形穿孔石刀等,则应置于整个东亚文化传统范围[14]。

我们在巴哈塔尔遗址发现的带孔盘状石器,马家窑这件圆盘砍砸器来自青海贵德罗汉堂,标牌说明是纺轮,但这不可能,这个圆盘直径约13厘米,中间孔直径约2厘米,不可能是纺轮。而巴哈塔尔遗址也出土类似的中间带孔的圆盘器。巴基斯坦学者认为是权杖首,但我们认为是圆盘砍砸器,因为所有出土的这类石器的周边缘刃均有使用过的砍砸痕迹,如罗汉堂出土的这件便有明显的使用痕迹。有的甚至不需要安装在杖头使用,即不需要木头手柄,可以直接手持石器使用,所以中心圆孔没有穿透,巴哈塔尔出土的这件即是如此(参见图九)。

我们在巴哈塔尔发现的菱形项链坠或纺轮,与马家窑出土的同类器物毫无二致(参见图六,4),特别是陶手镯(参见图六,6),若将其放在一起,根本无法区别。只是马家窑文化的陶手镯数量较少,而哈拉帕文化中出土的这种陶手镯可以说是海量。这与陶手镯的大量使用和易于损坏有关(图一三)。

1. 哈拉帕印章图案中双臂戴满臂钏手镯的湿婆神

2. 哈拉帕博物馆现代塑像

此外与马家窑文化出土的同类器物几乎一模一样的,尤其值得注意的是装饰品中的海贝和费昂斯。首先是费昂斯可能来自哈拉帕文化。在我们发掘的巴哈塔尔遗址科特·迪吉文化层中也发现费昂斯珠子,时代在距今4800年前。印度河谷发现的时代最早的费昂斯珠子是距今5000多年前哈拉帕文化早期或玛哈伽文化晚期的[15],不过最近有报道说,在玛哈伽文化Ⅱ期(5500BC-800BC),就已经发现了上釉的费昂斯珠子(Glazed Faience Beads)(图一四,2)[16]。从目前的考古资料看,我国最早的费昂斯发现于新疆,距今不到4000年[17],但事实上在青海马家窑文化出土的材料中,早就出土过费昂斯,只是发掘者不认识,错将其视作骨珠(图一四,1)[18]。

1.马家窑文化出土的石、骨、费昂斯项链(中间的菱形项链坠即为费昂斯)(贵德博物馆藏,汤惠生拍摄)

2.玛哈伽文化Ⅱ期的费昂斯项链

卡若遗址出土的装饰品中,珠子有10枚,质地有大理岩、硬玉、黏土岩、孔雀石、骨等;形状有圆形、扁圆形、管形、葡萄形等,其上均有一穿,对穿而成。此外还出土项饰两串,每串出土时均集中在一起。项饰有长方形珠和管珠两种,长方形珠系黏土岩制成,珠体较薄,孔的位置不甚固定,或在中心,或偏一端。管状珠系鸟类腿骨片制成。与此形成对比的是曲贡遗址和墓葬,无论早期或晚期,竟然未出土任何项饰类的珠子或人体悬挂饰品,这是一个令人非常费解的现象。

吐蕃时期进贡长安的贡品之一是“瑟瑟”,史书记载波斯产“瑟瑟”[19],而吐蕃人与波斯人多有往来,所以吐蕃变成了唐朝输入“瑟瑟”的来源地[20]。所谓“瑟瑟”即指绿松石和孔雀石,由于绿松石的主要产地在土耳其,故又称土耳其玉。藏语之所以将其称为“瑟瑟”,学者们疑其来自波斯语。波斯语称绿松石为“jamsat”,而“瑟瑟”可能是这个词的对音省译[21]。无论是绿松石还是孔雀石,我国仅南方像湖北、广东等地有蕴藏量不大的产地。这两种矿石的主要产区仍然是西亚,而对宝石的加工来说,与西藏邻近的印度河文明[22],乃至于前哈拉帕文明都是以这种珠饰生产加工而闻名[23]。卡若遗址出土的硬玉,是指其产地也在喜马拉雅,如缅甸翡翠。但其加工,如蚀花玉髓,即藏语中的“瑟瑟”(zig),应该还指硬玉,即翡翠、玉髓或玛瑙,包括由蚀花技术制成的“天珠”[24],这种蚀花玉髓最为盛行的就是哈拉帕文化[25],而其更为久远的源头可以追溯到玛哈伽文化。我们以为卡若的珠子和项饰,包括甘青地区马家窑文化出土的同类器物,应该都是由泛喜马拉雅廊道传播而来。

此外还有海贝的来源问题。卡若遗址出土海贝10枚,童恩正在报告中指出:

穿孔贝属于宝贝(cowrieshell),此类贝主要产于南海,但在仰韶文化、龙山文化以及黄河上游诸石器时代文化中,经常可以发现以宝贝作为装饰品的情况,这似乎是我国原始文化的共同特征之一,所以国外有的学者是以宝贝的传播作为一种文化因素的传播而加以考虑的。卡若遗址远离南海,竟然也发现了这种贝,这除了证明它的居民与我国其它类型的新石器时代文化的居民有着共同的意识以外,也反映了当时部落之间的交换,不论是直接的或间接的,已经达到了很远的范围[26]。

也就是说,童恩正认为卡若遗址出土的贝产自中国南海,普遍见诸仰韶、龙山以及马家窑文化,那么出土于卡若遗址的海贝定然也是来自中原地区新石器文化因素之一。然而近年来的发现与研究,贝在中国的出现与传播,应该是全新世5000以后的事。比卡若早一点的是青海宗日遗址出土的海贝,从碳-14年代来看,宗日遗址的两个碳-14测年数据为距今5685±225年和距今5650±140年[27],稍早于卡若遗址,但应视为同时期的新石器文化。安特生说在渑池的仰韶文化中发现海贝,但验诸后来发现的仰韶文化,均不见海贝,后来夏鼐先生在核验安特生在河南渑池发掘的地层时发现,安特生将晚期的文化地层当作仰韶文化了[28]。

1993年10月25日的《中国科学报(海外版)》头版登载了中国地质科学院地质力学研究所钱方教授在青海省海西州昆仑山口的西大滩发现一万年前人类遗迹的报道文章[29]。钱方教授发现的遗物包括石器等人工制品、兽骨、灰烬等,其中最为引人注目的是一枚经过切割和钻孔加工的人体悬挂装饰海贝。对同层位出土的两件动物骨骼标本(W2、W3)进行热释光测年(Thermoluminescence Dating)后,分别获得为距今17290±1210年和18910±1510年两个年代数据。

根据日本学者白川静的考证,甲骨文和金文中所有的“贝”无一例外全部都是子安贝的象形[30]。殷商时期出土的海贝亦然,比如三星堆“祭祀坑”共计出土的海贝约4727枚,主要为货贝、白色环纹货贝、黑色虎斑纹贝,均为海洋性贝类,而其中的白色环纹货贝,亦即子安贝[31]。子安贝,英文称作“cowry”或“cowrie”,拉丁学名为“Monetariamoneta”。现在我们知道这种宝螺(也称宝贝)科(Cypraeidae)的热带海洋腹足纲软体动物,只生活在红海和印度洋[32]。

从中国旧石器时代晚期以来的考古资料看,海贝最早出现于青海的马家窑文化和西藏的卡若文化。直到龙山文化时期,海贝才普遍见诸中国内地,这一现象便从一个方面暗示着海贝应该来自印巴次大陆,或准确地说来自哈拉帕文化。

我们这次一共清理36座灰坑,其中几座值得进一步探讨,譬如H9。该灰坑底部直径3.3米,深3.5米,靠近底部的四周坑壁上规律分布着许多直径10厘米左右的洞,疑地表原来有木构设施。灰坑的壁和底,都涂抹3—6厘米的青膏泥,我们认为H9是地穴式房屋(subterranean dwelling)。根据这些现象分析,这可能是某种木构设施的遗迹。灰坑的填充物很丰富,分层清晰,灰烬与各种人工制品以及生物制品驳杂混同。换句话说,这个坑起初很可能是作为住房使用的地穴式房屋(pit dwelling),废弃后才变成了垃圾坑。如果这是地穴式房屋,似乎成了神话中湿婆“用泥土建造了一间房子”的地下之物证,那么与之相应的仰韶文化地穴式房屋可否理解为《山海经》中“穴居”的物证呢?

在昆奈尔(Kunal)的ⅠA期,即科特·迪吉期也发现窖穴式住房,被称作房屋(houses),其制作方式为先挖一个深1.1米,底径2米的坑,地面经过拍打(rammed floor),坑壁经过抹泥。坑口的柱洞表明坑口上方有至少2米高的外表涂泥的篱笆墙(wattle-and-daub)。而ⅠB期则开始出现面积更大的坑,而且坑壁用土坯砌筑后用泥抹光。此外在贾利普尔(Jalilpur)、哈拉帕等地发现钟形(bell-shaped,即袋状)的小型储藏坑,壁和底都经过抹泥处理;在卡立邦甘(Kalibangan)也发现有科特·迪吉时期的住房,为土坯建筑,在建筑内还发现有灶、白灰(或青膏泥)地面的窖藏灰坑(lime-plastered storage pits)、马鞍形磨盘。卡立邦甘发掘的科特·迪吉期,碳-14校正年代在2900BC-2800BC。

仰韶文化就出土很多地穴式房屋的灰坑,其壁与底有的有木结构,并涂以1—4厘米的草拌泥(亦即古汉语中的“墐”)用于防潮[33],有的甚至出口处盖以顶棚以遮蔽雨水(图一五)。近年来在陕西杨官寨仰韶文化遗址发掘的灰坑中,也出现这种袋状灰坑,譬如“H85的壁面基本竖直,坑底部的结构基本呈对称分布,可能是其原初用途的直接证据,与房屋建筑内的‘土床’或上下台阶一类的设施十分相似,坑北壁的长方形孔洞,可能用于搭建或支撑房屋的木构架。在坑内部不同层位堆积中发现多处草拌泥类的建筑材料,特别是坑下部贴近壁面处经火烧烤的草拌泥,应该是人为特殊加工处理的,种种迹象表明H85很有可能为一处史前先民长期居住的地穴式房屋建筑遗迹”[34]。虽然萨拉伊·霍拉遗址的发掘者认为科特·迪吉文化类型出土的这种袋状居住坑可能是来自仰韶文化的影响,但俾路支斯坦玛哈伽文化出土有时代更早的这种袋状居住坑,因而从玛哈伽传入巴哈塔尔的可能性更大。

玛哈伽是南亚最早的农业和畜牧业遗址之一,“驯化小麦品种、早期农业、陶器以及其他考古文物,一些驯化植物和畜群动物等与后来印度河文明之间有相似之处”。据帕波拉说,玛哈伽文化传播到印度河流域,便成为印度河文明[35]。在公元前八千多年前的玛哈伽Ⅰ期中发现的是六棱裸大麦(H.vulgare subsp.),拉丁学名为Hordeum vulgare Linn.var.nudum Hook.f.,俗称青稞。我们在巴哈塔尔遗址也发现许多六棱裸大麦的植硅体。青藏高原最早的青稞发现于距今3700年前的山南昌果沟遗址[36]。西藏与印巴次大陆为邻居,西藏的青稞应该来自印度河流域。

在斑块—廊道—基质的景观生态学语境下,对于新石器时代的定居农业文化来说,整个青藏高原,包括那些分布着新石器文化的澜沧江、岷江、河湟地区等河谷地带都是一个廊道,基质则是定居的农业文化。在景观中所谓廊道是一个狭长的地带,这是针对其形状而言的。但就其传送功能而言,或在文化的语境下,草原也可以理解为由无数狭长形状构成的廊道。尽管青藏高原的草原地区空间辽阔,但对于农业文明来说,却无立锥之地,所以对于新石器时代寻求良田沃土以定居的农人而言,青藏高原广袤的草原,仅仅是一个通道而已。青藏高原新石器时代的三个文化分布集中区——拉萨腹地、澜沧江岷江流域、河湟地区——便是在定居的农业文化这个基质上形成的,或者说是在仰韶这个农业文明的基质上形成。我们也可以将其视为文化斑块,所以尽管彼此有别,远隔千里,但其基质是相同的,并且是通过草原廊道相通的,所以文化间的共性、互动和交流也是明显的。

之所以在前面零零碎碎地进行了一些初步比较,主要是基于一个“文化包裹”(culrural package)的概念,很多西方学者在研究青藏高原文明时,经常使用这个概念[37]。包裹的意思有点像我国学者经常使用的“因素”意蕴,不过包裹一词更使人一目了然的是“外来的”这样一层含义。此外还有多样一体化的蕴含,如果不适合使用“体系”或“系统”等词汇的话。最后,也是最主要的,亦即包裹一词所蕴含的“传递”的意义,而不是文化因素分析中所采用的正本清源意图。打个比方,二里头的玉璋,作为文化包裹,其实我们不必深究它是来自海岱龙山还是新砦,不过将其做文化因素对待时,考古学家们每每要正本溯源,排出其序列[38]。不过也并不是所有的文化因素都能做到正本溯源,排出序列。比如卡约文化中的青铜器,如果按照文化因素来观察的话,有图尔宾诺青铜器、鄂尔多斯青铜器因素,还有齐家青铜器等不同时代、不同地区的文化因素,情况很复杂,条理不易,更不要说正本清源。在这种情况下,我们或许采用一种更为简洁的办法,即将其视为游牧文化包裹或青铜器包裹,这样可能会便于我们从大的方面来把握文化的整体和基本属性。换句话说,有时候,特别是在资料阙如不完整的情况下,对于文化的互动,我们只辨认其“上流”,而不追溯其“源流”。通过对巴基斯坦印度河谷哈拉帕文化遗址的发掘,通过对史前文化互动的观察,我们发现虽然青藏地区地处高原,环境恶劣,但文明的进程似乎并未受这种环境的影响,文化的互动、包裹的互递、因素的互渗远远超出了我们先前的认识。

编者按:原文引自施兰英、水涛、向其芳、MazharAlam、汤惠生:《史前黄河流域与印度河流域的文化互动》,罗丰主编:《丝绸之路考古》第8辑,科学出版社,2023年11月,页1~27。