深度阅读

1600年前的印度河谷留下的这个中国人是谁?

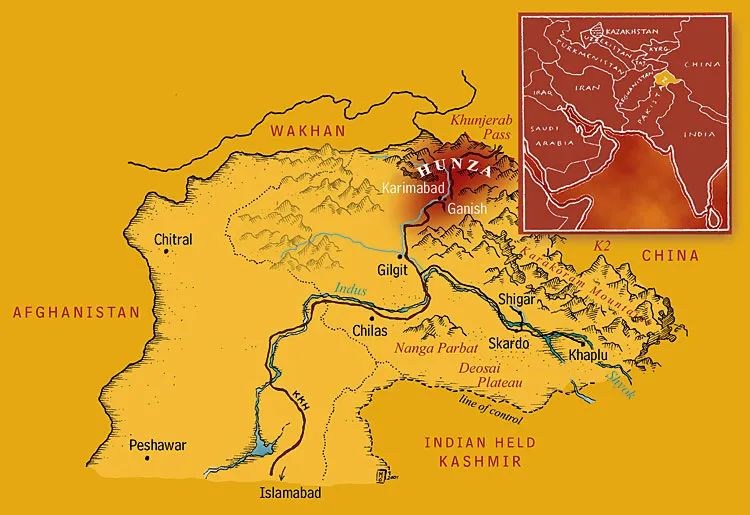

喀喇昆仑公路全长1300公里,贯通巴基斯坦的旁遮普(Punjab)、开伯尔-普赫图赫瓦(Khyber Pakhtunkhwa)、吉尔吉特-巴尔蒂斯坦(Gilgit-Baltistan) 三省与中国新疆,1959年始建,1979年贯通,是连接南亚中亚一条重要通道,是塞人从这里南下印度河谷,中国取经僧人从这里到达犍陀罗地区,唐朝吐蕃阿拉伯三分在这里激烈角逐。

喀喇昆仑公路与古代丝绸之路的罽宾道大致相符,在修筑过程中,沿途许多地方都发现了古代行旅在岩石上所刻画的题记,此外还发现了大量不同时代的岩画和其他文字题刻。为此,巴基斯坦伊斯兰堡真纳大学的达尼教授(Ahmad Hasan Dani)和西德海德堡大学的耶特马尔教授(Karl Jettmar)一道组织了一支巴基斯坦—德国联合考古队,从一九七九年起,对喀拉昆仑公路沿线的岩刻进行了三年多时间的考察(注:考察时间另有十余年说法,三年为马雍文中说法)。此处补充有关Ahmad Hasan Dani及Karl Jettmar两位教授资料,无兴趣者可自行跳过。

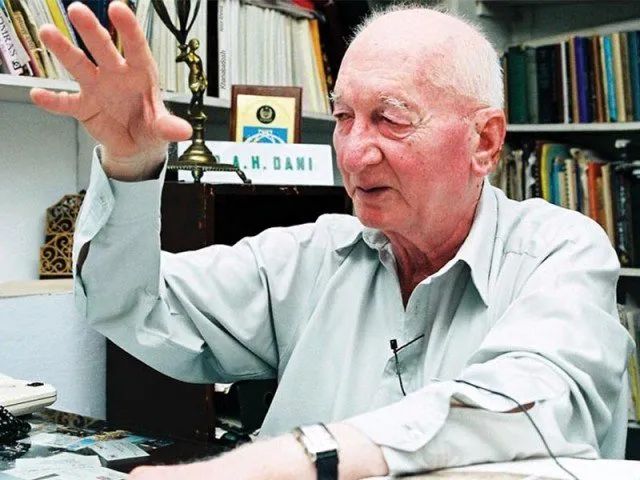

Ahmad Hassan Dani FRAS, SI, HI was a Pakistani archaeologist, historian, and linguist. He was among the foremost authorities on Central Asian and South Asian archaeology and history. He introduced archaeology as a discipline in higher education in Pakistan and Bangladesh. Throughout his career, Dani held various academic positions and international fellowships, apart from conducting archaeological excavations and research. He is particularly known for archaeological work on pre-Indus Civilization and Gandhara sites in Northern Pakistan. 艾哈默德·哈桑·达尼,1920年6月20日出生于印度赖普尔(Raipur)县巴斯纳(Basna)村的一个穆斯林家庭。1947年印、巴分治后,艾哈默德·哈桑·达尼先生来到巴基斯坦。1962年,因阿尤布·汗总统的关注,他受聘到西巴基斯坦的白沙瓦大学任教并创办了考古系。从此,达尼教授的事业进入了一个全新的时期。1971年,达尼先生受聘到伊斯兰堡的“伟大领袖大学”(Quaid-i-Azam Urliversity)任教。达尼教授是该校的终身教授,并担任塔克西拉亚洲文明研究所所长。达尼教授是巴基斯坦著名的历史学家和考古学家。他精通梵文和南亚次大陆多种古代文字和语言,治学严谨,不畏艰苦,成就卓著,为巴基斯坦的考古与历史研究的发展作出了重要贡献。为表彰达尼教授对国家的贡献,巴基斯坦政府授予他卓越星章(1969年)、杰出勋章(1992年)和卓越新月勋章(2000年)。

图为Ahmad Hassan Dani教授

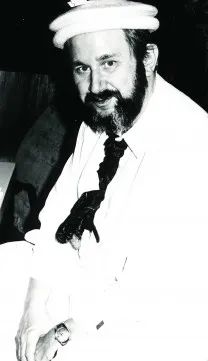

Karl Jettmar was born 1918 in Vienna. His father was the well-known Art Nouveau 新艺术– painter Rudolf Jettmar (who was part of the commission that rejected Hitlers application to Arts Academy in 1907); 其所在的维也纳艺术学院委员会曾拒绝了希特勒his mother spent most of her life in Sweden. Karl Jettmar's special interest in ethnographic人种学 and prehistoric art can be traced back to the influence of his father. After the union of Germany and Austria in 1938 and the beginning of World War II Jettmar had to become a soldier and was soon heavily wounded. Thus he got a leave to finish his Ph.D. thesis论文 at the University of Vienna. He did so in 1941 before he had to return to the army.The postwar wave of unemployment in Austria and Germany was the reason why he did not get a job with a reasonable salary in anthropology 人类学during the first postwar decade, but had to work as a shopman. Nevertheless he published many important contributions to the art and prehistory of Central and Northern Asia in Sweden and the German-speaking countries during this time. Beginning with 1955 till the mid of the seventies he carried through ethnographical and archeological fieldwork in Northwest-Pakistan and Afghanistan about every second year, sponsored by the German Research Foundation. His special field of interest were the pre-Buddhistic and pre-Islamic religions and the art of these areas, which were also the main themes of his six major books and his numerous articles.In 1958 Jettmar became associate professor in Vienna, and only three years later he was appointed to the department of Cultural and Social Anthropology at the university of Mainz. In 1964 he became head of the department of Cultural and Social Anthropology at the South Asia Institute of the university of Heidelberg. Jettmar retired in 1983 and used the increase of free time in the following decades for further publications on the indigenous religions, art and prehistory of Central Asia. In 1999 he became honorary member of the German association of anthropologists .

图为Karl Jettmar教授

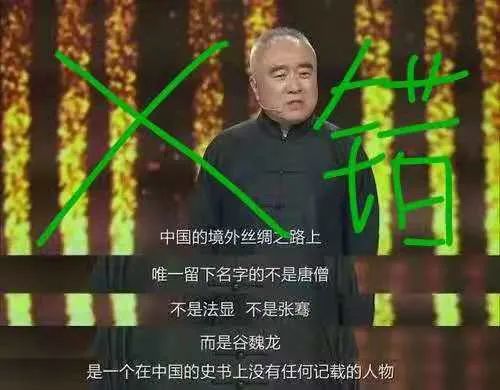

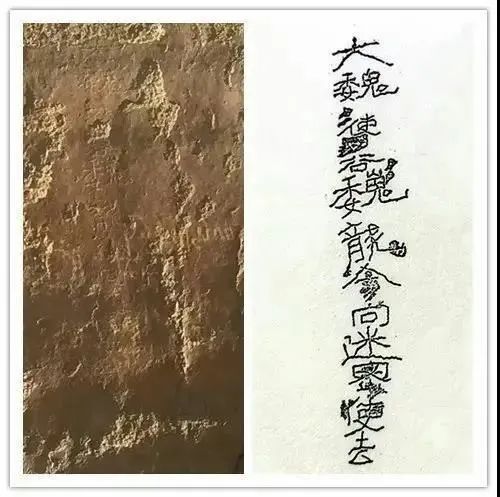

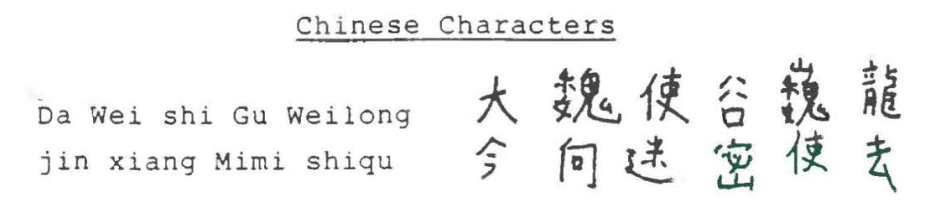

印度河上游谷发现数量庞大的岩刻题记,大致可以分为三个时期:前佛教期、佛教期、后佛教期。岩刻多为佉卢文,婆罗米文,粟特文,有少量汉文吐蕃文,其中汉文岩刻题记迄今发现四处,最北的一处位于洪扎灵岩(Sacred Rock of Hunza)岩刻群,就是著名的谷魏龙题记处,刻有十二个字:“大魏使谷巍龙今向迷密使去”。需说明的是,网络上一些“中国境外丝绸之路上,唯一留下名字的不是唐僧不是张骞,而是谷魏龙!”此类说法并不严谨,在这一地区岩刻上题记的非“谷魏龙”一人,还有其他人,只是谷魏龙刻下的题记并非仅仅谷魏龙三个字,还提供了大魏 迷密这样重要的信息,有了学术上研究的价值。

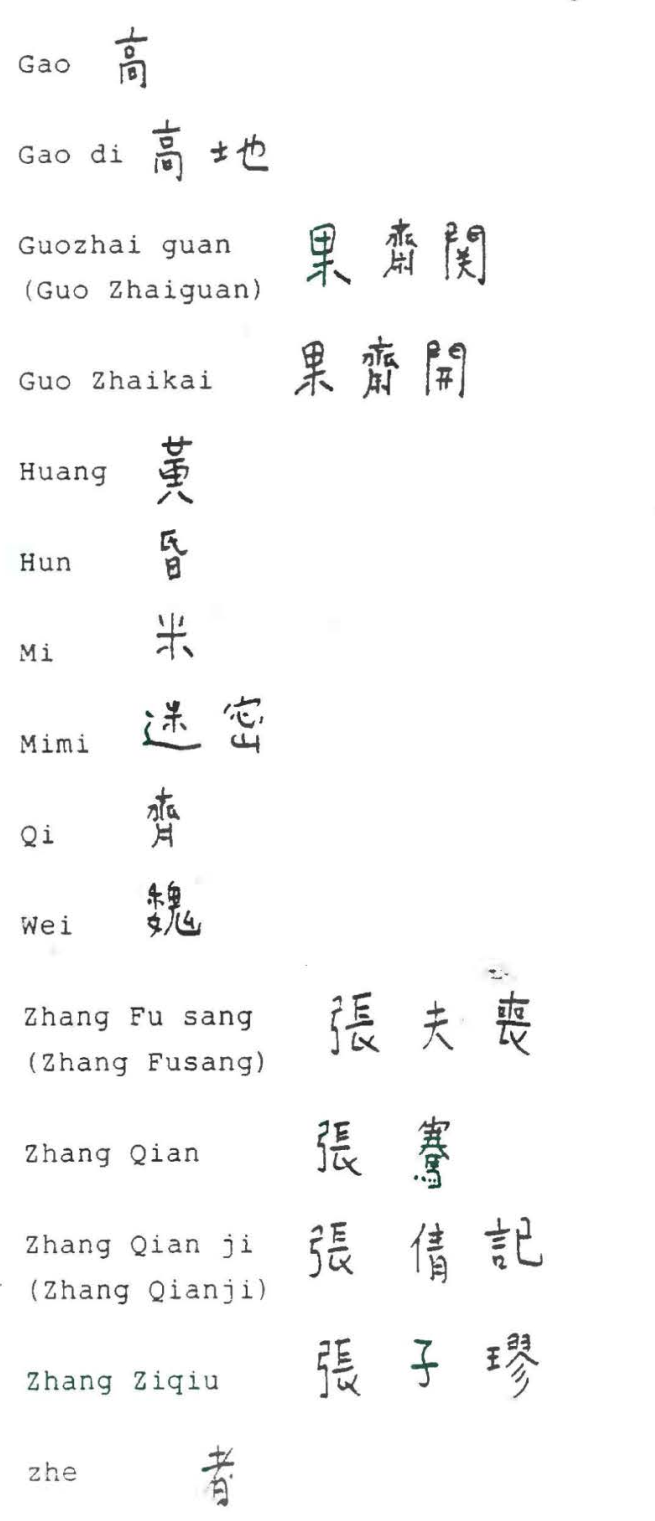

不止谷魏龙留下了大名,还有这些姓名,位于巴基斯坦北部喀喇昆仑公路的chilas以及shatial

李希光教授在一档节目中提到“谷魏龙”,而在清华大学官网上,李是新闻与传播学院博士生导师,并非相关专业研究人员,隔行如隔山,其学术背景并不足以在此领域“一言九鼎”,这样的公开言论,实不严谨。

这位章晓华更是割流量的标题党, “文博山西”在其公众号中国境外丝绸之路上,唯一留下名字的不是唐僧不是张謇,而是谷魏龙!这位北魏使臣似是从山西大同出发…一文中不加详察,轻率引用这两张图,实为不妥。

谷魏龙题记位于距离中国边境不远的洪扎河(Hunza river)畔。洪扎河发源于中巴边境的冰川,向西再向南流至一个名为哈勒德伊基什(Haldeikish)的地方,复向西折流,穿过一个峡谷,便进入旧日号称洪扎王国的一个土邦的中心地区(洪扎王宫所在地今称为巴勒提特)。在哈勒德伊基什附近,洪扎河南岸石崖高耸,为过去洪扎王家行猎时举行祭典的场所,故名“洪扎灵岩”(Sacred Rock of Hun-za)。这一处汉文题记刻在喀拉昆仑公路一段支线路北临河的岩石上,在考石编号中属于“洪扎灵岩二号”岩刻群。

公众号“陈达达古人”2021年2月20日→丝绸之路,葱岭古道两汉至唐朝的变化(五)一文中谈到:在参观罕萨灵岩遗址时很想找到那块刻有“大魏使谷魏龙今向迷密使去”的岩刻题记,当地人说,岩刻早已风化褪去看不到了,当地博物馆有拓片展出。

据慕尼黑大学Thomas O Hollmann 《 Chinese Rock Inscriptions in the Indus Valley(North Pakistan)》周一良、宿白、林梅村三位学者私下交流时曾对这块碑铭有不同意见,认为应释读为:大魏使者魏龙今向迷密使去。中国历史上号称大魏共有四个政权:三国曹魏、拓跋鲜卑的北魏、以及分裂后的东魏和西魏,三位学者中有人认为年代可以提前到三国曹魏时期。这三位学者未见公开发表文章,另有于赓哲先生认为由于石刻泐字,使者名字也可能是“容巍龙”,于说甚有可能,使者究竟是“谷魏龙”还是“容巍龙”实难判也,本文暂从马雍先生观点,认为使者姓名为“谷魏龙”,大魏为拓跋北魏,目前此说也是主流观点。

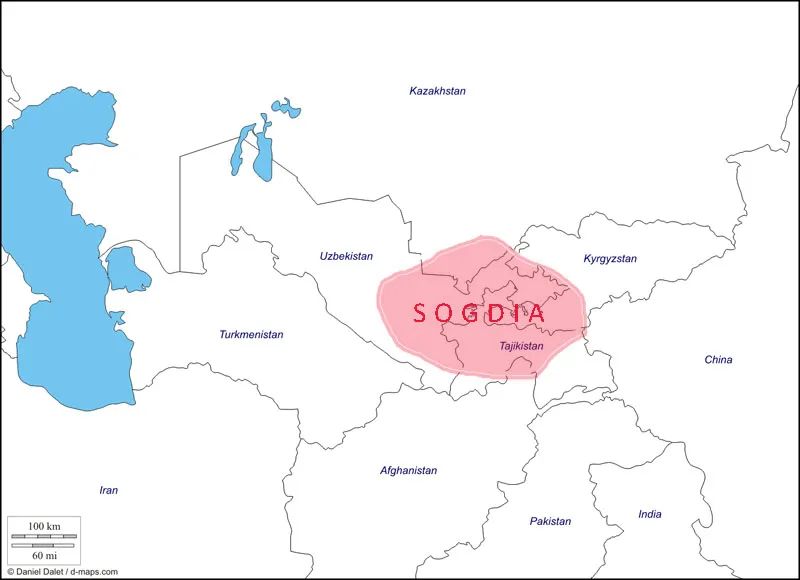

国内对于谷魏龙题记的研究目前首见马雍先生的《巴基斯坦北部所见“大魏”使者的岩刻题记》,1984年发表于《南亚研究》第三辑,之后多年鲜有持续性关注。关于题记中提到的地名“迷密”,马雍先生认为迷密国就是后来隋唐正史中的“米国”,玄奘译为“弭秣贺”,对应阿拉伯地理学家笔下的“Māymurgh”。

米国地望究在何处,说法歧多,目前并没有确定,此图中,米国位于康国东南方向,泽拉夫尚河南岸。马雍先生进一步认可马晓鹤的说法:喷赤干(Pendjkent,疑为Pandjkent,今译片治肯特)遗址即为米国都城。谷魏龙题记中的迷密是否为《隋书 西域传》中的米国,其都城是否为Pendjkent,目前还没有定论,但属于粟特地区则是无疑的。

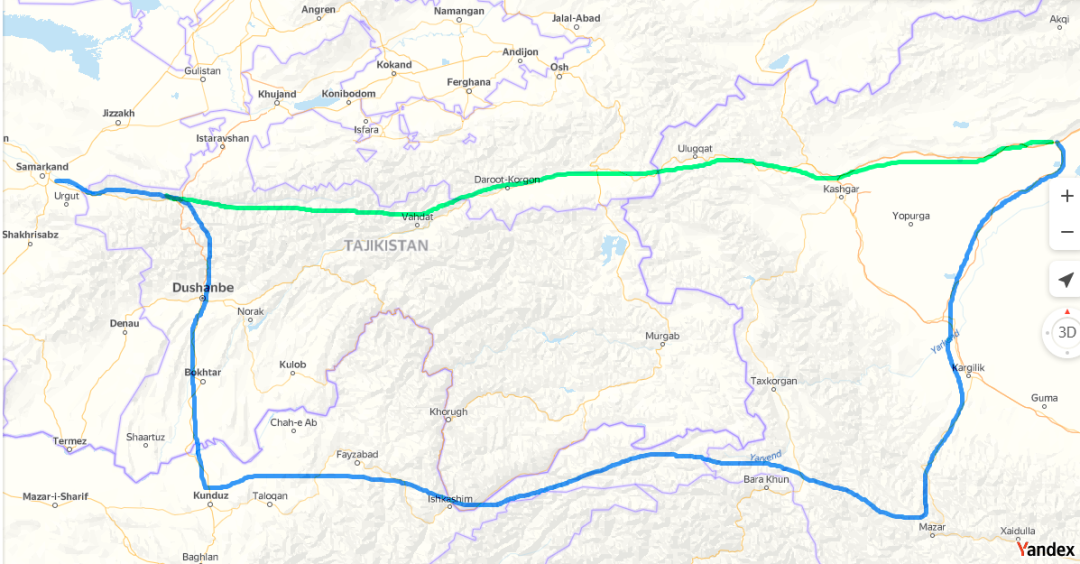

大魏使者谷魏龙从当时的平城(今大同)出发到达粟特地区,最优路线显然不必走洪扎河谷的谷魏龙题记处,马雍先生认为谷魏龙走的仍然是汉代通往罽宾、乌弋山离的罽宾道,但仍然没有解释为何舍捷径而绕远路的问题。

谷魏龙所走的“罽宾道”要比绿色的丝绸之路南道远出不少,正如 尼古拉斯 辛姆斯 威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams)在《中国和印度的粟特商人》里提到的:塔里木盆地的政治形势似乎不能充分解释为何北魏使团绕道这么远,因为445年鄯善被贡献后,北魏可以利用一条更为直接的路线前往西方,即使留下这条铭文的人是444年被派往西域的其中一个使团中的一员,他也几乎没有必要翻越喀喇昆仑山以避免经过敌对一方占领的区域。对于这个问题,尼古拉斯 辛姆斯 威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams)给出了合理的解释:粟特人参与了印度和粟特本土的贸易,也参与了印度和中国之间的贸易,粟特人既经商又充当使者,他们绕远路的原因无非是想和印度人之间的贸易中获取更多的利罢了。

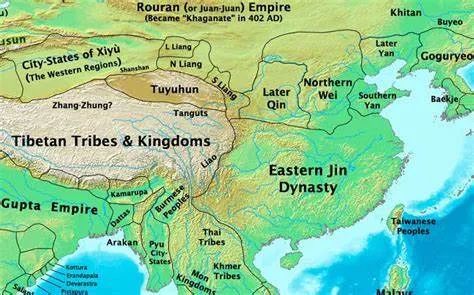

这位踏上万里丝路的谷魏龙在史书中并没有留下姓名,但是否就没有线索了呢?《魏书 卷三十三 列传第二十一 谷浑传》记载了一个出身营州的北朝谷氏家族:“谷浑,字元冲,昌黎人也。父兖,膂力兼人,弯弓三百斤,勇冠一时。仕慕容垂,至广武将军”,这条记载里的慕容垂为十六国时期后燕开国君主,谷浑是昌黎人(北魏时期昌黎在今天辽宁朝阳市),很可能其父谷兖在参合陂之战时投降了北魏,到谷浑这一代时,颇受太武帝拓跋焘重用。

后燕(384年~407年)是十六国时期鲜卑慕容氏诸燕之一,《天龙八部》里慕容复自称鲜卑慕容后裔。395年 燕军与北魏军在参合陂大戦,燕军大败,一蹶不振,后被北燕灭亡。

后燕定都中山 (今河北定州),后迁往龙城 (今辽宁朝阳),后燕皇帝慕容垂、慕容宝、慕容盛、慕容熙都葬在今辽宁省朝阳市境内。

马雍先生讲谷魏龙出使迷密的时间定在公元444年~453年,正值北魏太武帝拓跋焘统治时期的晚年,《魏书》里昌黎谷氏的第三代谷阐的卒年是474年,不妨大胆的假设,出使中亚的谷魏龙和谷阐同为昌黎谷氏家族,生活在同一时代。北魏于439年灭凉州,继而破吐谷浑,征服鄯善焉耆龟兹,“太延(435年~440年)中,西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴般陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献”,丝路由此大为畅通。当时派使臣送外国使者归国也是外交惯例,在派遣人员的问题上,推测平城的北魏朝廷是经过缜密的考虑,那就是熟悉西域的昌黎人谷魏龙。为什么昌黎人谷魏龙会熟悉西域呢?这就不得不说昌黎(今辽宁朝阳)在丝绸之路上的重要地位。

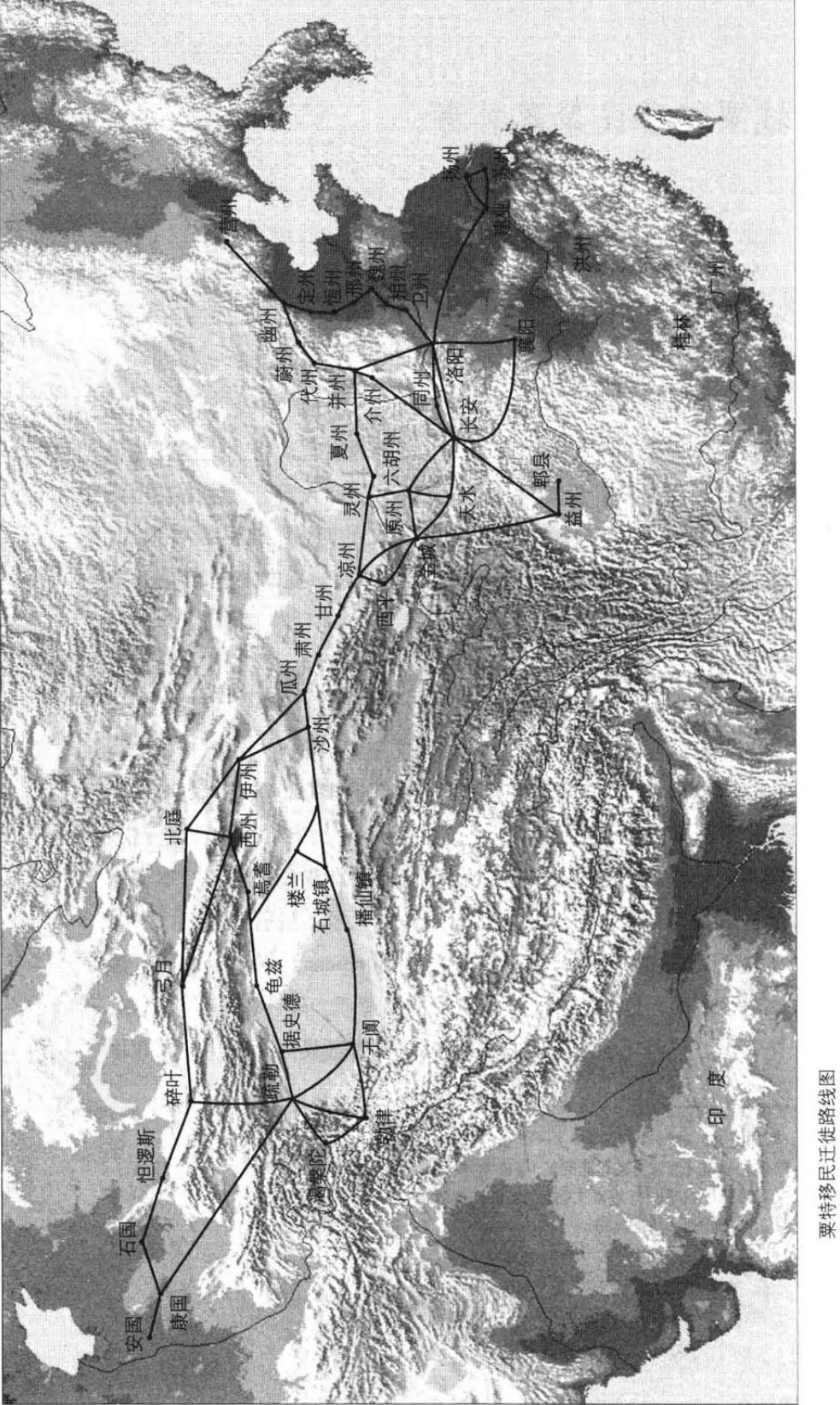

“粟特移民迁徙路线”一图来自荣新江先生著《中古中国与粟特文明》,图中最东北端便为营州,唐朝时期的营州治所为柳城(今辽宁朝阳),恰为北魏谷氏家族所在,出使中亚的谷魏龙家乡或在今辽宁朝阳。营州在丝绸之路上的重要地位通常被忽视,罗新教授曾著文→西有敦煌,东有朝阳,文章指出,朝阳处在阿尔泰语世界与日韩语世界(日韩语与阿尔泰关系较为密切)的交通孔道上,在东西方交流中扮演至关重要的角色,辽西朝阳地区的文物古迹比起敦煌,虽然大为逊色,但仍有众多文物映证朝阳在中古时期中西交流的盛况,最为有名的便是北燕宰相冯素弗墓中的“鸭形玻璃注”,冯素弗墓位于辽西朝阳地区,距离北燕都城龙城(又称昌黎)70余里,也就是前述中昌黎谷氏家族所在地。

图为鸭形玻璃注,陈耐2018年所摄,特此致谢,从造型上看,这件鸭形玻璃注与罗马萨珊风格相近,应该是按照罗马吹制技术制成。

冯素弗墓玻璃杯,同为陈耐所摄,在国外的玻璃制造中心多能找到类似冯素弗墓玻璃杯的产品,,很可能进口自罗马或萨珊波斯,由粟特商人带来。

齐东方先生指出:中国北部存在着一条约从河西经包头、呼和浩特、大同,通过河北北部进入内蒙古赤峰,到达辽宁辽阳的中西交通路线,仅从考古发现的遗物上看,这条路自北魏至辽遗址畅通。荣新江先生在《中古中国与外来文明》称:营州是距离粟特最远的一个粟特聚落。从十六国时期营州(朝阳)地区发现的萨珊罗马舶来品,也许那时候已经有牵驼的粟特人到达朝阳,粟特商人的到达带来了大量的西域信息,生活在昌黎(朝阳)的谷氏耳濡目染,不可避免目睹接触粟特胡商,掌握了大量西域知识。在挑选出使中亚迷密国的外交使臣上,正是昌黎谷氏熟悉西域情形,了解粟特商人,成为其成为出使西域使臣的重要原因。最后想提及的是,最有名的粟特人安禄山便是出身营州,今朝阳地区。

亚洲考古新媒体 出品

仅供学习 侵权即删

欢迎分享至 朋友圈

来源:寻图访赜公众号

投稿及信息:mingdiands@foxmail.com

记得星标!点点在看让考古的声音传得更远