深度阅读

崛起|从敦煌到巴米扬—揭秘敦煌阿富汗珍宝展背后的人文历史(2)伯希和的自我证明

敦煌的阿富汗展览在万众期待中开始展览了,大家去敦煌旅行可以又多了一份选择,可以静心来沉思欣赏来自邻邦阿富汗的文物。经过一段时间的调整,再次考察阿富汗归来的邵学成博士会为你继续讲述文物背后的故事。越来越多的中国观众观看到了这些珍贵的文物,耳闻目睹了很多新鲜的知识,对于邻居阿富汗的考古美术产生了浓厚兴趣,这一次邵博士将会和大家一起分享学习中阿两国的一段学人故事。

敦煌与巴米扬的再次交汇

8月14日,阿富汗国家博物馆馆长拉西米先生为敦煌阿富汗珍宝展览开幕仪式休息间隙,访问了敦煌石窟。在古老的石窟前面,这位出身考古学专业的年轻馆长,在目睹了敦煌研究院软硬件设施和石窟全貌后,感慨了很多。

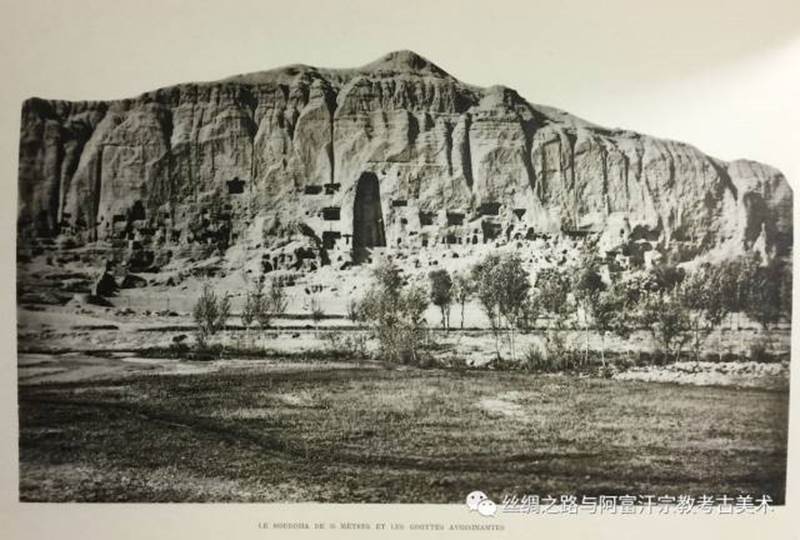

尤其是在敦煌藏经洞陈列馆看到敦煌石窟百年前的原貌和法国学人伯希和的照片时,他禁不住感叹说,一百年前我们两个国家基本是一样的,敦煌和巴米扬也差别不大,那时候的法国学人也在研究两个石窟。可是一百年后的现在,巴米扬石窟还在为生存挣扎,保存和修复面临很多基础的难题;而敦煌不仅成了中国学人自信的源头,也吸引着成千上万的世界游客来文化朝圣。

我听到这些话时,不自觉的想起很多往事,巴米扬和敦煌都是深刻影响我人生学业的两个地方,尤其是学生时代读书,那些努力研究巴米扬的往事历历在目。

众所周知,阿富汗的宗教考古和巴米扬的佛教美术一直面临的最大问题是该地区文字文献资料稀薄,阿富汗历史上没有自己的文字和确切的历史纪年。而且宗教信仰多次改变,伊斯兰化前的宗教和信众已经消失1000多年,也没有丰富的人类学资料和传承,很难建立完整的地区纪年。

所以,阿富汗周边国家的文献和记载对于研究阿富汗最为重要,特别是来自中国的行脚僧和朝贡使节的见闻记载,成了建构阿富汗历史的重要资料。欧美学人最早研究阿富汗和南亚地区,都是依靠的翻译版本的中国僧侣游记和回忆录,玄奘的《大唐西域记》精确的记载着7世纪中叶阿富汗和中亚地区的社会原貌,成为众多考古学家考古发掘和调查的旅行手册。

伯希和与敦煌遗书

20世纪初期的敦煌,在斯坦因将敦煌藏经洞文物公布于世后,已经成为欧美学界关注的焦点,很多人的印象是一大群失落的石窟,里面的房间里面可能密封着古代1千多年前的古人遗物。那时候在中亚和阿富汗,英国和法国激烈的进行着竞争和角逐,考古学作为怎样认识和解读人类过去的学科之一,成为了解阿富汗古代物质文化的重要手段。

20世纪初期的欧洲法国也有一颗蠢蠢欲动的心,因为近代考古学一般是以1798年拿破仑对埃及的远征事件作为田野考古的开始,拿破仑远征时集结学者、美术家等百余人伴随军队进入埃及,进行精密的地图、遗迹和碑文的实际测绘,对动植物进行水彩画写生,取得考察成果后带回法国出版报告书,之后的1831年法国开设了埃及学考古学的讲座,成为考古学的开端。

当然拿破仑还有一句断言:“成为埃及主宰的强国,也应成为印度脊梁上的支配者”,按照这种理论,这位法国皇帝曾经计划过越过波斯-阿富汗进攻印度的计划,虽然没有实现,但是却一直压抑在每一个世界梦的法国人内心深处。

但在中亚研究上,法国却一直落后于英国的后面,当时的日不落帝国-英国在亚洲殖民地的军事开拓和贸易控制,为其人文研究抢占了先机。法国学人最初都是跟随斯坦因做中亚地区考古出土文献解读工作,法国人有着优秀的汉学传统,他们自然不能满足于书斋内的解读工作,也一直尝试着想去做田野工作。

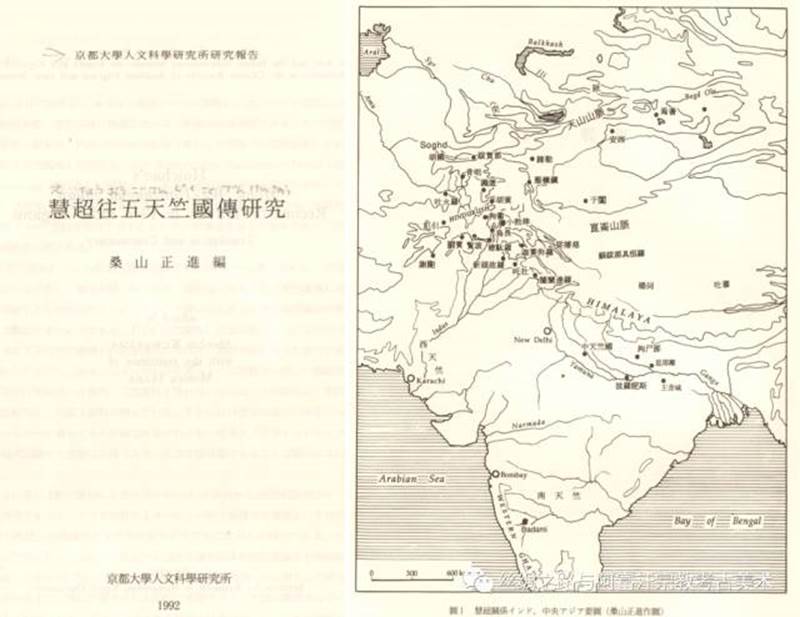

伯希和(Paul Pelliot)在继英国人斯坦因之后在中国西部考古调查中到达敦煌,在敦煌石窟发现还有斯坦因未带走的文献,有一些特别有价值。经过整理发现,这批文献中新罗僧人慧超(惠超)在723~727年左右旅行中亚后撰写的《往五天竺国传》,里面关于中亚记载中有 8 世纪巴米扬和其周边地区的记载,这关于巴米扬地区的史料丰富了巴米扬地区佛教发展史,对于重构该地区历史起着重要作用。

由于西方学术界研究中亚和南亚大陆地区开始利用并相信中国的史书资料,他们类比629-630年间隔到达此地的玄奘和 723-727 年到达此地的慧超的两位朝圣僧侣的细节描述,发现某些佛教信仰持续发展变化的痕迹,也发现了当地人生活习惯的改变,例如开始从半游牧生活逐渐种植经济类农作物。

有了这两部类似研究工具书的内容指导和参考作用,阿富汗和巴米扬的佛教研究开始渐渐有了头绪。因为比较起来,可以对比发现很多百年间的变化。当然,伯希和利用对慧超的这一条重要的档案研究,极大的丰富了巴米扬古代的佛教研究内容,使梵衍那这个古国在7-9世纪的存续和佛教信仰内容得到了资料佐证。伯希和作为一个东方学者与阿富汗考古学家的合作对于巴米扬历史考古学的奠定起到了基础作用。

伯希和与巴米扬的情缘

关于巴米扬名字的由来,从1922年法国考古队开始正式调查,富歇将其记录为Bamiyan,哈金同样记录为Bamiyān,这种名称都是依照当地居民的发音进行的转写。富歇认为玄奘记录的“梵衍那”Fan-yen-na与梵语中的Brahmayana发音类似,应该是一个梵语的语音转写。伯希和认为是中古波斯语巴列维语的Bundaheš的发音演变为Bāmīkān,同时在Pseudomoīsede Khorè1ne的地理学中也称为Bamikan,这个语言应该来自于伊朗语系的发音。

在1928年法国考古队出版的AntiquitésBouddhiques de Bamiyan是关于巴米扬第一本实地调查正式研究报告,所以这本书受到世界学界的广泛关注。这本报告书主要分为3个部分:石窟本体、研究文章和学术史整理。

考古学家戈达尔(A.Godard)和哈金(J.Hackin)负责前两部分的撰写,伯希和是考古学家哈金的莫逆之交,主要承担起整理的巴米扬地区的文献研究的学术史,主要截止于1922年法国开展阿富汗考古事业之前涉及巴米扬的中国文献、玄奘和慧超的游记资料和欧洲近代探险者、旅行家的文章的综述研究。

伯希和对于当时能够掌握的所有文献进行整理,对于有历史价值和文物信息价值的文献都进行了录入,并将中国求法僧玄奘、慧超的游记中对巴米扬的记载、伊斯兰文献、欧洲探险考察记录等汇合在一起,组成了这本书的学术研究史基础。

在学术史方面参照了同时伯希和还分析了关于巴米扬和其他地点出现的佛教词语“龙池”语义,这些对于解释巴米扬佛教属性都有很大裨益。

同样,伯希和一直默默的支持着其他的阿富汗考古研究,和这些法国考古学家建立了深厚的友谊,阿富汗考古出土的遗物,一直牵动着伯希和,他也在努力寻找答案,一直寻找巴米扬石窟艺术的起源。

书籍的另一种意义

伯希和一生没有去过阿富汗,没有踏入这个阿富汗半步。唯一参与了这一次阿富汗巴米扬考古报告书籍的编撰,为法国学人在国际上挣得一份荣誉。当时的法国考古面临着巨大的危机,英德两国对照日阿签订的考古独占协定,法国援助的考古学家人数不够(规定是10人),为了化解危机,法国使用障眼法,在阿富汗考古报告中努力写作,增加一些学人的研究信息。后来法国考古学家也是参照伯希和编撰敦煌石窟的考古报告样式,将巴米扬的考古报告一本一本的努力研究出版。

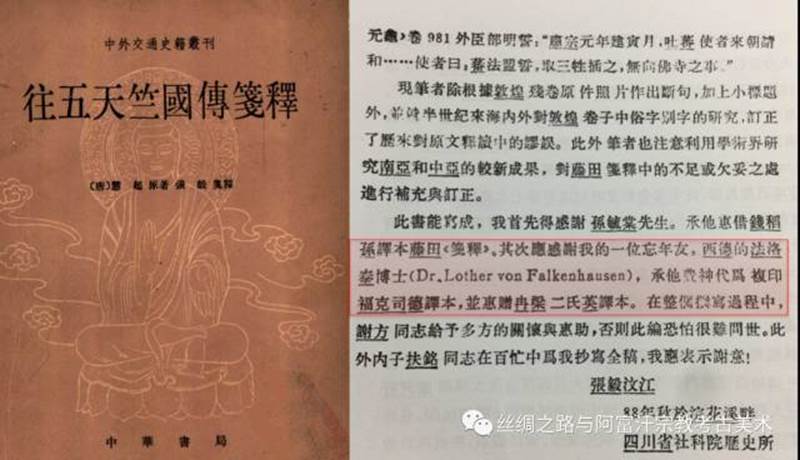

伯希和也再次证明了自己的语言学家地位,毕竟那个时代,中亚研究和田野考古最受人尊崇的还是斯坦因,法国学人在中亚更多的需要证明自己。另外一方面,伯希和在中国的一些遭遇,也使得他开始反省自己行为的意义。慧超的书迅速的在其他国家展开了研究热潮,德国人、日本人、韩国人都相继进行研究,前赴后继,对照新的考古发现和成果,解释这本书中的奥秘。

同时国际上还期待着“敦煌遗书”中可以产生更多的资料和研究,还有没有可以启迪阿富汗历史地理的文献,还有那些未被发现,却又期待发现的资料。而当时记载的成百数千人的旅行僧和朝贡使有没有有可能再次留下文献记录呢,大家都非常期待从敦煌再次获得新的资料和证据。

因为法国最初田野考古的期待落空和茫然,非常期待来自汉学所有的支持。中国古代文献中有一种神奇的力量,记载那些代表着古代中国人勇敢、执着、去探索西方世界的精神,被解读出的文献一次次的让西方人惊讶,而且文献记载的真实性与考古发掘资料相佐证,可以说明很多问题。

从那时候起,敦煌学已经开始反哺阿富汗研究,因为敦煌的影响不限于中国。

追寻书中的故事

后来《往五天竺国传》这本书在中国也被陆续介绍,先后被民国钱韬孙、王重民、被近代四川社科院历史所的张毅先生等人整理订正出版,努力为研究增砖添瓦。但我阅读此书籍时,大部分斯人已逝,止残留书香。

我在阅读张毅先生的书籍时,想像在那个国内物质紧缺的年代,很多书籍和研究资料很难获取,都要依靠一些外国友人从外国代为复印传递。改革开放初期的研究,要比现在的网络时代困难无数倍。在困难条件下这份努力研究的精神,也不可磨灭的。我很想问问一些他们当年研究的故事,给失落时气馁的自己打气,他们在书里面里面感谢的人,是否还可以给我一些启示呢?

时隔30年后,当我为了研究巴米扬石窟,在导师的帮助下,同样为了收集资料,再次来到张毅先生书中感谢的法洛泰老师(罗泰.Lothar Von Falkenhausen)身边求学,在UCLA的中国和阿富汗研究中心渡过了一段难忘的岁月。

后来在洛杉矶罗泰老师的书房里面,我有幸向罗泰老师请教了这些问题,也知道了当时学人的研究思潮。当时罗泰老师先后留学北京大学和中国社会科学院,学习中国考古学,在留学期间和很多学人结下深厚友谊。罗泰老师利用自己往返欧美行动之便利,经常为国内学人代为传递资料。那一代学人都努力的往西看,从敦煌出发寻找更遥远的地方,向着古代丝绸之路摸索前进,再次从古代文献中寻找新的突破点。

那时候我们缺乏研究资料、有很多困难,很多时候,拥有一本研究书籍也是一 件很美好的事情。尽管物质匮乏,但那时候的学人也是拥有情怀的一代,大家都会很珍惜的学习、写作、研究和写作,都想着等待着国家富强了、物质丰富了、人们有钱了,可以去做更好的研究。可是,现在是不是他们所憧憬的物质丰富的时代呢,我们的西域研究和丝绸之路研究如何呢?请扪心自问。

古代玄奘、慧超这些僧人的旅行求法故事,一直并未远去。他们当时说出那么很有责任很有担当的话语,努力的通过自己的观察进行描述,他们对待阿富汗就像太阳一样,真诚而又炽热,他们记录下来的内容,都经得起近代考古学的检验。

慧超一个普通的僧人,没有什么背景和财力支持,自己在乱世中努力探寻阿富汗,抛开了一切杂念与偏见。阅读他们文字中描述的景色,感受到他们眼神中总是不乏有思想的涌动,他们努力求得正法追求真理真知的精神,还在激励着我们。

阅读他们在游记中的描述,感觉跟随着他们在周游世界,那时候的人们认为西域和阿富汗是我们文化的重要元素,也是我们文化认同和命运共同体的一部分。他们为国为民为教为后人,总要留下一些记录,自己为信念历尽千辛万苦,以方便让后人按图索骥,去继续开拓。

这是他们不可磨灭的精神,一直在鼓励着我们后人。

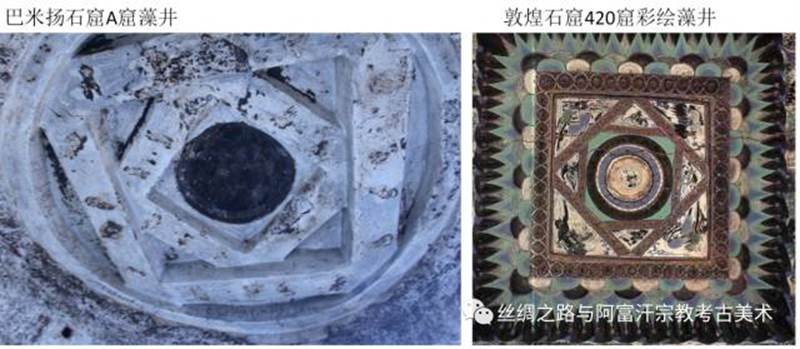

我在敦煌展览中,看到了在阿富汗珍宝展览中独具匠心的设计,那个在巴米扬和敦煌石窟中都有的套斗藻井(棋盘、叠涩天井,laternen-decke ceiling),出现在了蒂拉丘地黄金首饰的展陈设计中,当时陈列馆的老师们见到我会心一笑,我也忍不住笑了起来。

在那一刻我知道了阿富汗研究中这些好似难以破解的谜团,或许有了一些答案。

也许在当时,即使经历困难重重,即使跑了那么远的路,只要遇到美好的、感动内心的景色,人们的素心仍然会萌芽,脸上的表情仍然会笑的像个无忧无虑的孩子一样。

(后记,关于伯希和的研究,先后得到耿昇、史睿老师的指教,深表感谢。)

作者简介:邵学成,中央美术学院文化遗产与美术考古博士,中国人民大学佛教艺术研究所特聘研究员,曾任UCLA中国研究中心客座研究员(2014-2015)。博士论文是中文世界中第一篇关于阿富汗考古学艺术史和巴米扬佛教美术研究史的博士论文(指导教师:李军教授),其也是首次实地考察阿富汗和巴米扬遗址的研究人员、中方学者代表团之一(2017)。长期关注研究阿富汗和丝绸之路宗教考古美术,调查大部分收藏阿富汗文物的博物馆。近期将会在敦煌阿富汗展览期间为大家介绍撰写相关的基础研究文章,举办一些公益讲座和其他宣传活动,同时关于其他的展览介绍也在慢慢撰写,以期抛砖引玉。

文章图文主要来源于(株式会社)黄山美术社、敦煌研究院、DAFA,Kabul National Museum,何平、刘拓、蒋瑞霞、杨婕等机构个人

特别感谢:中国驻阿富汗喀布尔大使馆、阿富汗驻华北京大使馆

原创文章,欢迎约稿出版、投稿发表、沟通交流、赞助支持。

联系邮箱:yingwei101121@163.com